Реализация переводческих позиций при переводе стихотворения Э. По «Ворон» на русский и испанский языки

Автор: Гарусова Елена Владимировна, Селезнева Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматривать и анализировать разные переводы одного текста следует с точки зрения наличия в них переводческих позиций. Качество перевода следует оценивать в связи с позицией, с которой переводчик подходит к переводу. В данной статье рассмотрены переводы стихотворения Э. По «Ворон» на русский и испанский языки.

Вариативность перевода, переводческая позиция, лингвистическая теория перевода, эквивалентность перевода, буквальный перевод, вольный перевод

Короткий адрес: https://sciup.org/146281560

IDR: 146281560 | УДК: 81.25

Текст научной статьи Реализация переводческих позиций при переводе стихотворения Э. По «Ворон» на русский и испанский языки

Ранее мы уже констатировали: «Лингвистическая теория перевода не дает достаточно объективных объяснений вариативности перевода, так как в ее рамках перевод рассматривался как замена одного текста другим, а путь к этому лежит через замену фрагментов текста на одном языке соответствующими фрагментами текста на другом языке. Подбор точных эквивалентов перевода текста оригинала считался залогом успешного перевода» [4, с. 65]. Отсутствие четких критериев эквивалентности может объясняться природой самого перевода, причем переводы могут выполняться с разных, четко отрефлектированных, а также заданных заказчиком перевода позиций.

Если переводчику не предзадана установка на создание определенного типа перевода и он не нацелен на конкретную аудиторию принимающей культуры, то он сам должен решить, какой цели он хочет добиться своим переводом.

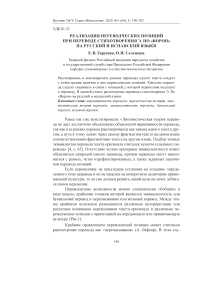

Переводческие возможности можно схематически обобщить в виде шкалы, крайними точками которой являются эквивалентность или буквальный перевод и переписывание или вольный перевод. Между этими крайними полюсами размещаются различные интерпретации или различное понимание переводчиком текста оригинала и различные переводческие позиции с ориентацией на передающую или принимающую культуру (Рис.1).

Крайним проявлением переводческой позиции может считаться рассмотрение перевода как «переписывания» (А. Лефевр). В этом слу-

Ослабление буквализма

|

Лингвистическая эквивалентность / буквализм |

Различные интерпретации |

Переводческие позиции с ориентацией на передающую культуру |

Переводческие позиции с ориентацией на принимающую культуру |

Переписывание / вольный перевод |

|

Нормы перевода ужесточаются |

Рис. 1

чае перевод – это «переписывание» оригинала, допускающее различные изменения по отношению к тексту оригинала [5, с. 57]. Количество «переписываний» в переводе мировой литературы очень велико, так как язык как выражение (и хранилище) культуры есть всего лишь элемент в культурном обмене, известном как перевод. Главным фактором, способствовавшим «переписыванию», можно считать отсутствие фактической необходимости в переводе в определенные эпохи [2, с. 132].

Переводческие позиции, определяющие вариативность перевода, часто приводят к значительным изменениям содержательности перевода по отношению к оригиналу, при этом переводы иногда расходятся настолько, что их трудно соотнести как друг с другом, так и с оригиналом.

Таким образом, по нашему мнению, рассматривать и анализировать разные переводы одного текста следует с точки зрения наличия в них переводческих позиций. Качество перевода следует оценивать в связи с позицией, с которой переводчик подходит к переводу.

Следует отметить, что термин переводческая позиция означает способ реализации переводческого процесса во всех его аспектах и в зависимости от осознанной или заданной заказчиком установки переводчика.

Под переводческой позицией мы понимаем осознанную либо предзаданную заказчиком перевода установку переводчика на создание определенного перевода, в большей или меньшей степени соответствующего оригиналу.

В качестве основания для классификации переводческих позиций нами предлагается выделить две глобальные тенденции: ориентацию на передающую культуру и ориентацию на принимающую культуру . Рассмотрим данные тенденции более подробно.

-

1. Ориентация на передающую культуру (ориентация на оригинал, source culture ). Именно об ориентации на исходную культуру го-

- ворит Ф. Шлейермахер [6, с. 42], считая, что переводы с разных языков должны быть разными: перевод с немецкого должен звучать как перевод с немецкого – он обогащает принимающую культуру «немецким содержанием». Здесь выделяем следующие позиции:

– позиция экзотизации;

– историзирующая позиция (позиция историзации): перевод звучит «сейчас» как «тогда», намеренная архаизация старых текстов.

-

2. Ориентация на принимающую культуру (target culture):

-

– позиция модернизации: перевод текстов другой эпохи «как сейчас», осовременивание текста;

-

– идеологическая позиция: изменения, связанные с политической, религиозной и иной конъюнктурой;

-

– позиция натурализации: снятие особенностей оригинала, «выпячивание» своего, переписывание с точки зрения норм принимающей культуры (баллада переводится как былина);

-

– адаптационная позиция, в том числе поэтическая переводческая позиция;

-

– позиция смысловой девиации, в том числе: наращивание смысла; добавление новых смыслов; романтизация перевода (переписывание); пародирование в переводе (переписывание).

Данную классификацию можно обобщить в виде следующей таблицы:

Таблица 1

|

Переводческие тенденции |

Ориентация на передающую культуру |

Ориентация на принимающую культуру |

|

Переводческие позиции |

Экзотизация Историзация |

Модернизация Идеологическая позиция Натурализация Адаптация: а) поэтическая позиция Позиция смысловой девиации: а) наращивание смысла; б) добавление новых смыслов; в) романтизация перевода; г) пародирование в переводе |

Рассмотрим данные переводческие позиции более подробно и проиллюстрируем их примерами переводов художественных текстов, выполненных с различных переводческих позиций. Подавляющее большинство позиций, связанных с ориентацией на принимающую культуру, объясняется тем, что культуры преимущественно «склонны брать чужое как свое», делая его фактом своей культуры. Рассмотрим переводы на русский язык стихотворения Э. По (E. Poe. “The Raven”), выполненные разными авторами, а затем перевод этого стихотворения на испанский язык.

В Россию поэзия Э. По пришла с большим запозданием, в значительной степени через французскую поэзию. Только в начале ХХ века русские поэты, словно приняв вызов, начали наперебой переводить Э. По. Известно не менее полутора десятков переводов «Ворона», в том числе высокопрофессиональные работы К. Бальмонта, В. Брюсова, Д. Мережковского. К. Бальмонт и В. Брюсов предприняли перевод полного поэтического наследия По, при этом и их оригинальное творчество во многом развивалось под влиянием Э. По. Состоялся как бы негласный поэтический турнир.

Сравним стихотворение “The Raven” и его переводы на русский язык. В первых двух строках стихотворения: “Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore” (здесь и далее “The Raven” цит. по: [1, с. 546– 549]) – представлен романтический герой: автор использует инверсию ( midnight dreary ), низкочастотную лексику, характерную для романтической поэзии ( quaint, lore, pondered ). Однако Э. По ироничен по отношению к романтизму и романтическому герою – «простоватому» романтику [3, с. 102] и тем самым раздвигает романтические представление о прекрасном. «Неромантичный» ритмический рисунок в стихотворении появляется за счет употребления односложных и двусложных звукоподражательных слов, нетипичных для романтизма: weak and weary, napping, rapping, tapping и т. д. Эти слова в сочетании с типично романтическими усиливают иронию автора: bleak, sorrow, morrow, sought, surcease, dying ember, ghost, lost, forgotten lore, dreary, ponder , ср.: “While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door” (использование звукоподражательных слов rapping, tapping задает ритм), “‘Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door – Only this and nothing more”.

Мережковский подходит к переводу “The Raven” с позиции романтизации , и перевод получился совсем другим, причем речь идет именно об усилении смысла «романтизм» в переводе, хотя и оригинал создан поэтом-романтиком. Перевод Д. Мережковского (1890; курсив наш. – Е. Г., О. С. ): «Погруженный в скорбь немую и усталый, в ночь глухую, Раз, когда поник в дремоте я над книгой одного…» (в переводе уже не слышна ирония по отношению к романтическому герою, он полностью соответствует своему образу). Далее:

…Из забытых миром знаний, книгой полной обаяния , – Стук донесся, стук нежданный в двери дома моего: «Это путник постучался в двери дома моего, Только путник – больше ничего».

В декабре – я помню – было это полночью унылой.

В очаге под пеплом угли разгорались иногда.

Груды книг не утоляли ни на миг моей печали – Об утраченной Леноре, той, чье имя навсегда – В сонме ангелов – Ленора, той, чье имя навсегда В этом мире стерлось – без следа.

Мережковский привносит в свой перевод типично романтические мотивы, это видно как на лексическом уровне (использование устаревшей, книжной и высокой лексики: скорбь (высок.), немая (книжн.), обаянье (высок.), утолять (книжн.), печаль (устар.), сонм (устар., высок.), очаг (книжн.), стереть (перен., высок.) и т. д.), так и на стилистическом, а также типично «романтический» ритмический рисунок. За счет использования высокой лексики создается образ романтического героя. Слово nevermore , постоянно повторяющееся, переводится по-разному: больше ничего, без следа, никогда . Таким образом, Мережковский, подходит к переводу с позиции романтизации , поэтому в переводе мы улавливаем типично романтические мотивы, переводчик «усиливает романтизм» по сравнению с оригиналом.

С позиции романтизации к переводу подходит и Л. Пальмин, привнося в перевод типично романтические мотивы (1878):

Раз в унылую полночь, в молчанье немом Над истлевшим старинного тома листком Задремав, я поник головою усталой.

Слышу в дверь мою легкий и сдержанный стук: Верно, в комнату просится гость запоздалый… Нет, все тихо и немо вокруг.

Тьмою вечер декабрьский в окошко зиял, От углей потухавших свет бледный дрожал, Тщетно в книге искал я забвенья печали

О моей незабвенной , утраченной мной, Что архангелы в небе Ленорой назвали, Что давно позабыта землей…

Романтизация видна как на лексическом уровне (немой (книжн.), истлевший (устар.), том (устар.), поникнуть (устар.), тьма (устар.), немо (устар.), зиять (книжн.), забвенье (книжн.), печаль (устар.), незабвенный (высок.), утраченный (устар.), тщетный (книжн.)), так и на стилистическом, а также в «романтической» ритмике. Образ героя-романтика создается за счет лексики, характерной для романтической поэзии. Постоянно повторяющееся nevermore переводится по-разному: только тьма и молчанье вокруг, и безмолвно все было вокруг, все спокойно и тихо вокруг, осмотрелся безмолвно вокруг, никогда не воспрянет мой дух, никогда. Тем самым в переводах Мережковского и Пальмина, выполненных с по- зиции романтизации, разрушается главный смысл оригинала («неотвратимость», «неизбежность»).

Рассмотрим перевод “The Raven” на испанский язык, выполненный современным неизвестным автором, который отмечает, что стремился сохранить ритм и рифму оригинала (источник: [7]).

Хотя перевод современный, автор не подходит к нему с позиции модернизации, не «осовременивает». Используются слова, нагнетающие мрачную, зловещую атмосферу, многие из которых маркированы как «книжн.», «устар.», «поэт»: el enigma (тайна, загадка), la cresta (гребень), la orilla nocturna (берег, окутанный тьмой), un estribillo pesado (мрачный припев), – при этом la tristeza (тоска, печаль) повторяется в тексте четыре раза, sombra (тень) – пять раз. Во фрагменте me invadió la duda глагол invadir можно перевести как «захлестнуть, наводнить» (помета «книжн.»). Показательны словоупотребления los serafines (серафимы), malvado (злодейский, злобный), anhelo (поэт., страстное желание), doncella (девушка), soledad (одиночество) – повторяется четырежды, susurrar (шептать), deprimente (гнетущий, угнетающий), desolado (опустошенный, разоренный), majestuoso (величественный, величавый), posado (похоронный, затаившийся), un desastre (катастрофа, бедствие), despiadado (бессердечный, жестокий), hundido (подавленный), morado (лиловый, пурпурный), olvidado (забытый, затерянный). Слово nevermore переводится по-разному: nunca más (никогда) – вариант повторяется десять раз; nada más (больше ничего) – шесть раз.

Таким образом, рассмотренные переводы стихотворения Э. По на русский и испанский языки выполнены с позиции романтизации – как разновидности позиции смысловой девиации в рамках тенденции ориентации на принимающую культуру .

Об авторах:

Список литературы Реализация переводческих позиций при переводе стихотворения Э. По «Ворон» на русский и испанский языки

- Американская поэзия в русских переводах XIX-XX вв. М.: Радуга, 1983. 667 с.

- Галеева Н. Л. А. Лефевр и современное лингвокультурологическое направление в теории перевода "Translation Studies" // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2006. № 5. С. 130-141.

- Галеева Н. Л. Параметры художественного текста и перевод / Тверской гос. ун-т. Тверь, 1999. 154 с.

- Гарусова Е. В. Интерпретативные позиции переводчика как причина вариативности перевода:. Дис.... канд. филол. н.: 10.02.20/Е.В. Гарусова; Тверской гос. ун-т, Тверь, 2007. 173 с.

- Lefevere A. Translational practice and the circulation of cultural capital: Some aeneids in English // Constructing cultures. Essays on literary translation. London: The Cromwell Press, 1998. P. 55-62.

- Schleiermacher F. On the different methods of translating // Schulte R., Birguenet J. Theories of translation. Chicago: Chicago Press, 1992. P. 36-54.

- The Raven (Spanish translation) [Электронный ресурс] // Lyrics translate. URL: https://lyricstranslate.com/en/raven-el-cuervo.html. (Дата обращения: 15.02.2020.)