Реализация ресурсного потенциала городских округов Челябинской области

Автор: Дорошенко Екатерина Владимировна, Самотаев Александр Александрович

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

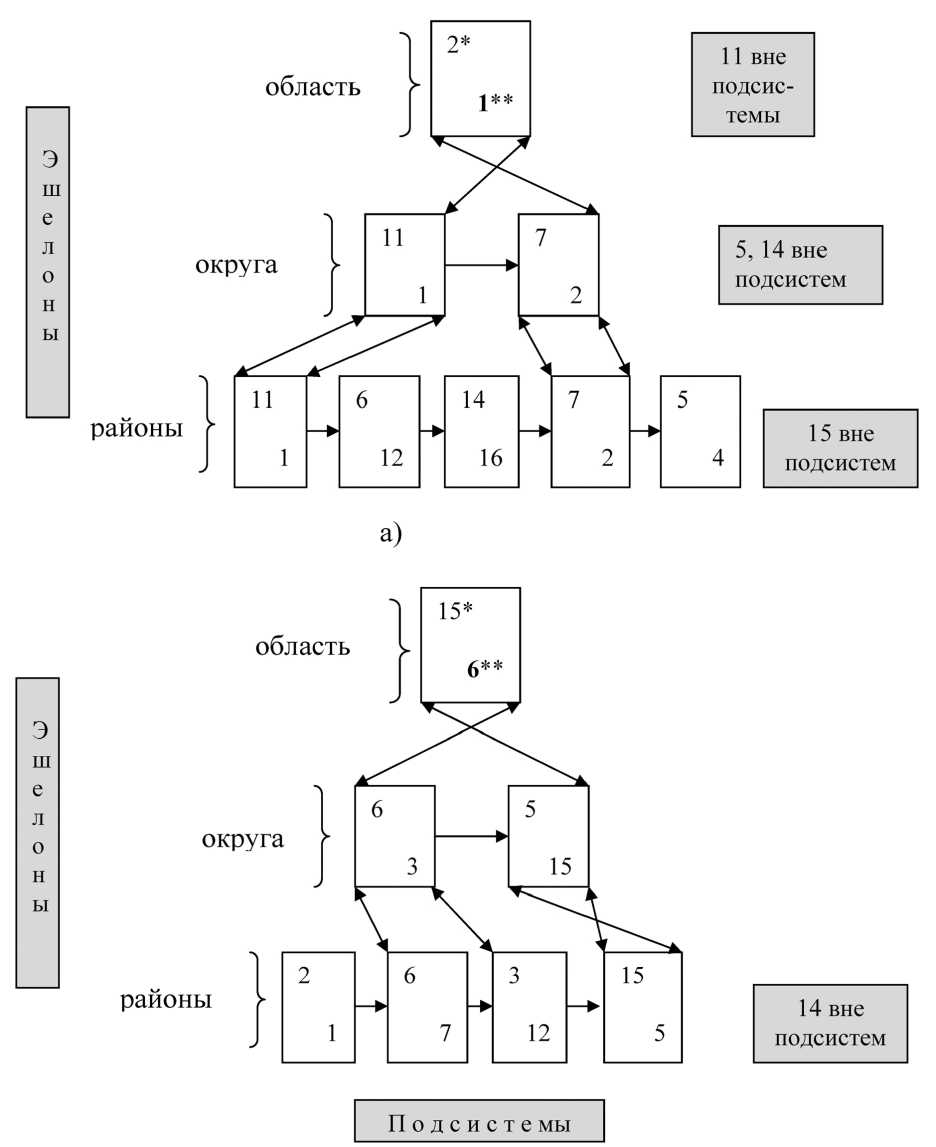

В статье рассматривается проблема управления сложными социально-экономическими объектами в виде городских округов. Актуальность разработки методологического и методического подходов к этой проблеме обусловлена рядом причин: необходимостью адаптации системы государственного стратегического планирования к современным вызовам, а также практической значимостью принятия решений по предотвращению негативных процессов на любом уровне экономики. В качестве одного из методов по формированию устойчивой социально-экономической среды региона предложен иерархический подход, в рамках которого происходящие процессы исследуются системно. Предложенный алгоритм построения интегрального критерия развития городских округов позволил получить идеализированную систему в виде трехуровневой пирамиды, содержащую восемь (январь) и семь (февраль) подсистем. В январе в эшелоне «район» фактические модели подсистем обозначили следующие проблемные элементы: «Численность безработицы», «Доля установленных счетчиков в домах жителей», «Число зарегистрированных преступлений», «Уровень безработицы» и «Напряженность на рынке труда». В феврале в эшелоне «район» фактические модели содержали следующие характеристики «Численность безработицы», «Площадь выделенных участков под строительство жилья», «Доля установленных счетчиков в домах жителей», «Зарплата в образовании». В эшелоне «округ» в январе были выделены следующие проблемные показатели: «Численность безработицы», «Уровень безработицы», в феврале сформированы следующие проблемные характеристики: «Доля детей, нуждающихся в детсадах», «Зарплата в крупных и средних организациях». В эшелоне «область» в январе отмечен только один проблемный элемент «Численность безработицы», а в феврале он трансформируется на показатель «Зарплата в медицине». Процесс ротации выделенных характеристик свидетельствует об их большой волатильности, а также высокой зависимости подсистем эшелонов от ресурсов вышестоящих систем. Совокупный индекс ресурсов (устойчивости) свидетельствует о необходимости дополнительных вложений в успешное развитие рассматриваемой системы по выделенным направлениям.

Сложные социально-экономические системы, системный анализ, эшелоны, подсистемы, элементы, иерархия элементов, ресурсы, фактические и идеальные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/147156165

IDR: 147156165 | УДК: 332.1(470.55)

Текст научной статьи Реализация ресурсного потенциала городских округов Челябинской области

Проблема управления сложными объектами в виде муниципальных и городских округов, регионов, областей, федеральных округов в условиях трансформации экономики – сложный и малоизученный вопрос. В значительной степени это обусловлено недостаточной разработанностью теоретико-методологического и методического подходов [1, 11, 12].

На практике основным инструментом слежения за социально-экономической ситуацией территориальных образований зачастую выступает мониторинговая оценка отдельных показателей. В Челябинской области эти вопросы реализуются для четырех территориальных образований, а именно: крупные города (n = 2), ЗАТО (n = 4), городские округа (n = 10), муниципальные районы (n = 28). При этом мониторингу подвергаются 17 показателей [2]. Его результаты, представленные в абсолютных цифрах, процентах, индексах, по существу, информируют о «внешней» стороне того

или иного социально-экономического показателя. При всей полезности и необходимости такого анализа, он обладает существенным недостатком, а именно: отсутствием системности, т. е. возможности анализировать структуру матрицы показателей, не позволяя тем самым вскрывать внутренние (ресурсные) возможности набора характеристик для конкретного территориального образования [3, 13]. Не секрет, что все анализируемые социальноэкономические показатели, влияющие на жизнь населения общей территории, как и многое другое, зависимы друга от друга, структурированы. По существу, внутренняя составляющая (структура) анализируемого цифрового материала является «душой» матрицы данных и, в конечном счете, определяет ее возможности в реализации поставленных задач.

В качестве одного из методов решения задачи по формированию социально-экономической среды объектов предложен иерархический подход, в

рамках которого процессы, происходящие на различных уровнях иерархии и испытывающие прямое и обратное влияние других уровней, исследуются системно [4, 14].

Иерархическую систему управления определяют как систему, имеющую многоуровневую структуру в функциональном, организационном или каком-либо ином плане. Вместе с тем при решении практических задач анализа саморазви-вающихся систем достаточным оказывается выделение ограниченного числа ступеней иерархии. При этом системы низшего уровня являются подсистемами систем более высокого уровня, которые, в свою очередь, представляют подсистемы систем еще более высокого уровня и т. д., вплоть

до так называемой суперсистемы, находящейся на верхней ступени иерархической структуры [5, 15].

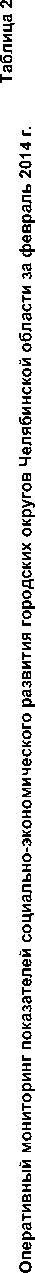

Материалом исследования служили показатели социально-экономического развития городских округов Челябинской области за январь и февраль 2014 г. (табл. 1, 2). Инструментом исследования явился алгоритм системного анализа [6, 7].

Реализация предложенной методики исследования позволила получить идеализированную систему, где 17 социально-экономических показателей, отражающих развитие городских округов Челябинской области в январе-феврале 2014 года, формируются в сложную саморазвивающуюся социально-экономическую иерархическую систему, содержащую восемь (январь) и семь (февраль)

б)

Синергетические взаимоотношения подсистем и эшелонов в системе городских округов», * – элемент активизации, ** – итог деятельности, а – январь, б – февраль 2014 г.

|

р 5 Ри JS s о К В О 2 |

04 |

04 oo |

04 |

04 Я |

П |

о |

о |

S |

о |

о |

Г1 оо |

40 |

2 |

||||

|

p и s & g VO v |

Si П |

m |

04 |

Si oo 04 |

io |

о" |

о |

о |

40, rf |

40 |

о |

40^ S |

Г1 |

m |

40, 04" |

||

|

JS s й 5 s |

40 |

oo |

s |

04 OO Г1 |

2 |

о |

о |

oi |

о |

о |

О |

40" 40 Г1 |

04 40" 04 |

оо |

04 |

||

|

& H |

oo |

1^ |

04 |

m" |

40 |

ri П |

п^ |

о |

S |

о |

ОО 40, |

оо" 04 |

оо |

^ rf 04 |

04 04 ОО Г1 Г1 |

о |

04 40^ |

|

6 )S |

40^ |

oo" |

X |

Г1 |

ri |

о" |

г- |

Г1 |

04 ОО 40 |

(N |

О |

о |

оо" оо |

Г1 оо |

04" ОО |

||

|

эВ iQ s ° |

40 40 |

oo |

m |

^ |

Г1 OO (N |

ri 40 OO ri |

о |

о |

40 Г1 04 |

о |

О |

оо" оо |

40 |

Г1 |

|||

|

& ° 12 |

П |

V |

04 |

Г1 40^ |

Я |

m |

о |

40 ОО |

о |

40" |

40 40 |

О |

^ оо |

40 Г1 |

40 |

||

|

Q o' § co |

40 П |

40^ |

40^ oo" 04 |

°\ |

Si Я |

ri ri |

о |

Г1 ОО Г1 |

о |

оо^ |

О |

оо^ оо" |

Г1 |

Г1 |

|||

|

is s О X m |

^ |

40" oo |

C-f |

О |

s |

о" |

о |

о |

04^ |

04 |

о |

04 40" 04 |

оо |

40" |

|||

|

2 p 12 |

Si |

o" |

40 40 40 40 Г1 |

8 04 ri |

ОО |

о |

5 |

о |

40^ |

40, |

04 °\ |

ОО |

Г1 |

ОО |

|||

|

о |

2 У 3 в Ph VO P s у |

3 s VO Ph VO p _Рн |

5 4 w X 2 c3 1 IS tl |

3 Ph c3 в p Ph s к |

S Ph VO О M в E & CO |

в Ph X Ри со М сЗ со |

в У g ° в £ м р С 5 |

м о к У ч S Ри в ко О S |

X 3 S 1S м m |

W р ч S S Ри S Ри в 2 tQ ко о |

о § S S в 2 3 X tl |

М S У 5 X 3 в м >S S s ^й |

О X й Ри в 3 Рн |

8 со )S В Р О 2 Ри S ко и |

й Ри о X S в & S X 3 в м сЗ X н « & S со в |

S в >< со О S У |

В о Ри в н о Ри 3 2 н |

|

П |

m |

'У |

40 |

Г- |

ОО |

04 |

о |

—-1 |

Г1 |

40 |

г- |

|

р 5 Ри JS s о К В О 2 |

s |

C-f |

OO |

C-f |

oo Pi |

OS OO s |

40 |

Г1 |

$ OS |

о |

c-f |

о |

о |

os |

OS 40 OS ri |

OS |

oo" OO |

|

p и s & g VO v |

SO |

^ |

£ |

oo ri ri |

о |

С-1 |

г- |

40 |

о |

40^ |

40 |

os" 40 |

оо |

5? ri |

ri |

oo" |

|

|

JS s й 5 s |

Г1 oo |

Os |

40 |

СЧ C-f |

oo ri ri |

OS о |

О |

о |

40 |

о |

40^ |

О |

^ Г1 40 |

OS c-f OS |

40 ri ri oo |

o |

|

|

& H |

Г1 |

C-f |

OS |

°\ C-f |

oo |

OS ri |

о" |

о |

о |

m |

оо" OS |

ОО 40, 40" |

ri c-f OS |

oo ri ri |

ri ri |

||

|

6 )S |

s |

^ |

oo" |

C-f |

Pi |

ri |

SO |

Г1 Г1 40 |

OS ОО 40 |

О |

S |

S |

я |

5 |

OS' |

||

|

эВ iQ s ° |

OS |

OO |

oo^ C-f |

m |

ri 40 oo ri |

OS 40 Pl |

о" |

о |

40 40 |

о |

ОО ОО |

OS |

40, |

os" 40 |

Pl ri |

OS |

4O" |

|

я |

OS |

40 |

Pi |

3 oo |

о |

о |

40, |

4О" 40 |

Os" Г1 |

^ OO |

OS 40 ri |

OS ri |

40^ |

||||

|

Q o' § co |

Г1 |

c-f OS |

°\ C-f |

OS ri |

OS OO ri |

S |

Г1 |

os" |

О |

OS 40 Г1 |

OS |

ri OS ri |

oo |

||||

|

is s О X m |

SO |

40 |

SO" OO |

40 ri |

OS OS OO |

OS |

о |

°\ |

оо" |

о |

OS 4O" OS |

oo |

ri OS |

О |

|||

|

2 p |

OS OO |

OO OO |

vs |

о" |

oo 40 ri |

s |

ri |

о |

S ОО |

о |

40^ |

SO' OS |

OS OO ri ri |

OS' oo" |

|||

|

о |

У x 3 s ^ Ph VO P s ё у |

3 s VO Ph VO P _Рн |

Й 5 4 w X 2 c3 1 IS tl |

3 Ph c3 s p Ph s к |

Ph VO О M в E & CO |

s Ph X Ри СО М сЗ Ри со |

в X В Р в в 5 * Ч о р ч s С 5 |

м о к У S Ри в vc^ § S |

2 X 3 S S 1S m |

W р ч S S Ри S Ри в 2 tQ ю о |

о § S S в 2 3 X tl |

м S У У X 3 в ^ S W Й Е< Ч. |

м СП X й Ри в 3 Рн |

8 co JS E P О 2 Ри VO и |

Л Ph О X S E Ph S X 3 E & M H « & S CO E |

s E >< co О S У |

s E E^ Ph E H О Ph 3 E 2 H |

|

Г1 |

m |

'У |

vo |

40 |

Г- |

ОО |

OS |

о |

—-1 |

Г1 |

40 |

r- |

подсистем в виде трехуровневой пирамиды (см. рисунок). Представление рассматриваемого объекта в виде пирамиды обусловлено тем, что данная конструкция, как известно, является наиболее устойчивой. Ее труднее всего разрушить, так как данный объект способен при определенных условиях к трансформации и самоорганизации (адаптации) [8, 16].

По горизонтали пирамиды представлены подсистемы, а по вертикали – их эшелоны. В подсистемах эшелонов номерами обозначены наиболее важные показатели: в левом верхнем углу – элементы активизации, величины которых необходимо изменять, чтобы запустить подсистему; в правом нижнем углу – элементы, отражающие итог деятельности подсистемы. Следует отметить, что чем выше уровень подсистем в пирамиде, тем вы- ше их значимость и важность образующих их элементов в деятельности анализируемого объекта. А стрелки показывают направление перемещения ресурсов в вышестоящие эшелоны и управления подсистемами нижестоящих уровней [9, 17].

При объяснении полученных результатов выдвинута гипотеза, согласно которой эшелоны в пирамиде отражают круг ведущих проблем в городских территориальных образованиях Челябинский области: районы→ округа - область.

При рассмотрении социально-экономических проблем городских округов на уровне эшелона « районы » в январе-феврале обнаруживается пять ресурсонуждающихся элементов [10, 18] – 29,4 % (табл. 3).

При этом максимальные ресурсные запросы в январе проявляет характеристика «Доходы муни-

Таблица 3

Ресурсодефицитные и ресурсоизбыточные элементы в системе городских округов

|

№ п/п |

Показатель |

Январь |

Февраль |

||||

|

район |

округ |

область |

район |

округ |

область |

||

|

1 |

Численность безработных, чел. |

4,69217 |

1,34810 |

0,0943 |

5,58917 |

1,3878 |

– |

|

2 |

Уровень безработицы, % |

–1,3824 |

–0,7125 |

–0,4071 |

–2,2741 |

–1,0142 |

– |

|

3 |

Доля детей нуждающихся в детсадах |

2,06111 |

– |

– |

2,2199 |

0,7736 |

–0,5412 |

|

4 |

Напряженность на рынке труда |

–0,9485 |

–0,4826 |

– |

–0,9693 |

– |

- |

|

5 |

Зарплата в образовании |

0,4696 |

–0,7174 |

– |

0,2886 |

–0,9103 |

–0,6141 |

|

6 |

Зарплата в здравоохранении |

–1,9102 |

–1,2182 |

–1,7282 |

–1,1811 |

–0,2873 |

|

|

7 |

Площадь выделенных участков под строительство жилья |

1,83910 |

0,4857 |

0,8884 |

3,29811 |

0,8077 |

– |

|

8 |

Колич-во субъектов при-влеч. к ответственности |

4,30216 |

– |

– |

5,16016 |

– |

– |

|

9 |

Ввод в действие жилых домов |

2,54812 |

– |

– |

4,07812 |

– |

– |

|

10 |

Объем приост. строит. жилья |

3,03614 |

– |

– |

4,28113 |

– |

– |

|

11 |

Доходы муниципалитетов |

–2,7281 |

–1,5561 |

–0,1262 |

–0,8674 |

– |

– |

|

12 |

Доля установленных счетчиков в домах жителей |

2,80813 |

0,6078 |

– |

2,90010 |

0,7585 |

– |

|

13 |

Расходы на дорожное хоз-во |

0,7127 |

– |

– |

4,28814 |

– |

– |

|

14 |

Собираемость платежей за ЖКХ |

–1,5363 |

–1,0953 |

– |

–0,7755 |

– |

|

|

15 |

Зарплата в крупных и средних организациях |

1,1898 |

– |

– |

0,6547 |

0,4164 |

–0,0694 |

|

16 |

Число зарег-х преступлений |

4,04715 |

1,0159 |

– |

4,57215 |

– |

– |

|

17 |

Темпы роста преступности |

1,5849 |

– |

– |

1,9358 |

– |

– |

|

Устойчивость |

0,290 |

1,673 |

0,543 |

0,168 |

0,750 |

– |

|

|

Ресурсы эшелона, усл. ед. |

1,223 ± 0,554 |

–0,232 ± 0,321 |

0,112 ± 0,278 |

1,920 ± 0,631 |

0,129 ± 0,354 |

–0,378 ± 0,124 |

|

Примечание: –2,858 1 –место элемента в иерархии эшелона.

ципалитетов» (–2,728), минимальные – «Напряженность на рынке труда» (–0,948); в феврале: «Уровень безработицы» (–2,274) и «Собираемость платежей за ЖКХ» (–0,775). Лимит дефицита ресурсов в январе составил 1,780, в феврале – 1,499.

Ресурсобладающими в январе–феврале были 12 характеристик – 70,6 %. Минимальный запас в январе присутствует у показателя «Зарплата в образовании» (0,469), максимальный – «Число безработных» (4,692); в феврале – «Зарплата в образовании» (0,288) и «Число безработных» (5,589).

Лимит избытка ресурсов в январе составил 4,223, в феврале – 5,301.

Системообразующий индекс в январе свидетельствует о слабой устойчивости эшелона, его нестабильности при высоком ожидании перемен (0,290), в феврале его уровень падает в 1,73 раза до 0,168 усл. ед.

Запасы ресурсов эшелона « район » в январе были положительны (1,223 ± 0,554), в феврале они возросли до (1,920 ± 0,631) усл. ед., т. е. в 1,57 раза.

В эшелоне « район » в январе формируются пять подсистем, фактические модели которых обозначили следующие проблемы: достоверный рост ресурсов «Численность безработицы» → стремление к росту ресурсного наполнения показателя «Доля установленных счетчиков в домах жителей» → существенное уменьшение ресурсов показателя «Число зарегистрированных преступлений» → тенденция роста ресурсного наполнения характеристики «Уровень безработицы» → стремление к повышению уровня ресурсов показателя «Напряженность на рынке труда» (табл. 4).

Уровень содержания ресурсов в подсистемах эшелона был слабо положительным: (0,050 ± 0,494) усл. ед., индекс ресурсов (ресурсы эшело-на/ресурсы подсистем эшелона) был высоко положительным 24,5 ед. Данный факт свидетельствует об их большой волатильности, а также высокой зависимости эшелона «районы» от ресурсов вышестоящей системы.

Так, в феврале в эшелоне « район » вышестоящей системой формируются четыре подсистемы, фактические модели которых обозначили следующие проблемы: достоверный рост ресурсов «Численность безработицы» → стремление к росту ресурсного наполнения показателя «Площадь выделенных участков под строительство жилья» → тенденция к уменьшению ресурсов показателя «Доля установленных счетчиков в домах жителей» → стремление к росту ресурсного наполнения характеристики «Зарплата в образовании» (табл. 5).

В феврале, в сравнении с январем, проблемным остался только показатель «Численность безработицы», показатель «Доля установленных счетчиков в домах жителей» меняет ресурсную ориентацию с положительной на отрицательную.

Уровень содержания ресурсов в подсистемах эшелона был положительным: (0,542 ± 0,427) усл. ед., в сравнении с январем он вырос в 10,8 раз. Это, в свою очередь, привело к снижению индекса ресурсов до 3,545. Этот факт свидетельствует о снижении ресурсной зависимости эшелон « район » в 6,9 раза от вышестоящего уровня.

При создании наилучших моделей были удалены в виду недостаточности ресурсов 33,3 % общего числа элементов подсистем. Ввиду несовместимости ресурсов не были включены в состав подсистем эшелона в январе показатель «Зарплата в крупных и средних организациях», а в феврале – «Собираемость платежей за ЖКХ».

При рассмотрении социально-экономических проблем городских округов эшелона « округ » в январе обнаруживается шесть ресурсонуждающихся показателей – 60,0, в феврале 37,5 % (см. табл. 3).

При этом максимальные ресурсные запросы в январе проявляет характеристика «Доходы муни-

Таблица 4

Модели заключительных элементов подсистем в системе городских округов в январе 2014 г.

|

№ подсистемы |

Вид уравнения |

Адекватность модели |

Ресурсы подсистем |

|

|

F фактич фактич |

F а наилуч |

|||

|

район |

||||

|

1 |

Y 1 = 526,2 – 4,01X 11 + 112,4X 8 |

22,4* |

22,4* |

–0,333 |

|

2 |

Y 12 = 80,4 – 0,0001 X 6 + 0,0006 X 10 |

0,27 |

– |

–0,333 |

|

3 |

Y 16 = –265,7 – 1,55 X 14 + 5,49X 3 + 0,01X 3 |

15,7* |

23,3* |

–0,750 |

|

4 |

Y 2 = 0,852 + 0,262 X 7 + 0,011 X 17 |

0,30 |

– |

2,000 |

|

5 |

Y 4 = 15,38 – 0,001X 5 + 0,004X 13 |

1,43 |

1,43 |

–0,333 |

|

округ |

||||

|

6 |

Y 1 = 20,4 – 0,15 X 11 + 5,26X 16 + 1,18 X 12 |

7,88* |

30,8* |

0,000 |

|

7 |

Y 2 = 3,447 + 0,16 X 7 + 0,061X 4 – 0,0001X 6 |

2,18 |

3,73 |

1,250 |

|

область |

||||

|

8 \ |

Y 1 = 683,3 – 117,7 X 2 + 372,3X 7 1 |

1,69 |

2,43 |

–0,333 |

Примечание: полужирным выделены ( X 11 ) удаляемые из наилучшей модели элементы, 15,7* – p < 0,01.

Таблица 5

Модели заключительных элементов подсистем в системе городских округов в феврале 2014 г.

|

№ подсистемы |

Вид уравнения |

Адекватность модели |

Ресурсы подсистем |

|

|

F фактич фактич |

F а наилуч |

|||

|

район |

||||

|

1 |

Y 1 = 56,63 + 65,036 X 2 + 0,002X 13 + 0,02X 10 + 1,15X 16 + 16,65 X 8 |

13,9* |

25,7* |

1,500 |

|

2 |

Y 7 = 1,172 – 0,00002 X 6 + 0,00003 X 9 |

0,12 |

– |

–0,333 |

|

3 |

Y 12 = –29,4 + 1,225X 3 + 3,647X 4 |

1,78 |

1,78 |

1,000 |

|

4 |

Y 5 = 10381,1 – 0,14 X 15 + 208,5X 11 + 106,2X 17 |

2,43 |

4,10 |

0,000 |

|

округ |

||||

|

5 |

Y 3 = 75,32 – 0,0001 X 6 + 0,07 X 12 + 3,37X 7 |

1,11 |

2,71 |

0,000 |

|

6 |

Y 15 = 24111,5 – 0,11 X 5 – 225,1 X 2 + 1,46 X 1 |

0,35 |

– |

–2,000 |

|

область |

||||

|

7 \ |

Y 6 = 51170,0 + 0,32 X 15 – 277,8 X 3 – 0,55 X 5 1 |

0,36 |

– 1 |

3,000 |

Примечание: полужирным выделены ( X 2 ) удаляемые из наилучшей модели элементы, 15,7* - p < 0,01.

ципалитетов» (–1,556), минимальные – «Напряженность на рынке труда» (–0,482); в феврале: «Зарплата в медицине» (–1,181) и «Зарплата в образовании» (–0,910). Лимит дефицита ресурсов в январе составил 1,074, в феврале – 0,210.

Ресурсобладающими в январе были четыре характеристики – 40,0, в феврале пять – 62,5 %. Минимальный запас в январе присутствует у показателя «Площадь выделенных участков под строительство жилья» (0,485), максимальный – «Число безработных» (1,348); в феврале – «Зарплата в крупных и средних организациях» (0,288) и «Число безработных» – (1,387).

Системообразующий индекс в январе свидетельствует о средней устойчивости эшелона, его стабильности при небольшом ожидании перемен (1,673), в феврале уровень устойчивости падает в 2,23 раза до 0,750.

Запасы ресурсов эшелона « округ » в январе были отрицательны (–0,232 ± 0,321), в феврале положительны (0,129 ± 0,354 усл.ед).

В эшелоне « округ » в январе формируются две подсистемы, фактические модели которых обозначили следующие проблемы: достоверный рост ресурсов «Численность безработицы» → стремление к росту ресурсного наполнения показателя «Уровень безработицы» (табл. 4).

Уровень содержания ресурсов в подсистемах эшелона был положительным: 0,625 усл. ед., а индекс ресурсов (ресурсы эшелона/ресурсы подсистем эшелона) отрицательным (–0,372). Это свидетельство о диспропорции ресурсов в окружающей среде и подсистемах эшелона, а также невысокой зависимости эшелона « округ » от ресурсов вышестоящей системы.

В феврале в эшелоне «округ» формируются две подсистемы, фактические модели которых обозначили следующие проблемы: стремление к росту ресурсов показателя «Доля детей нуждающихся в детсадах» → тенденция к росту ресурсно- го наполнения характеристики «Зарплата в крупных и средних организациях» (см. табл. 5).

В феврале, в сравнении с январем произошла ротация проблемных показателей. Уровень содержания ресурсов в подсистемах эшелона был дефицитным: –1,0 усл. ед., в сравнении с январем он сменился на противоположный. Это, в свою очередь, привело к снижению индекса ресурсов до -0,065, Этот факт свидетельствует о сохранении диспропорции ресурсов в окружающей среде и подсистемах эшелона.

При создании наилучших моделей в январе в виду недостаточности ресурсов были удалены 37,5, а в феврале 62,5 % общего числа элементов подсистем. Ввиду несовместимости ресурсов в январе не были включены в состав подсистем эшелона показатели «Зарплата в образовании» и «Собираемость платежей за ЖКХ».

При рассмотрении социально-экономических проблем городских округов эшелона « область » в январе обнаруживается два ресурсонуждающихся показателя – 50,0, в феврале – четыре, 100,0 % (см. табл. 3).

При этом максимальные ресурсные запросы в январе проявляет характеристика «Уровень безработицы» (–0,407), минимальные – «Доходы муниципалитетов» (–0,126); в феврале: «Зарплата в образовании» (–0,614) и «Зарплата в крупных и средних организациях» (–0,069). Лимит дефицита ресурсов в январе составил 0,28, в феврале – 0,545.

Ресурсобладающими в январе были две характеристики – 50,0 %, в феврале они отсутствовали. Минимальный запас в январе присутствовал у показателя «Число безработных» (0,094), максимальный – «Количество субъектов привлеченных к ответственности» (0,888).

Системообразующий индекс в январе свидетельствует о низкой устойчивости эшелона при высоком ожидании перемен (0,543).

Запасы ресурсов эшелона « область » в январе были положительны (0,112 ± 0,278), в феврале они стали дефицитны (–0,378 ± 0,124) усл. ед.

В эшелоне « область » в январе формируется управляющая подсистема, фактическая модель которой для заключительного элемента обозначила ведущую проблему, а именно: стремление к росту ресурсов показателя «Численность безработицы» (табл. 4).

Уровень содержания ресурсов в подсистеме эшелона был дефицитным: –0,333 усл. ед., индекс ресурсов (ресурсы эшелона/ресурсы подсистем эшелона) отрицательным (–0,336). Такое положение характерно при диспропорции ресурсов в окружающей среде и подсистеме эшелона [19, 20].

В эшелоне « область » в феврале произошла замена ведущей проблемы. При этом была сформирована управляющая подсистема, фактическая модель которой для заключительного элемента обозначила ведущую проблему: стремление к росту ресурсов показателя «Зарплата в медицине» (табл. 5).

При создании наилучших моделей в январе в виду недостаточности ресурсов были удалены 33,3, а в феврале – 75,0 % общего числа элементов подсистем. Ввиду несовместимости ресурсов в январе не был включен в состав подсистемы эшелона показатель «Доходы муниципалитетов».

В целом индекс ресурсов в системе показателей городских округов в январе составил 7,914 ед., Это свидетельствует о значительной зависимости означенных характеристик от ресурсов внешней среды, необходимости значительных дополнительных вложений в успешное развитие рассматриваемой системы. В феврале величина индекса ресурсов оставаясь положительной 1,740, снизилась в 4,55 раза. Данный факт говорит об уменьшении зависимости системы от условий окружающей среды.

Проведенные исследования позволили установить, что социально-экономические показатели развития городских округов Челябинской области образуют большую систему, содержащую 8 и 7 подсистем, в виде трех эшелонной пирамиды, что составляет 65,2 % от возможного теоретического уровня.

Причина такого положения – недостаточный приток инвестиций (ресурсов), а также недостаточная диверсификация отраслей экономики. Это усугублялось неэффективным использованием имеющихся ресурсов особенно в верхних эшелонах пирамиды.

Процесс ротации выделенных характеристик отражают высокую степень волатильности протекающих процессов, а также высокой зависимости подсистем эшелонов от ресурсов вышестоящих систем. Если в январе ведущей проблемой, требующей подкрепления ресурсами из внешней среды, являлась «Численность безработных», то в феврале – «Зарплата в медицинских учреждениях». Совокупный индекс ресурсов (устойчивости) свидетельствует о необходимости дополнительных вложений в успешное развитие рассматриваемой системы по выделенным направлениям [21].

Таким образом, системный анализ ресурсного потенциала социальной сферы Челябинской области позволяет не только дать обобщенную оценку результатам месячного развития региона, но и установить приоритетные направления в его развитии, находить точки «роста» и воздействовать на их состояние через полученные, позволяющие наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для сложно структурированных процессов, обеспечивая тем самым достижение поставленных целей в отдельном субъекте РФ.

Список литературы Реализация ресурсного потенциала городских округов Челябинской области

- Качество жизни и экономическая безопасность России/под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татаркина. -Екатеринбург, 2009. -1184 с.

- Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуационных центров социально-экономического развития/отв. ред. Е.В. Зарова. -М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2013. -152 с.

- Львов, Л.В. Конфликтология: теория и практика: учеб.-метод. пособие/Л.В. Львов. -Челябинск: ЧГАА, 2013. -400 с.

- Катаева, Ю.В. Построение эффективной системы взаимодействия субъектов регионального жилищного строительства: иерархический подход/Ю.В. Катаева//Труды Всерос. симпозиума по экономической теории, т. II. Мезоэкономика, Макроэкономика. -Екатеринбург, 2008. -С. 80-83.

- Крайзмер, Л.П. Кибернетика/Л.П. Крайзмер. -М.: Агропромиздат, 1985. -256 с.

- Дорошенко, Ю.А. Теоретические и методологические основы анализа интегрированных экономических систем: монография/Ю.А. Дорошенко, А.А. Самотаев. -Челябинск: ЧГАА, 2011. -275 с.

- Исмуратов, С.Б. Методология инструментального построения и анализа функционирования саморазвивающихся социально-экономических систем: монография/С.Б. Исмуратов, А.А. Самотаев, Ю.А. Дорошенко. -Костанай, КИнЭУ, 2014. -400 с.

- Макаров, В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов/В.Л. Макаров. -М.: Бизнес Атлас, 2010. -272 с.

- Гизатуллин, Х.Н. Структурные взаимоотношения в социально-экономической системе Челябинской области/Х.Н. Гизатуллин, А.А. Самотаев, Ю.А. Дорошенко//Экономика региона. -2009. -№ 4. -С. 60-70.

- Самотаев, А.А. Экономика ресурсного обеспечения сельских производственных систем в федеральных округах РФ/А.А. Самотаев, Е.В. Сазонова Е.В.//Материалы I Всероссийского симпозиума по региональной экономике. Том 1. Направления и проблемы развития современной теории и методологии региональной экономики: инструментарий и методы прогнозирования регионального развития. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. -С. 226-229.

- Maturana, H. The Theory of Autopoietic System in the Social Sciences/H. Maturana. -Frankfurt: New York, 1980.

- Reise, L.A. The use of planning methodologies in local economic development decision -making./L.A. Reise//Environment a. Planning. C. Government a. Police. L. -1997. -Vol. 15, № 3. -P. 12-17.

- Andersson, A. Creative Nodes, Logistical Networks and the Future of the Metropolis./A. Andersson, D. Batten//Transportation 14. -1962. -P. 281-293.

- Kihlstrom, R. The Demand Theory of the Weak Axiom of Revealed Preference/R. Kihlstrom, A. Mas-Colell, H. Sonnenschein//Econometrica. -1976. -V. 44. -No 5.

- Porter, M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors/M.E. Porter. -New York: The Free Press, 1980. -345 p.

- Koch, R. The 80/20 Principle; The Secrete of Achieving More with Less./R. Koch//N.Y., etc. Currency, 1998. -P. 128-149.

- Lawley, D.N. The estimation of factor loadings by the method of maximum likelihood/D.N. Lawley//Proc. Poy. Soc., Edinburg. -1940. -V. A-60. -P. 64-82.

- Klemmer, P. Die Faktorenanalyse in Rahmen der Regionalforschung. Moglichkeiten und Grenzen ihrer Anwendung/P. Klemmer//Raumforsch. U Raumordn. -1971. -Bd. 29, H. 1. -S. 6-11.

- Peitgen, H.O. The Beauty of Fractals./H.O. Peitgen, P.H. Richter. -Berlin: Springer-Verlag, 1986.

- Schaffer, К.A. Multivariate Datenanalyse des Wahlverhaltens in der Bundesrepublik Deutschland. Habilitationsschrift, Wirtschaftswiss/К.A. Schaffer. -Fakultat d. Univ. Mainz, 1966.

- Williamson, O. The Mechanisms of Governance/O. Williamson. -Oxford: Oxford Universiti Press, 1996.