Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика

Автор: Ветрова Ольга Алексеевна, Гостев Александр Николаевич, Демченко Татьяна Сергеевна, Петрова Ольга Викторовна

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 2 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся сведения о феномене этнической преступности лиц, не являющихся гражданами РФ, которая отличается организованностью, вооруженностью и устойчивыми связями с криминальными сообществами из стран их прибытия, обусловливает процессы интернационализации российской преступности; о незаконной миграции иностранных граждан, способствующей количественным и качественным изменениям общей криминогенной ситуации в стране; акцентируется внимание на том, что социально-экономическое положение населения части стран бывшего СССР и других сопредельных с Россией государств продолжает ухудшаться, что обусловливает различные конфликты и усиление потоков их граждан на территорию нашей страны в поисках работы, учебы, политического убежища; решаются задачи по обоснованию правовой сущности незаконной миграции; определяются аргументы необходимости своевременного выявления иностранных граждан, склонных к рецидивной преступности, с последующей постановкой их на учет в органы внутренних дел, учеты других информационных систем оперативно-розыскного, криминологического, профилактического и справочного назначения. В научной статье показаны содержание и основные причины рецидивной преступности иностранных граждан, их социальная опасность и пробелы в уголовной политике России; представляется теоретико-правовое обоснование категорий «опасный рецидив», «общественная опасность преступника»; наиболее важные для изучения личности рецидивиста-мигранта социально-демографические и нравственно-психологические признаки (показатели), по которым составляется портрет среднестатистического преступника из числа иностранных граждан; доказывается, что подобная рецидивная преступность является системным фактором, способствующим терроризму, экстремизму, незаконному распространению оружия и наркотических веществ. Теоретическое обсуждение проблемы иллюстрируется результатами эмпирических исследований. В работе авторами предлагаются практические рекомендации по организационному обеспечению правоохранительных органов, их консолидации в борьбе с организованной международной преступностью, выдвигаются конкретные предложения по совершенствованию правовых мер противодействия рецидивной преступности иностранных граждан.

Рецидивная преступность, иностранные граждане, незаконная миграция, оперативно-розыскная деятельность, криминологические исследования, правоохранительные структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14120333

IDR: 14120333 | УДК: 343.971

Текст научной статьи Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика

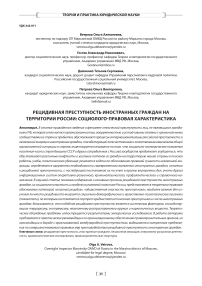

Р оссия остается относительно стабильным государством, претендующим на один из геополитических центров мира. А вот социально-экономическое положение населения части стран бывшего СССР и других сопредельных с Россией государств продолжает ухудшаться, что обусловливает различные конфликты и усиление потоков их граждан на территорию нашей страны в поисках работы, учебы, политического убежища. Это способствуют количественному росту нероссийской этнической преступности, которая отличается организованностью, вооруженностью и устойчивыми связями с преступными элементами из стран их прибытия. По мнению экспертов уровень административного контроля, осуществляемый правоохранительными структурами за пребыванием иностранных граждан, остается низким (см. рисунок 1).

Очевидно, что этот факт осложняет ситуацию с пребыванием иностранных граждан на территории России. Совершив преступление, они могут скрываться за границей, что мотивирует их преступную деятельность. Результаты исследования показали, что для нашей страны актуализировалась такая общемировая проблема как “криминальная интернациональная миграция”. Она, безусловно, по закону систем изменяет тенденции развития всей криминальной ситуации в России. Правоохранительные структуры получают дополнительную функциональную нагрузку, переориентируют часть сил и средств на новые направления, ослабляя тем самым традиционные.

Опрос экспертов показал, что предпринимаемые правоохранительными структурами меры нивелируются пробелами во взаимодействии с органами

Оценка уровня действенности административного КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕБЫВАНИЕМ МИГРАНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В России

-

1. Низ ки й

-

2. Средний

-

з. Высокий

-

4. Нет ответа

- 64,8%

- 18,5%

- 16,2%

- 0,5%

Рисунок 1. Мнение экспертов о действенности административного контроля за пребыванием иностранцев в России

правопорядка сопредельных государств. Так, например, лица, которым за различные административные и иные нарушения запрещен въезд на территорию России, в своих странах без труда выписывают себе документы с измененными фамилиями, именами, отчествами. Система же опознания лиц на пунктах пропуска работает ситуативно и не на полную мощность.

Анализ и обобщение наиболее значимых факторов, обусловливающих рост уровня преступности иностранных граждан в России, позволяет выделить следующие основные проблемные позиции:

-

– пробелы в нормативной правовой базе России и сопредельных с ней государств по регулированию перемещения граждан СНГ;

– политические, экономически, демографические и иные проблемы сопредельных стран, обусловливающие миграцию на территорию России активного населения, в массах которого перемещается и криминогенный состав;

– заинтересованность российского предпринимательства в дешевой рабочей силе;

– высокий уровень доходности российских криминальных структур, осуществляющих противоправную деятельность в сфере регулирования миграционных процессов;

– заниженный уровень контроля правоохранительных структур за пересечением границ России со странами СНГ;

– косвенное поощрение нелегальной миграции избытка трудоспособного населения в сопредельных странах с целью решения проблем собственной социально-политической, экономической и иной стабильности и другие.

Результаты исследования показывают, что рецидивные преступления с участием иностранцев сви- детельствует о пробелах в российской уголовной политике, которые позволяют сохраняться устойчивой тенденции участия иностранных граждан-рецидивистов в структурах российской преступности. Безусловно, этот факт способствуют росту уровня таких преступлений как: торговля наркотиками, оружием, людьми, что способствует, например, терроризму.

Безусловно, в России создана нормативная правовая база по регулированию потенциальных угроз, связанных с перемещением и деятельностью рассматриваемой категории лиц. Например, существует положение п. «ж» ч. 1 ст. 16 Федерального закона РФ от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [1]. Этот документ позволяет выносить правовые решения об отказе в приеме в гражданство Российской Федерации, в восстановлении в гражданстве Российской Федерации лиц из других стран, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами.

В России действует и Федеральный закон от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [3]. Он регламентирует деятельность правоохранительных органов, в том числе и в сфере незаконной миграции. В соответствии с положениями статьи 6 указанного закона, одним из направлений профилактики правонарушений является противодействие незаконной миграции (ч.1, п.6).

Цель исследования – разработка и обоснование предложений по совершенствованию качества работы оперативных подразделений полиции в системе противодействия рецидивной преступности иностранных граждан на территории России.

Задачи – обосновать положение «незаконная миграция способствует совершению иностранными гражданами различных преступлений и правонарушений на территории Российской Федерации»; определить аргументы в необходимости своевременного выявления лиц, склонных к рецидивной преступности, с последующей организацией их учета и контроля правоохранительными структурами.

Гипотеза – уровень эффективности противодействию рецидивной преступности иностранных граждан на территории России будет повышен, если в Уголовный кодекс Российской Федерации будет возвращена категория «рецидивист», что позволит дифференцировать ответственность за подобные преступления как «повышенная общественная опасность совершённого преступления».

Технология и методы исследования. В исследовании сущности, содержания и практики рецидивной преступности иностранных граждан на территории России применялся комплекс теоретических (анализ, синтез, сравнение, аналогия, индукция, дедукция, идеализация, моделирование) и эмпирических методов (анализ документов, опрос экспертов, анкетирование, интернет-опрос и другие). Полученные результаты анализировались с использованием методов и средств статистической обработки данных.

Эмпирическая база исследования:

– нормативные правовые документы Российской Федерации, научная правовая литература;

– ОМВД Москвы (Кластеры: отделы МВД России по районам Люблино, Лианозово, Текстильщики, Дегунино, Капотня, Марьино, Печатники, Бибирево). Генеральная совокупность около 10 000 человек. Выборка – 398 чел. Ошибка выборки – 5%. Эксперты – 216 чел.

Теоретическое обсуждение проблемы и результаты исследования.

Как известно, рецидивом считается повторное проявление чего-нибудь (например, повторное преступление); рецидивист – человек, многократно совершающий преступления. Правовое содержание этого термина определено ст. 18 УК РФ. Это ... умышленное преступление, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление [4]. Рецидив может быть простой, опасный, особо опасный. Сложность рецидива определяется тяжестью (опасностью) умышленного преступления и повторяемостью. Например, рецидив считается особо опасным, когда человек совершил умышленное преступление, а ранее он три и более раз был осужден к наказанию в виде лишения свободы за умышленное тяжкое преступление либо умышленное преступление средней тяжести.

Есть понятие «пенитенциарный» и «постпенитенциарный» рецидивы. Первый – когда преступление осужденным совершается в местах лишения сво- боды; второй – после отбытия им наказания и освобождения из мест лишения свободы.

Анализ правовой литературы позволяет утверждать, что уголовно-правовая трактовка рецидива значительно конкретнее криминологической. Это обусловлено неполным совпадением гуманитарного, криминологического и правового подходов к оценке преступлений. Так в контексте первого подхода в сфере внимания исследователей находятся практически все преступники, совершившие несколько уголовнонаказуемых преступлений, независимо от наличия судимостей.

При втором подходе исследователи-криминологи учитывают тот факт, что криминальный профессионализм (замысел рецидива) формируется часто задолго до первой судимости. Вероятно, утверждение о том, что криминальный профессионализм предшествует замыслу рецидива – методологическая ошибка или следствие недостаточных знаний психологии криминальной личности.

При третьем же подходе оценивается квалификация преступления,учитывается мера и вид наказания.

Безусловно, все три подхода основываются на общественной практике, где определяющим социальным качеством личности преступника является ее социальная опасность, которая основывается на реальной криминальной угрозе совершения им нового преступления. Т.е. признаками такой угрозы являются: характер и степень общественной опасности вероятного преступления; степень вероятности совершения лицом нового преступления.

Результаты анализа правовой литературы позволили установить, что есть концептуальное понятие категории «общественная опасность преступни-ка»[5]. Ее суть не в том, что человек в будущем совершит преступление (это фатализм в генезисе преступности), а, прежде всего, в его преступном прошлом и настоящем [6, с.101].

Из сказанного выше следует, что рецидив – это повторяющееся преступление после осуждения за предыдущее [4]. Рецидивное преступление – обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность (п. 1 ст. 63 УК РФ) и поэтому наказывается более строго, но на основании и в пределах, предусмотренных санкциями соответствующих статей УК РФ.

Особенной частью УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы за рецидивные преступления, назначается особый вид исправительного учреждения (ст. 58 УК), а в соответствии Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» судом устанавливаются административный надзор и мероприятия индивидуальной профилактики за лицами, вернувшимися из мест лишения свободы [2].

Очевидно, что большое количество рецидивов преступлений – показатель системного неблагополучия общества, дисфункциональности как основных институтов общества, так и правоохранительной системы в целом [8, с.27].

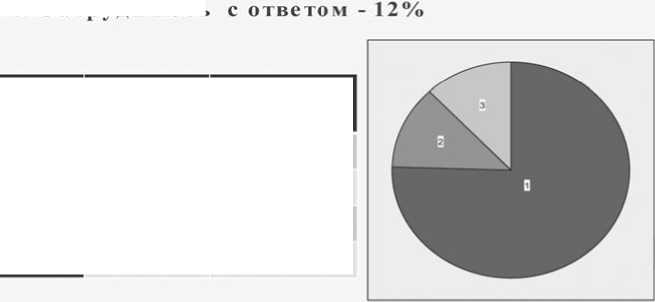

Опрос респондентов показал, что проблема увеличившегося количества преступлений мигрантов обусловливает повышенный уровень неприязни и опасения за собственную безопасность (см. Рисунок 2), неприязнь к этой категории людей и вызывает критику действий силовых структур.

Уголовно-правовая практика позволяет судить о повышенной мере общественно-уголовной ответственности иностранных граждан-рецидивистов. Это обусловлено двумя социальными обстоятельствами: во-первых, у преступников, совершивших более двух преступлений, видна явно выраженная антиобщественная направленность их личности, что способствует формированию у них привычки преступного поведения [14, с. 56]; во-вторых, морально отягчает их преступные деяния нахождение в чужой стране и несоблюдение ее культурных принципов и традиций. Это объективно мотивирует правоохранительные структуры применять к виновному более строгое наказание, безусловно, в пределах, установленных законодательством.

В настоящее время в связи с увеличивающимися потоками миграции актуализируется проблема как гуманитарного так и криминологического изучения личности преступника-иностранца. Как известно, личность аккумулирует в себе внешние социально-психологические факторы и, если они неблагополучные, обусловливают рецидивную преступность, которая имеет кумулятивный характер. Например, на практике наблюдается такое явление : чем строже человек был наказан, чем больше раз он был осужден, чем невыносимее были условия его жизни в местах лишения свободы, тем выше вероятность его рецидива преступления [12, с.13]. В этой связи для противодействия рецидивной преступности мигрантов необходимы системные и комплексные профилактические меры по изучению и изменению среды их пребывания, образа жизни, трудовой деятельности [10, с. 43].

В гуманитарных, правовых науках личность традиционно изучается по психологическим показателям: свойствам, состояниям, процессам, образованиям. Конкретизироваться они могут социально-демографическими и общественно-функциональными признаками [11, с. 80].

Как показали результаты анализа научной литературы наиболее важными для изучения личности рецидивиста-мигранта являются социально-демографические и психологические показатели. Они необходимы для определения социально-психологических особенностей преступников-рецидивистов.

Наиболее важным социально-демографическим показателем является возраст преступника. Возраст объективно обусловливает развитость социально-психологических показателей: психологических образований (знаний, умений, навыков, привычек, традиций, убеждений, мировоззрения); состояний (стенических, астенических). Не остаются неизменными и психолого-биологические показатели: свойства личности (способности, характер, темперамент ... ); психологические процессы (познавательные, мыслительные, зрительные, слуховые ...). В комплексе они обусловливают здоровье (физическое состояние) человека, его потребности и ценности (следовательно мотивы), социальные установки, ценностные ориентации.

Анализ осужденных, проведенный Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в 2019 году, показывает следующее: общее количество осужденных – 598 214 человек, из них ино-

-

1. Неприязнь -31,2 %

-

2. Опасность -35,2 %

-

3. Скорее неприязнь - 5,8 %

-

4. Мне они безразличны -21,4 %

-

5. Другое - 4,5 %

-

6. Нет ответа - 2,0%

|

Частота |

Проценты |

|

|

1 |

124 |

31,2 |

|

2 |

140 |

35,2 |

|

3 |

23 |

5,8 |

|

4 |

85 |

21,4 |

|

5 |

18 |

4,5 |

|

6 |

8 |

2,0 |

|

Всего |

398 |

100,0 |

Рисунок 2. Отношение респондентов к проживанию и трудовой деятельности мигрантов на совместной территории

странных граждан и лиц без гражданства – 20 165 человек. «Таблица №11» указанного исследования о составе осужденных, о месте совершения преступлений, представляет сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, подданными и лицами без гражданства на территории России в возрасте 14-17 лет – 131; 18-24 – 4288; от 25 до 29 – 4260; 30-49 – 10053, и 50 и более лет – 1433 преступления. Наиболее криминально активными из них являются люди в возрасте от 30 до 49 лет. В структуре преступлений иностранных граждан их доля составляет 2%. На возрастную группа 18-29 лет приходится столько же – 2%. [13].

Одним из системных показателей криминологической характеристики преступника являются его знания (образование). На знаниях основывается вся социально-профессиональная структура человека, которая обусловливает весь процесс формирования личности [9, с. 240].

Правоохранительная практика свидетельствует, что интеллект очень сильно обусловливает развитие волевых качеств личности преступника. Высокий интеллект человека может иметь и антиобщественную направленность, а твердая воля быть и преступной. Поэтому интеллектуальный преступник совершает более опасные и трудные для раскрытия преступления. Между тем многими исследователями установлен такой факт: как правило, уровень классической образованности преступников ниже, чем у добропорядочных граждан этого возраста [6, с.104]. А у преступников, совершающих насильственные, корыстные преступления, он ниже, чем у других категорий правонарушителей.

Результаты анализа статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, показывают, что лица из иностранных государств, осужденные за преступления на территории Российской Федерации, в основной своей массе имеют следующие показатели по уровню образования: высшее образование – около 8%, среднее общее – 56%, среднее профессионально-техническое образование – 22%, отсутствует данные об образовании (возможно, нет классического образования) – 14%.

Безусловно, семейно-бытовое и другое социальное окружение – важный показатель для изучения личности иностранного гражданина, отбывшего наказание в виде лишения свободы. Как показывают наблюдения и практика, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, устанавливают устойчивые связи, во-первых, с семейно-родственным окружением; во-вторых, с товарищами по исправительной колонии; в-третьих, с ранее знакомыми гражданами, ведущими некриминальный образ жизни. Примечательно, что с ростом числа судимостей преступник все больше контактирует со второй категорией социального окружения.

Проведенное исследование показало, что большинство рецидивистов (опасных и особо опасных) после освобождения из мест лишения свободы не имеют постоянного источника доходов. И такие лица среди иностранных граждан – самая многочисленная общественная группа: на их долю приходится до 2,5% преступлений – 2 858 человек от общего количества рецидивистов (100% – 112 226 человек)[13].

Наблюдения и практика позволяют сделать вывод, что неоднократное и частое отбывание наказаний в местах лишения свободы, где происходит криминальная социализация личности, не в состоянии «исправить» бóльшую часть преступников. Выходя на свободу, они, не успев обжиться в новых условиях (ресоциализоваться), вновь возвращаются в подразделения ФСИН РФ. В результате рецидивисты составляют основную часть тюремного населения, их связи «на воле» оказываются разорванными.

Количество судимостей и время изоляции от общества также является немаловажным признаком, который представляет интерес для изучения иностранного гражданина-рецидивиста. Исследование показало, что в местах лишения свободы влияние на личность осужденного других преступников является более сильным, чем влияние всего комплекса общественных институтов, т.к. общение с ними осуществляется постоянно в одной автономной социальной среде в течение многих лет [7, с. 18].

В основе криминологической классификации рецидивистов находятся глубина и стойкость антиобщественной психологической направленности личности. В зависимости от указанного критерия преступников-рецидивистов подразделяют на рецидивистов антисоциального, асоциального, «ситуативного» и неустойчивого типов [7, с. 21].

Для преступников-рецидивистов характерно постоянство способов и приемов («почерк») совершения преступлений. В этой связи, как правило, они привлекаются к ответственности по одной и той же статье Особенной части УК (тождественное преступление) или по другой статье УК, специально предусмотренной в его Особенной части в качестве квалифицирующего признака (однородное преступление).

В целом, как показали результаты исследования, у большей части преступников-рецидивистов из числа мигрантов (около 57%) имелись отягчающие вину обстоятельства: совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы или преступного сообщества; особо активная роль в совершении преступления; неоднократность, рецидив преступлений. Обстоятельством же, смягчающим наказание, наиболее часто выступает наличие малолетних детей.

Уголовно-правовые параметры преступности граждан из зарубежных стран, как показали резуль- таты исследований, в значительной своей части обусловлены корыстной мотивацией (см. рисунок 3).

Преступники-мигранты в российских научных трудах классифицируется по показателю «срок пребывания иностранных граждан на территории страны». По нему выделяются следующие группы иностранных граждан:

-

1) Визитеры (короткий срок – находятся в регионе не более трех месяцев).

-

2) Среднесрочные субъекты (остаются на территории Российской Федерации полгода и более, и, соответственно, нуждаются в благоустроенном жилье. Это строители, другие категории наемных рабочих).

-

3) Долгосрочные субъекты (иностранные граждане, постоянно проживающие в России и зачастую сохраняющие свое гражданство.

Исходя из учета их особенностей классификация преступников-мигрантов может осуществляться по показателям:

-

1) Страна исхода, гражданство, пол, возраст, род занятий;

-

2) Занятость (легальный труд, нелегальный труд);

-

3) Легальность (нелегальность) пересечения границы;

-

4) Уровень адаптации;

-

5) Уголовно-правовая характеристика (направленность, вид и мотивация, длительность и интенсивность преступной деятельности, ролевое участие, степень подготовленности (организованности) и другие.

Результаты опроса экспертов показали, что устойчивые установки на совершение преступлений в России имеют около 20% прибывающих мигрантов (криминальный мотив), 45% – приезжают, чтобы заняться созидательной трудовой деятельностью (социально-экономический мотив). Однако первая категория лиц, находясь в земляческой среде, вовлекают часть второй к совершению ситуативных преступлений, как правило, тяжких. Таким людям, как правило, не удается быстро адаптироваться к российским социально-экономическим условиям, и они образуют потенциально криминогенную среду, из которой лидеры организованных преступных группировок вербуют иных участников преступлений.

Согласно статистике в структуре преступности граждан ближнего зарубежья организованная преступность, по экспертной оценке, составляет около 80%. Их основные преступления это действия с наркотиками, контрабанда, кражи и угоны автомобилей, мошенничество в экономической сфере и другие. Из дальнего же зарубежья организованная преступность составляет порядка 30% [13]. Это объясняется преступлениями, имеющими транснациональный характер.

Заключение

Таким образом, гипотеза о том, что уровень эффективности противодействию рецидивной преступности иностранных граждан на территории России будет повышен, если в Уголовный кодекс Российской Федерации будет возвращена категория «рецидивист», что позволит дифференцировать ответственность за подобные преступления как «повышенная общественная опасность совершённого преступления», подтвердилась.

Исходя из вышеизложенной характеристики рецидивной преступности иностранных граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, можно раскрыть портрет среднестатистического преступника – иностранного гражданина. Это человек, не имеющий семьи и источника постоянного дохода, имеющий среднее общее образование, склонен к асоциальному образу жизни (алкоголь, наркотики, тунеядство), ранее совершавший преступления, отбывший наказание в исправительной колонии.

МОТИВАЦИЯ МИГРАНТОВ В РОССИИ НА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

-

1. Корысть - 75,5%

-

2. Месть - 12,5% з. Затрудняюсь

Рисунок 3. Мнения экспертов о мотивах мигрантов к совершению преступлений в России

Исследование показало, что из профилактических мероприятий наиболее актуальным является необходимость своевременного выявления лиц, склонных к совершению рецидивных преступлений, с последующей постановкой их на учет в органы внутренних дел, на учеты в другие информационные системы оперативно-розыскного, криминологического, профилактического и справочного назначения.

Безусловно, наиболее важную работу по выявлению и предупреждению преступлений в сфере миграции смогут осуществлять оперативные подразделения органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний. Таким образом, необходимо подготовить специальный межведомственный нормативный акт, регламентирующий организацию и тактику осуществления совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Опрос экспертов, наблюдения и практика показывают, что в ближайшее время потоки миграции не будут остановлены ни закрытием границ, ни вирусными пандемиями, ни другими действиями и факторами. В этой связи необходима не только точная реализация положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года № 1772-р в части касающейся совершенствования мер превентивного характера в отношении освободившихся из мест лишения свободы иностранных граждан-рецидивистов, но и более дей- ственные формы работы. Например мы считаем, что были бы своевременными такие социальные и психологические меры как разработка для лиц, осужденных за различные виды преступлений (преступления экстремистской и террористической направленности, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, корыстные преступления и др.), базовых (обязательных) программ психологической коррекции личности для формирования положительной социальной направленности осужденных, профилактики деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в общество.

Хотя и они не являются достаточными для совершения повторных преступлений иностранными гражданами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. Более действенным методом борьбы с рецидивом преступлений указанной категории граждан, может стать, к примеру, введение в Уголовный кодекс Российской Федерации утраченного понятия «рецидивист», так как основанием для дифференциации ответственности осужденных к наказанию в виде лишения свободы является повышенная общественная опасность совершённого преступления, тогда как в настоящее время определение общественной опасности преступления как отягчающего ответственность обстоятельства находится в большинстве случаев в компетенции судей.

Список литературы Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика

- Федеральный закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018 г.) // Российская газета, № 100, 05.06.2002.

- Федеральный закон РФ от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017)”Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы” // Российская газета, №75, 08.04.2011.

- Федеральный закон РФ от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139 (7007), 28.06.2016.

- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 736 с.

- Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

- Алтухова О.А. Институт мировых судей: проблемы общественного контроля / О.А. Алтухова, А.Н. Гостев // Историческая и социально-образовательная мысль, 2016. Т.8. №4. Ч.1. С. 98 -105.

- Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1975. С. 27.

- Ветрова О.А. Незаконная миграция как причина совершения преступлений иностранными гражданами, подпадающими по действие административного надзора / О.А. Ветрова, А.Н. Гостев, Т.С. Демченко // Вестник Академии права и управления, № 1 (58), 2020. С. 25-32.

- Гостев А.Н. Социальное управление трудоустройством населения: статья // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. 2016. № 2. С. 239-243

- Демченко Т.С. Гражданское общество: контроль над деятельностью государства / А.Н. Гостев, Т.С. Демченко. М.:Изд-во СГУ, 2011. 193 с.

- Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1995. С. 80

- Петков В.П. Личность рецидивистов старших возрастов и особенности карательно-воспитательного воздействия на них в исправительно-трудовых учреждениях : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Петков Валерий Петрович. М., 1992. С. 13

- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (дата обращения от 12.04.2020) // http://www.cdep.ru/index.php?id.

- Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. – Томск: Изд-во ТГУ, 1981. 216 с.