Рефлексивно-функциональные компоненты модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного и технологического профилей подготовки в вузе

Автор: Беликов Владимир Александрович, Андронов Олег Владимирович, Малютина Марина Васильевна, Романов Петр Юрьевич, Сибаева Гульсасак Мубараковна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 2 т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты теоретического и экспериментального исследования процесса формирования профессиональной устойчивости студентов бакалавриата вузов на примере обучения бакалавров двух профилей педагогического образования - технология и физическая культура. Рассмотрены обобщенные признаки и структурные компоненты профессиональной устойчивости, аспекты ее проявления в профессиональной деятельности. Исследование проблемы проводилось в рамках авторской рефлексивно-деятельностной концепции, основанной на требованиях системного, деятельностного и оптимизационного подходов. Основными методами исследования явились методы анализа, эксперимента, анкетирования и экспертной оценки. Согласно концепции, профессиональная устойчивость рассматривается как качество личности, включающее во взаимосвязи компоненты: профессиональную направленность, профессиональную рефлексию (самосознание) и готовность к творческому решению профессиональных задач. В статье приведены уточненные признаки понятия «профессиональная устойчивость», представлен основной результат исследования авторов - рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости бакалавров каждого профиля подготовки, раскрыты положения методики формирования профессиональной устойчивости с учетом особенностей деятельности студентов вуза и требований ФГОС ВО. Доказано, что формирование профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки в вузе имеет общую структуру и определяется требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям и общим профессионально значимым качествам личности. Полученные результаты подтверждают вывод о том, что структура, признаки, методический аппарат процесса формирования профессиональной устойчивости бакалавров имеют общие признаки независимо от направления и профиля подготовки студентов. Экспериментально подтверждено, что организация процесса подготовки бакалавров в рамках рефлексивно-деятельностной модели обеспечивает выполнение требований ФГОС ВО и способствует формированию и развитию профессиональных компетенций. Полученные результаты уточняют и углубляют понимание роли и особенностей формирования у бакалавров вузов профессиональной устойчивости. Разработанная рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости представляет собой значительный вклад в решение проблем высшего образования студентов в аспекте их подготовки к конкурентной профессиональной деятельности.

Профессиональная устойчивость, рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости бакалавров, физическая культура, технология, бакалавр физической культуры, бакалавр технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147232603

IDR: 147232603 | УДК: 378.22 | DOI: 10.14529/ped190206

Текст научной статьи Рефлексивно-функциональные компоненты модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного и технологического профилей подготовки в вузе

Постановка проблемы. Проблема исследования, которая рассматривается в статье, заключается в определении путей формирования профессиональной устойчивости студентов бакалавриата вузов в процессе обуче- ния. Проблема является актуальной, так как характеризует процесс подготовки будущего специалиста и от ее решения во многом зависит качество высшего образования. В силу актуальности проблемы для образования сту- дентов различных профилей мы в своей работе представляем результаты ее решения на примере двух профилей – физическая культура и технология, выделив при этом общие аспекты.

Актуальность проблемы определяется также и тем, что профессиональная устойчивость любого специалиста определяет его способности адаптироваться к изменяющимся, часто неблагоприятным условиям профессиональной деятельности, развивать общие и профессиональные компетенции, обеспечивать высокий уровень готовности к их использованию в нестандартных производственных и иных ситуациях, достигать вершин профессиональной деятельности. Формирование профессиональной устойчивости личности связано также с формированием готовности студентов к правильной самооценке уровня своего профессионального развития и определению путей устранения собственной профессиональной некомпетентности в каких-либо сферах деятельности.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что организация и содержание процесса профессиональной подготовки в современном вузе не обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов, обладающих профессионально значимыми характеристиками, в частности, профессиональной устойчивостью. Также мы не можем утверждать, что современными исследователями эта проблема решена.

При этом система повышения профессиональной устойчивости, определение роли физической культуры и спорта в решении этой проблемы остаются недостаточно обоснованными, ограничиваются признанием необходимости формирования у бакалавров тех знаний и компетенций, которые представлены в ФГОС и которые не всегда обеспечивают профессиональный рост выпускников вузов. В современных исследованиях недостаточно рассмотрено также положение о том, что является необходимым условием профессиональной устойчивости, какую роль в этом играют личностные качества, каким образом они могут ослабить или нейтрализовать негативные внешние факторы, решить возможные конфликтные ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности.

На основе анализа проблемы в теории и практике высшего образования мы можем отметить, что на современном этапе пока нет единой точки зрения на структуру профес- сиональной устойчивости специалиста. Мы также не находим значимых исследований, посвященных профессиональной устойчивости будущих специалистов технологического и физкультурного профиля, тем более нет работ, рассматривающих эти процессы во взаимосвязи.

Существует противоречие между необходимостью разработки системы формирования профессиональной устойчивости бакалавров физической культуры и технологии и недостаточной научно-теоретической и методической обоснованностью данного процесса.

На основе анализа теории, нормативной базы и практики подготовки специалистов мы выделяем противоречие между объективной востребованностью профессионально устойчивых, конкурентоспособных специалистов различных направлений и профилей подготовки, растущими требованиями к уровню их подготовки со стороны общества, экономики и производства и недостаточной теоретической разработанностью и методической обеспеченностью процесса профессиональной подготовки будущих специалистов, обладающих качествами профессионально устойчивой личности, в системе высшего образования.

Таким образом, проблема формирования профессиональной устойчивости является актуальной на современном этапе.

Обзор литературы. Теоретические и практические аспекты постановки и решения проблемы формирования профессиональной устойчивости специалиста в деятельности достаточно широко рассматриваются в психолого-педагогической литературе. В частности, различные ее аспекты рассматривались в работах Е.Д. Божович [2], Е.В. Василенко [3], С.А. Вахабова [4], М.В. Волковой (Осадчей) [5], Э.Ф. Зеера [6], Е.В. Клюшниковой [7], А.А. Кудрина [8], М.А. Лазарева [9], В.Е. Пенькова [10], Е.В. Тарасовой [11], В.Э. Чуднов-ского [12] и др.

Различные аспекты проблемы формирования профессиональной устойчивости в процессе подготовки бакалавров в вузе и формирования личности в той или иной степени рассматривались К.Н. Волченковой [13, 21, 23], Г.Я. Гревцевой, В.И. Долговой [15–17, 24], И.О. Котляровой, Г.Н. Сериковым [22]. Вопросы формирования личности и ответы на них представлены в работах В.С. Быкова, А.В. Ега-нова, А.М. Кузьмина [18, 19], С.С. Коровина [20] и др.

В науке устойчивость определяется как стремление объекта к неизменности, к сохранению своих качеств под влиянием внешних воздействий и внутренних процессов, как свойство недопущения каких-либо изменений [7, 10]. Стремление к устойчивости является всеобщим. Е.Д. Божович [2], Э.Ф. Зеер [6], Е.В. Клюшникова [7], В.Э. Чудновский [12] и др. определяют профессиональную устойчивость личности как интегративное качество. Этой же позиции придерживаются и исследователи в области теории и методики физкультурного образования, теории и практики технологического образования [1, 3].

Профессиональная устойчивость бакалавра в деятельности проявляется через определенную интегративную совокупность действий, поступков, признаков, свойств и качеств человека. При этом мы должны иметь в виду, что речь идет не о их сумме, а о их совокупном проявлении через создание нового интегративного качества (свойства), которого нет ни у одного компонента профессиональной деятельности бакалавра в отдельности. Профессиональная устойчивость как интегративное качество таким образом предстает как системообразующий фактор процесса подготовки бакалавров в вузе. На взаимодействие всех компонентов влияние (позитивное или негативное) оказывает внешняя социальная и профессиональная среда, в которой личность реализует свою деятельность. То есть в целом система является открытой.

Мы считаем, что следует в первую очередь рассматривать те качества, признаки, свойства человека, которые, характеризуют устойчивость, определяют эффективность профессиональной деятельности: это потребности, мотивы, интересы, склонности, убеждения, намерения, ценностные ориентации. Их актуальность и роль в становлении профессионально устойчивой личности бакалавра нами доказаны. Если мы принимаем представленные выше характеристики профессиональной устойчивой личности бакалавра, то в структуре профессиональной устойчивости бакалавров различных профилей подготовки (технология и физическая культура) «могут быть выделены следующие компоненты: мотивационно-целевой, рефлексивно-ориентационный, содержательно-функциональный (или операционально-деятельностный), социально-психологический, профессионально- деятельностный» [4, с. 97–98]. Эти компоненты носят обобщенный характер, так как актуальны для любого направления и профиля подготовки студентов. Выделение представленных компонентов профессиональной устойчивости бакалавров позволило нам определить признаки (критерии оценки) и определить структуру модели формирования профессиональной устойчивости личности в деятельности.

В современной науке рассматриваются следующие аспекты проявления профессиональной устойчивости: психическая устойчивость; социально-психологическая устойчивость; устойчивость личности; устойчивость поведения; профессионально-психологическая устойчивость; морально-психологическая устойчивость [3, 15, 16].

Мы принимаем положение психологии, что профессиональная устойчивость не может быть всеобъемлющей характеристикой личности и в основе профессиональной устойчивости личности находится способность к саморегуляции и самоорганизации [6].

Исходя из этого, мы профессиональную устойчивость предлагаем рассматривать как интегративное качество личности, позволяющее ей на протяжении длительного времени активно выполнять профессиональные функции, осознавать процесс деятельности, обеспечивать соответствие ее результатов поставленным целям. Также следует отметить то, что при сформированной профессиональной устойчивости у каждого человека появляется возможность сохранять личностный комфорт в деятельности.

В частности, критериями оценки могут выступать уровни осуществления деятельности. Подходов к их выделению в науке достаточно много. Например, недостаточный, базовый, продвинутый; исполнительский, планирования, проектирования; непрофессионал, специалист, профессионал; репродуктивный, эвристический, творческий [1].

В целом профессиональная устойчивость имеет психологическую (определяется внутренними мотивами) [11], педагогическую (формируется педагогическими методами и средствами) и деятельностную (проявляется в деятельности) стороны. Их определение и описание может быть осуществлено только на основе интегративных признаков устойчивости, приведенных нами выше в статье.

Таблица 1

Содержание понятия «профессиональная устойчивость бакалавров»

|

№ п/п |

Наименование признака |

Содержание признака |

|

1 |

Сущность понятия |

Один из ведущих компонентов процесса профессиональной подготовки бакалавров в вузе, определяющий его цели и задачи, стабильный характер образовательной деятельности преподавателей и учебно-познавательной деятельности бакалавров, способствующий обеспечению высокого уровня развития на основе использования возможностей будущей профессиональной деятельности |

|

2 |

Функции понятия |

Целевая, мотивационная, ценностно-ориентировочная, содержательнодеятельностная, развивающая |

|

3 |

Признаки уровней проявления |

|

Выделение содержательных признаков понятия «профессиональная устойчивость бакалавра» позволило нам еще раз подтвердить верность выделения основных компонентов профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки (табл. 1).

Методология исследования. С целью более детального изучения условий формирования профессиональной устойчивости бакалавра, например, физкультурного профиля, взаимодействия между компонентами и элементами данной системы, их соподчиненно-сти и т. п. необходимо определиться с моделью данного процесса.

При построении модели формирования профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки исходными для нашего исследования являются объективные требования системного, личностно-деятельностного и оптимизационного подходов [1].

Суть всех требований методологических подходов определяется особенностями личности бакалавра и деятельности (учебнопознавательная и профессиональная). В связи с этим важным в процессе формирования профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки является получе- ние ответов на вопросы рефлексивной организации их будущей деятельности.

В своих исследованиях мы отмечаем то, что обеспечить рефлексивный характер формирования профессиональной устойчивости бакалавра физкультурного профиля и бакалавра технологии можно на основе реализации следующего методического алгоритма действий:

-

1) четкая формулировка целей образования по данному профилю подготовки в вузе и ее осознание будущими бакалаврами;

-

2) мотивация образовательной и учебнопознавательной деятельности студентов, диагностика и корректировка мотивов образования, ценностных ориентаций будущих бакалавров;

-

3) диагностика образовательного потенциала и оценка исходного уровня сформиро-ванности профессиональной устойчивости студентов в образовании;

-

4) разработка и реализация программы действий учебно-познавательной, учебнопрофессиональной деятельности в процессе подготовки в вузе по выбранному профилю;

-

5) получение и осмысление критериев сформированности профессиональной устойчивости;

-

6) разработка плана корректирующих действий по формированию профессиональной устойчивости бакалавров .

Результаты и их обсуждение. Процесс формирования профессиональной устойчивости в аспекте каждой из сторон (психологическая, педагогическая и деятельностная), по нашему мнению, определяется как прогрессивные изменения всех интегративных характеристик, путем перехода с одного уровня на другой как целостного объекта. Подчеркиваем, что устойчивость как интегративное качество присуща только тем объектам, которые мы можем рассматривать как системы. В таком случае формирование профессиональной устойчивости приобретает признак целостности. Мы можем говорить о системе формирования профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного и технологического профилей подготовки в вузе [4, 10, 20].

Формирование профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки в вузе лишь начинается и определяется требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям и общим профессионально значимым качествам личности, в нашем случае бакалавра технологии или физкультурного профиля.

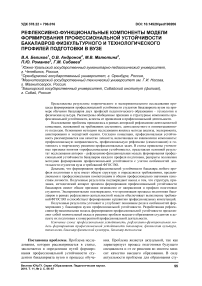

Как нами было показано выше, формирование профессиональной устойчивости бакалавров представляет собой целостную систему, в которой профессиональная устойчивость выполняет роль интегративного признака. При этом, на наш взгляд, следует учитывать личностный и практический аспекты формирования профессиональной устойчивости бакалавров как технологического, так и физкультурного профиля. В личностном аспекте система формирования профессиональной устойчивости носит рефлексивный характер, в практическом аспекте - деятельностный практико-ориентированный характер, то есть осуществляется с учетом личностных особенностей и требований практики. Эти аспекты мы стремились учесть при разработке модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров технологии и физической культуры (см. рисунок). В соответствии с названными аспектами формирования профессиональной устойчивости и с учетом ее структуры мы считаем, что необходимыми и достаточными будут компоненты, определяющие цель, содержание, технологию, усло вия организации и результат данного педагогического феномена.

При определении целевого компонента нам ничего не остается, как учесть потребности потребителя образования и требования образовательного стандарта, в котором названы универсальные, общие и профессиональные компетенции как обязательный результат подготовки бакалавров в вузе.

В качестве методологических оснований решения проблемы нами выбраны личностнодеятельностный и системный подходы. Их требования достаточно известны, и мы не будем в статье останавливаться на них.

В конечном итоге мы сформулировали и экспериментально раскрыли положение о том, что формирование профессиональной устойчивости бакалавра является целью подготовки и определяет задачи, решение которых обеспечивает качество их подготовки.

Предлагаемая нами модель, на наш взгляд, позволяет обеспечить формирование профессиональной устойчивости бакалавра в следующих направлениях:

-

1) совершенствование в целом процесса профессиональной подготовки бакалавров в вузе с учетом социального заказа, требований ФГОС, положений современных методологических подходов;

-

2) развитие общих и профессиональных компетенций бакалавров и повышение квалификации преподавателей.

Следующим компонентом модели является содержательно-технологический, в состав которого мы включили виды учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности, этапа, формы организации и методы, методики и технологии формирования профессиональной устойчивости.

Рассмотреть основания данного компонента можно, на наш взгляд, через описание мотивации учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности будущих бакалавров, уточнение содержания образования (учебных дисциплин), выделение комплекса операций и действий названных видов деятельности, а также через представление эмоциональных и рефлексивных особенностей формирования профессиональной устойчивости. При этом мы придерживаемся традиционного подхода к решению данной исследовательской задачи [8, 9, 16] и не претендуем на новизну в данном вопросе.

Схема рефлексивно-функциональной модели формирования профессиональной устойчивости

В частности, мотивация учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности будущих бакалавров как основание профессиональной устойчивости в обязательном порядке связывается исследователями с образовательными и профессиональными потребностями, ценностными ориентациями и интересами.

Содержание образования (учебных дисциплин), по общему мнению, должно носить контекстный характер и включать систему знаний, умений, навыков, качеств личности с учетом овладеваемой профессиональной деятельности.

Нами в наших работах, как представляется, достаточно полно раскрыт комплекс операций и действий названных видов деятельности и дано их представление в виде алгоритмов деятельности, описания решаемых задач [1].

Представление эмоциональных и рефлексивных особенностей формирования профессиональной устойчивости бакалавров технологии и физической культуры мы считаем обязательным в решении данной проблемы, поскольку без готовности студентов к оценке профессиональной ситуации, к пониманию своих ощущений, чувств и переживаний, а также готовности к оценке эмоций других участников профессиональной деятельности нельзя стать профессионально устойчивой личностью.

Отметим, что в любом случае стихийного формирования профессиональной устойчивости бакалавров не происходит. Нужна целенаправленная организация этого процесса, что, на наш взгляд, возможно путем создания комплекса необходимых и достаточных условий реализации модели формировании профессиональной устойчивости бакалавра физкультурного профиля. В исследованиях по проблемам подготовки бакалавров к выполнению профессиональной деятельности существуют различные подходы к выделению условий, которые могут способствовать эффективному формированию профессиональной устойчивости. Нами реализован подход В.С. Быкова и С.С. Коровина, согласно которому условиями формирования профессиональной устойчивости в рамках предложенной модели являются «рефлексивная направленность процесса овладения профессией физкультурного профиля; накопление практического опыта студента в устойчивой реализации профессиональной деятельности; широкое использование современных информационных образовательных технологий; программное обеспечение процесса» [19, с. 50-52].

Основаниями результативного компонента модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров мы определяем универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции того или иного уровня сформированности, а также критерии, показатели и методы оценки уровней профессиональной устойчивости бакалавров.

Рассматривая результативный компонент предлагаемой нами модели, мы должны учесть, что формирование профессиональной устойчивости бакалавров технологии и физической культуры может быть осуществлено на одном из трех уровней - исполнительский (низкий) уровень, уровень планирования (средний), уровень проектирования (высокий) деятельности, которые в конченом итоге могут рассматриваться как репродуктивный, эвристический, творческий. Для представления результатов нашего исследования в обобщенном виде мы приводим количественные показатели сформированности профессиональной устойчивости бакалавра технологии и бакалавра физической культуры низкого, среднего и высокого уровня.

Переход студентов на более высокий уровень сформированности профессиональной устойчивости объясняется реализацией модели формирования профессиональной устойчивости бакалавра технологического или физкультурного профиля в совокупности всех ее компонентов и выполнении всего комплекса условий. При этом считаем важным указать тот факт, что именно этот переход и является главным критерием эффективности предложенной модели.

Процесс реализации всех компонентов модели предполагал выполнение основных методических положений формирования профессиональной устойчивости бакалавров, в качестве которых мы называем:

-

- диагностику, определение и учет особенностей профессиональной деятельности, к выполнению которой осуществляется подготовка бакалавров физкультурного или технологического профиля;

-

- обеспечение личностной значимости цели и ценностно-ориентированного характера содержания учебно-познавательной, учебнопрофессиональной деятельности студентов;

-

- использование в образовательном процессе вуза системы игровых и практикоориентированных форм и методов обучения;

-

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций каждого студента с использованием элементов практического опыта деятельности в рамках практико-ориентированной (или дуальной) системы обучения;

-

- разработку комплекса проблемных ситуаций и использование системы задач, построенной на их основе, для формирования профессиональной устойчивости будущих бакалавров технологического или физкультурного профилей.

Таблица 2

Оценка успешности реализации модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров (на примере физкультурного профиля)

Группа

Этап

Уровень

низкий

средний

высокий

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

ЭГ-1 (21 чел.)

Начало

14

66,6

5

23,8

2

0,1

Конец

3

14,3

13

61,9

5

23,8

КГ (23 чел.)

Начало

15

65,2

6

20,1

2

0,1

Конец

14

60,9

6

20,1

3

0,13

Вариативный тип формирующего эксперимента позволил не формировать отдельные экспериментальные и контрольные группы, а проводить работу в обычных группах по расписанию.

В полном объеме в 2017–2018 гг. опытноэкспериментальная работа по реализации модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров по типу формирующего эксперимента осуществлялась на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Сибайский институт (филиал), ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».

За указанный период мы несколько раз проводили срезы показателей сформирован-ности профессиональной устойчивости бакалавров с учетом ее признаков, представляли полученные результаты в своих публикациях. Все полученные данные свидетельствуют о стабильно позитивном влиянии модели и методики ее реализации на решение проблемы исследования. В табл. 2 нами представлены сравнительные результаты диагностики уровня сформированности профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного профиля, полученные по итогам формирующего эксперимента.

Данные, представленные в табл. 2, и их сравнение дают возможность сделать однозначный вывод о том, что увеличение числа студентов экспериментальной группы, перешедших на более высокий уровень устойчивости в профессиональной деятельности за время формирующего эксперимента по всем ее критериям и показателям, свидетельствует об эффективности модели при выполнении выделенных условий.

Кроме того, мы отмечали тот факт, что даже привлечение внимания студентов и преподавателей к актуальности профессиональ- ной устойчивости как фактору успешности профессиональной деятельности приводило к небольшому росту показателей – студенты самостоятельно стремились быть профессионально устойчивыми в нестандартных ситуациях.

Аналогичные результаты и выводы нами были получены и в работе с бакалаврами технологии.

Выводы. В ходе исследования и по результатам эксперимента мы смогли убедиться, что процессы формирования профессиональной устойчивости бакалавров различных профилей в значительной степени идентичны. Результаты наших научных изысканий уточняют роль и особенности формирования у бакалавров вузов профессиональной устойчивости. Разработанная рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости, условия и методика ее реализации, на наш взгляд, представляют собой существенный вклад в решение проблем высшего образования студентов в аспекте их подготовки к конкурентной профессиональной деятельности.

В процессе уточнения признаков понятия профессиональной устойчивости будущего бакалавра мы пришли к заключению, что в деятельности профессиональная устойчивость проявляется через определенную интегративную совокупность действий, поступков, признаков, свойств и качеств человека, но не как их сумма, а как проявление их в совокупности через создание нового интегративного качества (свойства), определяющего целостность процесса подготовки бакалавров физкультурного или технологического профилей.

Профессиональная устойчивость, таким образом, предстает как системообразующий фактор процесса подготовки бакалавров в вузе. При этом система является открытой.

В содержании профессиональной устойчивости следует в первую очередь рассматри- вать те качества, признаки, свойства человека, которые определяют эффективность профессиональной деятельности: потребности, мотивы, интересы, склонности, убеждения, намерения, ценностные ориентации.

С учетом представленных характеристик в структуре профессиональной устойчивости бакалавров различных профилей подготовки (технология и физическая культура) нами выделены общие компоненты, разработана модель ее формирования, эффективность которой обеспечивается выполнением комплекса организационно-педагогических условий.

Список литературы Рефлексивно-функциональные компоненты модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного и технологического профилей подготовки в вузе

- Беликов, В.А. Дидактика практико-ориентированного образования: моногр. / В.А. Беликов, П.Ю. Романов, А.С. Валеев. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - (Научная мысль)

- Божович, Е.Д. Позиция субъекта учения: личностные и когнитивные факторы // Вопросы психологии. - 2017. - № 6. - С. 19-30.

- Василенко, Е.В. Место управленческих компетенций в системе компетентностно-ориентированного подхода в российском образовании / Е.В. Василенко // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2012. - № 2. - С. 12-16.

- Вахабова, С.А. Профессиональная устойчивость в системе профессионально важных качеств будущих бакалавров социальной работы / С.А. Вахабова // Современные наукоемкие технологии. - 2017. - № 8 - С. 95-99.

- Волкова, М.В. Наем и отбор сотрудников в организацию: особенности работы отдела по персоналу / М.В. Волкова, Е.С. Ладыгина // Общество: политика, экономика, право. - 2016. - № 3. - С. 79-82.

- Зеер, Э.Ф. Социально-профессиональная мобильность учащейся молодежи как фактор подготовки к динамическому профессиональному будущему / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. - 2014. - № 8 (117). - С. 33-48.

- Клюшникова, Е.В. Проблемы адаптации иностранных студентов в России / Е.В. Клюшникова // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». - 2018. - № 1. - С. 133-140.

- Кудрин, А.А. Формирование профессиональной устойчивости студентов высших учебных заведений в свете новых стандартов образования / А.А. Кудрин // Молодой ученый. - 2014. - № 18 (1). - С. 51-54.

- Лазарев, М.А. Профессиональная устойчивость будущих педагогов: потенциал в процессе подготовки и критерии оценки / М.А. Лазарев, О.В. Стукалова, Т.В. Темиров.

- Мальцева, Н.Н. Парадигмальный и программно-исследовательский стили мышления в современной философии науки / Н.Н. Мальцева, В.Е. Пеньков // Теория и практика общественного развития. - 2015. - № 11. - С. 207-209.

- Тарасова, Е.В. Представления психологов-консультантов об этических ценностях, профессиональной устойчивости и жизнеспособности в деятельности / Е.В. Тарасова, А.Д. Черемухин // Universum: Психология и образование. - 2017. - № 4 (34). - C. 38-43.

- Черепов, Е.А. Методическое сопровождение дополнительных занятий спортивной направленности на основе свободного выбора физической активности / Е.А. Черепов, В.С. Быков, В.Ю. Кокин, К.В. Киекпаева // Теория и практика физ. культуры. - 2018. - № 6. - С. 39-41.

- Чудновский, В.Э. Жизненное пространство личности как фактор ее становления / В.Э. Чудновский // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Психологические науки». - 2013. - № 3. - С. 5-15.

- Balikaeva, M.B. Innovative technologies as a means of the development of future engineers' professional mobility abroad / M.B. Balikaeva, E.L. Chizhevskaya, G.Ya. Grevtseva et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - No. 441 (1).

- Dolgova, V.I. Relationship between teachers' readiness for innovative activities and their creative potential and professional characteristics / V.I. Dolgova, N.G. Kutepova, N.V. Kryzhanovskaya et al. // Espacios. - 2018. - Vol. 39, no. 5. - P. 31.

- Dolgova, V.I. Personal factors of teachers motivational readiness for innovation / I.V. Dolgova, N.G. Kutepova, M.V. Potapova et al. // Man in India. - 2017. - Vol. 97, no. 22. - P. 121-127.

- Dolgova, V.I. Specifics of emotional burnout in office workers / V.I. Dolgova, O.N. Rozhkova, A.N. Bogachev et al. // Man in India. - 2017. - Vol. 97, no. 22. - P. 129-134.

- Eganov, A.V. Effect of permanent mood on the mental health of students / A.V. Eganov, V.S. Bykov, L.A. Romanova, V.Y. Kokin // Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. - 2018. - Vol. 177, no. 3. - P. 40-42.

- Eganov, A.V. Restlers mental health structure in applied martial arts / A.V. Eganov, A.M. Kuzmin, S.S. Korovin, V.S. Bykov // Теория и практика физ. культуры. - 2016. - № 5. - С. 50-52.

- Korovin, S.S. Methodological foundations for vocational physical education theory / S.S. Korovin // Теория и практика физ. культуры. - 2018. - № 4. - C. 15.

- Kotlyarova, I. Academic staff competencies in intercultural interaction in the research and education spheres / I. Kotlyarova, K. Volchenkova, N. Lelekova // ICERI2015 Proceedings. - P. 6285-6290.

- Serikov, S.G. Health Promoting Role of Physical Education in University Learning Process / S.G. Serikov, G.N. Serikov // Теория и практика физ. культуры. -2016. - № 5. - С. 6-8.

- Suvorova, S. Academic mobility and self-actualization of academic staff / S. Suvorova, I. Kotlyarova, K. Volchenkova, Yu. Seryapi- na // EDULEARN18 Proceedings. - 2018. - P. 2137-2143.

- Zhakupova, Y.T. Peculiarities of emotional and volitional component of creative giftedness of adolescents / Y.T. Zhakupova, V.I. Dolgova, O.A. Kondratieva et al. // Espacios. - 2018. - Vol. 39, no. 21. - P. 35.