Рефлексивность как условие самопредъявления личности в межличностных отношениях

Автор: Ахмадеева Е.В.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В статье анализируется феномен рефлексии как компонент компетентногосамопредъявления в межличностных отношениях. Цель исследования - выявить специфику рефлексивности как условия самопредъявления студентов в межличностных отношениях, а также ее зависимость от индивидуально-психологических особенностей и поведенческих стратегий.

Рефлексия, самопредъявление, саморегуляция, поведенческие стратегии, направленность в общении

Короткий адрес: https://sciup.org/147244037

IDR: 147244037 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.14529/jpps240201

Текст научной статьи Рефлексивность как условие самопредъявления личности в межличностных отношениях

На современном этапе глобализации, масштабных трансформаций в различных сферах жизнедеятельности человека, а также высокой профессиональной и социальной конкуренции, феномен самопредъявления продолжает оставаться в фокусе пристального внимания отечественных и зарубежных исследователей. И это неслучайно, поскольку самопрезентация является одной из значимых коммуникативных способностей личности, благодаря которой реализуется умение произ водить первое впечатление на целевую ауди- 6

торию, грамотно и эффектно преподносить себя ей, в результате чего происходит быстрое установление контакта, устранение психологических барьеров, легкость в общении, завоевание внимания и доверия, а также успешное достижение поставленных целей в ситуациях взаимодействия.

Не вызывает сомнения, что значимый процесс коммуникации начинается с подготовки предстоящего взаимодействия, анализа прошлого опыта или моделирования будущей ситуации, что осуществляется на основе рефлексии, которая выступает гарантом эффек- тивного самопредъявления личности, поскольку в процессе самоанализа и критического осмысления личностных качеств и поступков самопознание становится более осознанным и целенаправленным, а планируемые межличностные и социальные взаимодействия – позитивными и эффективными.

В современных психологических источниках подчеркивается, что рефлексия способствует поиску приемлемых и эффективных способов для контролирования и изменения проблемной ситуации, в том числе и в ситуациях самопредъявления, выявляет новые ресурсы анализа собственных состояний, потребностей, действий, поступков и в целом является мощным средством обогащения внутреннего мира человека [1]. При этом некоторыми учеными подчеркивается, что развитая системная рефлексия является условием профессионального и личностного совершенствования [2]. Другие утверждают, что рефлексия является основным механизмом для выстраивания продуктивных межличностных отношений, поскольку в ходе коммуникации восприятие партнера по общению происходит на основе сложившегося представления о его личностных качествах, индивидуальных особенностях, поведенческих реакциях и образа в целом [3, 4]. Иные полагают, что избыточная рефлексия порождает неудовлетворенность собой и своей жизнью [5].

Обзор литературы

В психологической науке феномен «са-мопредъявление» употребляют в контексте самопрезентации, самоподачи, самопредстав-ления, самовыражения [6–10]. Это явление характеризуют как форму активности личности (И.В. Абакумова, А.А. Бодалев, В.А. Ла-бунская, Е.В. Михайлова, Н.А. Федорова, О.А. Пикулева, R.M. Arkin, A. Buss), процесс коммуникации (Г.В. Бороздина, Ю.А. Гоцева, Ю.М. Жуков, Н.Е. Харламенкова), механизм манипулятивного поведения (Н.В. Амяга, С.Л. Братченко, Е.Л. Доценко, В.Н. Куницына, Е.В. Сидоренко, Н.Е. Харламенкова, G.H. Mead, М. Snyder, S. Gangestad, E.E. Jones, T.S. Pittman, A.L. Nichols), способ моделирования имиджа (В.В. Белобрагин, Н.А. Корягина, В.А. Лабунская, Е.Б. Перелыгина, Е.А. Петрова, В.В. Хороших), средство самовыражения (А.А. Бодалев, Г.В. Бороздина, О.А. Пикуле-ва, И.П. Шкуратова, W. Weiten). Под само-предъявлением личности в межличностных отношениях будем понимать сложный психологический конструкт, основанный на рефлексии стратегий и тактик, которые зависят от индивидуально-психологических особенностей субъектов самопредъявления, а также от процессуально-содержательных характеристик ситуаций взаимодействия [11].

Не вызывает сомнения, что значимый процесс коммуникации начинается с подготовки предстоящего взаимодействия, анализа прошлого опыта или моделирования будущей ситуации, что осуществляется на основе рефлексии, которая выступает гарантом эффективного самопредъявления личности.

В научных публикациях этот феномен исследуется в системно-деятельностном, когнитивном, аксиологическом подходах и определяется в качестве способности к самопознанию и самопониманию (В.В. Знаков, Е.Б. Ста-ровойтенко, В.И. Слободчиков, Н.Г. Шевченко), как форма деятельности и мыслительный процесс (Л.С. Выготский, А.Л. Журавлев, А.Н. Леонтьев, И.Н. Семенов, К.С. Серегин, С.Ю. Степанов, В.Д. Шадриков), способ регуляции собственного поведения (О.В. Бондаренко, А.О. Прохоров, С.В. Толстая, А.В. Чернов) и механизм восприятия и понимания других (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Е.В. Лушпаева). Согласно точке зрения И.Н. Семенова, рефлексия отражает смысловое обращение к свершившемуся с целью корректировки своих действий и для прогнозирования предстоящей ситуации взаимодействия [12]. По мнению Г.П. Щедровицкого, рефлексия является «структурой кооперации, объединяющей кооператов или кооперантов» [Цит. по: 13, с. 415]. Иными словами, это деятельность относительно связи общения между двумя коммуникаторами, где важным аспектом является то, что один из коммуникаторов говорит какое-то сообщение, а другой способен восстановить его смысл и понять этот текст. По мысли А.В. Карпова, рефлексию можно рассматривать и как свойство, которое принадлежит только человеку, и как состояние, связанное с осознанием чего-либо, и как процесс, сопряженный с внутренним переосмыслением, и как способность, активизирующую процессы самосознания, способствующую личностному самосовершенствованию, позволяющую адекватно оценивать себя и окружающих [14].

Психологи разделяют феномены «рефлексия» и «рефлексивность» (А.В. Карпов,

М.С. Мириманова, В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий) и интерпретируют их в следующем контексте. По мнению ученых, рефлексия представляет собой процесс размышления о себе, о собственных поступках, который позволяет на основе прошлого опыта учиться на своих ошибках, выявлять новые грани своей личности и прогнозировать собственное поведение в контексте конкретной ситуации. Д.А. Леонтьев и А.Ж. Аверина полагают, что рефлексия позволяет личности разглядеть самого себя через призму внешнего наблюдателя, то есть со стороны, и на этой основе скорректировать собственное поведение в позитивную сторону [15].

Рефлексивность считается свойством личности, благодаря которому человек способен управлять своими действиями, эмоциями и состояниями. Согласно Л.В. Капитоновой, рефлексия представляет собой обдумывание, а рефлексивность – способность [16]. Полагаем, что в межличностных отношениях рефлексивность занимает особое место, поскольку она позволяет раскрыть имеющиеся ресурсы личности, проанализировать собственный опыт общения и произведенное впечатление на коммуникантов, оценить продуктивность или затруднительность выстраиваемых взаимоотношений. Существует мнение о том, что неподготовленный к предстоящему значимому взаимодействию человек не может чувствовать себя удовлетворенным в ситуации коммуникации и в полной мере рассчитывать на успех [17]. В процессе самопредъявления рефлексия является основой для подготовки стратегического плана действий. По мысли М.А. Холодной, этот феномен отражает «… как человек воспринимает, понимает и объясняет происходящее» [18, с. 296]. Кроме этого, благодаря рефлексии возможно подобрать поведенческие стратегии и спрогнозировать возможные ответные реакции, соответствующие будущей ситуации [19–23].

Мы полагаем, что у человека имеется определенное представление о конкретной ситуации взаимодействия, где необходимо продуктивное самопредъявление, а именно, какой стратегии поведения придерживаться в данной ситуации и какие тактики использовать для достижения необходимого результата. При этом связующим звеном выступают мотивы, личностные смыслы и ценности, поскольку они являются источником активности человека, регулятивным механизмом в ситуациях взаимодействия, а также личностным резервом для продуктивных взаимодействий. Мы выделили индивидуальные свойства личности, востребованные в ситуации само-предъявления. Данный набор был определен с помощью анкетирования и дополнен в процессе теоретического анализа источников по теме исследования. На наш взгляд, рефлексия, саморегуляция, регулятивно-волевые качества, социальная смелость, ассертивность, направленность в общении будут востребованы в процессе самопредъявления и дадут возможность предъявляющему себя целевой аудитории субъекту использовать необходимые поведенческие стратегии и создать образ, соответствующий ситуации взаимодействия. Не менее значимым свойством личности является потребность в аффилиации, поскольку она способствует выстраиванию доброжелательных отношений, влияющих на достижение цели в коммуникативной ситуации.

Цель настоящего исследования – выявить специфику рефлексивности как условия само-предъявления студентов в межличностных отношениях, а также ее зависимость от поведенческих стратегий и индивидуальнопсихологических особенностей.

Предполагаем, что существуют различия в проявлении индивидуально-психологических особенностей и поведенческих стратегий в зависимости от уровня выраженности рефлексивности студентов.

Существует взаимосвязь между совокупностью индивидуально-психологических особенностей и рефлексивностью.

Существует влияние рефлексивности на индивидуально-психологические особенности, поведенческие стратегии студентов.

Материалы и методы

Исследование проводилось на выборке, представленной студентами Высшей школы психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» в количестве 91 человека, среди них 38 юношей и 53 девушки. Средний возраст составил 20,4 ± 2,6 года. Участников исследования разделили на две группы. В первую группу вошли 52 человека с высокими средними рангами рефлексии. Вторую группу составили 39 респондентов с низкими рангами рефлексии.

Для выявления особенностей самопредъ-явления студентов с разной выраженностью рефлексии использовался комплекс диагностических методик: для изучения направлен- ности личности в общении – методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко [24]; для определения уровня рефлексивности – методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова [25]; для исследования саморегуляции – опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И. Моросановой [26]; для выявления потребности в аффилиации – методика «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана [27]; для диагностики выраженности волевых качеств личности – опросник «Волевые качества личности» М.В. Чумакова1; для исследования уверенности в себе, социальной смелости и инициативности в контактах – тест «Уверенность в себе» В.Г. Ромека [28]; для выявления предпочитаемых стратегий само-предъявления – опросник «Стратегии само-предъявления» И.П. Шкуратовой [29].

Полученные данные исследования обрабатывались посредством методов математической статистики. В качестве метода сравнения количественных показателей использовался U-критерий Манна – Уитни для независимых выборок. Для выявления взаимосвязи между рефлексией и личностными особенностями, и поведенческими стратегиями использовали корреляционный анализ Спирмена (r). Для оценки статистических зависимостей влияния рефлексии на личностные особенно- сти и поведенческие стратегии применили непараметрический аналог дисперсионного анализа H-критерий Крускала – Уоллиса.

Результаты

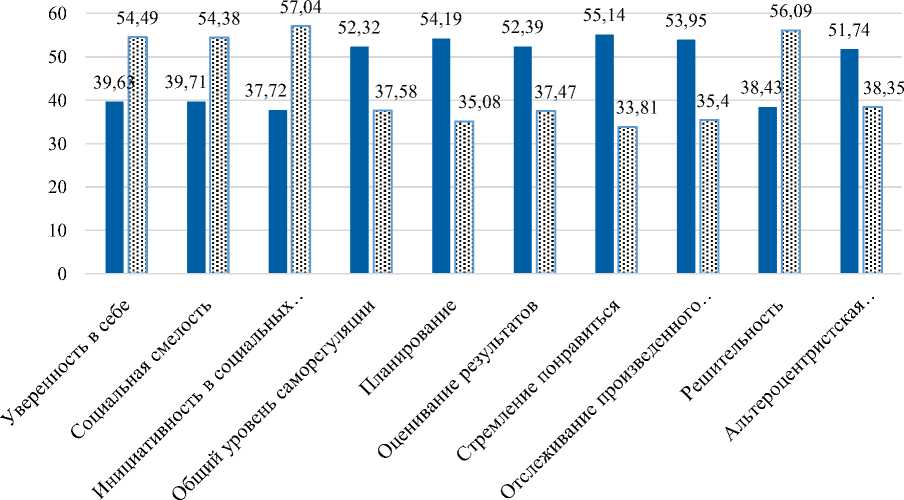

На основе U-критерия Манна – Уитни проведено сравнение показателей участников исследования с высокими и низкими значениями рефлексии. В результате выявлено следующее (см. рисунок).

Респонденты с высокими значениями рефлексии имеют средние ранги показателей уверенности в себе, социальной смелости, инициативности в социальных контактах, решительности ниже, чем у студентов с низким уровнем рефлексии соответственно в 1,37 (U эмп = 683,0, p = 0,0080), в 1,37 (U эмп = 687,0, p = 0,0088), в 1,51 (Uэмп = 583,5, p = 0,0005) и в 1,46 (U эмп = 620,5, p = 0,0016) раза. При этом у них выше показатели общего уровня саморегуляции, планирования, программирования, оценивания результатов, стремления понравиться, отслеживания произведенного впечатления и альтероцентрической направленности личности в общении соответственно на 28 % (U эмп = 685,5; p = 0,0085), на 35 % (U эмп = 588,0; p = 0,0006), на 44 % (U эмп = 460,5; p < 0,0001), на 28 % (U эмп = 681,5; p = 0,0077), на 39 % (U эмп = 538,5; p < 0,0001), на 34 % (U эмп = 600,5; p < 0,0001) и на 26 % (U эмп = 715,5; p = 0,0168).

■ респонденты с выраженной рефлексией ч респонденты с невыраженной рефлексией

Рис. Статистически различающиеся средние ранги выраженности рефлексии (n = 91) Fig. Significant mean ranks indicating severity of reflection (n = 91)

Расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирмена позволил выявить между переменными значимые корреляционные связи (p < 0,001) (см. таблицу).

В ходе анализа полученных результатов (см. таблицу) обнаружены умеренная прямая корреляционная связь между рефлексивностью и диалогической направленностью в общении (r = 0,59; p ≤ 0,001), средние прямые корреляционные связи между рефлексивностью и стремлением к принятию (r = 0,43; p ≤ 0,0001), рефлексивностью и самопродви-жением (r = 0,34; p ≤ 0,001), а также умеренная обратная корреляционная связь между рефлексивностью и вариативностью поведения (r = –0,39; p ≤ 0,001). Полученные корреляционные взаимосвязи указывают: чем выше у испытуемых способность к рефлексивности, тем чаще в коммуникативном процессе они применяют диалог и стараются быть принятыми коммуникантами. Предпочитают использовать стратегию «самопродвижение» и не меняют самопрезентационное поведение в зависимости от ситуации, основывая свои действия на персональной диспозиции.

Для оценки влияния рефлексии на индивидуально-психологические особенности и поведенческие стратегии применили непараметрический аналог дисперсионного анализа – Н-критерия Крускала – Уоллиса. В качестве независимых переменных использовали индивидуально-психологические особенности (уверенность в себе, социальную смелость, инициативность в социальных контактах, компоненты саморегуляции, направленности в общении и мотивы аффилиации). В качестве зависимой переменной – рефлексию.

Анализ направленности линий тренда и величины вероятности нулевых гипотез позволяют сделать следующее заключение.

В результате установлено, что показатель рефлексии уменьшает уверенность в себе (p < 0,05), социальную смелость (p < 0,05), инициативность в социальных контактах (p < 0,001), самостоятельность (p < 0,05), решительность (p < 0,01). Показатель рефлексии повышает общий уровень саморегуляции (p < 0,05), планирование (p < 0,001), программирование (p < 0,001), оценивание результатов (p < 0,05), стремление понравиться (p < 0,001), отслеживание произведенного впечатления (p < 0,001).

Обсуждение

Обобщая результаты проведенного эмпирического исследования, можно выделить следующее.

Студенты, обладающие высокой рефлексивностью, характеризуются нерешительностью, зажатостью, неуверенностью в себе, безынициативностью в межличностном общении. Им свойственно анализировать собственное поведение, демонстрируемое в процессе общения, и полученный/достигнутый результат. У них развиты регуляторные компетенции в планировании целей и оценивании результатов для предстоящей ситуации взаимодействия. Они социотропны, поэтому в качестве поведенческих стратегий предпочитают инграциацию и отслеживание произведенного впечатления, что выражается в готовности оказать помощь, проявлении учтивости, произношении приятных слов и комплиментов, а также наблюдении за вербальными и

Таблица

Table

Результаты корреляционного анализа (n = 91)

Results of correlation analysis (n = 91)

|

Показатель Parameter |

Значение, r r value |

Показатели взаимосвязей Indicators of relationships |

р–уровень р–value |

|

Рефлексивность Reflexivity |

0,59 |

Диалогическая НЛО Dialogic OPC |

< 0,001 |

|

0,43 |

Стремление к принятию Strive for acceptance |

< 0,0001 |

|

|

–0,39 |

Вариативность поведения Variability of behavior |

< 0,001 |

|

|

0,34 |

Самопродвижение Self-promotion |

< 0,001 |

Примечание: диалогическая НЛО – диалогическая направленность личности в общении. Note: dialogic OPC – dialogic orientation of personality in communication.

невербальными проявлениями собеседника и в целом контролировании коммуникативного процесса. У таких респондентов достаточно собственных ресурсов для сосредоточения на личности партнера, о чем свидетельствует ведущая альтероцентрическая направленность в общении. Им свойственно добровольно акцентировать внимание на потребностях и состояниях собеседника, оказывать разного рода поддержку, сочувствие, не ожидая ничего взамен.

Студенты с низкой рефлексивностью обладают решительностью, ассертивностью, в межличностных контактах проявляют активность, инициативность и смелость. В то же время у них не сформирована регуляторная компетентность оценивания результатов собственного поведения и планирования целей. Они не способны адаптироваться к новым условиям и менять стиль поведения в зависимости от обстоятельств. Они эгоцентричны, поэтому не вникают в суть проблем своего партнера по общению, не пытаются соответствовать его ожиданиям, чтобы понравиться, и не отслеживают произведенное впечатление. Напротив, они демонстрируют право иметь собственную позицию и открыто выражают свое мнение. Аналогичные результаты описаны М. Снайдером, где отмечено, что лица с низким уровнем рефлексии (самомони-торинга) выстраивают коммуникационный процесс на основе собственных интересов и убеждений, что не предполагает отслеживания произведенного впечатления и демонстрации гибкого и вариативного поведения [30].

Согласно представленным выше данным, описывающим взаимосвязи исследуемых параметров, выявлено следующее. Студенты, способные активно заниматься рефлексивной деятельностью (размышлять, анализировать, оценивать собственные действия и принятые решения, задумываться о причинах неэффективного взаимодействия с окружающими), в межличностных контактах стремятся к установлению положительных, доверительных и эмоционально значимых отношений. С этой целью в коммуникативных ситуациях в качестве основного механизма общения они используют диалог, демонстрируют свои способности, компетентность, экстраполируют предыдущий опыт на будущие аналогичные ситуации, не стремятся модифицировать собственное поведение, а действуют, как правило, привычным способом.

Установлено, что наличие рефлексивности у студентов не всегда способствует совершенствованию деятельности, что может снижать уверенность и доверие к себе, инициативу во взаимодействиях, смелость, автономность, то есть независимость от обстоятельств и других людей. Следует отметить, что наличие высокого уровня развития рефлексии влияет на некоторые личностные особенности, которые, несомненно, играют ведущую роль в ситуациях взаимодействия, в том числе и самопредъявлении. А именно, избыточная рефлексивность делает студента менее уверенным в социальных контактах, уменьшает социальную смелость, самостоятельность и решительность. Вместе с тем, она способна повышать уровень саморегуляции, положительно влиять на саморегуляционные процессы (планирование деятельности и оценивание достигнутых результатов), а также на такие важные поведенческие стратегии само-предъявления, как отслеживание произведенного впечатления и стремление понравиться. При этом в процессе позитивной направленности самоанализа и анализа внешних факторов умеренная рефлексивность также может способствовать желанию человека быть принятым коммуникантами, понравиться им, что в ходе коммуникативных действий сопровождается наблюдением, поддержанием и контролированием впечатления, произведенного на других. Иначе говоря, в основе такого поведения лежат стратегии «инграциация» (стремление понравиться) и «отслеживание произведенного впечатления», что приводит к достижению наиболее высоких результатов в процессе самопредъявления в образовательной среде вуза.

Заключение

На основе проверки выдвинутых гипотез выделены особенности самопредъявления у высокорефлексивных и низкорефлексивных студентов и сделаны следующие выводы.

Выявлено, что студенты с высокой выраженной рефлексивностью в социальных контактах социотропны, альтероцентричны, нерешительны и закомплексованы. Им свойственно анализировать как свои действия, так и причины поступков других людей, понимая скрытый смысл их мотивов, намерений и чувств. Они заранее планируют сценарий коммуникативной деятельности и подбирают несколько вариантов поведения. Предпочи- таемые стратегии – инграциация и отслеживание произведенного впечатления. Студенты с низкой выраженностью рефлексивности в социальных взаимодействиях ассертивны, эгоцентричны, импульсивны, решительны и инициативны. В незнакомой обстановке, как и в обыденной, они ведут себя непринужденно и естественно. Им не свойственно задумываться о том, какое впечатление они производят на окружающих людей, и, как правило, придерживаются привычных стратегий поведения.

Обнаружено, что способность студентов анализировать собственный опыт коммуникативной деятельности в межличностных отношениях взаимосвязана с диалогичностью, стремлением к принятию, самопродвижению и предпочтению инвариантных поведенческих стратегий.

Доказано, что высокая рефлексивность уменьшает самостоятельность, решительность, уверенность в себе, инициативность и социальную смелость. При этом увеличивает стремление понравиться и отслеживание произведенного впечатления, а также повышает общий уровень саморегуляции, стремление к оцениванию результатов, планированию и программированию речевых высказываний, действий и поступков.

Таким образом, благодаря такому качеству личности, как рефлексивность, в процессе самопредъявления происходит мобилизация интеллектуальных и личностных ресурсов, которые стимулируют самопрезентующего субъекта к изобретательности новых форм поведения и модусам самопрезентации. Результаты исследования подтвердили, что умеренная степень рефлексивности способствует продуктивному самопредъявлению, поскольку каждый этап этого процесса сопровождается оцениванием достигнутых / не достигнутых результатов в значимой ситуации взаимодействия.

Перспективы направления связаны с исследованием групповой рефлексивности студентов с точки зрения индивидуальных, гендерных и кросскультурных различий само-предъявления в различных видах деятельности и ситуациях взаимодействия, используя опыт других как инструмент для роста и развития, гарантирующего в будущем конструктивную и эффективную коммуникацию.

Список литературы Рефлексивность как условие самопредъявления личности в межличностных отношениях

- Годунов М.В., Комерова Н.Е. Рефлексия как предиктор отношения к временной перспективе // Инновационная наука: Психология. Педагогика. Дефектология. 2023. № 6 (4). С. 64–72. DOI: 10.23947/2658-7165-2023-6-4-64-72.

- Медведева И.А., Осин Р.В. Рефлексивность и ее исследование у психологов-консультантов // Мир педагогики и психологии. 2023. № 05 (82). С. 294–300.

- Аникина В.Г., Лагутин А.В. Рефлексивный аспект восприятия и самовосприятия субъектов в конфликтном взаимодействии // Экспериментальная психология. 2024. Т. 17, № 1. С. 131–148. DOI: 10.17759/exppsy.2024170109.

- The role of shared representations in social perception and empathy: An fMRI study / E.J. Lawrence, P. Shaw, V.P. Giampietro et al. // NeuroImage. 2006. № 29. P. 1173–1184. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2005.09.001.

- Шукшина Л.В., Когай И.А. Исследование эскапизма и рефлексии у современных студентов // Современное педагогическое образование. 2022. № 9. С. 23–26.

- Васильева С.В., Цветова А.А. Предпочитаемые тактики самопрезентации и статус в группе у студентов // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Вып. 4. С. 687–693. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2021-4-88.

- Leary M.R. Self-presentation: Impression Management аnd Interpersonal Behavior. N.p.: Taylor and Francis. 2019. 264 p.

- Mead G.H. Mind, Self, and Society (the definitive edition). Chicago, Univ. of Chicago. 2015. 536 p. DOI: 10.7208/chicago/ 9780226112879.001.0001.

- Nichols A.L. Self-Presentation theory. Impression management. the wiley encyclopedia of personality and individual differences. Vol. 1: Models and Theories / Ed. B.J. Carducci et al. 2020. P. 397–400. DOI: 10.1002/9781119547143.ch66.

- Pontari B.A., Glenn E.J. Engaging in less protective self-presentation: the effects of a friends presence on the socially anxious // Basic and Applied Social Psychology. 2012. Vol. 34, iss. 6. P. 516–526. DOI: 10.1080/01973533.2012.728112.

- Ахмадеева Е.В., Дмитриева Л.Г. Модель самопредъявления в межличностных отношениях // Российский психологический журнал. 2023. Т. 20, № 4. С. 199–216. DOI: 10.21702/rpj.2023.4.12.

- Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2015. № 3. С. 22–39.

- Шигабетдинова Г.М. Феномен рефлексии: границы понятия // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2 (1). С. 415–422.

- Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: ИП РАН, 2004. 450 с.

- Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 680 c.

- Капитонова Л.В. Обзор современных российских исследований, посвященных рефлексии и рефлексивности // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 70-5. С. 112–118.

- Чалдини Р. Психология влияния. М.: Бомбора, 2022. 528 с.

- Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 334 с.

- Acic I., Taylor L.D. Effects of self-objectification on viewers narrative engagement // Psychology of Popular Media. 2023. Vol. 12(4). DOI: 10.1037/ppm0000418.

- Gangestad S.W., Snyder M. Self-monitoring: Appraisal and reappraisal // Psychological Bulletin. 2000. Vol. 126, iss. 4. P. 530–555. DOI: 10.1037/0033-2909.126.4.530.

- Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Институт психологии РАН, 2022. 421 с.

- Пикулева О.А. Психология самопрезентации личности. М.: ИНФА-М, 2023. 320 с.

- Прохоров А.О. Влияние рефлексии на операциональные средства саморегуляции психических состояний студентов // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 5 (45). С. 190–201. DOI: 10.23951/2307-6127-2022-5-190-201.

- Братченко С.Л. Технологии социально-психологических тренингов / под ред. С.А. Беличевой. М.: Ред.-изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 2001. 208 с.

- Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. 2003. № 24(5). С. 45–57.

- Моросанова В.И., Коноз Е.М. Стилевая саморегуляции поведения человека // Вопросы психологии. 2002. № 2. С. 118–127.

- Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. 488 с.

- Ромек В.Г. Тест уверенности в себе // Психологическая диагностика. 2008. № 1. С. 59–82.

- Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. 192 с.

- Snyder M., De Bono K.G. Appeals to image & claims about quality: understanding the psychology of advertising // Journal of personality and social. 1985. № 49. P. 586–597. DOI: 10.1037/0022-3514.49.3.586.