Региональное сейсмическое районирование Тимано-Печорской плиты и сопредельных территорий

Автор: Дружинин В.С., Мартышко П.С., Удоратин В.В., Осипов В.Ю., Начапкин Н.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

Составлены новые схемы сейсмотектоники и регионального сейсморайонирования Тимано-Печорской плиты и сопредельных территорий, которые в отличие от существующих схем учитывают новую информацию об объемной разломно-блоковой модели верхней части литосферы и схему тектонического районирования кристаллической коры. Для районов с небольшой сейсмичностью и сложным тектоническим строением предложено выделять прежде всего сейсмоопасные узлы и - по аналогии с тектонической обстановкой - потенциально сейсмоопасные участки.

Тимано-печорская плита, глубинное строение, региональное сейсмическое районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149129135

IDR: 149129135

Текст научной статьи Региональное сейсмическое районирование Тимано-Печорской плиты и сопредельных территорий

Тимано-Печорская плита (ТПП) принадлежит к районам с умеренной сейсмичностью, сопоставимым с Уральским складчатым поясом. На карте общего сейсмического районирования 1997 (ОСР-97) ТПП представлена доменами* — областями с одинаковой балльностью, соответствующими структурно-тектоническим подразделениям геологических структур. Балльность определяется по наличию в выделенном домене хотя бы нескольких землетрясений (исторические сведения, инструментальные наблюдения). Домены, участвующие в построении карты сейсмического районирования, приходятся на разные структурные подразделения. Такой подход к общему и региональному прогнозированию для древних платформ и плит не совсем эффективен. Он нуждается в существенной корректировке, которая учитывает прежде всего объёмную информацию о глубинном строении земной коры, так как сейсмическое событие происходит на платформах, преимущественно на глубинах от 5 до 20 км и приурочивается к особо активным участкам разломно-блоковой геологической среды [8]. Региональное сейсмотектоническое районирование таких сложных структур, как ТПП, должно обязательно учитывать разломноблоковые модели кристаллической коры. Комплексный анализ глубин- ного строения, разломной тектоники, неотектоники, новейших тектонических движений способствовал созданию схемы сейсмического районирования Республики Коми и прилегающих территорий [5, 12].

Появление новой сейсмической информации в виде объёмной геолого-геофизической модели земной коры и новых схем тектонического районирования позволило по-иному подойти к проблеме регионального сейсморайонирования на примере ТПП [2, 3, 4, 7].

Методика и результаты исследований

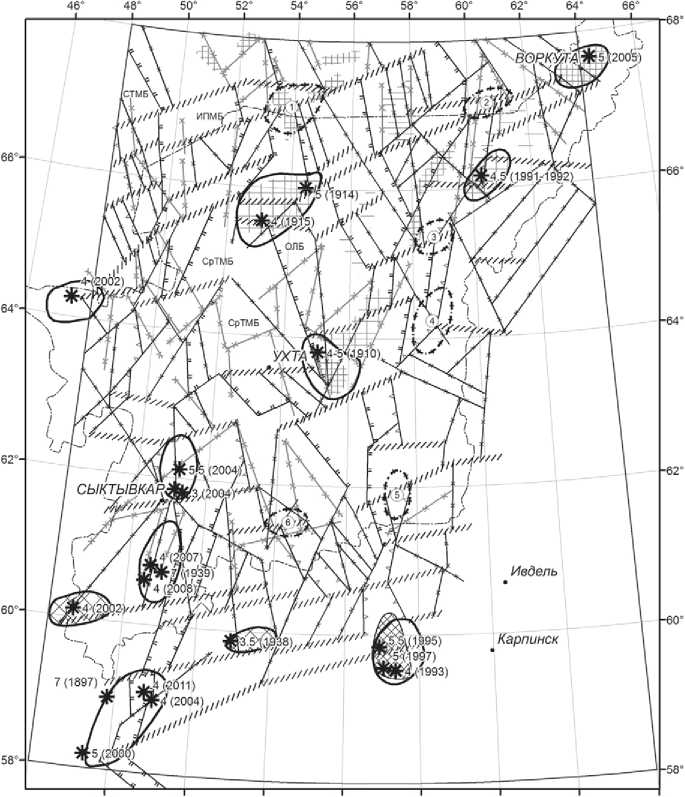

Для решения поставленной задачи использовались составленные схемы тектонического районирования кристаллической коры и докембрия [3, 4, 13], разломной тектоники [1, 6, 10], а также были проанализированы материалы по неотектонике и современной динамике [9]. На основе этой информации составлена схематическая сейсмотектоническая карта для территории с координатами 58— 68 ° с. ш, 48—64 ° в. д. на севере и 48— 60 ° на юге (рис. 1). Итоговая схема соответствует разломно-блоковой модели геологической среды с наличием глубинных разломов разных направлений и широтных дислокаций.

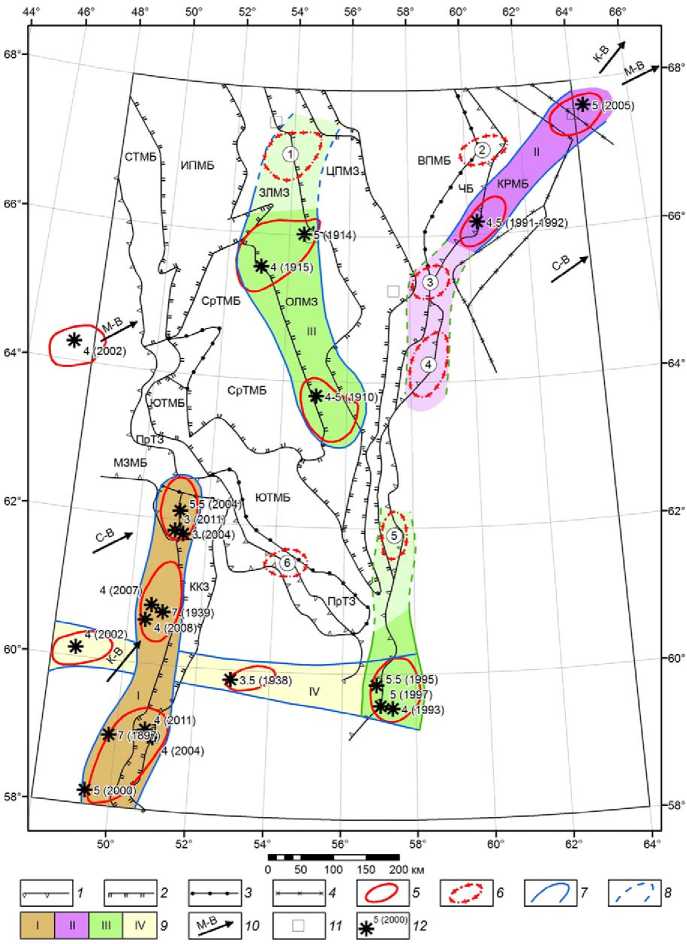

На составленной схеме сейсморайонирования выделяются сейсмогенные узлы (СГУ), которые соответствуют эпицентрам одного-двух землетрясений, расположенных на участках пересечения глубинных разломов разных направлений (рис. 2). Несколько таких СГУ, приходящихся на одно структурно-тектоническое подразделение, образуют группу, а их приуроченность к регионально выдержанной разломной дислокации верхней части литосферы — сейсмогенную зону. Такой подход к выделению сейсмогенных зон носит вероятностный характер и нуждается в дополнительных исследованиях. Более важным элементом регионального сейсморайонирования является выделение потенциально сей-смоопасных участков (ПСОУ), которые, сохраняя подобие в тектоническом плане с известными сейсмогенными объектами геологической среды, пока не имеют прямых проявлений сейсмичности (это особенно относится к северной части ТПП). Для выделения ПСОУ необходима организация региональной сейсмической сети, анализ палеосейсмотектоники и исторических материалов.

50" 52" 54" 56" 58" 60" 62" 64"

Рис. 1. Схема сейсмотектоники Тимано-Печорского геоблока (ТПГБ): 1—4 — схема тектонического районирования кристаллической коры: 1 — контуры структур I порядка, 2 — контуры мегаблоков, 3 — предполагаемые глубинные разломы, 4 — субширотные дислокации; 5—9 — структурные элементы новейшей тектоники: 5 — локальные поднятия: выразительные по амплитуде (а), менее выразительные (б); 6 — отрицательные структуры: выразительные по амплитуде (а), менее выразительные (б); 7 — поднятия по нижнепермским отложениям; 8 — поднятия по консолидированному фундаменту; 9 — предполагаемые нарушения; 10—12 — сейсмичность и региональное сейсморайонирование: 10 — местоположение очагов землетрясений, балльность (год) землетрясений, 11 — сейсмогенные узлы с установленной сейсмичностью, 12 — предполагаемые сейсмоопасные узлы (ПСОУ) и их номер;

13 — административная граница Республики Коми

Схема региональной сейсмотектоники Тимано-Печорской плиты и расположенной южнее северной части Волго-Уральского геоблока демонстрирует следующее.

-

1. По материалам выполненного анализа установлена отнесённость известных землетрясений к локальным неотектоническим поднятиям. При отсутствии такой информации — к локальным поднятиям по нижнепермским отложениям и по консолидированному докембрийскому фундаменту. Эти структуры показаны на

-

2. Сейсмогенные узлы, представленные одним или несколькими землетрясениями, можно объединить по

5j(2005)

СТМБ

ВПМБ

ИПМБ

/ЦПМЗ,

КРМ6,

злмз

-66

199 1/992)

"(4914)

СрТМБ

.ОЛМЗ

СрТМБ

)ТМБ

МЗМБ

ККЗ

4 (2007,)

'442002;

•3.5 (1.938)

■5(2000)

5.5(1995) 5 (1997) ^^((эдЗ)

^оЦ ЮТМБ 42011/ X к

64-

62°-

60°-

О 50 100

150 200 км

^ (2000)

Рис. 2. Макет регионального сейсморайонирования ТПГБ и его южного обрамления: 1 — контуры структур I порядка; 2 — контуры мегаблоков и мегазон: Северо-Тиман-ский (СТМБ), Средне-Тиманский (СрТМБ), Южно-Тиманский (ЮТМБ), Ижма-Печорский (ИПМБ), Западно-Печорская мегазона (ЗПМЗ), Предтиманская зона (ПрТЗ), Центрально-Печорская мегазона (ЦПМЗ), Омра-Лузская мегазона (ОЛМЗ), Кировско-Кажимская зона (ККЗ), Восточно-Печорский (ВПМБ), Косью-Роговский (КРМБ), Чернышевский блок (ЧБ), Мезенский (МЗМБ); 3 — Предтиманская пограничная структура; 4 — предполагаемые глубинные разломы; 5 — сейсмогенные узлы; 6 — предполагаемые сейсмогенные узлы и их номера; 7 — вероятное положение сейсмогенных зон с доказанной сейсмичностью; 8 — возможное продолжение сейсмогенных зон; 9 — сейсмогенные зоны: I и II класса, выделенные уверенно; III и IV класса, выделенные менее уверенно; 10 — направления сейсмогенных зон: Мезенско-Воркутинское (М-В), Кажимско-Воркутинское (К-В), Сыктывкарско-Воркутинское (С-В); 11 — предполагаемые пункты сейсмогеологической сети; 12 — местоположение очагов землетрясений, балльность (год) землетрясений

-

3. В пределах выделенных сейсмогенных зон по аналогии с тектонической обстановкой показаны предполагаемые сейсмоопасные узлы (ПСОУ), где в будущем возможны сейсмические события, интенсивность которых определяется современной динамикой развития (рис. 1,2). Это участок 1, расположенный в 100 км южнее г. Нарьян-Мара, приуроченный к локальному тектоническому поднятию. Второй предполагаемый узел, находящийся в 100 км севернее Интинского землетрясения, расположен также в пределах локального неотектонического поднятия Чернышевской положительной структуры Восточно-Печорской мегазоны. Третий потенциально сейс-моопасный узел оконтурен в районе г. Красновишерска на границе Тимано-Печорской плиты и Уральской складчатой системы (УСС).

схеме различными знаками. В пределах отрицательных структур сейсмических событий не отмечено. Обнаруженный структурный критерий сейсмичности нуждается в тщательном анализе более обширной геологической информации. Необходимо также получить более надёжные данные о том, какой из разломов сейсмогенного узла проявляет активность на современном этапе развития.

преобладающему их простиранию в некоторые зоны, учитывая при этом их приуроченность к геологическим структурам одного типа (рис. 2). Прежде всего это группа землетрясений северо-северо-восточной ориентировки (рис. 2, 1), тяготеющая к Ка-жимско-Кировскому авлакогену. На севере она заканчивается в районе г. Сыктывкара, на границе восточной окраины Русской плиты и Тимано-Печорской плиты. Землетрясения зафиксированы в относительно короткий временной промежуток и имеют интенсивность 4—7 баллов по шкале MSK. Организация регулярных наблюдений сейсмостанциями Горного института УрО РАН (г. Пермь) и Института геологии УрО РАН (г. Сыктывкар) позволила получать новую сейсмологическую информацию по данной зоне.

В полосе 60 ° параллели по обе стороны от сейсмогенной зоны I на расстоянии около 100 км зарегистрированы два землетрясения: западное — в пределах Сысольского свода и восточное — в Коми-Пермяцком своде. Они, так же как сейсмические события I зоны, принадлежат к узлам пересечения субширотных и субвертикальных разломов. Не исключено, что оба землетрясения, так же как группа более восточных Соликамских событий, расположены в одной субширотной полосе, но уже в пределах Преду-ральского прогиба в районе Березниковского выступа нижнепермского возраста. Если в качестве основного фактора при сейсморайонировании рассматривать разрывную тектонику, то вышеуказанные землетрясения следует отнести к одной сейсмогенной зоне — сейсмолинеаменту IV, невзирая на то, что находятся они в разных структурах первого порядка.

По восточной части Печорской рифтовой структуры намечается II сейсмогенная зона северо-западного направления в интервале между Ухтой и Воркутой (рис. 2). Указанное направление согласуется со схемой тектонического районирования кристаллической коры, существующими тектоническими схемами и данными космодешифрирования. Однако южный сейсмогенный узел, соответствующий землетрясению в районе восточнее г. Ухты, приходится на прибортовую часть Средне-Тиманского мегаблока (Омра-Лузская структура), что предполагает её объединение в структурно-тектоническом отношении с расположенным к северо-западу Ижем-ским узлом, в пределах которого зарегистрировано два землетрясения интенсивностью 4—5 баллов по шкале MSK (сейсмогенная зона III). Таким образом, Ухтинский узел попадает на район сочленения сейсмотектонических зон северо-северо-западного и северо-восточного направлений. Интересно также отметить, что Ижем-ское и Интинское землетрясения, находясь в разных сейсмогенных структурах, попадают в один субширотный коридор.

На макете регионального сейсморайонирования (рис. 2) можно увидеть ещё три варианта объединения сейсмогенных районов (узлов) в сейсмогенные зоны, если не принимать во внимание структурный фактор, а ориентироваться на существование региональных дислокаций северо-восточных, восточных-северо-восточ-ных направлений. Это Кажимско-Воркутинская полоса (рис. 2, обозначена К-В), Мезенско-Воркутинская (М—В), Сыктывкарско - Вуктыльская (С-В).

Приведённых примеров достаточно для заключения, что существующая технология общего, в частности регионального сейсморайонирования, применительно к платформенным регионам нуждается в корректировке с учётом глубинной тектонической ситуации. Она должна быть направлена на выделение сейсмогенных узлов (СГУ) как участков пересечения разломов разных направлений, один из которых проявляет, по-види-мому, активность на современном этапе развития.

Четвёртый и пятый ПСОУ расположены также в пограничной зоне ТПП и УСС, между сейсмогенной зоной II на севере и Березниковским узлом сейсмических событий на юге, совпадая с особыми в тектоническом отношении участками пограничной структуры (рис. 2).

Сравнивая составленный макет сейсморайонирования с прежними схемами, отметим следующее:

-

• балльность сейсмических событий указана раздельно для каждого СГУ;

-

• центральная сейсмогенная зона (СГЗ) ТПП на юге ограничена на широте н. п. Ухта — Троицко-Печорск, а на севере предполагается её продолжение в направлении н.п. Нарьян-Мар;

-

• особое внимание уделено пограничной структуре между ТПП и УСС, которой соответствует северо-восточное звено II зоны и субмеридиональное звено между н.п. Печора — Березняки, в пределах которого намечены три потенциально опасных сейсмогенных узла.

Выводы:

-

• Узлы землетрясений приурочены к палеоактивным структурам Печорской рифтовой системы, Кажим-ско-Кировскому авлакогену и пограничной зоне между ТПП и УСС.

-

• При выделении доменов (основной элемент общего сейсмического районирования) для геологической среды, представленной объёмной разломно-блоковой моделью, и наличии пространственно разобщённой картины сейсмичности возможны различные варианты их положения.

-

• Приуроченность сейсмических событий преимущественно к узлам пересечения глубинных разломов не позволяет без дополнительного анализа распространять значения балльности на основную часть домена.

-

• Установлены структурный и тектонический критерии эпицентров землетрясений, которые могут быть использованы при выделении потенциально сейсмоопасных узлов и должны быть частью регионального сейсморайонирования таких сложных в тектоническом отношении структур, как ТПП.

-

• Схема регионального сейсмо -районирования составлена на основе сейсмотектонической карты, учитывающей разломно-блоковую модель геологической среды, сведения по неотектонике и элементы космодешифрирования, и отличается от существующих схем, в частности, тем, что подчёркивает возможное наличие сложной сейсмотектонической обстановки в северных широтах ТПП.

Работа выполнена при поддержке проектов № 12-И-5-2067 и № 12-У-5-1029 программы фундаментальных исследований РАН.

Список литературы Региональное сейсмическое районирование Тимано-Печорской плиты и сопредельных территорий

- Башилов В. И. Регматическая система разломов и ее влияние на структуру и нефтегазоносность Тимано-Печорского бассейна//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и перспективы. Сыктывкар, 1999. Т. III. С. 19-20.

- Дружинин В. С., Мартышко П. С., Начапкин Н. И., Осипов В. Ю. Схема тектонического районирования Уральского региона на основе геолого-геофизической информации о строении верхней части литосферы//Отечественная геология. 2013. № 1. С. 43-58.

- Дружинин В. С., Мартышко П. С., Начапкин Н. И., Осипов В. Ю., Удоратин В. В. Модель докембрия Тимано-Печорского геоблока//Вестник Института Коми НЦ УрО РАН. 2013. № 9. С. 3-8.

- Дружинин В. С., Мартышко П. С., Начапкин Н. И., Осипов В. Ю. Строение верхней части литосферы и нефтегазоносность недр Уральского региона: Монография. Екатеринбург: ИГФ УрО РАН, 2014. 226 с.

- Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы/Н. В. Шаров, А. А. Маловичко, Ю. К. Щукин, В. В. Удоратин и др. В 2 кн. Петрозаводск, 2007. 477 с.