Региональные особенности традиционной одежды украинцев и белорусов на юге Дальнего Востока в конце XIX - начале XX века

Автор: Стрельцова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию этнорегиональной специфики народного костюма, бытовавшего у белорусских и украинских переселенцев в Приморье на рубеже XIX-XX вв. Источниковой базой послужили музейные экспонаты Приморского объединенного музея им. В.К. Арсеньева, а также архивные и полевые материалы Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Привлечение работ сибирских исследователей по традиционной одежде позволило проследить аналогии в процессах трансформации народного костюма переселенцев на территориях вторичного освоения. В статье описываются и анализируются предметы мужской и женской одежды в соответствии с их типологией: нательная одежда - рубахи, поясная женская - плахты, юбки-спидницы, юбки с лифом (саян), фартуки, поясная мужская - штаны-порты, нагрудная женская - безрукавки-кирсетки, верхняя - свитки, юпки, пояса, мужские и женские головные уборы, обувь - лапти, ичиги. По материалу, крою, технологическим приемам, орнаментации определяется региональная специфика традиционного костюма, обусловленная этническим составом переселенцев (уроженцы Черниговской, Полтавской, Киевской, Могилевской, Гродненской, Минской губ.). Рассматриваются особенности бытования и развития традиционных костюмов в процессе адаптации как к новым природно-климатическим условиям (например, отказ от изготовления свиток ввиду плохой акклиматизации овец), так и к социально-экономическим и этнокультурным трансформациям, которые вызвали комплексные изменения в технологиях изготовления, оформления и способах ношения, а также последующее вытеснение их одеждой городского типа.

Приморье, украинцы, белорусы, этнографические коллекции, традиционный костюм, музей

Короткий адрес: https://sciup.org/145145978

IDR: 145145978 | УДК: 391 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.140-148

Текст научной статьи Региональные особенности традиционной одежды украинцев и белорусов на юге Дальнего Востока в конце XIX - начале XX века

Исследование региональных особенностей народнобытовой культуры в районах позднего заселения затрагивает широкий спектр проблем, связанных с различными аспектами бытования этнических традиций, степенью их статичности и динамичности. Особый интерес вызывает проблема регионального своеобразия одежды украинцев и белорусов в регионах вторичного освоения, в частности, на юге Дальнего Востока. Изучением регионального компонента в одежде украинцев и белорусов Сибири занимались такие исследователи, как Е.Ф. Фурсова [2004, 2011], Т.М. Назарцева [2005], М.А. Жигунова [2005]. На этнографических материалах Дальневосточного региона, в частности Приморья, указанная тема рассматривалась нечасто. Ценные данные, полученные в ходе исследования одежды украинцев и белорусов Приморья, содержат монографии и полевые записи Ю.В. Аргудяевой [1993, 1997; Ар-гудяева, Сем, 1971]. Интересные сведения о рубахах восточно-славянских переселенцев Хабаровского края приводятся в каталоге Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова [Рубахи славян-переселенцев…, 2007]. На материалах этнографических коллекций Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева (далее – ПГОМ) изучались региональные особенности традиционных рубах, без-рукавок-кирсеток и поясов украинских и белорусских переселенцев [Стрельцова, 2012, 2014а, б]. Однако комплексное исследование региональной специфики одежды украинцев и белорусов юга Дальнего Востока не предпринималось. Данная тема представляется актуальной для понимания региональных особенностей изготовления, бытования и развития одежды украинских и белорусских переселенцев в Приморье на рубеже ХIХ–ХХ вв. Термины для обозначения одежды, ее составляющих, а также способов отделки, которые мы используем, соответствуют общепринятой в научной литературе терминологии. В отдельных описаниях приводятся местные названия одежды, записанные со слов информантов, что оговаривается в каждом конкретном случае.

Трансформации традиционного костюма украинцев и белорусов в Приморье

Формирование украинского и белорусского населения Приморья происходило в процессе аграрной колонизации российского Дальнего Востока в конце XIX – начале XX в. Особенности переселенческого движения на юге региона обусловили преобладание здесь выходцев из Левобережной Украины, среди которых уроженцы Черниговской губ. составляли 40 %, Киевской – 26, Полтавской – 22 % [Аргудяева, 1993, с. 32].

Белорусские переселенцы прибывали компактными группами в основном из Могилевской, Гродненской, Минской губ., а также из северо-западных уездов (Стародубский, Новозыбковский, Суражский, Мглин-ский) Черниговской губ. В процессе освоения новых территорий неизбежно происходило взаимопроникновение этнических традиций, что в конечном итоге привело к аккультурации переселенцев. Вместе с тем оторванность от родных мест и компактность расселения украинцев и белорусов способствовали своеобразной консервации локальных традиций их народно-бытовой культуры, одним из компонентов которой являются комплексы одежды. В Приморье получил распространение комплекс одежды, характерный для населения Центральной и Восточной Украины. В состав комплекса женской одежды входили вышитая рубаха, плахта или юбка-спидница, безрукавка-кир-сетка и фартук. Белорусский женский костюм представлял собой комплекс одежды, распространенный главным образом на Могилевщине, а также в северных уездах Черниговской губ. Он состоял из вышитой рубахи, юбки (спадница, андарака) или юбки с лифом (саян) и фартука. Мужской комплекс одежды, характерный для украинцев и белорусов, отличался универсальностью и включал рубаху из домотканого или фабричного полотна и штаны (порты). Традиционные комплексы мужской и женской одежды дополнялись поясами, головными уборами, обувью.

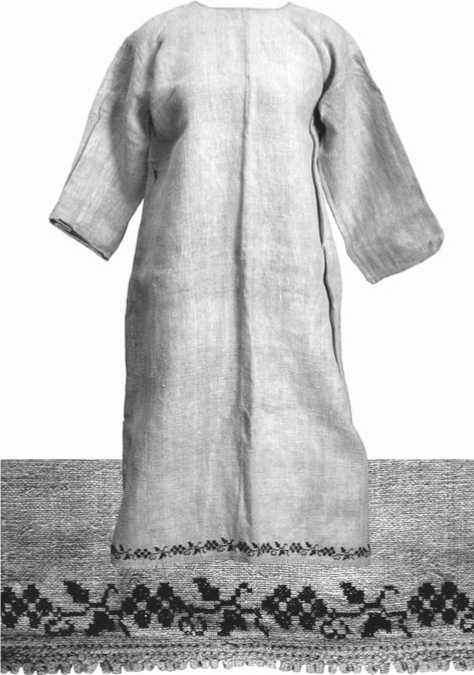

Основу женского костюма украинцев и белорусов на рубеже XIX–XX вв. составляла рубаха («сорочка»). Рубахи, распространенные в Приморье, шились как из домотканого льняного или конопляного полотна, так и из фабричной хлопчатобумажной ткани. В качестве сырья для изготовления домотканого холста переселенцы использовали, как правило, коноплю, поскольку лен давал плохие урожаи [Аргудяева, Сем, 1971]. В Приморье носили рубахи в основном с прямыми поликами – прямоугольными вставками, пришитыми по утку, которые соединяли стан и рукав, создавая дополнительный объем, необходимый для свободы движения [Зеленин, 1991, с. 231]. Ворот и манжеты таких рубах собирались в густые мелкие сборки, что придавало изделию пышность и нарядность. Место соединения полика и верха рукава часто также оформлялось сборкой. Этнографические коллекции свидетельствуют о том, что в Приморье встречался также архаичный туникообразный крой. Примером может служить рубаха черниговской переселенки из фондов ПГОМ (МПК 12297 Т4-2885) (рис. 1). Исследователи отмечают, что туникообразная женская рубаха у восточных славян в XIX в. являлась реликтовой формой [Маслова, 1956, с. 605]. Подобный покрой встречался у русских старообрядок в «смертных» рубахах, а также в повседневной одежде уроженок юго-западных губерний Украины [Этно-

Рис. 1 . Рубаха женская. Черниговская губ. Холст, вышивка в технике «крест», декоративный шов «зуб-цевание». По ступила от В.Я. Демченко (1929 г.р.) из с. Архиповка Чугуевского р-на Приморского края. МПК 12297-1 Т4-2885.

графия восточных славян…, 1987, с. 267]. В Приморье зафиксированы также рубахи с цельнокроеными рукавами, характерные для Среднего Поднепровья (МПК 8727-10 Т 1-179) [Украинцы, 2000, с. 212]. В первой трети XX в. с распространением тканей фабричного производства о собую популярность приобрели залакотніцы – рубахи с короткими (чуть ниже локтя) рукавами на кулиске с колоколообразной оборкой (МПК 10278-3 Т1-534; 9144-5 Т1-171). Иногда их шили и на кокетке [Лобачевская, 2009, с. 36].

По типу кроя женские рубахи подразделялись на цельнокроеные (МПК 17257-1 Т-6237; 3409 Т1-588) и составные, т.е. сшитые из двух горизонтально расположенных частей – стана и подставы (МПК 9110-1 Т1-602; 10126-1 Т1-558). Верхнюю часть рубахи обычно выкраивали из тонкого отбеленного полотна, а подставу – из более грубого холста. С распространением фабричной хлопчатобумажной ткани такие ее виды, как перкаль, коленкор использовали для стана рубахи, а домотканину – для подставы. Из цельного полотна изготавливались свадебные рубашки невесты, а также рубахи, которые принято было носить в комплекте с распашной поясной одеждой – плахтой. В этом случае подол рубахи, открытый для всеобщего обозрения, обильно украшали вышивкой, ажурными прошвами, мережкой. Следует отметить, что украинцы декорировали подол не только праздничных, но и повседневных рубах [Зеленин, 1991, c. 229].

Важным элементом оформления женских рубах были разнообразные декоративные швы; ими украшали полики, рукава, манжеты, ворот, манишку, подол. Для декорирования рубах как самостоятельно, так и в смешанных комбинациях использовались следующие виды техник: «вырезывание», «выкалывание», гладь, тамбур, вышивка по сетке , болгарский и простой крест, а также разнообразные мережки. Старинные виды швов, такие как «набор» и «роспись» встречались достаточно редко. В качестве декора использовали также краевой, соединительный и другие виды швов, которые служили дополнительным элементом основного орнаментального ряда.

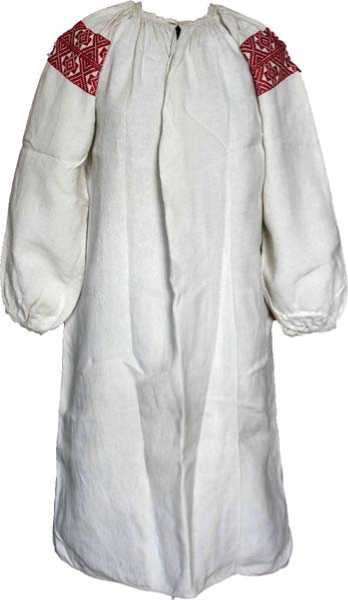

В орнаменте рубах украинских переселенцев наиболее часто встречаются растительно-геометризован-ные мотивы. Белорусские рубахи украшались чаще всего геометрическим орнаментом в виде ромбов, крестов и восьмилепестковых розеток. Основная цветовая гамма декора – красный с вкраплением черного, реже – синего. Для жителей некоторых районов Украины и Белоруссии (преимущественно Черниговской, Полтавской и Гомельской губ.) были характерны рубашки, вышитые белыми льняными или хлопчатобумажными нитями по белому фону холста (вышивка «белым по белому»). Такие рубахи встречались и в Приморье (МПК 9110-1 Т1-602; 17257-1 Т-6237). По традиции они использовались в качестве подвенечной одежды невесты, в праздничном костюме пожилых женщин и как погребальная одежда [Лобачевская, 2009, с. 86] (рис. 2).

Региональные и локальные различия в одежде можно проследить по композиционному строю орнамента. Так, в рубахах переселенок из Черниговской губ. декор в виде горизонтальных бордюров располагался на поликах и дублировался вверху рукава (МПК 12297-2 Т4-2884; 9144-4 Т1-591) (рис. 3). Кроме того, черниговские рубахи имели выраженную линию конструктивно-декоративных швов в верхней части рукава (МПК 8403-7 Т1-590; 10128-1а Т-5368; 11885-4 Т-2619). Примером такого декорирования может служить т.н. черниговская расшивка в виде широкого смереживания с ромбическим орнаментом, типичная для рубах Черниговщины [Украинское народное искусство…, 1961, с. 28]. Для полтавских рубах характерны фестончатые сборки (пухлики) вверху рукава у поликов (МПК 9956-2 Т585; 9110-1 Т1-602; 10283-1 Т1-555; 13781-1 Т6-3781) [Николаева, 1988, с. 172].

Рис. 2 . Рубаха женская. Миргородский у. Полтавской губ. Холст, вышивка в технике «вырезывание». Мережка, декоративный шов «зубцевание». Поступила от В.Я. Усик. МПК 9110-1 Т1-602.

Рис. 3 . Рубаха женская. Черниговская губ. Холст, вышивка в технике «набор». Поступила от П.К. Моисеенко (1898 г.р.) из с. Фроловка Партизанского р-на Приморского края. МПК 9144-4 Т1-591.

Орнамент в виде отдельных цветочных розеток чаще всего заполнял все поле рукава. Манжеты и ворот полтавских рубах, как правило, не орнаментировались. Рубахи выходцев из Киевского Полесья выделялись орнаментацией манишки (пазушка с погруд-ками), а также широких воротников и манжет [Там же, с. 156]. Уроженки Могилевской губ. носили рубахи с характерными орнаментальными бордюрами на стыке полика и верха рукава (МПК 9144-8 Т-587) [Лобачевская, 2009, с. 19].

Мужская традиционная одежда по сравнению с женской была менее разнообразна. Основу мужского традиционного костюма украинцев и белорусов в Приморье составляла рубаха с прямым разрезом – пазухой – спереди [Зеленин, 1991, с. 224]. При изготовлении рубах использовали прямой крой, в верхней части с изнанки для прочности пришивали полотняную подкладку – подоплеку . Рубахи белорусов и украинцев начала XX в. отличаются небольшой длиной, примерно до бедер. Их носили поверх штанов с поясом, а в более позднее время – c ремнем. Праздничные рубахи шили из белой хлопчатобумажной фабричной ткани. По вороту, манжетам и пазухе их украшали вышивкой красными и черными нитками (МПК 9971-1 Т1-226; 10551-3 Т2-1776).

Поясной мужской одеждой украинцев и белорусов были штаны, изготовленные из холщовой ткани домашнего производства. Традиционные штаны с нешироким шагом (рус., бел. порты, портки , укр. портяниці, гачі, ногавиці ), сшитые из домотканой белой, реже – синей пестрядиной ткани, бытовали повсеместно у восточных славян до первой половины ХХ в. [Маслова, 1956, с. 592]. Для местных штанов были типичны сужающиеся книзу штанины, которые соединялись двумя трапециевидными вставками, расширяющими шаг (МПК 12297-3 Т 2886). Белорусские порты имели дополнительную вставку в виде ромба, пришитую острым концом вверх (МПК 929-6 Т 890). Холщевые штаны были распространены в качестве летней одежды; в холодное время года носили суконные штаны.

Среди поясной женской одежды украинских переселенок видное место занимала плахта. Это типичная одежда украинок, которая бытовала преимущественно в Центральной и Восточной Украине до конца XIX – начала ХХ в. Отметим, что в Приморье данный вид одежды не получил широкого распространения. Плахты, привезенные из Украины, использовали только в первые годы после переселения (МПК 10282 Т 3505) (рис. 4). Плахта считалась праздничной одеждой де-

Рис. 4 . Плахта. Черниговская губ. Начало XX в. Шерсть, ручное ткачество. Поступила от А.Г. Терещенко. МПК 10282 Т 3505.

или полосок плиса). Длина изделий варьировалась от 62 до 88 см. В Приморье переселенки из Сураж-ского у. Черниговской губ. вплоть до 1920-х гг. носили юбки из домотканого полотна или сукна домашнего производства, которые красили в синий, зеленый или красный цвет [Там же]. Для окрашивания тканей использовали минеральные и растительные красители. Кора дуба давала бордовый цвет, ольха – желтоватый, а плоды сорного растения под названием «березка» – темно-синий [Фетисова, 2002, с. 40].

Среди переселенок, прибывших в Приморье из Черниговской губ., был также распространен предмет женской одежды, который трансформировался из юбки, – это юбка с пришивным лифом (МПК 10128-2 Т 561) (рис. 5). Такая одежда под названием «саян», как отмечалось, бытовала у белорусов и, вероятно, была заимствована у прибалтийских народов [Маслова, 1956, с. 643]. Данная разновидность юбки получила распространение и на севере Черниговщины, где называлась «спідниця до нагрудника» [Николаева, 1988, с. 167]. Ю.В. Аргудяева, описывая этот вид одежды со слов информантов из с. Многоудобное Шкотовского р-на Приморского края, уроженцев вушек на выданье и замужних женщин. Ее изготавливали из двух полотнищ длиной 1,5–2,0 м, которые сшивали до половины, а концы перекидывали через пояс и укрепляли на талии [Николаева, 1988, с. 46]. Плахты шили из шерстяной ткани с шашечным или клетчатым узором, в который был вписан основной орнамент в виде ромбов или розеток. Соединительный шов на плахте в виде кружков, чередующихся по цвету [Зеленин, 1991, с. 236], помимо конструктивной носил декоративную функцию. Он выполнялся шерстяными нитками (гарусом). В расцветке плахт преобладал, как правило, красный цвет.

Наибольшее распространение в Приморье в начале XX в. получил такой вид поясной одежды, как юбка. Юбка в украинском и белорусском ко стюме имела различные локальные варианты и названия (укр. спiдница, андарак, кабат; бел. спаднiца, анда-рак, саян ) [Зеленин, 1991, с. 239]. В Приморье выходцы из украинских губерний называли юбку спидни-цей . Белорусские переселенцы, например уроженцы с. Петрова Буда Суражского у. Черниговской губ., согласно данным Ю.В. Аргудяевой, носили домотканую юбку-саян [Аргудяева, Сем, 1971]. Термин «саян» в научной литературе чаще применяется для обозначения юбки с пришивным лифом, распространенной у белорусов. По крою традиционные юбки были похожи: несколько полотнищ полностью сшивали между собой, присборивали в верхней части и пришивали к поясу с застежками или завязками. Различия проявлялись в основном в материале (домотканый холст, набойка, шерсть, сатин и т.д.) и отделке (застроченные складки и нашивки из атласных лент

Рис. 5 . Саян. Новгород-Северский р-н Черниговской обл. 1930-е гг. Сатин, атласные ленты. Поступил от М.Ф. Скачек из с. Галенки Октябрьского р-на Приморского края. МПК 10128-2 Т 561.

Суражского у. Черниговской губ., называет его «сарафаном» [Аргудяева, Сем, 1971]. Такое же название приводится и в музейной учетной записи. Однако, как отмечает Г.С. Маслова, «сарафаном эта одежда называлась только у русских» [1956, с. 643].

К поясной женской одежде относится фартук. В украинском костюме фартук трансформировался из запаски – поясной одежды в виде одного или двух узких полотнищ шерстяной ткани с завязками, которую носили с плахтой [Там же, c. 631]. Украинские и белорусские переселенки в Приморье носили фартуки в основном из домотканого полотна или фабричной ткани (перкаль, ситец, коленкор) с юбкой или саяном. В верхней части фартуки присборивались в мелкие складки и притачивались к пояску. В зависимо сти от ширины полотна ткани фартуки выкраивали из одной или двух полок. По длине они традиционно были короче юбки на 15–20 см. Повседневные фартуки изготавливали из темной ткани (домотканые будничные фартуки красили в синий цвет и обшивали по краю полосой ткани красного цвета) [Аргудяева, Сем, 1971]. Праздничные фартуки выступали ярким декоративным элементом костюма. Их шили из домотканой или покупной ткани белого цвета, украшали застроченными складками, вышивкой, кружевом. Декор обычно размещался в нижней части и был выстроен в виде горизонтальных бордюров, которые могли чередоваться с кружевными вставками (МПК 11885-9 Т-2624; 10127-5 Т1-550). Кружевом отделывали и нижнюю часть фартука, а иногда и все его кромки [Там же]. В начале ХХ в. длина фартука уменьшается в соответствии с длиной юбки, при этом соотношение длин почти не меняется (МПК 11885-9 Т-2624; 10127-5 Т1-550) [Лобачевская, 2009, с. 37].

В качестве женской нагрудной одежды переселенки носили безрукавки. Эта одежда была характерна для украинок, хотя встречалась и у белорусок – уроженок северных уездов Черниговской губ., а также районов брянско-гомельского пограничья. В Приморье такие безрукавки называли «кирсетка» (укр. кірсетка ) или «корсет» [Аргудяева, Сем, 1971]. Материалом для их изготовления служила фабричная ткань: тонкое сукно, сатин темного цвета или ситец. Кирсетки шили на подкладке в соответствии с особенностями кроя и декора их украинских аналогов.

Региональные различия проявлялись в покрое, длине и оформлении кирсеток. Так, в полтавском традиционном женском костюме кирсетка была достаточно длинной (до колен и ниже), с завышенной талией, обозначенной сзади (МПК 9110-6 Т-395). Она оформлялась аппликацией и обшивками из черного плиса или другой ткани темного цвета. Черниговская кирсетка была короче полтавской, длиной примерно до середины бедер, с многочисленными швами и сборками на спине (МПК 9120-3 Т234). Для оформ- ления кирсеток уроженки Черниговской губ. использовали декоративную машинную строчку. Типичным элементом черниговских кирсеток был косой карманчик с правой стороны, украшенный аппликацией (МПК 10126-3 Т 559) [Украинское народное искусство…, 1961, с. 28]. В Приморье кирсетки зачастую изготавливали деревенские портные, которые могли обшивать жителей не только своего, но и соседних сел [Аргудяева, 1993, с. 80]. В качестве примера местных образцов можно привести кирсетки из Спасского р-на Приморского края (МПК 10733-1 Т 1733; 9120-1 Т 552, МПК 16250-1 Т 4818), которые объединяют общий крой и отделка (рис. 6). Эти кирсетки, отрезные по линии талии, выполнены из черного сатина на подкладе, имеют карманы, украшены черным плисом и декоративной машинной строчкой.

Верхней одеждой украинцев и белорусов являлись свитки из сваленной овечьей шерсти белого или коричневого цвета. Свитки были отрезные по талии, с двумя-тремя складками ( вусики ) сзади. Однако, по свидетельству информантов, в Приморье свитки шили редко, что отчасти было связано с плохой акклиматизацией овец. Как правило, крестьяне донашивали свитки, привезенные из мест выхода [Аргудяева, Сем, 1971].

В этнографических коллекциях ПГОМ представлены предметы женской верхней одежды под названием «юпка». Следует отметить, что в учетной до-

Рис. 6. Кирсетка. Спасский р-н Приморского края. 1920-е гг. Сатин, плис, декоративная строчка. Поступила от М.А. Крохиной (1910 г.р.) из с. Красный Кут Спасского р-на Приморского края. МПК 10733-1 Т 1733.

кументации музея они указаны как «свитки», однако украинские и белорусские свиты представляют собой верхнюю одежду, сшитую из сукна [Николаева, 1988, с. 168]. Имеющиеся же в ПГОМ изделия выполнены из хлопчатобумажной ткани фабричного производства. По крою и отделке предметы одежды этого вида, за исключением длины рукавов, очень похожи на кир-сетки. Поэтому в данном случае уместнее говорить именно о юпках, поскольку украинские юпки в отличие от суконной свиты чаще всего изготавливались из фабричного полотна, а по крою и отделке напоминали кирсетки [Украинское народное искусство..., 1961, с. 27]. Анализ музейных образцов позволил выявить характерные черты этого вида одежды. Так, местные юпки, как правило, шили из сатина (МПК 91107 Т 405, МПК 9110-4 Т 402) или репса черного цвета (МПК 18628-4 Т7291), спереди они были расклешенные, сзади подгонялись по фигуре с помощью рельефных швов и встречных складок, заложенных от линии талии и расширяющихся книзу (рис. 7). Юпки шились на подкладе или простегивались ватой, оформлялись аппликацией из черного плиса, декоративными пуговицами, машинной вышивкой, застегивались на левую сторону на пуговицы или крючки. Данный вид одежды, привезенный переселенцами из Украины, в Приморье быстро вышел из употребления.

Рис. 7. Юпка. Миргородский у. Полтавской губ. Начало XX в. Сатин, плис, аппликация. Поступила от В.Я. Усик. МПК 9110-7 Т 405.

Атрибутом украинского и белорусского ко стю-ма был пояс. Как известно, он, сочетая в себе утилитарную и обрядовую функции, являлся обязательной частью одежды восточных славян.

В Приморье пояса делали из домотканой шерсти, выкрашенной чаще всего в красный цвет. Пояса плели, вязали на спицах, ткали на дощечках или берде, используя техники «уточное тканье» (МПК 14011-2 Т 3592), «плетение по стене» (МПК 11885-1 Т 2616) и др. [Лебедева, 1956, с. 501]. Края пояса могли оформляться свободно свисающими концами ниток – «махрами» – или кистями [Аргудяева, Сем, 1971]. Особенно красочно декорировались свадебные пояса, которые зачастую являлись подарком невесты жениху.

Самыми распространенными головными уборами у мужчин были покупные картузы и теплые шапки, которые шили на вате, иногда на меху [Там же]. Бытовали также традиционная белорусская валенная из шерсти шапка магерка и украинская шляпа брыль . Девушки и женщины носили различные платки: домотканые или ситцевые хустки и шерстяные шаля [Там же, л. 116]. Замужние женщины под платки надевали чепцы – головной убор в виде мягкой шапочки, закрывающей волосы. Слово «чепец» является общеславянским. Ему близки укр. очіпок, бел. чапец [Маслова, 1956, с. 684]. В Приморье переселенцы чаще использовали название «очипок» [Аргудяева, Сем, 1971]. Чепец-очипок являлся основным головным убором замужних женщин в местах выхода переселенцев – Центральной и Восточной Украине. В Приморье головные уборы подобного рода были характерны как для украинок, так и для белорусок (МПК 2311-24 Т2743) [Фетисова, 2002, c. 42].

Характерная конструктивная особенность очип-ков – многочисленные сборки, заложенные спереди поверх очелья, а также сзади у вздержки (в месте крепления шнурка). Повседневные очипки шили из домотканины, ситца или другой недорогой хлопчатобумажной ткани. Праздничные очипки делали из дорогих материалов, на подкладе. В Приморье очипки носили обычно под платками домотканого или фабричного производства. По свидетельствам информантов из с. Харитоновка Шкотовского р-на Приморского края, в конце XIX в. покупными платками почти не пользовались. Домотканые белые платки нередко украшали по краям – берегам – тканым или вышитым узором из красных ниток, бахромой [Аргу-дяева, Сем, 1971].

Основной обувью переселенцев-крестьян служили плетеные из древесной коры лапти. На рубеже XIX– XX вв. они были больше характерны для белорусов, хотя их носили и украинцы северных районов Киевской и Черниговской губ. [Николаева, 1988, с. 74].

В Приморье лапти пользовались спросом как у белорусских, так и у украинских переселенцев, особен- но «под покос», когда их раскупали возами [Аргу-дяева, 1993, с. 80]. Белорусские и украинские лапти отличались от русских аналогов по форме, типу плетения и материалу. Для первых были характерны прямой тип плетения подошвы, низкие бока и слабо выраженный носок из удлиненных петель, в которые продевалась веревочка или лыко, стягивавшее ступню [Зеленин, 1991, с. 268]. В качестве сырья в Приморье переселенцы использовали те растения, которые были распространены в местах их расселения – липу, иву (МПК 4125-5а ДР 94), а также кору маньчжурского ореха, в изобилии произрастающего в уссурийской тайге (МПК 13376-1б ДР 2235). Носили также обувь, сшитую из сыромятной кожи – постолы, моршни, ичиги. Последние шили на заказ или покупали в магазинах [Аргудяева, Сем, 1971].

Обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило выявить региональную специфику одежды украинцев и белорусов в Приморье, а также проследить трансформации, которые происходили в традиционной одежде переселенцев на рубеже XIX–XX вв. Сопоставление результатов наших исследований и данных по одежде украинских и белорусских переселенцев в Сибири дало возможность зафиксировать черты сходства и различий. Так, в указанный период на юге Дальнего Востока, как и в Западной Сибири, в традиционных комплексах одежды украинцев и белорусов имелись архаические элементы. Использование домотканого полотна, традиционного кроя и орнаментации отличало одежду украинцев и белорусов от таковой русского старожильческого населения. Однако, несмотря на приверженность переселенцев традиционному костюму, отдельные компоненты одежды, такие как плахта, свитка, юпка достаточно быстро вышли из употребления, не получив дальнейшего распространения в Приморье. Подобное наблюдалось и в Сибири, где процессы аккультурации и, как следствие, отказ от привычных видов одежды были наиболее выражены в местах поселений украинцев и белорусов, рассеянных среди мест проживания русских старожилов. В условиях сурового сибирского климата переселенцы в первую очередь заимствовали межсезонную и зимнюю одежду старожилов [Фурсова, 2011, с. 321]. В отличие от Сибири, где преобладало русское старожильческое население, в Южно-Уссурийском крае к началу XX в. подавляющую часть старожилов и новоселов составляли украинцы (81,26 % от общей численности переселенцев), доли русских и белорусов равнялись 8,32 и 6,8 % соответственно [Аргудяева, 1993, с. 33]. Таким образом, русских старожилов Приморья, скорее всего, нельзя считать фактором, определившим отказ переселенцев от привычной одежды. В данном случае, на наш взгляд, уместнее говорить о влиянии мещанской одежды городского типа, которая проникала в крестьянскую среду, благодаря развитию торговли, отходничеству и пр., вытесняя традиционные виды одежды. Распространение фабричных тканей и городской моды в первой половине XX в. обусловило изменения в традиционном крое; это в равной степени было характерно для переселенцев в Приморье и Сибири [Фурсова, 2011, с. 320]. В 1920-е – 1930-е гг. очень популярными становятся короткие вышитые сорочки на кокетке с рукавами чуть ниже локтя. Женские холщовые рубахи традиционного кроя, а также мужские порты постепенно переходят в категорию нижнего белья. Плахты в украинском костюме вытесняются юбками, которые в начале XX в. оформляются атласными лентами и плисом. Декорирование одежды также претерпевает изменения, связанные в первую очередь с упрощением традиционных технологий орнаментации изделия. Как видим, результаты, полученные в ходе работы, во многом совпадают с материалами исследований сибирских ученых, что указывает на сходство процессов бытования и трансформации одежды переселенцев на территориях вторичного освоения.

Заключение

Исследование региональной специфики традиционной одежды украинцев и белорусов в Приморье в конце XIX – начале XX в., проведенное на основе этнографических коллекций и подкрепленное полевыми и архивными материалами, позволило сделать выводы о том, что преобладание в Приморье выходцев из Черниговской, Киевской и Полтавской губ. сказало сь на распространении в местах расселения комплексов одежды, характерных для украинцев и белорусов эт-ноконтактной зоны. Важным фактором аккумуляции этнического костюма являлась компактность проживания переселенцев. Региональные особенности традиционного ко стюма отмечены в крое, композиции и характере орнамента. В процессе адаптации к местным природно-климатическим условиям, а также к новому этнокультурному окружению выходили из употребления такие виды одежды, как плахта, свитка, юпка. Отчасти этому способствовали контакты со старожильческим населением, а также развитие отхожих промыслов и постепенное заимствование городской одежды. Трансформации традиционной одежды украинцев и белорусов, переселившихся в Приморье в первой трети XX в., происходили под влиянием различных социоэкономических и социокультурных факторов (распространение фабричного производства, влияние городской культуры и межэтнических кон- тактов). В целом, комплекс одежды украинцев и белорусов, зафиксированный в Приморье, представляет большой научный интерес, поскольку демонстрирует обширный пласт восточно-славянской культуры, оказавший значительное влияние на формирование и функционирование местной традиции.

Список литературы Региональные особенности традиционной одежды украинцев и белорусов на юге Дальнего Востока в конце XIX - начале XX века

- Аргудяева Ю.В. Украинцы. Крестьянская семья украинцев в Приморье (80-е гг. XIX – начало XX в.). – М.: Тиза, 1993. – 260 с.

- Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья у восточных славян на юге Дальнего Востока России (50-е годы XIX в. – начало XX в.). – М.: ИЭА РАН, 1997. – 314 с.

- Аргудяева Ю.В., Сем Ю.А. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие народов Дальнего Востока. Владивосток, 1971 // Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2.

- Жигунова М.А. Этнографические коллекции по восточным славянам в Музее археологии и этнографии Омского госуниверситета // Культурологические исследования в Сибири. – 2005. – № 3 (17). – С. 107–113.

- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511 c.

- Лебедева Н.И. Прядение и ткачество восточных славян в XIX – начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 460–540.

- Лобачевская О.А. Белорусский народный костюм. – Минск: Беларус. навука, 2009. – 279 с.

- Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 543–757.

- Назарцева Т.М. Одежда украинцев в этнографической коллекции ОГИК музея // Изв. Омск. гос. ист.-краевед. музея. – 2005. – № 11. – С. 118–121.

- Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. – Киев: Наук. думка, 1988. – 246 с.

- Рубахи славян-переселенцев Дальнего Востока России: каталог / сост. В.М. Редчун. – Хабаровск: Антар, 2007. – 128 с.

- Стрельцова И.В. Особенности художественного оформления традиционной одежды восточных славян в Приморье в конце ХIХ – начале ХХ в. // Приморье: народы, религии, общество. – Владивосток: 48 часов, 2012. – С. 93–104.

- Стрельцова И.В. Женские безрукавки-кирсетки в украинском народном костюме в Приморье: традиции и современность // Россия и АТР. – 2014а. – № 4. – С. 227–234.

- Стрельцова И.В. Пояс в системе традиционной культуры украинцев и белорусов в Приморье в конце ХIХ – начале ХХ в. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2014б. – № 4. – С. 61–68.

- Украинское народное искусство. Одежда / под ред. К.И. Гислистого. – Киев: Гос. изд-во изобразит. Искусства и муз. лит. УССР, 1961. – 326 с.

- Украинцы. – М.: Наука, 2000. – 535 с. – (Народы и культуры).

- Фетисова Л.Е. Белорусские традиции в народно-бытовой культуре Приморья. – Владивосток: Дальприбор, 2002. – 239 с.

- Фурсова Е.Ф. Трансформации традиционных костюмов украинских переселенцев в Сибири // Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири XIX – первой трети XX в. (по материалам Новосибирской области). – Новосибирск: Агро-Сибирь, 2004. – С. 15–25.

- Фурсова Е.Ф. Трансформации традиционной одежды белорусов в Сибири // Белорусы в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – С. 294–321.

- Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М.: Наука, 1987. – 559 с.