Региональные проблемы нормативно-правового регулирования и инфраструктурной реализации рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике

Автор: Петров Н. В., Теунаев О. Х.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу институциональных и территориальных ограничений развития систем рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике. Выявлены нормативные дефициты, включая отсутствие дифференциации отходопотоков в региональной схеме и слабую реализацию принципа расширенной ответственности. Установлено, что особенности горного рельефа и пространственной рассредоточенности поселений препятствуют применению централизованных моделей переработки. Для решения данной проблемы необходимы внедрения мобильных сортировочных станций, формирования трёх региональных кластеров и поэтапной институционализации механизма расширенной ответственности производителя.

Карачаево-черкесская республика, рециклинг, отходы, правовое регулирование, региональные барьеры, мобильная инфраструктура, кластеризация, циркулярная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/170210816

IDR: 170210816 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-6-11

Текст научной статьи Региональные проблемы нормативно-правового регулирования и инфраструктурной реализации рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике

Сложившаяся ситуация в горных районах республики определила проблемы географического, экологического и социальнокультурного содержания требующие поиска путей научно обоснованного, системного анализа взаимодействия общества природы и горного природопользования [1]. Формирование устойчиво функционирующей системы рециклинга на уровне субъектов Российской Федерации сталкивается с рядом институциональных, нормативно-правовых и территориальных ограничений, степень выраженности которых варьируется в зависимости от региональной специфики. В Карачаево-Черкесской Республике данная проблема усугубляется природно-географическими условиями, выраженными в значительной доле труднодоступных и горных районов, а также дисперсной структурой расселения. Серьезной экологической проблемой остается не достаточно эффективное управление твердыми коммунальными отходами. Количество отходов ежегодно растет, мощность полигонов практически исчерпана. Отходы складируются на санкционированные и несанкционированные свалки и являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и под- земных вод, почв [2]. Указанные обстоятельства обуславливают фрагментарность развития инфраструктуры обращения с отходами и затрудняют реализацию централизованных решений, апробированных в более урбанизированных субъектах.

При этом, несмотря на включённость республики в реализацию приоритетных направлений национального проекта «Экология», на практике сохраняются серьёзные затруднения в нормативной регламентации деятельности по переработке отходов, отсутствуют специализированные мощности по работе с основными категориями ресурсосодержащих потоков (вторичные металлы, пластики, бумага, текстиль и пр.), а механизмы расширенной ответственности производителя практически не задействованы. Подобное положение актуализирует необходимость научного анализа региональных ограничений и барьеров, препятствующих реализации принципов цикличной экономики, с акцентом на поиск адаптивных решений, соответствующих локальным условиям.

В рамках исследования применён комплексный методический подход, сочетающий правовую интерпретацию действующего за- конодательства, сравнительно-территориальный анализ и элементы геоинформационной оценки пространственного распределения инфраструктурных мощностей. Эмпирическую основу составили действующие нормативно-правовые акты (включая Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 1156 и № 1390), положения территориальной схемы обращения с отходами КЧР, а также данные, размещённые в официальной отчётности Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзора и органов исполнительной власти республики.

Особое внимание уделено анализу полноты и применимости нормативных регламентов, охватывающих обращение с конкретными потоками отходов, и наличия элементов институциональной поддержки вовлечения переработчиков и инвесторов в отрасль. Параллельно проведено сопоставление с субъектами, достигшими устойчивых результатов в развитии рециклинговой инфраструктуры. Использованы методы критического анализа нормативных коллизий, экспертного обобщения практик, системного картографирования и элементов сценарного моделирования, направленных на оценку потенциальной эффективности предложенных организационноправовых трансформаций.

Правовые и пространственные ограничения развития рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике

Развитие рециклинга как элемента циркулярной экономики предполагает нормативное закрепление типологии отходов и территориальную адаптацию механизмов их переработки. Однако в Карачаево-Черкесской Республике нормативно-правовая и институциональная инфраструктура в данной сфере демонстрирует выраженные дефициты [3].

Территориальная схема ТКО не предусматривает классификацию по видам отходов с рециклинговым потенциалом (текстиль, стекло, строительные материалы, упаковка), не содержит маршрутов движения фракций и расчётов по морфологии. Это затрудняет проектирование инфраструктуры и противоречит принципам, закреплённым в ст. 3 ФЗ № 89-ФЗ [4-6].

По данным Госдоклада КЧР за 2024 год, объём образованных отходов составил

152 067,9 т, из них 63% – пригодны к переработке. Тем не менее, уровень фактической утилизации – лишь 4,6%. В регионе отсутствуют сортировочные и перерабатывающие мощности, функционирует только пять полигонов.

Механизм расширенной ответственности производителя (ПП РФ № 2464) в регионе не реализуется: отсутствуют операторы, пункты приёма и соответствующая нормативная база. Кроме того, не разрабатываются и не применяются нормативы накопления по видам отходов – используются усреднённые значения без учёта территориальной и сезонной специфики.

Сложный рельеф, удалённость населённых пунктов (более 160) и ограниченная логистика формируют объективные барьеры для централизованных решений, однако эти особенности не учтены в региональном регулировании. Таким образом, нормативная модель обращения с отходами в КЧР требует радикального обновления.

Инфраструктурный потенциал и логистические ограничения рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике

Современное состояние пространственно организованной системы обращения с отходами в Карачаево-Черкесской Республике отражает устойчивые структурные дефициты, препятствующие формированию интегральной модели замкнутого ресурсного цикла. Несмотря на актуализацию территориальной схемы ТКО в 2023 году, закрепившей трёхзональное деление (Центральная, Восточная, Западная зоны), практическая реализация принципов циркулярной экономики остаётся в разрабатываемой фазе.

Инфраструктурный каркас региона крайне ограничен: функционируют лишь четыре полигона, внесённые в государственный реестр объектов размещения отходов, и один сортировочный модуль, работающий на базе полигона регионального оператора ООО «Глобус». Его проектные параметры не соответствуют морфологическому и количественному разнообразию отходопотоков, циркулирующих между десятью муниципальными образованиями. Отсутствие перерабатывающих мощностей в пределах транспортной доступности ведёт к полному захоронению потенциально утилизируемых компонентов [7].

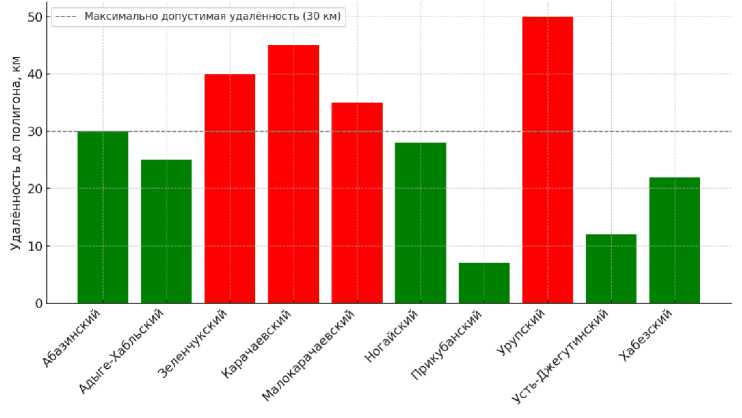

Особую проблематику представляет топографическая изолированность горных районов, таких как Карачаевский, Урупский и Зе-ленчукский, где до ближайших объектов размещения отходов – свыше 40-50 км. Превышение санитарно обоснованных логистических радиусов создаёт не только экономиче- ские, но и экологические угрозы: фиксируется стихийное накопление отходов в ущельях и водосборных зонах, включая туристические узлы Архыза и Домбая (рис.). Эти территории не охвачены действующими маршрутами регионального оператора и лишены локальных пунктов приёма.

Рис. Удаленность районов КЧР до ближайших полигонов ТКО

На институциональном уровне зафиксировано полное отсутствие инфраструктурных элементов, обеспечивающих выполнение обязательств в рамках расширенной ответственности производителя. Нигде в республике не действуют ни стационарные, ни мобильные пункты приёма отходов, входящих в перечень подлежащих возврату фракций (электроника, упаковка, автопокрышки, стеклотара и т.п.). Таким образом, КЧР фактически исключена из общенациональной рециклинговой архитектуры (табл.).

Таблица. Инфраструктурная характеристика муниципальных образований КЧР

|

Район |

Сортировка |

Расстояние до полигона, км |

Пункты РОП |

|

Абазинский |

отсутствует |

30 |

нет |

|

Адыге-Хабльский |

отсутствует |

25 |

нет |

|

Зеленчукский |

планируется |

40 |

нет |

|

Карачаевский |

отсутствует |

45 |

нет |

|

Малокарачаевский |

отсутствует |

35 |

нет |

|

Ногайский |

отсутствует |

28 |

нет |

|

Прикубанский |

частично |

7 |

нет |

|

Урупский |

отсутствует |

50 |

нет |

|

Усть-Джегутинский |

отсутствует |

12 |

нет |

|

Хабезский |

отсутствует |

22 |

нет |

Определённую практическую значимость представляют инициативы Усть-Джегутинского района, где осуществляется вывоз компонентов I–III классов опасности (в т.ч. отработанных аккумуляторов и фильтров) на специализированные объекты переработки в Ставропольском крае. Однако такие меры имеют изолированный характер и не встраи- ваются в стратегическую систему управления отходами [8].

Что касается обращения с медицинскими отходами, в 2024 году в регионе было образовано 69 тонн, из которых 52,7 тонны (76,3%) подверглись обезвреживанию или утилизации. Более 90% медучреждений обеспечены специальными контейнерами, в республике действует 4 стационарные установки обезза- раживания и 3 частных термических модуля. Вместе с тем, в ряде ЛПУ сохраняется практика сжигания отходов классов А и Б в котельных, что противоречит санитарногигиеническим регламентам и экологическим стандартам [9].

Положительным примером вовлечения промышленных отходов в производственный цикл служит опыт АО «Кавказцемент», где используются металлургические шлаки, изношенные покрышки и масла в технологии производства цементного клинкера. Однако правовой статус вторичных ресурсов в регионе не определён, что препятствует масштабированию подобных инициатив и их учёту в статистике утилизации.

Выявленные системные узкие места позволяют констатировать наличие следующих доминирующих ограничений:

-

- фрагментарность и локальность существующей сортировочной инфраструктуры;

-

- удалённость более 60% территории республики от точек размещения ТКО;

-

- отсутствие логистических перегрузочных узлов и прессовальных станций;

-

- неспособность механизмов господдержки охватить малые и средние предприятия в сегменте вторичной переработки.

Переход к устойчивой системе обращения с отходами возможен только через реализацию комплекса мероприятий.

Приоритетные векторы институциональной и инфраструктурной реорганизации системы рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике

В республике целесообразно внедрять многоуровневый подхода для повышения результативности государственного регулирования и поддержки в сфере обращения и переработки ТКО [10]. На основании выявленных в исследовании вызовов и инфраструктурных ограничений, выделены три направления, реализация которых представляется наиболее рациональной с точки зрения ресурсной эффективности и логистической применимости.

-

1. Мобильные технологические платформы для удалённых территорий.

-

2. Формирование интеграционных кластеров переработки в трёх технологических макрозонах. Территориально-функциональное деление КЧР на Центральную, Восточную и Западную зоны, отражённое в территориальной схеме, предоставляет методологическую основу для создания трёх межрайонных логистико-перерабатывающих центров, расположенных в Зеленчукском, Усть-Джегутинском и Ногайском муниципальных образованиях. Каждый из указанных узлов должен включать: модуль предварительной сортировки, станцию прессования, склад хранения, перевалочную площадку и навесы для временного накопления. Управление объектами предлагается реализовать через концессионные соглашения с применением принципов государственно-частного партнёрства. Практика Северо-Осетинской Республики показала, что функционирование подобной конфигурации позволило за три года увеличить объём вторичной переработки почти в 3,5 раза - с 5,8% до 19,6%.

-

3. Поэтапная институционализация механизма расширенной ответственности производителя расширенной ответственности производителя (РОП) на региональном уровне Реализация принципа РОП должна быть структурирована в виде региональной дорожной карты, включающей создание сети приёмных пунктов вторичных ресурсов (упаковка, стекло, шины, электроника), формирование электронного реестра обязанных производителей и разработку фискальных инструментов стимулирования малого и среднего бизнеса, вовлечённого в переработку. По оценке, интеграция хотя бы одного пункта в каждом из 10 муниципалитетов позволит перенаправить в рециклинг до 35% упаковоч-

- ных и электротехнических отходов. Сопоставимая модель, реализованная в Республике Крым, продемонстрировала прирост переработки упаковки на 31% за 18 месяцев, что является ориентиром для КЧР.

С учётом недоступности центральных объектов переработки для значительного числа населённых пунктов, особенно в районах с горным рельефом, первоочередной задачей становится внедрение автономных мобильных агрегатов первичной сортировки и прессования ТКО. Такие установки, функционирующие на базе дизельных или комбинированных источников энергии, целесообразно разместить в наиболее отдалённых районах: Карачаевском, Урупском, Зеленчукском, Малокарачаевском и Хабезском. Подобный подход, опробованный в Республике Алтай (20212022 гг.), продемонстрировал 28% сокращение объёмов полигонного захоронения. Для КЧР прогнозная эффективность может достичь аналогичных показателей при условии ввода не менее пяти модульных единиц.

Таким образом, трансформация системы обращения с отходами в Карачаево-Черкесской Республике должна основываться на сочетании пространственно-ориентированной инфраструктурной логики и гибких инструментов регулирования, способствующих формированию замкнутого цикла вторичного ресурсопользования.

Проведённое исследование позволило выявить устойчивую неэффективность действующей модели рециклинга в Карачаево-Черкесской Республике, обусловленную нор- мативной фрагментарностью, отсутствием фракционной дифференциации отходов, слабой инфраструктурной базой и недоступностью механизмов РОП. Географическая специфика региона усугубляет транспортные и логистические ограничения, особенно в высокогорных и удалённых районах.

Для нивелирования выявленных барьеров обоснована необходимость внедрения мобильных сортировочных решений, формирования трёх региональных кластеров и поэтапной институционализации механизма РОП. Комплексное применение этих инструментов создаёт предпосылки для повышения уровня переработки до 20% и перехода региона к устойчивой модели циркулярного обращения с ресурсами.