Региональный рынок труда: становление и инструменты публичного управления

Автор: Игнатова Т.В., Змияк С.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.

Бесплатный доступ

Сделана попытка дополнить теоретико-методологическую базу, необходимую для изучения сущностных характеристик регионального рынка труда, охарактеризовать приоритеты государственной политики на рынке труда субъектов Федерации. Рассмотрены ключевые аспекты развития органов государственной службы занятости населения в Российской Федерации, а также обозначены элементы системы основных направлений государственной политики в области активизации стимулирующих инструментов регулирования отечественного рынка труда. Установлена закономерность роста полифункциональности политики занятости. Особое внимание в статье уделено авторскому разграничению широкого и узкого определений регионального рынка труда, диалектическому противопоставлению функций государства по содействию и созданию занятости, которое является базой для разработки комплекса рекомендаций по усилению территориально специфицированных мер активной политики государства на региональном рынке труда.

Региональный рынок труда, публичное управление, региональная социальноэкономическая система, региональная экономическая политика на рынке труда, территориальные органы государственной службы занятости населения

Короткий адрес: https://sciup.org/142143141

IDR: 142143141

Текст научной статьи Региональный рынок труда: становление и инструменты публичного управления

В настоящее время возникает острая потребность научного обоснования ключевых показателей развития регионального рынка труда (в частности создание и сохранение рабочих мест) в качестве основных ожидаемых результатов и критериев эффективности инвестиционной и инновационной политики на региональном уровне. Реструктурирование ситуации на рынке труда посредством создания необходимого количества новых рабочих мест, отвечающих целям и задачам предотвращения эффектов экономического кризиса, а также формирования инновационной экономики в субъектах Российской Федерации зависит от диверсификации практически всех элементов региональной экономики.

Требует кардинальной доработки в региональном разрезе и уже существующая модель взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. Это обусловлено тем, что в течение многих лет существует несоответствие в структуре спроса и предложения труда. По оценкам экспертов, более 40% выпускников учреждений профессионального образования находят работу не по той специальности, которую они получили.

Также актуален анализ трансформации функций основного института ‒ регулятора государственной политики на рынке труда на региональном и местном уровнях, которым является служба занятости. Изменения происходят по следующему пути – от института, занимающегося содействием в области занятости безработным гражданам, к тому институту, который занимается развитием экономической активности населения и минимизирует финансово-экономические последствия кризиса, из-за которого повышается ответственность данного органа власти перед обществом.

Региональный рынок труда в научном дискурсе

В российской и зарубежной экономической литературе нашли отражение разнообразные, во многом противоречащие друг другу теории рынка труда. Различия взглядов их авторов касаются практически всех элементов теории труда – начиная от определения товара, циркулирующего на рынке труда, формирования цены этого товара и заканчивая разногласиями по поводу того, какие же контингенты граждан оказываются вовлеченными в экономический механизм рынка труда. Это свидетельствует о том, что нет общепринятого методологического подхода для проведения анализа регионального рынка труда.

Приведем весьма спорную точку зрения [1, с. 151], согласно которой рынок труда можно представить как систему по обмену рабочей силы между работниками и работодателями, из-за чего, принимая соглашение о найме собственник, обладающий профессиональными способностей, уходит из сферы обмена и совершает переход в производственную сферу.

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: купля и продажа рабочей силы на рынке труда прекращаются на моменте найма, дальше работник теряет статус субъекта рыночных отношений. А. Котляр считает, что существующий тезис о «непрерывном» характере отношений купли-продажи, взятом за основу расширенного определения рынка труда, не поддается критике с юридической точки зрения. Если бы отношения купли-продажи продолжались непрерывно вплоть до увольнения, не было бы возможности зафиксировать дату начала действия трудового договора, без чего не исчисляется трудовой стаж. Акт, совершаемый при заключении трудового договора, свидетельствует о том, что стороны нашли согласие по всем условиям контракта, чтобы, закончив отношения купли-продажи, перейти в сферу труда.

Такие ученые, как А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин [2, с. 54], подчеркивают, что на рынке труда граждане, которые имеют стабильную занятость, не имеют возможности быть представленными, как их труд, так как они куплены и действуют в производственной сфере. Работы А.Э. Котляра подтверждают положение, что субъект рынка труда – это человек, еще не заключивший контракта о найме, который только оформляет куплю-продажу рабочей силы; одним из главных аргументов этого положения является отделение производственной сферы от обращения.

Данное сужение границ рынка труда является не совсем желательным, так как проблема социально-трудовых отношений уже на микроуровне, в рамках организации, вообще выпадает из поля рассмотрения. Люди, которые заключают договор найма с работодателем на выгодных для двух сторон условиях, не могут заключить его раз и навсегда, потому что деятельность каждой организации может быть подвергнута значительным изменениям и положение любого работника в организации может измениться.

На основании вышесказанного авторы пришли к выводу, что все жители региона, кто способен выполнять работу по найму, занятые и незанятые граждане, обладают прямым или косвенным отношением к рынку труда. Работники, которые уже заняты и не хотят искать новое место работы, но которые хотят повысить свой доход, могут искать места для работы в области вторичной занятости – они могут являться постоянными или временными, эпизодическими или разовыми. Существуют также формы найма, осуществляемые вне контракта, ‒ услуги, которые оплачиваются дополнительно. Достаточно широк рынок договорных услуг, которые иногда не требуют официальной системы найма.

Авторы склонны все же поддерживать трактовку рынка труда в «широком» смысле. С этой точки зрения, на наш взгляд, следует принять во внимание и определение рынка труда, данное С.С. Утиновой, согласно которому региональный рынок труда представляется как система социальных отношений, общественных норм и социальных институтов, которые обеспечивают, по сути, воспроизводство рабочей силы, при этом охватывая ее использование и обмен по цене, определяемой соотношением спроса и предложения. Главным отличием от ограничительных трактовок является то, что вся совокупность воспроизводственных элементов рабочей силы в определенном регионе имеет отношение к этому понятию [3, с. 55].

Особенности развития рынка труда в России

Я. Корнаи, сделав качественное описание процессов перестройки в системе занятости для большинства восточноевропейских стран, одной из основных особенностей трансформационного цикла считал формирование недостаточно развитого рынка труда в разрезе территорий. Ключевым качественным параметром этого рынка является то, что он не может отвечать условиям развитых рынков труда на Западе. Рынок труда, появляющийся в результате, подходит под описание рынков стран Запада второй половины ХХ в., где система гарантий социальных мер и общественной защиты не действовала в должной мере, а вмешательство государства было весьма ограниченным [4, с. 420].

По мнению Р. Лэйарда и А. Рихтера [5, с. 28], в 1990-е гг. рынок труда в России стал обладать очень высокой степенью гибкости. Можно сказать, что в российской региональной экономике наблюдалась своего рода «гибкость наоборот»: вместо высокой эластичности занятости она демонстрировала чрезвычайно высокую гибкость заработной платы. Подобный подход в научной литературе обозначается как «евразийский» и предполагает сохранение большого числа рабочих мест независимо от их производительности. Его неявный девиз: «занятость важнее зарплаты». Низкая оплата труда, а также задержки с выплатой заработной платы оказываются той ценой, которую экономике приходится платить за консервацию обширного сегмента малопроизводительных рабочих мест.

Широкое распространение среди зарубежных исследователей получила трактовка российских предприятий по аналогии с фирмами, находящимися под управлением работников (модель предприятия, схожая с иллирийской моделью фирмы – фирма с самоуправляющейся собственностью занятых) [6, с. 13]. Коммандер и другие эксперты Всемирного банка считают признаком российского рынка труда, который отличает от других, сохранение высокого уровня избыточной занятости. Поскольку одним из важных аргументов в целевой функции таких фирм оказывается сохранение рабочих мест, их поведение может существенно отклоняться от поведения «обычных» фирм, стремящихся к максимизации прибыли. Этот вывод проецировался на российскую переходную экономику [7]. Предполагалось, что сверхзанятость на российских предприятиях объясняется давлением трудовых коллективов, ставших в результате приватизации крупнейшими акционерами и блокирующих любые попытки сокращения рабочих мест [8]. Между тем множество фактов указывают на то, что в большинстве случаев процесс приватизации приводил к сосредоточению власти в руках менеджеров, а не в руках трудовых коллективов.

На параметры российского рынка труда регионов существенно повлияло то, что он формировался в условиях кризиса, имеющего социально-экономическую обоснованность, включающего абсолютно все стороны жизни общества. Скорость становления рынка труда была недостаточной для эффективного экономического роста. Нехватка контроля государства за трудовой безопасностью увеличивало производственный травматизм и вело к росту случаев профессиональных заболеваний работников. Эта же причина способствовала тому, что открытый, или «белый», рынок труда по своим масштабам значительно уступал как «серому» (неофициальному), так и «черному» (теневому).

Региональные особенности в динамике

Увеличение средней продолжительности безработицы в регионах России в 1990-е гг. связывается не только с дефицитом спроса на труд, но и с глубокими структурными диспропорциями между спросом и предложением рабочей силы. Эти диспропорции не исчезли и в 2000-е гг. Коэффициент напряженности на рынке труда в России к концу 2008 г. (т.е. к началу финансового-экономического кризиса) стал равен 3,2, но в Москве при этом на одну вакансию приходилось 0,5 безработных, в Челябинской области – 13,6; в Калмыкии – 47,8; в Дагестане – 110,1; в Ингушетии – 32,4; в Чеченской Республике – 1202,7 безработных [9]. Диспропорции в территории осложняются достаточно невысоким уровнем трудовой мобильности самого населения при административных, информационных, институциональных и экономических барьерах; возможны также и этнокультурные барьеры. Безработица может локализоваться на тех территориях, где население попадает в ловушку бедности и безработицы и они могут рассчитывать только на заработки, полученные от случайных работ.

Также в России существуют удаленность регионов, не очень развитая транспортная инфраструктура, бедность части населения препятствует переезду из регионов, несбалансированность отраслей, моногорода с градообразующими, но недостаточно эффективно работающими предприятиями и т.п. Это дает основание согласиться с мнением И.В. Гуськовой, ведь достаточно спорным является утверждение многих авторов о едином национальном рынке труда в России [10, с. 78]. Естественно, рынок труда необходимо исследовать с помощью макроэкономических параметров. Однако наиболее точные исследования могут быть сделаны на региональном и местном уровнях.

При этом следует уточнить, что, используя коэффициент напряженности на рынке труда (характеризует соотношение числа безработных и вакантных рабочих мест), нельзя забывать, что, по оценкам экспертов [11, с. 56], численность безработных, стоящих на учете в службах занятости, составляет лишь 25-30% от численности населения, которое реально не имеет работы и считается безработным. Кроме того, надо иметь в виду, что предприятия и организации в лучшем случае представляют информацию о 60-70% вакантных рабочих мест.

Кризис занятости, который наблюдается в последние годы в России, поразил (что зафиксировано в результатах проводимых нами исследований по Югу России) главным образом мужчин, работавших на производстве, в реальном секторе экономики. Наблюдалось замещение мужчин женщинами, причем с особой интенсивностью – именно в сфере производства. Эти явления могут быть объяснены и как результат различия в отношении появления других вариантов занятости для мужчин по сравнению с женщинами. В случае мужчин давление на них с целью обеспечения дохода действует гораздо быстрее и приводит к добровольному уходу с «проблемного» предприятия к другим работодателям или к открытию собственного дела. Уровень доходов в южнороссийском регионе остается крайне низким, хотя динамика среднедушевых денежных доходов населения Южного федерального округа в 2013 г. опережала среднероссийскую.

Политика на региональном рынке труда

Проблема эффективности государственного управления является постоянной доминантой в оценке результатов деятельности органов власти в любом типе современного государства, будь оно демократическим или авторитарным. Согласно ныне господствующим в мире теориям общественного прогресса, демократическое (с развитой рыночной экономикой и правовыми свободами личности) государство в сравнении с авторитарным создает возможность для достижения более высокой эффективности государственного управления. Однако это не складывается само собой, а требует целенаправленных действий органов государственной власти [13, с. 48].

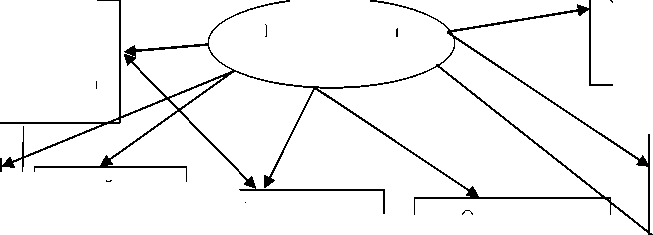

Цель совершенствования политики государства на региональном рынке труда состоит в изменении ее концептуального основания – изменении направления от политики, связанной с оказанием помощи в области занятости населению, которая осуществляется еще с 1990-х гг. по настоящее время, к региональной политике формирования занятости. Основные направле- ния общепринятой политики содействия в области занятости, охватывающей в большей степени лиц, которые обратились для регистрации их в качестве безработных в службу занятости, могут быть осуществлены только в дополнение к политике государства по созданию новых рабочих мест в регионах за счет развития государственно-частного партнерства, региональных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности (институциональная структура взаимодействия социальных партнеров государственной службы занятости на региональном и местном уровнях представлена на рисунке).

Инструменты

Содействие работодателям в подборе необходимых работников

Содействие гражданам в поиске подходящей работы

Организация временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время

Содействие безработных граждан

Государственная служба

Средства массовой информации

Организация ярмарок вакансий

Организация профессионального обучения безработных граждан

Организация профессиональной ориентации граждан

Социальные партнеры

Выдача работодателям заключений о привлечении иностранных работников

Органы местного самоуправления

Частные агентства занятости

Структуры содействия развитию малого бизнеса

Образовательные учреждения

Территориальные органы Федеральной миграционной службы

Государственная инспекция труда

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Рисунок ‒ Институциональная структура взаимодействия социальных партнеров государственной службы занятости на региональном и местном уровнях *

* Составлено авторами по материалам исследования.

Следует подчеркнуть, что в условиях современного рынка посреднических услуг в трудовой сфере работодатели, имеющие выгодные вакансии, редко пользуются услугами государственной службы занятости, предпочитая искать подходящих работников с помощью частных агентств, объявлений и прямых контактов. Многие предприниматели не заявляют о вакансиях, боясь, что раскроется их коммерческая тайна. О службе занятости часто говорится как об учреждении для поиска работы неудачникам.

Улучшение качества вакансий, которое повысит привлекательность государственной службы занятости для основных субъектов рынка труда, может осуществляться за счет перевода партнерских отношений службы занятости и работодателей на новый качественный уровень, при котором заинтересованность самого работодателя в рамках сотрудничества со службой занятости зависит от набора и качества услуг, которые предоставляются, и степени развитости системы обратной связи. Из-за чего целесообразно предложить в качестве форм по улучшению технологии работы центров занятости на местах необходимость их перевода с территориального на отраслевой принцип обслуживания клиентов. Сегодня большинство центров занятости работают по территориальному принципу, предусматривающему разделение специалистов службы по территориальному размещению организаций и клиентов по месту, где они проживают.

Инструментом развития гибких форм занятости, учитывающим интересы всех групп населения, нуждающихся в таких формах трудоустройства, может стать мониторинг, основанный на отслеживании и оценке результатов, полученных в ходе реализации мер по развитию нестандартных форм занятости. Результаты мониторинга дадут возможность корректировки программных мероприятий, реализуемых в рамках политики занятости в регионе, в соответствии со складывающейся ситуацией [13, с. 31].

По мнению авторов, региональная политика занятости должна вести к стимулу граждан, являющихся безработными, осуществлять поиск работы, а не получать социальные гарантии, формирующие у многих граждан, которые получают данные льготы, пассивность к процессу поиска работы.

Система профилирования в органах службы занятости сегодня находится на стадии становления. Но результаты ее применения в отдельных регионах страны, и в Ростовской области в частности, дают возможность судить об увеличении эффективности работы служб занятости в рамках усиления трудовой мотивации и трудоустройства граждан, которые официально являются безработными.

В 2013 г. в мероприятиях по профилированию в Ростовской области приняли участие 72 600 безработных граждан (93,7% от числа граждан, признанных безработными за отчетный период). Процедура профилирования проводится в день признания гражданина безработным и осуществляется с использованием «анкеты клиента», по результатам обработки которой определяется профильная группа и намечается перечень мероприятий и услуг, необходимых для трудоустройства. По итогам 2013 г., наибольшая доля трудоустроенных – в 1-й и 2-й профильных группах безработных граждан.

Доля трудоустроенных безработных, входящих в 3-ю профильную группу, ниже, так как значительная ее часть – инвалиды, поиск работы для которых затруднен в связи с ограничениями индивидуальной программы реабилитации, а также лица предпенсионного возраста и жители отдаленных хуторов (табл.)

Таблица

Результаты реализации программы профилирования безработных граждан в органах государственной службы занятости Ростовской области в 2013 г.*

|

Профильная группа |

Количество |

Трудоустроены |

Направлены на профобучение, в том числе повышение квалификации |

|||

|

человек |

% |

человек |

% |

человек |

% |

|

|

1 |

10 595 |

14,6 |

4 191 |

39,6 |

1 421 |

13,4 |

|

2 |

49 077 |

67,6 |

18 153 |

37 |

4 945 |

10,1 |

|

3 |

12 928 |

17,8 |

3 434 |

26,6 |

935 |

7,2 |

|

Всего |

72 600 |

100 |

25 778 |

35,5 |

7 301 |

10,1 |

* Составлено авторами на основе Доклада о результатах за 2013 г. и основных направлениях деятельности на 2014-2015 гг. управления государственной службы занятости населения Ростовской области (Ростов н/Д., 2014).

Следует отметить, что изучение последовательности реализации данных программ позволяет выделить наиболее важные принципы их формирования и выполнения: быстрая реакция на все изменения, происходящие на рынке труда; адаптация к различным изменениям внешней среды; совокупность дополнительных мер; преемственность главных направлений, связанных с уменьшением напряженности во время кризиса; повсеместный активный поиск в регионах новых подходов к реализации политики на рынке труда. Последовательное соблюдение данных принципов при дальнейшей реализации ключевых направлений стимулирующей политики на рынке труда приведет к усилению взаимодействия с социальными партнерами на рынке труда и индивидуального подхода при предоставлении государственных услуг в сфере защиты населения от безработицы и помощи в трудоустройстве.

Выводы

Особенно важно теоретико-методологическое разделение широкого и узкого смысла понятия «рынок труда» в области разработки политики государства в сфере занятости на уровне региона. Узкий смысл понятия «рынок труда» показывает политику одностороннего характера, которая направлена в основном на поддержку и трудоустройство тех безработных, которые являются зарегистрированными. Расширенное определение регионального рынка труда предполагает расширенный объект региональной социально-экономической политики поддержания и наращивания системы, связанной с рабочими местами (занятыми и вакантными), расширение занятости на существующих предприятиях и создание новых предприятий в обеспеченных человеческими ресурсами регионах и территориях и таким путем решение проблемы безработицы в регионе [14, с. 41].

На основе системного подхода нами установлена закономерность роста полифункциональности политики занятости, включающей сочетание стимулирующих мер как в социальной сфере, так и в структурно-инвестиционной и финансовой сферах, а также закономерность роста региональной специфицированности, реализующейся в необходимости перехода к специфическим мерам экономической политики формирования занятости в конкретных регионах, что должно привести к усилению экономической роли региональной политики государства на рынке труда [15, с. 104].

Реальное функционирование региональных рынков труда в России на этапе их формирования характеризовалось небольшими потерями в занятости и умеренной безработицей, гибким рабочим временем и сверхгибкой заработной платой, интенсивным оборотом рабочей силы, невысокой активностью забастовок. Однако, несмотря на то что механизмы приспособления не довели российский рынок труда до критического обвала, следует признать, что практика формирования этого рынка не соответствовала первоначальному замыслу [16, с. 89].

В период финансово-экономического кризиса институционализация применения компенсационной политики государства на региональном рынке труда имеет особую значимость, поскольку именно в этот момент материальная поддержка со стороны службы занятости является основной областью социальной защиты.

Ослабление функций предпринимательской среды особенно важно для Юга России как региона, отличающегося резким снижением объемов производства, уровня и качества жизни населения, недостаточным развитием гражданских прав и свобод, территориальной спецификой приграничья, которая проявилась в потоке беженцев с Украины и снижением безопасности проживания в граничащих с Украиной регионах.

В целом реструктурирование ситуации на рынке труда посредством создания необходимого количества новых рабочих мест, отвечающих целям и задачам предотвращения эффектов экономического кризиса, а также формирования инновационной экономики в субъектах Российской Федерации, зависят от диверсификации практически всех элементов региональной экономики.

Список литературы Региональный рынок труда: становление и инструменты публичного управления

- Котляр А.Э. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. - 1998. - № 1. - С. 33-36; Он же. Еще раз в поддержку критики расширительной трактовки рынка труда // Человек и труд. - 2004. -№ 9. - С. 151.

- Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда. -М.: МИК, 1998. -С. 54.

- Утинова С.С. Изоморфный рынок труда в России. -М.: Наука, 2003. -С. 55.

- Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. -М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2000. -С. 420.

- Layard R., Richter A. Labour Market Adjustment -the Russian Way/A. Aslund (ed.)//Russian Economic Reform at Risk. -L.: Penter, 1995. -P. 28.

- Boeri T., Burda M., Kollo J. Mediating the Transition: Labor Markets in Central and Eastern Europe. -N.Y., 1998. -P. 13.

- Commander S., McHale J., Yemtsov R. Unemployment, Resructuring and Labour Market in Eastern Europe and Russia. The World Bank. -Washington: D.C., 1995. -P. 131.

- Commander S., Tolstopyatenko A. Unemployment, Restructuring and the Pace of Transition//Lessons from the Economic Transition Central and Eastern Europe in the 1990s/Ed. By S. Zeccini. -Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.1997. -P. 57.

- Труд и занятость в России. -М.: Росстат, 2009.

- Гуськова И.В. Трансформация рынка труда России. -Н. Новгород: НИМБ, 2010. -С. 78.

- Бреев Б.Д. Безработица в современной России. -М.: Наука, 2005. -С. 56.

- Ильин В.А., Поварова А.И. Проблемы регионального развития как отражение эффективности государственного управления//Экономика региона. -2014. -№ 3. -С. 48.

- Козлова О.А., Кармакулова А.В. Проблемы и перспективы развития гибких форм занятости населения в северном регионе//Экономика региона. -2013. -№ 2. -С. 31.

- Ignatova T.V. Rolle von Ausbildungsclustern in der entwiklung des arbeitpotentials in suden Russland//Kybernetik@. -Hannover, 2010. -№ 3-4.

- Ignatova T.V., Vasiliev P.P. The Increasing Role of Intellectual and Human Capital in the Management of Modern Russian Economy Development/Science, Technology and Higher Education: materials of the II International research and practice conference. Vol. 1 Westwood, April, 17, 2013/Publishing office Accent Graphics communications -Westwood -Canada, 2013. -Р. 104.

- Змияк С.С. Становление российской модели рынка труда в период рыночной трансформации: системно-эволюционный анализ//Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. -2014. -№ 4. -С. 89.