Регуляция пищевого поведения цыплят при имбалансе лизина и треонина

Автор: Рядчиков В.Г., Тарабрин И.В., Зиганшин Р.Х.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Физиология и биохимия пищеварения

Статья в выпуске: 2 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

Определяли количество лимитирующих аминокислот в крови, гипоталамусе, печени, мозге у цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 в связи с их пищевым поведением при содержании на имбалансных по незаменимым аминокислотам рационах. Исследовали влияние перитонеаль-ных инъекций экстрактов головного мозга треонин-имбалансных цыплят и нейропептида Y на пищевое поведение животных в условиях имбаланса рациона по треонину. Изучали наличие у цыплят безусловного рефлекса поиска и идентификации альтернативных источников незаменимых аминокислот при их имбалансе в рационе.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133164

IDR: 142133164 | УДК: 636.5.033:636.084.4:591.18.4

Текст научной статьи Регуляция пищевого поведения цыплят при имбалансе лизина и треонина

Определяли количество лимитирующих аминокислот в крови, гипоталамусе, печени, мозге у цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 в связи с их пищевым поведением при содержании на имбалансных по незаменимым аминокислотам рационах. Исследовали влияние перитонеальных инъекций экстрактов головного мозга треонин-имбалансных цыплят и нейропептида Y на пищевое поведение животных в условиях имбаланса рациона по треонину. Изучали наличие у цыплят безусловного рефлекса поиска и идентификации альтернативных источников незаменимых аминокислот при их имбалансе в рационе.

Признано, что причиной аноректической реакции (анорексия — голодание) животных на имбаланс аминокислот в рационе является дефицит какой-либо незаменимой аминокислоты. В крови дефицит лимитирующих аминокислот распознают сенсорные хеморецепторы, которые находятся в головном мозге. Поскольку содержание лимитирующей аминокислоты наиболее заметно снижается в передней части коры грушевидной доли мозга, несколько меньше — в гипоталамусе, а в остальных 13 из 15 изученных структур головного мозга практически не изменяется, считают, что именно кора грушевидной доли является областью первичной рецепции при анализе дефицита аминокислот. У крыс, которым предлагали имбалансный рацион, инъекция раствора лимитирующей аминокислоты в эту область способствовала повышению потребления корма, а при поражении коры грушевидной доли электрическим током потребление пищи не уменьшалось (1, 2). У лейцин- и треонин-имбалансных крыс низкое содержание этих аминокислот фиксировали в коре грушевидной доли через 30 мин, а отказ от корма несколько раньше — через 12-16 мин (3, 4). В другом эксперименте реакция отвращения к треонин-имбалансной пище наступала через 2 ч, а снижение концентрации треонина в плазме крови — через 3 ч (5). Эти данные позволяют предположить, что первичной областью рецепции при распознавании дефицита или избытка незаменимых аминокислот в организме могут быть и другие структуры, представляющие собой более ранние «системы оповещения», чем рецепторы коры грушевидной доли мозга.

Для растущих животных при имбалансе рациона два фактора оказываются неблагоприятными — дефицит лимитирующей незаменимой аминокислоты и избыток остальных незаменимых аминокислот относительно дефицитной. Имеется много доказательств негативного влияния высокобелкового корма или обогащения рациона избыточным количеством аминокислот на аппетит (6-8). Однако действию фактора избыточности аминокислот в связи с пищевым поведением животных уделяется недостаточно внимания.

В обеспечении работы механизма пищевого поведения задействована нейрогуморальная система. В коре грушевидной доли мозга обнаружены специфические типы молекулярных рецепторов для нескольких трансмиттерных систем, которые вовлечены в реакцию на дефицит незаменимых аминокислот. В том числе это норэпинефрин, γ -аминомасляная кислота, серотонин, дофамин, оксид азота, модулирующие работу глутаминергических синапсов в коре грушевидной доли (9). Эти системы осуществляют проведение сигнала и активируют последующие реакции деградации и синтеза белка при изменении генной активности клеток мозга (7, 10, 11). Имеется также ряд исследований, показывающих роль нейропептидов и гормонов в регуляции пищевого поведения (12). В частности, инъекция нейропептида Y в количестве 1-1,5 нмоль в кору грушевидной доли мозга треонин-имбалансных крыс вызывала снижение потребления корма. Соматостатин имел двойное действие: при инъекции 1 пмоль аппетит улучшался, при инъекции 2 пмоль ухудшался. У цыплят на сбалансированном рационе нейропептид Y стимулировал потребление корма (13). Гормон, ингибирующий гонадотропин, при интрацеребровентрикулярной инъекции цыплятам повышал аппетит, антисыворотка к этому гормону вызывала аноректическую реакцию. Однако пока нет сведений об участии нейропептидов в специфических реакциях на дефицит какой-либо незаменимой аминокислоты или избыточное количество недефицитных аминокислот (14). Поскольку система механизмов пищевого поведения формируется в головном мозге на молекулярном уровне, на первом этапе исследования представляло интерес получить экстракты мозга и проверить их действие на пищевое поведение цыплят после интраперитонеальной инъекции.

Цель нашей работы состояла в следующем: изучить эффективность потребления корма цыплятами-бройлерами в условиях имбаланса лизина и треонина в рационе; оценить влияние разных форм баланса аминокислот в рационе на концентрацию свободных аминокислот в крови и их содержание в печени, мозге, гипоталамусе; исследовать способность животных к поиску и идентификации альтернативных источников дефицитной аминокислоты, а 43

также к адаптации в условиях имбаланса аминокислот; сравнить действие интраперитонеальной инъекции нейропептида Y и экстрактов мозга имба-лансных особей на пищевое поведение цыплят.

Методика . О п ы т 1 . И з у ч е н и е м еха н и з м о в р е гул я ц и и пищевого поведения цыплят в условиях имбаланса лиз и н а и т ре о н и н а в р а ц и о н е . Опыт проводили на четырех группах цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2. Группы по 12 особей подбирали методом аналогов среди цыплят в возрасте 18 сут. Протоколы работы с животными утверждены Ученым советом зооинженерного факультета Кубанского государственного аграрного университета.

Перед началом эксперимента цыплят всех групп в течение 3 сут кормили одним и тем же комбикормом согласно нормам ВНИТИП-2003 (15). После этого I группу (контроль) перевели на основной рацион (табл. 1), который включал зерно пшеницы, смесь аминокислот (первой лимитирующей аминокислотой в рационе был лизин, второй — треонин), добавки витаминов, макро- и микроэлементов по нормам ВНИТИП-2003. Кроме того, в корм вводили муку из пшеничной соломы (доля по массе 3 %) для обеспечения животных необходимым количеством клетчатки, а также препарат β -глюканазного фермента Роксозим G («Ф. Хофманн-Ля Рош Лтд.», Швейцария), который улучшает переваримость некрахмалистых полисахаридов. В IV группе (опыт, скорректированный рацион) основной рацион обогащали всеми недостающими незаменимыми и заменимыми L-аминокислотами, в том числе лизином и треонином, до 100 % потребности. Аминокислоты («Аджиномото Ко Лтд.», Япония) вносили в виде кристаллических препаратов. Добавки (г/кг корма) составили: лизин·HCl (98 %) — 10,5; DL-метионин — 3,0; цистин — 3,0; треонин (98 %) — 5,8; триптофан — 1,3; аргинин HCl·H 2 O — 9,5; глицин + серин — 2,2; гистидин·HCl — 3,4; изолейцин — 6,2; лейцин — 10,4; фенилаланин + тирозин — 7,6; валин — 6,1; глутаминовая кислота — 18,0; пролин — 10,0; аланин — 10,0; аспарагин — 18,0. Цыплята II группы (опыт, имбаланс лизина) получали основной рацион плюс смесь кристаллических препаратов всех недостающих незаменимых и заменимых аминокислот до 100 % потребности, кроме лизина, количество которого оставалось таким же, как в I группе (30 % потребности). Аналогично III группа (опыт, имбаланс треонина) получала основной рацион, который был обогащен всеми недостающими аминокислотами, за исключением треонина.

1. Содержание компонентов в основном рационе цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 при изучении пищевого поведения (опыты 1-4)

|

Компонент |

Доля по массе, % |

и треонина по рационам со- |

|

Пшеница |

90,8 |

ставили соответственно 10,45; |

|

Масло подсолнечное |

2,5 |

0,30; 0,305 (основной рацион); |

|

Трикальцийфосфат |

3,0 |

18,4; 0,28; 8,5 (лизин- |

|

Мука из пшеничной соломы |

3,0 |

|

|

Премикс микроэлементный Веталлас Евровед |

0,1 |

имбалансный рацион); 18,6; |

|

Премикс витаминный Веталлас Евровед |

0,1 |

1,12; 0,290 (треонин- |

|

Антиоксидант |

0,015 |

|

|

Флавомицин |

0,006 |

имбалансный рацион); 18,9; |

|

Роксозим G-2 |

0,012 |

1,12; 8,5 (скорректированнный |

|

NaCl |

0,4 |

|

|

Смесь незаменимых аминокислот: |

рацион). Цитрат натрия вво- |

|

|

лизин |

0,30 |

дился в рационы II-IV групп |

|

метионин + цистин |

0,41 |

|

|

треонин |

0,305 |

для оптимизации соотношения |

|

триптофан |

0,12 |

натрия и хлора, который по- |

|

аргинин |

0,50 0,89 |

ступал с препаратами лизина, |

|

глицин + серин |

||

|

гистидин |

0,23 |

аргинина и гистидина. При |

|

изолейцин |

0,38 |

этом NaCl из рационов II-IV |

|

лейцин |

0,68 |

|

|

фенилаланин + тирозин |

0,15 |

групп исключали. Кормили цы- |

|

валин |

0,46 |

плят вволю в течение 11 сут, |

Показатели содержания (доля по массе, %) сырого протеина (белок пшеницы +

П р и м е ч а н и е. Характеристики пищевой ценности рациона: обменная энергия — 320,0 ккал/100 г, содержание сырого протеина — 10,45 %, содержание сырой клетчатки — 3,2 %, Ca — 1,0 %, P общий — 0,68 %, P доступный — 0,42 %, Na — 0,18 %, Cl — 0,24 %.

рост учитывали индивидуально, потребление корма — по группам.

Для определения сво- бодных аминокислот в плазме крови, печени и мозге в конце опыта четырех

цыплят из каждой группы умерщвляли методом декапитации через 2 ч после начала потребления корма. Головы сразу же замораживали в жидком азоте, затем в течение минуты препарировали образцы целого мозга и отдельно гипоталамуса. Образцы хранили в сосуде Дьюара в жидком азоте (-196 oC). Пробы крови и печени отбирали при убое цыплят. Кровь гепаринизировали, форменные элементы отделяли центрифугированием, после чего плазму замораживали при –16 оС. Образцы печени сразу после изъятия замораживали в жидком азоте.

При анализе плазмы крови к 300 мкл исходного материала добавляли 33 мкл 44 % сульфосалициловой кислоты для осаждения белков. В течение 10 мин тщательно перемешивали содержимое пробирок на электромешалке, 45

после чего центрифугировали в течение 3 мин (320 g ). Отбирали по 30 мкл супернатанта, добавляли к отобранному образцу 270 мкл 0,1 н. HCl, перемешивали. При подготовке проб печени, мозга и гипоталамуса для аминокислотного анализа навески ткани по 10 мг гомогенизировали в 180 мкл дистиллированной воды. Осаждение белка и центрифугирование проводили так же, как для образцов крови. Содержание аминокислот в пробах определяли на анализаторе Toshiba 835 (Япония).

Опыт 2. Способность цыплят-бройлеров к поиску и идентификации альтернативных источников лизина и треон и н а п ри и м бал ан се ра ц и о н а . Методом аналогов сформировали две группы цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 в возрасте 20 сут по 10 гол. в каждой. Цыплятам из I группы предлагали рацион с имбалансом лизина, из II — c имбалансом треонина. Рационы составляли так же, как в опыте 1. На этих рационах птицу содержали 8 сут, потребление воды не ограничивали. В следующие 4 сут птице из I группы (имбаланс треонина) ставили две поилки — c водой и с 0,5 % водным раствором треонина. Во II группе (имба-ланс лизина) цыплятам предлагали поилку с водой и поилку с 1 % водным раствором гидрохлорида лизина. Затем на 4-е сут поилки с раствором аминокислоты убирали, оставляя только поилки с чистой водой. Потребление воды, водных растворов аминокислот и корма учитывали посуточно.

Опыт 3. Влияние имбаланса на поведенческие реакции цыплят (поедание корма, передвижение по клетке , со н , п от ребл е н и е вод ы ) . Методом аналогов сформировали две группы цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 в возрасте 20 сут по 10 гол. в каждой. Условия содержания и кормления цыплят были такими же, как в опытах 1 и 2. В течение первых 5 сут обеим группам предлагали скорректированный рацион (см. методику опыта 1). Далее I группа продолжала получать тот же рацион, а цыплят II группы перевели на корм с имбалансом треонина. С этого момента проводили поминутный хронометраж поведения животных в течение первых 6 ч светового дня. Через 3 сут хронометраж повторили.

Опыт 4. Действие интраперитонеальной инъекции э кст р а кт о в г ол о в н о г о м о з г а и н е й р о п е п т и д а Y ( N PY ) н а п и ще в ое п о веде н и е ц ы п ля т - б ро йл е ро в . Экстракты головного мозга для инъекций получали от цыплят из III (имбаланс треонина) и IV группы (скорректированный рацион) опыта 1. Для изучения действия нейропептида Y (свиного) использовали коммерческий препарат ICN 2004, Neuropeptide Y (82785-45-3).

На первом этапе экстракции головной мозг от четырех особей объединяли в одну пробу, добавляли 1 М уксусную кислоту из расчета 10 мл на 1 г ткани и гомогенизировали на льду. Для предотвращения возможных ферментативных процессов перед гомогенизацией в образцы вводили ингибиторы протеаз: фенилметилсульфонилфторид (PMSF, 10-4 моль, ингибитор сериновых и цистиновых протеаз), pepstatin A (10-6 моль, ингибитор кислых протеаз), этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА, 10-3 моль, ингибитор протеаз, содержащих двухвалентные металлы). Использовали гомогенизатор Polytron PT-3000 («Kinematica AG», Швейцария, 45 000 об/мин). Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин при 2200 g на центрифуге Eppendorf (Германия) при температуре +2 оС. Полученный супернатант и осадок замораживали при –80 оС и лиофилизировали. На втором этапе экстрации лиофилизированный супернатант перерастворяли в 1 М уксусной кислоте, повторно центрифугировали для более полной очистки от нерастворимых остатков и гидрофобных белков и лиофилизировали.

В эксперимент по интраперитонеальной инъекции отобрали четыре группы по 10 цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 в возрасте 21 сут с живой массой 380 г. Условия содержания и кормления птицы были такими же, как в опыте 1. Все группы потребляли рацион с имбалансом треонина (см. методику опыта 1). Цыплятам I группы (контрольной) вводили по 1 мл физиологического раствора. Животные II группы получали интраперитонеально нейропептид Y из расчета 90 мкг/кг живой массы (35 мкг в 2 мл физиологического раствора каждому цыпленку). В III группе животным однократно вводили экстракт головного мозга от цыплят, содержавшихся на скорректированном рационе, а в IV группе — экстракт мозга от треонин-имбалансных цыплят из расчета 120 мг/кг живой массы (45 мг в 2 мл физиологического раствора). За 1 ч до инъекций начали вести поминутный хронометраж пищевого поведения. Потребление корма учитывали по группам.

Результаты . О п ы т 1 . И зуч е н и е м еха н и з м о в р е гул я ц и и пищевого поведения цыплят в условиях имбаланса лиз и н а и т ре о н и н а в ра ц и о н е . Цыплята I группы, которых содержали на основном низкобелковом рационе, довольно хорошо поедали корм (табл. 2). Во II и III группах обогащение рационов смесями аминокислот (соответственно без лизина и треонина) вызывало резкое снижение потребления корма, хотя содержание лизина и треонина в рационах указанных групп оставалось практически таким же, как в I группе (см. табл. 2). Эти данные показывают, что фактором, вызывающим снижение пищевой активности при имбалансе рациона, явля-47

ется избыток других аминокислот относительно лимитирующих — лизина и треонина. У животных, которых содержали на скорректированном по аминокислотам рационе (100 % нормы, включая лизин и треонин), потребление корма было самым высоким.

Интенсивность роста бройлеров напрямую зависела от количества потребленного корма. Максимальный среднесуточный прирост живой массы отмечали у цыплят на скорректированном рационе (IV группа), наименьший — при имбалансе лизина (II группа). В III группе (имбаланс треонина) уменьшение живой массы цыплят в среднем за сутки составляло 3,1 г. Цыплята, получавшие основной низкобелковый пшеничный рацион, относительно неплохо росли и выглядели вполне здоровыми. В ранее проведенных экспериментах мы не наблюдали повышения потребления корма животными как способа адаптации к имбалансу рациона (16).

2. Рост и потребление корма по группам (I-IV) цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 при содержании на рационах с разным балансом незаменимых аминокислот

|

Показатель |

I (основной рацион) |

II (имбаланс лизина) |

III (имбаланс треонина) |

IV (скорректированный рацион) |

|

Живая масса, г: в начале опыта |

679,5±22,3 |

675,4±21,7 |

664,2±20,2 |

670,9±30,0 |

|

в конце опыта |

836,9±25,1 |

689,6±29,9 |

630,1±17,7 |

1278,7±54,6 |

|

Среднесуточный прирост |

14,3±1,1 |

1,2±0,6 |

–3,1±1,2 |

49,8±0,9 |

|

живой массы, г Потребление, ½ (гол ˛ сут)-1: корм, г |

88,3 |

44,4 |

38,9 |

98,2 |

|

белок пшеницы + аминокислоты, г |

9,22 |

8,15 |

7,22 |

18,85 |

|

лизин, мг |

265 |

124 |

436 |

1100 |

|

треонин, мг |

260 |

377 |

109 |

840 |

|

П р и м е ч а н и е. Состав рационов см. в разделе «Методика» . |

||||

Концентрация свободных аминокислот в плазме крови цыплят. У цыплят, получавших имбалансные рационы с низким содержанием лизина и треонина на фоне обогащения нелимитирующими аминокислотами (II и III группы), при снижении потребления корма происходило достоверное уменьшение концентрации соответствующих дефицитных аминокислот в плазме крови (Р < 0,05 и Р < 0,001) по сравнению с этим показателем у животных в контрольной группе (табл. 3).

В плазме крови лизин-имбалансных цыплят концентрация пролина, аланина, гистидина, триптофана была достоверно ниже, а глицина, орнитина и аргинина — выше по сравнению с их концентрацией в плазме крови цыплят, содержащихся на основном рационе. У треонин-имбалансных цыплят низкой была концентрация оксипролина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, гистидина и триптофана, но существенно увеличивалась концентрация глицина.

3. Количество свободных аминокислот (мг%) в тканях цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 по группам (I-IV) при содержании на рационах с разным балансом незаменимых аминокислот ( n = 4)

|

Аминокислота, метаболит |

I (основной рацион) |

II (имбаланс лизина) |

III (имбаланс треонина) |

IV (скорректированный рацион) |

|

Плазма крови |

||||

|

Таурин |

1,10±0,19 |

0,97±0,18 |

1,96±0,14*** |

1,18±0,14 |

|

Мочевина |

0,14±0,04 |

0,10±0,01 |

0,30±0,09 |

0,12±0,01 |

|

Треонин |

10,13±0,58 |

19,78±0,66*** |

6,76±0,59*** |

16,39±1,34*** |

|

Лизин |

1,65±0,12 |

0,98±0,09* |

7,15±0,77** |

3,00±0,04** |

|

Сумма аминокислот |

71,0±2,0 |

81,1±3,9* |

69,2±3,1 |

69,8±3,9 |

|

Печень |

||||

|

Таурин |

33,53±5,76 |

54,04±0,31** |

76,19±9,51*** |

71,06±2,75*** |

|

Мочевина |

3,65±0,50 |

5,59±0,041** |

9,18±1,74** |

5,77±1,20 |

|

Треонин |

93,97±9,05 |

128,63±0,60** |

92,3±2,98 |

129,82±5,96*** |

|

Лизин |

66,23±3,36 |

70,61±0,21 |

71,93±2,05 |

106,73±11,70*** |

|

Сумма аминокислот |

1189,3±64,8 |

1334,3±65,9 |

1464,6±71,9** |

1699±80,4*** |

|

Мозг |

||||

|

Таурин |

32,03±0,75 |

36,78±0,20 |

37,78±2,00 |

42,03±3,75 |

|

Мочевина |

2,74±0,10 |

3,33±0,01* |

3,16±0,31 |

3,04±0,15 |

|

Треонин |

52,64±3,57 |

72,65±0,42* |

59,07±2,38 |

77,89±2,26** |

|

Лизин |

17,84±1,46 |

19,44±0,13 |

22,66±2,63 |

21,05±0,73 |

|

Сумма аминокислот |

684,7±3,6 |

709,5±31,1 |

692,6±55,5 |

745,5±40,7 |

|

Гипоталамус |

||||

|

Таурин |

17,89±0,13 |

22,64±0,16 |

13,64±1,38 |

31,28±0,13*** |

|

Мочевина |

2,00±0,00 |

2,26±0,00 |

1,58±0,05** |

2,52±0,04** |

|

Треонин |

39,9±2,14 |

53,12±0,39 |

38,35±3,22 |

67,65±4,29** |

|

Лизин |

15,5±0,88 |

11,46±0,02* |

13,03±0,23 |

20,91±2,49 |

|

Сумма аминокислот |

556,0±18,0 |

582,0±12,1 |

404,8±12,1** |

623,1±9,8* |

|

* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 (достоверность различий относительно I группы). |

||||

Суммарное количество свободных аминокислот в плазме крови цыплят на рационе с имбалансом лизина было существенно выше по сравнению с этим показателем у животных остальных групп, причем в основном за счет двух аминокислот — треонина и глицина. Ранее в опытах на белых крысах, получавших рацион с дефицитом лизина, мы также наблюдали обратную зависимость между концентрацией лизина и треонина в плазме крови (17).

Содержание свободных аминокислот в печени. Известно, что печень является органом, в котором осуществляется переаминирова- ние аминокислот и переработка аммиака, освобождаемого при дезаминировании аминокислот, в мочевину. Следует отметить тот факт, что содержание лизина и треонина в печени в группах с имбалансом рациона оказалось на уровне контроля (основной рацион), хотя потребление этих аминокислот в опыте снижалось более чем в 2 раза относительно контроля. Вместе с тем общее содержание аминокислот у имбалансных цыплят было значительно выше, чем у цыплят, получавших основной рацион (соответственно на 12,2 и 23,1 %). Задержка значительного количества аминокислот в печени, по-видимому, обусловлена трудностями быстрой утилизации избыточных потоков нелимитирующих аминокислот при дефиците лизина и треонина. О напряженности этих процессов свидетельствует также высокое содержание мочевины и таурина в печени цыплят имбалансных групп.

В печени цыплят, получавших скорректированный рацион, суммарное содержание свободных аминокислот тоже было весьма значительным — соответственно на 43, 27 и 16 % выше, чем у животных из I, II и III групп. Однако с учетом того, что количество потребленного белка (белок пшеницы + препараты аминокислот) в IV группе составило соответственно 208, 233 и 265 % относительно его количества, полученного цыплятами из I, II и III групп, приведенные значения суммарного содержания аминокислот представляются вполне нормальными. В данном случае существенную долю в увеличение общего показателя вносили заменимые аминокислоты — глутаминовая, аспарагиновая, глицин, а из незаменимых — лизин.

Содержание свободных аминокислот в мозге. Следует отметить, что в мозге цыплят разных групп содержание как отдельных аминокислот, так и их общая сумма оказались практически одинаковыми, несмотря на огромные различия в потреблении аминокислот с пищей (исключение составил треонин, содержание которого в материале от лизин-имбалансных цыплят и цыплят из группы, получавшей скорректированный рацион, было достоверно выше — соответственно P < 0,05 и P < 0,01). Более того, в мозге цыплят из II и III групп количество дефицитных лизина и треонина не снижалось относительно контрольной группы, которая получала основной рацион. Эти данные могут быть доказательством важной роли гематоэнцефалического барьера в регуляции содержания свободных аминокислот на уровне, соответствующем гомеостатическим параметрам мозга как наиболее важного органа. Известно, что в капиллярно-транспортной системе аминокислоты конкурируют за гематоэнцефалический барьер (18). Возможным механизмом регу- ляции конкурентных потоков является поддержание гематоэнцефалическим барьером аминостатического гомеостаза.

Содержание свободных аминокислот в гипоталамусе. В гипоталамусе цыплят из группы с имбалансом лизина его содержание было достоверно ниже (P < 0,05), чем у контрольных цыплят (основной рацион). Однако в случае с треонином (цыплята из III группы в сравнении с I) соответствующую разницу мы не выявили. В то же время суммарное содержание аминокислот у особей в III группе было намного ниже, чем в остальных, что неудивительно, так как цыплята в этой группе очень плохо поедали корм и теряли живую массу, особенно во второй половине опыта.

Можно полагать, что в гипоталамусе гематоэнцефалический барьер не сортирует потоки аминокислот по гомеостатическому принципу. По-видимому, в данном случае функция гипоталамуса — анализ состава доставляемых кровью аминокислот per se, который необходим для активации системы нейромедиаторов и нейропептидов, участвующих в формировании соответствующего пищевого поведения.

ис

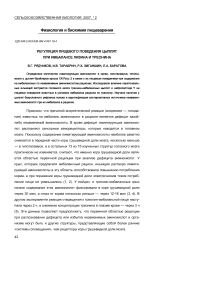

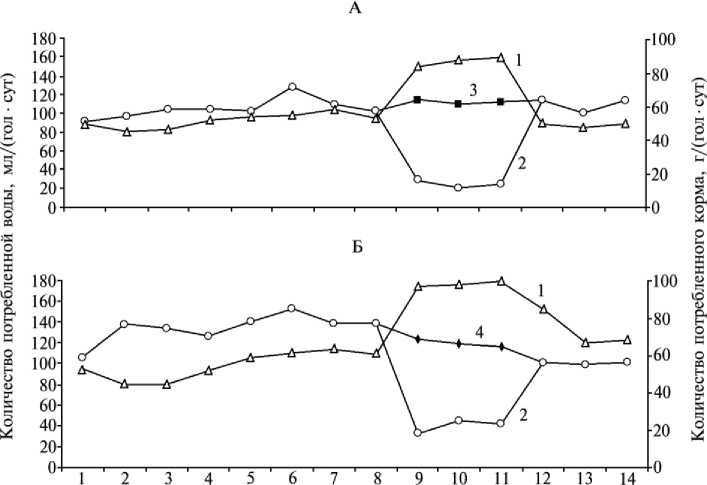

Опыт 2. Способность цыплят-бройлеров к поиску и идентификации альтернативных источников лизина и треон и н а п р и их и м бала н се в ра ц ио н е . Предоставление недостающих аминокислот в виде водных растворов лизина или треонина в дополнительной поилке выявило способность цыплят быстро находить альтернативные источники дефицитного пищевого компонента и пить в значительно большем количестве не воду, а раствор недостающей аминокислоты (рис.). При перемене местоположения поилок животные быстро находили источник аминокислоты, хотя сами поилки не различались по форме, а вода и водный раствор аминокислот — по цвету и запаху. С повышением потребления растворов недостающих аминокислот потребление корма в группах на имба-лансных по лизину и треонину рационах увеличилось на 60-70 %, что, в свою очередь, способствовало повышению среднесуточных приростов живой массы соответственно с 2,4 до 31,2 г и с 11,7 до 45 г. После 4-суточного периода с двумя поилками цыплятам снова оставляли одну поилку с водой. Это вызвало резкое снижение потребления корма и среднесуточных приростов живой массы (соответственно до 2,6 и 19,2 г).

Время, сут

Потребление корма (1), воды (2), водных растворов лизина (3) и треонина (4) цыплятами-бройлерами кросса СК-Русь 2 при имбалансе лизина (А) и треонина (Б) в рационе.

Результаты этих опытов свидетельствует о том, что животные обладают очень чувствительным механизмом контроля аминокислотного состава пищи, рефлексом поиска и идентификации альтернативных источников дефицитных аминокислот.

Опыт 3. Влияние имбаланса рациона на поведен-чес кие реакции цыплят (поедание корма, передвижение по клетке, сон, потребление воды). Хронометраж поведенческих реакций показал, что со 2-го ч после перевода цыплят на рацион с имба-лансом треонина продолжительность потребления корма резко сократилась. Через 3 ч доля времени, затрачиваемого цыплятами на перемещение по клетке и потребление воды возросла соответственно на 40 и 32 %, на сон — уменьшилась на 16 %. Через 3 сут продолжительность потребления корма увеличилась, затраты времени на перемещение по клетке возросли в 3 раза (видимо, вследствие поиска альтернативного источника пищи), время, в течение которого животные пили воду, сократилось. В контрольной группе, которую содержали на скорректированном рационе, животные 65-75 % времени спали или лежали; треонин-имбалансные цыплята на сон затрачивали 40-55 % времени наблюдения. Результаты оценки поведенческих реакций цыплят (табл. 4) свидетельствуют о более возбужденном состоянии центральной нервной системы при несбалансированном по аминокислотам питании и, по-видимому, о более высоких затратах энергии на физическую активность.

Опыт 4. Действие интраперитонеальной инъекции экстрактов головного мозга и нейропептида Y (NPY ) на пищевое поведение цыплят - бройлеров. Динамика потребления треонин-имбалансными цыплятами (п = 10) корма до и после интраперитонеальной инъекции была следующей: в контроле (I группа опыта 4, инъекция физиологического раствора) — 4,0; 3,0; 3,0 (соответственно 1 ч до инъекции, 1-й и 2-й ч после инъекции); в варианте с NPY (II группа опыта 4) — Ж 4,0; 2,0; 4,0; при введении материала от цыплят из группы со скорректированным рационом (III группа опыта 4) —Ж 4,0; 3,0; 3,0; при инъекции экстракта мозга треонин-имбалансных цыплят (Ж^ группа опыта 4) — 4,0; 2,0; 2,0 г/гол. Общее потребление корма за сутки в I, II, III и IV группах составило соответственно 45,0; 49,0; 42,0 и 38,0 г/гол.

4. Поведенческие характеристики цыплят-бройлеров кросса СК-Русь 2 при содержании на скорректированном и треонин-имбалансном рационах (% времени наблюдения, п = 10)

|

Группа |

Пищевая активность |

Перемещение по клетке |

Сон, отдых |

Потребление воды |

|

I (скорректированный рацион, |

11,3±1,67 |

11,8±4,50 |

73,3±7,33 |

3,5±1,17 |

|

контроль) |

||||

|

II (имбаланс треонина) |

8,0±3,00 |

36,3±2,67* |

54,3±6,00 |

1,3±0,33 |

* P < 0,05.

П р и м е ч а н и е. Условия опыта см. в разделе «Методика».

Таким образом, в 1-й ч после инъекции нейропептида Y и экстрактов мозга во всех группах отмечали снижение потребления корма. За 2-й ч в группе, которой инъецировали нейропептид Y, потребление корма восстановилось до уровня почасового потребления перед инъекцией. Суточное потребление корма в этой группе оказалось максимальным. Цыплята, инъецированные экстрактами мозга животных из групп, содержавшихся на имба-лансном и скорректированном рационах (соответственно III и IV группы опыта 1), в течение первых 2 ч не могли восстановить потребление корма до исходного уровня. Особенно это было заметно в группе, которой инъецировали экстракт мозга треонин-имбалансных цыплят: в целом за сутки оно отставало на 16 % от контроля и на 22,5 % — от потребления в группе, получившей инъекцию нейропептида Y. Эти данные могут свидетельствовать о наличии в экстрактах мозга треонин-имбалансных цыплят веществ, активно действующих на пищевое поведение, что дает основание продолжать исследования 53

молекулярных механизмов его регуляции при разных формах баланса амино- кислот.

Итак, в наших опытах сбалансированные дозы аминокислотных добавок к основному низкобелковому рациону использовались цыплятами и стимулировали их рост. В то же время в имбалансных рационах из-за некомпен-сированности по лизину и треонину полное обеспечение потребностей животных в остальных аминокислотах оказалось «излишним». Животные не могли использовать эти аминокислоты для синтеза белка и роста, вследствие чего на рационах с имбалансом потоки аминокислот, которые не утилизировались по назначению, и их метаболитов (аммиака, мочевины, таурина) возрастали, причем в большей степени, чем на низкобелковом основном рационе.

Имеются данные, что при увеличении содержания белка или аминокислот в условиях имбаланса наблюдается повышение активности ферментов деградации дефицитных аминокислот. Например, активность треониновой дегидратазы в большей мере повышалась в ответ на увеличение количества белка, а не треонина (19). Добавки смеси из 17 кристаллических аминокислот в полусинтетический рацион без треонина вызывали рост активности треониновой дегидратазы в печени цыплят более чем в 3 раза (20). У крыс на гистидин-имбалансном рационе наблюдали подобную реакцию: активность фермента деградации гистидина —Ж гистидазы и содержание ее мРНК в печени значительно возрастали при введении в казеиновый рацион смеси аминокислот без гистидина (21), а при добавлении к кукурузному рациону смеси аминокислот без лизина активность фермента лизин- а -кетоглутаратредуктазы увеличилась в 2 раза (22).

Повышение активности ферментов деградации лимитирующих аминокислот в ответ на увеличение общего количества белка или аминокислот кажется крайне нелогичным, поскольку дефицит лимитирующей аминокислоты усугубляется, аноректическая реакция на имбаланс становится более острой по сравнению с низкобелковым рационом. Объяснить подобный феномен трудно, если не принять во внимание тот факт, что в процессе эволюции механизм регуляции активности ферментов деградации формировался в естественной среде обитания животных. В природе не встречаются источники пищи с крайними отклонениями по содержанию той или другой незаменимой аминокислоты либо ее полным отсутствием. Такой дисбаланс создается в искусственных рационах, приготовленных с использованием химических препаратов аминокислот. Поэтому активность ферментов деградации регулируется не 54

столько субстратом — целевой аминокислотой, сколько общим количеством белка (аминокислот).

Пул свободных аминокислот в жидкостях и тканях формируется за счет экзогенных аминокислот, поступающих в результате переваривания пищи, и эндогенных, образовавшихся в результате гидролиза клеточными протеазами белков организма в процессе их обновления. Часть эндогенных аминокислот окисляется с образованием аммиака и мочевины, другая часть участвует в ресинтезе белков. Разделить содержащиеся в плазме крови, печени и мозге свободные аминокислоты по происхождению невозможно. Видимо, вследствие больших эндогенных потоков в органах с наименьшим периодом полужизни белков, какими являются печень и мозг, мы не обнаружили низкого содержания лизина и треонина при соответствующих имбалансах. В плазме крови цыплят наблюдалось достоверное снижение концентрации этих аминокислот через 2 ч после начала кормления. В гипоталамусе снижалось содержание лизина, а содержание треонина оставалось таким же, как у цыплят на основном рационе.

Причиной анорексии при имбалансе может быть не только низкий уровень дефицитной, но и избыток остальных аминокислот относительно лимитирующей. Мы отмечали существенное увеличение содержания суммы аминокислот, мочевины и таурина в печени имбалансных цыплят по сравнению с контролем (при том, что потребление корма в группах снижалось). Это может свидетельствовать о «зависании» в печени большого количества нелимитирующих аминокислот, которые оказываются невостребованными из-за отсутствия необходимого количества лизина и треонина. Такую же тенденцию, то есть значительное повышение суммарного содержания аминокислот в печени крыс при имбалансе лизина и триптофана в рационе, мы наблюдали ранее (23). В свою очередь, перегруженность печени аминокислотами и их метаболитами может быть причиной аноректической реакции. Это предположение в определенной мере подтверждают исследования зарубежных авторов по ваготомии. Так, субдиафрагматическая ваготомия, включая гепатическую и желудочную ветви блуждающего нерва, способствовала хорошему аппетиту у имбалансных крыс. Авторы полагают, что эта область вагусной иннервации может играть важную роль в начальной реакции животных на им-баланс (24). Возможно, первая информация об имбалансе аминокислот поступает в центральную нервную систему из печени и кишечника через блуждающий нерв, и на этой основе формируется соответствующее пищевое поведение животных.

Организм не накапливает аминокислоты, как жир или гликоген. Можно полагать, что возникающая при имбалансе аноректическая реакция, а также отсутствие или слабая адаптация к имбалансу обусловлены недостаточной способностью организма, в том числе печени, к деградации большого потока «лишних» аминокислот. Поэтому реакцию животных на имбаланс, которая проявляется в снижении аппетита или полном отказе от корма, следует рассматривать как физиологически обоснованный защитный рефлекс, обеспечивающий поддержание гомеостаза. То, что в мозге треонин-имбалансных цыплят на молекулярном уровне формируется система, вызывающая анорексию, вполне очевидно, поскольку в результате интраперитонеальной инъекции экстракта их мозга наблюдалось заметное снижение потребления корма у инъецированных особей. Нейропептид Y явно стимулировал потребление цыплятами треонин-имбалансного рациона. Поэтому проведение дальнейших исследований по молекулярной идентификации факторов регуляции аппетита при имбалансе представляет определенный интерес.

Таким образом, мы показали, что цыплята-бройлеры реагируют на им-баланс рациона по лизину и треонину снижением потребления корма и, как следствие, замедлением роста. Действие имбаланса определяется двумя факторами: дефицитом лимитирующей аминокислоты и «избытком» остальных аминокислот. При имбалансе лизина или треонина соответственно снижается их концентрация в плазме крови и содержание лизина в гипоталамусе, а содержание в печени и целом мозге остается таким же, как у цыплят на основном и скорректированном рационах. По-видимому, содержание аминокислот в мозге животных регулируется на гомеостатическом уровне. В печени у имбалансных цыплят заметно возрастает суммарное количество аминокислот, содержание мочевины и таурина, что свидетельствует о напряженных процессах по нейтрализации «лишних» аминокислот. Можно полагать, что образующиеся продукты деградации аминокислот (аммиак и мочевина) негативно действуют на обмен веществ и здоровье животных, вследствие чего снижение потребления пищи при имбалансе следует рассматривать как физиологически обоснованную защитную реакцию организма. Экстракты из целого мозга треонин-имбалансных цыплят, по-видимому, содержат вещества, способные вызывать аноректическую реакцию на соответствующий имбаланс. Идентификация этих факторов регуляции аппетита на молекулярном уровне представляет определенный интерес. Животные обладают чувствительным механизмом поиска и идентификации альтернативных источников дефицитных аминокислот. При смене местоположения этого источника цыплята быстро его находят и прочно удерживают в памяти. 56

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. G i e t z e n D.W., E r e c i u s L.F., R o g e r s Q.R. Neurochemical changes after imbalanced diets suggest a brain circuit mediating anorectic responses to amino acid deficiency in rats. J. Nutr., 1998, 128: 771-781.

-

2. T r u o n g B.G., M a g n u m L.J., G i e t z e n D.W. GABA (A) and GABA (B) receptors in the

anterior piriform cortex modulate feeding in rats. Brain Res., 2002, 924 (1): 1-9.

-

3. K o e h n l e T.J., R u s s e l l M.C., G i e t z e n D.W. Rats rapidly reject diets deficient in essen

tial amino acid. J. Nutr., 2003, 133: 2331-2335.

-

4. K o e h n l e T.J., R u s s e l l M.C., M o r i n A.S. e.a. Diets deficient in indispensable aminoacids rapidly decrease the concentration of the limiting aminoacid in anterior piriform cortex of rats. J. Nutr., 2004, 134: 2365-2371.

-

5. E v e n P.C., R o l l a n d V., F e u r t e S. e.a. Postprandial metabolism and aversive response in rats fed threonine-devoid diet. Am. J. Physiol., 2000, 279: R248-R254.

-

6. Р я д ч и к о в В.Г. Улучшение зерновых белков и их оценка. М., 1978.

-

7. D a r c e l N., F r o m e n t i n G., R a y b o u l d H. e.a. Fos-positive neurons are increased in

the nucleus of the solitary tract and decreased in the ventromedial hypothalamus and аmygdala by a high-protein diet in the rats. J. Nutr., 2005, 135: 1486-1490.

-

8. H a r p e r A.E., B e n e v e n g a N.J., W o h l h u e t e r R.M. Effect of ingestion of disproportionate amounts of amino acids. Physiol. Rev., 1970, 50: 428-558.

-

9. G i e t z e n D.W., Ma g n u m L.J. Molecular mechanism in the brain involved in the anorexia of branched-chain amino acid deficiency. J. Nutr., 1999, 219: 1979-1983.

-

10. G i e t z e n D.W., R o s s C., H a o Sh. e.a. Phosphorilation of eIF2a is involved in the signaling of indispensable amino acid deficiency in the anterior piriform cortex of the brain in rats. J. Nutr., 2004, 134: 717-723.

-

11. H a o Sh., Sharp J., R o s s - I n t a C. e.a. Uncharged tRNA and amino acid deficiency in mammalian piriform cortex. Science, Mar., 2005, 307: 1776-1778.

-

12. C u m m i n g s S.L., T r u o n g B.G., G i e t z e n D.W. Neyropeptide Y and somatostatin in the

anterior piriform cortex after intake amino acid deficient diets. Peptides, 1988, 19: 527-535.

-

13. A n d o R., K a w a k a m i S.I., B u n g o T. e.a. Feeding responses to several neuropeptide Y

receptor agonist in the neonatal chick. Eur. J. Pharmacol., 2001, 427: 53-59.

-

14. T a c h i b a n a T.S., T a k a h a s h i H., U k e n a K. e.a. Gonadotropin-inhibiting hormone

stimulates feeding behavior in chicks. Brain Res., 2005, 1050(1-2): 94-100.

-

15. Рекомендации по кормлению птицы. Сергиев-Посад, ВНИТИП, 2003.

-

16. Р я д ч и к о в В.Г., Т а р а б р и н И.В., Р а д у л ь Н.П. и др. Пищевое поведение животных при разных формах баланса незаменимых аминокислот. С.-х. биол., 2005, № 2: 3-13.

-

17. Р я д ч и к о в В.Г. Обмен веществ у моногастричных животных при имбалансе аминокислот и пути повышения биологической ценности белка зерна злаковых культур. Докт. дис. Краснодар, 1981.

-

18. T e w s .K., G r e e n w o o d J., P r a t t O.E. e.a. Dietary aminoacid analogues and transport of lysine or valine across the blood-brain barrier in rats. J. Nutr., 1988, 118: 756-763.

-

19. C h u S.H.W., H e g s t e d D.M. Adaptive response of lysine and threonine degrading enzymes in adult rats. J. Nutr., 1976, 106: 1089-1096.

-

20. Y u a n J.-H., D a v i s A.J., A u s t i c R.E. Temporal response of hepatic threonine dehydrogenase in chickens to the initial consumption of a threonine imbalanced diet. J. Nutr., 2000, 130: 2746-2752.

-

21. T o r r e s N., B e r i s t a i n L., B o u r g e s H. e.a. Histidine-imbalanced diets stimulate hepatic histidase gene expression in rats. J. Nutr., 1999, 219: 1979-1983.

-

22. О м а р о в М.О. Биохимическое обоснование влияния некоторых незаменимых аминокислот в питании моногастричных животных на обмен веществ и продуктивность. Автореф. докт. дис. Краснодар, 2001.

-

23. Р я д ч и к о в В.Г., П л о т н и к о в В.К., П л о т н и к о в а А.В. Баланс аминокислот как регулятор аппетита и синтеза белка у свиней. В сб.: Повышение продуктивности свиноводства на Северном Кавказе. Краснодар, СКНИИЖ 1986: 39-57.

-

24. D i x o n K.D., W i l l i a m s F.E., W i g g i n s R.L. e.a. Differential effect of selective vagotomy and tropisetron in aminoprivic feeding. Am. J. Physiol. Regulative Comp. Physiol., 2000, 279: R997-R1009.

Кубанский государственный аграрныйуниверситет