Реинтеграция сельских территорий Российской Федерации и инструментарий ее реализации

Автор: Гайнанов Д.А., Кириллова С.А.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Пространственное развитие

Статья в выпуске: 5 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ключевой проблемой пространственного развития страны является отток населения из сельских населенных пунктов в городские агломерации, обусловленный ростом межтерриториальной дифференциации по уровню и качеству жизни, итогом чего стала дезинтеграция экономического пространства. В этих условиях задача по реинтеграции сельских территорий, взаимосвязанная со сдерживанием негативной динамики миграции населения, становится одной из приоритетных. На реализацию данного приоритета направлен ряд стратегических документов, а в качестве основного подхода к повышению качества и уровня жизни на сельских территориях в целях роста их привлекательности для населения и бизнеса определено формирование сети опорных населенных пунктов с опережающим развитием социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Выбор опорных населенных пунктов, осуществляемый в настоящее время на формальной основе, обусловливает актуальность исследования, целью которого является формирование рациональной структуры сети опорных населенных пунктов с помощью решения следующих задач: анализ категории «реинтеграция сельских территорий»; обоснование методологических аспектов формирования рациональной структуры сети опорных населенных пунктов; разработка алгоритма проведения вычислительных экспериментов по оценке эффективности регуляторных мер и проектов развития. Научная новизна результатов исследования заключается в формировании рациональной структуры сети опорных населенных пунктов. Отличительной особенностью работы является использование методологического подхода интегрированного межмуниципального взаимодействия для реализации социально и экономически значимых проектов, оценка их эффективности с применением адаптивной системы моделирования и прогнозирования динамики взаимообусловленности привлекательности территории и миграционного поведения населения на основе агент-ориентированного моделирования. Практическая значимость результатов состоит в повышении обоснованности решений, принимаемых органами государственной власти в сфере обеспечения устойчивого развития сельских территорий, с помощью вычислительных экспериментов, проведенных исходя из целевых значений показателей планируемых и реализуемых социально-экономических проектов.

Реинтеграция территорий, интеграция, дезинтеграция, миграция населения, миграционное поведение населения, регион, пространственное развитие, экономическое пространство, модели, сценарии, агент-ориентированное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147251821

IDR: 147251821 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.9

Текст научной статьи Реинтеграция сельских территорий Российской Федерации и инструментарий ее реализации

Рост пространственной дифференциации российских территорий по уровню и качеству жизни обусловил отток жителей из неблагополучных районов, снижение рождаемости. Особенно активно процессы миграции протекают на сельских территориях, чему способствует слабая инфраструктурная обеспеченность (благоустроенность жилого фонда, газификация и водоснабжение) сельских поселений. За 2012–2023 гг. численность населения в селах уменьшилась на 7,77 млн человек при росте количества жителей других населенных пунктов, в том числе городов и поселков городского типа на 3,14 млн человек. Кроме того, ухудшение жизни на сельских территориях препятствует развитию агропромышленного производства в связи с отсутствием высококвалифицированных трудовых ресурсов.

Данный факт отмечают, в частности, В.В. Рау, Л.В. Скульская, Т.К. Широкова (Рау и др., 2022), считающие причиной происходящего в большинстве стран сокращения сельского населения и одним из основных факторов дефицита квалифицированных кадров устойчивую миграцию сельской молодежи в города. Кроме того, уменьшение численности населения сельских территорий приводит к ухудшению демографического состояния России, сокращению общей численности трудоспособного населения, количества сельских поселений (за 2012– 2023 гг. их число уменьшилось с 18831 до 14575, то есть на 4256 ед.).

В результате из экономического пространства страны и регионов выводятся значительные площади сельских территорий, что осложняет решение задач по обеспечению экономической и продовольственной безопасности страны, ослабляет целостность ее территориального каркаса. Продолжающийся рост дифференциации российских территорий по уровню и качеству жизни обусловит дальнейшее увеличение миграции сельского населения в городские агломерации, усугубляя их инфраструктурные и экологические проблемы.

Аналогичные взгляды высказывают Е.Б. Дворядкина, Е.А. Белоусова, по мнению которых проводимая политика «обескров- ливает» периферию, способствуя реализации негативных сценариев демографического развития небольших населенных пунктов, а недостаточная инфраструктурная обеспеченность «снижает связанность экономического пространства и консервирует его диспропорции» (Дворядкина, Белоусова, 2023). С.Ю. Пахнина считает, что негативным результатом концентрации населения в крупных городских агломерациях является рост неравномерного развития территорий (Пахнина, 2023).

С точки зрения Н.В. Ворошилова, «для достижения цели пространственного развития Российской Федерации следует решить задачу, связанную с сокращением уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ, а также снижением внутрирегиональных социально-экономических различий, в том числе за счет повышения устойчивости системы расселения путем социальноэкономического развития городов и сельских территорий» (Ворошилов, 2023).

Сильное влияние межтерриториальной социально-экономической дифференциации на отток населения из небольших населенных пунктов, в особенности сельских, обусловливает необходимость реализации комплекса системных мер для сокращения имеющихся различий, что будет способствовать росту устойчивости развития этих территорий, повышению сбалансированности развития страны в целом.

Настоятельная необходимость сокращения пространственной дифференциации страны по уровню и качеству жизни, снижения внутрирегиональных социальноэкономических различий определяет важность решения в стратегической перспективе двух взаимосвязанных задач: 1) реинтеграции сельских территорий в российское экономическое пространство для максимального вовлечения пространства в достижение национальных целей с учетом необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов и формирования сбалансированной территориальной организации экономики1; 2) преодоления миграционного оттока сельского населения в городские агломерации, предполагающего выявление и системную оценку комплекса факторов, оказывающих на него влияние.

Вместе с тем в настоящее время отсутствует четкое понимание способа решения данных задач. Это обусловливает актуальность исследования, направленного на разработку методологического подхода и методического инструментария, которые позволят повысить обоснованность и эффективность государственного управления в этой сфере, с учетом одной из ключевых задач – восстановление экономического пространства страны на основе снижения межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни и повышения привлекательности сельских территорий для удержания / привлечения населения.

В связи с этим цель нашего исследования заключается в формировании рациональной структуры сети опорных населенных пунктов с помощью решения следующих задач: анализ категории «реинтеграция сельских территорий»; обоснование методологических аспектов формирования рациональной структуры сети опорных населенных пунктов; разработка алгоритма проведения вычислительных экспериментов по оценке эффективности регуляторных мер и проектов развития.

Предметом исследования выступают взаимосвязанные процессы реинтеграции сельских территорий и преодоления миграционного оттока населения, а также инструментарий их обеспечения.

Теоретико-методологические аспекты исследования

Одним из научных подходов к пониманию и преодолению пространственной дифференциации является теория реинтеграции территорий. В рамках исследуемой проблематики можно выделить ряд вопросов, которые в той или иной степени на се- годняшний день изучены, что нашло отражение в значительном количестве научных публикаций.

Проблемам интеграции на макро- и мезоуровне посвящено достаточно много работ как российских: Ю.А. Борко (Борко, 2020), М.В. Владыка, И.В. Чистникова, Ф.М. Ермаченко (Владыка и др., 2020), Н.В. Гонтарь (Gontar, 2018), Л.И. Глухарев, Р.С. Гринберг, М.Е. Дорошенко (Глухарев и др., 2006), О.Н. Мисько (Мисько, 2018), А.Д. Некипелов, С.А. Скибин (Скибин, 2022) и др., и зарубежных ученых, таких как Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, Ф. Перру, А. Маршалл, Г. Мюрдаль, П. Стритен, Р. Кеохейн, А. Гамильтон, Л. Линдберг, К. Фридрих, Э. Хаас, Ф. Шмиттер, Дж. Вильямсон, П. Кругман, У. Молле, А. Эль-Аграа, М. Портер, П. Самуэльсон и др.

Вопросы управления интеграционными процессами исследовали Е.В. Балацкий, Л.Б. Вардомский, А.Г. Гранберг, Н.С. Зия-дулаев, В.Н. Лексин, Л.И. Лидванова, Э.Е. Обминский, Ю.Я. Ольсевич, Ф.Ф. Рыбаков, А.И. Татаркин, И. Шевченко, Р.И. Шнипер и др.

Интеграционные процессы, механизмы и технологии политической интеграции на макроуровне «государство – государство» исследуют, в частности, Н.В. Соколова, по мнению которой сущностью политической интеграции, основой объединительных процессов являются экономические измерения с политическими последствиями и правовым обеспечением2; М. Ходжес, определяющий интеграцию как «формирование новой политической системы из существовавших до этого разделенных систем» (цит. по: Rosamond, 2000).

Яркими представителями цивилизационного подхода, учитывающего наличие общих культурных и исторических связей, менталитета, содействующих объединению территорий в единое политическое, экономическое или военное пространство, являются С. Хантингтон, отмечавший укрепление связи между государствами со схожими цивилизационными характеристиками (Huntington, 2000), Л.Н. Гумилев (Гумилев, 1989), А.Г. Дугин (Дугин, 2014), Е.Ю. Винокуров, А.М. Либман, считающие ак-туальнойтему континентальной интеграции Европы, Северной и Центральной Евразии (постсоветского пространства), Западной, Восточной и Южной Азии и ключевую роль в этом процессе отводившие проектам общей инфраструктуры, создающим возможности для перемещения товаров, услуг и рабочей силы (Винокуров, Либман, 2012).

Обобщая содержание категории «интеграции территорий различного уровня», можно отметить, что под этим термином чаще всего понимается процесс объединения элементов и структур на уровне регионов, муниципалитетов и отраслей для формирования единого экономического, социального и институционального пространства. Смысловой компонент состоит в согласовании интересов, устранении барьеров и создании условий для взаимного усиления субъектов через координацию политики, межрегиональное сотрудничество, развитие инфраструктуры и общих сервисов.

В свою очередь дезинтеграция территорий характеризуется ростом фрагментации и дистанцирования между частями единого пространства. Это выражается в усложнении взаимодействия между регионами, ухудшении связей и усилении различий в уровне социально-экономического развития, доступности услуг и инфраструктуре. Причинами дезинтеграции могут быть как экономические (неравномерное распределение ресурсов, миграционные потоки в пользу крупных центров), так и институциональные (разрывы в административном управлении, несовместимость правовых норм), социально-культурные и географические факторы. В результате снижается конкурентоспособность территорий, усиливаются дисбалансы в развитии и возрастают риски локальных кризисов.

Если интеграция и дезинтеграция представляют собой, по сути, разнонаправлен- ные процессы объединения / фрагментации единого пространства, то, как отмечает Е.С. Матюнков, «феномен реинтеграции неразрывно связан с интеграцией и отличается от нее тем, что реинтеграции предшествует единство двух объектов» (Матюнков, 2023).

Сама проблема реинтеграции территорий в настоящее время достаточно слабо изучена, нет единого подхода к анализу и трактовке данной категории. В самом общем виде под термином понимается объединение чего-либо, прежде распавшегося, разъединенного, на новых принципах, основаниях3.

Чаще всего эту категорию исследуют политологи, геополитики, социологи на макро-, мезо- и микроуровнях, принимая в качестве объекта исследования, соответственно, государства, различные надгосударственные союзы, регионы, другие крупные социально-экономические или политические системы, а также для микроуровня – отдельные личности. Методологической основой исследований служат цивилизационный (от концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона), политический, экономический, институциональный и другие подходы, в рамках которых процессы реинтеграции анализируются на политическом, экономическом и социокультурном уровнях, а также методы сравнительного анализа, предполагающего сопоставление различных кейсов реинтеграции, например включение в состав ФРГ земель, ранее входивших в ГДР, и аналогичный процесс в КНР в отношении Гонконга.

Несмотря на значительное число исследований процессов реинтеграции с позиций цивилизационного подхода, он не обеспечивает полномасштабный охват современных реалий преимущественно экономического и территориального характера.

Х. Броадман (Broadman, 2006), Н. Петрович (Petrović, 2016), А. Корнетт (Cornett, 1999) идентифицируют глобализацию с ре- интеграцией государств в рамках единой модели экономической, политической и идеологической организации.

Вопросы экономической интеграции на всех уровнях остаются исследованными в незначительной степени. В этой области можно отметить работы Ю.А. Борко, О.В. Буториной (Буторина, Борко, 2022), М.Ю. Мухина (Мухин, 2025), А.В. Андреева (Андреев, 2024), В.А. Троицкого (Троицкий, 2008).

С позиций социологического подхода О.В. Ярмак, Д.А. Миргород, Г.В. Косов трактуют реинтеграцию как «пересборку обществ и социальных пространств, обуславливающую консолидацию новых сетевых коммуникаций, инфраструктур; интеграцию ценностно-смыслового поля, исторической и социальной памяти, человеческого капитала; формирование новой символической власти и политических элит» (Ярмак и др., 2022).

По мнению В.В. Жириновского, реинтеграция «славянских» республик представляет собой «восстановление единства» общерусской народности4. Схожее мнение высказывает Е.С. Матюнков, понимающий под реинтеграцией возвращение какой-либо социальной группы или территориальной системы в состав исторически связанного с ними объекта (Матюнков, 2023).

Объекты микроуровня представлены отдельными персоналиями, исследуются процессы гражданской интеграции, а термин «реинтеграция» используется преимущественно с позиций личностной реинтеграции – как отдельных индивидов, так и их групп, в частности мигрантов и вынужденно перемещенных лиц (Нечаев, Матюнков, 2023), политической интеграции мигрантов. Б. Гарсес-Маскарена и Р. Пеннинк рассматривают интеграционную политику в Европейском Союзе не только в отношении иммигрантов и общества их поселения, но и субъектов в стране их происхождения ( Garcés-Mascareñas , Penninx , 2016).

Рассмотрение гражданской реинтеграции осуществляется в двух аспектах: с одной стороны, анализа поведения мигрантов, с другой – эффективности мер, принимаемых государством с целью успешной их адаптации к общественной жизни. Для такого рода исследований в основном применяются социологические и политико-психологические методы.

Что касается проблем реинтеграции территорий регионального и субрегионального уровня, то общетеоретическими вопросами в этой области занимались К. Дойч, разработавший концепцию «сообществ безопасности», позже ставшую основой трансак-ционализма (Deutsch, 1957); Р. Купер, предложивший подход, с позиций которого для достижения оптимального сочетания возможных вариантов развития экономической интеграции должно осуществляться согласование внутренней и внешней политики интегрирующихся стран (Cooper, 1999); Э. Хаас с концепцией неофункционализма, понимавший региональную интеграцию как процесс, при котором лояльность политических акторов смещается в сторону нового центра принятия решений, а конечным результатом становится новое политическое сообщество (Haas, 1958); А. Этциони, разработавший концепцию «всемирного сообщества сообществ», предполагающую трансформацию системы национальных государств в наднациональную форму, которая обладает легитимным контролем над силовыми структурами и перераспределяет ресурсы между государствами-членами (Etzioni, 2001).

В России проблематика региональной интеграции начала разрабатываться совсем недавно. Наряду с исследованиями западных ученых она касается преимущественно политических аспектов (Schammann et al., 2020; Spindelegger, 2021; Grawert et al., 2020; Матюнков, 2023). Однако в последнее время начали появляться работы, в которых реинтеграционные процессы рассматриваются с позиций экономических и культурных аспектов (Лескова и др., 2023; Нечаев, Матюнков, 2023).

Исследования реинтергации сельских территорий в экономическое пространство региона до настоящего времени не проводились. В основном рассматривалась необходимость комплексного развития сельских территорий, определялись направления их устойчивого развития (Голубева и др., 2015; Тихий, Корева, 2017; Маслова и др., 2019; Костяев, 2020; Ушачев и др., 2021; Семин, Зорков, 2023).

На основании вышеизложенного в качестве обобщающей характеристики процессов реинтеграции территорий можно назвать возобновление и углубление связей внутри ранее разобщенного пространства после периода дезинтеграции. Суть ее состоит в повторной координации стратегий, восстановлении инфраструктурной и институциональной согласованности, мобилизации ресурсов и реконструкции общественных и экономических связей, выравнивании условий доступа к услугам и ресурсам и др. Следует отметить, что реинтеграционные проекты чаще фокусируются на корректировке неравномерностей, возрождении утраченных связей между территориями, стимулировании совместных технологических и социальных инноваций, поддержке человеческого капитала и устойчивой региональной идентичности.

Обобщение современных теоретических концепций интеграции, дезинтеграции и реинтеграции экономического пространства позволило сделать вывод о том, что интеграция, дезинтеграция и реинтеграция являются динамически взаимосвязанными ступенями развития территориальных систем: первая – направленная на создание единого взаимодействующего пространства, вторая – вызывающая разрывы во взаимосвязях и требующая корректирующих мер, третья – возобновление и углубление связей на обновленной основе.

Чаще всего эти процессы исследуются преимущественно на межстрановом уровне, а также в отношении внутринациональной экономики в целом, в то время как региональному и локальному уровням уделяется значительно меньше внимания. Следует от- метить, что исследования проблем (процессов) интеграции-дезинтеграции по объему и детализации значительно превосходят исследования, касающиеся реинтеграционных процессов. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблематика исследований в части реинтеграции сельских территорий в экономическое пространство региона является недостаточно изученной и чрезвычайно актуальной.

Приняв человеческий капитал в качестве ключевой детерминанты пространственного развития, в статье под реинтеграцией сельских территорий будем понимать процесс восстановления их привлекательности для населения и экономической активности на основе создания благоприятных условий для выполнения ими общенациональных функций (производственной, демографической, трудоресурсной, пространственнокоммуникационной), улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

В контексте российской региональной политики реинтеграция сельских территорий должна опираться на сбалансированное сочетание инфраструктурного обновления, поддержки агропромышленного комплекса, развития людских ресурсов и повышения качества услуг в удаленных и сельских населенных пунктах. Эффективность процесса в этом случае будет достигаться через координацию федеральных программ с региональными стратегиями, внедрение цифровой экономики в сельской местности, развитие местных производственных и кооперативных форм сотрудничества, а также через создание условий для устойчивого притока населения, инвестиций и инноваций.

Одним из популярных инструментом управления пространственным развитием, территориального планирования, организации публичной власти и администрирования во многих странах является система опорных населенных пунктов (далее – ОНП), в основе которой лежит теория центральных мест В. Кристаллера (Christaller, 1933).

Основная идея центральности заключается в экономической рациональности предоставления товаров и услуг, то есть не в каждом населенном месте, а лишь в пунктах (центральных местах), обеспечивающих этими услугами не только себя, но и окружающие населенные пункты. Предельная граница (зона) охвата соответствующего центрального места определяется расстоянием от центрального места, начиная с которого получение товара или услуги является экономически нецелесообразным в силу высоких транспортных издержек или наличия более близкого центрального места (Макварт и др., 2022).

В России в последние годы активно формируется сеть ОНП, способствуя решению задачи сохранения небольших населенных пунктов, в особенности сельских, как элементов опорного каркаса расселения и источников демографического роста. Тем не менее формальный характер создания такой сети и целесообразность разработки соответствующих методологических и методических подходов, доведенных до конкретных инструментальных решений, позволяющих сформировать рациональную структуру сети ОНП, представляет собой не только научную, но и практическую задачу. На восполнение данного научного пробела ориентированы результаты выполненного исследования.

В ходе работы применялись данные стандартной статической отчетности за 2012–2023 гг., методы ретроспективного и абстрактно-логического анализа, кон-тент-анализа нормативных правовых актов Российской Федерации и интернет-ресур-сов, методология имитационного агент-ориентированного моделирования, визуализации данных.

Результаты и обсуждение

Для огромной территории Российской Федерации отток населения из сельской местности является не только экономической, но и социальной, политической и культурной проблемой. С учетом того, что в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой в 2015 году государствами – членами Организации Объединенных Наций, в качестве второй по приоритетности цели обозначены ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйств, от развития сельских территорий, возможности их реинтеграции в российское экономическое пространство зависит обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны.

Поскольку продовольственная и экономическая безопасность России напрямую зависит от благополучия сельских жителей, удержание/привлечение населения, в особенности высококвалифицированных кадров, на сельские территории становится одним из стратегических приоритетов развития страны. Для его реализации принят ряд документов, в том числе Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года5, государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»6, Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года7.

Основным посылом и главной целевой задачей этих документов является сдерживание оттока сельского населения в крупные городские агломерации (о чем свидетельствуют целевые показатели этих документов). Для этого предусматриваются меры по созданию комфортных условий жизни сельского населения, соответствующих современным требованиям и стандартам, развитию социальной инфраструктуры, обеспечивающей снижение барьеров физического доступа к необходимым социальным благам и услугам, строительству жилья, развитию инженерной, дорожной и энергетической инфраструктуры, обеспечению занятости сельского населения. В качестве механизма (инструмента) реализации задействуется подход формирования системы «точек роста» – ОНП, направленной на опережающее развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для жизни, работы и развития бизнеса, инициированной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Критерии определения ОНП и прилегающих территорий регламентируется соответствующими методическими рекомендациями8, в частности:

– численность населения от 3 до 50 тыс. человек;

– имеет круглогодичную транспортную связь с административным центром субъекта Российской Федерации;

– более 50% от общей численности населения имеют доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной инфраструктуры;

– имеет территории для перспективного развития и застройки и др.

В соответствии с нацпроектом для каждой категории ОНП (городские агломерации, опорный каркас населенных пунктов сельских территорий и др.) должны быть разработаны долгосрочные планы развития (далее – ДПР), содержащие мероприятия и проекты развития, а также механизмы и источники их финансирования. Реализация ДПР направлена на формирование необходимых социально-экономических условий для повышения качества жизни на данной территории.

Фактически речь идет о формировании сельских агломераций в соответствии с заданными критериями – численность населения до 50 тыс. человек и расстояние до ОНП не более 50 км. Тем самым реализуется переход от политики выравнивающего развития (сглаживания межмуниципальных диспропорций) к политике концентрации ресурсов в крупных «точках роста».

Практически все субъекты Федерации решили эту проблему на основе формального подхода, выбрав в качестве ОНП районные центры с входящими в них поселениями, определив их как прилегающие территории. Единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации включает 2160 ОНП9. Для Республики Башкортостан определены 42 сельских ОНП с 3194 прилегающими населенными пунктами10. Однако такая значительная численность ОНП делает ДПР практически нереализуемыми.

Для нивелирования недостатков, присущих как политике выравнивания, так и политике концентрации ресурсов в крупных точках роста, по мнению авторов, целесообразна реализация третьего подхода – политики интегрированного (коэволюцион-ного) развития, в рамках которого усилия направляются на группу муниципальных районов (опорный каркас расселения), где есть «точки роста», позволяющие эффективно развиваться не только этим районам, но и «вытянуть» вместе с собой соседние территории.

Интегрированное (коэволюционное) развитие дает возможность рассматривать территорию региона как субрегиональные локализации, к которым можно отнести как городские и сельские агломерации, так и субрегионы экономической специализации – кластеры, особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития. Субрегиональные образования будут формировать опорный каркас расселения. Реализация такого подхода основана на рациональной концентрации ограниченных ресурсов межмуниципального взаимодействия для осуществления социально значимых проектов.

Межмуниципальное взаимодействие организуется на базе программно-проектной методологии. Основным ее инструментом являются проекты совместного развития территорий. Эта методология интегрирует иерархию подходов для организации межмуниципального управления: на стратегическом уровне и уровне целеполагания – программно-целевой, на тактическом уровне и уровне организации деятельности – проектный, на оперативном уровне в решении операционных задач – процессный. При таком подходе программа структурируется на отдельные проекты, директивно привязанные к источникам финансирования и имеющие ответственных исполнителей. Немаловажным является учет интересов и ресурсов стейкхолдеров, позволяющий активизировать и аккумулировать потенциал территории.

Проекты можно классифицировать по следующим основным направлениям развития ( рис. 1 ).

Подход интегрированного развития предлагается реализовать с помощью методов экономико-математического моделирования. Для этого на первом этапе в рамках межмуниципальной интеграции формируется структура сети существующих учреждений социальной инфраструктуры региона (сферы образования, здравоохра-

|

Проекты по развитию земельно-имущественного комплекса |

Проекты по развитию человеческого потенциала |

Проекты по развитию инфраструктуры |

|

|

|

|

Проекты по развитию экономики |

||

* создание инновационных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов и др. |

||

Рис. 1. Классификация межмуниципальных проектов Источник: составлено авторами.

нения, культуры, физкультуры и спорта) с учетом следующих характеристик: 1) плотность населения населенных пунктов, 2) их связанность, 3) качество оказываемых социальных услуг, 4) расселение населения на перспективу. При совмещении сетки учреждений, предоставляющих различные виды социальных услуг, с транспортной инфраструктурой определяются центры, которые могут территориально объединить оказание этих услуг.

На втором этапе для сети сельских поселений, сформированной по признаку развитости социальной инфраструктуры и их привлекательности как места проживания определяются тенденции и динамика численности населения, прогнозируется спрос на услуги социальной, транспортной, коммунальной и производственной инфраструктуры; формируется перечень и пространственное размещение зон эффективного расселения в регионе; проектируется многоуровневая система опорных населенных пунктов с социальной, транспортной, коммунальной и производственной инфраструктурой, структурированная по видам, функциям, уровням и возможностям межмуниципального взаимодействия.

На третьем этапе на основе сценарных вариантов оценки тенденций социальноэкономического развития и повышения привлекательности территорий при реализации проектов и, как следствие, изменения миграционного поведения целевой груп- пы населения проводятся вычислительные эксперименты по оценке эффективности регуляторных мер и проектов развития с использованием имитационного моделирования на основе агент-ориентированного подхода.

Отличительной особенностью такого подхода является возможность рассмотрения взаимосвязи между социально-экономическим развитием сельских территорий, миграционным поведением населения, системой ценностей, образом жизни как сложной, мультиагентной системы с обратной связью. Фактически речь идет о реализации адаптивной системы моделирования и прогнозирования динамики взаимообусловленных миграционных процессов и привлекательности территорий.

Реализация имитационной модели с использованием агент-ориентированного подхода позволяет: 1) выявить устойчивые тенденции миграционных процессов, которые складываются исходя из стратегических вариантов развития территорий, 2) целенаправленно воздействовать на миграционное поведение населения на основе экономических, социально-демографических факторов, 3) в рамках сценарных вариантов симулировать коллективное, общесистемное поведение и, в конечном итоге, прогнозировать ожидаемую эффективность и результативность комплекса планируемых мер, программ и проектов на конкретной территории.

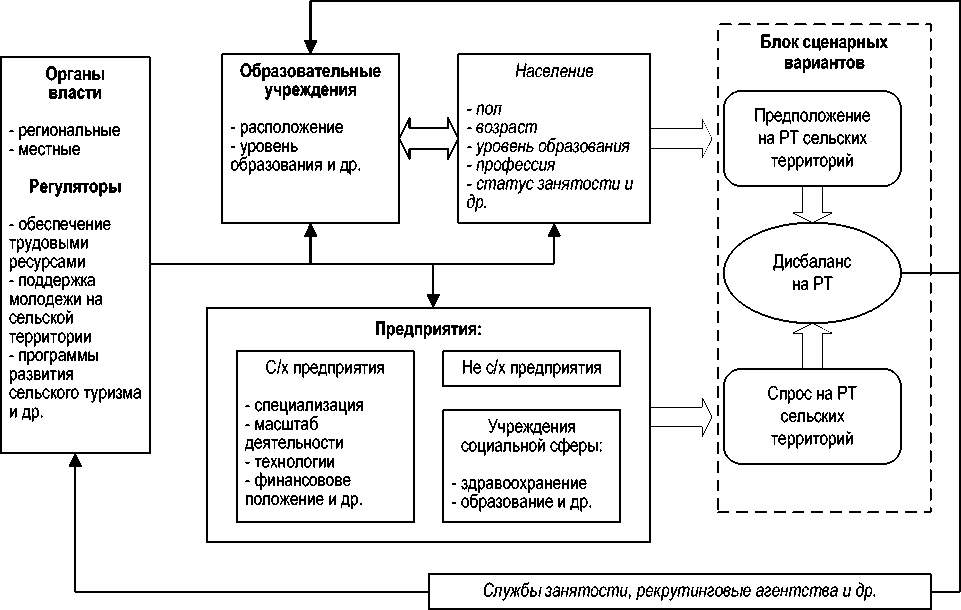

Рис. 2. Концептуальная агент-ориентированная модель с блоком сценарных вариантов Источник: составлено авторами.

На рис. 2 приведена структура концептуальной агент-ориентированной модели (далее – АОМ), включающая в себя агентов «Население», «Предприятия», «Образовательные учреждения», «Органы власти», при реализации сценария формирования и удовлетворения кадровых потребностей локального рынка труда (далее – РТ).

Блок сценарных вариантов основан на сопоставлении совокупности показателей, характеризующих фактический уровень привлекательности территории с желаемым, с позиций целевых индикаторов реализуемых сценариев (например, поиска работы и трудоустройства), в котором осуществляется многокритериальная оценка поведения населения. Таким образом, симуляции, проведенные исходя из проектных значений показателей планируемых и реализуемых комплексных мер и проектов, позволят оценить их эффективность и результативность с позиций изменения миграционного поведения целевой группы населения, тем самым повысив обоснованность осуществления тех или иных мер.

Формирование сценариев осуществляется исходя из стратегических целей воздействия на миграционное поведение населения через ключевые факторы (побудительные мотивы к миграции, критерии выбора места назначения) и условия (препятствующие или способствующие миграционным намерениям агентов), и основано как на количественных (статистических) данных, так и на результатах социологических опросов.

В частности, сценарий обеспечения трудовыми ресурсами агропромышленного комплекса позволяет оценить степень удовлетворения кадровых потребностей сельхозпредприятий на основе учета множества факторов спроса и предложения (перспективы развития предприятий, трудовая мобильность, профессиональноквалификационная потребность, уровень заработной платы и др.), сценарий поддержки молодежи – оценить эффективность комплекса мер по привлечению и удержанию молодежи на сельской территории и др.

Предложенный теоретико-методологический подход был апробирован на примере формирования различного рода субрегиональных локализаций (городских агломераций – Уфа, Октябрьский, промышленных и туристско-рекреационных кластеров Зауралья и Северо-Востока) Республики Башкортостан (Гайнанов и др., 2021). Инструментарий АОМ реализован при оценке поведенческих аспектов агентов на рынке труда и сферы образования Республики Башкортостан (Гайнанов и др., 2024).

Дальнейшие исследования предполагают формирование информационноаналитической базы данных, включающей качественные и количественные данные, характеризующие сельские территории, население, его поведение и образ жизни, алгоритмы их обработки и формы визуализации результатов, а также программную реализацию при формировании сети ОНП в формате сельских агломераций.

Заключение

Для огромной территории России отток сельского населения является не только экономической, но и социальной, политической и культурной проблемой. В связи с необходимостью сокращения уровня межтерриториальной дифференциации, снижения внутрирегиональных различий, в том числе за счет формирования сбалансированной территориальной организации экономики с обеспечением опережающего развития инфраструктуры в ОНП, что предусмотрено в ряде стратегических документов, проблема развития сельских территорий, возможности их реинтеграции в российское экономическое пространство приобрела такое важное значение.

Решение двух взаимосвязанных задач – реинтеграции сельских территорий в российское экономическое пространство и преодоления миграционного оттока сель- ского населения – основывалось на экономических, социальных и поведенческих аспектах теории реинтеграции на микро- и субрегиональном уровнях. Формирование рациональной структуры ОНП предложено осуществлять с использованием методологического подхода интегрированного развития, основывающегося на рациональной концентрации ограниченных ресурсов межмуниципального взаимодействия для реализации социально и экономически значимых проектов.

Взаимосвязь между социально-экономическим развитием сельских территорий, миграционным поведением населения предложено рассматривать как мультиа-гентную систему с обратной связью в рамках агент-ориентированного подхода, то есть как адаптивную систему моделирования и прогнозирования динамики взаимообусловленных миграционных процессов и привлекательности территорий на основе сценарных вариантов развития.

Сценарные варианты вычислительных экспериментов рассматриваются исходя из стратегических целей воздействия на миграционное поведение населения, через ключевые факторы (побудительные мотивы к миграции, критерии выбора места назначения) и условия (препятствующие или способствующие миграционным намерениям агентов), и основаны как на количественных (статистических) данных, так и на результатах социологических опросов.

Предложенный методологический подход и программная реализация инструментария для формирования сети ОНП в формате сельских агломераций будут способствовать повышению обоснованности решений, принимаемых органами государственной власти в сфере обеспечения устойчивого развития сельских территорий, на базе оценки эффективности регуляторных мер и проектов развития.