Рекогносцировочные исследования на могильном поле Катанда-3

Автор: Полосьмак Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2022 г. были проведены рекогносцировочные исследования на объекте, расположенном на могильном поле Катанда-3 (Усть-Коксинский р-н республики Алтай). Малозаметная плоская круглая задернованная площадка из камня диаметром ок. 50 м и высотой ок. полуметра была выявлена в ходе картографирования археологических объектов в Катандинской долине в 2021 г. Этот оригинальный памятник ранее не был известен. Каменное сооружение заметно повреждено в середине восьмидесятых годов при строительстве мелиоративной системы - через него проходит ответвление канала. В центре сооружения находится большая воронка 0,8м глубиной, происхождение которой проблематично: это могли быть как следы древнего грабежа, так и хорошо задерновавшиеся следы не столь давнего проникновения. Главной задачей этого сезона было определить вид памятника, степень его разрушенности, по возможности - время его сооружения и подготовить объект к полномасштабным раскопкам. С этой целью были проведены тахеометрическая съемка сооружения и зачистка западины в его центральной части. На глубине ок. 1,5 м от уровня материка были обнаружены разрозненные кости лошади и бронзовые детали конской сбруи, наличие которых позволяет предварительно отнести данное сооружение ко второй половине VI- началу Vв. до н.э. Этим же периодом времени датируется бронзовая бляха с изображением свернувшегося в кольцо хищника с мордой повернутой анфас - случайная находка на территории могильника. Можно полагать, что на территории Катандинской долины есть ранее неизвестные погребальные комплексы, относящиеся к указанному периоду времени. Основные работы по исследованию этого памятника планируется произвести и завершить в 2023 г.

Горный алтай, катандинская долина, могильник катанда-3, геодезический план, бронзовые предметы конского снаряжения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146465

IDR: 145146465 | УДК: 902. | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0683-0689

Текст научной статьи Рекогносцировочные исследования на могильном поле Катанда-3

В 2022 г. Катандинским отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены рекогносцировочные исследования одного из сооружений на могильном поле Ка-танда-3, в Усть-Коксинском р-не республики Алтай. Катандинские курганные могильники (всего 4), как известно, были открыты В.В. Радловым в 1865 г. В этом же году он провел раскопки на двух из них – 1 и 2 [1989]. Выделенный им третий могильник, расположенный на правом берегу Верхней Катанды, В.В. Радлов не исследовал, отметив только, что он имеет довольно большое сходство с первым кладбищем [Там же, с. 442–443]. Работавшие в первой половине XX в. в Катандинской долине археологи также не проводили исследований на могильном поле Катанда-3. С.И. Руденко в 1925 г. раскопал цепочку курганов раннего железного века на могильнике Катанда-4, расположенном на правом а берегу р. Катуни и два средневековых кургана на могильнике Катанда-2 [Гаврилова, 1957, с. 251], а у экспедиции под руководством А.А. Гавриловой (1954 г.) были вполне определенные цели – доисследовать Большой Катандинский курган [Там же, с. 250–268]. Работы на памятнике Катанда-3 начались в связи с сооружением в долине в 80-е гг. прошлого века мелиоративной системы. В 1984 г. аварийные раскопки в Катанде-3 проводил Ю.Т. Мамадаков. В выделенной им южной группе курганов он раскопал три разрушенных кургана па-зырыкской культуры, один курган тюркского времени и четыре каменных сооружения без погребений [1993, с. 125–131]. Тогда же им были исследованы 10 тюркских курганов, компактно расположенных в центральной части могильного поля рядом с большим курганом скифского времени, потревоженным древним грабежом [Мамадаков, Горбунов, 1997, c. 115–129]. В 2020 г. на этом памятнике нами был исследован курган афанасьевской культуры, который находился в 1,5 км южнее группы тюркских курганов [Полосьмак, Чикишева, 2020, с. 579–586; Полосьмак, 2020, с. 88–103]. А в 2021 г. была проведена работа по созданию карты археологических памятников долины, составленной путем координирования археологических объектов с помощью навигатора GARMIN 62 stc в системе координат WGS-84 и осуществлены геофизические исследования одного из курганов на могильном поле Катан-да-2 [Полосьмак, Дядьков, 2021, с. 600–608].

Выбранный для изучения в 2022 г. объект расположен в 2 км южнее исследованного кургана афанасьевской культуры и ранее был неизвестен. Он представляет собой плоскую, низкую задернованную платформу. Когда долина покрыта густой травой, это сооружение совершенно незаметно. Оно было зафиксировано в октябре 2021 г., во время разведки, которая проводилась с целью составления 684

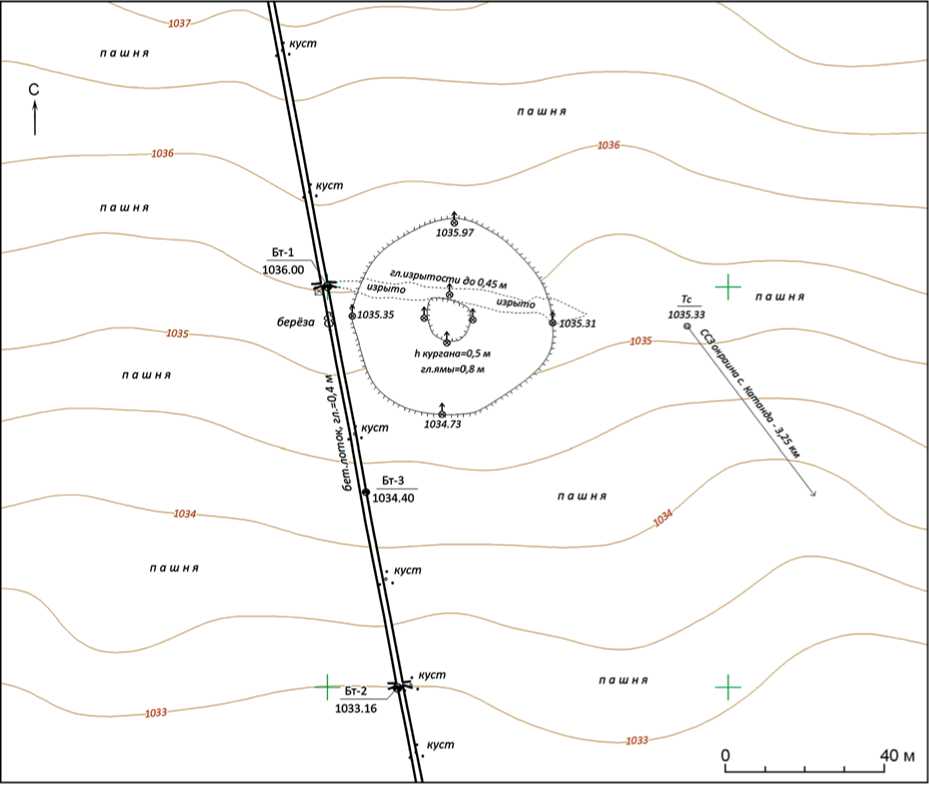

планов могильных полей долины Катанды. Этому способствовало отсутствие растительности в это время года, а также снимки с дрона. Объект отмечен на плане под номером 242 (нумерация археологических памятников Катандинской долины на всех трех участках сквозная) (рис. 1). Осенняя съемка не выявила вокруг него никаких дополнительных сооружений. Если и были когда-то какие-либо сопутствующие каменные выкладки, то они давно полностью снесены. В настоящее время площадь вокруг этой конструкции распахивается и засевается кормовыми культурами. Для подготовки памятника к дальнейшим исследованиям и точной фиксации всех видимых нарушений конструкции был снят его тахеометрический план (рис. 2). Снимки с дрона и план позволили ясно увидеть конфигурацию, размеры и повреждения на этом объекте. Это круглое сооружение – курган, не менее 50 м в диаметре и около полуметра высотой. С запада почти вплотную к нему подходит забетонированный магистральный канал мелиоративной системы, протянувшийся по направлению ССВ–ЮЮЗ. Одно из его ответвлений насквозь прошло через северную часть древнего каменного сооружения, значительно повредив его. Другим заметным нарушением целостности археологического памятника являлась неглубокая – 0,8 м, но обширная – ок. 11,5 м в диаметре, задернованная воронка в центре. По визуальным наблюдениям можно было предположить, что объект относится к раннему железному веку. Но к какой именно культуре и что это за вид памятника сказать однозначно без раскопок невозможно. Раннескифские курганы Алтая, также как и пазы-рыкские, имеют иное строение насыпи. Пазырык-ские курганы известны на памятнике Катанда-3 и на других могильниках Катандинской долины (1, 2, 4) и, несмотря на сильную задернованность, они сохраняют свои характерные черты. Так, описывая курганы Южного Алтая, В.В. Радлов отмечал, что «ветер заполнил пространство между камнями землей и пылью лишь до половины высоты курганов, и только эта, покрытая землей часть, прорастает травой. Благодаря этому, более высокие курганы этого времени приобрели характерный, своеобразный вид. Верхняя часть кургана состоит из камней и выступает как скалистая горная вершина из травянистого кольца, образующего нижнюю часть этого кургана» [1989, с. 442]. Как это часто бывает, на современном внешнем облике наземных погребальных сооружений могильника сказалось антропогенное воздействие. По рассказам местных жителей, курганные насыпи, сложенные из крупной русловой гальки и валунов, долгое время являлись источником камня при всевозможных строительных работах, как общественных, так и частных, камни

Рис. 1 . Карта распространения археологических объектов на могильном поле Катанда-3 (центральная часть), созданная в результате координирования археологических объектов с помощью навигатора GARMIN 62 stc в системе координат WGS-84.

увозились грузовиками и телегами. От таких «заготовок» очень пострадала цепочка пазырыкских курганов на могильном поле Катанда-1 (ныне там расположен маральник) и полностью исчез Боль- шой Катандинский курган. Можно было бы предположить, что заинтересовавший нас памятник – это задернованная часть разобранной в 80-е гг. насыпи большого пазырыкского кургана, но для этого он

бетонный лоток

точки планово-высотного съемочного обоснования точка тахеометрической съемки

разметочные колья квартальный столб (дер.)

граница изрытости (канавы)

Рис. 2 . Тахеометрический план кург. 242 (Катанда-3).

сохранил слишком ровную поверхность и правильные очертания. По другому предположению объект мог быть керексуром.

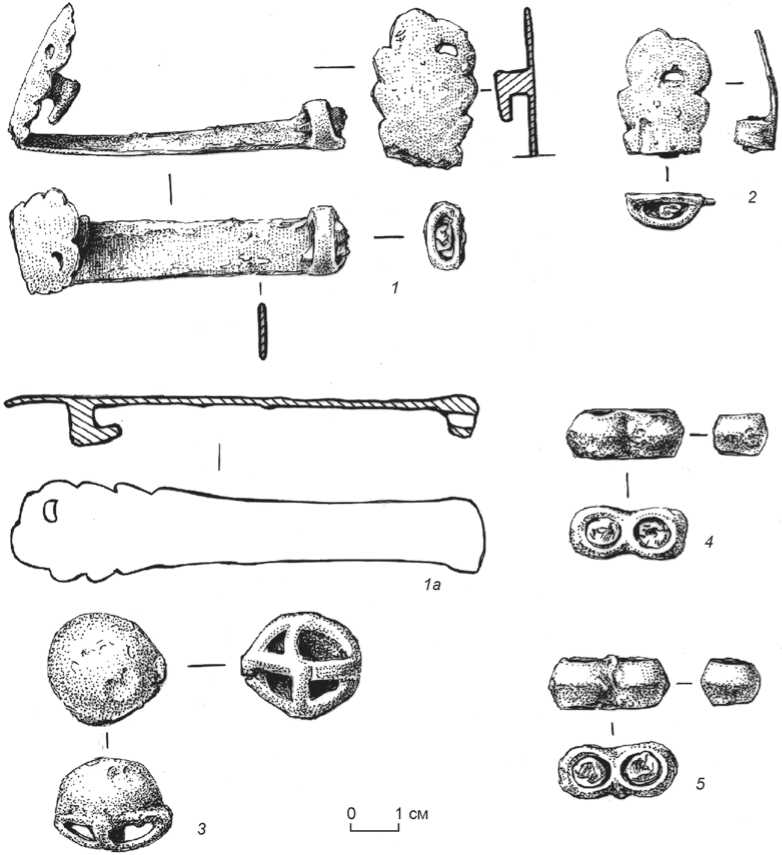

Учитывая большие размеры сооружения, было принято решение первоначально определиться с видом памятника и, по возможности, с его культурной принадлежностью, чтобы наметить план дальнейших работ. С этой целью была исследована предположительно грабительская яма. В отличие от типичной грабительской воронки, у этой не наблюдалось задернованного отвала грунта по краям и камней. Также не было в ней древеснокустарниковой растительности, которая чаще всего маркирует работу грабителей. На дне воронки лежали большие валуны. Но они могли быть как выброшенными из могилы, так и собранными при распашке и сооружении мелиоративных каналов и затем сложенные в яму, как это происходило повсеместно. Раскопом 11,5 м в диаметре, соот- ветствующим краям западины, было исследовано пространство в центре. Зачистка всей площади выявила каменную выкладку из небольших валунов и гальки, сползающую по центру в воронку. Заполнение воронки состояло из гумусированной влажной почвы, перемешенной с русловой крупной галькой. Никаких находок до глубины почти 1,5 м от уровня материка обнаружено не было, и только на указанной глубине был найден череп, а затем некоторые кости конечностей и ребра лошади, разбросанные в беспорядке. Это явилось доказательством того, что воронка не была результатом хозяйственных работ, а в центральной части сооружения находилось разграбленное погребение. Среди костей и грунта сохранилось шесть бронзовых деталей – принадлежностей конской сбруи. Это, вероятно, переходник для подхвостных ремней (рис. 3, 1, 1а), подвеска (рис. 3, 2), распределитель на два пересекающихся ремня (рис. 3, 3) и два двоителя

Рис. 3. Предметы конской упряжи из грабительской воронки кург. 242 (Катанда-3). Бронза.

(рис. 3, 4, 5). Очевидно, что эти предметы, выполненные в одно стиле, являлись принадлежностью упряжи одного коня. На двух изделиях есть элементы украшения в виде стилизованных головок орла или грифона. Ближайшие аналоги этому элементу декора можно увидеть на многочисленных золотых и бронзовых изделиях из погребений кургана Ар-жан-2 [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, табл. 30, 3, 5–7; 54, 4; табл. 104, 3]. А они, в свою очередь, близки «волютообразным» наконечникам ремней раннего этапа тасмолинской культуры [Там же, c. 114]. Подобная степень стилизации птичьих голов характерна и для некоторых изделий из погребений Горного Алтая, например, так оформлена вырубленная из серебряной пластины поясная обойма из кург. 27 могильника Балык-Соок-1 [Кубарев, Шульга, 2007, рис. 13, 1, 1а], датируемого автором первой половиной VI в. до н.э. [Там же, с. 108–197]. Двоители, довольно редкая находка, и по заключе- нию П.И. Шульги, они присутствовали на сбруе Саяно-Алтая только в VI в. до н.э. [Шульга, 2010, с. 64]. При общей узнаваемости, ни один из предметов, кроме, пожалуй, двоителей, не имеет прямых аналогов, все они достаточно оригинальны.

Судя по этим материалам, весь комплекс или только центральное ограбленное погребение могут относиться к VI–V вв. до н.э. Большую ясность могли бы внести находки удил и псалиев, но ни того ни другого обнаружено не было, хотя зубы лошади сохранили отпечатки бронзовых окислов, что позволяет полагать, что удила были бронзовыми. Конечно, до полного исследования этого памятника все выводы носят исключительно предварительный характер.

В связи с открытием этого погребального комплекса в Катанде-3, может найти свое место и оригинальная случайная находка на пашне [Полось-мак, Дядьков, 2021, с. 600–608]. Это бронзовое

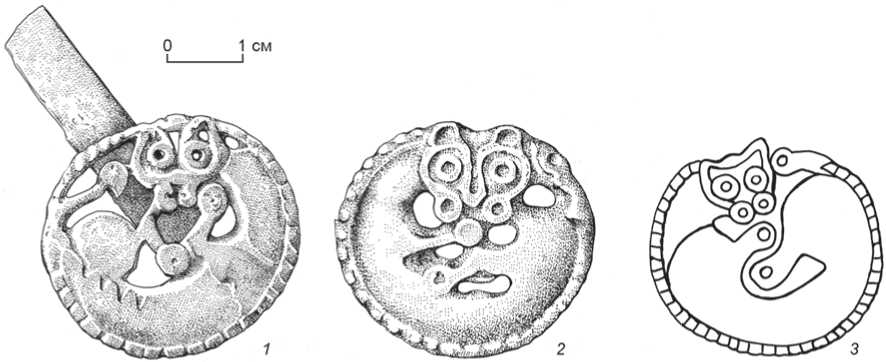

Рис. 4 . Бляхи с изображением свернувшихся кошачьих хищников.

1 – Катанда, случайная находка; 2 – случайная находка, провинция Хэбэй или Ляонин, коллекция А. Саклера; 3 – север провинция Хэбэй (раскопки Wu En).

изделие, похожее на обломок рукояти с наверши-ем в виде бляхи, представляющей собой свернувшегося в кольцо кошачьего хищника. От множества подобных изделий она отличается тем, что морда животного показана в анфас (рис. 4, 1 ). Таких изображений известно очень мало и почти все они происходят из районов на северо-востоке Китая и юго-востоке Внутренней Монголии*. Это, например, бляха, найденная при раскопках возле Чжанцзякоу (Zhangjiakou) на севере провинции Хэбэй (рис. 4, 3 ) [Wu En, 1984, fig. 5 : 12], навершие меча из погребения M101, Nanshan’gen, уезд Нин-чэн (Ningcheng County) на юго-востоке Внутренней Монголии [Wu En, 1984, p. 49, fig. 3, 1 ], бляха из коллекции А. Саклера из Северного Хэбэя или западного Ляонина (рис. 4, 2 ) [Bunker, 1997, p. 194, fig. 123] и еще несколько блях – случайных находок с этой же территории, приведенных Н.Л. Членовой в сравнительной таблице распространения мотива свернувшегося хищника [1967, табл. 27, 37, 39, 40, табл. 31, 18 ]. В китайских комплексах эти вещи датируются достаточно широко – VI–V вв. до н.э. [Bunker, 1997, p. 123]. Наиболее близкой территориально к Катандинской долине находкой является бляха со свернувшимся в кольцо хищником с мордой анфас из Восточного Казахстана [Арсланова, 1974, рис. 22]. Она обнаружена в разрушенном захоронение, датируемом автором публикации второй половиной VI в. до н.э. [Там же, с. 81]. Иконографически катандинской бляхе ближе северокитайские, хотя надо отметить, что и среди них нет двух абсолютно похожих.

В заключении следует добавить, что по имеющемуся на сегодняшний день набору предметов конского снаряжения, в который входят уздечный распределитель и двоители, выбранный для изучения в 2023 г. памятник на могильном поле Ка-танда-3 можно отнести к раннепазырыкскому времени, когда сбруйные наборы еще соответствуют классическим раннескифским [Кубарев, Шульга, 2007, с. 113–119].

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 2278-10121,

Тахеометрическая съемка памятника проведена руководителем группы геодезии и картографии отдела археологии ГАУ НСО НПЦ Кравченко Е.В.

Автор выражает глубокую признательность П.И. Шульге за консультацию по поводу идентификации предметов конского снаряжения.

Список литературы Рекогносцировочные исследования на могильном поле Катанда-3

- Арсланова Ф.Х. Новые материалы VII–VI вв. до н.э. из Восточного Казахстана // Бронзовый и железный век Сибири. Мат-лы по истории Сибири. Древняя Сибирь. – Новосибирск, 1974. – Вып. 4. – С. 77–83.

- Гаврилова А.А. Раскопки второго Катандинского могильника // СА. – 1957. – Вып. XXVII. – С. 250–268.

- Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. ун-та, 2007. – 282 с.

- Мамадаков Ю.Т. Аварийные раскопки могильника Катанда-3 // Проблемы охраны изучения и использования культурного наследия Алтая. Тезисы научно-практической конференции. – Барнаул, 1993. – С. 128–131.

- Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В. Древнетюркские курганы могильника Катанда-3 // Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1997. – Вып. 2. – С. 115–129.

- Полидович Ю.Б. Об одной изобразительной традиции в искусстве народов скифского мира // Номады казахских степей: этносоциокультурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи. – Астана, 2008. – С. 39–59.

- Полосьмак Н.В. Братство кольца // Наука из первых рук. 2020. – № 3. – С. 88–103.

- Полосьмак Н.В., Дядьков П.Г. Археологические исследования Катандинской долины // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Том. 27. – С. 600–608.

- Полосьмак Н.В., Чикишева Т.А. Исследование кургана на памятнике Катанда-2 // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Том 26. – С. 579–586.

- Радлов В.В. Из Сибири. Страницы из дневника. – М. Наука: 1989. – С. 442–449.

- Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. – М.: Наука, 1967. – 253 с.

- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени в Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 500 с.

- Шульга П.И. Синьцзян в VIII–III вв. до н. э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2010. – 238 с.

- Bunker E. Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes from Arthur M. Sackler Collections. – N.-Y., 1997. – 401 p.

- Wu En. On the origin of the ancient zoomorphic design in the Northern Part of China // Kaogu yu wenwu. – 1984. – № 4. – P. 46–60 (на кит. яз.).