Реконструкция генетической истории населения Западной Сибири: палеогенетический анализ средневековых антропологических материалов

Автор: Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Томилин М.А., Черданцев С.В., Пилипенко И.В., Поздняков Д.В., Молодин В.И., Нестерова М.С., Журавлев А.А., Рыкун М.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено масштабное палеогенетическое исследование популяций Средневековья и Нового времени из южной части Западной Сибири (лесостепная зона и прилегающие территории), реализация которого стартовала в 2023 г. Исследование выполняется в рамках диахронного подхода, позволяющего анализировать генетический состав популяций, сменявших друг друга на территории региона, и реконструировать его динамику во времени. Рассмотрены преимущества диахронного подхода. Формируемая выборка населения эпохи Средневековья и Нового времени является развитием диахронной модели, исследованной авторами для популяций Западной Сибири эпохи неолита раннего железного века. Обсуждаются причины слабой степени изученности средневековых популяций методами палеогенетики. Обозначены географические и хронологические рамки формируемой модели, приведен круг памятников, составивших основу исследуемой выборки. Обсуждаются преимущества и затруднения, связанные с возможностью этнической атрибуции средневековых материалов, в дополнение к традиционной для археологии других периодов культурной принадлежности. Уделено внимание вопросам взаимодействия специалистов генетиков, археологов и антропологов на разных стадиях исследования, а также особенностям привлечения данных о структуре генофонда митохондриальной ДНК и Y-хромосомы современных популяций Западной Сибири при анализе и интерпретации палеогенетическихрезультатов. Приведены предварительные итоги первого этапа исследования: характеристики сформированной модели и возможные шаги по ее детализации, первые результаты оценки сохранности ДНК в сериях, включенных в модель, первые данные по структуре генофонда митохондриальной ДНК. Одним из направлений развития модели является создание портретной галереи представителей разновременных групп средневекового населения региона, при создании которой учитываются объективные данные палеогенетики как на этапе отбора индивидов для включения в галерею (с точки зрения популяционно-генетического контекста), так и для детализации фенотипических особенностей индивидов (признаки пигментации).

Западная сибирь, средневековье, генетическая история населения, палеогенетический подход, диахронный анализ, митохондриальная днк, y-хромосома, фенотипические реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146629

IDR: 145146629 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0806-0812

Текст научной статьи Реконструкция генетической истории населения Западной Сибири: палеогенетический анализ средневековых антропологических материалов

Комплексное междисциплинарное археологическое исследование позволяет реконструировать различные аспекты истории населения региона – от развития экономики, элементов материальной и духовной культуры до процессов сложения популяций и особенностей их генетического состава. Биологические (популяционно-генетические) аспекты этих задач длительное время решались методами физической антропологии (палеоантропологии), которые позволяли анализировать генетические особенности популяций, опираясь на фенотипические признаки, т.е. проводить опосредованный анализ генетического состава. Развитие различных направлений физической антропологии (краниометрия, одонтология, остеология) позволило использовать в исследованиях разнообразные и в некоторой степени независимые наборы фенотипических признаков (маркеров), чем обеспечивалась внутренняя верификация полученных результатов и выводов. Именно методами физической антропологии был получен подавляющий объем биологических данных о древних популяциях человека, накопленных к настоящему моменту. Это научное направление сохраняет за собой роль одной из ключевых составляющих комплексного археологического исследования.

Одним из итогов широкомасштабных антропологических исследований стало накопление коллекций палеоантропологического материала, относящегося к разновременным популяциям человека. Наличие этих коллекций является необходимым условием для развития других научных направлений, занимающихся изучением биологической (генетической) истории населения. Ключевым из таких направлений стала палеогенетика, которая позволяет непосредственно получать образцы ДНК из останков, исследовать их структуру и, т.о., напрямую анализировать генетическую структуру разновременных популяций.

Важно подчеркнуть, что палеогенетические методы не заменяют собой методы физической антропологии, а дополняют их возможности. Прямой анализ генетических характеристик популяций позволяет проверить выводы, сделанные на основе антропологических исследований (т.е. на основе анализа фенотипических маркеров). Учитывая, что методы палеогенетики и физической антропологии при параллельном исследовании используют инструменты, не имеющие прямой связи между собой, сравнение результатов двух подходов (там, где это возможно) служит эффективным способом верификации выводов.

Как правило, приступая к исследованию, палеогенетик имеет дело с материалом, который был заранее систематизирован в соответствии с его археологическими характеристиками (напр., культурной и/или этнической принадлежностью) или антропологическими особенностями (напр., выделение серий с различным антропологическим типом). Это обстоятельство дает определенные преимущества: при должном уровне взаимодействия с коллегами-археологами и антропологами для палеогенетического исследования могут быть выбраны потенциально наиболее информативные модели/материалы. Также появляется возможность исследования имеющихся материалов в наиболее удобном порядке (т.е. системно, а не мозаично).

Интересно, что в развитии палеогенетики наблюдается довольно четкая закономерность в выборе ма- териала для исследования, в зависимости от его хронологической принадлежности. Практически для всех макрорегионов планеты, для которых в настоящее время проводится реконструкция генетической истории населения методами палеогенетики, наибольший интерес вызывают ранние материалы, а по мере перехода от более ранних к более поздним периодам, интерес палеогенетического сообщества ощутимо спадает. Поэтому часто можно наблюдать, казало сь бы, парадоксальную картину: менее численно репрезентативные (в плане присутствия в составе палеоантропологических коллекций) ранние материалы оказываются существенно более исследованными методами палеогенетики, чем более поздние (представленные часто существенно более репрезентативными сериями останков/образцов). Причин такого положения вещей может быть как минимум две. Во-первых, исследование более ранних материалов потенциально имеет отношение к более широкому кругу последующих исторических событий. А отсюда и больший рейтинг соответствующих публикаций. Вторая причина связана с особенностями использования методов палеогенетики для этногенетических реконструкции. Наиболее информативным и объективным подходом для этого является исследование так называемых ди-ахронных моделей – серий образцов из популяций, сменявших друг друга на одной и той же территории [Пилипенко, Молодин, 2010; Пилипенко и др., 2022]. Этот подход позволяет реконструировать динамику генетического со става и коррелировать изменения генофонда с этнокультурными процессами, протекавшими в исследуемом регионе по данным археологии и антропологии. В рамках диахронного подхода наиболее логичным является вариант развития модели (т.е. формирования и исследования выборок образцов) в направлении от более ранних популяций к более поздним: такой подход позволяет выявлять новые генетические элементы, проникающие в регион в результате миграционных волн, а также оценивать степень генетической преемственности между разновременными группами. Именно в рамках данной логики развивалось диахронное исследование населения западносибирской лесостепной зоны (Барабинская лесостепь и прилегающие территории), которое выполняется авторами данной работы. На предшествующих этапах нашей работы исследованию были подвергнуты неолитические материалы и разновременные группы эпохи бронзы [Молодин и др., 2013; Molodin et al., 2012], а затем популяции раннего железного века. В то же время, генофонд популяций эпохи Средневековья и Нового времени оставался практически неисследованным. В данной работе мы представляем масштабное диахронное палеогенетическое исследование популяций Средневековья и Нового времени, проживавших в южной части Западной Сибири (лесостепная зона и прилегающие территории), реализация которого стартовала в 2023 г.

Структура и особенности анализа диахронной модели

При включении в состав модели особое значение имеют три группы характеристик исследуемых материалов (памятников): географическое положение, хронология и культурная/этническая атрибуция.

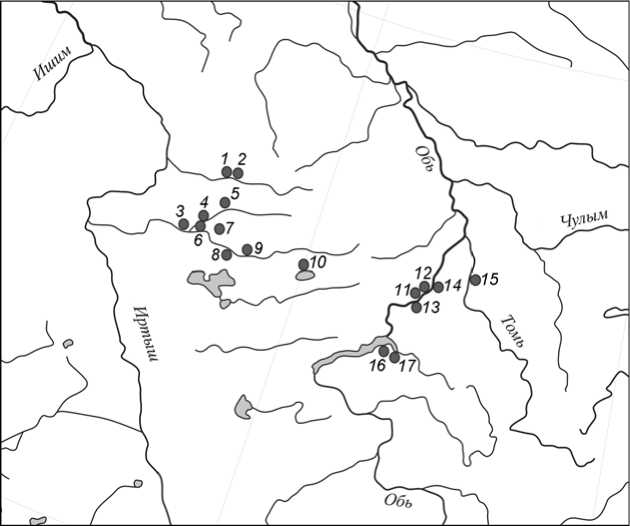

Географические рамки модели охватывают непосредственно Барабинскую лесостепь (что обеспечивает географическую преемственность с ранее исследованными материалами предшествующих эпох), а также прилегающие к ней с севера южно-таежные районы и расположенные восточнее и юго-восточнее районы Приобья, вплоть до Верхнего Приобья (Новосибирского и Барнаульского). При определении географических рамок модели мы ориентировались на сложную этнокультурную ситуацию в регионе в рассматриваемый период, основной особенностью которой является интенсивное взаимодействие популяций, ассоциируемых с тюркским, южно-самодийским и южно-угорским генетическими субстратами [Очерки культурогенеза…, 1998; Поздняков, 2006]. Эти контакты происходили как непосредственно в лесостепной зоне, так и в прилегающих районах. Включение северных территорий позволяет увеличить репрезентативность материалов, потенциально связанных с угорским и самодийским компонентами. Добавление в состав модели памятников из Приобья связано с важной ролью этой территории в контактах между популяциями южных и северных зон, что отражено в присутствии здесь многочисленных памятников различных периодов эпохи Средневековья, значительная часть которых исследована и представлена в имеющихся палеоантропологических коллекциях (см. рисунок ).

Как уже было отмечено выше, исследуемые на данном этапе материалы Средневековья и Нового времени дополняют модель, сформированную нами ранее для популяций эпохи неолита, бронзы и раннего железного века. Новый этап исследования позволяет нам расширить хронологические рамки модели, включив в ее состав материалы, охватывающие последние полторы тысячи лет. Таким образом, с точки зрения хронологической репрезентативности, это полная ди-ахронная модель.

На данном этапе в состав модели были включены следующие хронологические группы населения: раннесредневековое население, ассоциируемое с культурами древнетюркского времени, население эпохи развитого Средневековья (включая предмонгольское и монгольское время), позднесредневековые группы и популяции Нового времени.

Следует подчеркнуть, что репрезентативность палеоантропологических коллекций для разных периодов Средневековья сильно различается. Так, наибольшие проблемы с формированием репрезентативных серий образцов возникли для второй половины I тыс.

Карта расположения могильников, использованных при формировании диа-хронной выборки для данного исследования.

1 – Крючное-6; 2 – Кыштовка-1, 2; 3 – Пре-ображенка-6; 4 – Тартас-1; 5 – Усть-Изес-2;

6 – Сопка-2; 7 – Малый Чуланкуль-1;

8 – Лопушное озеро I; 9 – Абрамово-10; 10 – Заречно-Убинское-1; 11 – Умна-2, 3; 12 – Юрт-Акбалык-9; 13 – Ташара-Карьер-2; 14 – Старобибеево-6; 15 – Шумиха; 16 – Санатор-ный-1, 3; 17 – Ельцовское-1.

н.э., древнетюркского времени. На территории, рассматриваемой в рамках нашей модели, материалы этого времени представлены одиночными курганами или небольшими курганными группами, содержащими останки единичных представителей населения этого периода. Соответственно, данная часть модели состо-

ит из сборной серии единичных образцов (в лучшем случае, небольших серий), происходящих из разных памятников, что накладывает определенные ограничения при рассмотрении их в качестве единой популяционной выборки. Суммарная численность этой серии образцов на данный момент не превышает 30. Эти образцы происходят из антропологической коллекции ИАЭТ СО РАН. Некоторое расширение серии запланировано за счет включения материалов из коллекции антропологического кабинета Томского государственного университета, однако это увеличение будет небольшим. При такой численности выборки увеличивается значимость каждого образца, что делает оправданными дополнительные усилия для получения генетических результатов даже из образцов с низкой степенью сохранности ДНК.

Для более поздних периодов Средневековья и для Нового времени антропологи располагают репрезентативными (численно) коллекциями, которые включают в себя как небольшие археологические памятники, так и крупные могильники, на которых исследованы многие десятки (иногда более сотни) погребений. Поэтому для них мы имеем возможность формировать модель, выбирая из имеющихся серий образцы с хорошей сохранностью ДНК. Для этого формируемые серии палеоантропологических образцов (достаточно высокой степени макроскопической сохранности) проходят процедуру первичного скрининга, в результате которой выявляются образцы с высокой сохранностью ДНК. Именно эти образцы далее используются для исследования полного цикла. При этом серии, происходящие из одного археологического памятника, могут рассматриваться и как самостоятельные популяции, и как часть более обширных групп населения, к которым они могут быть отнесены, исходя из их археологического контекста и/или этнической атрибуции (см. ниже). Учитывая сложную этнокультурную картину в регионе, неудивительно, что даже материалы, происходящие из одного средневекового могильника, требуют осторожности при объединении в одну серию. Особенностью многих средневековых могильников региона являются широкие хронологические рамки, к которым авторы раскопок относят погребальные комплексы. В этом случае необходим индивидуальный подход и более глубокий анализ археологического контекста материалов для выявления хронологически существенно отличающихся групп погребений. Примером такого могильника, включенного в наше исследование, может служить памятник Заречно-Убинское-1 [Васильева, Выборнов, Малиновский, 2013; Васильева, Малиновский, 2011]. Авторы раскопок отмечают, что средневековые комплексы могильника (более 70 раскопанных курганов) в целом относятся к широкому хронологическому периоду, охватывающему около тысячи лет – с VIII по XVII вв. н.э. Таким образом, хотя материалы происходят из средневековых погребений одного памятника (т.е. выполнен географический критерий отнесения к серии), широкая хронология комплексов, охватывающая практически все Средневековье, требует разделения их на хронологически более компактные группы. Хотя ранее серия из данного могильника использовалась в качестве единой при проведении палеоантропологических исследований [Поздняков, 2006], на данном этапе необходимо ее более детальное междисциплинарное рассмотрение. Из могильника Заречно-Убин-ское-1 нами была сформирована серия из 85 образцов (индивидов), более 60 из которых оказались пригодными для палеогенетического анализа (т.е. продемонстрировали высокую сохранность ДНК). Такая чис- ленность выборки для палеогенетики является очень высокой, однако ее использование в качестве единой серии возможно лишь для грубых реконструкций с неизбежным дальнейшим делением по хронологическому критерию. Дополнительно отметим, что к настоящему моменту археологами исследовано лишь около половины курганов, выявленных на пространстве могильника Заречно-Убинское-1, т.е. имеющаяся антропологическая коллекция в перспективе может быть существенно расширена.

Противоположный пример – могильник Крюч-ное-6 [Молодин и др., 2012]. Средневековая (основная) часть этого относительно небольшого памятника включала погребения 24 человек, 23 из которых были отобраны для палеогенетического анализа. Высокая сохранность ДНК в останках позволила уже к настоящему моменту получить данные по структуре мтДНК 20 индивидов (для 3 индивидов исследование продолжается). При этом важно, что анализ археологического контекста позволил авторам раскопок очертить узкий хронологический период, к которому относятся средневековые комплексы могильника Крючное-6 – вторая половина XV – XVI в. н.э., а также ассоциировать погребенных с одной из локальных групп сибирских татар [Там же]. Отметим, что могильник Крючное-6 был исследован методом сплошных площадей. Это позволило выявить и исследовать не только погребения, совершенные под явно видимыми курганными насыпями, но и могилы, не имевшие ясно различимых надмогильных сооружений (грунтовые). Использование данного подхода позволяет считать памятник полностью исследованным, а палеоантропологическую коллекцию (и, соответственно, нашу выборку образцов) завершенной.

Важнейшим критерием при формировании диа-хронной модели для палеогенетического исследования является этнокультурная атрибуция материалов. Этот аспект в случае работы со средневековыми материалами имеет свои особенности. Для памятников более ранних эпох мы, как правило, оперируем принадлежностью к археологическим культурам. Поскольку средневековые материалы (особенно позднего и, отчасти, развитого Средневековья) относятся к финальным стадиям сложения современной этнической структуры населения, для них становится возможной аргументированная ассоциация материалов памятников с конкретными этническими образованиями. Причем для многих материалов эти две характеристики – принадлежность к археологической культуре и принадлежность к этнической группе, сосуществуют, и должны параллельно учитываться при включении их в исследование. Следует отметить, что этнокультурная картина рассматриваемых районов Сибири в эпоху Средневековья представляется очень сложной [История Сибири…, 2019]. В этих условиях культурная и/или этническая атрибуция каждого конкретного комплекса всегда имеет определенный уровень достоверности. Это часто выражается в дискуссиях о культурной/этнической атрибуции памятников, когда специалисты имеют разный взгляд на данные вопросы и не могут прийти к компромиссу. Оперируя двумя этими факторами одновременно, мы вынуждены суммировать потенциальные ошибки и разногласия. Это усложняет интерпретацию результатов.

С другой стороны, имеющаяся для некоторых средневековых материалов возможность их этнической атрибуции играет положительную роль в проведении исследования. Мы уже отметили, что добавление в диахронную модель материалов Средневековья и Нового времени позволяет сделать ее полной, включающей все древние (в значении «не современные») популяции населения исследуемого региона. Однако включение в модель поздних материалов, имеющих этническую атрибуцию, позволяет рассматривать в качестве полноценного компонента диахронной модели не только древние популяции, но и современных представителей населения региона: данные о современных популяциях могут быть включены как один из хронологических слоев модели – финальный слой, отражающий конечный итог этногенетических и этнокультурных процессов, протекавших на протяжении всего периода, рассматриваемого в модели.

В отсутствии данных о средневековых популяциях вопросы об отношении тех или иных групп древнего населения, напр., эпохи бронзы или раннего железного века, к процессам этногенеза современных групп крайне редко могут быть решены корректно (а во многих случаях и лишены научной обоснованности). Но наличие хронологически полной диахрон-ной модели позволяет решать эти проблемы, не отходя от принципа научной объективности. Помимо истории формирования групп коренного населения, такая модель помогает объективно оценить, каким образом меняется структура населения в процессе небывалой интенсификации контактов (культурных и генетических) групп самого разнообразного происхождения, наблюдаемой в настоящее время. Это позволяет прогнозировать дальнейшую динамику генетического состава популяций.

Первые результаты диахронного исследования

2023 г. стал стартовым для формирования и исследования диахронной модели популяций Средневековья и Нового времени из южных районов Западной Сибири. План исследования подразумевает формирование обширной диахронной модели и ее анализ в отношении разнообразия маркеров мтДНК и Y-хромосомы для оценки динамики женского (материнского) и мужского (отцовского) генофонда популяций за последние полторы тысячи лет. К настоящему моменту мы завершили отбор материалов из антропо- логической коллекции ИАЭТ СО РАН (Новосибирск): в состав модели были предварительно включены почти 400 индивидов из более чем 20 археологических памятников эпохи Средневековья (см. рисунок). Более 300 из них прошли процедуру первичного скрининга на предмет сохранности ДНК. Порядка 250 образцов продемонстрировали сохранность, достаточную для дальнейшего палеогенетического анализа. К настоящему моменту для более 200 индивидов получены предварительные данные о структуре и филогенетическом положении вариантов мтДНК. Это позволило сформировать предварительный состав серий мтДНК из отдельных могильников и приступить к их всестороннему анализу в рамках модели. Выявлены компоненты, составляющие основу генофонда мтДНК, а также ряд редких компонентов, имеющих высокую филогеографическую информативность. В рамках ди-ахронного подхода проведено предварительное сравнение состава генофонда мтДНК разновременных популяций средневекового населения с предшествующими группами. На текущем этапе мы осуществляем группировку имеющихся образцов в пределах модели, с учетом нюансов хронологической, культурной и этнической (где это возможно) атрибуции конкретных индивидов. Отметим, что в выборке из коллекции ИАЭТ СО РАН доминируют материалы, происходящие с территории Барабинской лесостепи и Приобья (в первую очередь Новосибирского). В настоящий момент мы проводим расширение выборок в рамках модели (еще не менее 200–300 индивидов), привлекая образцы из антропологической коллекции ТГУ (совместно с канд. ист. наук М.П. Рыкун). При этом особое внимание при расширении выборок уделено отбору серий из памятников, имеющих четкую этническую атрибуцию. Так мы формируем серии образцов из различных локальных групп сибирских татар, южных селькупов и хантов, а также некоторых других этнических групп. Расширение модели осуществляется с целью усиления представленности в ее составе всех основных этнокультурных образований, которые по данным археологии могли играть роль в финальных этапах формирования генетического состава населения рассматриваемого нами региона Западной Сибири.

Помимо расширения и дополнения выборок, ближайшие перспективы исследования включают быстрое накопление данных о составе мужского генофонда (Y-хромосома). Уже на следующем этапе мы будем учитывать в своих реконструкциях полноценные данные по обоим маркерам с однородительским наследованием (мтДНК и Y-хромосома) для получения наиболее объективной картины популяционно-генетических процессов во временной динамике. Предстоит сравнение новых данных по средневековым популяциям как с результатами по предшествующим группам (с неолита до раннего железного века), так и с современными популяциями региона, характери- стики генофонда мтДНК и Y-хромосомы которых уже присутствуют в научной литературе. Мы также отдаем себе отчет, что при формировании состава диахрон-ной модели могли упустить некоторые антропологические материалы, которые могут иметь важное значения для поставленных нами задач. Они могут быть включены в состав модели позже.

В качестве одного из направлений развития диа-хронной модели мы рассматриваем создание портретной галереи представителей разновременных групп средневекового населения региона. Уже на этапе отбора образцов для палеогенетического анализа мы фиксируем антропологический материал, потенциально наиболее пригодный для реконструкции внешности индивида по черепу (по критерию сохранности черепа). Процедуре реконструкции внешности подвергаются материалы с высокой сохранностью ДНК, позволяющей выполнить программу исследований по мтДНК и Y-хромосоме (для мужчин). Полученные генетические данные учитываются при выборе индивидов, которые являются «типичными» с точки зрения генетического состава популяции и/или наоборот, сильно выходят за рамки характеристик исследуемой группы. Важным аспектом при создании портретной галереи является также детализация ряда фенотипических признаков по генетическим данным (признаки пигментации глаз, волос и кожных покровов), что позволяет расширить спектр объективно реконструированных признаков индивидов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 23-18-00834. Палеогенетическая инфраструктура ИЦиГ СО РАН поддержана за счет средств бюджетного проекта ИЦиГ СО РАН № FWNR-2022-0011.

Список литературы Реконструкция генетической истории населения Западной Сибири: палеогенетический анализ средневековых антропологических материалов

- Васильева Ю.А., Выборнов А.В., Малиновский В.Б. Снаряжение коня в позднесредневековых погребениях могильника Заречно-Убинское-1 // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2013. - Т. 12. - Вып. 3: Археология и этнография. - С. 168-175. EDN: QZDROJ

- Васильева Ю.А., Малиновский В.Б. Могильник Заречно-Убинское-1 как источник по реконструкции этнических процессов на границе таежной и лесостепной зон Западной Сибири // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда, Великий Новгород - Старая Русса, 24-29 октября 2011 года. -СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. - С. 12. EDN: SWJLJZ

- История Сибири: в 4 томах. Том 2: Железный век и Средневековье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - 643 с.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Поздняков Д.В., Соловьев А.И. Позднесредневековые комплексы на озере Крючное (Средняя Тара). - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2012. - 162 с. EDN: QPXACX

- Молодин В.И., Пилипенко А. С., Чикишева Т. А., Ромащенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р. О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V - I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - 220 с. EDN: IPZIMN

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 4. Расогенез коренного населения. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1998. - 354 с.

- Пилипенко А. С., Молодин В.И. Палеогенетический анализ в археологических исследованиях // Информ. вестн. ВОГиС. - 2010. - T. 14. - № 2. - С. 280-311. EDN: NYJRKL

- Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Черданцев С.В. Исследование миграционных процессов в Евразии методами палеогенетики // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2022. - № 2. - С. 140-149. EDN: ZBXRAY

- Поздняков Д.В. Палеоантропология населения юга Западной Сибири эпохи Средневековья (вторая половина I -первая половина II тыс. н.э.) - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 136 с. EDN: RTTUFJ

- Molodin V.I., Pilipenko A.S., Romaschenko A.G., Zhuravlev A.A., Trapezov R.O., Chikisheva T.A., Pozdnyakov D.V. Human migrations in the southern region of the West Siberian Plain during the Bronze Age: Archaeological, palaeogenetic and anthropological data // Population Dynamics in Pre- and Early History: New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics. - Berlin; Boston: De Gruyter, 2012. -P. 95-113. EDN: ZZXOMH