Реконструкция осадконакопления в палеозое Тимано- Североуральского региона: направления исследований, результаты, проблемы и задачи

Автор: Антошкина А.И., Салдин В.А., Никулова Н.Ю., Юрьева З.П., Пономаренко Е.С., Сандула А.Н., Канева Н.А., Шмелва Л.А., Шеболкин Д.Н., Шадрин а Н., Инкина Н.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты по реконструкции палеозойского осадконакопления на северо-восточной окраине Европейской платформы. Показан мощный генетически разнородный комплекс осадочных формаций, в котором запечатлен чрезвычайно сложный онтогенез осадочного бассейна. Его зарождение в позднем кембрии отвечало смене обстановок эпиконтинентального рифтогенеза пассивной континентальной окраиной и сопровождалось континентальным осадконакоплением. Развитие пассивной окраины характеризовали частая смена морских обстановок, изменение геоморфологии дна бассейна и абриса континентальной окраины, а завершение - мощное континентальное осадконакопление на рубеже ранней и средней перми. Биосферные изменения выражают рубежи-маркеры в осадочных последовательностях, перестройки бентосных и планктонных экосистем и образование нерудных и рудных полезных ископаемых. Показано, что особенности режимов седиментации на разных этапах онтогенеза осадочного бассейна контролировались, прежде все- го, тектонической эволюцией фундамента Тимано-Североуральского литосферного блока.

Осадочные породы, обстановки осадконакопления, фациальные зоны, осадочный бассейн, палеозой, геобиологические события, тектоника, тимано-североуральский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14992736

IDR: 14992736 | УДК: 552.5

Текст научной статьи Реконструкция осадконакопления в палеозое Тимано- Североуральского региона: направления исследований, результаты, проблемы и задачи

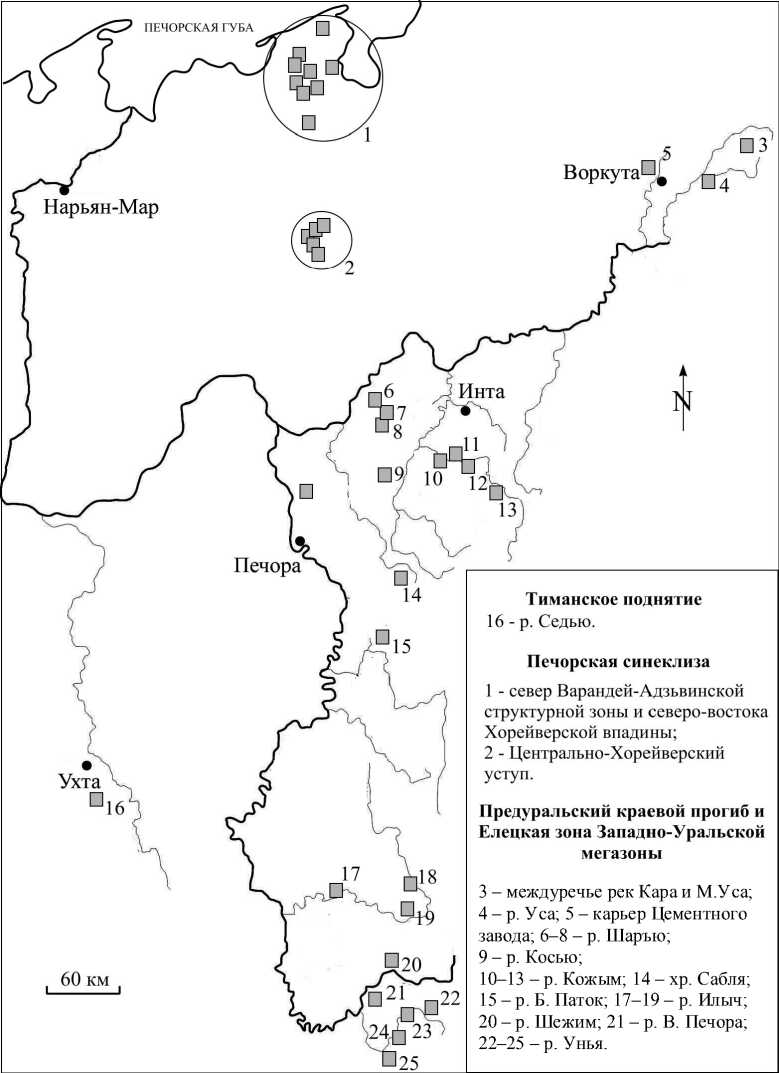

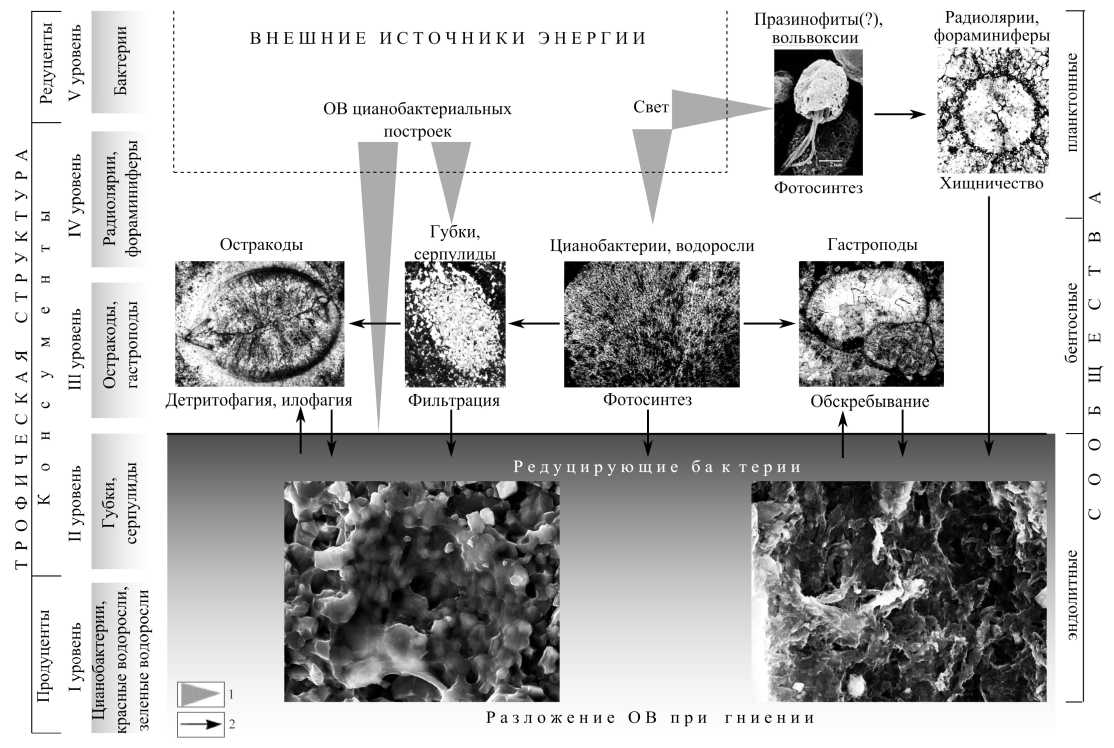

На основе разработанной авторами генетической и лито-фациальной типизации [1] детализированы и выявлены новые особенности палеозойского осадконакопления в Тимано-Североураль-ском регионе. На рис. 1 указаны районы работ в 2012–2014 гг. Наряду с традиционными литологофациальным, парагенетическим и литолого-палеоэкологическим направлениями исследований развивались новые – бактериально-литогенетическое и палеоэкосистемное. Применение тонких микроскопических методов дали возможность распознать биогенную природу многих литологических объектов, считавшихся абиогенными. Установлено, что микроорганизмы принимали самое активное участие как на стадии седиментогенеза, так и в процессе формирования и преобразования породы [2]. Палеоэкосистемное направление на данном этапе исследований фокусируется на выявлении источника органического вещества (ОВ) в трофических структурах разнообразных биотопов, что дает возможность обосновать способность или неспособность экосистем формировать жесткие каркасные структуры [3]. Палеозойский осадочный чехол данного региона является перспективным объектом поисков залежей углеводородного сырья и разнообразных полезных ископаемых осадочного генезиса. Установлено, что нефтегазовый потенциал палеозойских толщ с преимущественным проявлением остатков микробиальных организмов характеризуется наиболее высокими значениями [4]. Так как микробиальная составляющая играет важную роль в породообразовании, изучение её компонентного состава и обусловленности биогеологическими факторами определяет своевременность и актуальность появления в наших исследованиях бактериально-литогенетического и палеоэкосистемного направлений.

История геологического развития осадочного бассейна в палеозое

Палеозойская история региона началась с эпиконтинентального рифтогенеза древнего композитного континента на рубеже кембрия и ордовика, приведшего к раскрытию Палеоуральского океана на восточной (в современных координатах) окраине Европейской платформы [5]. Тектоническая эволюция стабилизировавшейся к этому времени Печорской плиты и зарождавшегося палеоокеанического бассейна обусловили этапность литогеодинамиче-

ской эволюции пассивной континентальной окраины [6]. Каждый этап характеризуется своеобразием седиментации и палеогеографической ситуации, отраженных в существенном различии формирующихся осадочных геологических тел [1].

Кембрийско-нижнеордовикский этап. История осадконакопления на этом этапе тесно связана с докембрийской [7]. Этот факт хорошо демонстрируется на разрезах верхнекембрийско-нижне-ордовикских терригенных отложений, развитых на площади свыше 60 км2 в междуречье М. Кары (разрезы А, Б) и М. Усы (разрезы В, Г) на Полярном Урале, к которым приурочено рудопроявление золота типа метаморфизованных россыпей. Изучение четырех типов разрезов, расположенных на юге и севере территории, показало их различие по литолого-геохимическим, минералогическим особенностям пород и строению разрезов, что, вероятнее всего, было обусловлено расчлененным докембрийским рельефом [8]. Эти различия позволили предположить в наиболее южном разрезе Г р. М.Уса (рис. 2) присутствие суши с корой выветривания допозднекембрийского возраста и маломощными верхнекембрийско-нижнеордовикскими отложениями, служившими источником обломочного материала при активизации процессов рифтогенеза на континентальной окраине. В северных разрезах р. М. Кары (А, Б) эти процессы проявились в формировании горизонта конглобрекчий на границе континентальных и мелководно-морских отложений, накапливавшихся в формирующейся рифтовой палеодолине. Отсутствие в этих разрезах базальных конгломератов прибрежных фаций говорит об удаленности береговой линии на запад. Во всех разрезах отмечается изменение размеров и состава обломочного материала вверх, что отражает стабилизацию тектонических процессов и смену источников сноса: преобладающими являются не подвергшиеся процессам выветривания и незолотоносные породы кислого состава.

Позднеордовикско-раннедевонский этап в палеозойской истории региона характеризуется становлением карбонатной платформы, возникновением на континентальной окраине в позднека-тийское время локальных рифов и их дальнейшим развитием в пражском веке в протяженную мощную фациально-дифференцированную систему барьерных рифов. Характер седиментации в осадочном бассейне неоднократно менялся [9], что запечатлелось в пестром составе литокомплексов, представляющих сочетание карбонатных платформ-шель-

ВоркутаЦ

Инта

Печора

Нарьян-Мар

, 60 КМ !

3 – междуречье рек Кара и М.Уса;

4 – р. Уса; 5 – карьер Цементного завода; 6–8 – р. Шаръю;

9 – р. Косью;

10–13 – р. Кожым; 14 – хр. Сабля;

15 – р. Б. Паток; 17–19 – р. Илыч;

20 – р. Шежим; 21 – р. В. Печора;

22–25 – р. Унья.

Тиманскоеподнятие

16 - р. Седью.

Предуральский краевой прогиб и Елецкая зона Западно-Уральской мегазоны

Ухта V

П16

Печорская синеклиза

1 - север Варандей-Адзьвинской структурной зоны и северо-востока Хорейверской впадины;

2 - Центрально-Хорейверский уступ.

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов.

Рис. 2. Схема строения верхнекембрийско-нижнеордовикских отложений в междуречье М. Кары и М. Усы. Условные обозначения: А-Б – разрезы р. М. Кара, В-Г – разрезы р. М.Уса; 1 – метавулканиты основного состава бедамельской серии; 2 – метаморфизованная кора выветривания допозднекембрийская; 3 – гравелиты алькесвожской свиты; 4 – песчаники бадьяшорской свиты; 5 – брекчии; 6 – номера и линии разрезов.

фов с разнообразием фаций и рифовыми барьерами на окраине и платформ-рамп с фациями трансгрессивных трактов. Рассмотрим некоторые новые факты, выявленные в истории осадконакопления в течение данного этапа.

При изучении верхнекатийской рифовой толщи на р. Б.Косью в бассейне р. Илыч (Северный Урал) среди массивных биогермных известняков были выявлены два разреза слоистых последовательностей мощностью до 20 м с ритмичным чередованием слоев. В них наряду с биогермными известняками распространены пелитоморфные известняки, рифовые конглобрекчии и гравелиты. Подобная ассоциация пород отражает существование в рифовом плато внутририфовых лагун, периодически заполнявшихся карбонатными илами или рифовыми литокластами, прерывающими рост биогермов [10]. Подобные лагуны известны в составе лудловского и пражско-нижнеэмсского рифов на Полярном Урале [11].

Мелководность морского бассейна на карбонатной платформе способствовала широкому развитию в регрессивные фазы микробиальных сообществ. Их обилие угнетало метазойные сообщества и приводило к изменению кальциевого баланса морских вод. В качестве индикатора экосистемных перестроек, изменений в палеоландшафте, батиметрии, гидродинамике и химизме вод можно использовать ооидно-строматолитовые ассоциации, мощностью от 0.8 до 7.5 м [12]. В итоге такие пертурбации в морском бассейне приводили к вымиранию ряда таксонов среди представителей бентосных и пелагических сообществ и проявлению событий вымирания разного масштаба [9, 13 и др.].

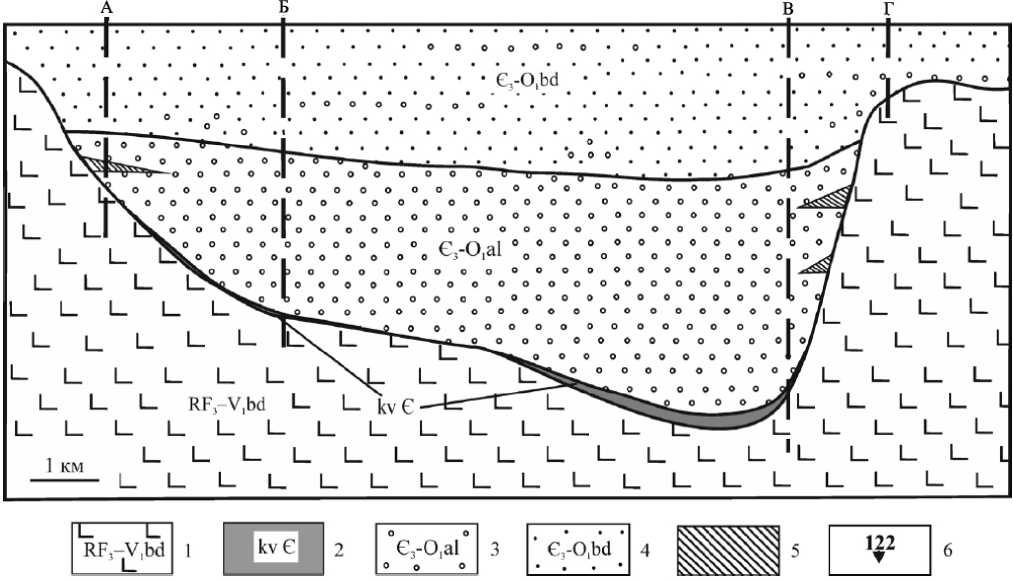

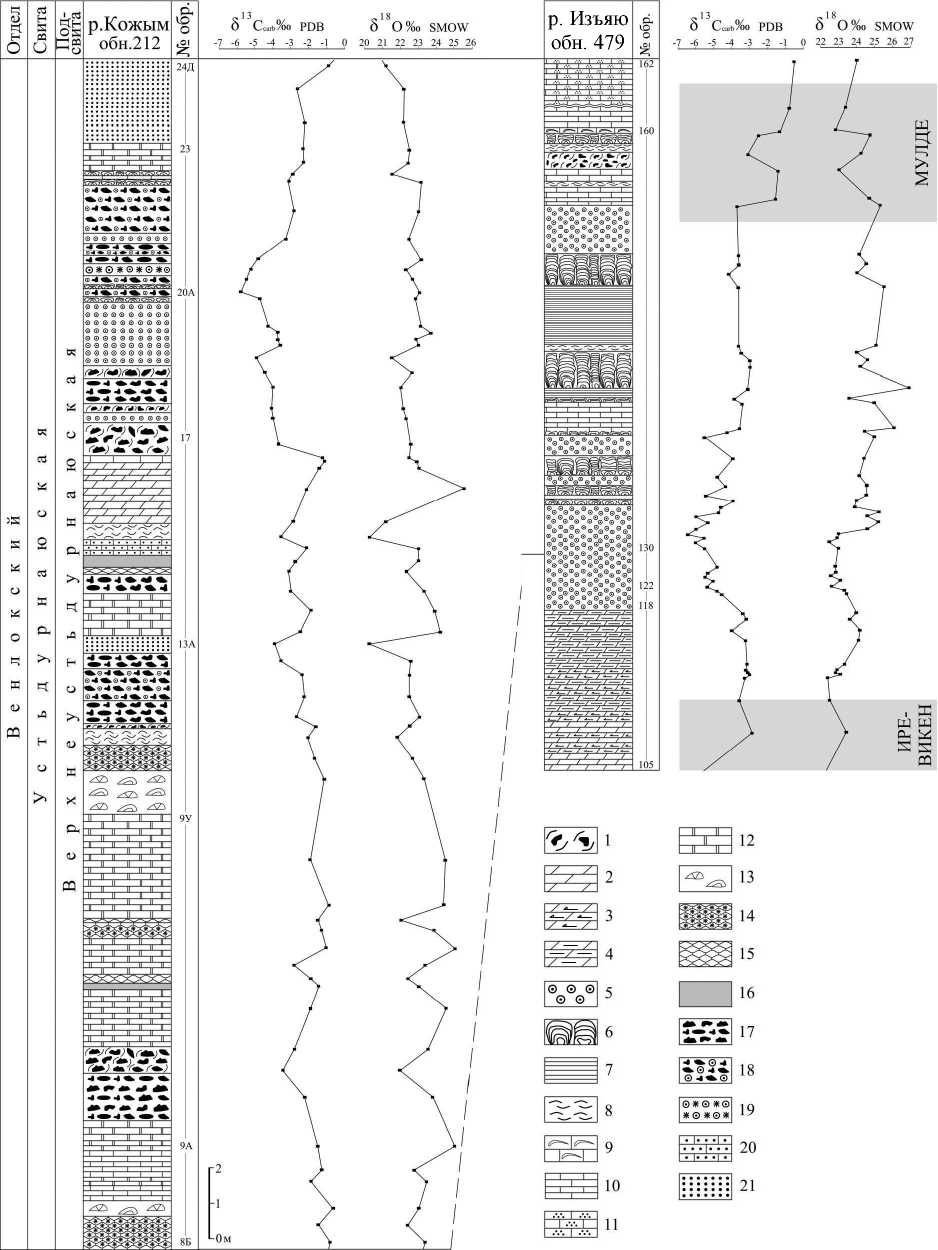

Резкое падение уровня моря в раннехир-нантскую фазу гондванского оледенения привело к образованию вадозных седиментационно-диагенетических брекчий бадьяшорской свиты, которые в позднем хирнанте сменились мелководными массивно-слоистыми карбонатами каменнобабской свиты [14]. Последующая глобальная рудданская трансгрессия привела к обновлению пелагического и бентосного сообществ как следствие события массового вымирания Хирнант. Глобальная регрессия на границе лландовери-венлока на фоне активизации блоковой тектоники фундамента привела к денудации приподнятых участков карбонатной платформы и формированию изолированных мелководных водоемов (лагун и возможно озер) и сопровождалась глобальным биособытием Иревикен. Эрозия приподнятых областей способствовала формированию кор выветривания в разрезах Хорей-верской впадины [15], перерыву в основании вен-лока (Приполярный Урал, р. Кожым), образованию специфических лагунных фаций с пониженной соленостью и возможной аноксией придонных вод с широким развитием ооидов разного генезиса. На рис. 3 разрезы венлока Приполярного Урала и гр. Чернышева демонстрируют изменения в мощности отложений, составе и структурно-текстурных особенностях карбонатных пород, а также в изотопном составе углерода и кислорода. В формировании венлокских ооидов выявлено активное участие мик- роорганизмов, остатки которых сохранились в виде минерализованного гликокаликса [16].

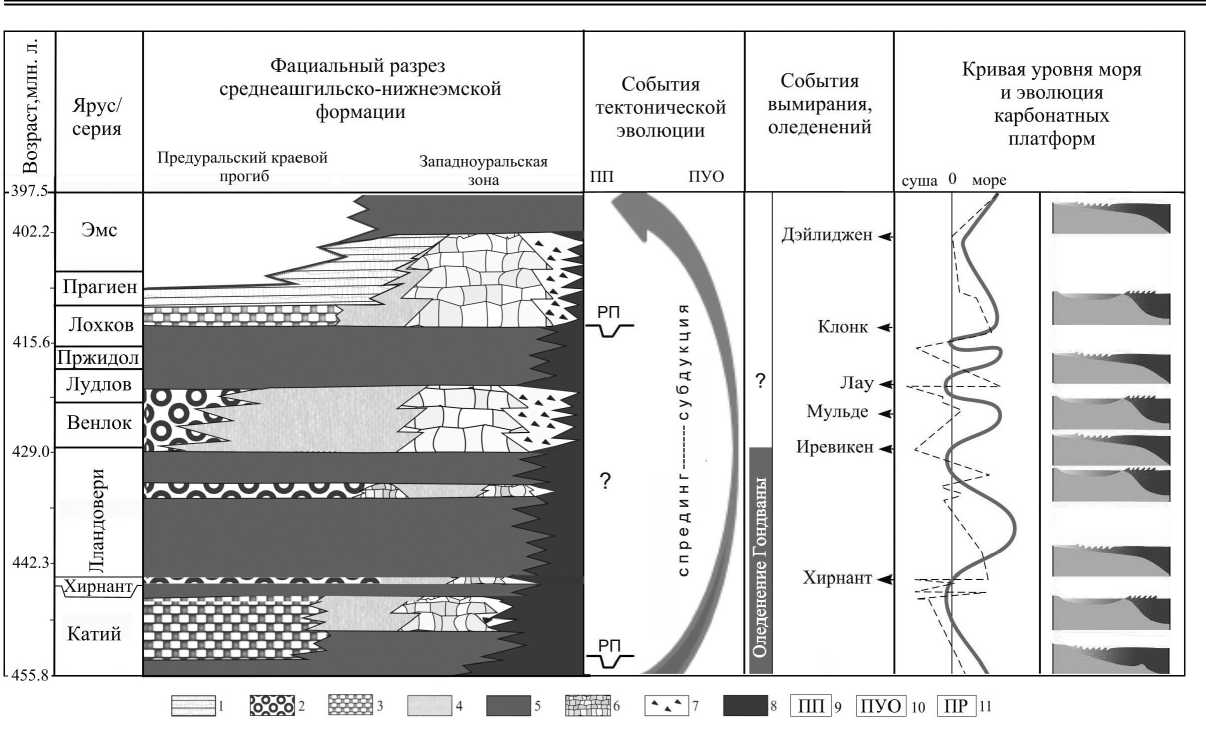

На Приполярном Урале установлена пачка верхнелудфордских углеродистых аргиллитов как отражение аноксидных обстановок, возникших в начале позднелудфордской трансгрессии моря, затопившего эродированную карбонатную платформу [17]. Глобальное биособытие Лау с самой крупной в фанерозое положительной изотопной экскурсией углерода [18] и аноксидное событие в бассейне седиментации привели к затуханию роста силурийских рифов на окраине шельфа до позднего лохко-ва [9]. Разномасштабные регрессии, связанные с климатическими и тектоническими событиями, существенно изменяли рельеф карбонатной платформы (рис. 4).

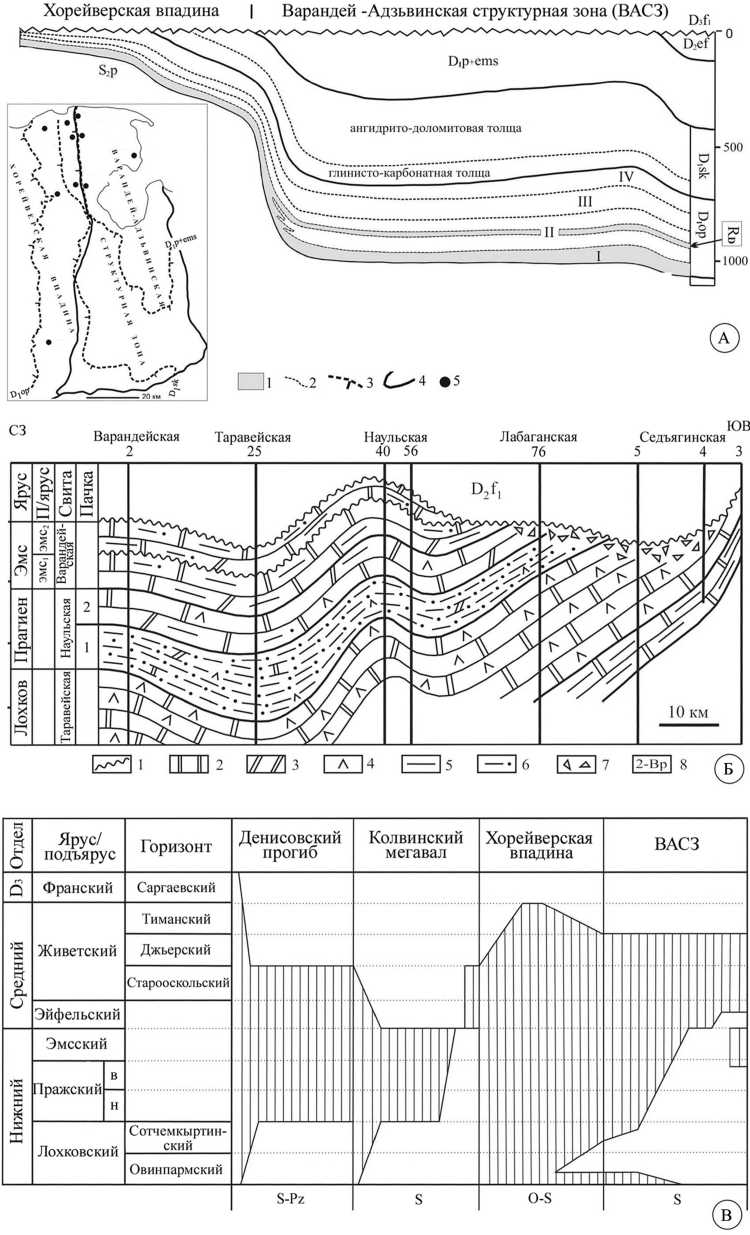

Проявление на рубеже силура и девона пассивного рифтинга и пострифтового погружения способствовали фациальному разнообразию и сложным пространственно-временным взаимоотношениям геологических тел в осадочных комплексах. В разрезах нижнего девона Печорской синеклизы эти события сблизили разрезы с резкими литологическими отличиями, что наряду с синседиментацион-ными структурными изменениями способствовало образованию в верхнесилурийско-нижнедевонских отложениях севера Печорской синеклизы нефтяных месторождений и нефтепроявлений [19]. Детальная корреляция разрезов скважин и новые данные по акантодам позволили уточнить литолого-седиментационную модель нижнедевонской клиноформы в восточной части Хорейверской впадины [20]. Осадконакопление происходило в условиях сублиторали, литорали, супралиторали и лагун и контролировалось седиментационными перерывами, сопровождаемыми глубокой эрозией. Рис. 5а показывает, что нижняя часть разреза хорейверской клиноформы соответствует верхней части стратиграфически полных разрезов овинпармского горизонта Варан-дей-Адзьвинской структурной зоны (ВАСЗ). Общие закономерности тектонической эволюции и сходство условий осадконакопления в раннем девоне говорят о возможности существования аналогичных нефтеносных клиноформ на склонах поднятий Ба-ренцевоморского шельфа [20]. Известно, что терригенные девонские отложения в уральских разрезах имеют цикличное строение и выдержанность мезоциклитов на площади. Мезоциклиты в разрезах нижнего девона северной части ВАСЗ также хорошо прослеживаются и имеют важные для корреляции разнофациальных отложений маркирующие горизонты (реперы), которые хорошо распознаются в пражских и эмсских отложениях [21]. Реконструированная лито-фациальная модель регрессирующего раннедевонского морского бассейна отражает смену сублиторальных фаций с интенсивным поступлением терригенного материала (нижненауль-ская подсвита, нижний эмс) фациями мелководного водоема с повышенной соленостью (верхненауль-ская подсвита, верхний эмс). Эти отложения отличаются от одновозрастных глубокозалегающих отложений на севере Колвинского мегавала и от разрезов в естественных выходах на востоке региона.

Рис. 3. Сравнительная литологическая характеристика разрезов р. Кожым (Приполярный Урал) и р. Изъяю (гр. Чернышева). Условные обозначения: 1-3 – доломиты: 1 – известковистые с массивной текстурой, 2 – известковистые с линзовидно-полосчатой текстурой, 3 – глинистые с пятнистой текстурой; 4–20 – известняки: 4 – лито-биокластовые, 5 – ооидные, 6 – строматолитовые, 7 – микрозернистые слоистые, 8 – полибио-кластовые, 9 – остракодовые биокластовые, 10 – микрозернистые, 11 – пелитоморфные алевритовые, 12 – микрозернистые доломитизированные, 13 – кораллово-строматопоровые, 14 – сгустково-комковатые, 15 – микрокомковатые, 16 – пелитоморфные, 17 – обломочные, 18 – ооидно-обломочные, 19 – ооидно-сгуст-ковые, 20 – микрозернистые алевритистые; 21 – кварцевые алевролито-песчаники.

Рис. 4. Взаимосвязь эволюции рифообразования с гео-биосферными событиями и эволюцией карбонатных платформ в раннем палеозое. Условные обозначения: 1 – прибрежная аллювиальная и озерно-болотная равнины: 2 – приливно-отливные равнины; 3 – засолоненные равнины, сабхи; 4 – шельфовые лагуны с нарушенным водообменом; 5 – открытое море – рампа; 6 – рифовые отмели; 7 – континентальный склон; 8 – батиаль; 9 – Печорская плита; 10 – Палеоуральский океан; 11 – пассивный рифтинг.

Раннедевонская регрессия достигла своего максимума в конце эмсского века. Перерыв в осадконакоплении продолжался до начала региональной среднедевонской трансгрессии. Эрозии подверглись отложения на приподнятых тектонических блоках (рис. 5б). Литологическим маркером верхней границы нижнедевонских отложений чаще всего служат карбонатные брекчии. Граница верхнего и нижнего подъярусов эмса внутри варандейской свиты фиксируется накоплением тонких карбонатно-терригенных илов по всей платформе. Доломиты с включениями ангидрита сменяются доломитами с прослоями мергелей, алевролитов, аргиллитов и редких прослоев алевритистых известняков в основании. На каротажных диаграммах граница выделяется повышенными значениями кажущегося сопротивления [21].

В заключение можно сказать, что реконструкция обстановок накопления мелководных разнофациальных нижнесилурийских отложений важна для распределения потенциальных коллекторов и направлений их поисков в одной из основных нефтесодержащих толщ нижнего палеозоя. Уточнение зон отсутствия или сокращения мощности верхне-лохковских сульфат-карбонатных отложений будут полезны для корректировки интервалов нижнедевонских карбонатных природных резервуаров.

Среднедевонско-раннефранский этап связан с развитием Печоро-Колвинской палеорифто-вой зоны, являющейся фактическим продолжением

Камско-Кинельской системы прогибов. В это время в пределах расчлененной платформы накапливались смешанные терригенные и терригенно-карбо-натные отложения, проявлялся вулканизм. Праж-ско-раннеэмсская система барьерного рифа на окраине морского бассейна распалась, и на среднедевонской терригенно-карбонатной рампе росли только метазойные биогермы. В пределах платформенной части региона различные горизонты среднего девона залегают на отложениях нижнего девона, значительно изменяются по мощности, стратиграфическому объёму и имеют ограниченное развитие [22]. На Колвинском мегавале разрезы слагают ритмично переслаивающиеся преимущественно кварцевые песчаники и алевролиты, реже – аргиллиты. Среднедевонские отложения на северо-востоке ВАСЗ представлены нижней частью эйфельского яруса и верхней частью живетского яруса, что датируется находками акантод в прослоях глинисто-терригенных и карбонатных отложений. Джьерский горизонт характеризуется пестроцветными кварцевыми песчаниками и алевролитами, а тиманский горизонт – алевролитами, песчаниками, аргиллитами с прослоями карбонатно-терригенных пород. Саргаевский горизонт франского яруса представлен глинистыми известняками, мергелями, аргиллитами и алевролитами. Таким образом, ти-манский и саргаевский трансгрессивные этапы охватили практически всю территорию региона, за исключением сводов древних поднятий (рис. 5в).

Dip+ems ангидрито-доломитовая толща

>S S

s

X

Ярус/ подъярус

Франский

Живетский

Эйфельский

Эмсский

в

Пражский

Локковский

Горизонт

Саргаевский

Тиманский

Джьерский

Старооскольский

Сотчемкыртин- ский

Овинпармский

Денисовский прогиб

S-Pz

Колвинский мегавал

Хорейверская впадина

O-S

ВАСЗ

Лабаганская

ЮВ Седъягинская

5 4 3

Хорейверская впадина

Варандей -Адзьвинская структурная зона (ВАСЗ)

глинисто-карбонатная толща

•1000

Варандейская 2

Таравейская 25

Наульская

40 56

-

10 км

2 я"

Рис. 5. Схемы распространения и характер залегания нижнедевонских отложений на севере Хорейверской впадины и Варандей-Адзьвинской структурной зоны. А – схема развития нижнедевонских отложений (разрезы под номером 1, см. рис.1): 1 – преимущественно глинистые отложения (R D , R НГК – реперные глинистые пласты в разрезе овинпармского горизонта), 2 – границы толщ, пачек лохковского яруса, 3 – линии выклинивания отложений (бергштрихи в сторону отсутствия отложений), 4 – тектонические нарушения, границы тектонических структур, 5 – поисково-разведочные площади; Б – геологический разрез вала Сорокина (на начало позднедевонской эпохи): 1 – стратиграфическое несогласие; 2–7 – осадочные породы: 2 – доломиты, 3 – мергели доломитовые, 4 – ангидриты, 5 – глинистость, 6 – терригенные породы (песчаники, алевролиты), 7 – брекчии; 8 – скважины; В – корреляция нижне-среднедевонских отложений северной части Печорской синеклизы.

В среднефранско-турнейский этап рельеф дна бассейна представлял собой расчлененный терригенно-карбонатный шельф, состоящий из мелководных карбонатных платформ, окруженных склоновыми клиноформными образованиями и застойными эвксинными морскими водами. Морской бассейн в это время характеризовался неустойчивым тектоническим режимом дна, глобальными и региональными колебаниями уровня моря, солености вод, кратковременными проявлениями гумиди-зации и аридизации климата, что обусловило активизацию микробиальных сообществ и формирование микробиальных холмов [3, 23]. В регрессивные фазы возможно было повышение солености морских вод, что могло быть связано как с нарушением водообмена в бассейне, так и некоторой аридиза-цией климата. Подтверждением могут служить облегчение изотопного состава кислорода в известняках и доломитах верхнего франа (22.8‰) и верхнего фамена (20.4‰), накопление гипсов в ливенское время позднего франа и терригенно-глинистых илов в позднефаменское время. Средние значения δ18O 20.4…22.8‰ в карбонатах верхнего девона являются аномально низкими, свидетельствуя о сильном влиянии сульфатредукции, образовании бикарбонат-ионов в поровой воде и микробиальной активности в позднедевонских морях [23–25]. Изучение фаменских карбонатных отложений из 18 скважин Дюсушевской, Восточно-Колвинской, Ар-далинской, Ошкотынской и Центрально-Хорейвер-ской площадей Центрально-Хорейверского уступа дало возможность выделить в пределах изученной территории пять фациальных зон [24]. Для раннего фамена в этой части седиментационного бассейна характерно широкое распространение отмельных фаций с переходными фациальными зонами в мелководные и относительно глубоководные области, развитие микробиальных холмов на склоне карбонатной банки в сторону глубоководной депрессии. В среднем фамене преобладали обстановки спокойного мелководного шельфа с повышенным уровнем моря, за исключением областей бывших отмелей с более активной гидродинамикой, о чем свидетельствует распространение механогенных литотипов. Поздний фамен выделяется обособлением в центральной части данной территории лагунной зоны среди разнофациальных шельфовых обстановок переходных в мелководные и глубоководные области. На юге (Дюсушевская площадь) продолжают расти склоновые микробиальные постройки. Фенестровые известняки, широко распространенные в верхнедевонских рифогенных толщах, представляют интерес для геологов-нефтяников с позиций перспективности их коллекторских свойств. Палеоэкосистемные исследования позволили сделать вывод о том, что эти известняки формировались в спокойноводных морских и лагунных обстановках мелководных банок или прибрежных водоемов с ограниченной циркуляцией, в которых могли существовать придонные аноксид-ные условия [3]. Трофическая система биотопов в таких водоемах включает пять уровней, но орга-низмами-эдификаторами, деятельность которых соз- давала или серьезно изменяла окружающую среду, были гетеротрофные бактерии-редуценты пятого трофического уровня (рис. 6). В структуре фенест-ровых известняков принимали основное участие пелоиды, кальцисферы и фенестры, не обладающие каркасостроящим потенциалом и, соответственно, не способные формировать биогермные структуры. Среди кальцисфер были идентифицированы скелеты радиолярий, губок, акритарх, возможных фораминифер, а также фоссилии зеленых и харовых водорослей [3, 26]. Методом рентгеновской томографии выявлено, что пористость в известняках (<1% – 15%) образована разветвленной системой микротрещинок и микроканальцев, соединявших микрополости, сформированных в мик-робиально-пелоидных карбонатных илах, обогащенных ОВ. Полученные данные о существенной разнофациальности рифогенной толщи на примере фаменских образований необходимо использовать при разработке направлений поисков наиболее перспективных коллекторов в верхнедевонском нефтегазоносном комплексе Тимано-Печорской провинции.

Позднетурнейско-среднекаменноугольный этап был насыщен перерывами в осадконакоплении, мощным брекчиеобразованием, сокращением биогенной аккумуляции и т.д., обусловленными началом Уральского орогенеза. Инверсионные и орогенные процессы способствовали резкой дифференциации дна бассейна: установлено отсутствие косьинских и радаевских отложений, формирование сидеритоносных каолинитовых аргиллитов в кось-инское, а палеопочвенных горизонтов – в бобри-ковское время [27]. В формировании визейских сидеритовых конкреций на Приполярном Урале установлено участие бактериальных сообществ [28]. В конкрециях, наряду с сидеритизированными остатками гониатитов и брахиопод, присутствуют своеобразные гидротермальные минералы шамаэнит, цумоит, фаузерит, а также барит, халькопирит и сфалерит. Это позволяет предположить участие газово-флюидных высачиваний, пагубно влиявших на биоту, однако способствовавших активизации бактериальных сообществ [29]. Отметим, что в конкрециях и вмещающих аргиллитах присутствуют каолинит и иллит, бактерии используют глинистый субстрат в качестве донора, а минеральные вещества встраиваются в их метаболизм [30]. Выявление элементоспецифических бактерий в формировании конкреций заставляет обратить большее внимание на роль тектонических процессов в образовании рудоносных толщ.

Возникновение в визейском веке обширных областей эрозии и бассейнов с затрудненным водообменом способствовало также накоплению глинистых осадков с повышенным содержанием ОВ (кушковатский тип разрезов нижнего визе). Изучение разрезов среднего и верхнего визе на гр. Чернышева (р. Шаръю), и в бассейне верхней Печоры (реки Унья и Б. Шежим) показало, что осадконакопление происходило в условиях устойчивого обмеления мелкого моря. На гр. Чернышева тульские отложения накапливались в пределах сублиторали

Рис. 6. Схема трофической структуры биотопа в бассейне формирования фенестровых известняков. 1 – источники света; 2 – энергетическая взаимосвязь между сообществами.

с умеренной гидродинамикой в понижениях морского дна. В начале алексинского века шло постепенное выравнивание дна бассейна и установление обстановок верхней сублиторали. Обмеление в раннемихайловское время нарушило свободный водообмен, но в позднемихайловское и раннеалексинское время возобновились открытоморские условия [31, 32]. Мелкое море существовало и на территории бассейна верхней Печоры, где периодическое обмеление проявилось в разрезах западной и центральной частях территории формированием поверхностей перерывов и оолитовых известняков. Восточные разрезы (район устья р. Б. Ше-жим, Уньинская пещера) имеют сходство с разрезом р. Шаръю. В то же время разрезы тульского и алексинского горизонтов на западе отличаются обилием кремневых образований, а михайловского и веневского горизонтов – присутствием кварцевых песчаников, обломочных карбонатов и доломитовых разностей [33, 34]. Вероятной причиной этих различий являлись близость области эрозии на юге и более узкая шельфовая зона на территории бассейна верхней Печоры.

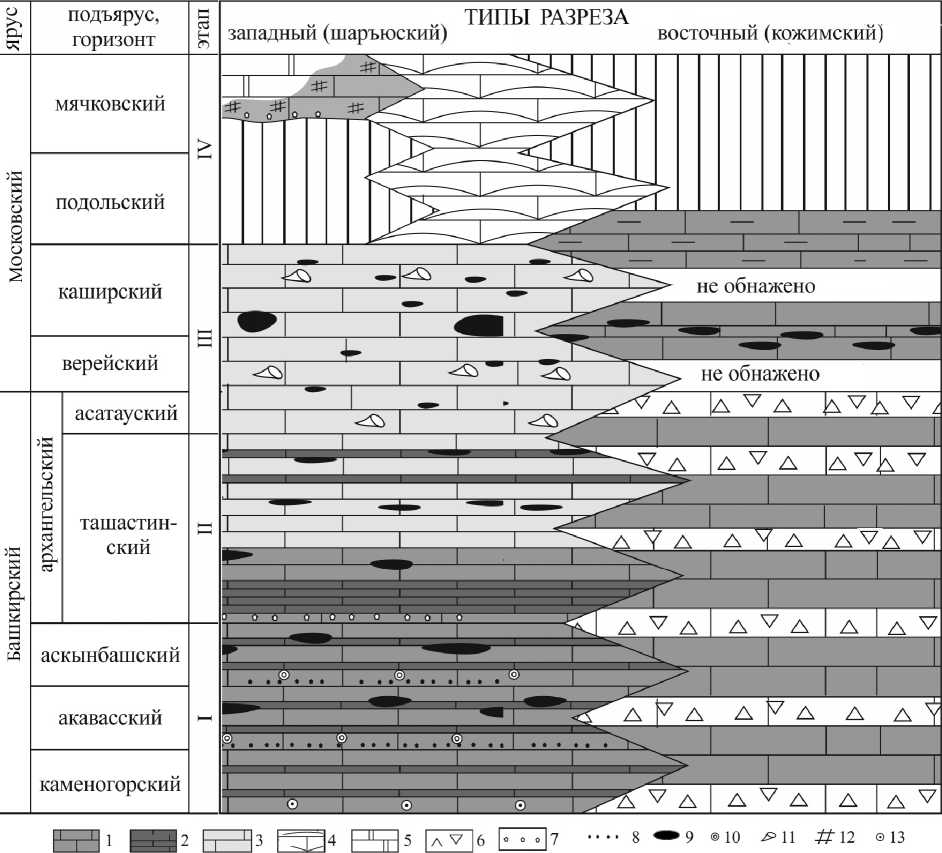

Отложения среднего карбона на территории гр. Чернышева широко развиты, за исключением северных районов, где разрез карбона завершается окским надгоризонтом визейского яруса. Известно [35], что восточный (кожимский) и западный (шарь-юский) типы разрезов характеризуют разные фациальные зоны. Новые данные по разрезам р. Шаръю

(районы Средних и Верхних ворот, руч. Сортэ-маёль) позволили выделить в этих зонах косогор-ско-аскынбашский, ташастинский (башкирский век), асатаусско-каширский и подольско-мячковский (московский век) подэтапы (рис. 7). На первом подэтапе на востоке гряды обособляется область, где неоднократно возникали отмели и острова, тогда как на западе формировались нормально-морские карбонаты с отчетливым цикличным строением. В основании циклитов характерны отложения прибрежного мелководья (гравелиты, оолитовые известняки), а верхнюю часть слагают в большей степени пелитоморфные известняки – отложения сублиторали [1]. Как правило, в циклитах чередуются пачки мощностью до 5–6 м толстонапластованных био-кластовых и тонкоплитчатых известняков (оолитовые, строматолитовые и пелитоморфные). Такое строение могло быть обусловлено колебаниями уровня моря в результате периодических инверсионных подвижек на востоке гряды. В ташастинский подэтап в строении циклитов проявилось изменение условий осадконакопления отложений шаръю-ского типа [36]. Седиментационные циклы различаются по продолжительности, а в циклитах проявляется однократная смена спокойного и активного гидродинамических режимов. Вместе с тем происходит смена состава биогенных компонентов: резко возрастает роль водорослей, отмечаются редкие фрагменты бентосной фауны. С наступлением аса-тауского века вплоть до конца каширского века ус-

подъярус, горизонт мячковский подольский каширский верейский асатауский аскынбашский акавасский каменогорский

„ , ТИПЫ РАЗРЕЗА западный (шаръюскии) восточный (кожимскии)

ташастин-ский

ОО б I О 6 о О О I о

A v А

A v А

A v А не обнажено

A v А не обнажено

А К V a bvA v / дз P5z]4 ^Щ5 Р?У~|б •••• 8 W9 ®ю ^>11 #12 0 13

Рис. 7. Корреляция типов среднекаменноугольных отложений гр. Чернышева. Условные обозначения: 1 – 4 – известняки: 1– биокластовые, 2 – тонкоплитчатые, 3 – водорослевые и водорослево-биокластовые, 4 – гидрактиноидные; 5 – доломиты микрозернистые; 6 – грубообломочные брекчии; 7 – мелкообломочные конглобрекчии; 8 – гравелиты; 9 – кремни; 10 – оолиты; 11 – кораллы; 12 – мшанки; 13 – криноидеи.

танавливается стабильный тектонический режим. На юго-востоке гр. Чернышева в это время распространены преимущественно биокластовые осадки и глинисто-шламовые илы, а в центральной области – биоморфные коралловые и водорослевые, микробиально-водорослевые образования. Подоль-ско-мячковский подэтап характеризуется обширной регрессией, приведшей к перерыву осадконакопления. Море сохранялось только на юге территории, где накапливались биокластовые осадки. Некоторое углубление бассейна отмечается в мячковское время – появление биокластовых разностей в известняково-доломитовой толще.

Неустойчивость обстановок осадконакопления в течение эпохи проявляется и в восточных разрезах региона. На Северном Урале (бассейн верхней Печоры) в начале башкирского века установились пелагические обстановки открытого моря, сменившиеся в московское время отмельными. На Приполярном Урале (бассейн р. Щугер) в это время в условиях дифференциации дна существовали резкие колебания уровня моря, отраженные в резкой смене литотипов, присутствии седиментационных и стратиграфических перерывов, строматолитовых биогермов и толщ карбонатных брекчий [35, 37]. Постепенная смена литотипов в нижнемосковских разрезах отражает стабилизацию колебаний моря в это время. В конце века усилилась дифференциация морского дна, что обусловило накопление мощных карбонатно-глинистых толщ на западе и формирование скелетных холмов на востоке [1]. Итак, обстановки осадконакопления на территории гр. Чернышева, отличающиеся от таковых на Северном Урале (бассейн верхней Печоры), имеют некоторое сходство с обстановками на Приполярном Урале, что особенно отчетливо проявляется в разрезах нижнебашкирских и верхнемосковских отложений [37].

Позднекаменноугольно-раннепермский этап имеет еще большие отличия в характере седимен- тации, что было обусловлено усилившимся Уральским орогенезом и биосферными изменениями в позднепалеозойской истории Земли [38]. Карбонатное осадконакопление на Северном Урале и прилегающей части Приуралья (бассейны рек Илыч, Унья) в касимовско-среднегжельское время характеризовалось распространением разнообразных биокластовых песков и глинисто-карбонатных илов открытого мелкого моря. В позднегжельско-ранне-пермское время деградация окраины карбонатной платформы фиксируется смещением скелетных и иловых холмов в западном направлении [39]. Своеобразные текстуры в скелетных холмах создавали биоиндуцированные крустификационные цементы вокруг палеоаплизин, мшанок, тубифитесов, благодаря чему нижнепермская органогенная постройка на р. Унье получила широко известное название «Писаный Камень». Палеоэкосистемное изучение илового холма Розя Кырты на р. Илыч показало, что здесь преобладают пелоидные и пелитоморфные известняки с рассеянными скелетными остатками мшанок, губок и редких фораминифер. Палеореконструкции позволили предположить, что такие постройки формировались на приподнятых участках дна в более глубоководной обстановке, чем скелетные холмы [40].

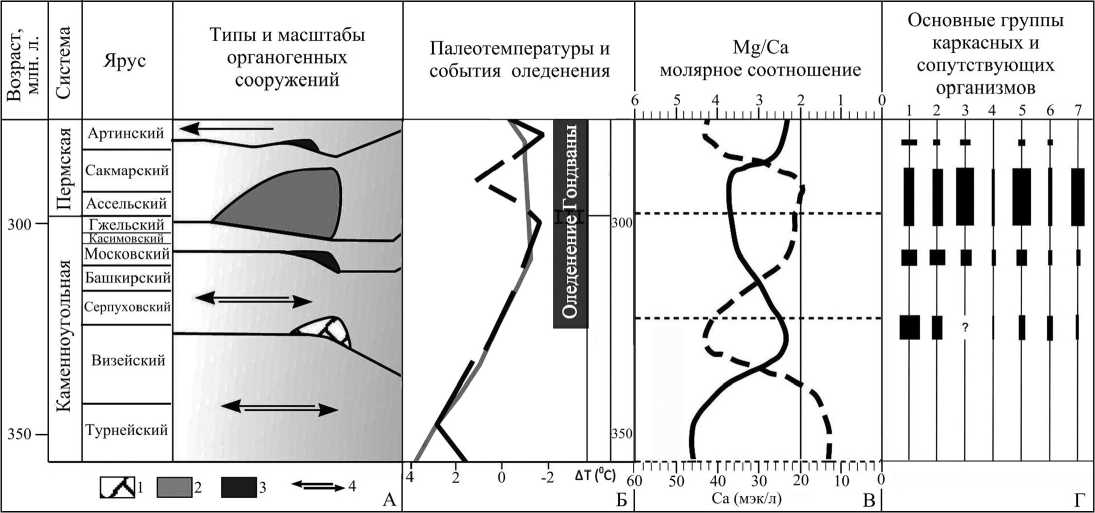

Распространение биологически индуцированных цементов было связано в большей степени с изменениями физико-химических параметров океанских вод, обусловленных биосферными явлениями (рис. 8). Разнообразие скелетных метазой и водорослевых ассоциаций свидетельствует о высоком питательном балансе морских вод [38]. Температура вод в мелководных уральских морских бас- сейнах приэкваториальных областей составляла 13.7–18.9оС (гжель), достигая в сакмарское время 17.4–23.7оС [41], характеризуя прохладные воды умеренной зоны. Это отражало влияние на приэкваториальные бассейны мощного гондванского оледенения в позднем карбоне-ранней перми. Эв-статическое понижение уровня моря, связанное с оледенением и проявлением мощной пермской фазы герцинского тектогенеза, привело к возникновению обширных областей эрозии. Соответственно изменились палеоландшафтные обстановки, палеоэкологические условия, усилился континентальный снос, вызвавший увеличение трофических уровней, усиление биохимической деятельности микробиальных сообществ и формирование своеобразных биоиндуцированных цементов, широко представленных в скелетных холмах региона.

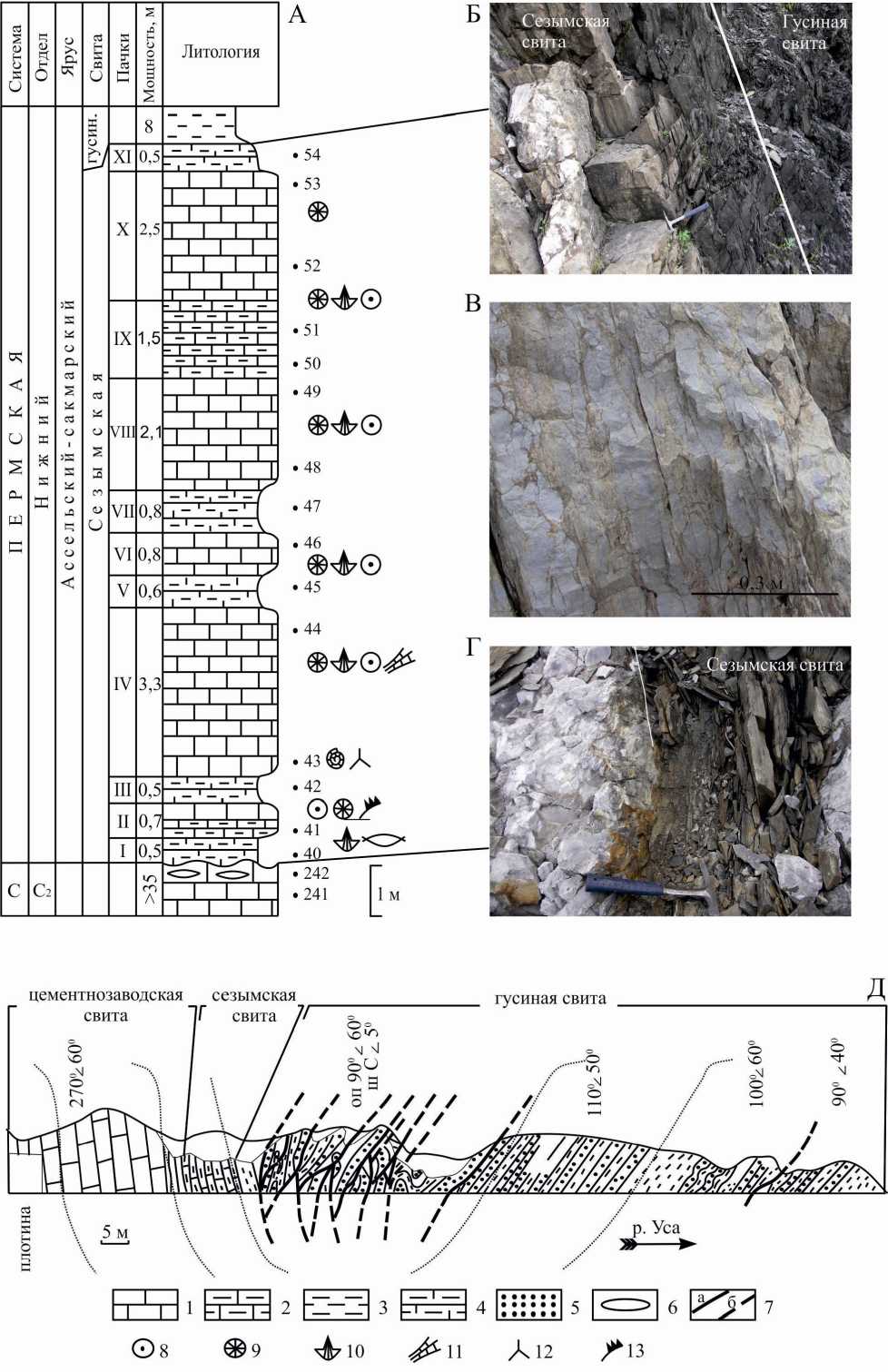

История глинисто-известкового и терригенного осадконакопления на этом этапе резко отличается. Она подразделяется на позднекаменноугольно-сакмарский и артинский подэтапы. Более разнообразные обстановки существовали на раннем подэтапе на территории Большесынинской и южной части Косью-Роговской впадин. На западе деградирующей окраины карбонатной платформы формировались мелководно-морские карбонатные отложения, а на востоке – относительно глубоководные глинисто-известковые осадки и массивные скелетные холмы, замещающие друг друга по литерали. Южнее на севере Верхнепечорской впадины их смена происходит в разрезе [44]. На севере Косью-Роговской впадины ассельско-сакмарские глинистоизвестковые отложения сезымской свиты со стратиграфическим перерывом залегают на биокласто-

Рис. 8. Взаимосвязь каменноугольно-раннепермского рифообразования с глобальными биосферными событиями. (А) 1– рифы, 2 – скелетные холмы, 3 – микробиальные, иловые холмы, 4 – рампа со свободным водообменом; Б – (по: 42); В – колебания карбонатной минералогии быстро обызвествляющихся организмов (по: 43); Г – основные группы организмов: 1 – цианобактерии и кальцимикробы, 2 – водоросли, 3 – па-леоаплизины и тубифитесы, 4 – кораллы, 5 – мшанки и фораминиферы, 6 – иглокожие, 7 – брахиоподы.

Рис. 9. Ассельско-сакмарские глинисто-карбонатные отложения (сезымская свита) р. Уса. А – литологостратиграфический разрез; Б – граница свиты с терригенной гусиной свитой; В – известняки сезымской свиты с характерной петельчатой текстурой; Г – эрозионная граница со среднекаменноугольными известняками цементнозаводской свиты; Д – схема геологического разреза. Условные обозначения: 1 – известняки биокластовые; 2 – известняки глинистые; 3 – глинистые сланцы; 4 – известково-глинистые сланцы; 5 – песчаники граувакковые; 6 – конкреции кремней; 7 – разрывные нарушения (а – наблюдаемые, б – предполагаемые); 8–13 остатки фауны: 8 – криноидей, 9 – ругоз, 10 – брахиопод, 11 – мшанок, 12 – спикул губок, 13 – конодонтов.

вых известняках среднего карбона (рис. 9). Это проявлено эрозионными карманами в кровле подстилающих известняков и присутствием в разрезах карьера Цементного завода слоя разноцветной глины мощностью до 0.4 м [45]. Сложные пространственно-временные взаимоотношения между рифогенными образованиями и глинисто-карбонатными отложениями указывают на различия синседимен-тационной тектоники в шельфовой зоне континентальной окраины до заложения краевого прогиба. На севере восточная окраина шельфа была приподнята и эродирована, а затем погружена на небольшую глубину. На юге территории соседство двух разных обстановок осадконакопления в каси-мовско-сакмарское время говорит об условиях устойчивого тектонического режима. Смену верхне-ассельско-сакмарских рифогенных известняков по разрезу тонко переслаивающимися глинисто-известковыми отложениями можно объяснить как трансгрессией моря, так и миграцией глубоководной части бассейна в широтном направлении.

В артинском веке на континентальной окраине закладывается глубоководный краевой прогиб, заполняющийся терригенным флишем, мигрирующим из Лемвинской структурно-формационной зоны. Структурно-текстурные признаки пород и их циклитовое строение говорят о турбидных потоках с участием отложений оползней, обломочных шлейфов и фоновых пелагитов. На территории Больше-сынинской и юга Косью-Роговской впадин рифогенные известняки и флиш в разрезе разделяет артин-ская алеврито-кремнисто-глинисто-известковая толща (около 300 м). Наблюдаются слои с крупными седиментационными складками оползания, с градационной, косой и тонкой горизонтальной слойчатостью. В этой многокомпонентной толще встречены три типа фосфатных пород: отдельные переотложенные галькиа, пластообразные железисто-карбонатные конкреции, обломочные фосфатоносные известняки [46–48]. Вероятнее всего, образование фосфатоносных отложений происходило на склонах заложившихся в конце каменноугольного периода вдоль окраины карбонатной платформы поднятий и их подножий, фиксирующиеся по распространению скелетных холмов. Присутствие слоев тонко-мелкозернистых граувакковых песчаников среди артинских кремнисто-глинисто-известковых отложений (р. Кожым) объясняется привносом полимиктового тонкообломочного материала в эту область мутьевыми потоками с Уральского орогена. В позднеартинское время терригенное осадконакопление распространилось на всю территорию. Накопление мощного артинского терригенного комплекса полностью компенсировалось прогибанием, которое здесь было наиболее интенсивным.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования по реконструкции палеозойского осадконакопления на северо-восточной окраине Европейской платформы выявили чрезвычайно сложный онтогенез осадочного бассейна. Его зарождение сопровождалось континентальным осадконакоплением (пост- рифтовое заложение Палеоуральского океана). Развитие карбонатной платформы характеризовалось неоднократной сменой морских обстановок, изменением геоморфологии дна бассейна и абриса континентальной окраины (внутриплитный рифтогенез, инверсия) и завершилось мощным континентальным осадконакоплением на рубеже ранней и средней перми (орогенез и закрытие Палеоуральского океана). Биосферные изменения отразились в формировании переломных рубежей в осадочных последовательностях, в перестройках бентосных и планктонных экосистем и формировании рудных и нерудных полезных ископаемых. Показано, что региональные особенности режимов седиментации и связанное с ними формирование перспективных коллекторов, рудоносных толщ, рудопроявлений и углеводородных залежей на разных этапах истории палеозойского осадочного бассейна контролировались, прежде всего, тектонической эволюцией фундамента Тимано-Североуральского литосферного блока.

Среди проблем и задач дальнейшей реконструкции палеозойского осадконакопления можно отметить следующие. 1. Выявление биотических, седиментационных и литогенетических реперов/ру-бежей. 2. Выявление генезиса и распространения фосфоритовых, сидеритовых, карбонатных, кремневых и шамозитовых конкреций, сидерито- и фосфатоносных пород разного возраста, что важно с позиций роли бактериального литогенеза и восстановления палеотектонических условий в этапы их распространения. 3. Выявление горизонтов кор выветривания и палеопочв, а также условий седиментации после стратиграфических (раннекембрийского, предраннефранского, предвизейского, пред-ассельского и др.) перерывов с целью выяснения условий образования осадочных полезных ископаемых. 4. Совершенствование методологической базы исследований метаморфизованных терригенных, террригенно-вулканогенных толщ и выявление закономерностей и особенностей формирования отложений нижнего палеозоя. 5. Разработка единого подхода и диагностических признаков, позволяющих установить генетическую принадлежность, исходный субстрат и постдиагенетические изменения отложений, условия и процессы минералообразования, источники вещества рудной минерализации.

Список литературы Реконструкция осадконакопления в палеозое Тимано- Североуральского региона: направления исследований, результаты, проблемы и задачи

- Антошкина А.И., Салдин В.А., Никулова Н.Ю. и др. Особенности палеозойской истории Североуральского осадочного бассейна//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 3. С. 16-23.

- Антошкина А.И. Бактериальный литогенез//Обзор концептуальных проблем литологии. М.: ГЕОС, 2012. С. 89-105.

- Антошкина А.И., Пономаренко Е.С., Канева Н.А. Фенестровые известняки как индикатор специфики позднедевонских морей, Тимано-Североуральский регион//Литология и полезные ископаемые. 2014. №.6. С. 493-505.

- Klimenko S.S., Anischenko L.A., Antoshkina A.I. The Timan-Pechora Sedimentary Basin: Palaeozoic reef formation and petroleum systems//Geological Society, London, Memoirs 2011. Chapter 13. Vol. 35. P. 223-236.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Елисеев А.И. Геологические формации и методы формационного анализа. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 38 c.

- Никулова Н.Ю. Базальные горизонты уралид севера Урала. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. 240 с.

- Никулова Н.Ю. Особенности строения базальных горизонтов уралид в междуречье Малой Кары и Малой Усы//Литосфера. 2014. № 2. С. 125-130.

- Антошкина А.И. Раннепалеозойское рифообразование на Севере Урала как пример его взаимосвязи с гео-биосферными изменениями//Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. Серия «Гео-биологические системы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2011. С.116-141.

- Шмелёва Л.А. Палеоландшафтная реконструкция верхнеордовикского рифа р. Б. Косью (р. Илыч, Северный Урал)//Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 23-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 146-149.

- Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое: север Урала и сопредельные области. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 c.

- Antoshkina A. Oolite-stromatolite association: A possible sedimentalogical marker of Silurian bioevents, Timan-northern region//Geologic and biotic events and their relationships during the Early to Middle Paleozoic. Kunming, China, 13-14 August, 2014: Extended Summary. Nanjing University Press. 2014. P. 5-8.

- Шеболкин Д.Н., Мäнник П. Венлокские отложения южной части гр. Чернышева (Тимано-Североуральский регион)//Литосфера. 2014. № 1. С. 33-40.

- Антошкина А.И. Отражение хирнантской фазы гондванского оледенения в отложениях Приполярного Урала//Материалы III Всерос. совещания «Палеозой России: региональная стратиграфия, гео-и биособытия». СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. С. 18-20.

- Хипели Р.В. Закономерности формирования палеозойских органогенных построек и связанных с ними резервуаров на юге Хорейверской впадины: Дис. канд. геол.-минерал. наук. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2005. 250 с.

- Антошкина А.И., Шеболкин Д.Н. Генетическая интерпретация ооидных образований (на примере венлокских отложений южной части гр. Чернышева)//Геохимия литогенеза: Материалы Российск. совещ. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 165-168.

- Антошкина А.И., Валяева О.В., Исаенко С.И., Процько О.С. Черные аргиллиты верхнего лудфордия как свидетельство эвксинных условий, Приполярный Урал // Геохимия. 2012. №. 10. C.1-7. Antoshkina A.I., Valyaeva O.V., Isaenko S.I., Prots’ko O.S. Upper Ludfordian Black Shales as Indicators of Euxinic Conditions, Subpolar Urals // Geochemistry International. 2012. Vol. 50. No 12. P. 1038-1043.

- Lehnert O., Eriksson M. J., Calner M. et al. Concurrent sedimentary and isotopic indications for global climatic cooling in the Late Silurian//Acta Palaeontologica Sinica. 2007. Vol. 46. P. 249-255.

- Юрьева З.П., Валиукевичус Йю. Нижний девон Варандей-Адзьвинской структурной зоны//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 15. С. 6-10.

- Юрьева З.П., Валиукевичус Йю. Нижнедевонская карбонатная клиноформа Хорейверской впадины Тимано-Североуральского региона (стратиграфия, корреляция)//Литосфера. 2014. № 2. С. 26-38.

- Юрьева З.П. Корреляция пражских и эмсских разнофациальных отложений Печорской плиты//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2014. Т.9. №.3. http://www.ngtp. ru/rub/2/32_2014.pdf.

- Yurieva Z.P. Lower and overlying Devonian deposits (northern part of the Timan-Pechora Region, Russia)//Abstract Volume, International Symposium in Mongolia IGCP 596 & IGCP 580 Joint Meeting and Field workshop. Graz: Ber.Inst. Erdwiss K.-F.-Univ. Graz. 2014. Band 19. P. 58-60.

- Антошкина А.И. Позднедевонские рифовые экосистемы: специфика сообществ и биогенных структур (на примере Тимано-Североуральского региона)//Проблемы эволюции биосферы. Серия «Гео-биологические системы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2013. С. 190-205.

- Канева Н.А. Эволюция фаменского морского бассейна на территории Центрально-Хорейверской рифогенной зоны//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI геолог. съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 248-250.

- Канева Н.А. Условия образования нижнефаменских отложений Центрально-Хорейверской рифогенной зоны//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №10. С. 12-16.

- Канева Н.А., Пономаренко Е.С., Шевчук С.С. Проблема генетической интерпретации insertae sedis Calcisphaera (на примере верхнедевонских отложений Тимано-Печорского региона)//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №12. С. 15-19.

- Рябинкина Н.Н. Визейские терригенные отложения северо-востока Европейской платформы//Литосфера. 2009. № 2. С. 3-13.

- Антошкина А.И., Рябинкина Н.Н. Сидеритовые бактериолиты в нижнекаменноугольных отложениях на Приполярном Урале//Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества: проблемы структурирования, упорядочения и эволюции структуры: Материалы минерал. семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 78-79.

- Антошкина А.И., Рябинкина Н.Н. Сидериты как продукт бактериальной деструкции глинистых осадков (на примере нижнего карбона Приполярного Урала)//Материалы Всероссийского литологического совещания. Т.II. СПб.: СПбГУ, 2012. С. 206-208.

- Наймарк Е.Б., Ерощев-Шак В.А., Чижикова Н.П., Компанцева Е.И. Взаимодействие глинистых минералов с микроорганизмами: обзор экспериментальных данных//Журнал общей биологии. 2009. Т.70. № 2. С. 155-167.

- Шадрин А.Н. Литология и условия осадконакопления отложений тульского горизонта бассейна р. Уньи (Северный Урал)//Ленинградская школа литологии: Материалы Всерос. литол. совещ. СПб.: СПбГУ, 2012. Т.1. С. 264-265.

- Шадрин А.Н., Морокова Ю.И., Сандула А.Н. Литология визейских отложений реки Шаръю (гряда Чернышева)//Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории: Материалы 7-го Всерос. литол. совещ. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2013. Т.3. С.267-270.

- Шадрин А.Н. Литология и условия осадконакопления отложений алексинского горизонта бассейна реки Уньи (Северный Урал)//Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. материалы 21-й науч. конф. ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 270-273.

- Шадрин А.Н. Состав и строение отложений веневского горизонта р. Унья (визе, нижний карбон, Северный Урал)//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI геол. съезда РК. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. Т.2. С. 268-169.

- Елисеев А.И. Стратиграфия и литология каменноугольных отложений гряды Чернышева. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 173 c.

- Сандула А.Н., Шмелёва Л.А. Литология ташастинского горизонта башкирского яруса среднего карбона в разрезе р. Шарью (гряда Чернышева)//Геология и минеральные ресурсы европейского Северо-Востока России: Материалы XVI геолог. съезда РК. Т.II. Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 266-267.

- Сандула А.Н. Известняковые брекчии в каменноугольных отложениях Печорского Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 143 c.

- Антошкина А.И., Пономаренко Е.С. Биоиндуцированная крустификация как реакция позднекаменноугольно-раннепермских рифовых экосистем на изменения биосферы // Проблемы эволюции биосферы. Серия «Геобиологические системы в прошлом». ПИН РАН, 2014. C. 44-62. Antoshkina A. I., Ponomarenko E. C. Bioinduced crustification as a reaction of Late Carboniferous-Early Permian reef ecosystems to biosphere changes // Paleontological Journal. 2014. V. 48 No. 14. P. 1565-1576.

- Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной окраины северо-востока Европейской платформы/А.И. Антошкина, В.А. Салдин (отв. ред.). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 200 с.

- Пономаренко Е.С. Литолого-палеоэкологическая характеристика нижнепермской органогенной постройки Розя Кырта Изпыредский, Северный Урал//Литосфера. №3. 2011. C. 50-63.

- Захаров Ю.Д., Борискина Н.Г., Попов А.М. Реконструкция условий морской среды позднего палеозоя и мезозоя по изотопным данным (на примере севера Евразии). Владивосток: Дальнаука, 2001. 112 c.

- http://upload/wikipedia.org/wikipedia.commo ns/F/F5/ALL_paleotemps.png

- Flügel E. Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application. Berlin: Heidelberg-Springer-Verlag. 2004. 976 p.

- Saldin V.A., Inkina N.S. Depositional features of Asselian-Sakmarian argillaceous-calcareous deposits in the northern part on the western slope of the Urals and Pre-Urals//Abstracts of the Intern. conference on Carboniferous and Permian Earth systems, stratigraphic events, biotic evolution, sedimentary basins and resources. Kazan: Kazan. Univer. 2014. P. 69-70.

- Инкина Н.С. Строение сезымской свиты нижней перми в разрезе р. Уса (Косью-Роговская впадина)//Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Mатериалы 22-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2013. С. 236-240.

- Салдин В.А. Фосфориты в каменноугольных отложениях яйюской свиты Лемвинской структурно-формационной зоны (Полярный Урал)//Материалы Всерос. литол. совещ. СПб.: СПбГУ, 2012. Т.II. С. 43-44.

- Салдин В.А. Фосфатсодержащие породы нижней перми Большесынинской впадины Предуральского краевого прогиба//Материалы VII Всерос. литол. совещ. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2013. Т.III. С. 57-60.

- Салдин В.А. Фосфатоносность нижнепермских отложений северной части Предуральского краевого прогиба//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI геолог. съезда РК. Т. II. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 257-259.