Реконструкция растительности на городище Уфа II и прилегающих ландшафтов по данным спорово-пыльцевого анализа

Автор: Курманов рГ., Ишбирдин А.Р.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дана палинологическая характеристика четырех разрезов городища Уфа II. В составе 68 отобранных образцов идентифицированы пыльца и споры 58 таксонов, которые отнесены преимущественно к лесной, луговой и рудеральной ценотическим группам. Палиноспектры характеризуются доминированием пыльцы травянистых растений. Выявлены этапы смены растительности с момента начального освоения данной территории. Описаны периоды чередования максимумов комплексов широколиственных лесов, опушечных и рудеральных сообществ, связанные с колебаниями интенсивности антропогенного воздействия на ландшафты.

Корреляционный анализ, факторный анализ, реконструкция растительности и ландшафтов, этапы освоения территории

Короткий адрес: https://sciup.org/145145185

IDR: 145145185 | УДК: 902.672 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.101-109

Текст научной статьи Реконструкция растительности на городище Уфа II и прилегающих ландшафтов по данным спорово-пыльцевого анализа

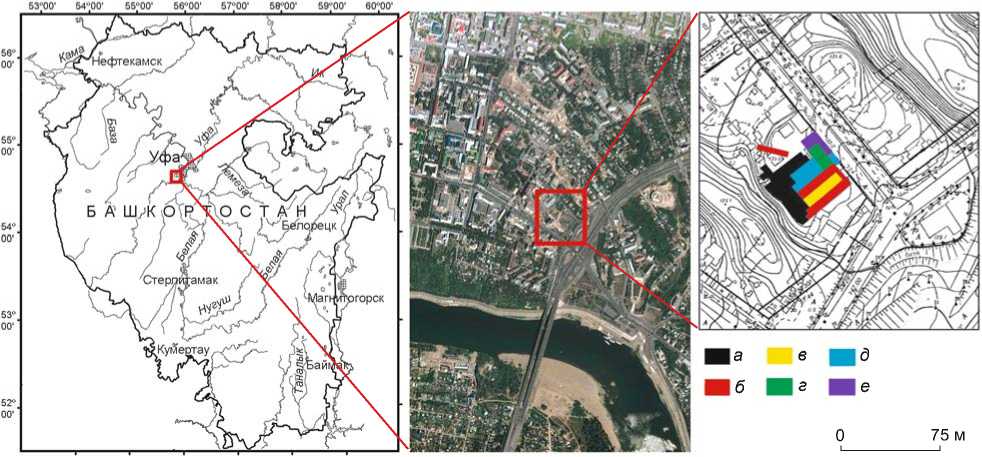

Городище Уфа II находится в историческом центре г. Уфы, на правом берегу р. Белой, на мысу, образованном двумя глубокими оврагами (рис. 1). Этот историко-археологический объект является опорным памятником Урало-Поволжского региона. Культурный слой городища датирован (преимущественно по образцам из археологического раскопа 2008 г.) радиоуглеродным методом в пределах первой половины II – второй половины VII в. [Levchenko, Sungatov, 2013]. На территории памятника обнаружены артефакты и более поздних периодов, культурные слои которых разрушены в результате закладки и развития г. Уфы в XVIII в. и в последующее время [Мажитов, Султанова, Сунгатов, 2007].

Городище Уфа II было открыто в 1953 г. известным уфимским краеведом П.Ф. Ищериковым. В 1958 г. его изучение продолжил Н.А. Мажитов [Ищериков, Ма-житов, 1962]. Комплексные исследования памятника с использованием естественно-научных методов начали проводиться сравнительно недавно.

Впервые спорово-пыльцевой анализ отложений городища Уфа II был проведен нами в 2011 г. [Курманов, Ишбирдин, 2011]. В трех образцах из предматерикового и материкового слоев раскопа 2008 г., заложенного для исследования устройства вала, доминировала пыльца древесных растений, а в четырех пробах из культурных слоев раскопа 2011 г. – разнотравья с преобладанием семейств, насыщенных синантропными видами. Небольшой объем изученного материала не позволил сделать выводы об этапах освоения территории, поэтому работа в этом направлении была продолжена.

Объект изучения и методы

В 2012 г. с целью реконструкции растительности, произраставшей на городище Уфа II во время его функционирования, и выявления этапов освоения данной

Рис. 1. Местонахождение городища Уфа II и расположение археологических раскопов.

Раскопы: а – 2006–2007 гг.; б – 2008 г.; в – 2009; г – 2010; д – 2011; е – 2012 г.

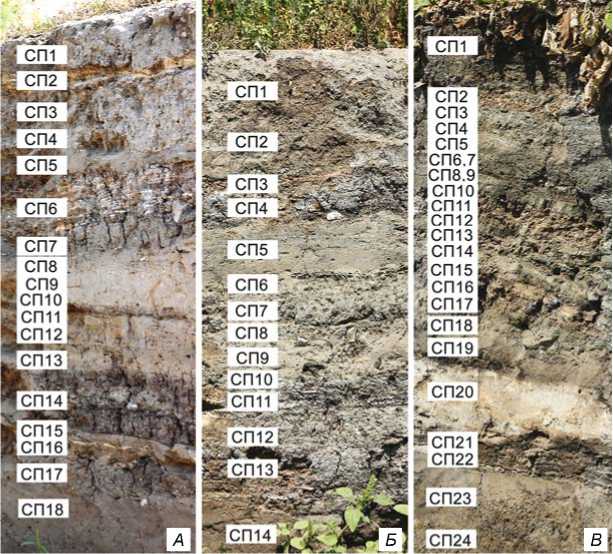

Рис. 2. Места отбора проб для спорово-пыльцевого анализа в разрезах 2 ( А ), 3 ( Б ) и 4 ( В ).

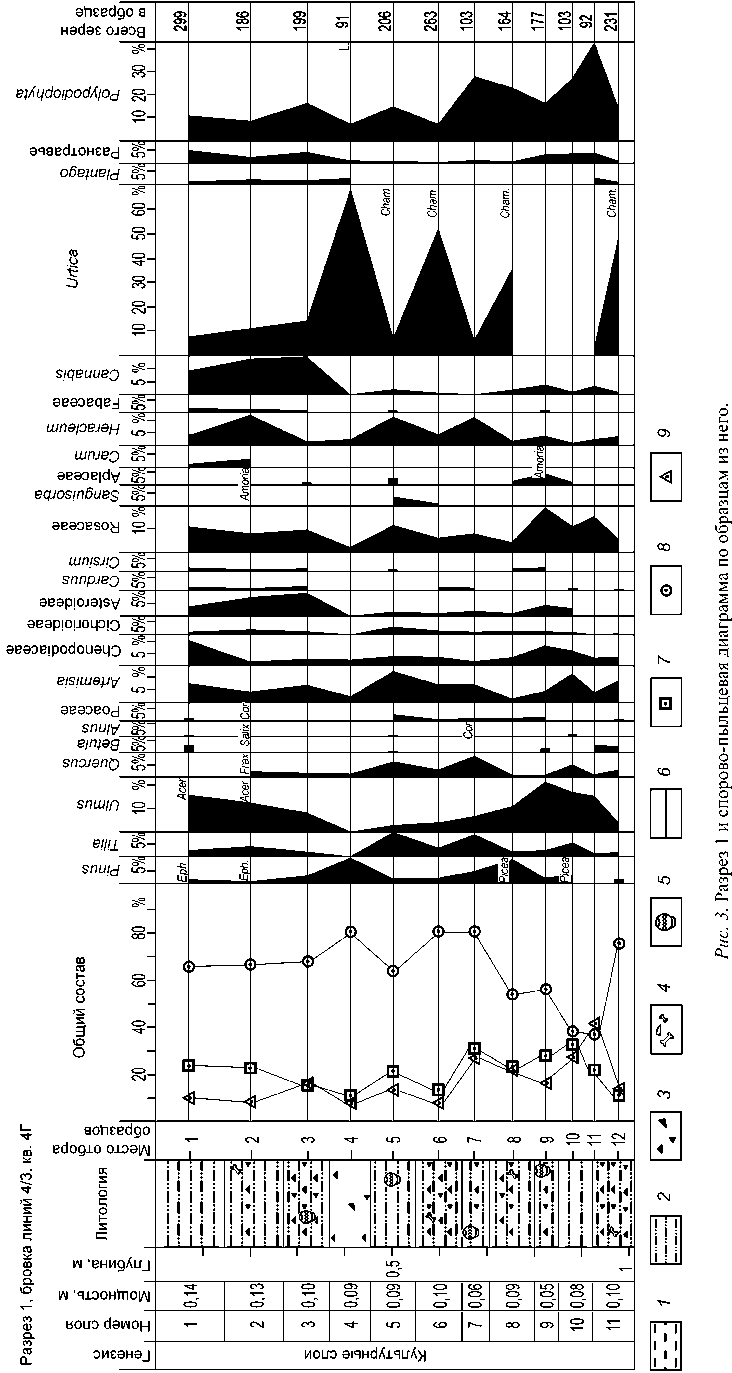

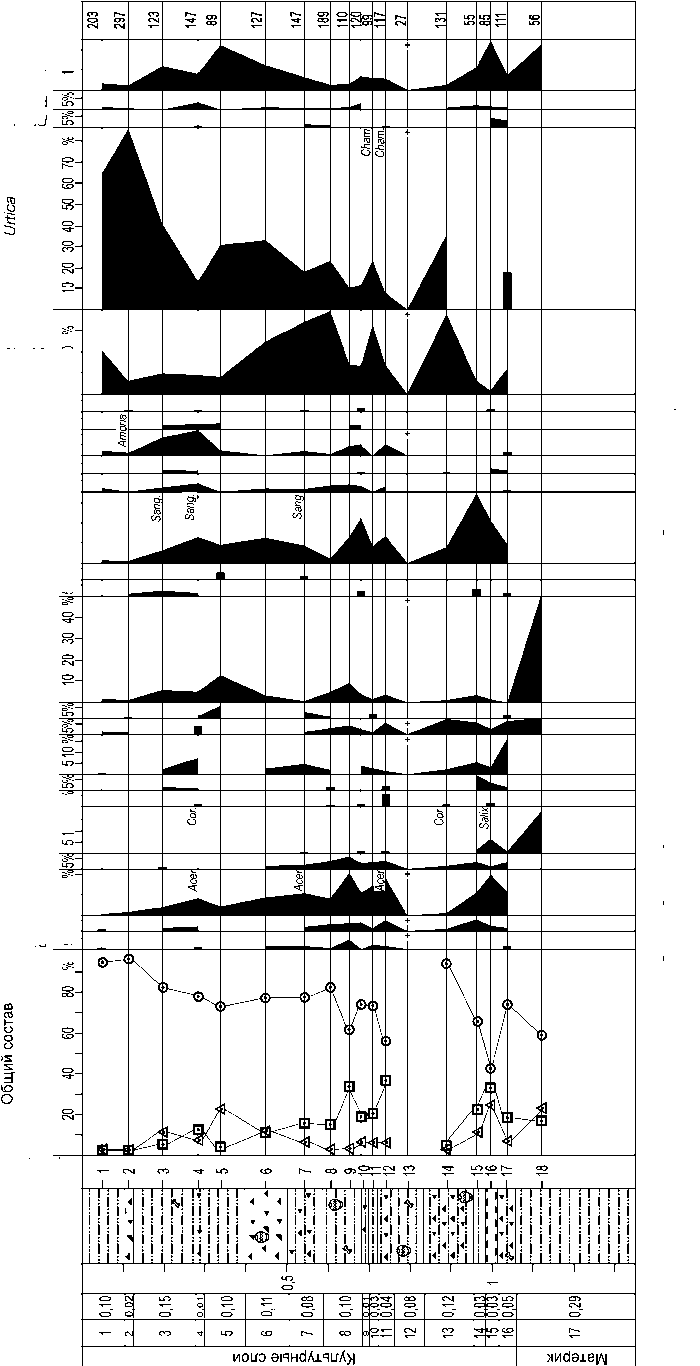

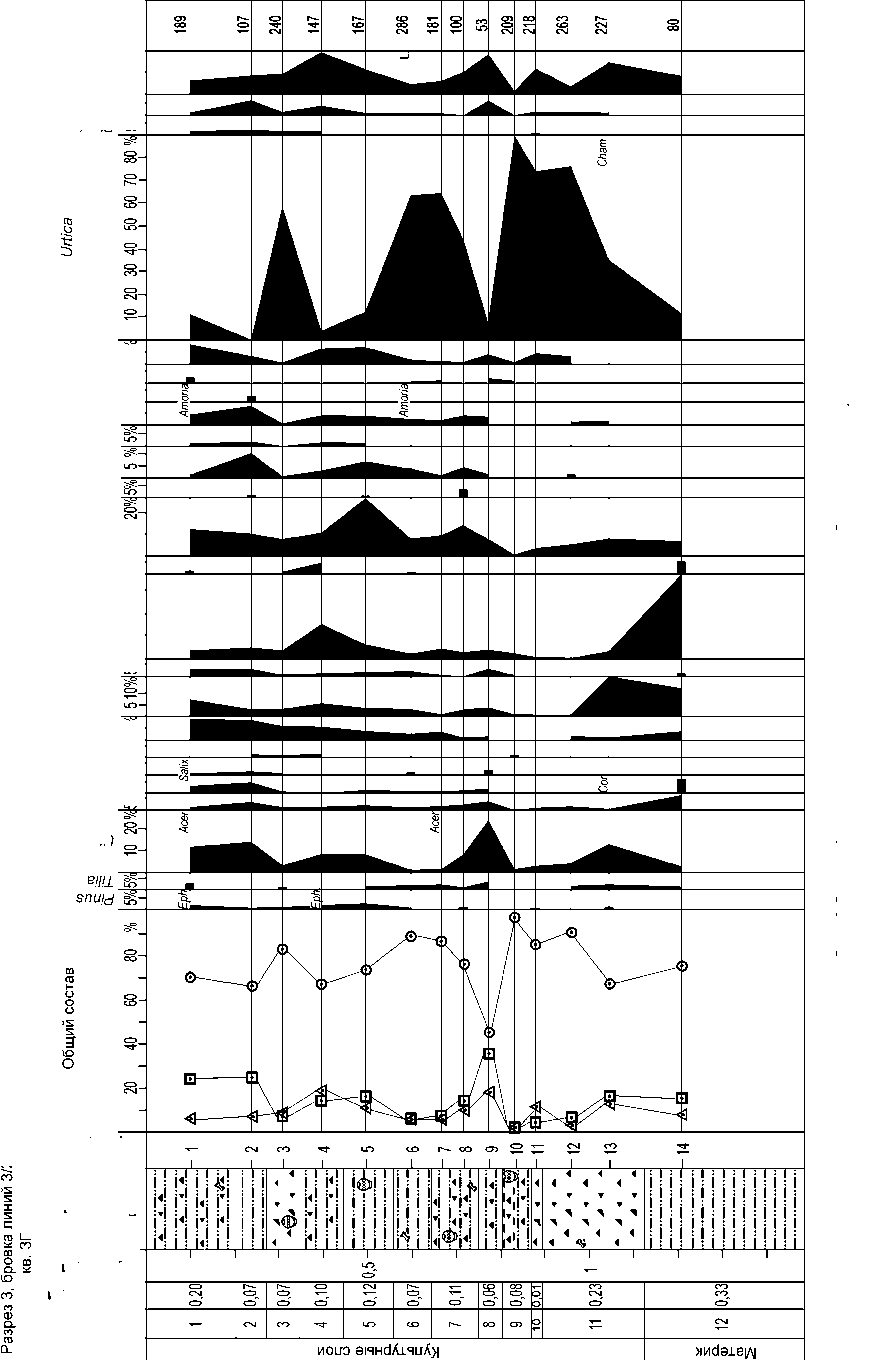

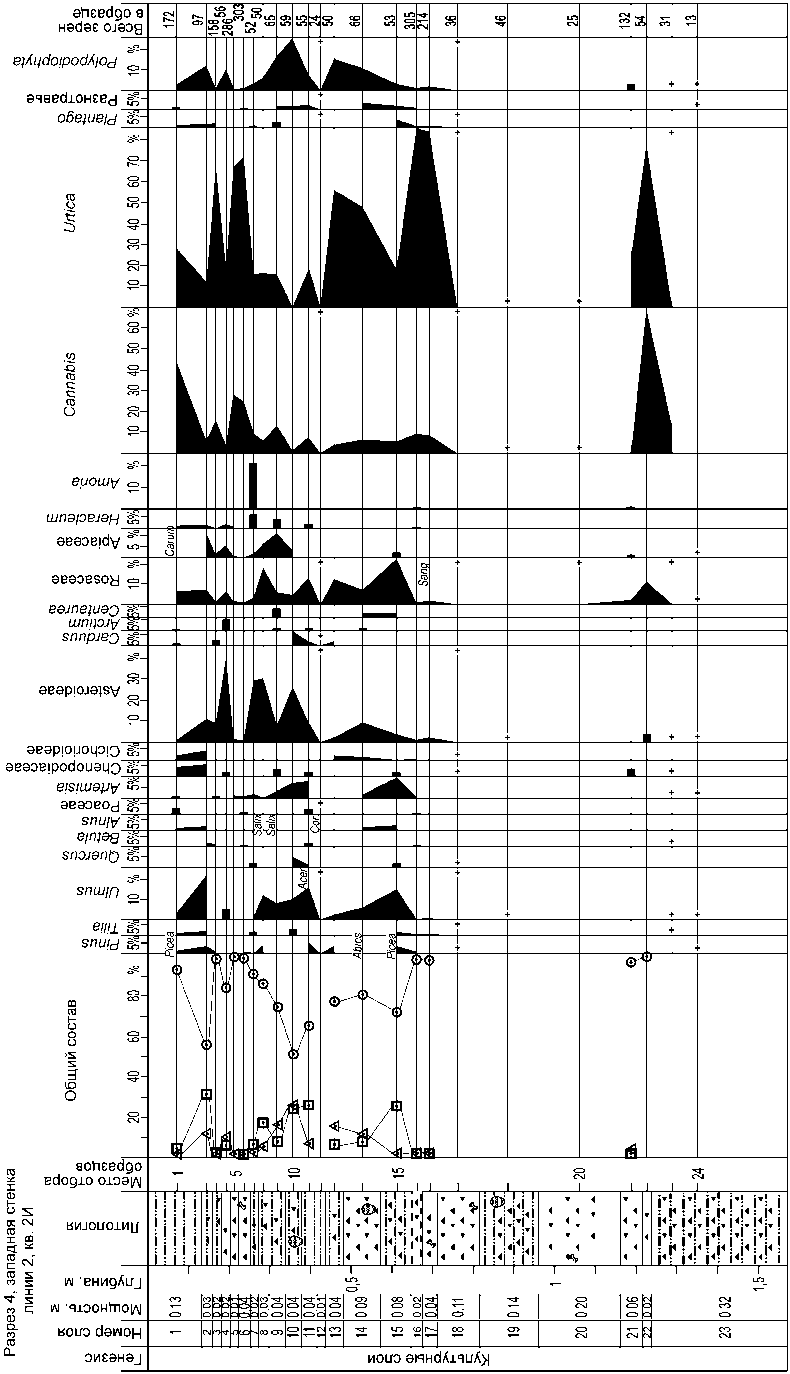

Лабораторная обработка проб (мацерация) проводилась по стандартной методике [Гричук, Заклинская, 1948, с. 127–129]. Для получения мацератов использованы пробы навеской 100 г. Расчет результатов анализа производился по группам: пыльца древесных и кустарниковых, травянистых и кустарничковых, споры. Сначала вычисляли общее процентное соотношение этих групп (за 100 % брали сумму всех зарегистрированных пыльцевых зерен и спор), а затем долю пыльцы и спор каждого вида, рода или семейства. Минимальное количество пыльцевых зерен и спор, необходимое для расчета процентного соотношения, равно 50 шт., что обусловлено низким их содержанием в отложениях четвертичного периода Южного Урала. Большинство полученных палиноспектров (61 образец) содержало репрезентативное число палиноморф. По результатам анализа построены четыре споровопыльцевые диаграммы (рис. 3–6).

территории был проведен палинологический анализ 68 образцов отложений из четырех разрезов, заложенных на месте раскопа 2011 г. Они отбирались послойно (рис. 2) Р.И. Бахшиевым, А.А. Ишбирдиным, Р.Г. Курмановым. Стратиграфическая колонка залегания точек отбора образцов включала погребенную почву и культурные слои от ее уровня.

Результаты

Палинологический анализ 68 образцов позволил идентифицировать пыльцу и споры 60 таксонов, которые могут быть объединены в пять ценотических групп (см. таблицу ). Наиболее многочисленная (≈ 40 %

1 - глина; 2 - супесь; 3 - растительные макроостатки (тлен дерева и т.п.); 4 - костные остатки крупных и мелких млекопитающих; 5 - керамика; 6 - границы стратиграфических подразделений, слоев; 7 - древесные; 8 - травянистые; 9 - споровые растения.

На строках диаграмм указаны таксоны, представленные единичными пыльцевыми зернами, сокращенные названия растений: Frax . - Fraxinus sp; Cham . - Chamerion angustifolium ; Cor . - Corylus avellana ; Eph . - Ephedra sp.; Sang . - Sanguisorba officinalis ; L . - Lycopodium sp. Знаком + отмечены места единичных находок.

ahcBdgoa Hadac ojaog eeeoesoy ^_ aeapiojaisy eisituopv

SnOJQnO эвэрюио1|Э1Э aBaoBipodouaiio шп^!Э snnpjeo эвээвдв^ g-ШnШJOdSOJnЭ|d 55“ mnopejQH 5-штео 2|F 9BeoB|dv ^~

Рис. 4. Разрез 2 и спорово-пыльцевая диаграмма по образцам из него.

Усл. обозн. см. рис. 3.

BMJOLTOIMU i/M ‘eHMgAuj

9M£0H0J

1Л1 ‘q±ooHhio|/\| ьоиэ daiAiOH aohCBdgo Bdogio 01ээ|/\|

aaaBdiOHCBj обеден

siqeuuej S-

ЭВЭЭЕОа snuiv ^1

е/п^эд o_

5ПШ1П a_

ei.l!l ^

SnUld ю"

CM

Рис. 5. Разрез 3 и спорово-пыльцевая диаграмма по образцам из него.

Усл. обозн. см. рис. 3.

bolto dai/MOH oneaHaj

siqeuueQ ^~ dBdOBQBd g-шnшJedsoJne|d шn9|oeJ9н ^~ штеэ aB80B|dv eqjosindues

эвээваоу o_

aEapiouoipio ^“

е!81шэр\/ s^-aBdOBOd g- snuiv"gr eimeg^ snojano ^-

5ПШЩ

aohEBdgo Bdogio oioaiAi

ЬШ0и01И|Г

iai ‘BHMgAuj

1Л1 lqiooHtno|/\|

SriLUiri e/n^g^' snojen^ B^- еиошу a_

OBOOBSOy a_ шnэ|oeJЭн ^~ эвэзвИу ^2

eejne)uep^" шт^у"^" snnpjeo^"

9B9P!0J9)SV

QBapiouoqoiQ g-'

□H£9H8J иоьгэ ai4HdAiquA>|

CM bMJOLTOlMU ro ro

1Л1 ‘BHMgAuj

1Л1 lqiooHtno|/\| aoheBdgo Edogio оюэ|Л|

. > ahEBdgoa Hadae ojaog

,r ьоиэ daiAiOH eniUgr snuid^2

Рис. 6. Разрез 4 и спорово-пыльцевая диаграмма по образцам из него.

Усл. обозн. см. рис. 3.

Ценотические типы флоры на городище Уфа II

Для анализа сопряженной встречаемости видов в палиноспектрах был проведен корреляционный анализ (коэффициент Пирсона для параметрических данных). Он показал статистически значимые связи содержания пыльцы липы сердцелистной ( Tilia cordata ) и дуба черешчатого ( Quercus robur ) ( r = 0,76), липы сердцелистной и борщевика сибирского ( Heracleum sibiricum ) ( r = 0,73); клевера ползучего ( Amoria repens ) и земляники зеленой ( Fragaria viridis ) ( r = 0,97). Это позволяет предположить, что в ландшафтном комплексе, включающем территорию памятника, в определенные периоды были лесоопушечные сообщества. Одновременное присутствие пыльцы клевера ползучего и земляники зеленой указывает на их совместное произрастание, свидетельствующее об экстенсивном использовании ландшафтов в окрестностях городища.

Если рассматривать долевое участие пыльцы выявленных таксонов в палиноспектрах, то можно констатировать доминирование травянистых растений. При этом наибольшая доля приходится на борщевик сибирский, коноплю сорную ( Cannabis ruderalis ), полынь обыкновенную ( Artemisia vulgaris ), виды крапивы ( Urtica ), сложноцветные (Asteraceae), розоцветные (Rosaceae), маревые (Chenopodiaceae). Среди пыльцы древесных и кустар-

никовых растений преобладают пыльцевые зерна широколиственных пород: дуба черешчатого , липы сердцелистной, вяза ( Ulmus sp.). Большинство спор принадлежат папоротникам (Polypodiophyta).

Матрица данных, включающая показатели долевого участия в репрезентативных палиноспектрах отдельных таксонов ранга вида для проб всех четырех разрезов, была подвергнута факторному анализу (анализ главных компонент, программа Statistica 10; рис. 7). Фактор 1 определяет 57,1 %, а фактор 2 – 24,5 % нагрузки – корреляции между исходной переменной и фактором. Первый идентифицирован как «интенсивность антропогенного воздействия», второй – «нитрификация». Палиноспектры образовали демонстрирующие взаимодействие факторов векто-

е

1,2-1

1,0 -

0,8-

0,6-

0,4-

0,2-

0-

-0,2 -

-0,4

1/10 2/16,4/10 £

2/18,3/2 tp

1/9, 2/15 , О

1/11 ° 1/7

0,2

3/5

1/5

3/9 о

1/1

3/14

4/21

1/2

1/3, 3/5, 4/2, 4/9

<9

о 2/4,2/10,2/12,3/1

2/9 о 2/17

2/70 2/11

4/7 2/8 о

° 4/1

0,4

0,6

Фактор 1

2/5

® 1/8,4/4,4/11

3/1 f °

° <

2/14

4/15

1/6, 3/3, 3/11

1/4, 3/6, 3/7

2/2, 3/10, 3/12

2/6

° о 4/8

о о 1/12,2/3

5 3/8,4/13,4/14

<М 4/3, 4/5, 4/6

" 4/16,4/17,4/22

0,8

1,0

1,2

Рис. 7. Результаты факторного анализа изученных палино спектров.

Первая цифра – номер разреза, вторая – номер пробы.

ризованные скопления, которые характеризовали природные (слабые антропогенное влияние и нитрификация) и антропогенные (сильные антропогенное влияние и нитрификация) условия. В спорово-пыльцевых спектрах первого скопления численно преобладала пыльца дуба черешчатого, липы сердцелистной, борщевика сибирского, полыни обыкновенной, мари белой ( Chenopodium album ); второго – крапивы жгучей ( Urtica urens ) и двудомной ( U. dioica ), конопли сорной.

Палиноспектры материкового слоя отражают смешение комплексов, характеризующих «холодную» плейстоценовую березовую лесостепь (береза пушистая ( Betula pubescens type), маревые, сложноцветные) [Курманов, 2013] и поляны широколиственных лесов (дуб черешчатый, липа сердцелистная, вяз, розоцветные, папоротники), что связано с перемешиванием верхнего горизонта почвы в период закладки поселения. Данный факт первичного освоения территории хорошо иллюстрируют спорово-пыльцевые диаграммы разрезов 2 и 3 (слой 17, образец 18; слой 12, образец 14) (см. рис. 4, 5).

Спорово-пыльцевые диаграммы разрезов 1 и 3 (см. рис. 3, 5) отражают смену растительности на окраине городища Уфа II. Они схожи друг с другом, что объясняется близким расположением разрезов. Диаграммы разрезов 2 и 4 (см. рис. 4, 6), иллюстрирующие смену растительности на территории, близкой к центральной части городища, незначительно отличаются от предыдущих двух по видовому составу. Если двигаться от периферии к центру, то разнообразие таксонов снижается.

Интерпретация

Анализ характера смены растительности показал, что на начальном этапе освоения территории были представлены растительные комплексы широколиственных лесов и их опушек, однолетние рудеральные растения (марь белая, конопля сорная, крапива жгучая). В дальнейшем роль однолетников в целом снижается и периодически возрастает за счет видов, характеризующих сильные нарушения, в т.ч. пожары (марь белая). Можно отметить тенденцию совместного появления в палиноспектрах пыльцы этих видов и пиро-фита иван-чая, или кипрея узколистного ( Chamerion angustifolium ). В дальнейшем происходило вытеснение однолетних рудеральных растений многолетними видами, такими как крапива двудомная, полынь обыкновенная, подорожник ( Plantago ), чертополох курчавый ( Carduus crispus ), лопух войлочный ( Arctium tomentosum ).

Хотя во всех спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца трав, в некоторых из них наблюдается увеличение доли пыльцевых зерен древесных и кустарниковых видов (разрез 1, слои 1, 2, 5, 7, 10, образцы 1, 2, 5, 7, 10; разрез 2, слои 5, 8, 11, 15, образцы 5, 9, 12, 16; разрез 3, слои 1, 2, 5, 8, образцы 1, 2, 5, 9; разрез 4, слои 2, 8, 10, 11, 15, образцы 2, 8, 10, 11, 15). Это можно объяснить процессом демутации, разновидностью вторичной сукцессии, направленной на восстановление сообществ прежнего состава. Демутация происходит в экосистеме, где биоценоз разрушен или находится в состоянии дигрессии по антропогенным или естественным причинам, например, из-за вырубки, пожара. Она также может быть обусловлена снижением интенсивности либо снятием антропогенного воздействия.

К о сновным маркерам освоенности территории относятся такие рудеральные растения, как конопля сорная, крапива жгучая и двудомная, маревые. Первые три вида произрастают на богатых органическими веществами почвах. Они характерны для длительно осваиваемых территорий. При этом крапива двудомная предпочитает более влажные местообитания и может косвенно характеризовать плотность застройки (растет преимущественно у построек на затененных участках с достаточно увлажненной почвой) или свидетельствовать о заброшенности территории. Маревые являются показателем интенсивных нарушений. Их присутствие может указывать, например, на разрушение жилищ либо зарастание территории после пожара.

Заключение

По результатам спорово-пыльцевого анализа отложений городища Уфа II можно заключить, что освоение территории началось в условиях естественных ландшафтов, представленных широколиственными лесами с доминированием липы, дуба и открытыми пространствами опушек и полян, где произрастали борщевик сибирский, розоцветные, мареновые, злаковые. Самые первые этапы связаны с уменьшением доли природных сообществ и появлением ассоциаций однолетних растений, характеризующих интенсивные нарушения почвы. В дальнейшем наблюдается чередование максимумов комплексов широколиственных лесов, опушечных и рудеральных сообществ. Всего выявлено четыре таких периода. Это связано, во-первых, с колебаниями интенсивности воздействия на ландшафты, приводившими к появлению однолетников после масштабных разрушений и пожаров, доминированию крапивы и конопли в периоды интенсивного хозяйственного освоения и нитрификации почв в местах, непосредственно прилегающих к городищу (например, бытовые свалки), или сукцессионного восстановления растительных сообществ после на- рушений; во-вторых, с периодическим изменением соотношения естественной лесной и лугово-опушечной растительности, которое также может отражать освоение прилегающих ландшафтов, приводящее к уменьшению (отдалению) лесопокрытых площадей и увеличению открытых пространств.

Список литературы Реконструкция растительности на городище Уфа II и прилегающих ландшафтов по данным спорово-пыльцевого анализа

- Гричук В.П., Заклинская Е.Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. - М.: Географгиз, 1948. - 223 с.

- Ищериков П.Ф., Мажитов Н.А. Городище Уфа II // Археология и этнография Башкирии. - Уфа: ИИЯЛ БФ АН СССР, 1962. - Т 1. - С. 140-150.

- Курманов Р.Г. Реконструкция растительности Южного Урала в квартере по данным спорово-пыльцевого анализа // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: VIII Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода (г Ростов-на-Дону, 10-15 июня 2013 г). - Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. - С. 344-346.

- Курманов Р.Г., Ишбирдин А.Р. Палинологическая характеристика отложений городища Уфа II // Археология в БашГУ: итоги и перспективы: мат-лы регион. науч. конф., посвящ. 50-летию археологической экспедиции БашГУ - Уфа, 2011. - С. 97-102.

- Мажитов Н.А., Султанова А.Н., Сунгатов Ф.А. Средневековый город Башкорт (Уфа) // Вестн. Академии наук РБ: науч. и обществ.-полит. журн. - 2007. - Т 12, № 3. -С. 39-44.

- Levchenko V.A., Sungatov F.A. Building the Radiocarbon chronology for the archaeological site Ufa-II, Bashkortostan, Russia: is this the elusive "Bashkort" of medieval sources? // Radiocarbon. - 2013. - Vol. 55, N 2/3. - P. 1278-1285.