Реконструкция русских деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII-XVIII веков (на примере Саянского острога)

Автор: Майничева А.Ю., Скобелев С.Г., Береженко Д.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Реконструкция русских деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII-XVIII веков (на примере Саянского острога) В статье на материалах Саянского острога, который был возведен в Северном Присаянье в 1718 г., рассматриваются проблемы реконструкции облика построек, ставших знаковыми для начального этапа русского освоения Сибири (XVII-XVIII вв.). Этот острог является одним из немногих в значительной степени сохранившихся до наших дней памятников русской фортификации. Состав, назначение и местоположение его построек известны по письменным источникам, а также по материалам полного археологического изучения, однако их конструктивные особенности пока не были воссозданы. Среди принципов научного обоснования и конкретизации размеров и внешнего вида сооружений выделена взаимная верификация данных археологических, этнографических, музейных, письменных источников, касающаяся размеров, способа построения конструкций, строительных технологий и приемов. С привлечением релевантного комплекса источников в статье предложены варианты реконструкции нескольких построек - порохового погреба, продовольственного амбара, амбара с погребом, кузницы и дома приказчика острога. Сделаны выводы о традициях и новациях, получивших отражение в способах рубки, выбора материала, деталей и конструкций, устройстве перекрытий и крыш. Показано соответствие дома приказчика острога архитектурным тенденциям эпохи, которые формировались в связи со строительством в столице и на периферии образцовых домов Доменико Трезини.

Сибирь, xvii-xviii вв, саянский острог, археологические раскопки, реконструкции построек, знаки в культуре

Короткий адрес: https://sciup.org/145145895

IDR: 145145895 | УДК: 39+502.8+904

Текст научной статьи Реконструкция русских деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII-XVIII веков (на примере Саянского острога)

Проблема реконструкции построек XVII–XVIII вв., знаковых для начального этапа русского освоения Сибири, в настоящее время переходит из сферы теоретического историко-культурного о смысления в практическую плоскость. Это связано с задачами не только музеефикации исторических зданий и сооружений, но и их натурного воспроизведения. Уже частично восстановлен Казымский острог, проводятся или планируются такие работы по Илимскому, Братскому, Умревинскому, Томскому, Бердскому и иным острогам. Однако специалисты сталкиваются с рядом проблем, обусловленных нехваткой информации о постройках, ввиду чего существенно снижается уровень научной обоснованности реконструкций. Графические воспроизведения можно считать эскизными, что позволяет делать допущения в размерах и конструкциях. Создание же ре сурсоемких макетов в натуральную величину предполагает максимальную конкретизацию разрабатываемого проекта. Решение этой задачи затруднено: в документах XVII–XVIII вв., касающихся ремонтов, или в записках путешественников можно обнаружить данные о конструкции и размерах фортификационных сооружений, но информация о прочих постройках на территории острогов и городов часто ограничивается их перечислением. В этом случае неоценимыми оказываются результаты археологических раскопок, интерпретация которых позволяет не только определить количество и назначение построек крепостей, но и установить их габаритные размеры. Благодаря исследованиям, проводившимся в последние десятилетия (см., напр.: [Бородовский, 2005; Бородовский, Горохов, 2009; Горохов, 2011; Данилов, 2014; Кар-даш, 2009; Новиков, Гаркуша, 2015; Новиков и др., 2015; Татауров, 2013; Татаурова, 2015; Татауров, Черная, 2014; Черная, 2002; и др.]), стало известно многое о размерах и конструктивных особенностях ряда сибирских крепостей. Однако и эти данные тре- буют уточнений, поскольку размеры иногда определялись приблизительно, а надземная часть сооружений оставалась гипотетической.

Создание Саянского острога связано с планами русского продвижения по Енисею на юг, в т.ч. за Западный Саян, а также организации обороны южносибирской границы Русского государства. Острог должен был стать значимым опорным пунктом для обеспечения административных и военных функций русских властей на присоединенных территориях Северного Присаянья, а также для освоения Засаянья, но последнее по ряду причин не состоялось [Ватин, 1913; Быконя, 1981, с. 54–57; История Хакасии…, 1993, с. 203]. Крепость, находящаяся у места выхода из Западно-Саянского каньона Енисея, по льду которого могли проникать в бывшую «Кыргызскую землицу» вооруженные отряды из-за Западного Саяна, а также двигаться группы ясачного населения, покидающие русские пределы, была чрезвычайно важным военным и пограничным объектом. Известно, что она была поставлена в 1717–1718 гг. на правом берегу Енисея, приблизительно в 55 км (по прямой) выше тогдашнего устья р. Абакан (в настоящее время оно находится значительно севернее) отрядом служилых людей из Красноярска под командованием «красноярского списка дворянина» («порутчика») И. Нашивош-никова [Быконя, 1981, с. 55–56].

Созданием крепости реально завершилось присоединение к России южной части Приенисейского края. В результате заключения Кяхтинского мира с империей Цин в 1728 г. и разгрома армиями Цин Джунгарского ханства в 1758 г. в крае установилась мирная обстановка, которая не требовала содержания военных объектов в постоянной боевой готовности. В начале XIX в. острог утратил свое военно-политическое значение и постепенно пришел в запустение [Степанов, 1997, с. 39]. Ко времени, когда были начаты археологические исследования, данный объект являлся одним из немногих в значительной степени сохранившихся памятников русской фортификации в Сибири, чему способствовала слабая интенсивность хозяйственной деятельности в этой местности.

Состав, назначение и местоположение построек Саянского острога, выявленных в ходе археологических исследований и известных по письменным источникам, подробно освещены в ряде публикаций (см., напр.: [Шаповалов, 1997]). Полное археологическое изучение территории двора острога, проводившееся археологическим отрядом Новосибирского государственного университета в 1986–2000 гг., позволяет выбрать эти объекты для выработки принци- пов конкретизации размеров и внешнего вида военных, хозяйственных, складских и административных сооружений в сибирских крепостях, оставив без внимания основные фортификационные сооружения – валы, рвы, стены и башни.

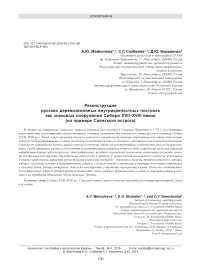

В остроге, кроме четырех угловых башен (их нижние этажи были жилые), стен заплотного и тарасного типов (со встроенными в последнюю поварней, местом для сушки и хранения рыболовных сетей, баней и, возможно, конюшней), имелись отдельно стоящие сооружения – пороховой погреб, постройки хозяйственно-административного назначения, в т.ч. амбар с погребом, кузница, дом приказчика (рис. 1). Все эти постройки представляли собой часто упоминаемые в исторических документах и археологических отчетах объекты, характерные для крепостей и острогов и ставшие своеобразными знаками, отмечавши-

Рис. 1. План раскопа на территории двора Саянского острога.

1, 2, 4, 5 – угловые башни; 3 – проезжая «к полю» башня; 6–11 – остатки оборонительных стен; 12 – пороховой погреб; 13 – амбар с погребом; 14 – амбар;

15 – кузница; 16 – подсобная постройка при кузнице; 17 – дом приказчика.

ми вехи и маршруты русского освоения сибирских территорий. Их назначение на плане раскопа Саянского острога установлено достаточно точно, однако конструктивные особенности – то, что выше остатков первых венцов деревянных сооружений, – пока не получили должного научного описания. В связи с этим в предлагаемой статье рассматриваются возможности и проблемы реконструкции построек данной категории.

Для решения поставленной задачи привлекались разнообразные материалы. В первую очередь – от- четы о раскопках на территории двора острога, сведения об аналогичных сооружениях в сибирских крепостях, а также городах Московского государства в XVII – первой четверти XVIII в. Ранее сравнение сооружений крепостей Сибири с несибирскими аналогами проводилось на примере тобольского порохового погреба [Данилов, 2014]. Такое же сравнение в рамках данного исследования о стальных объектов делается впервые и видится правомочным и необходимым, поскольку в изучаемый период ввиду непродолжительного пребывания русских на недавно освоенных землях еще не сформировалась школа сибирской архитектуры (зодчество в Сибири являлось вариантом общерусских способов возведения деревоземляных сооружений), а известные науке описания внутрикрепостных построек в Сибири слишком кратки и часто не содержат конкретики.

Необходимо оговориться, что типологически единые постройки внутри и вне городских (острожных) стен были одинаковыми по конструкции и размерам. Принципы их построения отражали целостность русского деревянного зодчества; другими словами, амбары или конюшни в крепости мало чем отличались от тех же построек, стоящих во дворах горожан или в монастырях. С учетом этого можно привлекать примеры из широкого спектра источников, включающих не только описания городов, но и монастырей, пу´стыней и т.п.

Одним из важных ресурсов для выявления аналогов являются этнографические сведения и музеефицированные постройки, поскольку традиции деревянного зодчества дожили и до недавнего времени. Хотя использование аналогов для воссоздания зданий может быть причиной некоторых неточностей в реконструкции, использование комплекса источников позволяет в наибольшей степени обоснованно восстановить размеры строений и пропорциональный строй, в основе которого – соотношение плановых и вертикальных измерений. Кроме того, знание стилистических и мировоззренче- ских особенностей эпохи дает возможность составить представление о внешнем облике сооружений, которое можно корректировать при условии обнаружения документов, содержащих полные описания.

Поскольку речь идет не о крепостных стенах, единицей измерения которых могла быть городовая сажень, то при реконструкции размеров следует ориентироваться на трехаршинную сажень как меру длины, вошедшую в употребление в 1630-х гг. и узаконенную Соборным уложением 1649 г. [Соборное уложение…, 1987]. Аршин определен в переложении на современные меры в 71,1 см, а трехаршинная сажень – в 213,4 см. Кроме того, не исключено использование футов, равных 30,48 см или 1/ 7 сажени, поскольку эта мера длины была введена в петровской России в XVIII в. Некоторые измерения будут дробными, но подобное часто встречается в источниках. Приблизительность измерений конструкций, как правило, бревен, которые использовались при создании стен, и кровли, вполне объяснима, по скольку строители не стремились к предельной точности, не имели выверенных измерительных приборов и многое определяли «на глаз». Часто в качестве эталона служили размах рук, длина/ширина ладони и т.п. Погрешность в измерениях может быть обусловлена и плохой сохранностью остатков зданий. Поэтому в тексте указываются наиболее вероятные варианты размеров построек.

Деревоземляные внутрикрепостные постройки

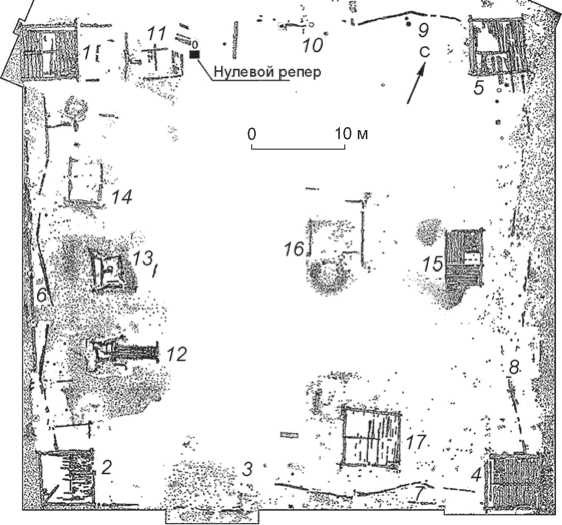

Пороховой погреб, который, видимо, был назван в 1735 г. Г.Ф. Миллером «амуниционным магазином» [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 62], находился в западной части двора около юго-западной угловой башни, в 7 м от западного вала (рис. 1, 12). Выбор места расположения погреба определялся розой ветров: господствующим было западное направление, т. е . с подветренной для порохового погреба стороны не имелось построек с открытым огнем. Погреб выделялся визуально. Он представлял собой яму в плане подпрямоугольной формы (с выступом в восточном направлении) размерами по верху ок. 7 × × 8 м и глубиной до 1,1 м от уровня современной поверхности. Строение было деревоземляным [Скобелев, 2012]. Судя по остаткам бревенчатого сруба, выше стенок ямы он рублен «в обло» («с двусторонним остатком»), а в яме выполнен в технике «замок без остатка» (или «в лапу»). Это означает, что в яме сруб вплотную примыкал к ее стенкам. Размеры сруба можно восстановить по фрагментам верхнего из сохранившихся венцов – 4,0 × 4,5 м, что соответствует (с учетом погрешности) 5 ¾ × 6 ⅓ арш. Высота строения, если исходить из пропорциональ- ного соотношения с размерами плана, могла составлять ок. 5 арш. (с учетом заглубленной в грунт части и насыпи поверх потолка-крыши). Не исключено, что между бревнами стен погреба для лучшей гидроизоляции был проложен мох (например, в Охтинском пороховом заводе в 1719 г. были отмечены «2 анбара пороховых мшеных (построенных артиллерийскими плотьниками)» [Каменев, 1891, с. 31]. Потолок, видимо, делали способом бревенчатого наката, сверху покрывали грунтом с камнями и галькой, вынутыми при рытье ямы. Следов деревянного пола в самой яме не отмечено; полом служил слой мелкого пе ска желтого цвета, насыпанный на материковый галечник в противопожарных целях, поскольку случайное падение какого-либо стального предмета на гальку могло высечь искру. Окна отсутствовали, но помещение должно было освещаться, поскольку входить в погреб с открытым огнем не разрешалось. Вход в него, расположенный с восточной стороны, т.е. из центра двора острога, закрывала дверь из плах, установленная в косяках, традиционных для деревянных построек. С учетом материалов раскопок и аналога, изображенного на чертеже Бийской крепости, можно предположить, что сруб саянского порохового погреба был заглублен в грунт на 2,4–2,5 м (более чем на 1 саж.). Вход в виде пандуса (угол наклона составлял приблизительно 30°) длиной ок. 6 м (ок. 3 саж.) до площадки перед строением был удобен для перемещения бочек со взрывчатыми веществами. Ширина входа 2 арш.; в нем находилась деревянная лестница шириной 1 ½ арш. (ок. 3 футов), которая была сооружена из плах с подступёнками, расположенными друг от друга на расстоянии 20–25 см (ок. ⅓ арш.). Ступеней шириной 20–25 см было 10 (11?) шт. (рис. 2).

Пороховые погреба для хранения боеприпасов создавались в некоторых, но далеко не всех сибирских острогах и городах. Например, на территории Приенисейского края в 30-е гг. XVIII в. они, кроме Саянского острога, имелись лишь в двух уездных городах – Енисейске и Красноярске – и Абаканском остроге [Сибирь XVIII века…, 1996]. Но их описаний пока не найдено. Аналогами для восстановления конструктивных особенностей погреба Саянского острога с определенными допущениями могут служить некоторые сооружения Охтинского порохового завода. Длина его прямоугольных погребов от 3 до 18 саж., а ширина обычно составляла 3 саж., иногда больше. Например, в 1723 г. на территории завода «строились два “магазейные” анбара для склада пороха… два кладовых анбара (длиной 10 саж., шириной 3 саж.)» [Каменев, 1891, с. 56]. Ширина пороховых погребов в Каргополе, Верхотурье, Тобольске была 3; 3 ½ и 4 саж., а длина 5 ½, 6 и 5 саж. соответственно [Данилов, 2014, с. 211, 213]. Необходимо от-

Рис. 2. Внутренний вид порохового погреба Саянского острога. Реконструкция и компьютерная графика Д.Ю. Бе-реженко.

метить, что склады Охтинского порохового завода, возведенные в 1720–1760-х гг., пороховые погреба в Пскове, Архангельске [Там же, с. 213] и Иркутске были не деревянные, а каменные; внешний вид последнего известен по фотографии XIX в., хранящейся в фондах архива Института истории материальной культуры РАН. Имеются археологические материалы, относящиеся к пороховому погребу Тобольска [Данилов, 2014].

В острогах кроме самих хранилищ боеприпасов – «пороховых погребов» – обычно находились «караульная изба, кладовой… деревянный погреб, поставленный в землю… кузница» [Каменев, 1891, с. 62]. Согласно материалам археологических раскопок в Саянском остроге, рядом с пороховым погребом размещались продовольственный амбар с погребом, постройка хозяйственно-служебного назначения (возможно, второй из упомянутых Г.Ф. Миллером амбаров [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 156]) и, на отдалении, кузница. Караулка в остроге находилась не в отдельном строении, а в проезжей к полю башне [Там же, с. 62].

Продовольственный амбар с погребом располагался в одном ряду с пороховым погребом, несколько к северу от него (рис. 1, 13). Перед раскопками он визуально определялся как яма подквадратной в плане формы размерами по верху 5 × 5 м. Вокруг него была пологая насыпь шириной 2,5–3,0 м из гальки, вынутой при рытье котлована. У краев ямы обнаружены разложившиеся остатки верхних венцов бревенчатого сруба, рубленного «в обло». Плохо сохранившиеся венцы сруба в яме сложены без выпусков и, вероятно, имели соединение «в замок без остатка» или «в лапу». Они находились на глубине 1,6 м от условного нуля. Клеть амбара квадратная, размерами предположительно 7 × 7 арш. (2 саж. 1 арш. × 2 саж. 1 арш. – приблизительно 5 × 5 м). Полом погреба, углубленного на 1 саж. от поверхности земли, служила утрамбованная речная галька. Вход в яму не фиксировался археологически. Возможно, в полу наземной части был сделан люк, через который с помощью приставной лестницы можно было попасть в погреб. Вход в сам амбар располагался с восточной стороны (от двора острога) в наземной части строения. Он мог быть обрамлен косяками, иметь высокий порог. Дверь сделана из плах, которые крепились, видимо, на жикови-нах. Судя по найденным рядом фрагментам окончин (пластинки слюды со следами прошивки) количество и размер окон были минимальные. Наземная часть могла представлять собой род напогребицы высотой 1 саж. ½ арш. от пола до наката потолка, вероятно, с двускатной тесовой крышей. Строение такой высоты при размере бревен в отрубе в 22–23 см должно быть 11-венцовым, оно не выглядело слишком приземистым. Видимо, этот объект был назван Г.Ф. Миллером в 1735 г. «провиантским магазином», а в 1739 г. отнесен им к амбарам [Там же, с. 62, 156].

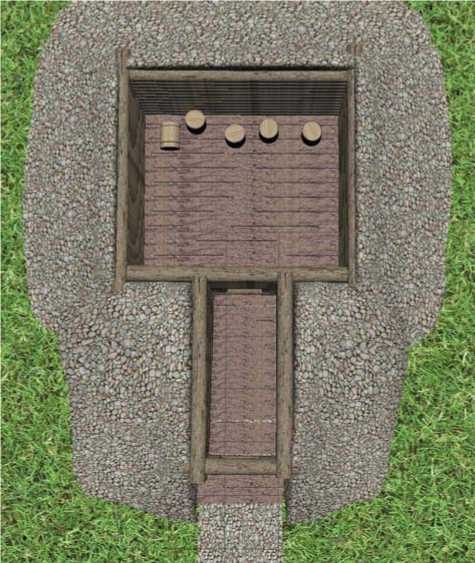

По размерам сооружение близко к известному по письменным источникам «погребу дубовому трех сажень», над которым возвышалась трехсаженная напогребица с сушилом [Забелин, 1891, ч. II, с. 657]. Аналогом может служить и амбар-погреб в усадьбе илимского крестьянина (рис. 3), ставший экспонатом Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН.

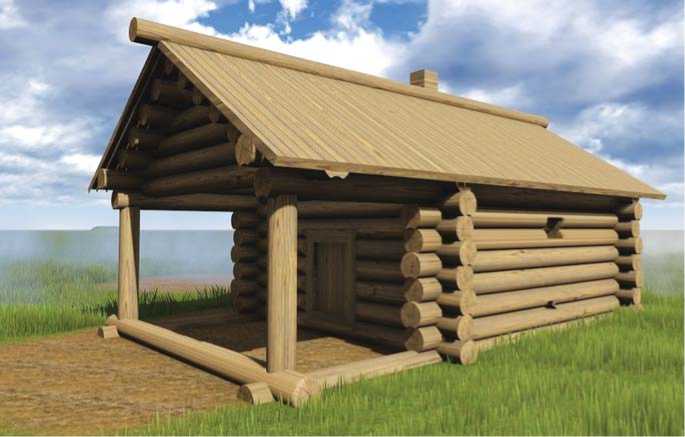

На площади двора городища зачищены остатки отдельно стоящего строения – амбара, которое располагалось около западной острожной стены (см. рис. 1, 14 ). Это была небольшая одноэтажная двухкамерная постройка, обращенная входом к башне размерами 4 × 5 м (5 ½ × 7 арш.) с глинобитным полом. Она срублена, видимо, в виде пятистенка – двух неравновеликих клетей. С учетом высоты до потолка в 1 саж. 1 фут, это был также 11-венцовый сруб. Постройка, судя по археологическому контексту, имела хозяйственно-бытовое назначение. По облику она не должна была значительно отличаться от подобных современных ей бревенчатых сооружений – рубка «в обло» с остатком, двускатная тесовая крыша на самцах и, возможно, кровля «по курицам и потокам». Небольшое одноступенчатое крыльцо позволяло преодолеть подъем с земли на высоту в 1,0–1,5 бревна на уровень

Рис. 3. Амбар в усадьбе илимского крестьянина. Историко-архитектурный музей под открытым небом ИАЭТ СО РАН. Фото А.Ю. Майничевой, 2010 г.

пола клети, служившей прихожей. Двери должны открываться наружу и традиционно могли быть сделаны из плах на жиковинах. Окна волоковые или косяща-тые (в культурном слое на этом месте фиксировались кусочки слюды со следами прошивки). Наличие печи по археологическим данным не установлено. Видимо, этот объект был отнесен Г.Ф. Миллером в 1739 г. ко второму из амбаров, упомянутых во множественном числе [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 156].

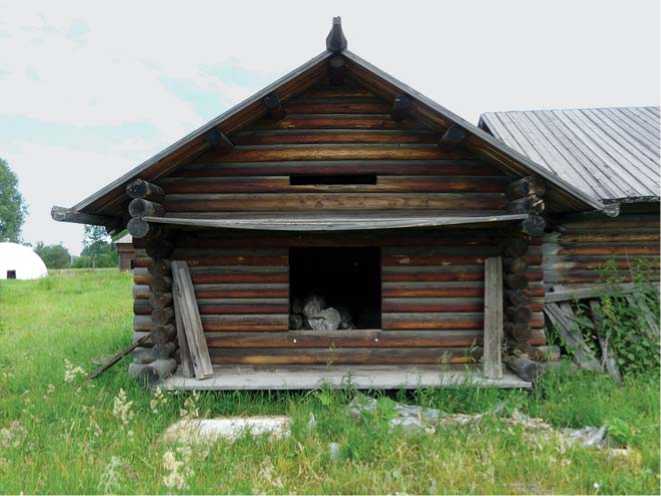

Кузница часто входила в состав острожных строений. В Саянском остроге она находилась у середины его восточной стены, т.е. искры из нее при господствующих западных ветрах улетали не в сторону порохового погреба. Сохранились нижние венцы и пол деревянной постройки прямоугольной формы; ее размеры ориентировочно составляли 6 × 4 м (приблизительно 3 × 2 саж., более точно 8 ½ × 5 ¾ арш.). На плане раскопок четко читаются две части строения. Внутри обнаружены остатки сооружения из речных галек со следами сильного воздействия огня. Вероятно, здесь располагался кузнечный горн, рядом – прямоугольник песка в деревянной раме – место для наковальни. На досках пола сохранилось много кусков несгоревшего угля. Судя по скоплениям остатков горна (обожженные камни, угли и зола), находившимся снаружи около обеих узких стенок, в постройке имелись два выхода (см. рис. 1, 15 ).

Описаний кузниц XVII–XVIII в. сохранилось немного, в источниках обычно говорится лишь об их наличии. Очень редко указываются размеры [Писцовые и переписные книги…, 1898, ст. 73, 74, 76]: длина варьирует от 1,5 до 5,0 саж. (такие кузницы принадлежали двум владельцам); чаще всего упоминаются 2-саженные кузницы, ширина практически у всех 3 саж. Еще в одном из немногих документов – в сообщении от 1743 г. о кузнице в Симонове монастыре за Яузой – говорится: «кузница каменная… длиною 8 ½ арш., шириною тож, вышиною 5 арш.» [Забелин, 1884, ч. I, с. 860]. Монастырская и саянская кузнечные постройки, возведенные из различных материалов, близки по длине – ок. 6 м, но не совпадают по ширине; высоту реконструируемой кузницы можно определить в 5 арш. В целом их размеры можно считать стандартными для своего времени.

Определить конструктивные особенности постройки помогают этнографические данные. Согласно им, бревенчатые кузницы имели двускатные кровли, навесы, волоковые окна для удаления дыма, закрытые массивными плахами с ручками, косящатые окна. Внутри располагались печи-горны, выполненные по типу каминов, места для ковки с наковальней, бочки с водой и маслом, инструменты и инвентарь [ПМА*].

С учетом всех данных можно заключить, что кузница в Саянском остроге была наземным бревенчатым строением с двухскатной кровлей, переходящей в более узкий навес перед входом, установленный на выпусках бревен. Не исключено, что в плане кузница была прямоугольной и без навеса. Тесовая кровля могла быть поставлена на самцах по обрешетке с выво- дом дымника или устройством большого волокового окна в стене, расположенного на уровне человеческого роста. Потолка, скорее всего, не было, пол из плах в срубе был уложен от входа параллельно коньку, а под навесом – поперек него (рис. 4).

В центре двора городища между амбаром и кузницей находились остатки наземного деревянного сооружения подквадратной формы с глинобитным полом (см. рис. 1, 16 ). На его территории и за пределами зафиксировано большое количество предметов хозяйственно-бытового назначения, что дает основание считать строение нежилым, использовавшимся для хозяйственных нужд гарнизона – ремонта снаряжения, оружия, изготовления утвари, литья пуль, подковывания лошадей. Не исключено, что к нему примыкал открытый или полуоткрытый навес на столбах над глинобитной площадкой. Наличие такого строения соответствует традиции обустройства кузниц.

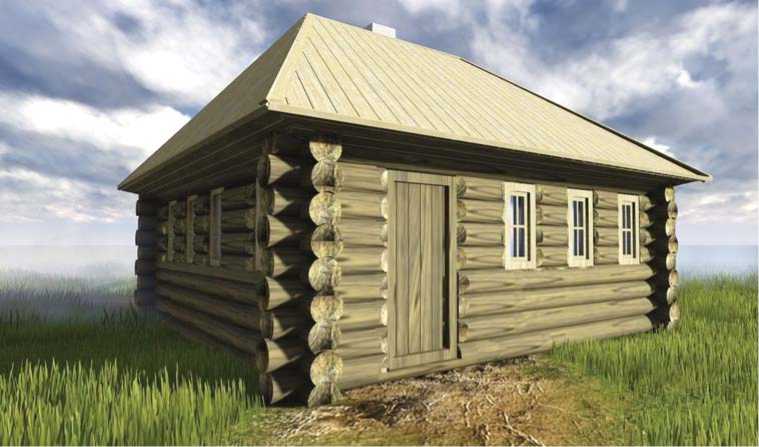

В юго-восточной части двора городища, вблизи от угловой башни и башни, проезжей «к полю», были обнаружены остатки еще одного наземного деревянного сооружения размерами приблизительно 8 ½ × × 8 ½ арш. (ок. 6 × 6 м). Оно было разделено лагом на две части, в каждой имелись деревянные полы (см. рис. 1, 17 ). На территории постройки и вокруг нее найдено крайне мало остатков бытового мусора (фрагменты керамической посуды, кости животных и т.п.), обычного для остальных участков острога. Здесь, скорее всего, регулярно производилась уборка бытового мусора. По сравнению с прочими отдельно стоящими сооружениями во дворе острога этот дом был самым внушительным. По размерам он хорошо сочетался с башнями острога.

Если учитывать, что в Новой Мангазее (Турухан-ске), по сообщению Г.Ф. Миллера 1739 г., старый воеводский дом находился также недалеко от ворот [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 119], то данную постройку в Саянском о строге можно считать упомянутым Г.Ф. Миллером в 1735 г. «жилищем приказчика и приказной избой в одном доме» [Там же, с. 62]. Конструктивные характеристики и облик постройки позволяют сделать два предположения относительно назначения этого дома, состоящего из служебного и жилого помещений. Первый вариант – это жилой дом в духе традиционных изб XVI–XVII вв., бревенчатых, с кровлей на два ската, возможно, «по курицам и потокам», но со служебным помещением. Аналогами могут служить многочисленные избы Русского Севера с выведенной на фасад бревенчатой перегородкой, делящей сруб на две части. Правда, такой реконструкции не соответствует квадратная в плане форма дома – обычно избы были прямоугольными. По данным, касающимся европейской части России, в застройке городов преобладали избы «в 2, 2 ½ и… 3 саж.; только на самых больших дворах – царевых в Коломне и Казани… избы в 6 и 7 саж.; даже на таком большом дворе, как двор кн. И. Мстиславского в Веневе не было избы больше 5 саж.; городские же осадные клети черных и ратных людей не превосходили никогда 3 саж., а… бывали в 1 ½ и 2 саж.» [Чечулин, 1893, с. 10]. Во дворе наместника в Изборске были постройки, соизмеримые с этим домом на территории Саянского острога: «горница столовая на подклете 3 ½ саж. да сени, а в них чулан 1 ½ саж., а из тех сеней другие сени да повалуша 3 саж., а против повалуши другая горница на подклете, против наместничья дво-

Рис. 4. Кузница Саянского острога. Реконструкция А.Ю. Майничевой, И.С. Степанцова, компьютерная графика И.С. Степанцова.

Рис. 5. Дом приказчика Саянского острога. Реконструкция А.Ю. Майничевой, И.С. Степанцова, компьютерная графика И.С. Степанцова.

ра на правой стороне изба судебная, на взмосте, меж углов 3 ½ саж.» [Там же, с. 9]. Его аналогами можно считать жилища воевод, возводившиеся в сибирских городах [Курилов, Люцидарская, Майничева, 2005, с. 43–44]. Следует отметить, что сооружения XVII в., в отличие от здания в Саянском остроге, типологически представляли собой избы и клети, соединенные сенями, что обусловливало вытянутую конфигурацию планов. По имеющимся описаниям, так выглядели дома осадных голов и городовых приказчиков, располагавшиеся в городах на северо-западе России [Чечулин, 1893, с. 9]. Судя по описаниям XVIII в., некоторые административные здания были квадратные в плане: «келья была деревянная стряпческая… длиною 5 арш., шириною тож, вышиною 4 арш.» [Забелин, 1891, ч. II, с. 1079].

Новые веяния в архитектуру принес XVIII в. Во втором варианте реконструкции учитываются получение Саянским острогом статуса форпоста на дальних рубежах страны, повышение официальной значимости приказчика, а также изменения и развитие принципов архитектуры петровского времени после введения в строительство проектов образцовых домов Д. Трезини. Не исключено, что и для приказчика, следуя новым и модным тенденциям, построили резиденцию в стиле столичных домов. В постройках нового типа не было существенных конструктивных изменений, всеми необходимыми для их возведения приемами строители уже владели. Квадратный в плане сруб венчала, видимо, стропильная четырехскатная кровля. Вход мог находиться как в середине южной стены, так и около угла (рис. 5).

Заключение

Хорошая «археологическая» сохранность острога, а также тщательное изучение его двора в ходе раскопок позволили с привлечением комплекса источников на принципах взаимной верификации археологических, этнографических, музейных, письменных и иных сведений уточнить ранее разработанные интерпретации выявленных архитектурных остатков, предложить реконструкции для ставших знаковыми в сибирской фортификации военных, складских, производственных и административно-жилых построек Саянского острога, установить степень соответствия каждого сооружения архитектурным тенденциям эпохи в отношении форм, размеров, конструкций, строительных технологий и приемов. Полученные результаты могут быть широко использованы при решении проблем натурной реконструкции других подобных, но хуже сохранившихся памятников русской истории и культуры на территории Сибири, по крайней мере, острогов и укрепленных сел XVIII в. по верхней Оби, Иртышу, Енисею, в Байкальском регионе.

Список литературы Реконструкция русских деревоземляных внутрикрепостных построек как знаковых сооружений Сибири XVII-XVIII веков (на примере Саянского острога)

- Бородовский А.П. Исследования приказной избы Умревинского острога//АО 2004 года. -М.: Наука, 2005. -С. 414-416.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог: археологические исследования 2002-2009 гг. -Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, Новосиб. гос. пед. ун-т, 2009. -244 с.

- Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. -Новосибирск: Наука, 1981. -248 с.

- Ватин В.А. Минусинский край в XVIII в. Этюд по истории Сибири. -Минусинск: , 1913. -215 c.

- Горохов C.B. Русский острог в Сибири конца XVI -XVIII века как археологический памятник//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2011. -Т. 10. -Вып. 7: Археология и этнография. -С. 284-291.