Рекультивация земель как основа подготовки специалистов на базе межвузовского учебно-исследовательского центра

Автор: Сенченко Дарья Сергеевна, Кириченко Юрий Васильевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализирован уровень техногенного воздействия на литосферу, в том числе горных разработок в РФ. Предложено с целью повышения качества подготовки специалистов создание межвузовских учебно-исследовательских центров в регионах России на основе учебно-рекреационной рекультивации горно-обогатительных комбинатов.

Техногенное воздействие, горнопромышленные ландшафты, производственная практика студентов, учебно-рекреационная рекультивация, учебно-исследовательский центр

Короткий адрес: https://sciup.org/140215108

IDR: 140215108

Текст научной статьи Рекультивация земель как основа подготовки специалистов на базе межвузовского учебно-исследовательского центра

Среди прочих равных задач, которые стоят перед человечеством, на первое место выступает вопрос о восстановлении земель, т.е. качественных ее характеристик.

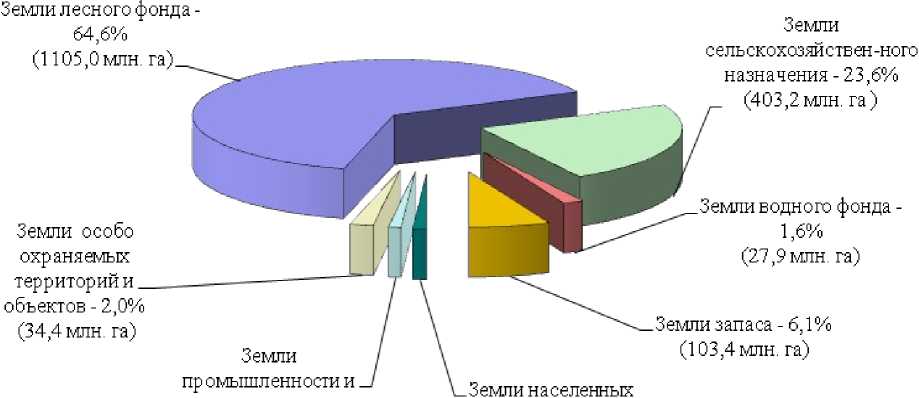

На сегодняшний день земельный фонд Российской Федерации распределился по категориям земель следующим образом [1]:

иного специального назначения -1,0% (16,7 млн. га)

пунктов -1,1% (19,2 млн. га)

Рис. 1. Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель

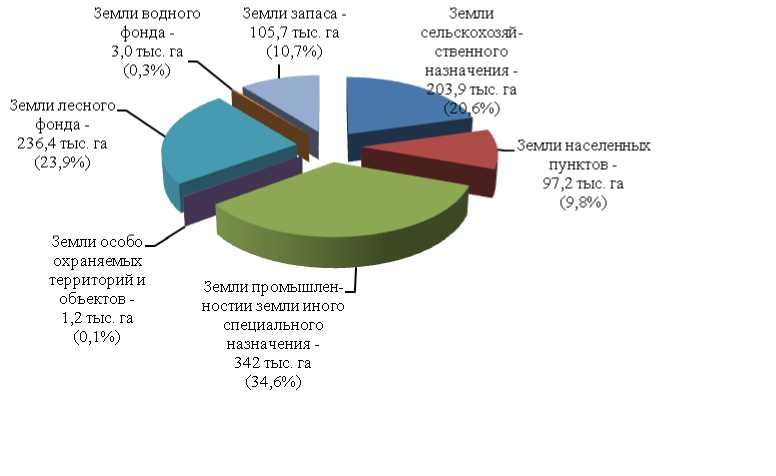

Из них на 1 января 2009 г. площадь нарушенных земель составила 989,4 тыс. га [1]:

Рис. 2. Распределение нарушенных земель по категориям земель

Произведенный анализ показал, что наибольшая плотность нарушений приходится на горнодобывающие районы, среди которых можно выделить территории Ямало-Ненецкого автономного округа (117,1 тыс. га), Свердловской (63,3 тыс. га) и Кемеровской (62,1 тыс. га) областей, Ханты-Мансийского (55,4 тыс. га) и Чукотского (47,6 тыс. га) автономных округов [1].

Среди основных нарушений можно выделить эрозию, дефляцию, заболачивание, засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота.

В свою очередь, последствия негативного влияния человека на природу отражаются на важнейшем и наиболее стабильном ее компоненте – почвах, которые В.В. Докучаев назвал “зеркалом природы”.

Техногенное воздействие сопровождается изменениями и разрушением почв, а вместе с тем трансформацией или потерей выполняемых ими биосферных и биогеоценотических функций [2]. Почвы являются, в то же время, наиболее трудновозобновимым ресурсом. Проблема сохранения и восстановления почв, подвергающихся все большей антропогенной нагрузке, является на сегодня одной из приоритетных в рамках защиты окружающей среды [2].

Почва выполняет ряд важных функций: санитарную функцию, определяет хозяйственное использование земель, регулирует газовый состав атмосферы, защитную и другие. Таким образом, почва влияет на экологическое состояние и здоровье населения конкретного региона, обуславливает защитные мероприятия по восстановлению нарушенных земель и дальнейшее хозяйственное использование.

Произведенный анализ позволяет сделать вывод, что важно не только выбрать оптимальный способ восстановления нарушенных территорий, но и подготовить соответствующих специалистов.

На сегодняшний день большинство выпускаемых специалистов не имеют практического навыка в своей профессиональной области, выбирая место работы, отличное от полученной квалификации.

Для решения указанных выше вопросов предлагается на базе отработанного или на дорабатываемых участках месторождения организовать Межвузовский учебно-исследовательский центр (МУИЦ) на основе учебно-рекреационной рекультивации. Такой комплексный подход позволит вернуть не только утраченные земли с учетом особенностей выбранного региона, но и подготовить специалистов различных профессий, в частности специалистов горного дела.

Для реализации данного проекта необходимо выполнение следующих задач:

-

1. анализ горнопромышленных районов;

-

2. выбор объекта рекультивации;

-

3. определение рационального направления рекультивации с учетом особенностей территории и региона, в котором она расположена;

-

4. анализ выпускаемых специалистов с учетом рынка труда;

-

5. разработка учебно-методической программы по подготовке специалистов в рамках МУИЦ.

Примером такой базы может служить «Эльбрус», принадлежащий МГИ-МГГУ, где находились оборудованные горные выработки, обогатительные производства, механизированные комплексы, были проложены геологические маршруты, оборудованы геодезические полигоны. Это позволяло студентам МГИ получать практические навыки по всем направлениям подготовки ВУЗа.

Основой учебного процесса станут проводимые практики и исследовательские работы. Для учреждений среднего и профессионального образования появится возможность проведения открытых уроков и профессионального ориентирования будущих выпускников.

Помимо образовательной составляющей, такого рода базы станут полигонами для проведения исследований и апробации новых технологий с учетом специфики образовательных учреждений и приоритетных направлений развития конкретного региона. Комплексность проводимых исследований позволит разрабатывать и апробировать инновационные проекты с минимально возможным разрывом между этапами реализации, которые практически всегда выполняются различными отраслевыми группами. Проблема разрыва между составляющими одного проекта – одна из самых острых в отечественной науке и промышленности. Создание учебно-методических центров в некотором роде сможет уже на уровне подготовки кадров несколько сгладить данную проблему путем обмена опытом, знаниями, навыками, терминологией в процессе совместного практического обучения.

В конечном итоге наработка комплекса мероприятий по подготовке специалистов и снижению вредного воздействия горных разработок на окружающую природную среду поможет выработать государственную программу подготовки специалистов с учетом особенностей отрасли хозяйствования и сформулировать общие требования к производству работ в любой отрасли на основе моделирования процессов с учетом природоохранных мероприятий, определенных проектом.

В качестве примера рассмотрим месторождение огнеупорной глины и доломита в Щелковском районе Московской области, принадлежащее ОАО «Щёлковское рудоуправление». Эксплуатация месторождения началась еще в конце XIX в.

По общему облику природы Щёлковский район, расположенный на северо-востоке Московской области, и простирающийся до границ Владимирской области, — типичная средняя полоса России. Район расположен в переходной зоне между Клинско-Дмитровской грядой, являющейся частью Смоленско-Московской возвышенности, и Мещерской низменностью. Рельеф в северной части района мелкохолмистый моренный, вдоль Клязьмы лежат зандровые равнины, сформировавшиеся у окраин древних покровных ледников потоками талых вод. Основные типы почв — супесчаные и песчаные подзолисто-болотные. В юговосточной части района преобладают дерново-сильноподзолистые почвы.

Произведенный анализ позволяет сделать вывод – наиболее перспективным направлением рекультивации будет учебнорекреационное, т.к. район характеризуется следующими особенностями:

-

• близость расположения к мегаполису;

-

• развитость транспортной сети;

-

• равнинный рельеф местности;

-

• близкое расположение объектов рекреации и историкокультурного наследия;

-

• имеет ряд индивидуальных особенностей, среди которых можно выделить геологические, палеонтологические и др.

Несмотря на «небогатый выбор» полезных ископаемых, возможна подготовка специалистов горного профиля (геодезистов, маркшейдеров, геологов, взрывников, экологов и др.), строителей, специалистов по туризму и прочих.

Создание такого центра (МУИЦ) позволяет решить следующие вопросы:

-

• формирование обучающих программ с учетом особенностей места прохождения практики;

-

• проведение комплексных исследований на одной территории с дальнейшим прогнозированием вариантов развития тех или иных процессов и явлений, влияющих на состояние окружающей среды;

-

• экономия денежных средств при организации научных центров на объектах горного производства, т.к. рекультивационные работы будут фактически проводиться силами студентов – практикантов;

-

• применение на практике разработок отдельно взятого учебного заведения (почвоведы могут вести исследования по преобразованию на отвалах материнской породы в почву, специалисты по туризму и отдыху – разрабатывать схемы маршрутов и объектов рекреации, экономисты обеспечивать экономическую эффективность внедрения мероприятий и т.д.);

-

• обмен знаниями между пограничными отраслями, что может дать дополнительный толчок в развитии новых технологий в каждой из них, так как в современном мире 95 из 100 новых разработок являются междисциплинарными, объединяющими несколько различных направлений в науке;

-

• создания технопарков и др.

Такие центры целесообразно создавать под эгидой Министерства образования РФ и Министерства природных ресурсов РФ с привлечением администраций и правительств в регионах России.

Список литературы Рекультивация земель как основа подготовки специалистов на базе межвузовского учебно-исследовательского центра

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008году». -М.: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2008.

- Лукина Н.В., Чибрик Т.С., Глазырина М.А., Филимонова Е.И. Мониторинг нарушенных земель. Учебное пособие. -Екатеринбург, 2007.