Рельефообразующие терригенные отложения с фоссилизированными растительными остатками (бассейн Средней Печоры)

Автор: Жарков В.А., Зиновьев Е.В., Якубовская Т.В., Силаев В.И., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (283), 2018 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты геолого-палеоботанических исследований толщи рельефообразующих плиоцен-неоплейcтоценовых терригенных отложений, первоначально разделённых снизу вверх на подморенные, мореноподобные и надморенные. На основании полученных данных делаются выводы о геологическом возрасте и ландшафтно-климатических условиях осадкообразования, палеосолёности среды седиментации. Анализируются формы и степень фоссилизации плиоценовых орешков вида Carex cf. caespitosa L. Впервые проведённые детальные оптико- и электронно-микроскопические исследования привели к выявлению на поверхности фоссилий полиминеральных пленок - нового источника геолого-палеоботанической информации.

Плиоцен, неоплейстоцен, терригенные отложения, остатки растительности, фоссилизация орешков вида carex cf. caespitosa l, полиминеральные пленки на поверхности фоссилий

Короткий адрес: https://sciup.org/149129323

IDR: 149129323 | УДК: 551.77:5461:549 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-7-16-27

Текст научной статьи Рельефообразующие терригенные отложения с фоссилизированными растительными остатками (бассейн Средней Печоры)

До настоящего времени не решена проблема генезиса и возраста основного объёма рельефообразующих образований в так называемой ледниковой зоне Тимано-Уральского региона. Большинство исследователей считает их возраст четвертичным, а генезис предполагает континентальным, с образованием пород в ходе чередования ледниковых и межледниковых эпох [1]. В рамках ледниковой модели сосуществуют разные взгляды на возраст рельефообразующих суглинков в районе среднего течения р. Печоры, относимых к верхней морене. На карте четвертичных образований масштаба 1:1 000 000, составленной в ФГУНПП «Аэрогеология» А. С. Лавровым и Л. М. Потапенко, эти суглинки сопоставлены с четвёртой ступенью верхнего неоплейстоцена [17]. На карте четвертичных образований Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 ВСЕГЕИ те же суглинки сопоставлены с шестой ступенью среднего неоплейстоцена [13]. На указанных картах морские отложения показаны лишь в прибрежной зоне Карского и Печорского морей. На значительном удалении от моря наличие морских образований допускается лишь в погребённых впадинах доледникового рельефа.

Помимо гляциальной (ледниковой) существует альтернативная гляциомаринная модель строения и развития основного объёма позднекайнозойских образований [16, 23]. В этой модели рельефообразующие суглинки в бассейне средней Печоры относят к эоплейстоцену [8, 23] или к неогену [2, 3, 16], а их генезис интерпретируют как ледово- и ледниково-морской.

Проблема установления истинного возраста и генезиса отложений к настоящему времени зашла в своеобразный тупик. Обнаружение в рельефообразующих суглинках или песках слоистых текстур, морской фауны и микрофауны, а также литолого-геохимических признаков, позволяющих отнести их к морским образованиям, сторонники ледниковой модели развития не признают в качестве объективных критериев, поскольку ледник якобы обладал способностью ассимилировать морские отложения, находившиеся на пути его движения, и консервировать указанные признаки в оставленной им морене. Неогеновый и эо-плейстоценовый возраст рельефообразующих суглинков, устанавливаемый спорово-пыльцевым методом, также подвергается сомнению из-за возможности переотложения. Отметим, что в ледниковой модели для датировки межледниковых отложений со слоисты- ми текстурами спорово-пыльцевой метод используют уже без учёта возможной аллохтонности растительных остатков. Сходные проблемы, характеризуемые недостаточной обоснованностью и дискуссионно-стью стратиграфических схем и противоречивостью палеогеографических построений, основанных на различном понимании возраста и границ оледенений Центральной России, указаны в обстоятельном обзоре Г. И. Рычагова [20].

Исследованный геологический разрез

В описаниях многих исследователей Больше-земельской тундры, касающихся характеристик базальных горизонтов подразделений, составляющих так называемую большеземельскую серию, нередки упоминания о наличии в них маломощных прослоев торфа или рассеянных растительных остатков [2—4, 9—12, 16, 23]. На притоке р. Нечи (лист Q-40-XVIII) глины со слойками торфа в основании одного из обнажений интерпретировали как наиболее древние из «доледниковых» образований гряды Чернышева [6]. И. Д. Данилов, описывая состав наиболее древних кайнозойских отложений Большеземельской тундры, также упоминал редко встречаемые линзочки намывного аллохтонного торфа и маломощные слойки, обогащённые растительным детритом. Однако видовые определения ископаемой флоры в статьях не приведены.

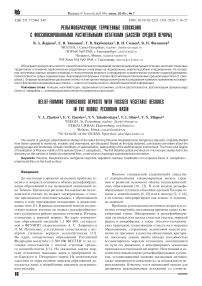

В ходе ГДП-200 листа Q-40-XXIX в 2014 г. в 40-метровом эрозионном обрыве р. Бол. Аранец (обн. 1080, координаты N64°59 ‘ 48,30 " E58°06 ‘ 05,88 " ) были изучены терригенные отложения (рис. 1), отнесённые предшествующими исследователями [7] к морене днепровского оледенения (средненеоплейстоценовая печорская морена Европейского Северо-Востока). В основании обрыва вверх от уреза воды (абс. отм. ~ 80 м) вскрыт разрез слоистых подморенных отложений (снизу вверх):

-

1. Песчано-гравийно-галечные отложения с мелкими валунами разного состава и различной степени окатанности. Мощность 2.5 м.

-

2. Пески серые, среднетонкозернистые, сортированные, преимущественно кварцевые. Мощность 2.5 м.

-

3. Пески разнозернистые, с примесью 15—20 % гравия и гальки. Мощность 0.65 м.

-

4. Гравий и галька в песчаном заполнителе, сцементированные оксигидроксидами железа в конгло-мератогравелит. Окатанность обломков неравномерная, чаще хорошая. Мощность 0.65 м.

-

5. Суглинки алевритовые, голубоватые, с коричневыми пятнами, указывающими на скопления растительного шлама. Мощность 0.3 м.

-

6. Пески тонкие, серые, линзовидно-переслаива-ющиеся с серыми алевритами. Слои алеврита в верхней части содержат растительную труху (мохоподоб-ный детрит). Мощность 0.2 м.

-

7. Алевритовые пески тонкослоистые, с редкими видимыми растительными остатками и интенсивным ожелезнением по слоистости и по поперечным трещинам. Мощность 0.4 м.

-

8. Пески тонкие линзовидно-косослоистые. Над подошвой располагается протяжённый прослой отор-фованного алеврита мощностью 0.5—1 см с примесью моховидных растительных остатков и редких расплющенных веточек. Мощность 0.8 м.

-

9. Глины алевритистые, голубоватые, плотные, с редким гравием, включают в верхней части линзы песков серых, мелкозернистых, мощностью 10— 30 см. Переходная пачка к вышележащей мореноподобной толще. Мощность 1.8 м.

Общая мощность нижней (слоистой) части разреза составила 9.8 м.

На глинах слоя 9, с размывом, выраженным появлением песчаных линз, залегает толща мореноподобных суглинков-супесей песчанистых, с гравием и галькой, мощностью 21.5 м, в которую врезана пачка ленточнослоистых алевритов, глин и песков мощностью 8.6 м.

Рис. 1 . Схема вскрытия (а) и стратиграфического расчленения (b) рельефообразующих и вложенных терригенных отложений в правобережном эрозионном обрыве на р. Бол. Аранец

Fig. 1. Outcrop (a) and stratigraphic dismemberment (b) of relief-forming and embedded terrigenous deposits in the right-bank erosion cliff at the river. Bol. Aranets

Растительные остатки, датирование отложений

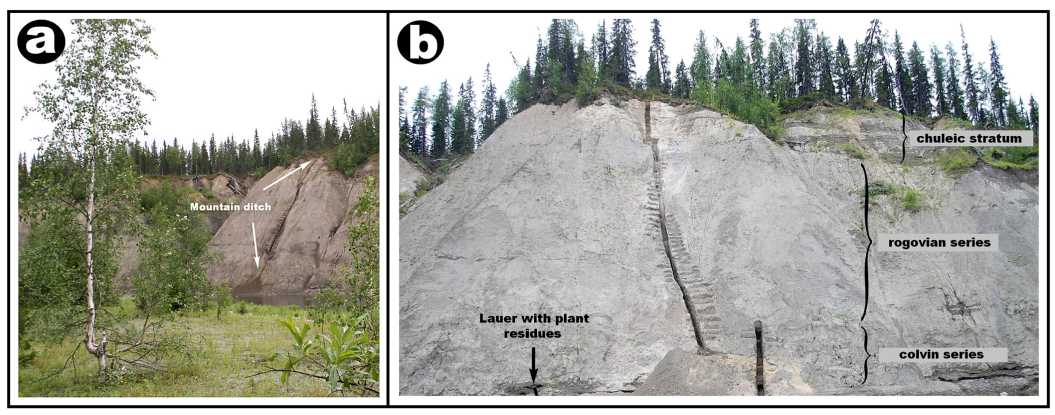

Свежезачищенный прослой с растительным детритом у подошвы слоя 8 сначала был почти не заметен. Лишь через сутки, когда растительные волокна набухли, впитав влагу из воздуха, прослой стал объёмным и хорошо заметным, похожим на минерализованный торф. При прослеживании оторфован-ного слоя по простиранию расчисткой в 30 м от канавы из него были извлечены расплющенные стебли и древесные веточки, нередко имеющие обугленный вид. В составе растительных остатков определены Betula sp., Salix sp., Carex aquatilis , C . limosa , Carex caes-pitosa , Calliergon sp., Warnstorfia sp., Limprichtia sp., Polytrichum sp., Scorpidium scorpioides . По заключению д. б. н. О. Л. Кузнецова (Институт биологии Карельского НЦ РАН), эта флора характерна для болот, питаемых богатыми кальцием водами. Из слоёв 5

Флора, отмытая из торфа, детально исследована Т. В. Якубовской в 2017 году. В числе 49 выявленных таксонов разного ранга (табл. 1), определены Scirpus cf. pliocenicus , Carex cf. rostrata-pliocenica и C. paucifloroides , подтверждающие плиоценовый возраст отложений, определённый палинологическим методом. Помимо флоры в отмытых препаратах обнаружены фрагменты надкрыльев жуков, среди которых Е. В. Зиновьев определил Pterostichus costatus (2 кусочка), Simplocaria sp. (основание левого надкрылья) и фрагменты долгоносиков, возможно рода Rhynchaenus . Из этого перечня наиболее информативен P. costatus , который сейчас обитает в тундре и южнее не встречается; Simplocaria обитают в поймах рек, в настоящее время приурочены к таёжной зоне, но с лесами не связаны, поэтому их совместное обитание выглядит вполне нормальным. Долгоносики Rhynchaenus обычно живут на ивах. Для слоёв 5 и 9 методом Г. Л. Стадниковой определена

Рис. 2. Прослой оторфованного алеврита: а — с растительными остатками; b — c фрагментами расплющенных растительных стеблей

Fig. 2. Layer of decayed silt: a — with plant residues; b — with fragments of flattened plant stalks и 6 выделены спорово-пыльцевые комплексы, которые, по мнению палинолога Л. Г. Деревянко, характеризуют лесную растительность плиоценового времени, когда на исследуемой территории росли берёзово-хвойные леса с долей умеренно теплолюбивых деревьев. Пыльца голосеменных растений соответствует ели и сосне с частотой встречаемости (%): Picea abies — 26—24, Pinus sibirica — 2—7, P. sylvestris — 0—2. Частота встречаемости пыльцы древесных мелколиственных и кустарничковых растений в целом составляет 24—27 %, а для конкретных таксонов (%): Betula sect. Albae — 19—20, Alnus sp. — 1—2, Salix sp. — 3—4, Alnaster sp. — 0—1, Betula sect. Nanae — 0—1. Встречаемость микрофоссилий умеренно теплолюбивых растений оценивается в 7—8 % (Corylus sp. — 1—2, Myrica sp. — 1, Castanea sp. — 1—2, Carya sp. — 2—3, Juglanssp. — 1). Участие пыльцы травянистых растений достигало 20 %: разнотравье — 1—6, Chenopodiaceae — 1—4, Cyperaceae — 4—9, Ranunculaceae — 3—5, Pyrolaceae — 1, Caryophyllaceae — 1, Asteraceae — 1 %. Из споровых растений определены (%): Sphagnum sp. — 7—8, сем. Polypodiaceae — 6—10, Lycopodium sp. — 1—2. В мацератах, полученных из проб растительных остатков, угольной крошки, обнаружены спикулы губок, гифы грибов.

морская слабоопреснённая среда осадкообразования. Присутствие надкрыльев жуков в морских отложениях не является экзотикой; причём в палеоэнтомоло-гическом обзоре [14] отмечено, что находки насекомых в прибрежно-морских фациях более часты, нежели в отложениях открытого моря.

Вышеизложенные данные свидетельствуют о прибрежно-морских (дельтово-лиманных, лагунных, эстуариевых) обстановках седиментации. Показательно также, что состав флоры, выявленной в обнажении 1080, совпадает с видами, выявленными И. Д. Даниловым в колвинско-туруханских отложениях Западной Сибири [11]. Кроме этих признаков, очень важных для определения возраста отложений, об относительной древности флоры красноречиво говорит значительная степень фоссилизации растительного детрита, характерная также для ископаемой флоры из отложений позднего плиоцена Белоруссии.

С учётом полученной информации описанный выше разрез подморенных отложений может быть интерпретирован как один из элементов трансгрессивных лагунных фаций неогеновой колвинской (?) серии. В разрезе нами не обнаружены морская фауна и микрофауна. Основной причиной этого может быть быстрое растворение скелетов после отмирания орга-

Таблица 1. Состав ископаемой флоры из образца р-108006 обнажения 1080 в правом борту реки Бол. Аранец

Table 1. The composition of the fossil flora from sample p-108006 exposure 1080 on the right flank of the Big Aranets River

В шести образцах из вышележащих монотонных мореноподобных суглинков-супесей мощностью 21.5 м, содержащих до 3 % гравия, гальки и мелких валунов, среди которых встречены обломки юрских белемнитов и ауцелл, выделены раковины форамини-фер (3—5 штук на пробу) плохой сохранности (ломанные, частично окатанные). Мезозойской микрофауны не обнаружено. Среди кайнозойских видов определены Marginulina sp. и Lenticulina sp., встречаемые в отложениях не моложе верхов раннего неоплейстоцена, а также виды: Cribrononion incertus, Cribroelphidium vul-gare, Nonionellina labradorica, Retroelphidium atlanticum, возраст которых определяют в интервале от палеоге на до настоящего времени. По столь малому количеству фораминифер можно лишь предположить, что условия для развития и сохранности микрофауны были неблагоприятными и что возраст вмещающих пород не моложе раннего неоплейстоцена, т. е. предположительно эоплейстоценовый.

Кроме фораминифер в суглинках обнаружены растительные остатки, угольная крошка, много гем-мул и спикул губок, единичные мегаспоры и радиолярии. Определения палеосолёности среды осадконакопления по методу Г. Л. Стадникова показали, что мореноподобные суглинки отложились в слабо-опреснённой морской воде. Данные спорово-пыльцевого анализа 10 проб из суглинков (палинолог Л. Г. Деревянко) показали доминирование (85—95 %) переотложенных форм преимущественно мезозойского, а также палеозойского и кайнозойского (N 1 ?) возраста. Среди инситных форм преобладает пыльца древесно-кустарниковой группы (%) — Betula sect. Albae — 20—34, Betula sect. Nanae — 2—6, Alnus sp. — 1—5, Alnaster sp. — 0—2, Salix sp.— 2—5, Picea abies — 10—18, Pinussibirica — 0—3, Pinussylvestris — 0—2. В небольшом количестве (до 4 % в низах толщи) встречена пыльца умеренно теплолюбивых древесных растений (%): Corylus sp.— 0—3, Juglans sp. — 0—1, Quercus sp. — 0—1, Castanea sp.— 0—1, Carya sp. — 0—2, которые мо- 19

гут быть переотложенными из подстилающей плиоценовой толщи. Среди споровых растений господствовали (%): сем. Polypodiaceae — 5—15, Sphagnum sp. — 10—19, Lycopodiaceae — 0—4. Разнотравье составляло 5—10 %, включая 2—4 % Chenopodiaceae, 0—8 % Cyperaceae, 0—4 % Ranunculaceae, 0—1 % Pyrolaceae, 0—3 % Caryophyllaceae, 0—2 % Asteraceae, 0—1 % Apiaceae, 0—1 % Onagraceae. Пыльца и споры часто имеют плохую сохранность — мятые, рваные. В препаратах много растительных фрагментов, угольной крошки, спикул губок.

Исследования показали, что мореноподобные суглинки сформированы в эпиконтинентальном море, вдоль побережья которого были развиты таёжные ландшафты, характерные для эоплейстоценового времени [25]. В палеобассейн с Урала спускались горнодолинные ледники, за счёт которых формирующиеся суглинки приобретали мореноподобный облик, характерный для ледово- и ледниково-морских образований.

В надморенных ленточно-слоистых песчанистых алевритах (на ГК-200 первого издания [7] они показаны как нерасчленённые озёрно-аллювиальные и озёрно-ледниковые образования среднего неоплейстоцена с индексом lal-lglII2-4) Л. Г. Деревянко определила остатки растительности лесного типа. В комплексе доминирует пыльца мелколиственных древесных и кустарниковых растений (%): Betula sect. Albae — 38—40, Alnus sp. — 1—2, Alnaster sp. — 1—2, Betula sect. Nanae — 4—5, Salix sp. — 1. Голосеменные растения представлены елью и сосной (%): Picea abies — 11—13, Pinus sibirica — 1. В общем балансе травянистые растения составляют 29 %, в том числе разнотравье — 21—22, сем. Chenopodiaceae — 1, Cyperaceae — 1—2, Ranunculaceae — 0—2, Caryophyllaceae — 1, Asteraceae — 1 %. Из споровых видов определены (%): Sphagnum sp. — 4—6, сем. Polypodiaceae — 6—8, Lycopodium sp. — 1—2. В изученных пробах выявлено множество неопределимых растительных фрагментов, угольная крошка, спикулы губок, отмечены также центрические диатомовые водоросли и единичные переотложенные формы мезозойского возраста. Отметим, что указанный спорово-пыльцевой комплекс из надморенных ленточно-слоистых алевроглин вполне сопоставим с III и IV комплексами из сред-ненеоплейстоценовых ленточно-слоистых отложений р. Вёртный, детально изученных Т. И. Марченко-Вагаповой [18]. Также при этом сравнении видна близость геолого-геоморфологического положения и литологического состава отложений. Таким образом, время формирования толщи надморенных ленточнослоистых алевритов, песков и глин можно сопоставить с одним из относительно термохронных этапов среднего неоплейстоцена.

Фоссилизация растительных остатков

Одной из важных проблем кайнозойской геологии является оценка степени фоссилизации погребённых растительных остатков, по минералого-геохимическим особенностям которых можно судить об их относительном возрасте, среде погребения, условиях эпигенетических изменений, степени сохранения первичных биологических свойств, характе- 20

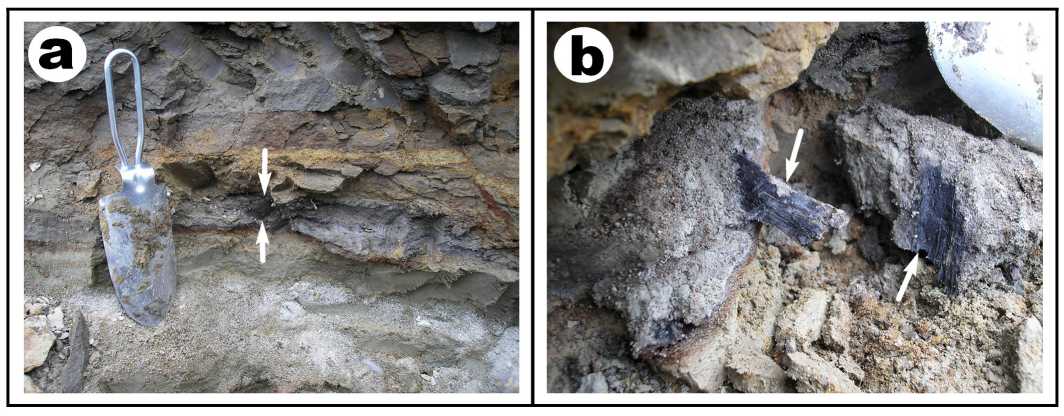

ризующих былые биосферы. В нашем случае объектом исследований послужили сильно деформированные орешки осоки дернистой ( Carex с1". caespitosa L.), отобранные из горизонта оторфованных алевритов в основании слоя 8 подморенных отложений колвинской серии (рис. 2, а; табл. 1). Современный вид Carex caespitosa L. широко распространён от Приатлантической Европы почти по всей территории Европейской России, Беларуссии, на Кавказе, в Северо-Восточном Китае, Турции. Он обитает на осоковых болотах, торфяниках, в болотистых лугах, заболоченных кустарниках, мелколесье и лиственных лесах. Этот вид очень полиморфный, имеет соплодие в виде колоска, плодики длиной до 2.5 мм, орешки без столбика размером около 1.5—2 мм, покрытые плёночными мешочками. В ископаемом состоянии остатки этого и близких видов известны от плиоцена в Воронежской области [19]) до неоплейстоцена в Польше, Европейской России, Беларуси [15, 24]. Наиболее крупные ископаемые плиоценовые орешки размером (1.4—1.9) х (1.0—1.1) мм П. И. Никитин трактовал как Carex caespitosa f. pliocenica P. Nikit. Среди отобранных нами 78 орешков преобладали экземпляры сходного размера.

Подвергшиеся исследованиям ископаемые плоды преимущественно чёрной, иногда бурой окраски, двояковыпуклой, сильно уплощенной (сплюснутой) эллиптической формы, на некоторых экземплярах наблюдается концентрический валик по краю плода (рис. 3). Эффект уплощения семян при фоссилизации объясняют их деградацией в ходе диагенеза вмещающих осадков, в условиях анаэробной среды, насыщенной гуминовыми кислотами. В ходе такой деградации у плодов и семян исчезает внутреннее содержимое — семядоли, зародыш и эндосперм. На их месте образуется пустота, которая и способствует сплющиванию. В результате остаются только кожура семени и покровы плодов, в случае с осокой дернистой — ячеистая кожура орешков, изредка с остатками мешочка.

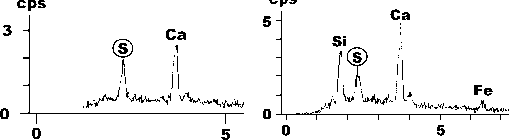

Фоссилизированные орешки осоки имеют несколько неправильную эллипсоидальную форму, варьируясь по размеру в пределах (1462 ± 93) х х (1146 ± 205) х (98 ± 28) мкм (среднее ± СКО), что несколько уступает размерам рецентных орешков. Коэффициент удлинения составляет 1.31 ± 0.23. Коэффициент корреляции между длиной и шириной фоссилий достигает 0.52. По элементному составу сохранившаяся растительная ткань в этих образованиях — углеродно-водородно-кислородная. Относительно исходного состояния семян пропорции между этими элементами в исследуемых фос-силиях несколько сдвинуты в пользу углерода, т. е. вещество фоссилизированных плодов осоки претерпело карбонизацию, как это происходит на стадии начальной углефикации. Выявляется также значительное обогащение вещества фоссилий серой в пределах (2811 ± 655) г/т. Это в 5—8 раз превышает содержание серы в наземных растениях, наземных животных, бактериях [5]. Кроме того, растительное вещество ископаемых плодов осоки обогащено ксенобионтными примесями — SiO 2 , A^O 3 , Fe 2 O 3 и др. — вследствие иллювиирования в них вещества вмещающих терригенных пород (рис. 4).

Рис. 3. Осока Carex cf. caespitosa L.: современное растение (а) и ископаемые орешки (b). Стрелками показаны наиболее крупные индивиды в полиминеральных пленках на поверхности фоссилий

Fig. 3. Careka Carex cf. caespitosa L.: modern plant (a) and fossil nuts (b). Arrows show the largest individuals in polymineral films on the fossil surface

—► E, keV _^ e, keV

Wt, %

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

SiO2 |

3.55 |

0.96 |

1.86 |

1.01 |

0.58 |

1.80 |

No |

2.38 |

No |

|

Al2O3 |

0.76 |

0.42 |

0.81 |

0.75 |

No |

0.87 |

« |

0.45 |

« |

|

Fe 2 O 3 |

0.70 |

1.18 |

0.66 |

0.91 |

0.44 |

0.46 |

« |

0.49 |

« |

|

MgO |

0.62 |

No |

No |

0.62 |

No |

0.57 |

« |

No |

« |

|

CaO |

2.88 |

3.81 |

4.50 |

2.58 |

1.61 |

1.11 |

1.58 |

1.94 |

1.09 |

|

SO 3 |

0.78 |

0.78 |

0.82 |

0.78 |

0.64 |

0.67 |

0.55 |

0.92 |

0.37 |

|

Sum |

9.29 |

7.15 |

8.65 |

6.65 |

3.27 |

5.48 |

2.13 |

6.18 |

1.46 |

Рис. 4. Типичные энергодисперсионные спектры (вверху) и результаты рентгеноспектрального микрозондового анализа растительного вещества в фоссилизированных орешках осоки Carex cf. caespitosa L.

Fig. 4. Typical energy-dispersive spectra (top) and results of X-ray spectral microprobe analysis of plant matter in fossilized nut sediments Carex cf. caespitosa L.

Изотопный состав углерода в исследуемых фос-силиях (масс-спектрометр Delta V Advantage фирмы Termo Fishg Scientific) колеблется в пределах 5 13GPDB = —27.62 ... —26.61 %о, что соответствует параметрам как современных наземных растений, так и ископаемого растительного детрита плиоцен-плей-стоценового возраста. Например, изотопный состав углерода в древесных остатках из лихвинского горизонта среднего плейстоцена составляет в среднем 5 13CPDB = -25.15 ^.

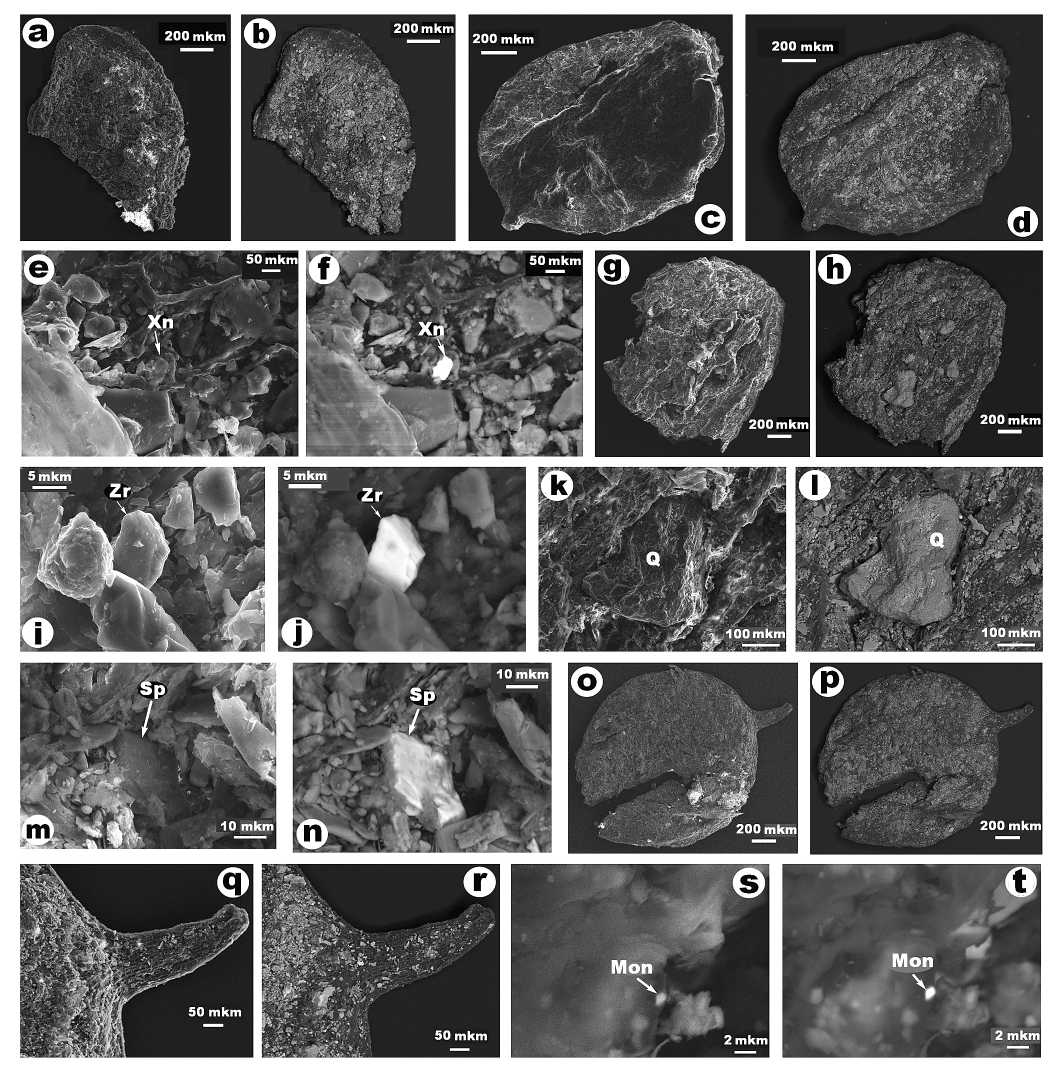

Исследования фоссилизированных орешков осоки методом аналитической сканирующей электронной микроскопии (JSM-6400 Jeol) выявили на их поверхности почти сплошные полиминеральные плен ки (рис. 5, a—d, g, h, o, p, q, r), образовавшиеся, вероятно, на самой ранней стадии аккумуляции плодов в терригенных осадках. В составе этих пленок к настоящему времени установлены до 15 минералов (в скобках встречаемость, %), а именно кварц (6.9), полевые шпаты (10.3), слюды (14.9), хлориты (37.9), титанит (7), циркон (4.5), гранаты (4.6), оксиды Fe-Ti (17.2), фосфаты (10.4), сульфиды (1.2).

Кварц, полевые шпаты и филосиликаты образуют индивиды размером (19 ± 14) х (11 ± 8) мкм, с коэффициентом удлинения в среднем около 1.75 (рис. 5, k, l). Коэффициент корреляции между длиной и шириной достигает 0.75, что обычно свойственно обломочным минералам, претерпевшим механический износ. Коэффициент удлинения составляет в среднем 1.73. Полевые шпаты представлены альбитом, ортоклазом и анортоклазами с K/Na-отношением от 0.25 до 1. Филосиликаты подразделяются на несколько гидратированный мусковит и прохлорит с коэффициентом железистости 0.58 ± 0.12. В единичных случаях встречается тюрингит — хлорит с коэффициентом железистости более 0.71 (табл. 2).

Из силикатов установлены циркон, гранаты и титанит, размер частиц которых в полиминеральных пленках изменяется от 12 х 7 до 15 х 10 мкм, коэффициент удлинения составляет 1.5—1.7 (рис. 5, i, j). Циркон по содержанию Hf может быть определен как относительно высокогафниевый (ZrO2/HfO2 = 28—55), что характерно для магматитов кислого-среднего состава [22]. Гранаты представлены альман-дин-гроссуляром со спорадической примесью шорломита и голдманита (табл. 3). Титанит характеризуется постоянной минальной примесью вюаньяита CaAl[SiO3(OH)] в количестве 6—16 мол. %.

Среди оксидов преобладают шпинелиды , ильменит и рутил . Размеры частиц этих минералов в пленках изменяются от 7 х 3 до 34 х 17 мкм, коэффициент удлинения колеблется в пределах 2—2.3 (рис. 5, m, n). Ильменит содержит минальные примеси (мол. %) гематита (0—27), гейкилита MgTiO 3 (0—15), пирофани- 21

Рис. 5. Полиминеральные пленки на поверхности фоссилизированных орешков осоки Carex cf. caespitosa L. СЭМ-изображения в режиме вторичных (a, c, e, g, i, k, m, o, g, s) и упруго-отраженных (b, d, f, h, j, l, n, p, r, t). Минералы: Q — кварц (k, l), Zr — циркон (i, j), Sp — шпинелиды (m, n), Xn — ксенотим (e, f), Mon — монацит (s, t)

Fig. 5. Polymineral films on the surface of fossilized nut sediments Carex cf. caespitosa L. SEM images in the secondary (a, c, e, g, i, k, m, o, g, s) and elastically reflected (b, d, f, h, j, l, n, p , r, t). Minerals: Q — quartz (k, l), Zr — zircon (i, j), Sp — spinels (m, n), Xn — xenotime (e, f), Mon — monazite (s, t)

та MnTiO3 (0—5), корунда Al2O3 (1—9) и карелианита V2O3 (0—1). Шпинелиды представлены магнетитом с минальными примесями ульвита Fe 2 TiO 4 и герцинита FeAl 2 O 4 , а также ульвита с примесями магнетита, герцинита, галаксита MnAl 2 O 4 и FeV 2 O 4 (табл. 3).

Фосфаты наблюдаются в виде единичных частиц, варьирующихся по размеру в очень широких пределах — от 1.5 х 1 до 60 х 45 мкм. При этом коэффициент удлинения этих частиц очень устойчив и составляет 1.4—1.5 (рис. 5, e, f, s, t). В число фосфатов входят 22

карбонатапатит В-типа, характеризующийся значениями апатитового модуля Ca/Pат = 1.77—1.86; ксенотим и негидратированный серосодержащий монацит (табл. 4).

Спорадически в минеральных пленках встречаются единичные выделения галенита размером до 5 мкм.

Результаты проведенных минералого-геохимических исследований приводят к следующему заключению. Основными проявлениями фоссилизации плио-

Табёица 2. Химический состав полевых шпатов и филосиликатов на поверхности фоссилизированных орешков осоки Carex сГ. cespitosa L., мас. %

Table 2. Chemical composition of feldspars and filo silicates on the surface of fossilized fruits of the, Carex сГ. cespitosa L., %

|

№ п/п |

SiO 2 |

TiO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na2O |

K 2 O |

V 2 O 5 |

SO 3 |

|

1 |

65.97 |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

18.69 |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

3.59 |

11.75 |

Íå îáí. |

Íå îáí. |

|

2 |

64.89 |

« |

« |

« |

18.17 |

« |

« |

« |

« |

Íå îáí. |

16.94 |

« |

« |

|

3 |

64.79 |

« |

« |

« |

18.32 |

« |

« |

« |

« |

« |

16.89 |

« |

« |

|

4 |

65.79 |

« |

« |

« |

19.56 |

« |

« |

« |

0.75 |

5.52 |

8.38 |

« |

« |

|

5 |

68.59 |

« |

« |

« |

19.43 |

« |

« |

« |

« |

11.98 |

Íå îáí. |

« |

« |

|

6 |

46.95 |

« |

« |

« |

40.61 |

« |

« |

« |

« |

Íå îáí. |

12.44 |

« |

« |

|

7 |

49.71 |

4.34 |

« |

« |

38.49 |

« |

« |

« |

« |

7.46 |

« |

« |

|

|

8 |

47.75 |

Íå îáí. |

« |

« |

40.73 |

« |

« |

« |

« |

11.52 |

« |

« |

|

|

9 |

46.16 |

1.09 |

« |

« |

38.55 |

« |

« |

« |

« |

12.86 |

« |

1.34 |

|

|

10 |

48.00 |

0.68 |

« |

« |

40.91 |

« |

« |

« |

« |

10.41 |

« |

Íå îáí. |

|

|

11 |

46.81 |

Íå îáí. |

« |

« |

39.64 |

« |

« |

« |

« |

13.55 |

« |

« |

|

|

12 |

48.53 |

« |

« |

« |

41.48 |

« |

« |

« |

« |

9.99 |

« |

« |

|

|

13 |

47.35 |

« |

« |

« |

40.09 |

« |

« |

« |

« |

12.56 |

« |

« |

|

|

14 |

45.70 |

« |

« |

« |

38.36 |

« |

« |

« |

« |

11.99 |

« |

3.95 |

|

|

15 |

47.58 |

0.60 |

« |

« |

39.51 |

« |

« |

« |

« |

12.31 |

« |

Íå îáí. |

|

|

16 |

47.36 |

Íå îáí. |

« |

« |

40.28 |

« |

« |

« |

« |

12.36 |

« |

« |

|

|

17 |

32.66 |

« |

« |

« |

18.45 |

25.47 |

« |

23.42 |

« |

« |

« |

« |

|

|

18 |

29.51 |

« |

« |

« |

16.72 |

41.97 |

« |

11.80 |

« |

« |

« |

« |

|

|

19 |

29.47 |

3.05 |

« |

« |

16.70 |

36.08 |

« |

14.70 |

« |

« |

« |

« |

|

|

20 |

28.58 |

Íå îáí. |

« |

« |

15.90 |

49.55 |

0.99 |

4.98 |

« |

« |

« |

« |

|

|

21 |

29.68 |

« |

« |

« |

16.81 |

40.53 |

0.61 |

12.37 |

« |

« |

« |

« |

|

|

22 |

31.93 |

« |

« |

« |

18.08 |

28.39 |

0.71 |

20.89 |

« |

« |

« |

« |

|

|

23 |

31.97 |

« |

« |

« |

18.50 |

27.53 |

0.79 |

21.21 |

« |

« |

« |

« |

|

|

24 |

30.33 |

« |

« |

« |

12.88 |

46.62 |

Íå îáí. |

10.17 |

« |

« |

« |

« |

|

|

25 |

30.92 |

« |

« |

« |

17.62 |

34.09 |

0.85 |

16.52 |

« |

« |

« |

« |

|

|

26 |

29.09 |

« |

« |

« |

16.85 |

42.98 |

0.62 |

10.46 |

« |

« |

« |

« |

|

|

27 |

30.57 |

« |

« |

« |

17.63 |

35.30 |

Íå îáí. |

16.50 |

« |

« |

« |

« |

|

|

28 |

29.85 |

« |

« |

« |

17.08 |

40.66 |

0.78 |

11.63 |

« |

« |

« |

« |

|

|

29 |

31.42 |

« |

« |

« |

17.47 |

32.43 |

Íå îáí. |

18.68 |

« |

« |

« |

« |

|

|

30 |

29.78 |

« |

« |

« |

16.70 |

40.05 |

1.68 |

11.79 |

« |

« |

« |

« |

|

|

31 |

30.81 |

« |

« |

« |

17.19 |

34.77 |

0.91 |

16.32 |

« |

« |

« |

« |

|

|

32 |

28.91 |

« |

« |

« |

16.26 |

45.38 |

« |

9.45 |

« |

« |

« |

« |

|

|

33 |

29.75 |

« |

« |

« |

17.11 |

39.43 |

0.69 |

13.02 |

« |

« |

« |

« |

|

|

34 |

30.15 |

« |

« |

« |

17.21 |

37.73 |

0.61 |

14.30 |

« |

« |

« |

« |

Примечание. 1—5 — поёевые шпаты; 6—16 — сёюды; 17—34 — хёориты.

Note. 1 — 5 — feldspars; 6 — 16 — micas; 17—34 — chlorites.

Эмпèрè÷åñêèå фîрмóëы: 1 — (Ê0.68Na0.32)[AlSi3O8]; 2 — Ê[Al0.99Si3O8]; 3 — Ê[AlSi3O8]; 4 — (Na0.48K0.48 Ca0.04) [Al 1.04 Si 2.96 O 8 ]; 5 — Na[AlSi 3 O 8 ]; 6 — K 0.97 Al 1.91 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.7 ; 7 — K 0.57 (Al 1.73 Ti 0.20 ) 1.93 [AlSi 3 O 10 ] (OH) 1.36 ; 8 — K 0.92 Al 2.01 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.95 ; 9 — K 1.05 (Al 1.91 Ti 0.05 ) 2 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.7 (SO 4 ) 0.07 ; 10 — K 0.83 (Al 2 Ti 0.03 ) 2.03 [AlSi 3 O 10 ] (OH) 1.92 ; 11 — K 1.12 Al 1.99 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2.19 ; 12 — K 0.79 Al 1.99 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.76 ; 13 — K 1.02 Al 1.99 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.99 ; 14 — KAl 1.96 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.5 (SO 4 ) 0.19 ; 15 — K 0.99 (Al 1.93 Ti 0.03 ) 1.96 [AlSi 3 O 10 ](OH) 1.87 ; 16 — KAl 2 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2 ; 17 — (Mg 3.23 Fe 1.75 ) 4.98 Al 0.99 [AlSi 3 O 10 ](OH) 7.93 ; 18 — (Fe 3.2 Mg 1.8 ) 5 Al [AlSi 3 O 10 ](OH) 8 ; 19 — (Fe 2.75 Mg 2.25 ) 5 (Al 0.77 Ti 0.23 ) [AlSi 3 O 10 ](OH) 8 ; 20 — (Fe 3.97 Mg 0.94 Mn 0.09 ) 5 Al[AlSi 3 O 10 ](OH) 8 ; 21 — (Fe 3.07 Mg 1.87 Mn 0.06 ) 5 Al[AlSi 3 O 10 ](OH) 7.98 ; 22 — (Mg 2.94 Fe 2 Mn 0.06 ) 5 Al[AlSi 3 O 10 ] (OH) 8 ; 23 — (Mg 2.98 Fe 1.94 Mn 0.06 ) 4.98 Al 1.04 [AlSi 3 O 10 ](OH) 8.08 ; 24 — (Fe 3.46 Mg 1.51 ) 4.97 Al 0.95 [AlSi3O10](OH)7.79; 25 — (Fe2.48Mg2.40Mn0.07)4.95Al1.01 [AlSi3O10](OH)7.93; 26 — (Fe3.32Mg1.62Mn0.03)4.97Al[AlSi3O10](OH)8.06; 27 — (Mg2.43Fe2.60)5.03Al [AlSi3O10](OH)8.15; 28 — (Mg1.75Fe3.07Mn0.07)4.89Al1.02[AlSi3O10](OH)7.84; 29 — (Mg2.68Fe2.32Mn0.03)5 Al[AlSi3O10](OH)7.58; 30 — (Mg1.78Fe3.03Mn0.14)4.95Al0.98[AlSi3O10](OH)7.84; 31 — (Mg2.38Fe2.54Mn0.07)4.99 Al0.97[AlSi3O10] (OH) 7.89 ; 32 — (Mg 1.47 Fe 3.53 ) 5 Al 0.98 [AlSi 3 O 10 ](OH) 7.94 ; 33 — (Mg 1.97 Fe 2.98 Mn 0.02 ) 4.97 Al 1.03 [AlSi 3 O 10 ](OH) 8.03 ; 34 — (Mg 2.13 Fe 2.82 Mn 0.05 ) 5 Al 1.01 [AlSi 3 O 10 ](OH) 8.03

Таблица 3. Химический состав силикатов и оксидов на поверхности фоссилизированных орешков осоки Carex сГ. cespitosa L., мас. %

Table 3. Chemical composition of silicates and oxides on the surface of fossilized fruits of the Carex сГ. cespitosa L, %

|

№ п/п |

SiO 2 |

TiO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

V 2 O 5 |

|

1 |

33.88 |

Не обн. |

64.17 |

1.95 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

|

2 |

32.62 |

« |

66.14 |

1.24 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

|

3 |

32.40 |

« |

65.35 |

2.25 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

|

4 |

32.46 |

« |

65.54 |

2.0 |

« |

« |

« |

« |

« |

« |

|

5 |

38.55 |

« |

Не обн. |

Не обн. |

21.45 |

13.04 |

« |

« |

26.96 |

« |

|

6 |

39.78 |

1.06 |

« |

« |

21.71 |

0.02 |

« |

« |

37.43 |

« |

|

7 |

38.20 |

Не обн. |

« |

« |

21.63 |

14.87 |

« |

« |

25.30 |

« |

|

8 |

38.20 |

« |

« |

« |

21.14 |

14.26 |

« |

« |

26.40 |

« |

|

9 |

31.17 |

37.23 |

« |

« |

2.64 |

Не обн. |

« |

« |

28.96 |

« |

|

10 |

31.09 |

37.94 |

« |

« |

2.19 |

« |

« |

« |

28.78 |

« |

|

11 |

30.82 |

38.73 |

« |

« |

1.59 |

« |

« |

« |

28.86 |

« |

|

12 |

31.53 |

34.82 |

« |

« |

4.42 |

« |

« |

« |

29.23 |

« |

|

13 |

30.86 |

38.30 |

« |

« |

1.92 |

« |

« |

« |

28.92 |

« |

|

14 |

Не обн. |

45.68 |

« |

« |

5.64 |

45.94 |

2.74 |

« |

Не обн. |

« |

|

15 |

« |

49.93 |

« |

« |

1.29 |

48.03 |

Не обн. |

« |

« |

0.75 |

|

16 |

« |

36.32 |

« |

« |

2.59 |

56.48 |

0.55 |

4.06 |

« |

Не обн. |

|

17 |

« |

48.19 |

« |

« |

2.36 |

47.49 |

1.96 |

Не обн. |

« |

« |

|

18 |

« |

39.49 |

« |

« |

1.65 |

56.63 |

Не обн. |

1.09. |

« |

1.14 |

|

19 |

« |

28.74 |

« |

« |

4.10 |

64.83 |

1.36 |

Не обн. |

« |

0.97 |

|

20 |

« |

3.80 |

« |

« |

1.94 |

94.26 |

Не обн. |

« |

« |

Не обн. |

Примечание. 1 —4 — циркон; 5—8 — гранаты; 9—13 — титанит; 14—18 — ильменит; 19, 20 — шпинелиды.

Note. 1—4 — zircon, 5—8 — garnets; 9—13 — titanite; 14—18 — ilmenite; 19, 20 — spinelides.

Эмпиричекие формулы и минальный состав: 1 — (Zr097Hf002)099[SiO4]; 2 — (Zr099Hf001)[SiO4]; 3 — (Zr098Hf002) [SiO 4 ]; 4 — (Zr 0. 97Hf 0.02 )[SiO 4 ]; 5 — (Ca 2.25 pe 0.76 ) 3.01 Al 1.9 6[Si 3 O 12 ] (гроссуляр 0.75; альмандин 0.25); 6 — Ca 3.0 1(Al1 . 9 4 Ti 0.06 ) |Si3O |2 l (гроссуляр 0.97; шорломит 0.03); 7 — (Ca 2.13 Fe 0.92 ) 3.05 Al 2 [Si 3 O 12 ] (гроссуляр 0.7; альмандин 0.3); 8 — (Ca222Fe0 84)3 06(Al 1 95V0 04)[Si3O12] (гроссуляр0.71; альмандин0.27; голдманит0.04); 9 — Ca0 99(Ti y 9 Al0 1)[SiO4]O0 9(OH)0 1 (вюаньяит 0.1); 10 — Ca 0.99 (Ti 0.92 Al 0.08 )[SiO 4 ]O 0.92 (OH) 0.08 (вюаньяит 0.08); 11 — Ca(Ti 0.94 Al 0.06 )[SiO 4 ]O 0.94 (OH) 0.06 (вюаньяит 0.06); 12 — Ca0 . 99(Ti0 . 83Al0 . 17)[SiO4]O0 . 83(OH)0 . 17 (вюаньяит 0.16); 13 — Ca(Ti y. 93Al0 . 07)[SiO4]O0 . 93(OH)0 . 07 (вюаньяит 0.07); 14 — (Fe 0.89 Mn 0.06 ) 0.95 (Ti 0.88 Al 0.1? ) 1.05 O 3 (ильменит 0.82; пирофанит 0.05; гематит 0.04; корунд 0.09); 15 — Fe0.96(Ti0.99Al0.04V0.01)1.04O3 (МьмЖИГ 0.97; ко рунд 0.02; ка р е Л иа ННГ 0.01); 16 — (Fe0.84M g 0.15Mn0.01)0.95(Ti0.69Fe0.23Al0.08) 1.05 O 3 (ильменит 0.52; пирофанит 0.01; гейкилит 0.15; гематит 0.27; корунд 0.04); 17 — (Fe 0. 9 4 Mn 0.04 ) 0.98 (Ti 0.95 Al 0.0? ) 1.05 O 3 (ильменит 0.91; пирофанит 0.04; гематит 0.01; корунд 0.04); 18 — (Fe 0 96 Mg 0 04 )(Ti 0 83 Fe 015 V 02^3 (ильменит 0.74; гейкилит 0.04; гематит 0.19; корунд 0.02; карелианит 0.01); 19 — (Fe 0.96 Mn 0.04 )(Fe 0.94 Ti 0.84 Al 0.19 V 0.03 ) 2 O 4 (ульвит 0.84; магнетит 0.05; герцинит 0.05; галаксит 0.04; кулсонит 0.02); 20 — Fe(Fe 1 79Ti 0 цЛ^ 3 0^ O 4 (магнетит 0.84; ульвит 0.11; герцинит 0.05)

Таблица 4. Химический состав фосфатов на поверхности фоссилизированных плодов плиоценовой осоки, мас. %

Table 4. Chemical composition of phosphates on the surface of fossilized fetuses of the Pliocene sedge, %

Незначительный размер минеральных индивидов в пленках и резкое преобладание в них филоси-ликатов дает основание предполагать, что образование их на поверхности плодов происходило в условиях бассейна окончательного стока — заболоченной речной дельты или эстуария. Присутствие в составе минеральных пленок анортоклазов, Mg-Fe-хлоритов, циркона, титанита, магнезиального ильменита, титанистого магнетита, ульвошпинели свидетельствует о магматических источниках обломочного материала [21] и о преобладании в плиоцене уральского вектора его привноса на территорию современного бассейна средней Печоры.

Заключение

Проведены геолого-палеоботанические исследования рельефообразующих плиоцен-плейстоце-новых терригенных отложений, подразделяющихся в направлении снизу вверх на толщи: 1) подморенных гравийно-галечных песков, песков и суглинков позднеплиоценового возраста мощностью около 10 м; 2) мореноподобных песчаных суглинков с гравием и галькой эоплейстоцен-ранненеоплейстоцено-вого возраста, мощностью 21—22 м; 3) надморенных песчанистых ленточно-слоистых алевритов и песков среднепоздненеоплейстоценового возраста, мощностью около 9 м. В изученных породах выявлены и диагностированы многочисленные растительные остатки, по которым осуществлялись геологическое датирование и ландшафтно-климатические реконструкции. Так, в подморенных отложениях обнаружены остатки растительности, отвечающие березово-хвойным умеренно теплолюбивым лесам и заросшим осокой болотам. В мореноподобных суглинках установлены остатки древесно-кустарниковой лесотундровой растительности, а в надморенных алевритах и песках зарегистрирован тундровый растительный детрит.

Впервые проведенные детальные оптико- и электронно-микроскопические исследования показали, что фоссилизация плиоценовых плодов вида Carex сf. caespitosa L. привела к порфиринизации первичного растительного вещества, сопровождающейся карбонизацией исходного растительного вещества и скачкообразным возрастанием в нем содержания серы; загрязнению фоссилий тонкодисперсным веществом вмещающих терригенных пород (иллювиированию); образованию на поверхности орешков полиминеральных пленок. В составе последних установлены и проанализированы до 15 минералов: кварц, полевые шпаты, филосиликаты, Fe-Ti-оксиды, шпинелиды, фосфаты, сульфиды. Незначительный размер минеральных индивидов в пленках и резкое преобладание в них филосиликатов дает основание предполагать, что об разование минеральных пленок на поверхности плодов происходило в условиях бассейна окончательного стока — заболоченной речной дельты или эстуария. Присутствие в составе минеральных пленок анортоклазов, магнезиально-железистых хлоритов, циркона, титанита, магнезиального ильменита, титанистого магнетита, ульвошпинели свидетельствует о магматических источниках обломочного материала и о преобладании в плиоцене уральского вектора его привноса на территорию современного бассейна средней Печоры.

Авторы благодарят за поддержку и ценные советы геохимика д. г.-м. н. М. П. Отрошко и палинолога к. г.-м. н. Т. И. Марченко-Вагапову.

Список литературы Рельефообразующие терригенные отложения с фоссилизированными растительными остатками (бассейн Средней Печоры)

- Астахов В. И., Назаров Д. В., Семёнова Л. Р., Спиридонов М. А., Шкатова В. К. К проблеме картографирования северного плейстоцена // Региональная геология и металлогения. 2015. № 62. С. 20-33.

- Афанасьев Б. Л., Белкин В. И. Проблемы геологии кайнозоя Большеземельской тундры // Кайнозойский покров Большеземельской тундры. М.: МГУ, 1963. С. 4-9.

- Белкин В. И. О неогеновых отложениях Большеземельской тундры // ДАН СССР. 1963. Т. 149. № 3. С. 660-662.

- Белкин В. И., Зархидзе В. С., Семенов И. Н. Стратотипический разрез Колвинской свиты // Вопросы стратиграфии и корреляции плиоценовых и плейстоценовых отложений северной и южной частей Предуралья. Выпуск 1. Уфа, 1972. С. 5-8.

- Войткевич Г. В., Кокин А. В., Мирошников А. Е., Прохоров В. Г. Справочник по геохимии. М.: Недра, 1990. 480 с.