Религиозность как протективный фактор в системе управления риском общественно опасного поведения лиц с психическими расстройствами

Автор: Панченко Евгения Анатольевна, Макушкина Оксана Анатольевна, Левин Леонид Маркович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Пенитенциарная психиатрия

Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты исследования религиозности у лиц с психическими расстройствами с противоправным поведением (n=40). Определено, что пациенты, совершившие общественно опасные действия, проявляли высокий интерес к темам религиозного характера. Подавляющее большинство (80,0%) признавали себя верующими людьми. Соблюдали религиозные обычаи и ритуалы только 20,0% больных. Менее половины (45,0%) сообщали, что «веруют в душе». Обращались к религии лишь в критических ситуациях четверть обследованных (25,0%). У большей части определена внешняя религиозность по G. Allport - склонность использовать религиозную концепцию для самооправдания и утешения. Установлены статистически значимые связи между различными характеристиками религиозной ориентации, структуры индивидуальной религиозности и уровня субъективного контроля. На основе полученных данных говорится о религиозности как о ресурсе, сдерживающем проявления общественной опасности, обсуждаются перспективы развития данного протективного фактора в системе управления риском.

Противоправное поведение, общественно опасные действия, лица с психическими расстройствами, профилактика, протективные факторы, управление риском, религиозность, религиозная ориентация, уровень субъективного контроля

Короткий адрес: https://sciup.org/142222087

IDR: 142222087 | УДК: 340.63-056.34:2-184.2:2-472 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-40-48

Текст научной статьи Религиозность как протективный фактор в системе управления риском общественно опасного поведения лиц с психическими расстройствами

Поиск ресурсов, сдерживающих лиц с психическими расстройствами от совершения общественно опасных действий (ООД), является одной из приоритетных задач специалистов психиатрической службы. Изучение параметров, оказывающих влияние на потенциальную опасность больного, является достаточно популярной областью исследований отечественных и зарубежных авторов [8, 6, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23]. При этом подчеркивается, что такой подход обладает хорошим потенциалом для выработки стратегии лечения и управления риском противоправного поведения в отношении конкретного пациента, ориентируя превентивные мероприятия не только на снижение факторов риска, но и на укрепление протектив-ных параметров [7, 15].

Одним из защитных ресурсов адаптации к условиям изоляции может быть религиозность. Религиозность как социальный феномен и религиозность личности являются предметом изучения различных наук ‒ философии, теологии, психологии и других дисциплин.

В современном мире религиозность, несмотря на частое использование термина, до сих пор остается одной из наиболее не разработанных проблем. В настоящее время проводится большое число эмпирических исследований религиозности, результаты которых зачастую существенно отличаются друг от друга.

Актуальными представляются исследования религиозности лиц с психической патологией. Так, еще В. Франкл утверждал, что религиозная вера может привести к действенным психогигиеническим и психотерапевтическим результатам, так как дает человеку убежище и опору, которые он не нашел бы больше нигде [11]. Религиозность рассматривается как значимый терапевтический потенциал, а религиозная стратегия совладания получает эффект духовно-психологической защиты. В целом, обобщая работы исследователей [1, 3, 9, 12, 13, 17, 19], можно высказать предположение о том, что истинная религиозность, религиозные убеждения и практики оказывают благотворное влияние на течение и прогноз психических расстройств, а в ряде случаев способствуют более быстрому наступлению ремиссии заболевания. В частности показано, что у ряда процессуальных больных под влиянием религиозных верований, при условии, что обращение к религии произошло ещё до болезни или в период ремиссии, формировалось комплаентное отношения к лечению.

Религиозность личности - это сложное явление, включающее религиозный опыт, религиозные знания, моральные принципы, определенные, заданные конфессионально формы поведения. Она возникает как результат интерио-ризации постулатов религии в процессе социализации. Таким образом, религиозность включается в сложную систему социальнопсихологических характеристик личности и ее адаптации. В психотерапии проблематика религиозности индивида рассматривается в контексте духовности. Это обусловлено тем, что именно психотерапия способна не только к словесному, но и нравственно-духовному воздействию на человека . Так, духовная составляющая, как высший уровень развития и саморегуляции личности, имеет способность к осмыслению и развитию, что в свою очередь является целью психотерапевтического процесса. Психотерапевтическое воздействие имеет определенную последовательность: от начального этапа (успокоить, вселить надежду) до более глубинных целей (внутренний рост и развитие, формирование высших ценностей). Именно это роднит психотерапевтическую (медицинскую) и душепопечительскую (конфессиональную) деятельность. В то же время в религии есть то, что в психотерапии называют смыслообразующим ядром, т.е. религия способна определять ориентировочную и направляющую функцию личности.

Однако работая с пациентами с психическими расстройствами (особенно в тяжелой форме), к теме религиозного развития личности следует относиться с определенной осторожностью. В ряде случаев работа в этом направлении может спровоцировать или значительно ухудшить психическое состояние больных, в частности выявляющих бредовые переживания. Взаимовлияние религиозности и психопатологии рассматривалось в работах ряда исследователей [4, 5, 10]. К примеру, Ф.В. Кондратьев со ссылкой на работы И.М. Сеченова представил религиозность через звенья восприятия, интрапсихической переработки и эффекторно-сти, каждое из которых может быть повреждено; сделав вывод о том, что психопатология может извратить, погасить и имитировать проявления естественной духовности, истинной религиозности [4]. Подчеркивая влияние религиозной духовности на поведение лиц с психическим расстройством, автор указал, что «больные шизофренией при одном и том же синдроме с одной и той же фабулой, но с принципиально различной религиозной духовностью обнаруживают и принципиально различное поведение - одни молитвенно просят Бога урезонить «преследователей», а другие убивают своих мнимых врагов» [5].

Основываясь на работах отечественных и зарубежных авторов, изучающих различные аспекты факторов, способствующих и препятствующих противоправному поведению, в том числе религиозность как потенциальный защитный ресурс, нами проведен его анализ у больных, в отношении которых исполняются принудительные меры медицинского характера.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление особенностей религиозности (религиозной ориентации, структуры индивидуальной религиозности), а также уровня субъективного контроля у лиц с психическими расстройствами с противоправным поведением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, а также ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко». В исследовательскую выборку было включено 40 человек (20 женщин и 20 мужчин), совершивших ООД и находившихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Возраст респондентов варьировал в диапазоне от 19 до 63 лет (средний возраст составил 37,7 года). В нозологической структуре выявленных психических расстройств среди обследованных преобладали параноидная шизофрения (63,0%) и органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями (25,0%). В незначительном числе случаев (8,0%) диагностированы расстройства личности, в 2,0% - легкая умственная отсталость с нарушением поведения, еще в 2,0% - депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов. У значительной части обследованных (45,0%) обнаружена коморбидная основному заболеванию зависимость от алкоголя или других психоактивных веществ.

Большинство пациентов (65,0%) получили среднее и среднее специальное образование, высшее образование было только у 10,0% респондентов. В браке состояли 20,0% обследованных женщин и 5,0% мужчин. Больше половины женщин (55,0%) характеризовали взаимоотношения с близкими людьми как доброжелательные. Среди мужчин этот показатель составил лишь 10,0%. Формальным семейный микроклимат признали 5,0% обследованных, перманентные конфликты с членами семьи отмечались у 20,0%. Остальные респонденты предпочли не распространяться об отношениях в семье, затруднялись с их характеристикой. Только 45,0% женщин имели детей, среди мужчин бездетными оказались 75,0%.

Около половины респондентов (47,0%) совершили тяжкое правонарушение (убийство). У большинства (60,0%) имел место продуктивно-психотический психопатологический механизм совершения ООД с патологической мотивацией противоправного поведения.

При обследовании использованы следующие методики. Тест для определения структуры индивидуальной религиозности (Ю.В. Щербатых) . Стимульный материал теста состоит из 40 утверждений и делится на 8 шкал: шкала склонности к идеалистической философии; шкала отношения испытуемого к магии; шкала тенденции личности искать в религии поддержку и утешение; шкала внешних признаков религиозности; шкала интереса к загадочным и таинственным явлениям, в восприятии которых вера играет значительно большую роль, чем знание; шкала веры в Творца и признание существования высшей силы, создавшей мир; шкала наличия религиозного самосознания; шкала отношения испытуемого к религии как образцу моральных норм поведения [9].

Шкала религиозной ориентации ( G. Allport ), направленная на определение внешней и внутренней религиозности [12].

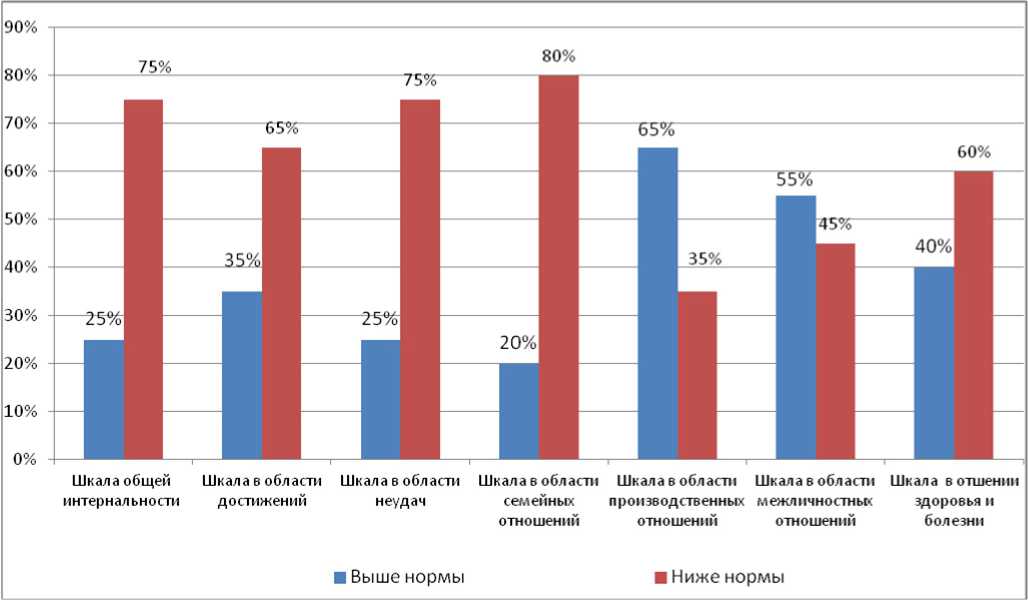

Опросник исследования уровня субъективного контроля , разработанный на основе шкалы Дж. Роттера в НИИ имени В.М. Бехтерева и опубликованный Е.Ф. Бажиным с соавторами в 1984 г. Тест включает 44 вопроса и состоит из шкал: общей интернальности; интернальности в области достижений; интернальности в области неудач; интернальности в семейных отношениях; интернальности в области производственных отношений; интернальности в области межличностных отношений; интернально-сти в отношении здоровья и болезни [2].

Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программного пакета SPSS Statistics 20.0 и включала описательную статистику, корреляционный анализ, статистически значимые различия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлены особенности религиозной ориентации, структуры индивидуальной религиозности, уровня субъективного контроля у лиц с психическими расстройствами с противоправным поведением.

Приступая к более детальному анализу специфики религиозных переживаний пациентов и обсуждению возможных психотерапевтических воздействий в этом направлении, следует остановиться на вопросе показаний и противопоказаний для участия в такой работе. Так, еще Э. Крепелин отмечал, что «у больных при религиозном направлении мыслей под влиянием откровений во сне дело может дойти до бреда пророчества, до представления, что они избранники Божии и мессии, причем обнаруживается стремление совершать публичные богослужения, приобретать сторонников».

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у лиц с психическими расстройствами имеет место двоякий характер религиозных переживаний. В части случаев они манифестировали и развивались на бредовой основе. В частности среди обследованных пациенток двое, страдающие параноидной шизофренией, высказывали бредовые идеи религиозного содержания, которые служили причиной совершения ими противоправных действий. Разумеется, в подобных случаях, с учетом актуальности болезненных переживаний, нарушения критических способностей, раскрытие и проработка религиозной тематики с больными представляется нецелесообразной. Таким образом, необходимо строго очертить круг показаний и противопоказаний для проведения психотерапии, базирующейся на практике христианской традиции.

В обследуемой группе подавляющее большинство (80,0%) признавали себя верующими людьми, все они исповедовали православное христианство. Соблюдали религиозные обычаи и ритуалы только 20,0% больных. Менее половины (45,0%) сообщали, что «веруют в душе». Обращались к религии лишь в критических ситуациях четверть обследованных (25,0%). О значении религии как факторе самоконтроля заявили большинство пациентов (65,0%).

Для понимания специфики религиозности G. Allport предложен континуум, на одном полюсе которого - внешняя религиозность, представляющая только инструментальную или внешнюю значимость, а на другом - внутренняя, т.е. чувство, само по себе являющееся базовым мотивом, первичным и не подчиненным другому мотиву и имеющее внутреннюю ценность. Люди, выявляющие внешнюю религиозность, склонны использовать религию в своих целях. Для них это ценность, играющая второстепенную роль и служащая достижению других, более значимых целей. Религия рассматривается ими как «полезная» ‒ обеспечивающая утешение, прощение, самооправдание. С точки зрения развития личности, это инфантильное образование, не способное реально формировать стабильные морально-нравственные ценности. Являясь внешней по отношению к личностному ядру, такая форма религиозности подвержена риску разрушения, если давление жизненных обстоятельств чрезмерно.

Для людей с внутренней религиозностью религиозное чувство является доминирующим над другими высшими потребностями (такими как этическая, нравственная, познавательная, творческая). Человек с подобной системой ценностей полностью усваивает религиозность и старается всецело реализовывать ее в своей жизни. Религия является самостоятельной ценностью, мотивирующей его поведение. Это определяет такие характеристики личности, как эмпатия, уважение и принятие ценностей другого человека. Такого рода религиозность, как правило, демонстрирует высокую устойчивость к внешним стрессовым воздействиям.

Согласно полученным данным, 62,0% респондентов продемонстрировали высокий уровень внешней религиозности. У них определен низкий уровень принятия конфессиональных ценностей и верований, низкий уровень стремления искать в религии некую магическую силу и поддержку, крайне низкий уровень религиозного самосознания, низкий уровень принятия религиозных моральных норм, высокий уровень принятия и оправдания агрессии. Примечательно, что среди мужчин уровень внутренней религиозности был на 9,0% выше, что проявлялось большей потребностью осмысления и понимания церковных догматов, особенностей совершения Таинств Церкви и пр. Женщины же чаще были фиксированы на практической стороне церковного служения и эмоциональной составляющей церковной жизни.

При оценке специфики религиозности у обследованных больных установлены высокие показатели по шкалам 3, 4 и 6 Теста для определения структуры индивидуальной религиозности . Такой профиль определяет веру в Творца и признание высшей силы, тенденцию искать в религии поддержку, попытку демонстрировать внешние атрибуты религиозности. При этом отмечался низкий интерес к философской религиозной догматике, к моральным религиозным нормам и формированию религиозного самосознания в целом. Большинство респондентов были склонны использовать религиозную концепцию в целях самооправдания и утешения и в меньшей степени рассматривали религиозные ценности как возможность улучшения качества межличностного и социального взаимодействия.

Однако подобное понимание не отменяет наличие и достоверность непосредственного религиозного опыта у части пациентов, что установлено в исследовании. Именно наличие подлинного интереса к религиозной тематике, размышлений о высшей силе, о надличностных смыслах, специфических эмоциональных переживаний при соприкосновении с религиозной атрибутикой и пр. является важным личностным ресурсом. Как любое другое, религиозное чувство способно к развитию и переносу бессознательных эмоционально насыщенных содержаний на уровень сознания. А это в свою очередь приведет к изменению поведенческих реакций индивида и будет способствовать предупреждению общественной опасности.

Важной частью работы являлась оценка уровня субъективного контроля пациентов. Использованная для этой цели экспериментальнопсихологическая методика позволяет оценить сформированный у индивида уровень субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями. Предпосылкой ее применения в исследовании являлся базовый постулат о том, что люди различаются между собой по характеристикам контроля над значительными для себя событиями. Возможны два полярных типа: экстернальный и интернальный. В первом случае человек полагает, что происходящие с ним события являются результатом внешних сил (случая, внешних обстоятельств и пр.). Во втором ‒ человек склонен считать события результатом собственных действий. Так, интер-налы более склонны брать ответственность на себя, а значит, и уровень контроля собственного поведения у них значительно выше.

Существует связь высокой интернальности с положительной самооценкой, с большей согласованностью реального и идеального «Я». Экстернальность же коррелирует с тревожностью и депрессией. Экстерналы склонны рассматривать себя в качестве пассивного объекта в «руках» внешних сил. Зачастую они эмоцио нально неустойчивы, склонны к отклоняющемуся поведению, низкому самоконтролю и высокой напряженности. На рисунке 1 представлены результаты применения методики «Опросник исследования уровня субъективного контроля». Высокая степень экстернальности установлена у 75,0% респондентов.

Рисунок 1. Результаты исследования уровня субъективного контроля

Подавляющее большинство обследованных (75,0%) по шкале интернальности в области неудач показали результаты ниже нормативных значений, данный факт может свидетельствовать о склонности перекладывать ответственность за отрицательные события на других людей или считать их результатом невезения. Считали себя способными контролировать формальные и неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию 55,0% пациентов, что нашло отражение в оценке по шкале интернальности в области межличностных отношений. Анализ по шкале интернальности в области семейных отношений выявил 80,0% респондентов, которым свойственно приписывать своим партнерам «вину» за возникающие в его семье ситуации.

Установлено, что интернальность была выше у пациентов, демонстрирующих религиозное чувство, чем у атеистов. Больные, не исповедующие никакой религии и не допускающие наличия высшей силы, способной влиять на жизнь человека, были в большей степени склонны обвинять в своих проблемах обстоятельства и окружающих людей. Уровень критической и объективной оценки собственной ответственности был минимальным у большей части больных, и это не имело связи с религиозностью.

Проведенный анализ показал, что преимущественное большинство обследованных были склонны перекладывать ответственность за свою жизнь и свое поведение на других, что накладывало отпечаток и на специфику формирования их религиозного чувства. Так, согласно корреляционному анализу, шкала интернально-сти в области семейных отношений имела значимые корреляционные связи со шкалой общей интернальности (r=-0,155, p=0,001) и шкалой веры в Творца и признания существования высшей силы, создавшей мир (r=-0,503, p=0,005).

Шкала интернальности в области неудач обнаружила обратную корреляцию со шкалой религиозного самосознания (r=-0,506, p=0,005). Шкала отношения к религии как к философской концепции имела значимую связь со шкалой веры в Творца и признания существования высшей силы, создавшей мир (r=0,619, p=0,005). Шкала интернальности в области здоровья имела значимые связи со шкалой отношения испытуемого к религии как образцу моральных норм поведения (r=0,321, p=0,005) и шкалой интернальности в области производственных отношений (r=-0,206, p=0,005). Шкала интернальности в области неудач и шкала интернальности в области производственных отношений имели значимые корреляционные связи (r=0,471, p=0,005).

Интерпретируя полученные данные, можно предположить, что базовые концепции религиозной парадигмы расцениваются большинством пациентов с противоправным поведением как возможность снять с себя ответственность за происходящее в жизни. Бог воспринимается как сила, способная «простить грехи» и могущая и должная привлечь необходимые блага. Представления о своей активности в этом процессе сведены к минимуму: формальное выполнение установленных обрядов, без какой-либо глубинной проработки базовых религиозных догматов. Подобное отношение делает религиозный поиск ограниченным и не приводящим в результате к значительным личностным изменениям, что не способствует положительной динамике в поведенческих стереотипах. Вероятно, подобная ситуация отчасти обусловлена выраженным нарушением психических функций и низким уровнем рефлексии большинства пациентов. Многие морально-нравственные ценности, обусловленные развитым религиозным сознанием, остаются им недоступными. Это может быть точкой приложения психотерапевтических действий. Представляется целесообразным осуществление в рамках психообразовательных мероприятий элементарной катехизации. Необходимо разъяснение на доступном для пациентов уровне основных религиозных понятий, их смысла и ценности для практической жизни конкретного человека. Подобный подход ставит и определенный образовательный вызов. Возникает потребность в специальной подготовке психологов и психотерапевтов, что в свою очередь делает необходимым более тесное взаимодей- ствие официальной медицины и института Церкви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование религиозности у лиц с психическими расстройствами, совершившими ООД и находящимися на принудительном лечении в психиатрическом стационаре. По результатам обработки полученных дан -ных установлены статистически значимые связи между различными характеристиками религиозной ориентации, структуры индивидуальной религиозности, уровня субъективного контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пациенты с противоправным поведением проявляли высокий интерес к темам религиозного характера. При этом для большинства характерно перекладывание ответственности за свою жизнь и поступки на других. У них чаще выявлялась внешняя религиозность, что определяло соответствующие поведенческие паттерны. При выполнении религиозных ритуалов их смысл оставался мало понятым для большей части обследованных, а потребность в повторении - слабо выраженной. Принятие религиозных норм носило релятивистский характер. Допускалось проявление агрессивных способов поведения при взаимодействии с другими людьми.

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что религиозность может являться ресурсом, сдерживающим противоправное поведение лиц с психическими расстройствами. Развитие данного протективного фактора возможно в рамках осуществления психотерапевтических мероприятий. Для этого необходимо создание психообразовательных модулей, направленных на повышение уровня понимания морально-нравственных религиозных ценностей и их практической значимости в жизни пациента.

Список литературы Религиозность как протективный фактор в системе управления риском общественно опасного поведения лиц с психическими расстройствами

- Баскакова С.А. Современные представления о способах совладания с психическими расстройствами. Социальная и клиническая психиатрия. 2010; 20(2): 88-96

- Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов. Минск: Современная школа, 2007: 496.

- Груздев Н.В., Спивак Д.Л. Религиознопсихологические ориентации современных россиян и американцев: новые данные. Точки/Pwicta. 2004; 4(3-4): 274-284. URL: http://sites.google.com/site/issspivak/Home/materials/ gruzdev-2004-religion

- Кондратьев Ф.В. Религиозность и психопатология. Аспекты взаимовлияния. Российский психиатрический журнал. 2012; 5: 5-13.

- Кондратьев Ф.В. Религиозная духовность в понимании психиатра. Российский психиатрический журнал. 2018; 1: 52-60.

- Макушкина О.А., Котов В.П., Мальцева М.М., Яхимович Л.А., Полубинская С.В. Профилактика опасных действий психически больных в амбулаторных условиях. М., 2016: 279.

- Макушкина О.А., Полубинская С.В. Оценка риска общественной опасности в судебнопсихиатрической практике с использованием протективных факторов. Социальная и клиническая психиатрия. 2018; 28(2): 101-108.

- Мальцева М.М., Котов В.П. Типология психически больных в аспекте осуществления дифференцированного принудительного лечения. Российский психиатрический журнал. 1999; 4: 50-53.

- Мягков И.Ф., Щербатых Ю.В., Кравцова М.С. Психологический анализ уровня индивидуальной религиозности. Психологический журнал. 1996; 17(6): 120-122.

- Полищук Ю.И., Летникова З.В. Религиозная стратегия совладания с патологическими реакциями горя в позднем возрасте. Религиозность и клиническая психиатрия: Материалы Первой Московской Международной конференции: Сборник научных трудов. М.: "Сам Полиграфист", 2017: 231-235.

- Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990: 368.

- Allport G.W. The individual and his religion. N. Y., 1971.

- Bosworth H.B., Park K.S., McQuoid D.R., Hays J.C., Steffens D.C. The impact of religious practice and religious coping on geriatric depression. Int. J. Geriatric Psychiatry. 2003 Oct; 18(10): 905-14.

- DOI: 10.1002/gps.945

- de Ruiter C., Nickolls T.L. Protective Factors in Forensic Mental Health: A New Frontier. International J. Forensic Mental Health. 2011; 10(3): 160-170.

- DOI: 10.1080/14999013.2011.600602

- de Vries Robbe M., de Vogel V., Stam J. Protective Factors for Violence Risk: The Value of Clinical Practice. Psychology. 2012; 03(12): 1259-1263.

- DOI: 10.4236/psych.2012.312A187

- de Vries Robbe M., de Vogel V., Douglas K.S. Risk Factors and Protective Factors: A Twosided Dynamic Approach to Violence Risk Assessment. International Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. 2013; 24: 440-457.

- DOI: 10.1080/14789949.2013.818162

- Koenig H.G., Cohen H.J., Blazer D.G., Pieper C., Meador K.G., Shelp F., Goli V., DiPasquale B. Religious coping and depression among elderly, hospitalized medically ill men. Am. J. Psychiatry. 1992 Dec; 149(12): 1693-700.

- DOI: 10.1176/ajp.149.12.1693

- Monahan J. A Jurisprudence of Risk Assessment: Forecasting Harm among Prisoners, Predators, and Patients. Virginia Law Review. 2006 May; 92(3): 391-435.

- Payman V., Kuruvilla G., Regan B. Religiosity of depressed elderly inpatients. Int. J. Geriatric Psychiatry. 2008; 23 (1): 16-21.

- DOI: 10.1002/gps.1827

- Snowden R.J., Gray N.S., Taylor J., MacCulloch M.J. Actuarial Prediction of Violent Recidivism in Mentally Disordered Offenders. Psychol. Med. 2007; 37 (11): 1539-1549.

- DOI: 10.1017/S0033291707000876

- Teplin L.A., McClelland G.M., Abram K.M., Weiner D.A. Crime victimization in adults with severe mental illness. Arch. Gen. Psychiatry. 2005; 62(8): 911-921.

- DOI: 10.1001/archpsyc.62.8.911

- Troquete N., van der Brink R.H.S., Beitema Н., Mulder T. Risk assessment and shared care planning in outpatient forensic psychiatry: cluster randomised controlled trial. Br. J. Psychiatry. 2013; 202(5): 365-371. 10.1192/bjp.bp. 112.113043

- DOI: 10.1192/bjp.bp.112.113043

- Ward T., Mesler J., Yates Р. Reconstructing the Risk-Need-Responsivity model: A theoretical elaboration and evaluation. Aggression and Violent Behavior. 2007; 12(2): 208-228.

- DOI: 10.1016/j.avb.2006.07.001