Рентгеноденситометрические особенности формирования регенерата в костном дефекте, изолированном от мягких тканей резорбируемым материалом (экспериментальное исследование)

Автор: Ручкина И.В., Осипова Е.В., Дьячков А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования было изучение в динамике рентгеноденситометрических показателей, характеризующих костеобразовательные процессы, происходящие в изолированных дефектах диафизов длинных трубчатых костей, и изменений в изолирующей их обработанной аллокости. Установлено, что диастаз между фрагментами постепенно заполняется костной тканью. При этом на этапах эксперимента наблюдаются колебания значений оптической плотности (ОП) участка, включающего диастаз и изолирующий его материал, в основном за счет колебаний ОП регенерата. Отмечено, что значения ОП стенки трансплантата изменяются незначительно и не имеют достоверных отличий от дооперационных.

Эксперимент, собака, голень, трубчатый аллотрансплантат, аппарат илизарова, регенерация, рентгеноденситометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120652

IDR: 142120652

Текст научной статьи Рентгеноденситометрические особенности формирования регенерата в костном дефекте, изолированном от мягких тканей резорбируемым материалом (экспериментальное исследование)

Как правило, дефекты костей протяженностью более 3 мм заполняются рубцовыми тканями, препятствующими образованию новой костной ткани и образующими механическое препятствие для сращения отломков [2, 3, 4]. Изоляция диастаза между фрагментами кости от параоссальных тканей предотвращает проникновение соединительнотканных элементов в эту область, обеспечивает условия для роста и созревания новообразованной кости на месте дефекта [5]. Материалы для изоляции последнего от параоссальных тканей разделяют на резорбируемые и нерезорбируемые. При применении нерезорбируемых материалов в большинстве случаев возникает необходимость их удаления после заполнения дефекта костным регенератом, что приводит к дополнительной травме тканей [7]. Преимущество резорбируемых материалов заключается в том, что они рассасываются и поэтому не требуют повторного оперативного вмешательства [6].

Нами проведено экспериментальное исследование с целью изучения в динамике рентгено-денситометрических показателей, характеризующих костеобразовательные процессы, происходящие в диастазе, и изменения в изолирующей его обработанной аллокости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В опытах на 8 беспородных собаках на голень накладывали аппарат Илизарова, скомпонованный из одной дуги и трех колец, чрезнад-костнично пилой Джигли резецировали поперечно участок диафиза берцовых костей с полным пересечением костного мозга, полученные дефекты протяженностью 12-19 мм изолировали трубчатым аллотрансплантатом. Оперативные вмешательства выполняли в стерильных условиях под внутривенным барбитуровым наркозом. В послеоперационном периоде выполняли рентгенологические исследования в прямой и боковой проекциях на аппарате АРД-2 после операции, через 7, 14, 21, 28, 35, 45, 60, 90 дней опыта.

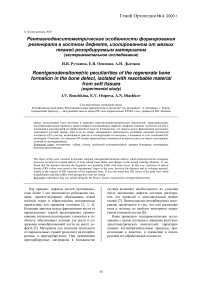

Изображения рентгенограмм анализировали на аппаратно-программном комплексе “ДиаМорф” (ППП «ДиаМорф-Сito». Версия 1.1.). Измеряли средние значения интенсивности теней участка, включающего диастаз и изолирующий его материал (рис. 1). Для расчета оптической плотности (ОП) использовали значения оптической калибровки. Результаты измерений выражали в процентах от ОП участка, включающего корковую пластинку и костномозговую полость в проекции средней трети диафиза большеберцовой кости на рентгенограммах до операции, которые принимали за 100%. Цифровой материал обрабатывали в программе Microsoft Excel-97. Результаты пред- ставлены в виде среднего значения и стандартной ошибки (М±m). Достоверность различий определяли с помощью непараметрического U критерия Манна-Уитни [1].

б

в

Рис. 1. Схема исследования: а – дефект диафиза (стрелка), изолированный аллокостью; б – измерение средней интенсивности теней в проекции изолированного дефекта диафиза (косая штриховка); в – измерение средней интенсивности теней в проекции корковой пластинки (горизонтальная штриховка) и костномозговой полости (вертикальная штриховка) изолированного дефекта диафиза

РЕЗУЛЬТАТЫ

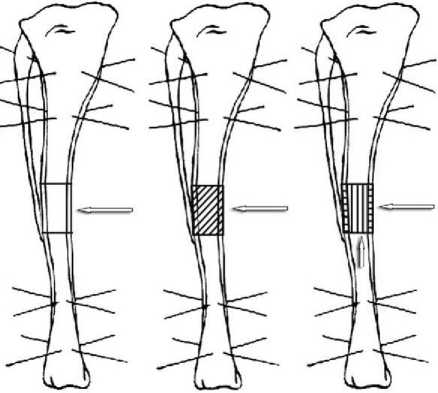

На послеоперационных снимках ОП трансплантата, изолирующего область дефекта, в среднем составляла 97,6±13,3%, его стенки –

119±16,1% и до 14 дня эксперимента не имела достоверных отличий от дооперационных показателей (рис. 2).

операции срок эксперимент

- оптическая плотность исследуемого участка

- оптическая плотность стенки изолирующего материала

- оптическая плотность диастаза

Рис. 2. Изменение показателей оптической плотности в процентах к дооперационным значениям

На рентгенограммах, выполненных через 14 дней после операции, в проекции дефекта наблюдали слабые гомогенные тени проксимального и дистального костных отделов регенерата, растущих аппозиционно навстречу друг другу. Тени материала, изолирующего дефект, имели четкие контуры.

С 21 дня опыта ОП зоны дефекта постепенно увеличивалась. Тени костных отделов регенерата сохраняли гомогенную структуру, при этом их рентгеновская плотность менялась незначительно, а ОП не имела достоверных отличий от дооперационных значений.

Через 28 дней ОП исследуемого участка составляла 122,6±10,7% (р<0,05), достигая максимальных значений к 45 дню – 141,6±14,3% (р<0,05). Рост ОП происходил за счет увеличения рентгеновской плотности теней костных отделов регенерата в диастазе, ОП которого увеличивалась со 136,0±13,8% (р<0,01) через 28 дней опыта до 153,3±15,5% (р<0,01) к 45 дню. При этом значения ОП проксимального костного отдела регенерата возрастали со 125,6±11,9% (р<0,05) на 28 день опыта до 143,1±14,2% (р<0,05) к 45 дню, соответственно ОП дистального – со 124,3±11,4% (р<0,05) до 138,2±17,5% (р<0,05).

К 45 дню опыта ОП стенки материала также постепенно повышалась, но не имела достоверных отличий от дооперационных значений. На рентгенограммах через 28 дней эксперимента отмечался дальнейший прирост костных отделов регенерата, через 45 дней они теряли гомогенный характер, становились более плотными по периферии, стенки трансплантата имели четкие границы.

Через 60 дней после операции их плотность снижалась так же, как и плотность диастаза, соответственно уменьшалась и ОП всего исследуемого участка, составляя в среднем 111,4±10,9% (р>0,05), что объясняется, по-видимому, появлением в основаниях костных отделов регенерата участков просветления, связанных с формированием костномозговой полости регенерата. Значения ОП проксимального и дистального отделов регенерата достоверно не отличались от дооперационных значений.

К 90 дню опыта вновь наблюдали увеличение значений ОП изолирующего дефект материала до 129,0±7,5% (р<0,05) за счет диастаза, ОП которого превышала дооперационные значения на 20-64%. Это происходило из-за заполнения значительно большей части диастаза костными отделами регенерата. При этом в большинстве случаев (75%) наблюдали соединение проксимального и дистального костных отделов регенерата, ОП которого составляла в среднем 131,5±8,3% (р<0,05).

Таким образом, ОП диастаза постепенно увеличивалась по мере заполнения его новообразованной костной тканью, достигая максимальных значений к 45 дню эксперимента. Через 60 дней опыта отмечалось снижение рентгеновской плотности в основаниях теней отделов регенерата, поэтому ОП исследуемого участка снижалась и достоверно не отличалась от до-операционных значений. Через 90 дней после операции большая часть дефекта заполнялась костным регенератом, в связи с чем значения ОП исследуемого участка достоверно превышали дооперационные за счет увеличения ОП диастаза. На изменения значений ОП в анализируемые сроки эксперимента оказывали существенное влияние колебания ОП костных отделов регенерата.

Необходимо отметить, что значения ОП проксимального и дистального костных отделов регенерата не имели достоверных отличий – они были либо равны, либо ОП проксимального отдела незначительно превышала ОП дистального. Значения ОП стенки трансплантата изменялись незначительно и не имели достоверных отличий от дооперационных.

Полученные данные позволили изучить в эксперименте динамику рентгеноденситометри-ческих показателей, характеризующих процессы, происходящие как в зоне дефекта, так и в подготовленном аллотрансплантате, применяемом для его изоляции.