Реорганизация синаптоархитектоники сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского-Молодкиной после однократного шумового воздействия выше предельно допустимого уровня

Автор: Ерениев Степан Иванович, Семченко Валерий Васильевич, Степанов Сергей Степанович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что вследствие однократного шумового воздействия (ОШВ) выше предельно допустимого уровня в эксперименте на крысах линии К-М с использованием методов электронной микроскопии, морфометрического и статистического исследования происходит статистически значимое снижение общей численная плотности синапсов через 4, 8 и 24 ч соответственно на 67,7; 95,0 и 51,4 % от контроля. Кроме того, изменялось относительное содержание мелких, средних и крупных синапсов, синапсов с разной высотой плотных проекций, плоских, (+) и () искривленных контактов, изменялись форма и размеры шипиков, что свидетельствовало о существенной реорганизации синаптоархитектоники коры головного мозга экспериментальных животных после ОШВ. Все это может быть структурной основой психоэмоциональных и неврологических проявлений воздействия запредельного шума, а также основой формирования патологических систем мозга на базе гиперактивных нейронов и нейронных сетей мозга.

Шум выше предельно допустимого уровня, крысы линии крушинского - молод-киной, кора головного мозга, синаптархитектоника

Короткий адрес: https://sciup.org/142199237

IDR: 142199237 | УДК: 613.644:612.825-091.8-092.8

Текст научной статьи Реорганизация синаптоархитектоники сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского-Молодкиной после однократного шумового воздействия выше предельно допустимого уровня

В связи с тем, что в России заболевания, связанные с воздействием вредных физических факторов производства, наиболее распространенным из которых является шум [1, 2, 3], занимают наибольший удельный вес в структуре хронических профессиональных заболеваний и включены в «Перечень профессиональных заболеваний» [4]. Представляет интерес экспериментальное изучение воздействия шума, превышающего ПДУ, на синаптоархитектонику КГМ. Установлено, что шумовые воздействия вызывают нарушение долговременной памяти, способности к обучению и поведенческие реакции у крыс Вистар и линии Крушинского – Молодкиной [5].

Объекты и методы

В качестве экспериментальных животных использовали крыс линии Крушинского – Молодкиной (К-М; n = 90) с генетически детерминированной высокой чувствительностью к шумовому воздействию (ШВ), предоставленных виварием лаборатории физиологии и генетики

поведения кафедры высшей нервной деятельности биолого-почвенного факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Опыты проводили в соответствии с приказами МЗ СССР № 755 от 12.08.77 и № 701 от 27.07.78 об обеспечении принципов гуманного обращения с экспериментальными животными. Однократное шумовое воздействие (ОШВ) превышало предельно допустимый уровень (ПДУ = 80 дБ А) и равнялось 86 дБ А. Реакцию на шумовой раздражитель оценивали по методу Л.В. Крушинского [6] в звукоизолированной прозрачной камере (40 × 60 × 50 см), позволяющей вести визуальное наблюдение за двигательной активностью и психосоматическим состоянием животных.

Для электронно-микроскопического исследования кору головного мозга (КГМ) крыс (поле Fpa и Fpp) фиксировали погружением в смеси 1 %-ного раствора глютарового альдегида и 4 %-ного раствора параформа на 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением сахарозы (5 %). Затем материал отмывали в фосфатном буфере в течение 1 ч, дофиксировали в 1 %-ном растворе четырехокиси осмия в течение 2 ч, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заключали в смесь эпона и аралдита. Тангенциальные ультратонкие срезы коры контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца. Осмированный материал использовали для качественной и количественной оценки состояния нейронов, их отростков, синапсов и глиоцитов. Для селективного выявления синаптического цитоскелета ССЕ (система субсинаптических единиц) - плотные проекции, постсинаптическое уплотнение – использовали контрастирование в 1 %-ном растворе фосфорно-вольфрамовой кислоты (ФВК) на абсолютном спирте (100 %) (ФВК) [7, 8]. Фотографировали на электронном микроскопе 100 АКА. На электронограм-мах определяли общую численную плотность синапсов (ОЧПС) на 100 мкм2 нейропиля, выделяли симметричные, асимметричные и смешанные синапсы, плоские, положительно и отрицательно искривленные, неперфорированные и перфорированные, синапсы с низкими, средними и высокими плотными проекциями (типы А, В, С), очень мелкие, мелкие, средние, крупные и очень крупные. Вычисляли площадь активной зоны (АЗК), площадь свободной от АЗК поверхности шипика (СПШ), отношение СПШ/АЗК, средний диаметр АЗК, суммарную длину АЗК на 100 мкм2 нейропиля [7, 8]. Случайным образом выбранные участки фотографировали при стандартном увеличении в 15000 раз. Обработку материала проводили на цифровых изображениях негативов с помощью программы ImageJ 1.46. В качестве контроля использовали крыс линии К-М без ШВ.

Статистический анализ полученного материала проводили с использованием стандартного пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0 [9]. Проверку статистических гипотез проводили с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Нулевая гипотеза отвергалась при p < 0,05.

Результаты исследований и обсуждение

У животных контрольной группы среди функционально зрелых контактов, которые составляли 82,2 % от общего количества синапсов, содержание плоских, вогнутых и выпуклых контактов 1,4 : 1,1 : 1,0. Незрелые контакты были представлены только плоскими синапсами и составляли 17,8 % от общего количества (табл. 1). Численная плотность симметричных и асимметричных контактов 1 : 4,6. Преобладали функционально зрелые синапсы групп А и В мелких и средних размеров (табл. 2 и 3). ССЕ этих синапсов имела четкие контуры. Отношение СПШ/АЗК равнялось 2,55 (табл. 4). ССЕ имела структурную связь с окружающим ФВК-позитивным материалом цитоскелета пре- и постсинаптической зоны синапсов. После ОШВ ОЧПС уменьшалась и через 4, 8 и 24 ч составляла соответственно 67,7; 95,0 и 51,4 % от контроля. Редукция синапсов осуществлялась за счет всех разновидностей симметричных и асимметричных контактов (табл. 1).

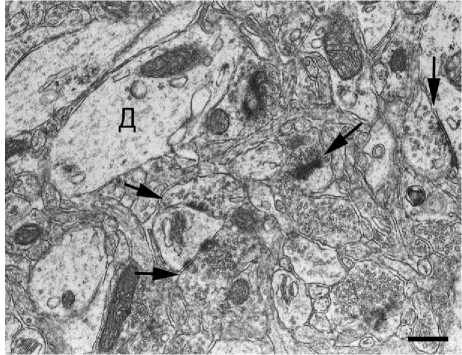

Через 4 ч после ОШВ численная плотность синапсов снижалась на 32,3 %. На 23,2 % увеличивалось относительное содержание положительно искривленных контактов, а содержание плоских форм зрелых контактов снижалось на 13,6 % (рисунок). Относительное содержание асимметричных отрицательно искривленных и симметричных плоских контактов сохранялось на контрольном уровне. Уменьшалось содержание очень мелких, мелких синапсов и синапсов с высотой ПП 50 нм и менее, увеличивалось содержание очень крупных синапсов. Уменьша- лось отношение СПШ/АЗК, укорочение и утолщение шейки дендритов. Выявлялись синапсы с деструктивно измененными ПП: снижалась четкость контуров ПП, их высота, фрагментация и отрыв ПП от пресинаптической мембраны. В некоторых синапсах часть ПП контакта разрушалась полностью. Постсинаптическое уплотнение (ПСУ) повреждалось в меньшей степени.

Таблица 1

Численная плотность контактов с различной организацией системы субсинаптических единиц в нейропиле слоя I сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной после однократного шумового воздействия, M ± m

|

Показатель |

Контроль |

Время после ОШВ, часы |

||

|

4 |

8 |

24 |

||

|

ОЧПС на 100 мкм2 нейропиля |

17,9 ± 0,41 |

11,97 ± 0,12* |

16,79 ± 0,30 |

9,10 ± 0,11* |

|

Асимметричные: всего плоские (+) искривленные ( - ) искривленные |

14,54 ± 0,28 5,88 ± 0,42 4,58 ± 0,23 4,08 ± 0,11 |

10,50 ± 0,15* 2,35 ± 0,12* 5,87 ± 0,21* 2,28 ± 0,13* |

15,61 ± 0,41 5,75 ± 0,33 5,87 ± 0,31 4,02 ± 0,58 |

8,05 ± 0,21* 3,49 ± 0,20* 2,38 ± 0,12* 2,28 ± 0,30* |

|

Симметричные: всего плоские |

3,15 ± 0,20 3,15 ± 0,20 |

1,41 ± 0,11* 1,41 ± 0,11* |

1,18 ± 0,11* 1,18 ± 0,11* |

1,05 ± 0,21* 1,05 ± 0,21* |

|

Диаметр АЗК, нм |

372,8 ± 34,3 |

434,7 ± 40,0 |

430,3 ± 39,6 |

584,4 ± 53,8* |

|

Суммарная длина АЗК, нм |

6595 ± 608 |

5203 ± 479 |

7225 ± 665 |

5318 ± 490 |

Таблица 2

Численная плотность синапсов с различной длиной активной зоны контакта в молекулярном слое сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной в различные сроки после однократного шумового воздействия (ФВК-метод ), M ± m

|

Длина АЗК, нм |

Контроль |

Время после ОШВ, часы |

||

|

4 |

8 |

24 |

||

|

< 200 |

1,01 ± 0,02 |

0,46 ± 0,05* |

0,77 ± 0,01* |

0,29 ± 0,04* |

|

201 – 400 |

7,92 ± 0,52 |

3,56 ± 0,30* |

6,01 ± 0,01* |

0,47 ± 0,01* |

|

401 – 600 |

4,50 ± 0,23 |

3,81 ± 0,40 |

3,42 ± 0,06* |

1,54 ± 0,02* |

|

601 – 800 |

3,24 ± 0,39 |

2,73 ± 0,30 |

4,61 ± 0,08* |

4,17 ± 0,05* |

|

> 800 |

1,02 ± 0,04 |

1,41 ± 0,01* |

1,98 ± 0,04* |

2,63 ± 0,03* |

Таблица 3

Количество асимметричных контактов с различной высотой плотных проекций в слое I сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной в различные сроки после однократного шумового воздействия (ФВК-метод), M ± m

|

Время после ОШВ, часы |

Количество синапсов с различной высотой плотных проекций на 100 мкм2 нейропиля |

||

|

> 60 нм |

60–51 нм |

50 нм и < |

|

|

Контроль |

6,26 ± 0,37 |

5,04 ± 0,29 |

3,24 + 0,16 |

|

4 |

3,01 + 0,18* |

5,46 + 0,31 |

2,03 ± 0,10* |

|

8 |

5,04 ± 0,30 |

7,21 + 0,41 * |

3,36 + 0,17 |

|

24 |

3,92 ± 0,34* |

2,09 + 0,15* |

2,04 + 0,14* |

Таблица 4

Дендритные шипики слоя I сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной в различные сроки после однократного шумового воздействия, M ± m

|

Показатель |

Контроль |

Время после ОШВ, часы |

||

|

4 |

8 |

24 |

||

|

Площадь АЗК, нм2 |

109111 ± 926 |

148320 ± 1259* |

145359 ± 1233* |

268091 ± 2275* |

|

СПШ, нм2 |

278233 ± 2361 |

344102 ± 2919* |

382295 ± 3243* |

726527 ± 6164* |

|

СПШ/АЗК |

2,55 |

2,32 |

2,63 |

2,72 |

Примечание. В табл. 1 – 4 символ «*» обозначает, что в сравнении с контролем различия статистически значимы при р < 0,05 (t – критерий Стьюдента для независимых выборок). АЗК – активная зона контакта; ОШВ – однократное шумовое воздействие; ПП – плотные проекции; СПШ – свободная поверхность шипика; ОЧПС – общая численная плотность синапсов. Материал представлен как среднее (M) ± стандартная ошибка средней (m).

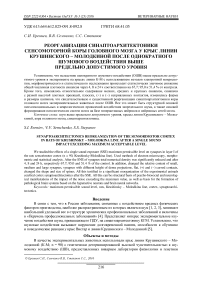

А

Б

Нейропиль сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной:

А - контроль, преобладают плоские контакты; Б - через 4 часа после однократного шумового воздействия выше предельно допустимого уровня; увеличение относительного содержания положительно искривленных функционально зрелых синапсов; Д - дендрит; стрелки - синапсы. Контрастирование цитратом свинца и уранилацетатом после дофиксации 1 %-ным раствором четырехокиси осмия. Ув. × 18000, шкала - 500 нм

Через 8 ч после ОШВ общее количество выявляемых межнейронных контактов на 100 мкм2 снижалось на 5,1 %. Относительное содержание положительно искривленных контактов уменьшалось на 14,1 % по сравнению с предыдущим сроком, а содержание плоских контактов возрастало на 14,6 %. При этом по сравнению с контролем на 10,8 % уменьшалось содержание плоских симметричных контактов, а содержание отрицательно искривленных оставалось на уровне контроля. Увеличивалось количество крупных и очень крупных контактов, уменьшалось содержание синапсов с очень мелкой, мелкой и средней АЗК, увеличивались число синапсов с высотой ПП 51–60 нм, площадь АЗК и свободной от АЗК поверхности шипика, удлинялась и истончалась шейка дендритных шипиков.

Через 24 ч после ОШВ численная плотность выявляемых межнейронных контактов снижалась на 48,6 %. Относительное содержание положительно искривленных контактов становилось равным контролю, а количество плоских синапсов не отличалось от предыдущего срока и контрольного уровня. К концу суток после пароксизма происходило восстановление относительного содержания функционально зрелых и незрелых контактов, хотя абсолютное количество выявляемых синапсов на 100 мкм2 оставалось ниже, чем в контроле. Увеличивался средний диаметр контактов за счет увеличения количества крупных и очень крупных синапсов. Как и в контроле преобладали синапсы с высотой ПП более 60 нм. Возрастала площадь АЗК и свободной от АЗК поверхности шипика, удлинялась и истончалась шейка дендритных шипиков.

Закл ючение

Таким образом, ОШВ выше предельно допустимого уровня сопровождается изменениями синаптоархитектоники сенсомоторной КГМ, которые к концу суток после ОШВ не проходят полностью. Уменьшается численная плотность контактов. В первые часы после ОШВ часть межнейронных контактов из функционально неактивного состояния переходят в активное состояние передачи нервного импульса, что документируется увеличением относительного содержания положительно искривленных и уменьшением содержания плоских функционально зрелых синапсов. Активированное состояние межнейронных связей сохраняется в течение 4 ч после ОШВ и относительно нормализуется к концу суток. Через 24 ч после ОШВ увеличивается средний диаметр сохранившихся синапсов, уменьшается суммарная длина контактов на 100 мкм2 нейропиля, увеличивается относительное содержание крупных и очень крупных синапсов и синапсов с высотой ПП 51–60 нм. Восстановление синаптического пула происходит посредством трансформации незрелых плоских симметричных контактов в функционально зрелые асимметричные плоские контакты.

Выводы

Однократное шумовое воздействие, превышающее предельно допустимый уровень, вызывает качественные и количественные изменения синапсов в слое I сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского – Молодкиной. Через 4 часа после воздействия увеличивается содержание активных (положительно искривленных) синаптических контактов. Через 24 ч увеличивается средний диаметр сохранившихся синапсов, относительное содержание крупных и очень крупных синапсов и синапсов с высотой плотных проекций 51–60 нм, уменьшается суммарная длина контактов на 100 мкм2 нейропиля. Частичное восстановление синаптического пула к концу суток после шумового воздействия происходит за счет превращения незрелых плоских симметричных контактов в функционально зрелые асимметричные контакты.

Список литературы Реорганизация синаптоархитектоники сенсомоторной коры головного мозга у крыс линии Крушинского-Молодкиной после однократного шумового воздействия выше предельно допустимого уровня

- Профессиональная патология: национальное руководство/под ред. Н.Ф. Измерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 784 с.

- Профессиональные заболевания/под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Медицина, 1996. Т. 2. С. 162-175.

- Российская энциклопедия по медицине труда/под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Медицина, 2005. 656 с.

- Приказ МЗ и СР РФ от 27 апреля 2011 г. № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний», приложение 1, раздел 2, пункты 2.4.1 и 2.4.2.

- Долговременная память и способность к обучению крыс с высокой судорожной активностью мозга при аллотрансплантации эмбриональной нервной ткани/С.И. Ерениев, В.В. Семченко, Р.И. Генне, К.К. Маковецкий//Журн. высшей нервн. деят. 1993. Т. 43, вып. 5. С. 987-993.

- Крушинский Л.В. Формирование поведения животных в норме и патологии. М.: Изд-во МГУ, 1960. 264 с.

- Synaptic remodelling during development and maturation: junction differentiation and splitting as a mechanism for modiffing connectivity/S.E. Dyson, D.G. Jones//Dev Brain Res. 1984. V. 13, № 1. P. 125-137.

- Семченко В.В., Степанов С.С., Боголепов Н.Н. Синаптическая пластичность головного мозга (фундаментальные и прикладные аспекты). М., 2014. 2-е изд. 499 с.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера, 2002. 312 с.