Рессетинская культура: информация к размышлению

Автор: Сорокин А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Отдельные находки типа Resseta известны с начала XX в. Тем не менее, культура Рессеты была указана автором в 1985 году. Большинство репрезентативных материалов известны на сайтах Суконцево 8 и 9, Ресета 2 и 3, Борки, Ланино 1 и Минино 2. Вероятно, этот материал отражает эволюцию восточных граветов в терминальном плейстоцене. Рассматриваются проблемы культуры Рессеты с уделением особого внимания ее хронологии и исторической судьбе, периодизации сайтов, характеристикам материалов и другим спорным вопросам.

Финальный палеолит, поздний плейстоцен, рессетинская куль-тура,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328511

IDR: 14328511

Текст научной статьи Рессетинская культура: информация к размышлению

Впервые своеобразные рессетинские наконечники были обнаружены В. А. Городцовым в конце XIX в. при раскопках на Борковском острове под Рязанью. К глубокому сожалению, они так и остались неопубликованными. Зато материалы сборов рязанского краеведа В. И. Зубкова на Сакор-Горе, одной из дюн Борковского острова, давшей наиболее выразительную коллекцию, увидели свет ( Зубков , 1950); правда, дислокация предметов острием вниз свидетельствует, что они не были опознаны в качестве наконечников.

В начале 1960-х гг. небольшая, но выразительная рессетинская коллекция была получена Н. Н. Гуриной в Крумплево на территории Гродненской обл. Белоруссии, причем сами материалы были датированы ею финалом палеолита ( Гурина , 1965. С. 148). Тогда же Н. Н. Гуриной была открыта стоянка Ланино 1 на оз. Волго в Тверской обл., при исследовании которой в 1970–1980-е гг. рес-сетинские изделия были найдены в раскопах 4 и 8. Часть из них была опубликована в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Г. В. Синицыной (1997. Рис. 13, 20; 2006). В коллекции этой же стоянки Г. В. Синицыной была обнаружена галька с гравированным изображением женщины, которую она убедительно соотнесла с изделиями рессетинской культуры ( Синицына , 2006. С. 56). Рессетинские изделия имеются и в материалах стоянки Троеручица (Осташковский р-н Тверской обл.).

На рубеже 1970–1980-х гг. рессетинские материалы наряду с другими финально-палеолитическими были собраны А. В. Трусовым при раскопках стоя- нок Альба 1 и 3 в Московской обл. Однако как специфические предметы охотничьего вооружения рессетинские наконечники были осознаны лишь после того, как в 1983 г. в Хвастовичском р-не Калужской обл. Окской экспедицией ИА РАН под руководством А. Н. Сорокина была исследована стоянка Рессета 3, впервые давшая серию этих находок. А после раскопок в 1984–1985 гг. на Верхней Волге, когда были открыты и изучены классические рессетинские стоянки Сукон-цево 8 и 9 (не считая других, более мелких, коллекций), автором была выделена и отдельная самостоятельная культура, получившая свое название по ее первому, наиболее выразительному памятнику – стоянке Рессета 3 (Сорокин, 1986а; 1986б; 1987а; 1987б; 1989).

В настоящее время стоянки рессетинской культуры известны в бассейнах Верхней и Средней Оки (Рессета 2 и 3, Лужки Е, Таруса 1, Борки), Клязьмы (Альба 1 и 3), Верхней Волги (Суконцево 8–11, Култино 3, Усть-Тудовка 4, нижний слой; Замостье 5, слой 9; Минино 2, нижний слой; Ланино 1, раскопы 4 и 8; Троеручица; Прислон) и Западной Двины (Золотилово 1, Крумплево). Причем последний пункт располагается на территории Белоруссии.

Топография всех памятников сходная, все они приурочены к берегам палеоозер (озеровидным расширениям рек), расположенных на зандровых равнинах. При этом культурные слои большинства из них залегают во флювиогляциальных или в рыхлых террасовых отложениях.

Техника первичной обработки кремня базируется на утилизации одноплощадочных ядрищ конической или призматической формы. Значительно реже встречаются двухплощадочные подпризматические нуклеусы и одно- или двухплощадочные торцевые. Судя по всему, применялась техника «мягкого» отбойника. Не исключено, однако, что был известен и роговой посредник. Использовалась абразивная подправка кромок ударных площадок и ребер, а также редуцирование ударных бугорков ( Лозовский и др. , 2009). В стоянках предшествующего времени эта техника характерна для памятников «восточного граветта», включая Костёнки 1, Гагарино и Зарайскую стоянку, что, наряду с другими показателями, указывает на источник рессетинской технологии.

При вторичной обработке широко применялась затупливающая ретушь, двусторонняя оббивка и резцовая техника, эпизодически присутствует уплощающая ретушь и в порядке исключения – техника транше. Следует отметить и плоское вентральное ретуширование, которое спорадически использовалось при обработке острий и черешков асимметричных наконечников.

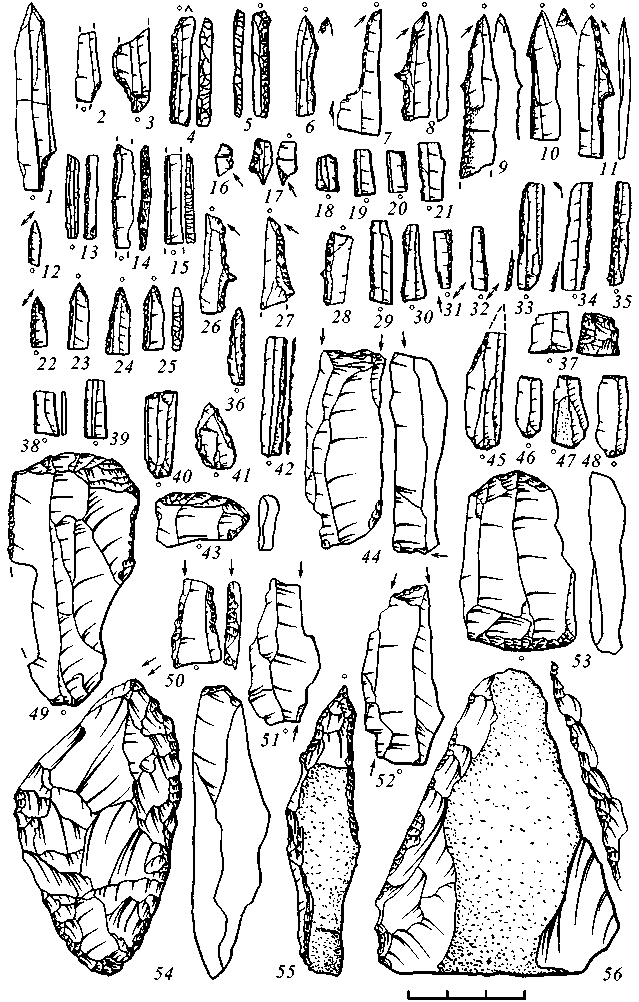

Специфической чертой, выделяющей рессетинские комплексы среди других восточноевропейских в целом и волго-окских в частности, является микрорез-цовая техника (рис. 1, 7–9, 11, 16, 17, 26, 27 ; 2, 5–12, 18–20, 27 ). Учитывая факт ее широкой известности уже в «восточно-граветтских» верхнепалеолитических стоянках, таких, как Павлов (Pavlov 1… 1998), Хотылево 2 ( Заверняев , 1974; 1991) и Гагарино ( Тарасов , 1965; 1979), традицию которых продолжает рессетинская культура, ее присутствие в ней вполне оправданно. Это позволяет утверждать, что микрорезцовая техника возникает в рессетинской культуре значительно раньше, чем в культурах маглемозского круга ( Kozlowski S. , 1972; Kozlowski J., Kozlowski S. , 1975; Galinski , 1997; 2001), причем имеет независимое от него происхождение ( Сорокин , 1989; 2006а; 2006б; 2006в).

Рис. 1. Рессетинская культура, ранний этап.

Стоянки Суконцево 8 ( 1, 4, 7, 8, 12, 16, 22, 23, 26, 43–46, 49, 51, 53–56 ) и Суконцево 9 ( 2, 3, 5, 6, 9–11, 13–15, 17–21, 24, 25, 27–42, 47, 48, 50, 52 )

Своеобразной формой, выделяющей рессетинские комплексы, являются наконечники стрел на микропластинах. Известны две их разновидности. Первая – это миниатюрный наконечник с боковой выемкой, у которого ретуширована лишь часть одного из краев около основания (рис. 1, 1–3 ; 2, 1–3 ). Перо в таком случае могло оставаться без обработки и представлять собой естественное схождение латералей или скашиваться крутой ретушью по одному из краев со стороны спинки, от чего изделие становилось асимметричным. Такая форма довольно популярна в верхнепалеолитических стоянках Русской равнины (Палеолит… 1982. Рис. 18; 32; 70; 74; Палеолит… 1984. Рис. 77; 92; Восточный граветт, 1998. С. 25, 28–30). Вторая разновидность – это собственно рессетинские острия, т. е. изделия из микропластин с затупленным крутой ретушью на спинке краем и скошенным пером, «плечиковым» выступом или шипом и микрорезцовым сколом (рис. 1, 7–9, 11, 26, 27 ; 2, 5, 7–12, 18–20 ). Микрорезцовый скол наносился, как правило, в проксимальной части заготовки. Его негатив либо четко визуально различим, либо бывает снят ретушью. Плечико может быть полностью ретушированным или оставлено без обработки (рис. 1, 4–6, 10 ; 2, 4, 5, 7, 8 ), но в любом случае этот выраженный выступ отличает рессетинские изделия от маглемоз-ских и яниславицких острий и, напротив, сближает их с верхнепалеолитическими плечиковыми остриями (Палеолит… 1982; Палеолит… 1984; Восточный граветт, 1998). Их прототипы имеются в стоянках «восточного граветта», прежде всего Хотылево 2 и Гагарино. Вариантом этой же формы являются изделия, на плечах которых имеется еще и четкий шип (рис. 1, 8, 9, 11, 26–28 ; 2, 10–12 ). Иногда плечо отсутствует, в этих случаях шип выступает непосредственно из прямого ретушированного края микропластины. Шиповидный выступ придавал рессетинским наконечникам не только дополнительную асимметрию, но и поворотный эффект.

Следует отметить и еще одну особенность рессетинских наконечников: помимо крутой краевой дорсальной ретуши, они бывают дополнительно подправлены вентральной ретушью по острию или перу и насаду одновременно (рис. 1, 6, 10 ; 2, 2 ). Несомненные прототипы им присутствуют в Хотылево 2, Гагарино и других «восточно-граветтских» комплексах Русской равнины ( За-верняев , 1974; 1991; Тарасов , 1965; 1979; Восточный граветт, 1998). Это позволяет говорить о том, что прием плоского вентрального ретуширования возник в рессетинской культуре задолго до появления свидерской культуры и никакого отношения к ней не имеет.

Насады рессетинских наконечников чаще всего бывают сломаны. На целых предметах эпизодически присутствует шиповидный черешок ( Синицына , 2006. С. 57; Жилин и др. , 2002. С. 151), что также придает ему поворотный эффект.

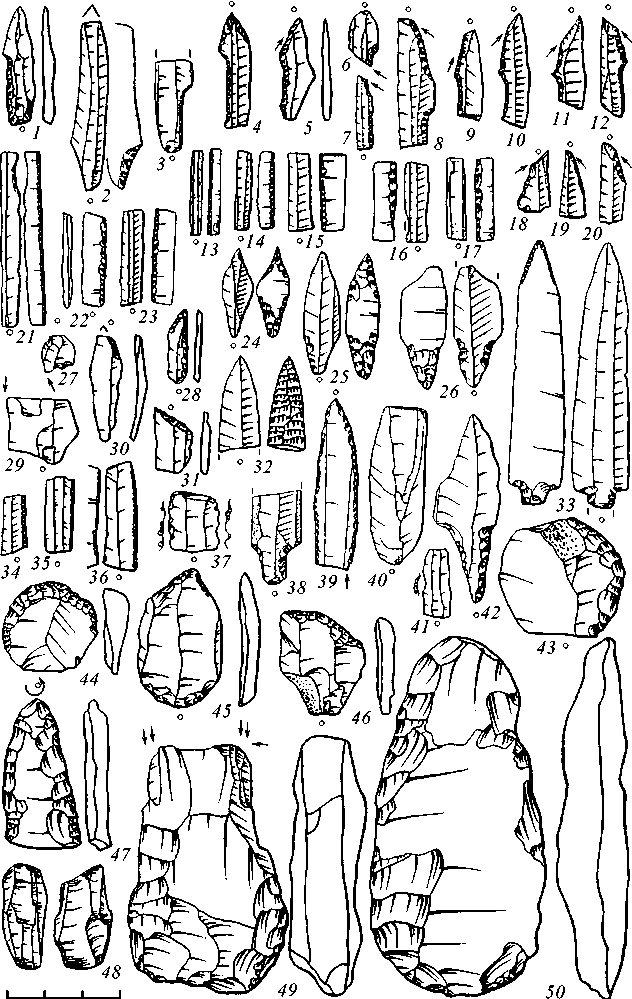

Помимо наконечников с боковой выемкой, на некоторых окских стоянках встречены симметричные колющие наконечники с крутой дорсальной ретушью на черешке, напоминающие аренсбургские, и наконечники с плоской вентральной ретушью, обычно называемые «постсвидерскими» (рис. 2, 24–26, 32, 33, 38, 42 ). Подобных изделий нет в наиболее древних стоянках, таких как Суконцево 9, 8 или Таруса 1. Нет, однако, никакой уверенности в том, что они не являются лишь механической примесью на стоянках Жиздринского полесья (Рессета 2 и 3), впрочем, как и на некоторых других ( Сорокин , 2000; 2001; 2002). Несмотря

Рис. 2. Рессетинская культура, поздний этап. Стоянка Рессета 3

на присутствие плоской ретуши на некоторых рессетинских наконечниках и ее наличие в позднепалеолитических комплексах Восточной Европы, включая предковые, весомых оснований видеть ее единственный источник лишь в граветтской среде, по-видимому, нет. Вот почему общий вопрос возникновения типичных «постсвидерских» наконечников в Восточной Европе, как и частный – их присутствие в некоторых рессетинских стоянках, – открыты и требуют дальнейшего пристального изучения.

Кроме наконечников, к серийным предметам охотничьего вооружения рессе-тинской культуры относятся микролиты с затупленным крутой ретушью краем (рис. 1, 13–15, 18–21, 29–35 ; 2, 13–17, 21–23 ). В ранних комплексах доминируют изделия с дорсальной обработкой, дополняемые микролитами со встречной ретушью, затем появляются микропластины, обработанные на брюшке. В поздних памятниках они превалируют над микропластинами, затупленными по спинке, а микролиты, обработанные встречной ретушью, практически исчезают. Их разнообразие красноречиво свидетельствует о широком распространении стандартизированного вкладышевого охотничьего вооружения. Следует уточнить, что не менее массово микролиты с затупленным краем и вкладышевое вооружение были распространены и в предшествующее время в стоянках «восточного граветта», поэтому их присутствие в рессетинских комплексах особого удивления тоже не должно вызывать.

Ведущим типом орудий в рессетинской культуре являются резцы (1, 44, 51, 52 ; 2, 29 ). Доминируют изделия с неподработанной площадкой скола. На ранних памятниках представительны ретушные резцы, но доля их резко уменьшается к поздней фазе. Двугранные и комбинированные резцы немногочисленны.

В скребках преобладают концевые формы, их дополняют боковые, двойные и округлые (рис. 1, 43, 49, 53 ; 2, 43–46 ). По мере омоложения материалов понижается массивность заготовок и усиливается укороченность пропорций.

Рубящие орудия чаще всего представлены одним-двумя экземплярами, обычно это топоры и тесла подовальных и подтрапециевидных очертаний, выполненные на отщепах и из желваков в технике двусторонней оббивки и ретуширования (рис. 2, 49, 50 ). Лезвия рубящих орудий спорадически усекались сколом транше, а обушковые части могли зауживаться резцовыми сколами для муфтового крепления (рис. 2, 49 ).

В коллекциях обычно присутствуют скобели с мелкими дугообразными широкими или узкими выемками (рис. 2, 41 ); перфораторы с выделенными или невыделенными жальцами (рис. 1, 55 ; 2, 47 ); косые острия (рис. 1, 41, 45 ; 2, 30, 31 ); тронкированные изделия (рис. 1, 46–48 ); комбинированные орудия; ножи с регулярной приостряющей ретушью и вкладыши из фрагментированных пластин (рис. 2, 37 ). Все эти изделия имеются во всех представительных коллекциях, но не имеют какой-либо специфики по сравнению с другими финально-палеолитическими комплексами.

Спорадически встречаются ланцетовидные острия и острия со сходящимися ретушированными краями (рис. 1, 12, 22–25, 36 ; 2, 28 ), часть которых является, вероятно, фрагментами черешков асимметричных наконечников с боковой выемкой.

Генезис рессетинской культуры связан с развитием традиций «восточного граветта», прежде всего индустрией стоянки Гагарино ( Тарасов , 1965; 1979). Практическое изучение этой коллекции в фондах Государственного исторического музея показывает, что весь состав кремневого инвентаря рессетинской культуры, за исключением рубящих орудий и симметричных колющих наконечников, имеет в ней свои прототипы.

Идентичны также их технология первичного расщепления и вторичной обработки, включая абразивную подработку площадок и ребристых снятий ( Лозовский и др. , 2009), и присутствие микрорезцовой техники. Хотя справедливости ради следует сказать, что негативы микрорезцовых сколов в Гагарино всегда бывают полностью заретушированы. Однако присутствие в коллекции самих микрорезцов красноречиво подтверждает сказанное.

Разумеется, заметны и другие отличия. Так, в Гагарино существенно выше вариабельность наконечников, причем создается впечатление их меньшей стандартизации. Одновременно здесь для обработки вкладышей охотничьего вооружения чаще использовалось встречное ретуширование и, напротив, в минимальной степени применялась вентральная крутая краевая ретушь, тогда как в рессе-тинских стоянках – наоборот. В Гагарино широко используется плоская подтеска на остриях наконечников со стороны брюшка, а в рессетинских комплексах подобные изделия единичны. Нет в Гагарино и «классических» рессетинских шипов, хотя плечо и выделенный перегиб довольно обычны. Нет в ней и рубящих орудий, зато выразительными сериями представлены ретушные и двугранные резцы, а на сломе заготовки и нуклевидные, напротив, редки. В рессетинской же культуре резцы на сломе и многофасеточные всегда доминируют. Тем не менее, все эти нюансы объяснимы хронологическими и, вероятно, функциональными различиями, которые имеются между Гагарино и рессетинскими стоянками.

Несколько слов о возрасте рессетинской культуры. Еще в середине 1960-х гг. Н. Н. Гурина отнесла Крумплево к плейстоцену ( Гурина , 1965. С. 148). Стоянки Таруса 1, Суконцево 9 и Суконцево 8 геологически датируются концом ледникового времени. Костные образцы из нижнего слоя стоянки могильника Минино 2 в Подмосковье с рессетинскими материалами изотопно-кислородным методом датированы в диапазоне 10,5–10,2 тыс. л. н., т. е. серединой – финалом молодого дриаса (Среда обитания… 2002). В то же время, на стоянке-могильнике За-мостье 5, расположенной в акватории того же Заболотского палеоозера, радио-карбонная дата слоя 9 с рессетинскими изделиями явно омоложена, т. к. начиная от верха слоя 8 и по слой 10 включительно наблюдается несомненная инверсия дат. Нет никаких оснований и для соотнесения голоценовых радиокарбонных дат в Усть-Тудовке 4, Култино 3 и Ивановском 7 ( Кольцов, Жилин , 1999; Koltsov, Zhilin , 1999; Жилин и др. , 2002. С. 23–29) с рессетинскими находками. То же относится и к немногочисленным палинологическим наблюдениям ( Кольцов, Жилин , 1999. С. 74; Жилин и др. , 2002. С. 23–29, 82–84), сделанным по шлейфам, время перемещения и стабилизации которых явно не соотносится с возрастом самих находок.

Таким образом, о хронологии рессетинской культуры больше приходится судить по косвенным признакам. Пристальное внимание, при этом, необходимо обратить на стратиграфические данные. На стоянках Заболотского торфя- ника в Московской обл. и Ивановского торфяника в Ярославской обл. (Сидоров, Сорокин, 1997; 1998; Среда обитания… 2002; Жилин и др., 2002; Сорокин и др., 2009) слои с рессетинскими древностями явно предшествуют комплексам с симметричными наконечниками. Немаловажны и геоморфологические данные, судя по которым, изменение характера седиментации на территории Русской равнины происходит около 14/13 тыс. л. н. (Динамика ландшафтных компонентов… 2002; Лессово-почвенная формация… 1997). Этот естественный рубеж и должен быть принят за финал бытования позднепалеолитических «восточно-граветтских» памятников, слои которых залегают в покровных суглинках. Тогда как наиболее древние финально-палеолитические рессетинские стоянки, приуроченные уже к песчаным террасовым отложениям, следует, по-видимому, датировать не ранее этого рубежа. Таким образом, исходя из геологических определений, геоморфологических данных и косвенных признаков, считаю, что реальная хронологическая позиция рессетинской культуры должна соответствовать отрезку после валдайского максимума и до начала голоцена, т. е. от 14/13 тыс. л. н. до 10,2/9,8 тыс. л. н.

Если принять это, станут системно объяснимы и граветтские истоки, без сомнения присутствующие в рессетинской культуре, и реминисценции последней в пуллийской ( Сорокин , 1987б; 1994; 2004; 2006в, г; Sorokin , 1999; Ostrauskas , 2002) и задне-пилевской ( Сорокин , 1990; 2008; Сорокин и др. , 2009) индустриях. Во всяком случае, ни о какой быстрой трансформации речи не идет. Такой подход вписывается и в концепцию Х. А. Амирханова, когда он говорит о «восточном граветте» не как об эпизоде, а как о длительном этапе, и настаивает на развитии граветтских традиций в позднеледниковье ( Амирханов , 1998; 2002; 2004). Говоря иначе, эпизод превращается в единую хронологическую и генетическую «восточно-граветтскую» последовательность, а носители мезолитических культур Европейской России получают вполне конкретных предков.

Нет сомнения, что объяснение связи населения рессетинской, кундской и задне-пилевской культур и последующего обособления носителей двух последних из них следует искать в геоморфологических катаклизмах на рубеже плейстоцена – голоцена, проявившихся в формировании растительной зональности и изменении гидрографии речных систем ( Квасов , 1975; Сейбутис , 1974; 1980; Палеогеография Европы… 1982; История плейстоценовых озер… 1998; Динамика ландшафтных компонентов… 2002; Эволюция экосистем… 2008). В условиях все возрастающей облесенности Европы и изменения видового состава животного мира произошло складывание в раннем голоцене иных условий хозяйствования и радикальное изменение ХКТ населения. Это же привело и к изменению характера связей между популяциями, известными по прибалтийским материалам, и обитателями Европейской России. Таким образом, из теоретической плоскости эта задача все более переносится в область практического сравнения всех так называемых постсвидерских индустрий, корректного доказательства родства которых – по справедливому замечанию З. Сульгос-товской – никогда и никем предложено не было ( Sulgostowska , 1999).

И, наконец, последнее. Поскольку рессетинская культура представляет собой поздний этап развития восточно-граветтской индустрии типа Гагари-но в финале плейстоцена, логично использование для обозначения процесса одного, а не нескольких терминов. Однако в силу того, что словосочетание «гагаринская культура» в литературе отсутствует, а термин «восточный граветт» соответствует «технокомплексу», это делает его значительно масштабнее не только одной «индустрии стоянки Гагарино», но и такого понятия, как археологическая культура. Поэтому для корректного определения содержания уместно использовать уже гармонично «прописавшийся» в литературе термин «рессетинская культура» – разумеется, до той поры, пока не будет предложено иное понимание взаимосвязи этих индустрий или доказана их независимость друг от друга.

Список литературы Рессетинская культура: информация к размышлению

- Амирханов Х. А., 1998. Восточный граветт или граветтоидные индустрии Центральной и Восточной Европы?//Восточный граветт. М.

- Амирханов Х. А., 2002. Восточнограветтские технологические элементы в материалах поздней поры верхнего палеолита Поочья//Верхний палеолит -верхний плейстоцен: динамика природных событий и периодизация археологических культур. СПб.

- Амирханов Х. А., 2004. Восточнограветтские элементы в культурном субстрате Волго-Окского мезолита//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.

- Восточный граветт/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М., 1998.

- Гурина Н. Н., 1965. Новые данные о каменном веке Северо-Западной Белоруссии//МИА. № 131.

- Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 130 000 лет//Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии. Поздний плейстоцен -голоцен -элементы прогноза: Атлас-монография. М., 2002. Вып. 2: Общая палеогеография/Под ред. проф. А.А. Величко.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по материалам стоянки Ивановское VII). М.

- Заверняев Ф. М., 1974. Новая верхнепалеолитическая стоянка на р. Десне//СА. № 4.

- Заверняев Ф. М., 1991. Кремневый инвентарь Хотылевской верхнепалеолитической стоянки//РА. № 4.

- Зубков В. И., 1950. Новые сборы на Борковской мезолитической стоянке//КСИИМК. Вып. XXXI.

- История плейстоценовых озер Восточно-Европейской равнины. СПб., 1998.

- Квасов Д. Д., 1975. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., 1999. Мезолит Волго-Окского междуречья: Памятники бутовской культуры. М.

- Лессово-почвенная формация Восточно-Европейской равнины: Палеогеография и стратиграфия/Отв. ред. А. А. Величко. М., 1997.

- Лозовский В. М., Гиря Е. Ю., Кравцов А. Е., 2009. Мезолит Волго-Окского междуречья: технологический подход//Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы/Отв. ред. В. П. Чабай. Донецк. (Археологический альманах. № 20.)

- Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет: Атлас-монография/Под ред. проф. А. А. Величко. М., 1982.

- Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону: Некоторые итоги полевых исследований 1879-1979 гг. Л., 1982.

- Палеолит СССР М., 1984. (Археология СССР)

- Сейбутис А. А., 1974. Палеогеография, топонимика и этногенез//Изв. АН СССР Сер. геогр. № 6. М.

- Сейбутис А. А, 1980. Проблема этногенеза балтов и славян в свете палеогеографии//Природа. № 11.

- Сидоров В. В., Сорокин А. Н., 1997. Многослойное поселение Замостье 5//Древности Залесского края. Сергиев Посад.

- Сидоров В. В., Сорокин А. Н., 1998. Раскопки многослойного поселения Замостье 5//Тверской археологический сборник. вып. 3. Тверь.

- Синицына Г. В., 1997. Ланино 1 -памятник каменного века//Каменный век верхневолжского региона. вып. 2. СПб.

- Синицына Г. В., 2006. Предметы символической деятельности на стоянках каменного века северного берега озера волго в Тверской области//Археологическое изучение Центральной России: Тез. междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. в. П. Левенка. Липецк.

- Сорокин А. Н., 1986а. Мезолит бассейнов Десны и Оки: по материалам работ Деснинской экспедиции//КСИА. вып. 188.

- Сорокин А. Н., 1986б. Рессетинская культура//Хозяйство и культура доклассовых и раннеклассовых обществ. М.

- Сорокин А. Н., 1987а. Культурные различия в мезолите бассейна р. Ока//КСИА. вып. 189.

- Сорокин А. Н., 1987б. Рессетинская культура//Социально-экономическое развитие древних обществ и археология: Сб. ст. молодых ученых. М.

- Сорокин А. Н., 1989. Рессетинская культура//Мезолит СССР. М. (Археология СССР.)

- Сорокин А. Н., 1990. Бутовская мезолитическая культура (по материалам Деснинской экспедиции). М.

- Сорокин А. Н., 1994. Еще раз о происхождении кундской культуры//Междунар. конф. к 100-летию в. И. Равдоникаса: Тез. докл. СПб.

- Сорокин А. Н., 2000. Парадоксы источниковедения мезолита восточной Европы//Тверской археологический сборник. вып. 4. Т. 1. Тверь.

- Сорокин А. Н., 2001. Проблемы источниковедения мезолита восточной Европы//Практика и теория археологических исследований: Тр. Отдела охранных раскопок. М.

- Сорокин А. Н., 2002. Мезолит Жиздринского полесья: Проблема источниковедения мезолита восточной Европы. М.

- Сорокин А. Н., 2004. Мезолит волго-Окского бассейна//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.

- Сорокин А. Н., 2006а. К проблеме финального палеолита Центральной России//РА. № 2.

- Сорокин А. Н., 2006б. К проблеме финального палеолита Центральной России//РА. № 4.

- Сорокин А. Н., 2006в. Мезолит Оки: Проблема культурных различий//Тр. Отдела охранных раскопок. вып. 5. М.

- Сорокин А. Н., 2006г. Диалог о генезисе кундской культуры//Тверской археологический сборник.

- вып. 6. Тверь.

- Сорокин А. Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.

- Сорокин А. Н., Ошибкина С. В., Трусов А. В., 2009. На переломе эпох. М.

- Среда обитания человека в голоцене по данным изотопно-геохимических и почвенно-археологических исследований (Европейская часть России): Коллективная монография/Под ред. в. И. Николаева. М., 2002.

- Тарасов Л. М., 1965. Палеолитическая стоянка Гагарино (по раскопкам 1962 г.)//МИА. № 131.

- Тарасов Л. М., 1979. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л.

- Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24-8 тыс. л. н.)./Отв. ред. А. К. Маркова, Т. ван Кольфсхотен. М., 2008.

- Galinski Т., 1997. Mezolit Europy. Szczecin.

- Galinski T., 2001. The Mesolithic of Europe. Szczecin.

- Koltsov L. V, Zhilin M. G., 1999. Tanged points cultures in the upper Volga Basin//Tanged Points Cultures in Europe/S. Kozlowski et al. (eds.). Lublin.

- Kozlowski S. K., 1972. Pradzije ziem polskich od IX do V tysiaclecia p. n. e. Warszawa.

- Kozlowski J. K., Kozlowski S. K., 1975. Pradzieje Europy od XL do IV tysiaclecia p. n. e. Warszawa.

- Ostrauskas T., 2002. Kundos kulturos tyrinejimu problematika//Lietuvos arheologija. T. 23.

- Pavlov 1 -Northwest: The upper Palaeolithic burial and its settlement context//The Dolni Vestonice Studies. Brno, 1998. Vol. 4.

- Sorokin A. N., 1999. On the problem of influence of Volga-Oka Mesolithic to the origin of Kunda culture//L'Europe des derniers chasseurs: Epipaleolithique et Mesolithique: Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII (Grenoble, 18-23 Septembre 1995)/Edite par Andre Trevenin, sous la direction scientifique de Pierre Bints. Paris.

- Sulgostowska S., 1999. Final Palaeolithic Masovian cycle and Mesolithic Kunda culture relations//Tanged Points Cultures in Europe/S. Kozlowski et al. (eds.). Lublin.