Ресурсы климата для развития туризма на западном побережье озера Байкал

Автор: Башалханова Людмила Базарсадаевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

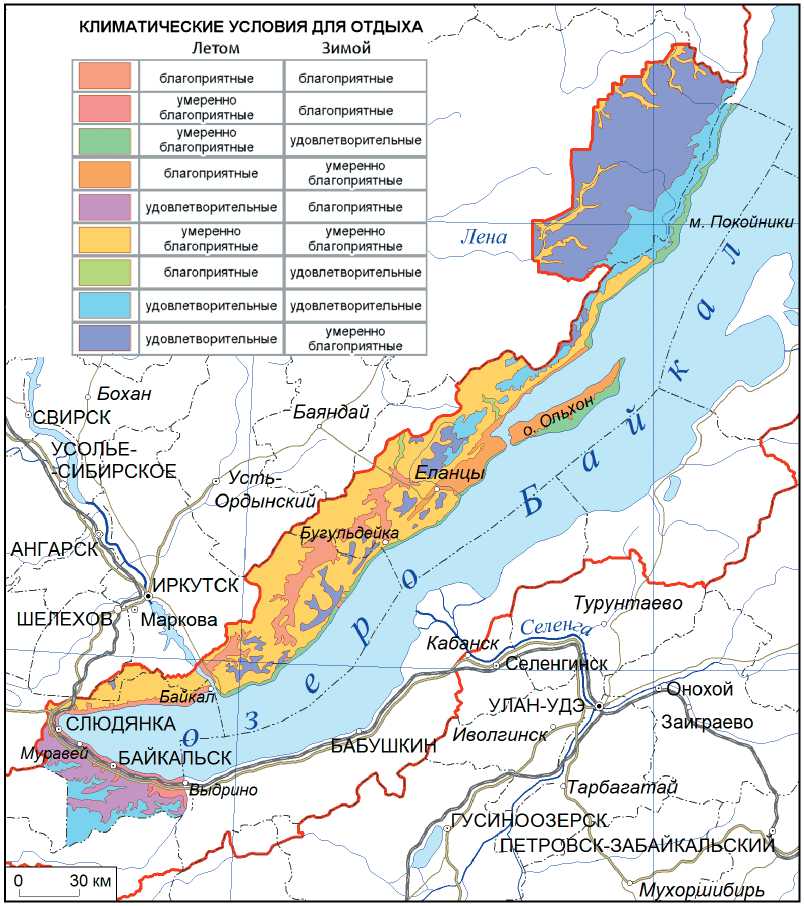

В статье рассмотрены условия формирования и ресурсы климата Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). Выделены зоны сильного, умеренного и слабого влияния климатообразующих эффектов водной массы озера Байкал и орографии. Для качественной оценки рекреационного потенциала климата проведена систематизация наиболее значимых для отдыха показателей по объему их воздействия. Приложение ресурсно-оценочного подхода к особенностям мезоклимата позволило дифференцировать территорию и представить картосхему посезонных условий для рекреационной деятельности. Благоприятными условиями для ее круглогодичного развития отличаются лишь прибрежная полоса с устьевыми участками речных долин Олхинского плато и юго-западная оконечность озера, за пределами котловины - днища речных долин и нижних частей наветренных склонов Приморского хребта. Выраженные благоприятные условия для зимнего отдыха характерны для юго-восточного побережья и наветренных склонов Хамар-Дабана, для летнего - побережья Малого Моря, о. Ольхон, Тажеранские степи и надежно защищенные от ветра местоположения по всему западному побережью вплоть до Приольхонья. Показано, что летом снижение рекреационного потенциала климата на юго-восточном побережье озера и долинах рек в большей мере связано с высокой повторяемостью пасмурных погод, повышенным количеством осадков и числа дней с грозами, а на западном побережье озера - с особенностями температурно-ветрового режима. Здесь пульсационный характер изменения ветрового режима отрицательно сказывается на теплоощущении человека и способствует сокращению благоприятного периода.

Рекреационные ресурсы климата, мезоклимат, зона влияния, побережье оз. байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/140236951

IDR: 140236951 | УДК: 551.582(571.5) | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10310

Текст научной статьи Ресурсы климата для развития туризма на западном побережье озера Байкал

Введение . Развитие туризма на побережье оз. Байкал зависит от ряда факторов, среди которых природно-климатические занимают одно из ведущих мест. Это связано с большой пространственной и временной контрастностью климатических условий и ресурсов, как благоприятствующих отдыху, так и ограничивающих пребывание человека на открытом воздухе. Многие исследователи (К.Н. Мизандронцева, 1985; Н.П. Ладей-щиков, 1982 и др.) обращались к вопросам формирования биоклимата побережья оз. Байкал. На современном этапе, когда туризм становится здесь отраслью хозяйствования, важно выявить территории с различными условиями посезонного отдыха.

Особенности формирования климата

Основными факторами формирования климата исследуемой территории являются четко выраженная смена системы циркуляции атмосферы в теплый и холодный периоды, повышенный приток солнечной радиации, ее перераспределение под влиянием существенных различий деятельной поверхности. В холодный период (октябрь– март) на фоне азиатского антициклона в котловине оз. Байкал и над его побережьями формируется локальная область пониженного давления вследствие отепляющего влияния водной массы озера [3]. Барические градиенты могут достигать 4–9 гПа, что поддерживает усиление северозападных ветров, имеющих наибольшую скорость в устьях рек, если долины ориентированы по преобладающему потоку. В теплый период (май–август) на фоне малоградиентного поля пониженного атмосферного давления над югом Восточной Сибири из-за охлаждающего влияния водных масс озера над Байкалом формируется локальный барический максимум, с которым связано размывание облачности нижнего яруса и повышенное по сравнению с равно- широтными территориями число часов солнечного сияния (2200–2400 ч). Перепад атмосферного давления между его центром и окружающими районами у поверхности земли в среднем может составлять 2–4 гПа, что направляет воздушные потоки с озера на сушу и способствует активизации бризо-вой и горно-долинной циркуляций.

Особые условия местной циркуляции и повышенная прозрачность атмосферы обеспечивают максимальный для всей территории Прибайкалья приток солнечной радиации в Приольхонье. Величины суммарной радиации в среднем за год составляют на маломорском побережье Ольхона и Тажеранских степях 4700 МДж/м², снижаются до 4400 на южном и 4000 МДж/ м² на северном побережьях озера [1]. Часть этой суммы отражается деятельной поверхностью, отражательная способность которой изменяется от 20% летом до 70% зимой, в переходные периоды – 30–40%. Среднегодовые его значения зависят от продолжительности залегания снежного покрова. Почти половина поглощенной радиации рассеивается длинноволновым излучением. Радиационный баланс с марта по октябрь имеет положительные величины, а его годовые суммы на этих территориях варьируют в пределах 1300–1700 МДж/м², в горной части они снижаются до 1100 МДж/м² из-за более высокой отражательной способности и длинноволнового излучения [3]. Примерно это количество солнечной энергии обеспечивает нагревание земной поверхности и атмосферного воздуха, определяет суточный и сезонный режим испарения и конденсации влаги.

Следовательно, под влиянием местных особенностей подстилающей поверхности и их различных сочетаний (абсолютная высота местности, крутизна и экспозиция склонов, расчлененность рельефа, удаленность от уреза воды, шероховатость, увлажненность и альбедо поверхностей и пр.) создаются значительные контрасты в формировании мезоклимата, которые оказывают существенное воздействие на хозяйственную деятельность человека и на условия его отдыха. Анализ пространственной дифференциации основных климатических показателей позво- ляет выделить три зоны, различающиеся по типам мезоклиматов и степени совокупных климатообразующих эффектов водной массы Байкала и орографии [4].

Зона сильного влияния включает узкую прибрежную полосу шириной от нескольких сотен метров до двух километров (простирающуюся на западном побережье примерно до высоты 500–600 м, а на южном до 800 м над ур.м.), устья долин рек, а также обращенные к озеру и опускающиеся практически к береговой линии склоны. Термический режим этой зоны находится под воздействием формирующихся над Байкалом воздушных масс, вследствие чего средняя месячная температура воздуха здесь осенью и зимой выше, а летом ниже, чем на окружающей суше. Их максимумы местами смещены на август (восточное побережье о. Ольхон, Бол. Голоустное, Коты, п. Порт Байкал), минимумы – на февраль. Средняя месячная температура самого холодного месяца 1 варьирует в пределах –16÷–20 °C, самого теплого – от 12 до 15,5 °C. Абсолютные минимальные и максимальные температуры воздуха также испытывают значительное влияние водных масс озера. Годовой абсолютный минимум температуры воздуха изменяется от –40 (Слюдянка) на Южном Байкале до –49 °C (Бу-гульдейка) на Среднем, в июле же он близок к нулю. Абсолютный максимум составляет 30–33 °C, зимой он на всей территории положителен и достигает в декабре-феврале 3–9 °C. Продолжительность вегетационного периода, за который обычно принимают период со среднесуточной температурой воздуха выше 5 °C, составляет 4–4,5 месяца, безморозного – 3,5–4,5 месяца. Суммы средних суточных температур воздуха выше 10 °C варьируют от 600 на севере (Котельниковский маяк) до 1500 °C (Ташкай, бухта Песчаная) в зависимости от местоположения. Сумма отрицательных температур за зиму (период со среднесуточной температурой воздуха ниже –5 °C) наименьшая в защищенных от северо-западных вторжений местоположениях (–1700 °C, бухта Песчаная), на остальной тер ритории колеблет ся от –2000 до –2500 °C.

Наиболее существенно в пространственном распределении в зоне сильного влияния различаются режим ветра и осадков. Характерная мозаичность в распределении сумм осадков в условиях неоднородной подстилающей поверхности других территорий [14, 15] в полной мере проявляется здесь. Все западное побережье, находящееся в «дождевой тени» Олхин-ского плато, Приморского и Байкальского хребтов, отличается меньшим годовым количеством осадков, особенно Приоль-хонье. Годовое количество атмосферных осадков 2 в прибрежной зоне Приольхо-нья всего 200–300 мм, что представляет абсолютный годовой минимум осадков для всего побережья Байкала. Около двух третей этой суммы выпадает за три летних месяца (июнь–август). В отдельные годы в зависимости от условий циркуляции атмосферы возможны отклонения от нормы месячных и годовых сумм осадков. Так, за 1988 г. на о. Ольхон выпало осадков на 150–200 мм больше нормы (в 1,7 раза), а за 1979 г. здесь же – на 80–110 мм меньше нормы (в 1,5–2 раза). Суточный максимум осадков при его средней величине 30–35 мм может достигать 55 мм один раз в 10 лет, 65 мм – в 20 лет, 80 мм – в 50 лет.

К северу вдоль западного побережья сумма осадков немного возрастает (до 350 мм) за счет дополнительной конденсации влаги с акватории озера [3]. К югу от Приольхонья вдоль западного побережья сумма осадков заметно повышается до 450–500 мм (Коты, Исток Ангары, Маритуй) и продолжает расти на южном побережье озера в восточном направлении от 550 мм (Слюдянка, р.п. Култук) до 1100 мм (Выдрино) в год. Наблюденный суточный максимум осадков на подветренных склонах Олхинского плато существенно ниже (60 мм, Маритуй), чем у подножья Хамар-Дабана (144 мм, Слюдянка).

Образование устойчивого снежного покрова на северо-западном и южном побережьях отмечается уже в первой половине ноября, а в отдельных местоположе- ниях западного побережья и Приольхонья он сдвинут на первую декаду (Бол. Голоустное) и конец декабря-начало января (Таш-кай, Сарма). Его разрушение почти на всей территории зоны сильного влияния происходит в марте, со сдвигом на начало апреля в восточном направлении вдоль южного побережья озера и на конец апреля – северо-западном. Число дней с устойчивым снежным покровом наименьшее в отдельных местоположениях западного побережья и Приольхонье (70–75 дней), возрастает к северу до 170, к югу по западному побережью до 150, к востоку по южному побережью до 170 (Выдрино). Средняя высота снежного покрова на юго-восточном побережье может составлять более 40 см, на севере – около 20–30 см, на остальной территории – от 3 до 15 см, при максимальных – от 11 до 42 см. В отдельные годы на открытых участках Приольхонья, речных долинах вдоль западного побережья отмечается выдувание снежного покрова. При исследовании многолетних колебаний толщины снежного покрова (4–15 см) за период 1961–2010 гг. отмечено сохранение здесь его высокой вариабельности. В условиях температурных колебаний последних десятилетий выявлена большая изменчивость в продолжительности залегания устойчивого снежного покрова. Наибольшее повышение длительности такого периода составило 34 дня (Бол. Голоустное) [7].

Режим ветра на исследуемой территории определяется взаимодействием преобладающего западного и северо-западного переноса воздушных масс и потоков местной горно-долинной и бризовой циркуляций. Значительное влияние на циркуляцию оказывает орография, трансформирующая направление воздушных потоков (преобладают ветры вдоль долин) и способствующая усилению скорости ветра в узких долинах, на перевалах, вдоль крутых склонов. В осенне-зимний период преобладают западные 3 и северо-западные ветры, в теплый период наряду с ними значительна повторяемость продольных северо-восточных (верховик) и юго-западных (култук) ветров. На открытых в сторону озера участках побережья, мысах и дельтах последние становятся преобладающими. От истока Ангары и севернее по западному побережью скорости ветра значительны в течение всего года, а в ноябре-декабре они максимальны и достигают 6–9 м/с в месяц. Средняя годовая скорость составляет 2–5 м/с, повторяемость штилей – 10–25% в год. Наибольшая скорость ветра, возможная один раз за 20 лет, превышает 29 м/с, а на северо-западном побережье может достигать 60 м/с. В последние годы становятся частыми здесь случаи усиления ветра до 35–40 м/с [9]. Число дней с сильным ветром (выше 15 м/с) в среднем за год изменяется от 20 на южном побережье и о. Ольхон до 73 на отдельных участках западного побережья. Максимальное количество таких дней приходится также на ноябрь и декабрь (9–13 в месяц).

Летом в прибрежных районах часто отмечаются бризовые потоки, наиболее выраженные в дневные часы. Скорость ветра сильно варьирует в зависимости от местоположения. Например, в различные годы средняя июльская скорость ветра в долине Бугульдейки может изменяться почти в два раза, а в отдельные декады – еще более. Среднесуточная скорость ветра здесь может достигать 7 м/с, а его порывы, превышающие 20 м/с, достаточно обычны [5]. В суточном ходе ветрового режима независимо от его интенсивности в различные сезоны выявлены четкие закономерности изменения скорости и направления ветра, обусловленные физико-географическими особенностями местоположения. Основной фактор, определяющий метеорологический режим и развитие процессов местной циркуляции, – ориентация долины Бугульдейки по отношению к береговой линии оз. Байкал.

Так, по экспедиционным данным круглосуточной регистрации характеристик ветрового режима с помощью самописцев получено, что как в июле, так и в августе-сентябре ветровой поток в долине Бугульдейки практически регулярно меняет в течение суток направление на противоположное [5]. Для ночного вре- мени характерны северные и северо-восточные направления, днем их диапазон более широк – от юго-западного до восточно-юго-восточного. Изменчивость ветровых характеристик проявляется в постоянных пульсациях скорости и направления воздушного потока, что и есть результат сложного взаимодействия циркуляционных процессов на побережье Байкала и в долине Бугульдейки, типичных для байкальского побережья. Низкая температура на Байкале в весенне-летний период, а, следовательно, и сильные различия температурного режима приземного слоя воздуха над озером и прибрежными участками суши и интенсивная циркуляционная деятельность формируют особый микроклимат прибрежных территорий. Температурный режим в долине Бугуль-дейки, как и во всех байкальских речных долинах и распадках, зависит от направления перемещения воздушных масс. Летом холодный воздух поступает сюда с озера с ветрами южных румбов через горловину долины, с востока и северо-востока с верховиком, относительно теплый, прогретый над сушей – с северо-северо-востока вдоль долины, с севера и северо-запада – через горные хребты. Пульсационный характер изменения ветрового режима вызывает резкие колебания температуры воздуха. При изменении направления ветра наблюдается «скачок» температуры воздуха как в долине, так и на берегу, которая в течение пяти минут меняется на 5–7 °C, причем на протяжении суток таких скачков может быть несколько, и особенно они ощутимы в ясную малооблачную погоду при максимальном тепловом контрасте вода-суша.

Зона умеренного влияния включает выровненные поверхности в сочетании с глубоко врезанными долинами, а также обращенные к озеру склоны побережья. Преимущественная высота зоны колеблется в пределах 600–800 м над уровнем моря по западному побережью и примерно до 1200 м – по южному. Мезоклимат зоны отличается меньшей короткопериодной изменчивостью температуры, влажности воздуха и скорости ветра и большей пространственной контрастностью метеорологических условий, связанных со строением рельефа и расстоянием от берега озера. Так, по данным экспедиционных исследований [5] выявлено, что в долине р. Ку-челги, ориентированной почти параллельно береговой линии, открытой к Малому Морю, защищенной гривой от вод Байкала и Приморским хребтом от северо-западных вторжений воздушных масс, температурный режим более стабилен. Различия средней суточной температуры воздуха в долине Бугульдейки и Кучелги на уровне двух метров в июле составили от 1 до 5 °C, а в первой половине дня они достигали 10 °C. Суточная амплитуда в этих случаях в сравниваемых долинах различалась почти в два раза. В долине Кучелги летом постоянно теплее, чем в долине Бугульдейки, из-за более высокой температуры воздуха как днем, так и ночью. Разница максимальных значений в среднем составляет около одного градуса, а в отдельных случаях достигает 7 °C. Для минимальных температур она весьма существенна – 2 °C в среднем и до 5 °C в отдельные дни.

В пределах зоны абсолютный максимум температуры выше (35–40 °C), абсолютный минимум ниже (–45÷–55 °C), чем в первой зоне. Безморозный период сокращен до 3–3,5 месяцев. Суммы летних (период со средней суточной температурой воздуха выше 10 °C) и зимних температур составляют соответственно около 800–1500 и –2300÷–2500 °C. Наименьшее годовое количество осадков (200–300 мм) выпадает в Тажеранских степях. Его количество повышается с высотой местоположения в северном, а также и в южном направлениях вдоль западного побережья. На склонах Хамар-Дабана, обращенных к озеру, отмечается наибольшее количество осадков (до 1400 мм в год). Наблюденный максимум осадков составляет около 260 мм/сутки. Здесь средняя высота снежного покрова наибольшая по всей зоне и варьирует в пределах 120 см, максимальная – 160, минимальная – около 100 см. Средняя годовая скорость ветра ниже, чем в первой зоне, повторяемость штилей в межгорных понижениях может составлять до 40% в год.

В третьей зоне влияние водных масс озера ослабевает, и ее мезоклимат фор- мируется главным образом под влиянием орографического строения местности и имеет четко выраженные черты континентального климата. Высокогорные районы характеризуются сравнительно низкими температурами воздуха в летний период, повышенным количеством осадков (до 700 мм) и значительной повторяемостью сильных ветров. Устойчивый снежный покров устанавливается с октября, а его разрушение происходит в мае. Высота снежного покрова варьирует в широких пределах (100–300 см) в зависимости от местоположения. Климат среднегорных таежных и подгорных подтаежных районов, приуроченных к нижним частям склонов, отличается более высокими летними температурами воздуха и пониженными скоростями ветра. Устойчивый снежный покров отмечается преимущественно с ноября по конец апреля, его высота достигает в среднем 40–50 см, на склонах – 100– 130 см. Климат днищ глубоко врезанных речных долин характеризуется наиболее высокими температурами летнего периода и самыми низкими – зимнего, скорости ветра здесь понижены.

Оценка рекреационных ресурсов климата

На территории ЦЭЗ БПТ трансформация макроклиматических процессов под влиянием местных особенностей подстилающей поверхности способствует формированию контрастных условий для отдыха человека. По существующим на современном этапе методам оценки рекреационных ресурсов климата [8, 11, 17] режим солнечной радиации с большим количеством солнечного сияния (2200–2400 ч/год) и коротким периодом ультрафиолетовой недостаточности (менее месяца) оценивается как оптимальный. Но резкие короткопери-одные температурно-ветровые колебания, пространственные особенности режима осадков и ветра создают разные условия для рекреационного освоения.

Отдых человека на открытом воздухе предъявляет повышенные требования к различным условиям погоды [10, 13, 16]. Поскольку одна и та же температура воздуха производит неодинаковое тепловое воздействие на организм человека при разных скоростях ветра и влажности воздуха, для учета их комплексного влияния в теплый период продолжают применять нормально-эквивалентно-эффективную температуру (НЭЭТ) [12]. Уровни комфортного теплоощущения по шкале НЭЭТ варьируют в широких пределах в зависимости от степени адаптированности человека к внешним условиям. Использование продолжительности значений НЭЭТ выше 8 °C для фоновой оценки контрастных территорий показало ее эффективность [2]. Приведенная температура (Qпр) выражает теплопотери с открытой поверхности тела человека зимой под совместным воздействием температуры воздуха и скорости ветра [10]. При величинах приведенной температуры ниже –32 °C повышается возможность обморожений открытых поверхностей тела и отдых на открытом воздухе ограничен.

Поэтому в качестве основных показателей, оказывающих влияние на условия отдыха, рассматривались периоды с НЭЭТ выше 8 °C; с Qпр. ниже –32 °C; с устойчивым снежным покровом и благоприятной его высотой (15–40 см); суммы средних суточных температур выше 10 °C и ниже –5 °C, характеризующие термический потенциал летнего и зимнего периодов, а также годовое количество осадков, число дней с сильным ветром (более 15 м/с) и грозой. Для качественной оценки рекреационного потенциала климата проведена систематизация упомянутых показателей по продолжительности и объему их воздействия (табл. 1), который условно можно оценить в баллах от 1 до 3. Балльно–оценочный подход в неопределенных ситуациях позволяет получить хотя бы качественную оценку разнонаправленного воздействия параметров на соответствующие условия [2, 6].

Колебания каждого из приведенных показателей отражают в той или иной степени изменение условий отдыха человека на открытом воздухе. Летом наиболее предпочтительны территории с большей продолжительностью НЭЭТ выше 8 °C, меньшей грозовой активностью и меньшим количеством осадков, то есть меньшим числом пасмурных и дождливых дней. Для зимнего отдыха наиболее важными являются сочетание продолжительности периодов с устойчивым снежным покровом значимой высоты (15–40 см) и Qпр. ниже –32 °C. Охлаждающее воздействие повышенных скоростей ветра существенно ухудшает условия отдыха. Кроме того, территории с большим числом дней с сильным ветром (более 15 м/с) и большим количеством осадков предъявляют повышенные требования к организации отдыха. В итоге разнонаправленного воздействия параметров по сумме баллов можно различить три уровня пригодности

Таблица 1 – Систематизация показателей по характеру воздействия

Table 1 – Systematization of indicators by the impact

|

Показатели |

Характер воздействия (баллы) |

||

|

Благоприятный (1) |

Умеренный (2) |

Не благоприятный (3) |

|

|

НЭЭТ выше 8 °C, число дней |

> 70 |

40–70 |

< 40 |

|

Число дней с грозой |

< 15 |

15–25 |

> 25 |

|

Сумма средней суточной температуры воздуха выше 10 °C |

Выше 1200 |

800–1200 |

Ниже 800 |

|

Сумма осадков в год, мм |

200–350 |

350–550 |

> 550 |

|

Qпр. ниже –32 °C, число дней |

< 30 |

30–60 |

> 60 |

|

Число дней с устойчивым снежным покровом |

> 150 |

100–150 |

< 100 |

|

Число дней с ветром более 15 м/с в год |

< 20 |

20–50 |

> 50 |

|

Сумма средней суточной температуры воздуха ниже –5 °C |

Выше –2500 |

–2500–3000 |

Ниже –3000 |

климата для отдыха на открытом воздухе: менее 5 баллов – благоприятные условия, 6–8 – умеренно благоприятные, 9–12 – удовлетворительные.

Приложение такого ресурсно-оценочного подхода к мезоклимату ЦЭЗ БПТ позволило получить качественную оценку рекреационных ресурсов климата (рис. 1).

Благоприятными условиями для отдыха в течение года отличается климат речных долин и нижних частей наветренных склонов Приморского хребта с благопри- ятным температурно-ветровым режимом, продолжительным залеганием и достаточной высотой снежного покрова. На побережье озера это лишь прибрежная полоса с устьевыми участками речных долин у подножья Олхинского плато и юго-западная оконечность озера. Однако в среднем незначительная высота снежного покрова (менее 15 см) на большей части этой территории потребует здесь дополнительных затрат по обустройству и содержанию лыжных трасс.

Рис. 1 – Ресурсы климата для отдыха (сост. Бардаш А.В.)

Fig. 1 – Сlimate resources of for recreation

Благоприятные условия для летнего отдыха на побережье Малого Моря, о. Ольхон, Тажеранских степях, а также в надежно защищенных от ветра местоположениях по всему западному побережью озера, вплоть до Приольхонья обеспечиваются сочетанием высокой продолжительности солнечного сияния, наименьшего количества осадков, относительно высокими средними месячными значениями НЭЭТ. При этом необходимо иметь в виду, что в узкой прибрежной полосе всегда присутствует риск резкой смены температурно– ветрового режима, который существенно снижается с удалением от береговой линии. Высокий термический потенциал узких долин Приморского хребта отличает их относительно благоприятные условия для летнего отдыха.

Продолжительный период залегания снежного покрова значимой высоты (15– 40 см) в сочетании с ясной малооблачной погодой и температурно-ветровым режимом, не ограничивающим пребывание на открытом воздухе зимой, позволяет отнести к благоприятным в зимний сезон предгорья и горно-таежные наветренные склоны Хамар-Дабана и долины рек. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в долинах рек период с благоприятной высотой снежного покрова составляет всего 1–1,5 месяца, а в течение остальных 3,5–4 месяцев лежит глубокий снег, что создает дополнительные проблемы в организации отдыха.

Умеренно благоприятные условия отдыха в течение всего года преобладают на склонах Олхинского плато, склонах Приморского хребта, днищах долин и нижних частях наветренных склонов Байкальского хребта. Зимой умеренно благоприятные условия отдыха возможны на Маломорском побережье озера, о. Ольхон, Тажеран-ских степях. При этом основным фактором, снижающим благоприятность зимнего отдыха в Приольхонье, является наименьший для всей территории ЦЭЗ БПТ период с устойчивым залеганием снежного покрова, а также его небольшая высота.

Летом формирование умеренно благоприятных условий отдыха на юго-восточном побережье озера и долинах рек в большей мере связано с высокой повторяемостью пасмурных погод, повышенным количеством осадков и числа дней с грозами, а на западном побережье озера – с особенностями температурноветрового режима. Здесь пульсационный характер изменения ветрового режима, сопровождающийся эффектом «скачка» температуры воздуха, отрицательно сказывается на теплоощущении человека из-за резкого снижения НЭЭТ (на 6–8 °C). Период со средними месячными НЭЭТ выше 8 °C составляет менее 40 дней.

Удовлетворительные условия для отдыха в течение года на склонах подгольцовых, гольцовых и субальпийских высокогорий вызваны малой теплообе-спеченностью, существенно охлаждающим влиянием повышенных скоростей ветра на вершинах и открытых склонах, что является основным ограничивающим фактором рекреационной деятельности в декабре–январе, а в высокогорьях Байкальского хребта еще и в феврале.

Длительное залегание глубокого снежного покрова, местами неравномерного, также является фактором, осложняющим отдых. Зимой на западном побережье озера такие условия связаны с высокой повторяемостью повышенных скоростей ветра, особенно до замерзания озера, относительно коротким периодом залегания устойчивого снежного покрова в сочетании с его малой высотой. В январе, после ледостава, скорости ветра по всему западному побережью заметно снижаются (на 2–3 м/с), но одновременно понижаются и температуры воздуха (на 3–4 °C). Поэтому здесь еще и в феврале средние месячные значения Qпр продолжают оставаться близко к порогу ограничения (–32 °C).

Летом удовлетворительные условия отдыха в таежном среднегорье обусловлены частой повторяемостью облачных и дождливых погод, повышением числа дней с грозами.

Заключение. Всесторонний аналитический обзор работ по формированию климата ЦЭЗ БПТ, оценка его ресурсов показали неоднозначное воздействие климата на рекреационную деятельность. Сложное взаимодействие макроклимати- ческих процессов, местных особенностей рельефа и сезонных локальных барических образований над Байкалом способствует формированию разных типов мезоклимата, которые по степени совокупных климатообразующих эффектов водной массы озера и орографии можно выделить в три зоны – сильного, умеренного и слабого воздействия.

В зоне сильного влияния, включающей узкую прибрежную полосу шириной от нескольких сотен метров примерно до двух километров, четко выделяются относительно сухое западное побережье и южное – с большим количеством осадков. Кроме того, зона сильного влияния отличается резкой короткопериодной изменчивостью температурно-ветрового режима, особенно ярко выраженной в долинах рек, прорезывающих Приморский хребет. Повышенное число дней с сильным порывистым ветром предъявляет определенные требования к инженерным решениям застройки, а короткопериодная изменчивость – к уровню здоровья рекреантов.

Приложение ресурсно-оценочного подхода к особенностям мезоклимата ЦЭЗ БПТ позволила представить качественную посезонную характеристику условий отдыха. На побережье Байкала благоприятными условиями для круглогодичного отдыха отличаются лишь прибрежная полоса с устьевыми участками речных долин Олхинского плато и юго-западная оконечность озера, за пределами котловины – днища речных долин и нижних частей наветренных склонов Приморского хребта. Выраженные благоприятные условия для зимнего отдыха характерны для юго-восточного побережья и наветренных склонов Хамар-Дабана, для летнего – побережья Малого Моря, о. Ольхон, Тажеранские степи и надежно защищенные от ветра местоположения по всему западному побережью вплоть до Приольхонья. При этом всегда присутствует риск резкой смены температурноветрового режима.

Полученная дифференциация существенно расширяет возможности по организации отдыха населения за счет развития соответствующей инфраструктуры. Наличие обширных климатически благоприятных территорий в относительной близости от побережья озера при обязательном учете мезоклиматических особенностей позволяет решить ряд многоплановых задач: уменьшит нагрузку на побережье; внесет разнообразие в программы мероприятий; снизит риски от переохлаждения и смягчит требования к правилам застройки.

Список литературы Ресурсы климата для развития туризма на западном побережье озера Байкал

- Байкал. Атлас/Ред. Г.И. Галазий. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1993. 160 с.

- Башалханова Л.Б., Веселова В.Н., Корытный Л.М. Ресурсное измерение социальных условий жизнедеятельности населения: Монография. Новосибирск: Академ. изд-во «Гео», 2012. 221 с.

- Буфал В.В. Мезо-и микроклиматические особенности//Природопользование и охрана среды в бассейне Байкала. Новосибирск: Наука, 1990. С. 108-113.

- Буфал В.В., Линевич Н.Л., Башалханова Л.Б. Климат Приольхонья//География и природные ресурсы. 2005. №1. С. 66-73.

- Буфал В.В., Линевич Н.Л., Башалханова Л.Б. Ландшафтно-климатическая обусловленность рекреационного потенциала побережья оз. Байкал//География и природные ресурсы. 2004. №4. С. 50-55.

- Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. М.: РМАТ, 1999. 131 с.

- Максютова Е.В. Режим снежного покрова Предбайкалья в изменяющемся климате//Лед и Снег. 2017. Т.57. №2. С. 221-230 DOI: 10.15356/2076-6734-2017-2-221-230

- Сухова М.Г. Биоклиматические условия жизнедеятельности человека в Алтае-Саянской горной стране: Монография. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009. 260 с.

- Тимофеева С.С., Латышев С.В., Лощенко К.А., Потемкин В.Л. Мониторинг опасных природных явлений на территории Иркутской области//Вестник ИрГТУ. 2010. №3(43). С. 30-35.

- Хайруллин К.Ш., Карпенко В.Н. Биоклиматические ресурсы России//Климатические ресурсы и методы их представления для прикладных целей. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. С. 25-46.

- Яковенко Э.С., Джабарова Н.К., Фирсова И.А. Перспективы освоения курортно-рекреационного потенциала Восточной Сибири//Курортная медицина. 2014. №2. С. 11-17.

- Grigorieva E.A. Human Morality and Climate in Khabarovsk, Russian Far East//Proc. Int. Symposium 2015 on "Global Health Issues in Asia". Daejeon: KAST and AASSA, 2015. Pр. 318-335.

- Grigorieva E.A. Clothing insulation for thermal comfort in climates of extreme cold: A comparison of two schemes for the case of the Russian Far East//Proc. оf the 19th International Congress of Biometeorology. Auckland: International Society of Biometeorology. 2011. Pp. 195(1-6).

- Donat M.G. Updated analysis of temperature and precipitation extreme indices since the beginning of the XX century: The HadEX2 dataset//Y. Geophys. Res. 2013. Vol.118. Pр. 2098-118.

- Trenberth K.E. Changes in precipitation with climate change//Climate Research. 2011. Vol.47. Pр. 123-138 DOI: 10.3354/cr00953

- Pearce P., Filep S., Ross G. Tourists, Tourism and the Good Life. NY: Routledge, 2011, 242 р.

- Scott D., Hall C., Gossling M.S. Tourism and climate change: impacts, adaptation and mitigation. London; NY: Routledge, 2012. 440 p.