Ресурсы пресных подземных вод на североохотоморском побережье

Автор: Глотова Людмила Петровна, Глотов Владимир Егорович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризована специфика формирования ресурсов пресных подземных вод на северном побережье Охотского моря. Значительную роль при этом играет расположение территории южнее Главного водораздела Земли. Распространения многолетнемерзлых пород здесь прерывистое и слабо прерывистое, поэтому основными элементами зоны активного водообмена являются: водоносный сезонно-талый слой, надмерзлотные и сквозные талики, а также подмерзлотная водоносная зона гипергенной трещиноватости. В связи с этим на изученной территории модуль подземного стока достигает наибольших значений на Северо-Востоке России. Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод, принятая равной 10% минимального стока в зимнюю межень, оценена в 768 тыс. м3/сут.

Северо-восток России, североохотоморское побережье, подземные воды, водоснабжение

Короткий адрес: https://sciup.org/148204456

IDR: 148204456 | УДК: 556.3(571.65)

Текст научной статьи Ресурсы пресных подземных вод на североохотоморском побережье

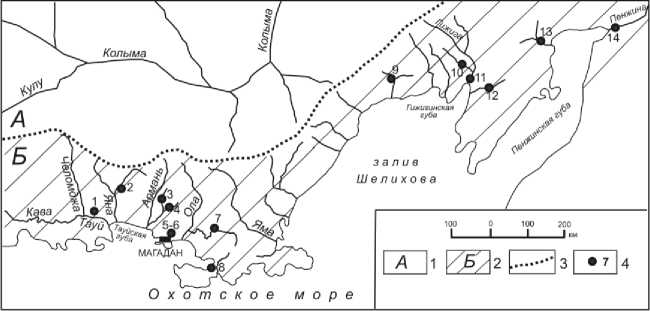

К североохотоморскому побережью мы относим часть территории Северо-Востока России, ограниченную с севера Главным водоразделом Земли (ГВЗ), а с юга – береговой линией северного сегмента Охотского моря. Она протягивается полосой шириной 100-150 км на расстояние почти 1500 км от устья р. Урак на западе до устья р. Пенжина на северо-востоке (рис. 1). Данная территория наиболее промышленно освоена, здесь сосредоточено около 80% населения всей северовосточной окраины России. Перспективы увеличения численности населения и роста промышленного потенциала весьма велики [2], прежде всего, за счет использования рудных месторождений. Последние чаще всего расположены в долинах и на склонах малых горных водотоков 1-3-го порядков (по Р. Хортону). Это позволяет планировать резкое возрастание потребности в пресных питьевых водах для гражданского и промышленного водоснабжения. Обычно для этих целей используются речные или гидродинамически связанные с ними подземные воды зоны активного водообмена. Вместе с тем известно, что в зимнюю межень около 7 мес. в году общие ресурсы пресных вод определяются разгрузкой подземных. Поэтому изучение особенностей формирования ресурсов пресных подземных вод зоны активного водообмена является актуальным в научном и практическом отношении.

Цель работы: выявить особенности формирования и распространения ресурсов пресных подземных вод на северном побережье Охотского моря, оценить вклад подземных вод в общий речной сток.

Для достижения цели исследования использованы материалы, полученные автором, а также опубликованные результаты наблюдений на гидрометрических постах Колымского управления Гидрометеослужбы СССР и РФ (КУГМС) [7], гидрогеологических отрядов и партий бывшего Северо-Восточного территориального геологического управления (СВТГУ).

Методы исследования традиционные для обобщающих работ: анализ и синтез накопленных материалов, сравнительные оценки, генетическое расчленение гидрографов стока для выявления подземной составляющей общего стока рек.

Процессы формирования подземных вод на североохотоморском побережье связаны с географическими, геологическими, гидрогеологическими и геокриологическими условиями. Специфика географических условий проявляется в том, что территория Северного Приохотья является преимущественно гористой. Поэтому все реки относятся к типу горных, даже в тех случаях, когда долины их заложены в межгорных впадинах. Заозеренность территории не превышает 0,1%. При этом наиболее крупные озера - Глухое, Соленое находятся вблизи побережья и являются отшнурован-ными лагунами.

Особенности климатических условий создаются субмеридиональными циклонами и переносом тепла тихоокеанским (западно-камчат-ским) течением. По этой причине на охотоморском побережье повсеместно более теплая температура и больше осадков, чем в бассейне р. Колымы даже на одних и тех же широтах. Самая низкая среднегодовая температура воздуха на морском побережье зафиксирована в п. Талон в 33 км севернее устья р. Тауй (-7,2ºС). Наиболее высокая - на посту Тайгонос (-2,8ºС). Основной источник тепла и осадков – тихоокеанские циклоны, траектории которых ортогональны по отношению к морскому побережью на участке от устья р. Охота на западе до устья р. Яма, имеющего координату, близкую к 60° с.ш. Величина осадков здесь больше 558 мм/год. Восточнее устья р. Яна основные географические объекты (Охотско-Колымский водораздел, залив Шелихова, Пенжинская и Гижигинская губа) меняют субширотное простирание на северо-восточное. Это приводит к уменьшению выпадения осадков на побережье залива Шелихова до 453 и меньше мм/год при общем циклоническом увеличении температуры воздуха, которое накладывается на тепловое воздействие океанического течения.

Геологическое строение характеризуемого района определяется тем, что большая часть его площади занята эффузивными покровами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП). В состав ОЧВП включены массивы гранитов и гранодиоритов. Терригенные и туфогенные образования позднепермского, триасового и юрского возрастов слагают фрагменты Вилигинского и Кони-Тайгоносского террейнов. В соответствии с геологическим строением здесь развиты гидрогеологические массивы (ГГМ), адмассивы (АМ), вулканогенные супербассейны (ВСБ) с трещинными водами зоны гипергенеза (зоны выветривания) и трещинно-жильными водами зон тектонической трещиноватости.

Горные склоны и их подножия покрыты сезонноводоносными щебенчатыми, дресвяно- или глыбовощебенчатыми образованиями разного происхождения, преимущественно делювиального и коллювиального. В долинах рек и ручьев грунтовые воды залегают преимущественно в аллювиальных гравийно-галечниковых отложениях.

Рис. 1. Схематическая карта североохотоморского побережья (Северное Приохотье):

1 - водосборная площадь р. Колымы, 2 - водосборная площадь Северного Приохотья; 3 - Главный водораздел Земли (фрагмент); 4 - гидрологические посты, их номера в табл. 1

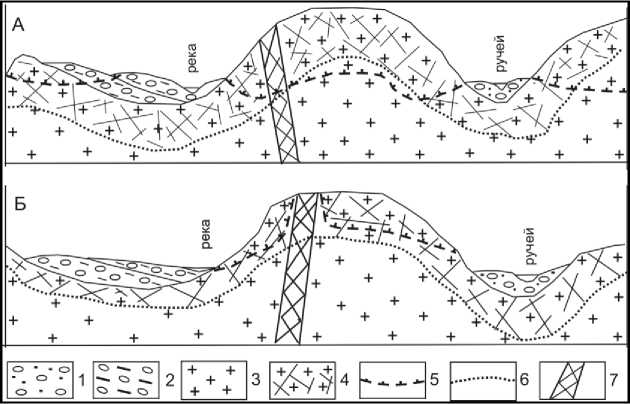

Геокриологические условия. По соотношению мощности толщи многолетнемерзлых пород (ТМП) и глубины развития гипергенной трещиноватости изученный район можно разделить на два подрайона -севернее широты 60° ^ и южнее. Севернее широты 60° в горных районах побережья породы на водоразделах проморожены до значительных глубин. В днищах водотоков 2-го и большего порядков (по Р. Хортону) образовались сквозные талики. Водоносными являются аллювиальные гравийно-галечниковые отложения мощностью до 10 м и трещиноватые породы зоны гипергенеза. Глубина сезонного промерзания 4,5 м. Боковые границы сквозных таликов не субвертикальные, как, например, в колымских районах, а имеют уклон под водоразделы. В поперечном сечении такой талик представляет собой трапецию, нижнее основание которой в 3-5 раз больше верхнего (рис. 2а).

Южнее широты 60° в горных районах территории имеет также прерывистое распространение, но породы на водоразделах проморожены до глубины чаще всего не более 100 м, реже до 150 м. К нижним частям склонов мощность ТМП сокращается до 5-10 м.

Сквозные талики существуют под руслами всех водотоков. Они выявлены и на горных склонах южной экспозиции вне связи с водотоками. Такие талики приурочены к зонам тектонической трещиноватости [5]. По результатам бурения скважин, глубина развития гипергенной трещиноватости больше современной мощности ТМП на склонах гор и на приводораздельных участках. Это определяет повсеместную обводненность зоны гипергенеза (рис. 2б). Изучение закономерностей пространственного распространения ТМП на североохотоморском побережье позволяет сделать вывод, что в данном районе прерывистость и мощность ее контролируются климатическими условиями, прежде всего, величиной выпадающих атмосферных осадков, а также фильтрационными свойствами приповерхностных слоев и их мощностью. Если последняя превышает глубину сезонного промерзания, то мощность ММП при прочих равных условиях сокращается, возникает сквозной талик. В свою очередь, параметры ТМП отражаются на количественных показателях участия подземного стока в питании рек.

Рис. 2. Схематические геокрилогические разрезы на площади североохотоморского побережья:

А - севернее 60°с.ш., Б - южнее 60° с.ш.: 1 - рыхлые преимущественно аллювиальные отложения четвертичного возраста; 2 - рыхлые кайнозойские отложения возраста; 3 - гидрогеологические массивы; 4 - то же в зоне гипергенеза; 5 - нижняя граница многолетнемерзлых пород; 6 - подошва зоны гипергенеза; 7 - зона разлома

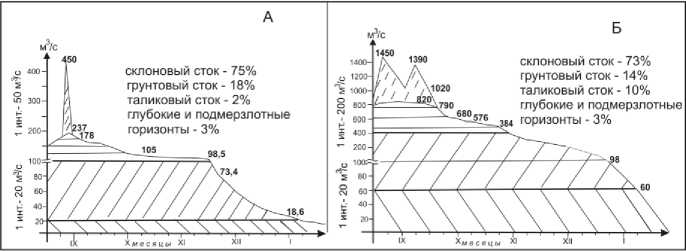

Результаты исследований. Многолетнее изучение стока рек на Северо-Востоке России показало, что реки, дренирующие Северное Приохотье, отличаются повышенной водностью. Среднегодовые модули стока их повсеместно больше 10 л/с·км2. Для сравнения, близкие по широтному положению реки бассейна Верхней Колымы имеют модуль стока меньше 10 л/с·км2 (табл. 1). Характеристики подземного стока в реки, представленные в табл. 1, рассчитаны с использованием метода генетического расчленения годового гидрографа стока для года, отвечающего по средним многолетним характеристикам для водотоков с водосборной площадью более 10 тыс. км2 (рис. 2).

По этим данным видно, что доля подземного питания рек составляет 25-27% общего, а с водосбором 380 тыс. м3 – 21%. Вместе с тем, в табл. 1 показано увеличение доли подземных вод до 77% общего стока по мере сокращения водосборной площади. Это отражает специфику питания рек в районах с прерывистой и островной криолитозоной [4].

Обсуждение результатов исследования. Для объяснения выявленных особенностей питания рек мы провели сравнительную оценку североохотоморского побережья с внутренними и арктическими районами Северо-Востока России, исходя и того, что общий (поверхностный и подземный) сток контролируется в основном климатическими условиями, прежде всего, температурой воздуха и количеством осадков. Как показано ранее [2, 3], ГВЗ разделяет Северо-Восток России на Циркумарктическую мерзлотно-гидрогеологическую область (ЦАО) и Циркумтихоокеанскую (ЦТО). В первой господствует континентальный климат с очень морозной зимой. Средняя годовая температура воздуха повсеместно ниже минус 10оС, количество осадков от 300 до 140 мм на побережье Ча-унской губы Восточно-Сибирского моря. Криогенный водоупор имеет сплошное распространение, достигая глубины 500-600 м на водоразделах и 200-250 м в межгорных впадинах. Сквозные талики очень редки. По этим причинам зона активного водообмена охватывает только сезонно-талый слой (СТС) и надмерзлотные талики. В долинах крупных рек активный водообмен осуществляется по таликовым окнам как водопоглощающим, так и водовыводящим и соединяющим подмерзлотные каналы трещиноватых пород. Надмерзлотные талики в поперечном разрезе имеют форму ванны, достигая наибольшей мощности под руслом реки. Соответственно, уменьшение водосборной площади приводит к сокращению объема водоносных отложений СТС и надмерзлотных таликов – основных элементов зоны активного водообмена. Поэтому подземное питание снижается до ничтожных значений в водотоках начальных порядков.

В ЦТО на североохотоморском побережье климат определяется влиянием тепловлагонесущих субмеридиональных циклонов, формирующихся в умеренных и низких широтах Тихого океана. Средняя годовая температура воздуха здесь выше минус 7,2оС, достигая на североохотоморском побережье минус 2,5оС, обычно минус 4-5,5оС. Среднегодовые осадки часто составляют более 500 мм. Характерны дожди в конце теплого периода года, поэтому промерзает СТС, насыщенный водой. Данный факт в сочетании с повышенной снегозаносимостью подножий речных долин способствует сокращению мощности криогенного водоупора и возрастанию ширины талика по всей поверхности днища речной долины.

Таблица 1. Сравнительные среднегодовые характеристики водотоков североохотоморского побережья и бассейна Верхней Колымы (по материалам КУГМС)

|

№ п/п |

Водоток, замыкающий створ |

Водосборная площадь, км2 |

Среднегодовой модуль стока, л/с^км2. |

Среднегодовой слой стока (числ.- мм; знамен. -%) |

||

|

общий |

подземный |

общий |

подземный |

|||

|

Северное Приохотье |

||||||

|

1 |

р. Пенжина, с. Каменское |

71 600 |

13,2 |

2,35 |

232 100 |

49 21 |

|

2 |

р. Гижига, 20 км выше устья |

11 700 |

13,5 |

3,8 |

418 100 |

120 29 |

|

3 |

р. Дукча, устье |

330 |

16,1 |

8,4 |

507 100 |

280 35 |

|

4 |

р. Каменушка, 4 км выше устья |

58,8 |

16,3 |

12,5 |

515 100 |

343 66 |

|

5 |

руч. Спутник, устье |

2,25 |

16,6 |

12,7 |

523 100 |

400 77 |

|

Верхняя Колыма |

||||||

|

1 |

р. Колыма, пост. Усть-Среднекан |

99400 |

9,2 |

2,4 |

232 100 |

49 21 |

|

2 |

р. Кулу, пос. Кулу |

10 300 |

9,2 |

2,4 |

290 100 |

85 29 |

|

3 |

руч. Контактовый Ниж ний |

21,2 |

8,6 |

0,9 |

273 100 |

27,4 10 |

|

4 |

руч. Северный, Лоток |

0,43 |

6 |

0,1 |

180 100 |

3 1,6 |

В ЦТО на североохотоморском побережье климат определяется влиянием тепловлагонесущих субмеридиональных циклонов, формирующихся в умеренных и низких широтах Тихого океана. Средняя годовая температура воздуха здесь выше минус 7,2оС, достигая на североохотоморском побережье минус

2,5оС, обычно минус 4-5,5оС. Среднегодовые осадки часто составляют более 500 мм.

Характерны дожди в конце теплого периода года, поэтому промерзает СТС, насыщенный водой. Данный факт в сочетании с повышенной снегозаносимо-стью подножий речных долин способствует сокраще- нию мощности криогенного водоупора и возрастанию ширины талика по всей поверхности днища речной долины. По указанным причинам в долинах всех водотоков Северного Приохотья, вплоть до элементарных, талики приобретают форму полос. В зону активного водообмена входят подземные воды СТС, надмерзлотных и сквозных таликов, а также подмерзлотные зоны региональной трещиноватости на участках с мощностью криогенного водоупора меньше глубины распространения этой зоны. Примечателен и тот факт, что сезонная водоносность СТС не принимается во внимание, хотя общая доля грунтового стока в речной превышает вклад подземных вод таликов. Как выяснено А.С. Кузнецовым и Ш.С. Насыбулиным, в бассейне р. Кулу на площади Колымской воднобалансовой станции (КВБС), при достижении глубины протаивания на склонах около 20 см поверхностный склоновый сток полностью трансформируется в грунтовый, даже при обильных и продолжительных дождях [6].

Рис. 3. Гидрографы стока рек Гижига (А) и Тауй (Б)

Таблица 2. Прогнозные минимальные эксплуатационные ресурсы подземных вод североохотоморского побережья

|

№ п/п |

Водотоки, замыкающий створ; период наблюдений (годы) |

Площадь водосбора, км2 |

Средние за 30 сут. миним. зимнего стока |

Минимальные ПЭРПВ (10% ми-ним. среднего за зимнюю межень) |

Минимальные ПЭР ПВ, м3/сут. |

||

|

расход, м3/с |

модуль стока, л/с∙км2 |

расход, м3/с |

модуль стока, л/с∙км2 |

||||

|

Участок побережья Тауйской губы |

|||||||

|

1 |

Тауй, пос. Талон; 19411981 |

25100 |

25,5 |

1,016 |

2,55 |

0,101 |

220 320 |

|

2 |

Лев. Яна (приток р. Яна), пос. Яма 1971-1987 |

1170 |

0,14 |

0,12 |

0,014 |

0,012 |

1210 |

|

3 |

Хасын, пос. Стекольный; 1941-1981 |

682 |

0,04 |

0,059 |

0,004 |

0,0059 |

345,6 |

|

4 |

Уптар, пос. Уптар; 19401980 |

265 |

0,32 |

1,208 |

0,032 |

0,121 |

2765 |

|

5 |

Магаданка, г. Магадан; 1938-1957 |

155 |

0,38 |

2,45 |

0,038 |

0,245 |

21168 |

|

6 |

Дукча, устье; 1961-1981 |

330 |

0,7 |

2,12 |

0,07 |

0,212 |

6048 |

|

7 |

Ланковая (бассейн р. Ола); 1979-1987 |

2020 |

2,75 |

1,36 |

0,275 |

0,136 |

13760 |

|

8 |

Омчуг, пос. Мелководный; 1945-1968 |

312 |

0,003 |

0,0096 |

0,003 |

0,00096 |

25,9 |

|

Средние по рекам |

30034 |

29,83 |

0,993 |

2,983 |

0,1 |

257 731 |

|

|

Участок побережья залива Шелихова |

|||||||

|

9 |

Трог* (бассейн р. Вилига); 1955-1956 |

37,5 |

0,074 |

1,25 |

0,0074 |

0,125 |

639 |

|

10 |

Туромча (бассейн р. Гижи-га); 1975-1979 |

188 |

0,37 |

1,97 |

0,037 |

0,197 |

3 197 |

|

11 |

Гижига, 20 км выше устья, 1951-1985 |

11 700 |

7,73 |

0,66 |

0,77 |

0,066 |

66 528 |

|

12 |

Авекова*, 0,8 км выше устья р. Пылгин; 1950-1952 |

1730 |

0,68 |

0,393 |

0,07 |

0,039 |

5 875 |

|

13 |

Пылгин*, 0,6 км ниже устья руч. Ры-бачий; 1949-1952 |

268 |

0,05 |

0,19 |

0,005 |

0,019 |

432 |

|

14 |

Пенжина, устье, с. Каменское; 1956-1980 |

71 600 |

15 |

0,21 |

1,5 |

0,021 |

130 000 |

|

Средние по рекам |

85 523 |

23,904 |

0,28 |

0,996 |

0,07 |

206 896 |

|

Участок северо-западного побережья Охотского моря (вне схемы)

|

1 |

Охота*, пос. Медвежья Головка; 1945-1946 |

18800 |

6,96 |

0,37 |

0,696 |

0,037 |

60 134 |

|

2 |

Уда, ГМС; 1960-1989 |

55380 |

28,1 |

0,507 |

2,81 |

0,0507 |

242 784 |

|

ИТОГО |

767 545 |

||||||

В Примагаданье в бассейне р. Гижига на всех склонах протаивание достигает глубины 20 см к концу второй декады июня, а в бассейне р. Магаданка - в конце первой декады июня. Наши наблюдения в бассейнах рек Магаданка, Дукча, Каменушка показывают, что примерно до конца июля в речном стоке участвуют воды от таяния снежников и наледей, но в августе весь межпаводочный сток обеспечивается подземными водами, в том числе СТС и грунтовыми на участках таликов [1].

С учетом выявленных особенностей распространения и формирования подземных вод можно подсчитать не только общие запасы модулем подземного стока, но и определить их прогнозные эксплуатационные ресурсы (ПЭР). В целом они по общепринятой норме составляют 10% общего речного стока. Данный подход к оценке ПЭР пригоден для рек бассейна р. Колыма и рек, впадающих в арктические моря восточнее нижнего течения Колымы. Реки бассейна Охотского моря являются крупнейшими на планете местами воспроизводства стад лососевых рыб – горбуши, кеты, кижуча. По этой причине прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод должны быть равными 10% не общего, а минимального стока за 30-суточный маловодный период зимней межени. С учетом указанных особенностей выполнен подсчет ПЭР подземных вод по участкам (таблица 2), которые могут быть изъяты без экологических угроз водным обитателям. На североохотоморском побережье выделяются три таких участка: залива Шелихова, Тауйской губы и северозападного сектора. В целом по всем трем участкам минимальные ПЭР не достигают 1 млн. м3/сут. Предполагаемый отбор экологически безопасен и не ставит под угрозу гибели все речные биологические объекты.

Выводы: гидрогеологическая специфика североохотоморского побережья заключается в том, что организовать водоснабжение за счет пресных подземных вод здесь возможно и в верховьях рек, и в долинах малых горных водотоков. Это обусловлено особенностями формирования ресурсов подземных вод и возрастанием доли подземного питания рек по мере сокращения водосборной площади водотока. Выявленная закономерность обусловлена расположением побережья южнее ГВЗ, что благоприятствовало прерывистому распространению криогенного водоупора и сокращению его мощности до величины, меньшей глубины распространения региональной гипергенной трещиноватости. Элементами структуры зоны активного водообмена на морском побережье являются: водоносный сезонно-талый слой, надмерзлотные и сквозные талики, подмерзлотная водоносная зона гипергенной трещиноватости. На большей части территории Северо-Востока России на арктическом склоне ГВЗ в состав зоны активного водообмена входят в основном водоносная зона сезонно-талого слоя и надмерзлотные талики.

Выявленная специфика формирования водных ресурсов была учтена для обоснованного экологически безопасного их использования на всей площади региона. Мы принимаем во внимание, что все водотоки характеризуемого района являются нерестилищами лососевых рыб мирового уровня. Поэтому в качестве безопасной для использования перспективных эксплуатационных ресурсов взяли не общепринятую норму 10% общего стока, а 10% минимального модуля стока в конце зимней межени, что гарантирует охрану подземных вод от истощения и загрязнения.

Список литературы Ресурсы пресных подземных вод на североохотоморском побережье

- Глотов, В.Е. Районирование Северо-Востока России по степени участия подземных вод в формировании общего речного стока//Сб. Факторы формирования общего стока малых горных рек в Субарктике. -Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002, С. 182-201.

- Глотов, В.Е. Мерзлотно-гидрогеологические области Северо-Востока Евразии//Подземные воды Сибири и Дальнего Востока: мат-лы XVII Всерос. совещ. по подземным водам Востока России. -Иркутск: ИрГТУ, 2003. С. 102-104.

- Глотов, В.Е. Гидрогеология осадочных бассейнов Северо-Востока России. -Магадан: Кордис, 2009. 232 с.

- Глотов, В.Е. Роль подземных вод в формировании стока рек бассейна Примагаданского шельфа/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Криосфера Земли. 2012. Т. 16. № 3 (4). С. 57-66.

- Зуев, И.А. Геокриологические, геотермические и сейсмические особенности Приохотской рифтовой зоны в районе Тауйской губы//Колыма. 1995, № 9-10, С. 8-15.

- Кузнецов, А.С. Особенности формирования стока на реках Верхней Колымы/А.С. Кузнецов, Ш.С. Насыбулина//Сб. работ Магаданской гидрометеорологической обсерватории (МГМО). Магадан: МГМО, 1970. С. 52-65.

- Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т. 1. РСФСР. Вып. 17. Бассейны Колымы и рек Магаданской области. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 428 с.