Ретроспектива подходов к формированию поколений адгезивных систем в стоматологии

Бесплатный доступ

Статья ставит задачу изучения и критического анализа научно-практической базы, применяемой при исследовании и характеристике различных поколений адгезивов. Приведена история развития адгезивной стоматологии, включая характеристику каждого поколения, их преимущества и недостатки, а также причины появления каждого поколения. Ключевым результатом исследования является выделение характерных особенностей и обоснования совершенствования адгезивов, а именно: последовательное совершенствование недостатков предыдущих поколений и возникновение новых.

Адгезивы, адгезия, адгезивная стоматология, поколения адгезивов

Короткий адрес: https://sciup.org/170195810

IDR: 170195810 | УДК: 616.314 | DOI: 10.47475/2409-4102-2022-10206

Текст научной статьи Ретроспектива подходов к формированию поколений адгезивных систем в стоматологии

,

,

Адгезивная стоматология составляет ключевую основу всех глобальных трансформаций в стоматологическом материаловедении. При развитии данного направления произошел значительный

1 © Хасан А. М., 2022

рывок в протоколах фиксации композиционных материалов в терапевтической стоматологии, керамических реставраций в ортопедической стоматологии и фиксации брекетов к различным конструкциям. На сегодняшний день в стоматологии известны и широко проанализированы восемь поколений адгезивных систем, применя- емых в практической деятельности врачей-стоматологов.

Термин «адгезия» происходит от латинского слова adhaerere (придерживаться) (лат. adhaesio — прилипание, сцепление, притяжение). По Ю. Г. Богдановой [20], адгезия — поверхностное явление, заключающееся в возникновении механической прочности при контакте поверхностей двух разных тел (конденсированных фаз). Взаимодействие материалов между поверхностями и между ними играет важную роль в их внутренних механических свойствах [21]. Стоматологические материалы необходимо оценивать биологически в дополнение к их физическим и химическим свойствам, поскольку они функционируют в специальной биологической среде — полости рта. Адгезия в стоматологии нужна для удерживания реставрационных материалов стабильно на месте. Иногда адгезия требуется для фиксации хрупкого реставрационного материала, например, винира, к более прочной оставшейся структуре зуба или для фиксации ортодонтических брекетов к эмали зубов [14].

Адгезивная или бондинговая система — совокупность сложных жидкостей, способствующих микро-ретенционному присоединению композиционных материалов к твердым тканям зуба [22]. Главное назначение адгезивов — образовать надежное соединение между материалом и тканями зуба [25].

Адгезия стоматологических пластмасс к эмали и дентину резко прогрессировала за последние десятилетия, с того момента, как Buonocore представил технику травления эмали фосфорной кислотой для улучшения адгезии полимерных пломб к эмали. Описание адгезивов улучшилось при появлении термина «поколение», что упростило процесс понимания и соответствующей классификации. Первый стоматологический адгезив был предназначен для фиксации к эмали. Последующие поколения стоматологических адгезивов значительно улучшили прочность сцепления с дентином и герметизацию краев дентина с сохранением прочной связи с эмалью [6].

Обзор литературы по теме исследования

В ходе изучения и критического анализа проблемы формирования поколений адгезивных систем существенную роль играют российские и зарубежные авторы, внесшие свой существенный вклад в развитие науки и химических технологий.

Так, О. В. Остолоповская и соавторы [24] в своих работах рассматривают механизмы адгезии, а также технику применения для более современных адгезивов (с IV поколения и далее).

М. А. Асланян и соавторы [19] обосновывают актуальность адгезии и классифицируют адгезивные системы, а также уделяют особое внимание их химическому составу и последствиям их применения.

Л. А. Лобовкина и А. М. Романов [23] рассматривают преимущества и недостатки адгезивных систем IV и V поколений, а также дают практические рекомендации при работе с ними.

В работах под руководством С. Н. Храмченко [26] представлена терминология, состав, классификация и техника работы с современными адгезивными системами, применяемыми в широкой медицинской практике.

По результатам исследований, проводимых А. А. Удодом и К. И. Сагуновой [27], рассмотрена историко-временная классификация адгезивных систем; они констатируют отсутствие идеальной адгезивной системы, ставящей во главу угла оптимальную технику нанесения, прочность и долговечность.

У зарубежных авторов большинство работ посвящены рассмотрению практических кейсов в сфере адгезивных систем и применения химических технологий [13; 14; 18].

R. L. Erickson [6] подчеркивает клинические аспекты применения стоматологических материалов, а также представляет концепции оптимального материаловедения.

K. F. Leinfelder [10] анализирует ретроспективу ретенционных систем, трансформировавших практику клинической стоматологии, и констатирует высший уровень развития адгезивных систем, которые будет трудно совершенствовать дальше.

Перечисленная литературная подборка подчеркивает существенную роль адгезивных систем в развитии клинической стоматологии. Однако представители научно-практического сообщества едины во мнении по поводу дальнейшего совершенствования адгезии в клинической стоматологии, что обусловливает вектор выбранного авторского исследования.

Классификация адгезивных систем

Современная классификация по поколениям адгезивов была введена из-за их сложности и неоднородности. Множество разнообразных классификаций указывает на то, когда и в каком порядке тот или иной вид адгезива был разработан в стоматологической промышленности. Основателем адгезивной стоматологии является Buonocore, который в 1955 году начал данное направление на преимуществах кислотного травления. С развитием технологий стоматологические адгезивы стали развиваться от систем без протравливания к системам с полным протравливанием (IV и V поколения) и к самопротравливающим (VI—VIII поколения) системам [8].

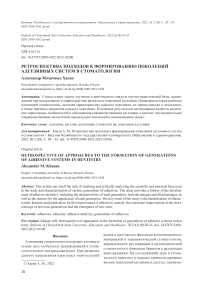

В таблице ниже представлена классификация адгезивных систем в исторической ретроспективе.

Рассмотрим подробнее каждое поколение с его типичными характеристиками.

Адгезивы первого поколения

K первому поколению относят представленную впервые в 1956 году группу адгезивов, которая основывалась на концепции силанового связующего агента, только в реактивной X-группе [3; 18]. Первая коммерческая система этого типа (Cervident, S. S. White) добавляла поверхностно-активный сомономер N-фенилглицинглицидилметакрилат к смоле BIS-GMA для облегчения хелатирования с поверхностным кальцием [11]. NPG-GMA действует как связующее вещество, в котором один конец этой молекулы связывается с дентином, а другой связывается (полимеризуется) с композитной смолой. По мнению многих авторов, этот способ был прорывным для того времени [4; 11; 12; 29]. На основании изучения источников показатели фиксации конструкции из смолы составили от 1 до 3 Мпа [9; 21].

Адгезивы второго поколения

Второе поколение адгезивов для дентина было представлено общественности в конце 1970-х годов с целью улучшения связующих агентов, которые использовались в адгезивах первого поколения [13]. Для дентина в адгезивах прошлого поколения использовались полимеризуемые фосфаты, добавленные к смолам BIS-GMA. В состав адгезива входил гидроксиэтилдиметакрилат (водорастворимый гидрофильный мономер; англ. hуdroxyethyl-methacrylate) для смачиваемости поверхности дентина [8]. Одна из основных проблем с системами этого типа — слабая фосфатная связь с кальцием в дентине, что вызывало существенные сомнения в прочности. Происходящий гидролиз в результате воздействия слюны или влаги из дентина приводил к отслоению композитной смолы от дентина и мог вызвать микропротечки. Смазанный слой все еще не был удален, что способствовало относительно слабой и ненадежной силе сцепления адгезивов второго поколения. Средняя прочность на сдвиг колеблется, по разным данным, от 2 до 7 Мпа [21] и др.

Адгезивы третьего поколения

В 1970—1980 годах были представлены дентинные бондинги третьего поколения. С их введением появилось важное изменение: кислотное протравливание дентина с целью модификации или частичного удаления смазанного слоя [9; 28]. Принципиальным отличием третьего поколения было удаление смазанного слоя с помощью фосфорной кислоты, что открывало дентинные канальцы и позволяло нанести праймер после полного смывания кислоты. Несмотря на то что этот метод обеспечивал более прочную связь, в стоматологии он считался спорным, поскольку существовало мнение, что дентин не следует протравливать, потому что удаление смазанного слоя кислотами снижает доступность ионов кальция для взаимодействия с хелатирующими поверхностно-активными сомономерами, такими как NPG-GMA. Слабым звеном этого поколения были ненаполненные смолы, которые просто неэффективно проникали через смазанный слой, о чем в своих работах сообщали L. Tao и D. H. Pashely в 1988 году [15].

Классификация адгезивных систем в исторической ретроспективе

|

Поколение |

Период возникновения, годы |

Кол-во этапов |

Слой, подвергаемый обработке |

Кол-во компонентов |

Сила сцепления |

|

I |

1956 |

2 |

Эмаль |

2 |

2 |

|

II |

1970 |

2 |

Эмаль |

2 |

5 |

|

III |

1970—1980 |

3 |

Дентин |

2—3 |

12—15 |

|

IV |

1980—1990 |

3 |

Эмаль + дентин |

3 |

25 |

|

V |

Начало 1990 |

2 |

Эмаль + дентин |

2 |

25 |

|

VI |

1990—2000 |

1 |

Эмаль + дентин |

2 |

20 |

|

VII |

1999—2005 |

1 |

Эмаль + дентин |

1 |

25 |

|

VIII |

2009—2010 |

1 |

Эмаль + дентин |

1 |

30 и более |

Примечание: составлено автором.

В процессе трансформации науки и технологий I—III поколения адгезивов в России уже практически не используется из-за несовершенства технологий.

Адгезивы четвертого поколения

В 1980—1990 годах были представлены адгезивы дентина четвертого поколения. В материалах этого поколения впервые полностью отсутствует смазанный слой. На этом этапе развития также был упрощен клинический этап за счет использования фосфорной кислоты для протравливания эмали и дентина [7], что и в настоящее время считается «золотым стандартом» при фиксации к дентину [13]. Четвертое поколение адгезивов реализует концепцию тотального протравливания, введенного T. Fusayama в 1979 году [7].

В этом поколении гибридный слой образован пропитанным смолой поверхностным слоем на дентине и эмали. При этом ключевая цель идеальной гибридизации — обеспечить высокую силу сцепления и уплотнение дентина [13]. Сила сцепления для этих клеев находилась в диапазоне от низких до средних — 20 МПа — и значительно снижала краевую утечку по сравнению с более ранними поколениями систем [4]. Данная система требовала тщательной техники контролируемого травления кислотой эмали и дентина, с последующим качественным и осторожным нанесением двух или более компонентов на эмаль и дентин. Такие системы очень эффективны при правильном использовании, имеют хороший многолетний клинический опыт и являются наиболее универсальными из всех категорий адгезивов, поскольку их можно использовать практически для любого протокола фиксации (прямого, непрямого, самоотвердевающего или двойного). На основании адгезивных систем четвертого поколения формируются стандарты, по которым оцениваются все более современные системы. При всех преимуществах имеются и недостатки: значительные временные затраты и сложность реализации вследствие большого количества упаковок и этапов применения, в связи с чем появляется потребность в существенной оптимизации этих затрат, что повлияло на возникновение упрощенной адгезивной системы.

Адгезивы пятого поколения

В 1990—2000 годах адгезивные системы пятого поколения были направлены на упрощение процесса крепления материалов адгезивов предыдущих поколений посредством существенного сокращения клинических этапов, что, в свою очередь, приво- дит к сокращению рабочего времени стоматолога. Данное поколение характеризуется принципом «шаг — упаковка». Кроме того, со временем потребовался улучшенный способ предотвращения коллапса коллагена деминерализованного дентина и сведения к минимуму, если не полного устранения, то устранения послеоперационной чувствительности [5].

Производители пятого поколения объединили праймер и адгезив в один флакон, что существенно сократило временные затраты стоматолога. Такой тип адгезива в одном флаконе, протравливающий и смываемый, демонстрирует качественное механическое сцепление с протравленным дентином, происходящее посредством полимерных меток, боковых ответвлений адгезива и формирования гибридного слоя, а также показывает высокие значения прочности сцепления с дентином, с краевым уплотнением в эмали [1].

Адгезивы шестого поколения

Бондинговые системы шестого поколения были представлены во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов. Появление данных «самопротравли-вающих праймеров» было значительным технологическим прорывом отрасли. Шестое поколение было направлено на исключение этапа травления или включение его химически в один из других этапов (самопротравливающий праймер + адгезив). По технологии сначала наносится кислотный праймер на зуб, а затем адгезив (самопротравлива-ющий клей). Система состоит или из двух флаконов, стандартная доза, содержащая кислые праймер и адгезив. При этом рекомендуется смешивать компоненты непосредственно перед использованием.

Самым большим преимуществом шестого поколения адгезивов является то, что их эффективность в меньшей степени зависит от состояния дентина. К сожалению, опираясь на первые исследования, оценки этих новых систем показали достаточную связь с дентином, тогда как связь с эмалью была менее эффективной.

Адгезивы седьмого поколения

Представление данных систем бондинга произошло в период 1999—2005 годов. Седьмое поколение, или система самопротравливания в одном флаконе, представляет собой новейшее упрощение адгезивных систем, что значительно упростило протокол соединения. Опираясь на проведенные исследования, эксперты утверждали, что может быть достигнута последовательная прочность связи при полном устранении ошибок, которые могут быть допущены стоматологом или ассистентом стоматолога при смешивании компонентов. Ключевым преимуществом этого поколения является отсутствие смешивания компонентов, и прочность связи была постоянной. Однако адгезивы седьмого поколения показали самые низкие начальные и долгосрочные результаты.

Адгезивы восьмого поколения

В 2010 году VOCO America ввела VOCO Futu-rabond DC в качестве связующего агента восьмого поколения, который содержит нанозированные наполнители. В новых агентах добавление нанозаполнителей со средним размером частиц 12 нм увеличивает проникновение мономеров смолы и толщину гибридного слоя, что, в свою очередь, улучшает механические свойства связующих систем [2] По результатам исследований было отражено, что наполненные связующие вещества производят более высокую прочность связи in vitro. Эти новые агенты из поколений самопротравливающих бондов имеют кислые гидрофильные мономеры и могут быть легко использованы для протравливания эмали после загрязнения слюной или влагой [16].

Заключение

Проведенное исследование констатировало возникновение классификации адгезивных систем, сложившихся как ответный фактор на существовавшие сложности и неоднородности в их классификации. Множество разнообразных классификаций рождало существенные противоречия в их понимании и трактовке. Введение классификации адгезивов является несомненным вкладом предшественников в развитие науки и совершенствование стоматологических технологий.

На основании проведенного исследования и изучения ретроспективы подходов к формированию поколений адгезивных систем в стоматологии сделан вывод о том, что каждое новое поколение систем адгезивов было открыто для минимизации недостатков предыдущего поколения, а также для последующего совершенствовании отрасли. Тем не менее нередки случаи, что в момент, когда следующие поколения пытались нивелировать недостатки предыдущих, возникали все новые недостатки, на устранение которых нацелен вектор дальнейших исследований.

Список литературы Ретроспектива подходов к формированию поколений адгезивных систем в стоматологии

- Alex G. Adhesive considerations in the placement of direct composite restorations // Compend. 2008. 1(1). P. 20–25.

- Başaran G., Ozer, T., Devecioğlu, Kama J. Comparison of a recently developed nanofiller self-etching primer adhesive with other self-etching primers and conventional acid etching // Eur J Orthod. 2009. Vol. 31. No. 3. P. 271-275.

- Bowen R.L. Adhesive bonding of various materials to hard tooth tissues. II. Bonding to dentin promoted by a surface-active comonomer // Dent Res. 1965. Vol. 44. No. 5. P. 895-902. DOI: 10.1177/00220345650440052401. PMID: 5213019.

- Buonocore M.G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J. Dent Res. 1955. Vol. 34. No. 6. Р. 849-853. DOI: 10.1177/00220345550340060801. PMID: 13271655.

- De Munck J., Van Landuyt K., Peumans M., Poitevin A., Lambrechts P., Braem M., Van Meerbeek B. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results // J Dent Res. 2005. Vol. 84. No.2. Р. 118-132. DOI: 10.1177/154405910508400204. PMID: 15668328.

- Erickson R.L. Surface interaction of dentin adhesive systems // Oper Dent. 1992. Vol. 5. P. 81-94. PMID: 1470557.

- Fusayama T., Nakamura M., Kurosaki N., Iwaku M. Non-pressure adhesion of a new adhesive restorative resin // J Dent Res. 1979. Vol. 58. Р. 1364-1370. DOI: 10.1177/00220345790580041101. PMID: 372267.

- Joseph C., Afzal, A. Comparison of 4th & 5th generation bonding systems – A review Editorial Board. – p. 93.

- Kugel G, Ferrari M. The science of bonding: from first to sixth generation // J Am Dent Assoc. 2000. Vol. 131(Suppl). P. 20S–25S. DOI: 10.14219/jada.archive.2000.0398. PMID: 10860341.

- Leinfelder K.F. Dentin adhesives for the twenty-first century. 2001. Vol. 45. no 1. P. 1-6. PMID: 11210688. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11210688/ (date of access:17.05.2022).

- Latta M.A., Barkeimer W.W. Dental adhesives in contemporary restorative dentistry // Dent Clin North Am. 2005. Vol. 42. no.4. 567-77. PMID: 9891640. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9891640/ (date of access:17.05.2022).

- Nakabayashi W., Kojima K., Mushara E. (2006): The promotion of adhesion by the infiltration of monomers into tooth substrates // J. Biomed Mater, 2009. Vol.16. Р. 265–273.

- Sofan E. et all. Classification review of dental adhesive systems: from the IV generation to the universal type //Annali di stomatologia. 2017. Vol. 8. no. 1. p. 1.

- Stewart M. G., Bagby M. Clinical aspects of dental materials. – Jones & Bartlett Learning, 2020.

- Tao L., Pashely D.H., Boyd L. Effect of different types of smear layers on dentin and enamel shear bond strengths // Dent Mater. 1988. Vol. 4, no 4. P. 208-216. DOI: 10.1016/s0109-5641(88)80066-6. PMID: 2978035.

- Van Meerbeek B., De Munck J., Yoshida Y., Inoue S., Vargas M., Vijay P., Van Landuyt K., Lambrechts P., Vanherle G. Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel and dentin: current status and future challenges // Oper Dent. 2003. Vol. 28, no. 3. Р. 215-235. PMID: 12760693.

- Yaseen S.M., Subba Reddy V.V. Comparative evaluation of shear bond strength of two self-etching adhesive(sixth and seventh generation)on dentin of primary and permanent teeth: An in vitro study // J Indian Soc PedodPrev Dent. 2009. Vol. 27. No.1. Р. 33-38. DOI: 10.4103/0970-4388.50814. PMID: 19414972.

- Yoshihara K., Nagaoka N., Hayakawa S., Okihara T., Yoshida Y., Van Meer beek, B. Chemical interaction of glycero-phosphate dimethacrylate (GPDM) with hydroxyapatite and dentin // Dent Mater. 2018. Vol. 34. Р. 1072-1081 (Suppl): p. 20-25.

- Асланян М.А., Еремин О.В., Труфанова Ю.Ю., Асланян Мел. А., Еремин А.О., Быкова О.А., Завьялов А.И. Применение адгезивных систем в стоматологии: прошлое и настоящее (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. №14 (2). С. 234–239.

- Богданова Ю. Г. Адгезия и ее роль в обеспечении полимерных композитов. Москва. 2010. URL: http://nano.msu.ru/files/master/I/materials/adhesion.pdf (дата обращения: 17.05.2022).

- Васильев В. Терапевтическая стоматология : учебное пособие для вузов. 2-е изд., пер. и доп. URL: https://www.litres.ru/valentin-ivanovich-v/terapevticheskaya-stomatologiya-2-e-izd-per-57479627/ (дата обращения: 17.05.2022).

- Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство. Россия: ГЭОТАР-Медиа, 2010. URL: https://e-stomatology.ru/pressa/literatura/detskaya_terapevticheskaya_stomatologiya.php (дата обращения: 17.05.2022).

- Лобовкина Л.А., Романов А.М. Практические советы по использованию адгезивных систем различных поколений. URL: https://www.novadent.ru/publikacii/statyi/prakticheskie-sovety-po-ispolzovaniyu-adgezivnyh-sistem-razlichnyh-pokolenii/. (дата обращения: 17.05.2022).

- Остолоповская О.В., Анохина А. В., Рувинская Г.Р. Современные адгезивные системы в клинической стоматологии // Практическая медицина. 2013. № 4 (72). С.15-20.

- Терапевтическая стоматология: руководство: нац. рук.. (n.d.). (n.p.): ГЭОТАР-Медиа. URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450246.html (дата обращения: 17.05.2022).

- Храмченко С.Н. Современные адгезивные системы : учеб.-метод. пособие / С. Н. Храмченко, Л. А. Казеко, А. А. Горегляд. 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГМУ, 2008.

- Удод А.А., Сагунова К.И. Адгезивные системы в реставрационной стоматологии: эволюция и перспективы // Вісник проблем біології і медицини. 2014. Т. 3(109), Вип. 2. С. 53-57.

- Stewart M. G., Bagby M. Clinical aspects of dental materials. – Jones & Bartlett Learning, 2020. 544 p.

- Ruyter IE. The chemistry of adhesive agents. Oper Dent. 1992;Suppl 5:32-43. PMID: 1470551.