Ретроспективный анализ демографии и специфика расселения населения Оренбургской области

Автор: Чибилв Александр Александрович, Семнов Евгений Александрович, Григоревский Дмитрий Владимирович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен ретроспективный анализ изменения численности населения Оренбургской области. Показана современная демографическая ситуация в регионе, и выявляются ее причины. Исследована специфика системы расселения населения Оренбургской области. В основу исследования легли данные из статистических источников разных лет. В результате исследования, наряду с центростремительными тенденциями в расселении, характерными для большинства регионов Российской Федерации, выявлены и проанализированы отличительные черты пространственно-временной динамики размещения населения Оренбургской области.

Оренбургская область, демография, население, система расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/148203801

IDR: 148203801 | УДК: 911.3:312

Текст научной статьи Ретроспективный анализ демографии и специфика расселения населения Оренбургской области

РНФ 14-17-00320 Разработка интегральных показателей, необходимых для оптимизации структуры земельного фонда и модернизации природопользования в степных регионах РФ.

Численность населения Оренбургской области, как и других регионов, так и страны в целом, представляет собой подвижную динамическую категорию. Она формируется как под воздействием естественного (соотношение рождаемости и смертности), так и механического (миграции) движения населения. Современное население области по численности и этническому составу является результатом длительного исторического процесса освоения и заселения просторов Оренбуржья, а также следствием миграций и демографических факторов.

В древние и средние века через территорию региона, как через своеобразные географические ворота, сжатые между Уральскими горами на севере и Каспийским морем на юге, проходили с востока на запад волны кочевых народов, оставляя здесь следы своего пребывания лишь в археологических памятниках и географических названиях. В XVI-XVII веках просторы Оренбургского края становятся зоной регулярных кочевий формирующихся этнических сообществ казахов и башкир. В этот же период на территории области возникают первые населенные пункты русских первопоселенцев-казаков и переходящих к оседлости башкир. Но процессы заселения имели неустойчивый характер, и малочисленное население региона росло крайне медленно.

Начало значительного и ускоренного роста численности населения датируется первой по-

ловиной XVIII века, связанное с масштабным освоением территории Оренбуржья Российской империей и строительством военного и торговоэкономического центра новой губернии – города Оренбург. Российское государство стремилось утвердиться на новых землях, которые стремительно осваивались и заселялись выходцами из внутренних губерний России. Наличие разнообразных минеральных богатств и огромные пространства плодородных земель притягивали казаков и крестьян-землепашцев, горнозаводских рабочих. Создание пограничной линии городков-крепостей и функциональное развитие Оренбурга как военного форпоста и торгового центра способствовали притоку военных и торговых людей.

Устойчивый рост численности населения региона продолжился в XIX и в начале XX века, существенно возрастая в отдельные периоды, например, после отмены крепостного права, когда обретавшие свободу крестьяне получили возможность создавать общины и индивидуальные хозяйства на свободных землях. Особенно увеличился приток населения после открытия в 1877 году железной дороги Самара-Оренбург и Оренбург-Ташкент в 1905 году, а также в период реализации в начале XX века «столыпинской» аграрной реформы. Индикатором такого ускоренного роста населения стал город Оренбург, численность жителей которого за 60 лет (18571917 гг.) увеличилась более чем в 10 раз. В начале XX века центр Оренбургской губернии был крупнейшим городом по численности населения на Урале и во всей азиатской части России1.

В первой половине XX века на динамике численности и на темпах естественного прироста населения области отразилась вся драматургия событий отечественной истории этого периода, приведшая к локальным фазам сокращения населения и демографической депрессии. Последствия Гражданской войны, коллективизации и политических репрессий, голода 1921 и 1933 годов, Великой Отечественной войны привели к значительным людским потерям. Наиболее характерным примером таких социально-демографических потрясений в регионе был период Гражданской войны, который сопровождался массовой гибелью и исходом населения. Только Оренбург в эти годы потерял почти четверть своего населения, восстановив численность 1913 года лишь к середине 30-х годов2. Известен исход более 20-ти тысяч оренбургских казаков – «голодный поход» в конце 1919 года – за пределы губернии в Семиречье, а затем в Западный Китай.

Но в целом за период с 1920 года по 1941 год население региона продолжало увеличиваться в основном благодаря сохранявшимся традициям многодетности и, как следствие, высокой рождаемости. Незначительный миграционный приток преимущественно был связан с индустриальным развитием в основном восточного Оренбуржья. К моменту образования Оренбургской области в современных границах в декабре 1934 года численность её населения составляла 1,6 млн. жителей3.

В годы Великой Отечественной войны сдвиги в численности населения были связаны с тремя определяющими факторами:

-

- массовым призывом мужского населения на действующий фронт и людскими военными потерями;

-

- эвакуацией в область с оккупированных территорий вместе с предприятиями и организациями около 240 тысяч вынужденных временных переселенцев, часть из которых и после войны осталась в регионе;

-

- резким спадом рождаемости вследствие гендерного перекоса в структуре населения, социальных лишений и потрясений.

Образовавшийся в годы войны демографический «провал» и в дальнейшем, накатывая волной через поколение, снижает коэффициенты рождаемости, вызывая периодические отклонения в динамике численности населения.

Наибольшие темпы роста численности населения области происходили в 50-е – 60-е годы, что было связано с послевоенным «бэби бумом» и ростом рождаемости в начале 60-х годов, когда многочисленное предвоенное поколение достигло своего репродуктивного возраста. Заметное влияние на позитивное расхождение показателей рождаемости и смертности оказало повышение уровня жизни населения, увеличение темпов жилищного строительства, профилактика заболеваемости и улучшение медицинского обслуживания. Кроме того, осуществление в этот период на территории области грандиозной государственной программы по поднятию целинных земель, а также масштабное строительство и ввод в строй крупных промышленных объектов (Орско-Халиловский металлургический и Гайский горно-обогатительный комбинаты, Ириклинская ГЭС, Оренбургский газоперерабатывающий комплекс) способствовали значительному притоку в регион трудовых ресурсов преимущественно молодых возрастов. Только на освоение новых земель в середине 50-х годов в восточные и южные районы Оренбуржья прибыло около 70 тысяч первоцелинников4.

Перечисленный конвейер демографических и социально-экономических факторов обусловил самые высокие показатели возрастания численности населения и естественного прироста, который в среднем за период с 1950-1965 годы составлял 17-19 человек на 1000 населения. А численность постоянных жителей региона только за межпереписной период с 1959 года по 1970 год увеличилась почти на 220 тысяч5.

К середине 60-х годов население области достигло 2 млн. жителей. В дальнейшие годы кривая динамики численности населения существенно понизилась, и значительно меньший, чем в предыдущий период, рост населения вплоть до конца 80-х годов обеспечивался исключительно за счет естественного прироста, перекрывавшего миграционную убыль. Это было следствием как снижения рождаемости и, соответственно, естественного прироста в связи с переходом к современному типу воспроизводства населения, так и устойчивого миграционного оттока населения из области в соседние регионы (прежде всего Поволжье и Урал) и в автономные округа Западной Сибири. Там в этот период более интенсивно осваивались новые нефтегазовые месторождения, развивалась промышленность, строились крупные предприятия, такие, как Волжский и Камский автозаводы.

С начала и до конца 90-х годов, несмотря на начавшуюся в 1993 году естественную убыль, в Оренбургской области, в отличие от большинства регионов страны, численность населения продолжала расти и достигла своего максимума (2225,5 тыс.) в 1998 году. С 1990 по 1998 год ее увеличение составило 74,4 тысячи (3,5%), в том числе сельское население за этот период выросло на 41,4 тысячи (5,4%) человек6. Рост населения во многом был обусловлен массовым миграционным притоком из стран СНГ вследствие распада СССР. В условиях депопуляции населения миграция стала единственным источником восполнения его численности. Объемы миграции были достаточны не только для компенсации естественной убыли, но и для обеспечения прироста численности жителей региона. Показатели миграционного прироста за эти годы заметно превышали естественную убыль.

Иммигранты, в большинстве своем вынужденные, в одинаковых пропорциях расселялись как в городах, так и в сельской местности в зависимости от материальных возможностей приобретения и аренды жилья. Преобладающий рост сельских жителей по сравнению с городским населением был связан в эти годы с более благоприятной демографической ситуацией на селе, отличительными чертами которой были отсроченная депопуляция и меньшая величина естественной убыли. Во многом благодаря миграционному притоку область, в отличие от большинства регионов России, сохранила неизменную численность населения за межпереписной период (1989-2002 годы).

Однако в конце 90-х годов миграционный «ресурс» стран СНГ существенно сократился, и вклад миграционного компонента в динамику численности населения стал неуклонно уменьшаться, а отрицательное сальдо межрегиональных миграций возросло, и население области, как городское, так и сельское, стало сокращаться. В 1998 году численность населения стабилизировалась на основании паритета показателей естественного и миграционного прироста (соответственно -3,0 и +2,9 человек на 1000 населения), но уже с 1999 года в регионе отмечалось непрерывное снижение его численности. И если в 1999-2000 годах это происходило на фоне миграционного прироста, который отчасти компенсировал естественную убыль, то начиная с 2001 года наряду с отрицательными коэффициентами естественного прироста устойчивая миграционная убыль также становилась фактором сокращения численности населения Оренбургской области. К 2010 году число жителей региона уменьшилось почти на 113 тысяч, а с учетом корректировок Всероссийской переписи в октябре 2010 года, к 2014 году по сравнению с пиковым 1998 годом сократилось на 217 тысяч, откатившись к уровню конца 60-х годов. Минимальный естественный прирост в 2012-2013 годах никак не изменил тренд динамики ее снижения.

Тенденция сокращения численности проживающих в регионе людей коснулась как городов, так и сельской местности. Аномальный прирост сельского населения и резкое падение численности городского в 2000 году были обусловлены преобразованием поселков городского типа в сельские поселения в ходе административно-территориальной муниципальной реформы. «Административной рурализации» подверглись более 20-ти городских поселений, где 147,5 тысячи человек «легким движением руки» превратились из горожан в сельских жителей.

Население теряют большинство городов и сельских районов, кроме областного центра и некоторых приграничных с ним районов (Оренбургский, Сакмарский). Это связано с административным статусом Оренбурга как региональной столицы и его агломерационным эффектом, следствием которых явился рост численности населения в главном городе области и в районах, входящих в зону влияния его агломерации. Относительную стабильность населения сохраняют «нефтяные центры» региона – города Бузулук и Сорочинск, а также Соль-Илецк с новым функциональным обликом таможенного терминала и рекреационно-оздоровительного центра.

Таблица 1. Динамика численности населения Оренбургской области в 1926-2014 гг.7

|

Годы |

Все население, тыс. чел. |

в том числе, тыс. чел. |

в том числе, в % |

||

|

городское население |

сельское население |

городское население |

сельское население |

||

|

1926 |

1498,3 |

212,8 |

1285,5 |

14,3 |

85,7 |

|

1939 |

1674,5 |

379,9 |

1294,6 |

22,7 |

77,3 |

|

1959 |

1831,5 |

826,5 |

1005,0 |

45,1 |

54,9 |

|

1970 |

2050,0 |

1087,9 |

962,1 |

53,1 |

46,9 |

|

1979 |

2088,1 |

1258,4 |

829,7 |

60,0 |

40,0 |

|

1990 |

2151,1 |

1388,4 |

762,7 |

64,5 |

35,5 |

|

1995 |

2223,4 |

1425,7 |

797,7 |

64,1 |

35,9 |

|

2000 |

2219,5 |

1277,3 |

942,2 |

57,5 |

42,5 |

|

2005 |

2150,4 |

1240,8 |

909,6 |

57,7 |

42,3 |

|

2006 |

2137,8 |

1228,1 |

909,7 |

57,4 |

42,6 |

|

2007 |

2125,5 |

1220,8 |

904,7 |

57,4 |

42,6 |

|

2008 |

2119,0 |

1216,3 |

902,7 |

57,4 |

42,6 |

|

2009 |

2111,5 |

1211,9 |

899,6 |

57,4 |

42,6 |

|

2010 |

2112,9 |

1212,6 |

900,3 |

57,4 |

42,6 |

|

2011 |

2031,5 |

1213,6 |

817,9 |

59,7 |

40,3 |

|

2012 |

2023,7 |

1206,1 |

817,6 |

59,6 |

40,4 |

|

2013 |

2016,1 |

1202,8 |

813,3 |

59,7 |

40,3 |

|

2014 |

2008,6 |

1202,1 |

806,5 |

59,8 |

40,2 |

В настоящее время по численности населения Оренбургская область занимает 25-е место из 85 регионов России и 7 место из 14 регионов Приволжского федерального округа (1,5% от населения Российской Федерации и 7,0% от населения Приволжского федерального округа). По этому показателю регион сопоставим с такими субъектами Российской Федерации, как Приморский край, Омская область, Республика Крым и с такими странами мира, как Латвия, Словения, Македония, Намибия.

По имеющимся аналитическим прогнозам, в ближайшие годы сокращение численности населения области продолжится. Это будет обусловлено, прежде всего, продолжением тренда миграционной убыли населения вследствие значительного отрицательного сальдо межрегиональных миграций. Агломерационный эффект городов-миллионеров – областных и республиканских центров и крупных городов (Тольятти, Магнитогорск) соседних регионов сохранит свою доминирующую гравитацию и продолжит «вытягивать» человеческие ресурсы из Оренбуржья.

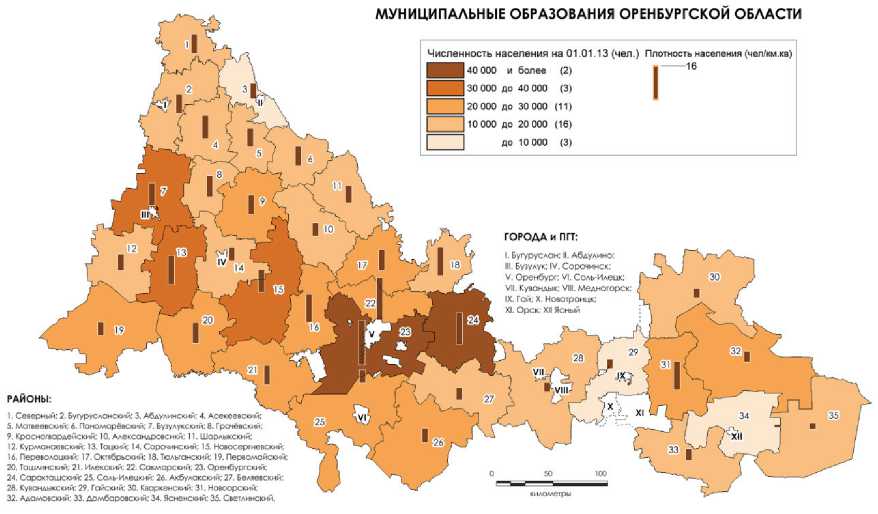

Средняя плотность населения Оренбургской области – 16,4 человека на 1 кв. км, что почти в 2 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации, в то же время примерно в 2 раза меньше, чем в европейской части России (рис.1). По величине данного показателя Оренбуржье сопоставимо с такими регионами страны, как Пермский край, Тверская и Новосибирская области, а в проекции субъектов политической карты мира – с такими государствами, как Финляндия, Уругвай, Новая Зеландия.

Сравнительно низкая по европейским меркам плотность населения, несмотря на относительно благоприятные природные условия для расселения и ведения сельского хозяйства, обусловлена периферийным положением региона в течение длительного исторического времени, «отодви-нутостью» от основной оси экономического развития в период индустриализации и более поздним освоением территории. В Приволжском ФО (средняя плотность населения – 28,7 человека на 1 кв. км) только Кировская область имеет меньшую величину этого показателя.

В целом размещение населения по территории региона соответствует качеству природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Наиболее высокая плотность – в центральной и западной части области. Концентрируется население также по берегам крупных рек и в районах с благоприятным экономикогеографическим положением: вдоль железной и автомобильной дороги Самара-Оренбург-Орск, вдоль железнодорожных магистралей Уфа-Са-мара (северо-запад области), Оренбург-Ташкент и вблизи городов. На размещение и плотность населения в восточной части области повлияло также наличие запасов минеральных ресурсов и их территориальные сочетания, некоторые города и поселки расположены у месторождений полезных ископаемых и мест их переработки. Минимальную плотность имеет крайний восток региона.

В Оренбургской области сложилась полицентрическая система расселения. В ее территориальной структуре выделяются несколько иерархически выстроенных концентров максимальной концентрации и плотности населения, которые сформировались в результате влияния и взаимодействия хронологически и географически разнесенных природных, исторических, социально-экономических и административноинституциональных факторов.

Самым крупным сгустком населения выделяется Центральный (Оренбургский) ареал. Здесь в

Рис. 1 . Численность и плотность населения по районам на 01.01.2014 г.

радиусе 50-ти километров от областного центра проживает около 700 тысяч человек, что составляет 35% всего населения региона. Вторым фокусом концентрации населения является Орско-Новотроицкая конурбация, где в ее 50-километровом радиальном секторе, примыкающем к границе с Казахстаном, сосредоточено более 400 тысяч человек (20% жителей области). Около 160 тысяч жителей (8% населения региона) сконцентрировано в Бузулукском 50-километровом радиальном ареале. Таким образом, на 13% территории области постоянно проживает 63% ее городского и сельского населения8.

Сложившаяся в Оренбуржье система расселения имеет структурные черты сходства с такими регионами России, как Республика Татарстан, Краснодарский, Алтайский и Хабаровский края, Владимирская, Челябинская, Иркутская и Белгородская области.

Полицентрическая конструкция расселения имеет определенные преимущества. Наличие нескольких урбанистических концентров способствует формированию вокруг каждого из них зоны влияния на окружающую территорию, что благоприятствует ускоренному продвижению и распространению разнообразных услуг, товаров и инноваций. Такие центры – города, как правило, становятся катализаторами социальноэкономического развития и более эффективной организации окружающего пространства. И чем крупнее город, тем больше зона его влияния на окружающую территорию.

Но, исходя из величины и конфигурации Оренбургской области, а также её экономикогеографического положения, полицентрическая система расселения наряду с достоинствами имеет свои недостатки. Прежде всего это малочисленность городов, их число не соответствует масштабам территории региона, преобладание малых городов, неравномерное распределение городских поселений и значительные расстояния между ними. Дистанция между Оренбургом и основными центрами на западе (Бузулук) и востоке (Орск-Новотроицк) области составляет 250-280 километров.

Доступность городов и густота их сети является важнейшим условием формирования опорного каркаса расселения на территории. Среднее расстояние между городами в странах зарубежной Европы составляет 25-30 км, в Европейской части России – 70-75 км, в Оренбургской области величина этого показателя равна 100-105 км. Широтная протяженность региона и редкая сеть городов приводит к образованию разреженного социально-экономического пространства, что не способствует смыканию зон влияния городов как основных полюсов развития и препятствует внутренней сплоченности территории.

Одновременно со стягиванием населения в Оренбургский территориальный центр тяжести происходит расширение зоны редеющего населения. За период 2003-2014 годы, несмотря на 8 лет депопуляции, численность жителей областного центра увеличилась на 41 тысячу и Оренбургского района за период 1994-2014 годы на – 23 тысячи. В то же время численность населения второй вершины в полицентрическом рельефе расселения – городов Орск, Новотроицк, Гай и окружающей их территории Гайского и Новоорского сельских районов, за период 2003-2014 годы уменьшилась на 67 тысяч. Численность постоянных жителей 3-х северо-западных районов (Абдулинский, Бугурусланский, Северный), включая население городов Абдулино и Бугуруслан, сократилась за этот период на 20%, а без горожан – на 32%. Кувандыкско-Медногорский ареал расселения, включая сельское население Кувандыкского района, потерял почти 25% своих жителелей. Население крайних восточных районов – Ясненского и Светлинского, включая жителей города Ясный, уменьшилось почти на треть. Относительную стабильность населения сохранили города Бузулук, Сорочинск, Соль-Илецк, но численность сельчан окружающей их территории также снизилась9.

Наряду с центростремительными тенденциями в расселении, характерными для большинства регионов Российской Федерации, нюансировка деталей в пространственно-временной динамике размещения населения Оренбургской области высвечивает некоторые отличительные черты, среди которых можно выделить следующие:

-

- меньшая интенсивность наполнения новыми жителями города Оренбург в отличие от таких региональных центров – флагманов центростремительного роста, как Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Тюмень, Махачкала (Москва и Санкт-Петербург вне конкуренции)10;

-

- наличие разных пропорций в приросте городского и сельского населения в Оренбурге и Оренбургском районе. За период 2003-2013 годы численность горожан увеличилась на 8%, а численность сельских жителей агломерационной территории за этот период – на 21%11;

-

- более быстротечные темпы сокращения населения вне Оренбургского ареала, чем темпы прироста населения в городе Оренбург и Оренбургском сельском районе.

Несмотря на определенный ресурс сельского населения (40% жителей), особенности конфигурации области, и прежде всего менее влиятельный агломерационный эффект города Оренбург, ориентируют миграционные установки населения западных и восточных окраин Оренбуржья на региональные столицы соседних регионов. Опережающий рост сельского населения в Оренбургском районе, особенно в пригородной зоне, связан с менее дорогостоящими условиями приобретения и аренды жилья и в то же время с наличием определенных возможностей трудоустройства в областном центре.

Список литературы Ретроспективный анализ демографии и специфика расселения населения Оренбургской области

- Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: Проблемы и тенденции переходного периода. М.: Изд-во КД Либроком, 2009. 261 с.

- Стратегия развития Оренбургской области до 2030 г. URL: http://www.orb.ru (дата обращения 12.09.2015).

- Оренбургская область за 50 лет (1934-1983 гг.). Статистический сборник./Стат. управл. Оренбургской обл. Оренбург, 1984. 197 с.

- Семенов Е.А., Герасименко Т.А., Ахметов Р.Ш. Экономическая и социальная география Оренбургской области: учебное пособие. Оренбург: Изд-во ОГУ, 2011. 136 с.

- Оренбургская область за 50 лет (1934-1983 гг.). Статистический сборник./Стат. управл. Оренбургской обл. Оренбург, 1984. 197 с.

- Естественное движение населения области (сборник)/Оренбургский областной комитет государственной статистики. Оренбург, 1998. 182 с.

- Города и районы Оренбургской области (статистический сборник)/Облкомстат. Оренбург, 1999. 235 с.

- Оренбургская область: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2007. 477с.

- Города и районы Оренбургской области (статистический сборник)/Облкомстат. Оренбург, 1999. 235 с.

- Оренбургская область: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2007. 477 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Облкомстат. Оренбург, 2003. 301 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2008. 283 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2012. 285 с.

- Оренбургская область за 50 лет (1934-1983 гг.). Статистический сборник./Стат. управл. Оренбургской обл. Оренбург, 1984. 197 с.

- Численность населения по городам, внутригородским и административным районам Оренбургской области на 1.01.2014. URL: http://orenstat.gks.ru (дата обращения 12.09.2015).

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. 528 с. URL: http://www. gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar (дата обращения 12.09.2015).

- Города и районы Оренбургской области (статистический сборник)/Облкомстат. Оренбург, 1999. 235 с.

- Оренбургская область: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2007. 477 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Облкомстат. Оренбург, 2003. 301 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2008. 283 с.

- Города и районы Оренбургской области: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. Оренбург, 2012. 285 с.

- Оренбургская область за 50 лет (1934-1983 гг.). Статистический сборник./Стат. управл. Оренбургской обл. Оренбург, 1984. 197 с.

- Численность населения по городам, внутригородским и административным районам Оренбургской области на 1.01.2014. URL: http://orenstat.gks.ru (дата обращения 12.09.2015).

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. 528 с. URL: http://www. gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar (дата обращения 12.09.2015).

- Города и районы Оренбургской области (статистический сборник)/Облкомстат. Оренбург, 1999. 235 с.

- Численность населения по городам, внутригородским и административным районам Оренбургской области на 1.01.2014. URL: http://orenstat.gks.ru (дата обращения 12.09.2015).