Ревнитель Православия и проводник византийского богословия на Западе. К 120‑летию со дня рождения выдающегося православного богослова и философа Владимира Николаевича Лосского (1903–1958). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет»

Автор: Мефодий (Зинковский), еп., Хондзинский П., прот., Легеев М., свящ., Макаров Д. И., Сизоненко Д., прот., Колесников С. А., Иванов И., свящ., Гаврилов И. Б.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

Публикуются тексты и тезисы докладов участников круглого стола, посвященного 120‑летию В. Н. Лосского (1903–1958), который состоялся 13 июня 2023 г. в рамках деятельности научнопросветительского проекта СанктПетербургской духовной академии «Византийский кабинет». Рассматриваются жизненный путь и источники формирования научных интересов В. Н. Лосского в контексте принятой им на себя в эмиграции миссии свидетельства Православия на Западе. Особое внимание уделяется его стремлениям возродить «Святую Францию» и древнюю западную церковную традицию эпохи христианской Европы до отпадения латинства. Отмечены некоторые парадоксы взаимовлияния творчества русского православного богослова и французской католической мысли. Анализируются богословские достижения Лосского: изложение понятия о человеческой личности, основанное на триадологическом и христологическом догматах; трактовка «Ареопагитик» в контексте предложенных им методологических принципов истинного богословия; раскрытие троического аспекта экклезиологии и экзистенциального аспекта в византийском богословии. Указаны отдельные спорные тезисы в его религиознофилософском наследии. Подчеркивается практическая — аскетическая — направленность трудов В. Н. Лосского и актуальность их дальнейшего исследования.

В. Н. Лосский, русская эмиграция, философия, богословие, византийское богословие, свидетельство Православия, «Святая Франция», Братство святого Фотия, «Спор о Софии», критика софиологии, богословие личности, обожение, неопатристический синтез, экзистенциализм, мистика западного и восточного христианства, учение о подражании Христу, французская католическая мысль, «Византийский кабинет».

Короткий адрес: https://sciup.org/140310260

IDR: 140310260 | УДК: 271.2-1(043.2) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_39

Текст научной статьи Ревнитель Православия и проводник византийского богословия на Западе. К 120‑летию со дня рождения выдающегося православного богослова и философа Владимира Николаевича Лосского (1903–1958). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет»

E-mail: ORCID:

Доктор богословия, кандидат теологии, декан Богословского факультета, заведующий кафедры Практического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Archpriest Pavel Vladimirovich Khondzinsky

Dr. of Science in Theology, Dean of the Faculty of Theology, Head of the Department of Practical Theology of the St. Tikhon Orthodox Humanitarian University.

E-mail: ORCID:

Priest Mikhail Viktorovich Legeev

E-mail: ORCID:

Dmitry Igorevich Makarov

E-mail: ORCID:

Archpriest Dimitry Viktorovich Sizonenko

Senior Lecturer of the Theology Department of the St. Petersburg Theological Academy, senior Lecturer of the Russian Christian Academy for the Humanities named after Fyodor Dostoevsky.

E-mail: ORCID:

Sergey Aleksandrovich Kolesnikov

Priest Igor Anatolyevich Ivanov

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor, Department of Theology at St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

Igor Borisovich Gavrilov

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theology, St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

13 июня 2023 г. научно-просветительский проект Санкт-Петербургской духовной академии «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол « К 120-летию со дня рождения Владимира Николаевича Лосского (26.05.1903–7.02.1958), выдающегося православного богослова и философа, профессора и декана Православного института им. св. Дионисия в Париже»1.

К рассмотрению участникам круглого стола были предложены следующие темы: В. Н. Лосский в круге русских философов первой половины ХХ в.; В. Н. Лосский, прот. Г. Флоровский и «неопатристический синтез»; В. Н. Лосский и западноевропейская христианская мысль; В. Н. Лосский как исследователь мистического богословия Майстера Экхарта; православный персонализм В. Н. Лосского и философия европейского персонализма; В. Н. Лосский как критик софиологии; В. Н. Лосский и духовная миссия русской эмиграции в Европе.

Ниже публикуются присланные в редакцию «Русско-Византийского вестника» тексты и тезисы докладов участников круглого стола.

И. Б. Гаврилов: Владимир Лосский — посланник и свидетель Православия во Франции

Владимира Николаевича Лосского можно назвать своего рода посланником и свидетелем Православия на Западе, прежде всего во Франции, где он провел 34 года,

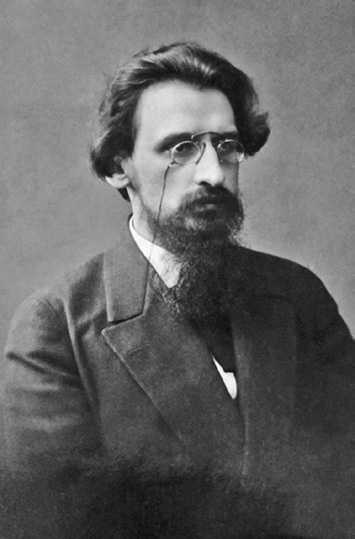

Владимир Николаевич Лосский

Лев Платонович Карсавин (1882–1952). Петроград, 1920 г.

с 1924 по 1958 гг., получив в 1939 г. французское гражданство. Из множества других русских мыслителей-эмигрантов В. Н. Лос-ский, вероятно, глубже всех проник во французскую духовную традицию, стремясь раскрыть в ней ее православные истоки. Свое присутствие во Франции он ощущал не как пребывание в месте случайного убежища, а как сознательный выбор и призвание к свидетельству Православия.

Будущий богослов родился в германском Гёттингене в интеллигентной семье известного русского философа-интуитивиста Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965), яркого представителя «русского религиозного ренессанса» начала ХХ в. Он рос в атмосфере любви к наукам и искусствам. Еще в раннем детстве у него зародилась любовь к Франции благодаря француженке-гувернантке мадемуазель Софи Рейно. Маленький Володя глубоко усвоил французский язык, на котором впоследствии будут написаны его главные богословские труды.

Также в воспоминаниях отца будущего богослова есть интересная деталь из жизни Володи — описание его общения с одним из учеников Николая Онуфриевича, талантливым русским философом Дмитрием Васильевичем Болдыревым (1885–1920), трагически погибшим в годы Гражданской войны: «Д. В. Болдырев, человек высокого роста, брал за руку маленького Володю и отправлялся гулять с ним по парку, импровизируя художественные рассказы, часто из средневековой истории. Возможно, что эти беседы так глубоко запали в душу сына, что он, поступив в университет, стал специально заниматься прежде всего историей средних веков и историей вообще у проф. Гревса, Добиаш-Рождественской и Карсавина в Петербурге и у и проф. Ф. Лота в Сорбонне, и потом перешел на историю средневековой философии у проф. Э. Жильсона»2.

В 1919 г. Владимир поступает на историко-филологический факультет Петроградского университета, где его учителями стали профессора знаменитой петербургской исторической «школы Гревса». В эту школу входили такие известные ученые, как И. М. Гревс, Л. П. Карсавин, Г. П. Федотов, О. А. Добиаш-Рождественская,

П. М. Бицилли, Н. П. Анциферов и др. Для этой блестящей школы медиевистики, в частности, было характерно использование «портретного метода», когда в качестве объекта изучения избирается конкретная историческая личность, жизнь и мировоззрение которой рассматриваются в контексте основных тенденций соответствующей эпохи3.

Глава научной школы Иван Михайлович Гревс (1860–1941), называвший себя последователем французской исторической школы Н.-Д. Фюстель де Куланжа, проявил себя в Петроградском университете в первую очередь как выдающийся педагог и наставник. Именно он обратил внимание В. Н. Лосского на эпоху западноевропейского католического Средневековья и на Майстера Экхарта.

Молодой Лосский слушает курс истории средневековой Франции у Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской (1874–1939), автора первой магистерской диссертации по всеобщей истории, защищенной женщиной в России («Церковное общество Франции. Ч. 1. Приход» (1915)); первой женщины-доктора наук в Пет

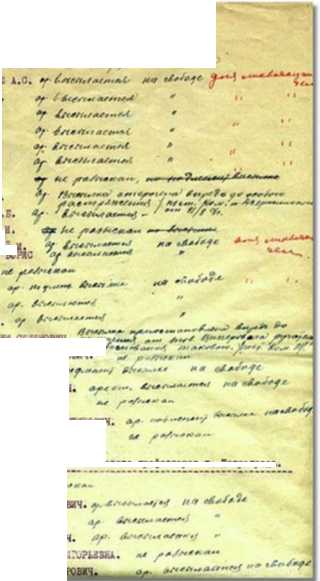

. СПИСОК W

ДитасоаатсхоХ антмагэита *. Патрограда.

! .СОРОКИ ПГТ1ИМ АХНКСАНХКВИЧ.г^* ^^аог,„^л 2.ИЗГСЕВ-1АНХХ З.ЗУБАХВ В.Л.

4.9Уф7С 5.ШГАН А.С. 6.JDTTCXIH 7.твиюо1 в.ЯРОвТ 9.3AU8TMH 1.1. 1о.вишм А. ' хт.шгапов ел хгашмошоскил у илшнв 15 КАРСАВИН !в восспа H.imnt а.я ICTRAHUMb МАМ ОСИПОВИЧ, л». I9.8EAFCSX: ши СОЛОММОВМЧ. фаДОВОВА «1. л/» ^

Спасом U*KI 69*Ц1МИМК Со «ГТ* профессоров г. Петрограда.

гь.пошюи. -' f^ 26.ЛХНИЗ KMC НЛКОДАдВ гтлдпяа хин Иванович. 2в.П0ЛЬН£Р СХРГГ. ХВАНОВИЧ 29.АНТСН0ЭСКАЯ 1ЩЩ .. .i 30*GkM^cB ;ии^

Петроградский список на высылку, под № 16 — Н. О. Лосский, 1922 г.

роградском университете (1918); ученицы ведущих парижских медиевистов Шарля Ланглуа и Фердинанда Лота. В революционные годы Ольга Антоновна подготовила к изданию работы «Эпоха Крестовых походов. Запад в крестоносном движении» (1918), «Западные паломничества в Средние века» (1924). Причиной избрания этого курса была любовь Лосского к средневековой христианской Франции.

Учителем Лосского в университете был также профессор Лев Платонович Карсавин (1882–1952), в те годы — увлеченный исследователь католических нищенствующих орденов (францисканцев) и средневековых ересей, автор таких трудов, как «Монашество в средние века» (1912), «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии» (1915), «Культура средних веков» (1918), «Католичество» (1918) и др., предвосхитивший на два десятилетия методологию французской школы «Анналов» с ее концепцией «исторической антропологии». Карсавин развивал критику Filioque и связывал его с историческими особенностями западного христианства. Он считал, что из Filioque следует, что эмпирическое бытие Церкви — нечто алогическое, только-человеческое. Карсавин повлиял на многие важные направления мысли Лосского, в частности, на изучение им наследия Отцов Церкви и догматического значения Filioque. Он также способствовал выработке некоторых историософских, политических и нравственно-психологических установок своего студента. Среди идей Карсавина, которые в той или иной степени отразились на Лосском, можно отметить его воззрение на святоотеческое богословие как на выражение самосознания Церкви. Как подчеркивает современный исследователь, благодаря влиянию Л. П. Карсавина

Семейный портрет Лосских. Збраслав (ныне административная часть Праги), после 1922 г. Слева направо: Лосская Людмила Владимировна, Лосский Борис Николаевич, Стоюнина Мария Николаевна, Лосский Владимир Николаевич, Лосский Николай Онуфриевич, Лосский Андрей Николаевич западное Средневековье, в частности, мистика Бернарда Клервоского и Франциска Ассизского, а также католическая теология были в центре научных интересов В. Н. Лос-ского до конца жизни4.

В 1922 г. семья Лосских вместе с другими представителями русской интеллектуальной элиты была выслана из Советской России на знаменитом «Философском пароходе» (термин С. С. Хоружего) в рамках кампании по выдворению инакомыслящей интеллигенции. 16 ноября 1922 г. из Петрограда отплыл пароход «Пруссия» («Preussen»), на котором в изгнание отправились Н. О. Лосский, Л. П. Карсавин, И. И. Лапшин и другие известные ученые вместе с семьями. Первоначально Лосские обосновались в Праге, где Владимир учился на философском факультете Карлова университета, а также принимал активное участие в работе исследовательского семинара выдающегося византолога, археолога и искусствоведа Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).

А уже в октябре 1924 г. Владимир Лосский поселился в Париже, ставшем в 1920– 1930-е гг. центром русской и мировой религиозно-философской мысли, культурной столицей русской эмиграции. К 1930 г. в Париже и его ближайших предместьях проживали более 50 тыс. русских изгнанников. Лосский посещает знаменитый «коллоквиум» в доме Н. А. Бердяева в Кламаре, где знакомится с крупнейшими христианскими мыслителями эмиграции — Г. В. Флоровским, прот. С. Булгаковым, Б. П. Вышеславцевым, М. И. Лот-Бородиной, В. В. Зеньковским, а также с ведущими французскими католическими философами Габриэлем Марселем, Эммануэлем Мунье, Жаком Маритеном и др.

В Сорбонне главным руководителем В. Н. Лосского в занятиях средневековой историей стал профессор Фердинанд Лот (1866–1952), специалист по истории раннего Средневековья, автор труда «Конец Древнего мира и начало Средневековья» (1927). Влияние профессора Лота на Лосского проявилось не только в дальнейшем углубленном изучении русским мыслителем западного Средневековья, но и в развитии у него интереса к истории Церкви и богословия, в частности, к апофатическому богословию, прежде всего к «Ареопагитикам», к теме непознаваемости Бога, ставшей впоследствии основной в его трудах.

На Лосского повлиял и крупнейший французский византинист Шарль Мишель Диль (1859–1944), исследователь византийской литературы, археологии и искусства, создатель целостной галереи портретов деятелей византийской истории, автор фундаментальных трудов «Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке» (1901), «Византийские портреты» (1908), «История Византийской империи» (1919) и др. Основной вклад Диля в византиноведение состоит в отказе от характерной для исследователей XIX в. отрицательной оценки византийской культуры, в стремлении к более объективному подходу в изучении византийской цивилизации. Интересно, что Диль хорошо знал русский язык и был отлично знаком с трудами русских византинистов — Ф. И. Успенского, Н. П. Кондакова и др. Его лекции послужили Лосскому стимулом к тщательному изучению наследия свт. Григория Паламы. Полемика с Дилем вызвала к жизни паламитские исследования русского богослова, приведшие его к идее «паламитского синтеза» как принципа богословской интерпретации в патрологии.

Нельзя не отметить и влияние крупнейшего французского медиевиста и философа-неотомиста Этьена Жильсона (1884–1978), занимавшего в 1926–1932 гг. кафедру средневековой философии Сорбонны. В эти годы он уже успел выступить автором ряда книг по философии европейского Средневековья — «Философия святого Бонавентуры» (1924), «Дух средневековой философии» (1932), «Мистическая теология святого Бернарда» (1934).

Жильсон стал научным руководителем Лосского в исследовании по западной медиевистике, посвященном богословию Майстера Экхарта. От него Лосский по-

заимствовал принцип свободного обращения риями, а от объекта своего научного исследования — особое внимание к апофатике. Жильсон, исследуя философию Фомы Аквинского, указал на возможность понимания сущности и существования как категорий, отличных друг от друга. К различению сущности и существования, предложенному Э. Жильсоном, В. Н. Лосский обращался при конструировании понятия «личность» в работах «Богословское понятие человеческой личности» (1957) и «Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта».

Примерно с 1925 г. Лосский становится одним из активных участников Братства святого Фотия, члены которого стремились «оживить церковное сознание православных эмигрантов и привести Запад к Православной Традиции, соблюдая уважение к его глубинной сути, одним словом, создать во Франции подлинное Западное православие»5. Покровителем Братства был избран святой Константинопольский патриарх Фотий, который еще в IX в. обличал опасность универсалистских претензий папства. По форме организация уподоблялась средневековым рыцарским орденам со своей с философскими методами и катего-

Этьен Анри Жильсон (1884–1978), 1950-е гг.

системой присяги, инициации, иерархией: «Братство есть дисциплинированное общество Православных христиан, объединенных для защиты Церкви и Торжества Вселенского Православия», — указывалось в первом пункте устава Братства6.

Как отмечает С. С. Хоружий, «целью Братства была борьба против внешних и внутренних врагов Церкви. Среди первых они считали самым опасным Рим, среди последних выделяли о. Булгакова, как экумениста и автора новых богословских идей»7.

16 ноября 1944 г. по инициативе Братства в Париже был создан Французский православный институт святого Дионисия с каноническим подчинением юрисдикции Московского Патриархата Русской Православной Церкви и преподаванием на французском языке. 9 марта 1945 г. новое учебное заведение признала Парижская академия.

По воспоминаниям митр. Антония (Блума), В. Н. Лосского отличало особое отношение к средневековой Франции: «Средневековье было очень богатой эпохой во Франции. Люди, которые занимаются Средневековьем, видят в нем то, что в современности не видно. И у него была большая средневековая культура, он видел Францию в свете этого прошлого, становления, углубления и постепенного расцветания и, конечно, трагедии XX века»8.

В 1931 г., будучи убежденным защитником канонического единства Русской Православной Церкви, Лосский вместе с членами Братства св. Фотия не последовал за патриаршим экзархом в Париже митр. Евлогием (Георгиевским) в юрисдикцию Константинопольского Патриарха. Это обострило его отношения с Парижским богословским институтом св. Сергия.

В 1930-е гг. В. Н. Лосский выступил с критикой софиологической концепции прот. Сергия Булгакова в знаменитом «споре о Софии». Он опубликовал крупную научную работу «Спор о Софии» (1936)9, которая была направлена против главного хри-стологического труда о. Булгакова «Агнец Божий» (1933). По мнению Лосского, ключевой ошибкой о. Булгакова в построении и трактовке концепции софиологии было понимание Софии как личного, ипостасного, существа в Святой Троице. Он считал, что наделять Софию личным, ипостасным бытием — значит вводить новую частность туда, где может быть только общее Трем Лицам, то есть отрицать христианское учение о Пресвятой Троице.

Кроме того, Лосский критиковал отождествление в софиологической антропологии личности, или ипостаси, с духом, в силу чего он перестает быть частью природы; а в софиологической христологии — отождествление Божественной Ипостаси с духом человеческим, что приводит к перенесению всей трагической духовной жизни человечества в Божество и к искаженному пониманию Боговоплощения.

Полемика с софиологией прот. С. Булгакова занимала особое место в деятельности В. Н. Лосского, отстаивавшего принципы чистоты Православия в русской религиозной мысли зарубежья. Однако, как отмечают современные исследователи, «после „спора о Софии“ Владимир Лосский оказался persona non grata в русской православной общине Парижа»10.

Во время немецкой оккупации Франции в годы Второй мировой войны Лосский 13 июня 1940 г. покидает Париж и, стремясь догнать отступающую французскую армию, отправляется на юг страны. В этот период он создает дневник «Семь дней по дорогам Франции», в котором размышляет о галльском духе и судьбах французской культуры, дает краткий очерк французской философии истории. Это небольшое сочинение представляет собой искренний гимн французского патриотизма, одушевленного исканием христианского лика Франции. Лосский обращается к средневековой Франции святых и королей, рассматривая христианскую нацию как духовную семью.

Мыслитель рассуждает о возможности воссоздания «новой Франции» — той, что в «Песни о Роланде» была названа «Франция, Святая»: «Только найдем ли мы этот тайный клад, это сокровище нетварных сил? А может быть, он уже навеки покоится в нашей исторической почве, покрытый новыми пластами, скрывающими его от наших глаз, наслаиваясь от века к веку — новыми преданиями духовной истории Франции? Способны ли французские христиане найти пути духовного возрождения, совершить всеобъемлющее преображение, которое заставило бы заново забить источник живой воды для иссушенной земли ее Церкви? Этот источник не иссяк; но он течет в глубине, являясь лишь глазам простых и смиренных»11.

В годы немецкой оккупации Парижа Лосский вступает в ряды французского Сопротивления и ведет семинары для католических теологов и философов, учеников Этьена Жильсона, среди которых были Морис де Гандильяк, Луис Массиньон и Габриэль Марсель. Именно на их основе он подготовит на французском языке один из своих лучших трудов — «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» (1944).

Многие будут рассматривать этот труд как ответ на призыв прот. Г. Флоровского «Вперед к Отцам!», провозглашенный им в 1936 г. и ставший символом православного возрождения. «Возвратиться к Отцам Церкви» для Флоровского означало вернуться к началам святоотеческого Предания в контексте христианского свидетельства, идти вперед «с Отцами», в рамках концепции «неопатристического синтеза»12. По мнению Н. О. Лосского, высказанному в труде «История русской философии» (1951), работа его сына о мистической теологии Восточной Церкви — «типичный образец „неопатристи-ческого синтеза“, употребляя термин отца Георгия Флоровского»13.

В августе 1956 г. Владимир Лосский в составе делегации Западно-Европейского экзархата Московской Патриархии посетил Москву, Ленинград, Киев и Владимир. Он писал отцу: «Природа и человеческий пейзаж России поразили своей бедностью, блеклым видом, своей немотой. И в то же время мне открылась сила сокровенной внутренней жизни, дар какой-то потенциальной духовности… Русский народ отличается исключительной религиозной одаренностью, прямо связанной с „чем-то“, что можно было бы назвать согласием на страдание. Эта черта характера не имеет ничего общего с античным amor fati [любовь к року], ни даже с индусской нечувствительностью, готовой претерпевать случайности колеса судьбы; здесь действительно свойство моральное и позитивное, что-то вроде врожденного христианства… Уезжая из России в 1922-м, 19-летним, я очень глубоко сознавал, что теряю что-то основное, фундаментальное, хотя, по правде говоря, я всегда был „западником“. И я понял, почему 34 года назад, расставаясь с Россией, я чувствовал себя отверженным, лишенным существенного начала: то, что здесь дано как „само собой разумеющееся“, „как бы естественное“, особенно в течение долгих лет испытаний, представляется невероятным, недостижи-

Митрополит Николай (Ярушевич) с деятелями Западно-Европейского экзархата. Слева направо: Оливье Клеман, архимандрит Петр (Л’Юилье), архимандрит Дионисий (Шамбо), архиепископ Василий (Кривошеин) и Владимир Лосский. Москва, 1956 г.

В. Н. Лосский в Московской духовной академии, август 1956 г.

мым, если ты оторван от корней, соединяющих тебя с этим безропотным народом, умеющим страдать без всяких поз, без всякой задней мысли, без суеты. Плоды этих столь глубоких черт характера, свойственных жителям СССР, всем, кто не потерял человеческого лица, — а их очень значительное большинство, — эти плоды, конечно же, проявляются в Церкви, в верующем народе. Здесь эта русская „тяжеловесность“ преображается в свою противоположность, превращается в удивительную „легкость“ иного мира, окрыленность. В этих сверхпереполненных церквях молитва течет легко на очень долгих службах, иногда 4-часовых; на этих службах стоишь, не замечая усталости, не отвлекаясь посторонними мыслями. У этого молящегося народа удивительная сила. Я постоянно чувствовал стыд, какой-то „комплекс непол-ноценности“ перед этими толпами простого народа»14.

И в то же время в этом же письме он сознается: «…Жить и работать в России я бы никогда не смог, ни при каком режиме. Я слишком укоренен на Западе, и именно во Франции. Но это тоже характерно для русских: быть европейцем больше, чем все другие европейцы. Это доказывается городом Петербургом, Пушкиным и всей дворянской культурой двух последних веков перед катастрофой»15.

Владимир Николаевич Лосский скоропостижно скончался в результате сердечного приступа 7 февраля 1958 г., в день св. Григория Богослова, в Париже. Он был похоронен на знаменитом парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, месте упокоения многих представителей русской эмиграции.

По словам протопресвитера Иоанна Мейендорфа, «среди православных богословов нашего поколения Владимир Лосский был одним из тех, кто стремился показать Западу, что Православие — не историческая форма восточного христианства, а непреходящая кафолическая истина. Свидетельствовать об этом и было основной заботой его жизни, и это же свидетельство побудило его работать в двух направлениях, которые — как он мыслил — друг друга дополняют: византийское богословие, органически продолжающее предание греческих отцов, и латинское Средневековье, в котором он искал — в частности в образе мыслей М. Экхарта — пункты возможного совпадения с восточным Православием.

Могила В. Н. Лосского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

<…> Мы видим, что все труды В. Лосского пронизаны этим двойным устремлением: сохраняя всю целостность Православия, вести диалог с христианским Западом»16.

В статье «Памяти Владимира Лосского» (1959), представляющей собой подробный анализ жизни и ключевых богословских тем Лосского, Оливье Клеман вспоминал, что русский философ стал его первым провожатым к Православию и привел к Святым Отцам. Согласно О. Клеману, Лосский писал, что человек рожден быть поэтом для Бога, то есть ощущать мир сбывшейся сказкой, песней и красотой, за которую хочется благодарить и о которой хочется петь.

Епископ Мефодий (Зинковский):

Богословие личности проф. В. Н. Лосского

Мысль Владимира Николаевича Лосского, которой свойственны удивительная ясность, трезвость и глубокая укорененность в духе святоотеческой традиции, стала драгоценным вкладом в православное богословие XX в. С богословской смелостью и честностью Лосский твердо осознает незыблемость церковных догматов и в то же время искренно считает совершенно необходимыми в новых жизненных условиях осмысление и переоценку их содержания. В результате неопатристического синтеза, осуществленного им и другими мыслителями, восточно-православная богословская традиция получила отчетливое и убедительное выражение в контексте христианской мысли и науки современности.

Особенной заслугой богословской мысли В. Н. Лосского является математически выверенное, глубокое изложение богословского понятия человеческой личности, основанное на триадологическом и христологическом догматах. Его богословская позиция в отношении переосмысления и развития понятия человеческой личности в русле Предания Церкви противостоит современным тенденциям к размыванию понятия о человеке как таковом, а также вносит свою немалую лепту в отстаивание достижений церковно-отеческой мысли в сфере триадологии и христологии, а определение человеческой личности, состоящее в ее «метафизичности», «несво-димости» к природе, включая высокоорганизованные ее части, ум и дух, и в то же время в «тождественности» своей природе, широко известно в богословских кругах. И до сих пор в богословской мысли обсуждается вопрос о правомерности сопоставления представления о личности на основе опыта человеческого существования, и представления об ипостаси как неотъемлемого элемента святоотеческого учения о Триедином Боге.

Личностность в представлениях Лосского открывается как центральное свойство Бога, понимаемого, прежде всего, как Троица во Единице и Единица в Троице. И если ветхозаветное богопознание было откровением человечеству личностного Абсолюта, «Бога истории»17, то христианское богословие, различающее в Боге природу и ипостаси, являет сущностную тождественность Лиц Троицы в Их «личностном различе-нии»18. В то же время Владимир Николаевич говорит о недостаточности фундаментальных триадологических терминов различения, таких как «природа», «сущность», «лицо», «ипостась», считая, их, «несмотря на их математическую чистоту», свидетельствующими о «косности нашего языка и бессилии мысли перед тайной личного Бога, являющего Себя трансцендентным всему тварному»19.

Положение о том, что в Пресвятой Троице «Божественные Ипостаси не являются тремя частями единого целого, единой Природы, но каждая содержит в себе целостную природу, каждая является целым, ибо она не имеет ничего для себя: даже воля общая у Трех»20, становится отправным для двух направлений мысли Лосского. Первый вывод состоит в том, что поскольку каждая Ипостась Троицы «содержит» в Себе целостную Природу, то необходимо говорить о «свободном обладании» Ипостасями собственной Природой. Второй вывод, вытекающий из первого, состоит в том, что каждая Ипостась существует не путем противопоставления себя другим Ипостасям, а путем свободного «обладания природой не для себя»21 — «личное существование устанавливает отношение к другому, личность существует в направлении к другому»22, осуществляясь через общую Природу, в вечном перихоресисе (греч. περιχώρησις) как нераздельном движении любви.

Принципы ипостасного общения и ипостасного «свободного обладания природой не для себя» лежат и в основе христологии и антропологии Лосского. Согласно его мысли, без ясного понятия и «различения природы и личности», без понимания законов их бытия и соотношения, «невозможно правильно учить ни об искуплении, ни об обожении»23. В Воплощении Ипостась Сына Божия вопринимает в Себя, благодаря принципу ипостасной свободы, человеческую природу, которой обладает свободно и не для Себя, но для спасения человека.

Богословская антропология Лосского строится сверху вниз, исходя из троичных и христологических догматов. В человеческом естестве личность, подобно «игумену», осуществляет управление разнообразными составляющими, среди которых высшее место иерархически занимает ум, как «местопребывание личности, престол человеческой ипостаси, содержащей в себе совокупность своего естества — дух, душу и тело»24. При этом ни ум, ни какая-то другая часть человеческой природы не может быть отождествлена с личностью. Человеческая личность метафизична, несводима и в то же время тождественна природе. Личность — это тот, «кто отличен от своей природы», но, «содержа в себе свою природу» и не существуя вне ее, эту природу превосходит, «воипостасирует»25. Таким образом, в антропологии, как и в триадологии и христологии, природа видится им, как «содержание личности», а личность как «существование природы»26.

Тайна понятия человеческой личности метаонтологична. Несмотря на «иррациональность» понятия человеческой личности, мы можем описывать ее свойства, не ограничивая их список конечным числом, поскольку прообразом нашего персонального бытия является три-ипостасное сверх-бытие Самого Творца, неисчерпаемое в своей глубине. В богословском видении Лосского ключевые свойства человеческой личности, взаимозависимые и друг друга предполагающие, это: любовь, свобода, кенотичность, кафоличность, уникальность. Кенозис, являясь модусом бытия Лиц Св. Троицы, единственно соответствует замыслу Творца о личном бытии человека в любви и свободе.

Понятие о возможности и необходимости нашего богообщения, о которых свидетельствуют Писание и Предание Церкви, для Лосского связаны напрямую с представлением о Триедином Боге. В «свободном личном бытии Бог превосходит самую Свою Сущность» и «может дать возможность реально к Себе приобщиться»27. Свободно обладая Природой, Бог может преподать ее доступным образом Своему творению в виде нетварных энергий, не ограничивая в энергийном плане обладание Природой тремя Ипостасями. При этом познание как таковое происходит не в природно-энергийном плане, а на уровне общения личностей Творца и твари. И именно личностная онтология дает возможность говорить о категории познания в высшем смысле этого слова и о преодолении творением тварных границ в познании несозданного Бога.

Персоналистическая христология позволяет В. Н. Лосскому выстроить учение об обожении человека, призванного стать христом по благодати, стать по образу Христа — двуприродным. Следуя Леонтию Византийскому, и не только ему, христоло-гия Лосского утверждает, что Личность Логоса содержит воспринятую от Богородицы человеческую природу, которая «воипостазирована». Затем мыслитель сопоставляет соединение, совершившееся в Личности Христа, с тем, что в наших личностях должно совершиться посредством Духа Святого и нашей свободной воли.

Важно отметить, что учение о личности В. Н. Лосского носит практический характер. Как и св. отцы, мыслитель был глубоко уверен, что христианское богословие является прежде всего средством и совокупностью «экзистенциальных» знаний, призванных служить цели, превосходящей любое знание, — единению людей с Богом, или их обожению.

Протоиерей Павел Хондзинский: Трактовка В. Н. Лосским «Ареопагитик» в контексте его методологических принципов

-

В. Н. Лосский, безусловно, одна из самых ярких фигур в богословии русской диаспоры ХХ в. Своеобразие его мысли заключается в сочетании интенций русской религиозной философии начала ХХ в. с редким для той среды антисофиологическим пафосом.

При этом, несмотря на популярность Лосского, нельзя сказать, что полностью сняты вопросы, связанные с его наследием: отчасти потому, что не все его тексты, по-видимому, нам известны (например, написанные им для Фотиева братства28), отчасти же потому, что недостаточно изучены те интеллектуальные факторы, под влиянием которых сложились его убеждения.

Подобно его современникам, прот. С. Булгакову и прот. Г. Флоровскому, В. Н. Лосский старался разрешить затруднение, возникающее из необходимости сохранить континуум предания при принципиальных переменах в философском языке эпохи.

Если Флоровский усматривал возможность этого в возрождении широко понимаемого христианского эллинизма, если Булгаков хотел актуализировать предание с помощью «софиологического уразумения», то Лосский предложил свой путь, сформулировав методологические принципы, которым должно следовать истинное / православное богословие. Их суть три:

-

1. Непременным условием истинного богословия является единство догматики и мистики29;

-

2. Истинная христианская догматика всегда апофатична30;

-

3. Правильно сформулированный догмат всегда антиномичен31 (основан на правиле «непротивопоставления противоположностей»32), что и является выражением его апофатичности.

Правда, в том или ином виде и по отдельности эти тезисы уже можно было встретить у старших современников Лосского (прежде всего у свящ. П. Флорен-ского33), однако заслуга Лосского состоит не только в соединении их в стройную систему, но и в попытке подвести под них святоотеческую базу. При совершении этой операции и обнаружилась более всего оригинальность (а вместе с тем и уязвимость) его подхода. Ведь в противоположность авторам начала века, в большинстве своем относившимся с недоверием к корпусу «Ареопагитик», именно их Лосский кладет в основание всей византийской традиции, доказывая, что предложенная в них триадология удовлетворяет всем выше заявленным принципам. Для понимания совершенного Лосским «переворота» напомню, что даже его учитель, Л. П. Карсавин, в своей работе «Святые отцы и учители Церкви» писал как о чем-то самоочевидном о «троичном Самораскрытии Божества»34 у Дионисия, что подразумевало вторичность личностного уровня по отношению к эссенциальному. Лосский же, напротив, стремится доказать, что автор «Ареопагитик» ставил сверхличностное единство Божественных Лиц не выше представления об их троичности, потому что иначе он «оказался бы послушным орудием агрессивного возврата к платонизму, который он терминологией Плотина ввел бы в самое сердце христианского богословия»35.

Несомненно, позиция В. Н. Лосского небезупречна и, как минимум, обходит стороной вопрос о корректной интерпретации неоплатонической терминологии «Арео-пагитик»36, однако на сегодняшний день у него есть достаточное число последователей, в том числе среди западных ученых37, и это свидетельствует, в конечном счете, об эвристической ценности высказанных русским богословом тезисов.

Священник Михаил Легеев:

Троический аспект экклезиологии у В. Н. Лосского

-

В. Н. Лосский одним из первых продолжает тему троического аспекта экклезиоло-гии, незадолго до этого анонсированную сщмч. Иларионом (Троицким). Мысль о том, что «Церковь есть образ Пресвятой Троицы»38, становится эпицентром его экклезио-логии, антропологии и персоналистического богословия как такового.

Мне хотелось бы обратить внимание на пару важных моментов, касающихся тро-ических корней экклезиологии Лосского.

Прежде всего, его рассуждения об индивидууме и лице, важнейшей особенностью которого является возможность «отказа от себя» , а также реализация способности к общению , а в перспективе и взаимопроникновению , с другими лицами, показывают экклезиологическую подоплеку персонализма. С существования «не для себя», «в направлении к другому», со способности «выхода» из индивидуалистической замкнутости, показывающей лишь бедность и катастрофическую ограниченность собственного бытия, согласно мысли В. Н. Лосского, начинается становление человеческой личности. Так человек, преодолевая свою индивидуальность (свое бытие как индивидуума), реализует себя как лицо, устремляясь к идеалу Лиц Святой Троицы. Так человек становится Церковью, входит в орбиту ее святой жизни. Мысли Лосского в этом отношении пролагают путь к позднейшему кенотическому богословию схиархим. Софрония (Сахарова). В современных исследованиях ставится вопрос о соотношении понятий «кенозис», «кинония» и «перихоресис» в сквозном экклезио-христо-троическом контексте; и наследие В. Н. Лосского может дать ценный материал для этой работы.

И другой момент. Представления Лосского о кафоличности Церкви, также восходящие к троическому богословию, содержат своеобразную интерпретацию понятия «перихоресис», приложенную к области экклезиологии. Для него кафо-личность, с одной стороны, есть богоподобная (и троицеподобная) целостность Церкви; с другой же стороны, она указывает на «тождественность между единством и множеством, отчего Церковь кафолична как в своей совокупности, так и в каждой из своих частей »39.

Время потребует некоторой корректировки или, лучше сказать, уточнения такого понимания; ведь позиция протопр. Николая Афанасьева, исходящая отчасти из тех же посылок (кафоличности Церкви в каждой части и неразделения в этом отношении части и целого), совершенно отбросит понятие «части» в экклезиологии, утверждая, что в Церкви «всё — целое». Тезис позднейшего (с архиеп. Василия (Кривошеина)), и особенно современного, богословия об антиномичном характере кафолично-сти / не кафоличности «частей» Церкви, а также понимание современного богословия о небезусловном характере кафоличности в «частях» Церкви (например, Поместных Церквах) лишь отчасти предугадывается в словах В. Н. Лосского: «Тварное лицо (человека в Церкви)… не часть целого, но как бы потенциальное содержание всего цело-го»40. «Часть — но и потенциальное содержание целого», — можем ответить мы сегодня этому выдающемуся богослову XX в., во-многом опираясь на его наследие, но и исправляя недочеты, которые неизбежны в начале всякого нового пути.

Не менее важны также рассуждения Лосского о христологическом и пневмато-логическом аспектах Церкви, а также его понимание ипостасного в Церкви, которые также будут дополнены, а в чем-то и скорректированы последующей экклезиологи-ческой мыслью.

Д. И. Макаров: В. Н. Лосский: философия, богословие и учение

-

о подражании Христу

-

1. Увидев при первой встрече на книжной полке у одного из своих наставников оригинальное — 1944 г. — парижское издание «Éssai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient», я понял, что масштаб влияния Вл. Лосского на мировую и русскую религиозно-философскую и патрологическую мысль пока не измерим, поскольку окончательное определение этого масштаба — дело будущего. Лосский влюбляет в свой предмет. Он учит любить мистику, догматику, патрологию, Библию, французский язык… Однако кое с чем в его работах (например, с его известным положением о том, что человеческую природу искупляет Бог-Сын, а личность спасает Дух Святой) представляется необходимым вступить в осторожную и взвешенную полемику. В приведенном примере такую работу уже проделал прот. Георгий Флоровский (1893–1979)41. Имеются в трудах Вл. Лосского и иные тому примеры.

-

2. Из них хочется выделить тот, против которого уже обоснованно выступил Г. Подскальски42. Видимо, занимаясь параллельно мистикой христианского Востока и Запада, ее общими истоками (неоплатонизм, Псевдо-Дионисий Ареопагит), Вл. Лосский хотел более четко размежевать между собой эти два течения — настолько же, насколько в своей последней работе он сближает Майстера Экхарта и Григория Паламу. Вл. Лосский прав в том плане, что для восточных монахов настольной книгой стала не «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, а «Лествица» Иоанна Синайского, «Духовные беседы» пс.-Макария или (века с IX) «Слова подвижнические» Исаака Сирина, но сам принцип, будучи библейским и апостольским (1 Кор 4:16; 11:1; Флп 3:17), пронизывает собой святоотеческое и литургическое богословие (например, гомилии св. Григория Паламы), немало примеров чему (но отнюдь не полный перечень) приведено в указанной статье о. Герхарда Под-скальски (1937–2013).

-

3. В работах Вл. Лосского встречаются и иные, порой не столь уж фундированные (и, по меньшей мере, дискуссионные) замечания и наблюдения. Так, например, в его классическом «Очерке…» читаем: «Вопрос соотношения богословия с философией никогда не ставился на Востоке»43. В этих словах ощущается незнакомство автора с новейшими на тот момент (1944) статьями Г. А. Острогорского (1902–1976), обосновавшего, в частности, положение о том, что: «Величие дела великого религиозного мыслителя Григория Паламы в том и заключается, что мистические пере живания исихастов он сумел зафи ксировать в философских понятиях и, переведя

-

вопрос в плоскость ясных и четких понятий, смог доказать, что исихастская мистика конгениальна духу Православной Церкви»44. Но ведь Лосский пытается доказать именно это — конгениальность и взаимодополнение исихастской мистики и православной догматики на всем протяжении византийского и поствизантийского периодов! Очевидно, в дальнейшем Лосский, сознавая данное и иные упущения, стремился придать своим научно-патрологическим воззрениям большую рельефность и глубину, для чего и предпринял сравнительное исследование духовных систем св. Григория Паламы и Майстера Экхарта, ставшее итоговым в его столь краткой и насыщенной горением духа жизни.

Протоиерей Димитрий Сизоненко: Владимир Николаевич Лосский и французская католическая мысль

Жизненный путь и творческое наследие В. Н. Лосского представляют исследователю уникальный повод поразмышлять о парадоксах противостояния Востока и Запада. Наш автор, как утверждает его сын Н. В. Лосский, был «русским в изгнании», всю жизнь оставался «очень русским», более того, быть русским для него означало оставаться открытым для сближения с другими культурами, чувствовать себя «дома» в любой точке мира45. Об этом свидетельствует полная включенность нашего автора в интеллектуальную жизнь Европы: он выступал с многочисленными лекциями и докладами, писал свои богословские труды в основном на французском языке. Однако прежде, чем стать свидетелем православия на Западе, он обрел в атмосфере Парижа середины XX в. ту благодатную среду, которая сформировала его как самобытного мыслителя. Исследователь В. Коман приводит фрагмент интервью, в котором Лосский признается, что он никогда не смог бы жить и работать в России, какой бы там ни был режим, что он всегда осознавал свою глубокую укорененность на Западе, в частности, во Франции46.

Имя В. Н. Лосского неразрывно связано с «патристическим поворотом» в православном богословии. Именно его работа «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», опубликованная в 1944 г.47, дает нам «первый и величайший пример того, каким образом восточное христианство должно осуществить неопатристический поворот в своем богословии»48.

С одной стороны, его интерес к наследию Отцов возник еще в годы учебы в Петроградском университете; его убеждение в том, что подлинным богословием Православной Церкви может быть только святоотеческое богословие, окрепло в противостоянии русской религиозной философии, испытавшей на себе влияние немецкого идеализма. С другой стороны, в своих произведениях наш автор в значительной мере опирался на труды западных исследователей, прежде всего тех, кто имел непосредственное отношение к движению ressourcement , и ратовал за возвращение к святоотеческим истокам христианства. Дело в том, что возникновение «новой теологии» в Католической Церкви также было связано со стремлением противопоставить святоотеческое богословие и новое прочтение Фомы Аквинского безраздельному господству рационализма неосхоластики.

Непримиримая критика западного христианства в произведениях Лосского была направлена прежде всего против схоластического поворота и тех трансформаций, которые происходили на протяжении веков: пренебрежение апофатической рациональностью, отрыв школьного богословия от мистической жизни, использование в экклезиологии терминов, заимствованных из юриспруденции, и т. п. Иногда его нападки могли выглядеть как сильное преувеличение (в частности, указание на Filioque как «первопричину»49 всех разделений между Востоком и Западом, включая вопрос о первенстве и непогрешимости Римского папы). Однако обвинить нашего автора в антизападничестве было бы не вполне справедливым, тем более что в эти же годы за свержение гнета схоластики выступали такие западные мыслители, как Ж. Марешаль, Ж. Моншанен, И. Конгар, А. де Любак, Ж. Даниелу. Как отмечает С. Коакли, «то, что объединяло Лосского с набирающими силу сторонниками католической новой теологии, несмотря на отвлекающий маневр его полемической антизападной и антитомистской риторики, было, пожалуй, больше, чем то, что их разделяло»50. Антизападная составляющая неопатристического богословия нашего автора возникла в самой гуще интеллектуальной жизни Европы и словно по иронии судьбы способствовала радикальному обновлению католического богословия, впоследствии получившему официальное признание на II Ватиканском соборе.

Свидетельством открытости Лосского к западному христианству безусловно является его докторская диссертация о Майстере Экхарте51, написанная под руководством Э. Жильсона, в будущем члена Французской Академии, медиевиста и выдающегося представителя неотомизма . Для того чтобы сделать мир православного богословия близким и понятным интеллектуальной элите Запада, Лосский активно включается в деятельность Братства св. Фотия, Содружества св. Албана и преп. Сергия, читает лекции в Институте св. Дионисия, принимает участие в дискуссиях, организованных Католическим центром французских интеллектуалов (le Centre catholique des intellectuels français)52, выступает с лекциями в Философском колледже (le College philosophique), основанном Жаном Валем53. В 1945–1946 учебном году он прочитал курс по восточной гносеологии в Практической школе высших исследований (L’École pratique des hautes études), впоследствии материалы этих лекций послужили основой книги «Видение Бога»54.

Следует также упомянуть о неформальном общении Лосского с широким кругом выдающихся интеллектуалов своего времени. На философских вечерах в доме Бердяева в Медоне он сблизился с Ж. Маритеном. Он был постоянным участником воскресных семинаров, проходивших в 1941–1944 г. в доме М. Морэ55. Здесь с докладами выступали Ж. Вал, Л. Массионьон, Г. Фессар, А.-М. Фере, Ж. Даниелу, М.-Д. Шеню, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю, Г. Марсель. Вниманию участников семинара, проходившего 11 октября 1941 г., Лосский представил доклад «Богословие света Григория Паламы»56. Особое внимание нашего автора к доктрине святителя о различии непостижимой усии Бога и сообщаемых Божественных энергий, а также к учению о нетварной благодати, как справедливо отмечает К. Ларше, невозможно понять вне контекста полемики с католическими мыслителями57. Лосский считал паламизм квинтэссенцией восточного христианства и основанием подлинного мистического опыта. Отголоски дискуссий в доме Морэ можно обнаружить в «Очерке мистического богословия Восточной Церкви»58. Эта книга возникла прежде всего из желания убедительно представить мистически ориентированную традицию восточного христианства вниманию западной интеллигенции на доступном языке.

Круг единомышленников, сложившийся на семинарах Морэ, в течение 1945– 1955 гг. издавал журнал Dieu Vivant: Perspectives religieuses et philosophiques («Живой Бог: религиозные и философские перспективы»). Лосский вошел в состав его редакционного совета (comité de lecture) . На страницах журнала публиковались, в частности, статьи Ж. Даниелу, Г. У. фон Бальтазара, М. Лот-Бородиной, М. Бубера, Р. Гвардини, Г. Флоровского, А. Шмемана, И. Мейендорфа, Э. Бер-Зигель, К. Барта, Т. С. Элиота, К. Ясперса, А. де Любака59. Программа журнала, заявленная во вступительной статье к первому номеру, включала в себя возвращение к библейским и святоотеческим истокам христианства, предполагала особое внимание к эсхатологическому измерению христианской веры, а также взаимное обогащение и диалог между римским католичеством, протестантизмом и православием60. Однако в 1948 г. Лосский прекратил сотрудничество с журналом из-за полемики, поднявшейся в ответ на антизападную позицию Московского Патриархата, которому наш автор оставался верен до конца своих дней.

Следует признать, что диалог с инославным миром в самом деле был взаимно обогащающим. С одной стороны, книга «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» была ориентирована на западную аудиторию и в определенной степени являлась ответом автора своему наставнику. С другой стороны, при внимательном прочтении работ Э. Жильсона можно обнаружить, что его трактовка влияния наследия Дионисия Ареопагита на богословие Фомы Аквинского, Бернара Клервоского и других западных мыслителей с течением времени претерпевала изменение, несомненно, под воздействием дискуссий с Лосским61.

Богословские поединки своего отца Н. В. Лосский сравнил со средневековыми турнирами, в которых обе стороны относились друг к другу с глубоким уважением и всегда проявляли безупречную интеллектуальную честность62. Искренность и рыцарская цельность В. Н. Лосского вызывала восхищение и делала его свидетельство о Православии исключительно убедительным и плодотворным.

-

С. А. Колесников: Презентация монографии

-

«В . Н. Лосский: богословский путь к Встрече»

Позвольте представить краткое содержание, своеобразный синопсис монографии «Владимир Николаевич Лосский: богословский путь к Встрече»63.

Объектом исследования монографии выступает богословское наследие одного из самых ярких, результативных, значимых православных богословов ХХ в. Владимира Николаевича Лосского. Обращение к фигуре В. Н. Лосского позволяет активировать самые насущные проблемы современного богословия, через призму его богословских воззрений становится возможным детальное и пристальное рассмотрение вопросов, максимально актуальных для духовно-интеллектуальной атмосферы современности. Кроме того, внимательное изучение богословия В. Н. Лосского

Обложка монографии С. А. Колесникова о В. Н. Лосском

фиксирует линию прохождения богословия через современные реалии в их социальных, политических, исторических, биографических аспектах. Лосский предоставляет возможность выстроить траекторию православной богословской мысли в континууме насущных духовных проблем и задач, демонстрирует результативность и продуктивность Богопознания, фундированного на православной системе ценностей. Вместе с тем Лосский являет уникальный пример верности традиции, внесения традиции — прежде всего святоотеческой традиции — в современный богословский контекст. Не менее важной причиной обращения к богословскому наследию В. Н. Лос-ского является его верность Церкви, церковная выверенность всей богословской системы Лосского.

Основное содержание монографии представлено в пяти главах. В первой главе «Рождение богословской тайны: детские годы (1903–1920 гг.)» рассматриваются обстоятельства рождения Владимира Николаевича Лосского, где рождение человека предстает чудом, метафизическим явлением нового в его многогранности и неповторимости.

Вторая глава «Путь к богословию: семья и университет (1917–1927)» посвящена рассмотрению просопобиографических событий В. Н. Лосского в 1917–1927 гг. 1917 г. оказался переломным для всей российской истории и, конечно, для духовной просо-пографии Владимира Лосского. Кульминация революционных асинхронностей, породившая резкий рост исторической деструктивности, определила совершеннолетие будущего богослова, выводя его биографию под «небо насилия» (Данте) и определяя сложный выбор дальнейших действий.

В третьей главе «На богословском перекрестке… (1930–1939 гг.)» рассматривается этап богословского становления В. Н. Лосского, связанный с исторической ситуацией «между-военной Европы» (Interbellum) в 1930-е гг., когда Лосский выходит уже на богословский и биографический перекресток выбора дальнейшей линии жизни. В этот период вырабатывался богословский метод Лосского, основанный на сочетании национальных и сверх-национальных приоритетов, стремящийся к синтезу русского и зарубежного опыта богословствования.

Четвертая глава «Человек и мiр: становление богословской системы (1940-е гг.)» посвящена 1940-м гг. в жизни и богословском становлении В. Н. Лосского. Начало

Второй мировой войны и послевоенный период стали важнейшим этапами в становлении богословской системы В. Н. Лосского, причем это становление проходило в условиях практического применения богословских тезисов. 1940-е гг. ознаменовались и принятием Лосским гражданства Франции, а также трагическими событиями оккупации Франции и освобождением от фашизма. Все эти исторические события определяли устойчивость богословской системы Лосского, которая, отвечая на внеш- ние вызовы, становилась целостнее и результативнее.

Пятая глава «Выход к встрече с Богом: итоговый период (1950-е гг.)» посвящена последним, 1950-м, гг. богословской деятельности В. Н. Лосского. Важными итоговыми моментами для Лосского в 1950-е гг. стали осмысление идеала богослова, возникновение на основе его богословских принципов богословской школы и многое другое. Итоговый период просо-пографического пути Лосского можно обозначить как богословие Встречи, в котором богословское служение предстает как предусмотрение Встречи, причем устремленность к точке Встречи придает богословию особую значимость, отличающую его от иных форм духовно-интеллектуальной деятельности.

В финале выступления хотелось бы обратиться к теме благодарения и завершить благодарностью — благодарностью яркому богослову и мудрому человеку Владимиру Николаевичу Лосскому. Это благодарение за возможность, на протяжении написания всего текста монографии, прикоснуться к глубокому, подлинно православному мировосприятию, к тональности духовнопрекрасного, явленного в богословии Лос-ского, к осознанию Божественного присутствия при погружении в богословские труды Лосского. Таковы очень кратко основные тезисы монографии. Многое осталось за рамками выступления, так как монография достаточно обширна, составляет около 1,5 миллиона знаков. Монография рассматривалась на разных экспертных площадках, была отмечена Золотым дипломом Литературного форума «Золотой витязь».

Крест на могиле В. Н. Лосского во Франции

Священник Игорь Иванов: В. Н. Лосский об экзистенциальном аспекте в византийском богословии

В византийском богословии проявили себя разнообразные подходы к осмыслению Богооткровенной реальности бытия Святой Троицы. Эти подходы были связаны не только с традицией (аристотелевской, неоплатонической, стоической и др.), но и с личными когнитивными способностями конкретных личностей, которые в ходе своего духовного устремления к Богу так или иначе вбирали и осмысляли открывшуюся им реальность опыта Богообщения.

Таковой экзистенциальный аспект и рассматривал в своих трудах В. Н. Лосский, уделяя особое внимание возможности личного участия в Божественной Жизни, сообщаемой христианину по благодати Святого Духа и придающей особое измерение человеческому существованию. Боговидение в данном случае имеет не только объективный характер Сверхъестественного Откровения, усвоенного человеческим разумом, но и субъективный характер духовного свидетельства, явленного в целокупном обожении конкретной личности.

Об этом Лосский говорит так: «Св. Иоанн Дамаскин, этот византийский схоласт, подытоживший учение отцов Церкви христологической эпохи, т. е. семи первых веков, фиксировал для всего позднейшего византийского богословия это учение о видении Бога в аспекте христологической догматики. Но проблема видения Бога имеет и другой аспект, который не был развит св. Иоанном; это — его субъективная сторона, связанная с человеческой личностью, вступающей в общение с Богом, т. е. постановка вопроса в плане догматического учения о Св. Духе»64.

При этом В. Н. Лосский четко показывает крайности, возникающие при восприятии этого опыта с опорой либо только на интеллект (духовный рационализм), либо только на чувства (духовный сенсуализм). По Лосскому, «золотой серединой» в решении этой дихотомии является сверхразумный и сверхчувственный духовный реализм, фиксирующий данность опыта, но не дерзающий определять или технологизировать его.

Лосский пишет: «Рассматривая различные аскетические учения о созерцании, мы смогли констатировать наличие двух основных отклонений: интеллектуализма Евагрия, идущего от Оригена с его платоническим спиритуализмом, и чувственного опыта мессалийцев, по представлению которых Бог материализируется, принимает чувственные формы, вступая в общение с людьми. Между этими двумя крайними направлениями стоит мистика чувства, благодати ощущаемой, переживаемой, — учение, выраженное в „Духовных словах“, приписываемых св. Макарию, и в учении о созерцании св. Диадоха Фотикийского, более трезвенном, чем учение св. Макария, остерегающемся каких бы то ни было чувственных образов, но чуждом и интеллектуализму Евагрия. У Дионисия и Максима интеллектуализм Евагрия радикально преодолевается в экстатическом порыве, в выходе за пределы тварной природы, к единению с Богом, превосходящему всякое знание, всякую гнозу как в области чувства, так и в области интеллектуального созерцания. Посредством действия и созерцания человек, по учению св. Максима, «перенесенный на крылах любви», становится выше соединения материи и формы. Возвышаясь к состоянию обожения, он преодолевает противоположность между чувственным и умопостигаемым, которая также относится к области тварных существ. Потому-то реальность, открывающаяся созерцанию, не принадлежа к тварному миру, не может быть подобающим образом определена»65.

Таковой живой опыт личного Богообщения, явленный в византийской духовной традиции, имеет экзистенциальный характер, поэтому В. Н. Лосский и предлагает применять данный термин для пояснения специфики византийского богословия. Он подытоживает свое наблюдение таким образом: «Это видение Бога, не являющееся видением существенным, имеет характер общения экзистенциального — если позволительно применить этот современный термин к византийской духовной жизни XI века. В самом деле, это не только общение тварной и несозданной природы, но и раскрытие каждой человеческой личности, принимаемой Богом, Который обращается к каждому в отдельности. Слова апостола Павла: „Я познаю Его, как и я познан Им“ получают здесь смысл личного общения с Живым Богом, Который является не только универсальной природой, но и Богом каждого»66.