Резьба по фруктовым косточкам хэдяо ишу - между искусством и традиционной народной медициной Китая

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Канонические тексты, ритуалы и эпиграфика Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Одним из элементов китайской традиционной культуры, прочно вошедших в повседневный быт, является такой вид декоративно-прикладного искусства, как художественная резьба 核雕艺术 хэдяо ишу (по камню, дереву, кости). Искусство резьбы по фруктовым косточкам (в основном персика, грецкого ореха, оливок) сформировалось в Китае в III-V вв. Филигранные пластические миниатюры включали изображения персонажей религиозного пантеона, героев фольклора, жанровые сценки. Постепенно использование резных косточек вышло за рамки эстетического наслаждения: они нашли свое применение в традиционной китайской оздоровительной системе. Активное использование плодовых косточек как средства профилактики многих заболеваний путем массажа активных точек на ладонях относится к эпохам Тан (619-907) и Сун (960-1279), а расцвет популярности этой техники приходится на эпохи Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911). Изучение этого вида прикладного искусства предполагает не только теоретические знания по истории его формирования и особенностям развития, но и во многом подразумевает освоение практических навыков. Искусство резьбы по фруктовым косточкам, пройдя путь развития более чем в 2000 лет, не только не исчезло, но и приобретало в наши дни особую значимость и привлекательность.

Декоративно-прикладное искусство китая, художественная резьба по фруктовым косточкам хэдяо, традиционная народная медицина

Короткий адрес: https://sciup.org/147219554

IDR: 147219554 | УДК: 930.85

Текст научной статьи Резьба по фруктовым косточкам хэдяо ишу - между искусством и традиционной народной медициной Китая

В последние годы на фоне развивающихся глобализационных процессов все острее встает вопрос о важности и уникальности национальных культур. В традиционных обществах Восточной Азии за многие столетия развития выработаны стрессоустойчивые и адаптационные механизмы сопротивления подобным процессам, эффективность которых уже неоднократно проверена. Во многом она обеспечивается богатством мировоззренческих и философских идей, синкретичным сочетанием гуманитарных, технических и естественнонаучных знаний, развитием литературы и искусства, что создает прочный фундамент общества и прочно удерживает каркас национальной культуры. Возможно, это вызвано еще и тем обстоятельством, что на протяжении всей истории Китая интерес к разным областям культуры и искусства культивировался в качестве важнейшей конфуцианской добродетели правителей. При этом реализация культурной программы правящей династии зачастую была достижима в рамках профессионального искусства и традиционных ремесел [Неглинская, 2010. С. 222–223].

⃰ Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Игровые традиции стран Восточной Азии и антропологическая модель “человека культуры”» (проект № 14-01-00507).

Войтишек Е. Э . Резьба по фруктовым косточкам 核雕艺术 хэдяо ишу – между искусством и традиционной народной медициной Китая // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 111–119.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение © Е. Э. Войтишек, 2016

Одним из элементов традиционной культуры, прочно вошедших в повседневный быт, игровые и религиозно-ритуальные практики многих поколений китайцев, можно считать такой вид декоративно-прикладного искусства, как художественная резьба – по камню, бамбуку, лаку, дереву, кости. Истоки его связаны с творческой деятельностью обитателей неолитического Китая (VI–IV тыс. до н. э.), когда наряду с орудиями труда изготавливались украшения и произведения пластического искусства ритуального назначения. Многие из них отличались сложностью формы и орнаментики – особенно предметы, изготовленные в юго-восточных и южных неолитических культурах Китая [Кравцова, 2004. С. 78–79].

Как и многие виды профессионального ремесла, позднее этот вид «малого» искусства совершенствовался веками, развивался на основе семейных традиций, передаваясь из поколения в поколение. Не исключением стал и такой вид традиционного художественного ремесла, как искусство резьбы по фруктовым и плодовым косточкам (в основном использовались грецкий орех, персик, оливки), из которых создавали совершенные произведения искусства – филигранные пластические миниатюры на разнообразные темы. Мастера тщательно обрабатывали косточки в соответствии с планом работы над скульптурой. Однако ввиду того, что каждая косточка уникальна по форме и структуре, реальный результат зачастую отличался от задуманного. Со временем мастера резьбы становились искусными импровизаторами, порой отказываясь от чертежей и схем в пользу «свободного творчества» 1. Так рождались уникальные миниатюрные композиции, сюжетами для которых становились зарисовки из окружающей действительности, герои буддийско-даосского пантеона, а также широко известные персонажи фольклора и книжной письменной традиции.

Что касается методов резчика, то в основе их лежит импровизация, которая базируется на высочайшем профессионализме. Кроме своей фантазии, мастер использует целый арсенал инструментов, среди которых различные ножи, стамески, проколки, скребки, и приспособления для шлифования и полировки изделий. Зачастую резчик работает с лупой, поскольку имеет дело с чрезвычайно мелкими деталями на небольшой косточке от персика, оливки или грецкого ореха (как правило, ядра при этом извлекаются). Как и многие виды традиционного ремесла, искусство резьбы в настоящее время обретает новую жизнь, вдохновляясь свежими идеями, нестандартными образами и сюжетами, зачастую даже заимствованными из других культур. Несмотря на то что приемы и навыки этого ремесла сейчас активно транслируются в инокультурную среду 2, обрастая новыми символическими значениями, в самом Китае оно по-прежнему обозначается устойчивыми терминами: 核雕艺术 хэдяо ишу «искусство резьбы по плодовым косточкам», 核桃文化 хэтао вэньхуа «культура [резьбы] по грецкому ореху», а также 橄榄 核 雕 ганьлань хэдяо – «резьба по оливковым косточкам».

Для плодов окультуренного грецкого ореха в древности использовалось слово 核桃 хэтао (букв. «косточковый персик») 3, которое указывало на инородность его происхождения – в самом Китае это дерево не использовалось. Познакомившись с грецкими орехами благодаря контактам со странами Центральной Азии в эпоху Хань (первые века н. э.), китайцы обратили внимание на его сходство с персиком 桃 тао , хорошо известным плодом садовой культуры, а также устойчивым символом долголетия и бессмертия, широко освоенным к тому времени и в художественной сфере Поднебесной. Не случайно в китайском языке той эпохи широко использовались другие обозначения этого ореха – 胡桃 хутао (букв. «чужеземный персик», «варварский персик»), 羌桃 цянтао (букв. «цянский персик», «имбирный персик»), а также 长寿果 чаншоуго (букв. «плод долголетия») и 万岁子 ваньсуйцзы (букв. «[плод] десяти тысяч [лет]»), каждое из которых связывалось со здоровьем и долголетием, а вкушение его символизировало пожелание долгих лет жизни.

Древние источники (например, справочник по лечебным травам и растениям конца Ханьской эпохи 名医别录 «Мин и бе лу», обобщивший опыт китайских лекарей периодов Цинь и Хань) упоминают о повсеместной распространенности плодов грецкого ореха в странах Южной Азии, Восточной Европы, а также на западе Китая – в районе современных пров. Синьцзян, Ганьсу и Нинся. На Центральной равнине Китая этот плод в древности называли 胡核 хухэ (букв. «варварская косточка»). Когда сюннуский (царства Раннее Чжао) генерал Ши Лэ (выходец из племени цзе , успевший побывать в свое время рабом у китайских богачей) в 319 г. занял Центральную равнину и основал царство Позднее Чжао, использование иероглифа 胡 ху было им табуировано [Крюков, Малявин, Софронов, 1979. С. 25]. Поэтому вместо слова 胡 桃 хутао («варварский персик»), ассоциировавшегося с племенами северных варваров 4, в отношении грецкого ореха стали употреблять термины 羌桃 цянтао («цянский персик») 5 и 核桃 хэтао («косточковый персик»), последний из которых и сохранился по настоящее время [Хэтао бавань…, 2012. С. 6].

Сведения о плодах грецкого ореха можно найти не только в письменных источниках древности – такую возможность предоставляют и археологические памятники Китая. Так, на знаменитой стоянке Баньпоцунь у г. Сиань найдены слои с пыльцой грецкого ореха, возраст которой более 6 тыс. лет. Близ деревни Цышаньцунь в уезде Уань провинции Хэбэй обнаружены карбонизировавшиеся фрагменты грецкого ореха, которым более 7 300 лет. Кроме неолитических находок ученые говорят и об окаменевших фрагментах этого растения, возраст которых насчитывает более двух с половиной миллионов лет – фактически относится к третичному плиоцену 6.

Сердцевина грецкого ореха богата питательными веществами, которые не только пригодны в пищу человеку, но и активно используются в китайской традиционной медицине и фармакологии. Едва ли не каждая часть дерева грецкого ореха обладает ярко выраженными лечебными свойствами и является ценнейшим промышленным сырьем7. В самом деле, его древесина крепкая и упругая, поддается филигранной обработке, текстура дерева ровная, без трещин, что делает весьма привлекательным использование ее в строительстве и резном деле. Площадь распространения плантаций грецкого ореха в настоящее время в Китае очень широка: его активно выращивают в провинциях Юннань, Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Хэбэй.

Плоды грецкого ореха могут сильно различаться между собой по множеству критериев – по размеру, форме, толщине скорлупы, количеству извилистых линий и проч. Самые замысловатые и красивые плоды считаются целебными – из их скорлупы как раз и вырезают разнообразные фигурки, которые особенно ценят и коллекционируют. Их так и называют – 手疗核 桃 шоуляо хэтао «лечащий руки косточковый персик», 健康核桃 цзянькан хэтао «косточковый персик здоровья», 掌珠 чжанчжу «жемчужина в ладони». В Древнем Китае его называли 揉手 核桃 жоушоу хэтао «косточковый персик для катания в руках» [Хэтао бавань…, 2012. С. 8].

Китайские исследователи полагают, что начало использования плодовых косточек в медицинских целях как средство профилактики от многих заболеваний можно отнести к эпохам

Восточная Хань (25–220) и Суй (581–618). В эпохи Тан (619–907) и Сун (960–1279) эта техника приобретает известность, а расцвет ее популярности приходится на эпохи Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) [Хэтао бавань…, 2012. С. 8].

При этом ошибочно было бы думать, что люди на протяжении тысячелетий использовали эти изделия только в медицинских целях – их тщательно изготовляли, коллекционировали, любовались и забавлялись ими, катая в руках, попутно обращая внимание на их полезные оздоровительные свойства. Кстати, среди нынешних жителей Тяньцзиня в отношении развлечения, связанного с катанием в ладонях круглых орехов, распространено выражение 文玩核桃 вэньвань хэтао («старинная безделушка / антикварная безделица [в виде] косточкого персика»), что явно указывает на достаточно древнее происхождение этого занятия.

При этом правящая элита, богачи и интеллектуалы вэньжэнь забавлялись орехами не просто ради повседневного времяпрепровождения – они заботились о своем здоровье, следуя длительной национальной традиции. В старинных трактатах «Иллюстрированный атлас по массажу ладоней ореховыми косточками» ( 揉手核桃图谱 Жоущоу хэтао тупу) и «Канон [достижения] долголетия [с помощью] ореховых косточек» ( 长寿核桃经 Чаншоу хэтао цзин) есть указания на то, что, «съев грецкий орех, можно укрепить мозг; покатав орехи в ладонях, можно оздоровить тело; полюбовавшись на вырезанные из косточек фигурки, можно воспитать сердце» (цит. по: [Хэтао бавань…, 2012. С. 10]).

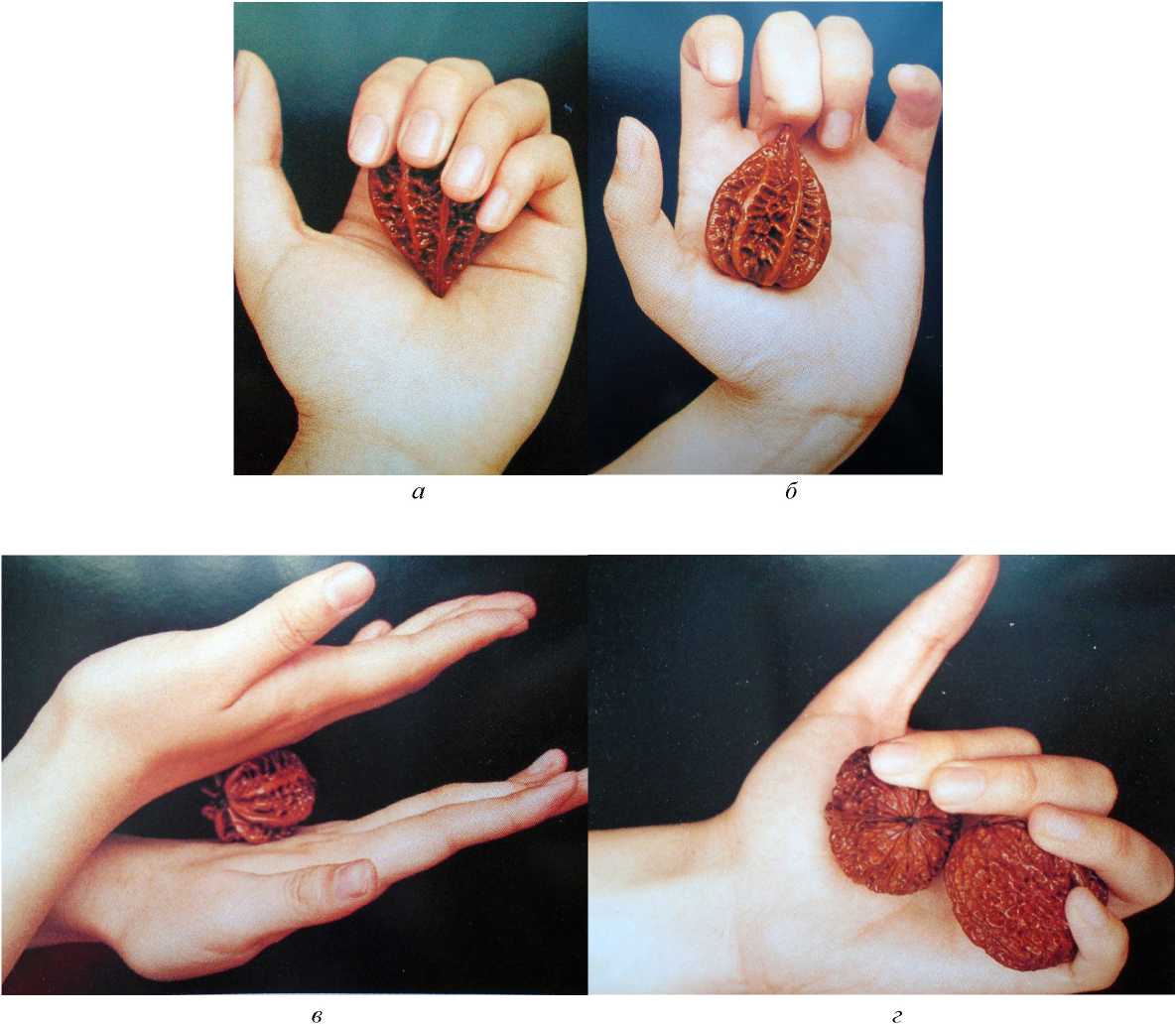

Приемы массажа ладоней и перекатывания ореховых шариков в руках (одного или двух) предполагали различные техники: использование острия, выпуклых частей, углов изделий. Большое значение имели особые техники захвата орехов, сжимания, давления, разминания, растирания, уколов и т. д. Воздействию подвергались разные части ладоней – внутренняя и тыльная стороны, кончики пальцев, пространство и углубления между пальцами и проч. Тем самым предотвращалась закупорка сосудов, налаживалась проходимость каналов и восстанавливалось кровообращение, что вело к укреплению организма в целом.

Длительное перекатывание в ладонях орехов с крепкой и толстой скорлупой сначала вызывает выступание пота, затем выделение жировой смазки. Кожа приобретает матовый розовый цвет, схожий с цветом природного агата наивысшего качества. При этом надо отметить, что кроме чисто физического воздействия для человека имеет немаловажное значение глубокое эстетическое наслаждение, которое возникает при контакте с настоящими предметами искусства.

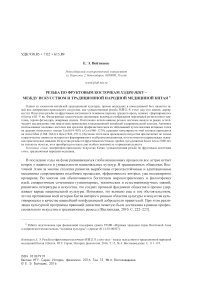

Можно перечислить несколько самых известных видов плодовых косточек с целебным эффектом, различающихся по форме ореха. В их названиях отразились народные представления и наблюдения за окружающим миром: 狮子头 шицзы-тоу «голова льва», 虎头 ху-тоу «голова тигра», 公子帽 гунцзы-мао «шапка чиновника», 鸡心 цзи-синь «куриное сердце», 桃心 тао-синь «персиковое сердце», 将军膀 цзянцзюнь-бан «плечо генерала», 蛤蟆头 хама-тоу «голова лягушки», 罗汉头 лохань-тоу «голова архата», 骰子 тоу-цзы «игральная кость», 灯笼 дэнлун «фонарь», 刺猬 цывэй «еж», 鸟嘴 няоцуй «птичий клюв», 蝎子 се-цзы «скорпион», 马蹄 мати «конское копыто», 双棒 шуанбан «близнецы», или 飞蝴蝶 фэй худе «летящая бабочка» и др. (рис. 1)

Рис. 1. Обработанные косточки в виде: а – игральной кости; б – головы архата; в – куриного клюва (дается по: [Хэтао бавань ..., 2012])

С давних пор к выбору сырья для изготовления изделий искусства, обладающих целебным эффектом, подходили чрезвычайно серьезно. Относительно критериев отбора сырья в Китае на этот счет даже существовала поговорка 白里难桃一,方中难成对 бай ли нань тао и, чжун фан нань чэндуй , что означает «на сотню орехов трудно найти один идеальный экземпляр, к одному ореху трудно найти пару». Были выработаны некоторые правила, соблюдение которых позволяло отобрать достойные экземпляры. Эти правила оформились в несколько формул, важнейшими среди которых были так называемые «шесть нет» ( 六无 лю у ) и «семь секретов» ( 七子决 ци цзы цзюэ ). Принцип «шесть нет» включал следующие требования к внешнему виду орехов и плодов: нет повреждений, нет вмятин, нет пересушенных фрагментов скорлупы, нет темных пятен, нет выступившего и засохшего орехового клея (сока), нет пустот, вызванных дефицитом влаги у созревшего плода. «Семь секретов» отбора сырья касались формы, цвета, рисунка, размера, качества, наличия заостренности в верхней и округленности в нижней части плода. Идеальную пару могли составить только практически одинаковые экземпляры, соответствующие всем этим параметрам [Хэтао бавань…, 2012. С. 39–49].

В современном Китае среди горожан очень популярны состязания по отгадыванию и отбору максимально похожих экземпляров плодов – на рынках и площадях, в антикварных магазинах и специальных лавках возле ореховых плантаций, на всевозможных тотализаторах азартные игроки, рассчитывая на удачный расклад, делают ставки на десятки, сотни и даже тысячи юаней. Выбирая (практически вслепую – с кожурой) идентичные экземпляры с учетом всех правил и секретов, участники состязаний определяют победителя с помощью служителя, который при всех надрезает кожицу грецкого ореха, вынимает ядро, тщательно очищает его и сравнивает с исходным экземпляром 8.

В Китае коллекционирование плодовых косточек с фигурной резьбой насчитывает очень долгую историю. Значительные коллекции собирали не только представители знати и аристократии – среди простого народа тоже находились истинные ценители этого искусства. При этом людей привлекала относительная дешевизна этих изделий, компактность набора из пары орехов, быстрый лечебный эффект, практичность и польза для физического и морального здоровья. В последние годы в Китае наряду с государственным музейным делом продолжает по- всеместно развиваться институт частного коллекционирования, издается масса литературы искусствоведческого, медицинского и просветительского характера (рис. 2).

Рис. 2. Изделия из резных грецких орехов, в названиях которых отразилась традиционная китайская символика: а – «Девять резвящихся драконов»; б – «Обезьяны в персиковом саду»; в – «Сто фениксов» (дается по: [Хэтао ба-вань..., 2012])

Под влиянием Китая неуклонно растет интерес к этой сфере декоративно-прикладного искусства и в странах Юго-Восточной Азии, в Японии, Корее и Сингапуре. Так, в соответствии с широко известным представлением традиционной восточной медицины, согласно которому на ладонях и стопах находятся проекции всех внутренних органов, и отчасти под влиянием китайского искусства резьбы на плодовых косточках, в последние годы набирают популярность техники суджок -терапии (кор. су – «кисть», джок – «стопа»), разработанные южно-корейским врачом Пак Чжэу 9, где активно применяются методы стимуляции акупунктурных точек иглами, магнитами, ребристыми шариками, металлическими пружинами, прижиганием моксой. Устойчивый лечебный эффект достигается не только методами, где необходимы профессиональные знания и специальные техники, – он возможен и при регулярном самостоятельном использовании массажных шариков и приспособлений (пластиковых, нефритовых, керамических) 10. Тем самым с помощью этих нехитрых приемов можно оценить и привлекательный эстетический вид изделий, и высокий целебный эффект от их использования, что лишний раз заставляет людей задуматься о важности внимательного отношения к своему физическому и нравственному здоровью (рис. 3, 4).

Рис. 3. Приемы массажа ладоней с помощью резных косточек: а – стимулирование точки лао-гун , ответственной за восполнение энергии в организме; б – воздействие на точку чжун-чун с целью предотвращения давящих болей в груди и риска инсульта; в – воздействие на тыльную часть рук с целью стимуляции кровообращения и укрепления позвоночника; г – перекатывание пары орехов в ладонях в разных направлениях с общеукрепляющим эффектом (дается по: [Хэтао бавань ..., 2012])

Рис. 4. Пара резных массажных грецких орехов из коллекции Е. Э. Войтишек (дар преподавателя класса Конфуция НГУ Ма Минъяна)

Таким образом, изучение искусства резьбы по фруктовым косточкам подразумевает углубление в национальную историю и культуру, историю развития декоративно-прикладного искусства Китая, ботанику, диетологию, кулинарию, историю западной и китайской медицины, историю музейного дела. При этом изучение этого вида прикладного искусства не только предполагает теоретические знания по истории его формирования и особенностям развития, но и во многом подразумевает освоение практических навыков, включая приемы перекатывания в руках, знания акупунктурных точек, меридианов и активных зон на ладонях 11. Эти знания дают ключ также к овладению навыками правильного питания и в целом способствуют формированию привычки разумно питаться.

В итоге, изучая лишь искусство резьбы по фруктовым косточкам, можно приобщиться к большим теоретическим знаниям и их практической реализации. В результате сами косточки оказываются весьма ценным источником по изучению самых разных аспектов декоративно-прикладного искусства и особенностей восточной оздоровительной системы. В целом можно сказать, что искусство резьбы на плодовых косточках, пройдя путь развития более чем в 2 000 лет, не только не исчезло, но и приобрело в наши дни особую значимость и привлекательность.

Список литературы Резьба по фруктовым косточкам хэдяо ишу - между искусством и традиционной народной медициной Китая

- Борисов Д. Э., Варенов А. В. Политика Поздней Хань в отношении северных соседей и ее последствия для экономики империи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 129-136.

- Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб.: Лань, ТРИАDА, 2004. 960 с.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука, 1979. 328 с.

- Неглинская М. А. Декоративно-прикладное искусство и ремесло // Духовная культура Китая / Под ред. М. Л. Титаренко, А. И. Кобзева и др. М.: Вост. лит. РАН, 2010. Т. 6. Искусство. 1031 с.

- Хэтао бавань юй цзяньшан [核桃把玩与鉴赏。何悦, 王玉成 编者。北京:北京美术摄影出版社]. Играть и любоваться резными косточками / Под ред. Хэ Юэ, Ван Юйчэн. Пекин: Пекин мэйшу шэин чубаньшэ, 2012. 143 с.