Результативность интегрированного обучения слабослышащих учащихся в общеобразовательной школе

Автор: Беляева Ольга Леонидовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Специальная педагогика

Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексной оценке результатов интеграции слабослышащих учащихся в общеобразовательную школу посредством изучения динамики формирования ряда навыков: восприятия и воспроизведения устной речи, обеспечивающих возможность общения со слышащими сверстниками; владения устной и письменной речью; коммуникации и социально-бытовой ориентировки.

Специальная педагогика, сурдопедагогика, интегрированное обучение слабослышащих школьников, формирование навыков восприятия устной речи, формирование навыков воспроизведения устной речи, формирование навыков коммуникации, формирование навыков социально-бытовой ориентировки

Короткий адрес: https://sciup.org/144152904

IDR: 144152904

Текст научной статьи Результативность интегрированного обучения слабослышащих учащихся в общеобразовательной школе

Социально-экономические преобразования, начавшиеся в России в 90-е гг. XX столетия, дали мощный толчок к обновлению системы образования на основе принципов демократизации и гуманизации. Выдвижение приоритета общечеловеческих ценностей повлекло за собой изменения в отношении нашего общества к детям с проблемами в развитии. Центром внимания педагогической общественности закономерно стал вопрос об интегрированном (совместном) обучении нормально развивающихся детей и их сверстников с отклонениями в развитии.

На базе школы № 17 г. Красноярска с сентября 1999 г. под научным руководством доктора психологических наук, профессора Л.П. Уфимцевой осуществляется интегрированное обучение слабослышащих учащихся. В течение всех лет пребывания данной группы учащихся в общеобразовательной школе ежегодно проводится мониторинг ряда показателей, отражающих, на наш взгляд, результативность интеграционного процесса. С этой целью нами была разработана комплексная диагностическая программа, позволяющая оценивать уровень сформированности следующих умений и навыков:

-

1) восприятия и воспроизведения устной речи (произносительной стороны речи, внятности речи, состояния слухозрительного и слухового восприятия), обеспечивающих возможность общения со слышащими людьми;

-

2) использования устной и письменной речи;

-

3) владения средствами коммуникации и социально-бытовой ориентировки.

Данные показатели отслеживались как у слабослышащих учащихся (в полном составе класса из 11 человек), так и у их сверстников с сохранным слухом (76 учащихся из параллельных классов), за исключением первой группы показателей, которые изучались, естественно, только у слабослышащих учащихся.

Ниже представлены полученные результаты.

Сформированность навыков восприятия и воспроизведения устной речи

Произносительная сторона речи слабослышащих учащихся изучалась нами по методике, разработанной Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезиной [Рау, Слезина : 124]. При этом анализировались следующие показатели:

-

1) умение воспроизводить слова слитно, с соблюдением ударения и орфоэпических норм, в нормальном темпе;

-

2) умение произносить фразы слитно, на одном выдохе, деля более длинные фразы паузами на смысловые синтагмы; соблюдая логическое ударение и фразовую интонацию, в нормальном темпе;

-

3) общее впечатление от звучания речи.

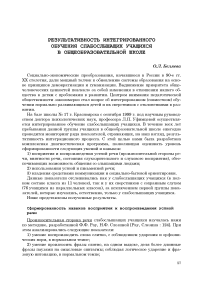

На рис. 1 представлены среднегрупповые значения показателей произносительной стороны речи слабослышащих учащихся на момент их обучения в 3-м классе (1999 г.) и в 9-м классе (2006 г.) общеобразовательной школы. Их анализ позволил установить следующее. К моменту окончания 9-го класса у слабослышащих учащихся существенно улучшилось состояние произносительной стороны речи:

-

– возросло умение правильно воспроизводить слова (на 11,8 балла) и фразы (на 2,9 балла);

-

– улучшилось общее впечатление от речи (на 0,8 балла).

Таким образом, за семилетний период обучения слабослышащих учащихся в общеобразовательной школе произносительная сторона их речи по большинству изучаемых показателей приблизилась к норме.

Рис . 1. Состояние произносительной стороны речи слабослышащих учащихся в процессе интегрированного обучения в общеобразовательной школе

Внятность речи слабослышащих учащихся проверялась нами по методике Ф.Ф. Рау [Методика обучения... 1976 : 252]. При этом первоначально применялся комплект фонетически сбалансированных слов русской речи, предложенный Э.И. Леонгард [Кузьмичева и др. 2003 : 124]. По истечении же определенного периода времени, когда внятность речи слабослышащих учащихся существенно увеличилась (до 84 %), мы стали использовать слоговые таблицы Н.Б. Покровского [Покровский 1982 : 318–325].

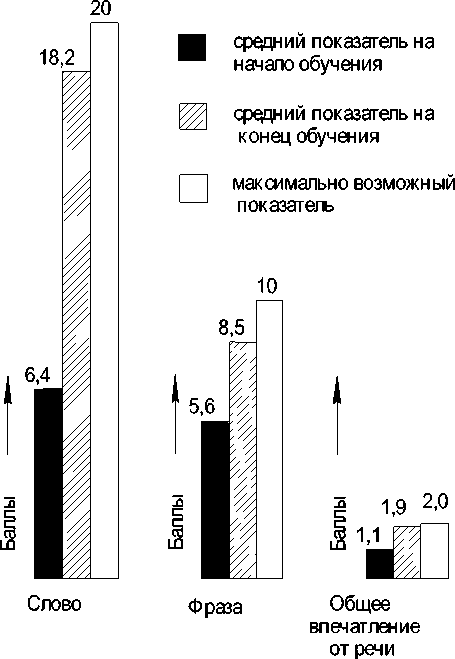

На рис. 2 приведена многолетняя динамика показателей внятности речи у слабослышащих учащихся. Данный показатель к концу периода наблюдения возрос на 22 % от исходного уровня и приблизился к норме.

Рис . 2. Динамика показателя внятности речи слабослышащих учащихся в процессе интегрированного обучения в общеобразовательной школе

Для отслеживания состояния навыков слухозрительного и слухового восприятия нами осуществлялся текущий, предварительный (по итогам полугодия) и итоговый контроль в конце учебного года на одном материале по методике, описанной Л.П. Назаровой [Назарова 2000 : 275]. Часть речевого материала для контрольных работ составляли те же фразы, которые служили тестовым материалом для изучения навыков зрительного восприятия [Миронова 2000 : 289–299]. Кроме этого, включались фразы и задания развивающего характера, задания на проверку ритмико-интонационной структуры речи и тексты.

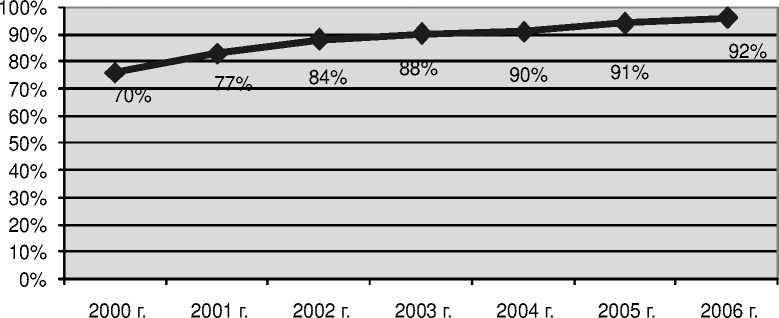

На рис. 3 представлена динамика формирования у слабослышащих учащихся вышеуказанных навыков, показывающая их существенный прирост к концу периода наблюдения: на 21 и 25 % соответственно по слуховому и слухозрительному восприятию.

▲ результаты контрольных работ по слухозрительному восприятию

Рис . 3. Динамика показателей слухозрительного и слухового восприятия у слабослышащих учащихся в условиях интегрированного обучения

Сформированность навыков устной и письменной речи у слабослышащих учащихся и их сверстников с сохранным слухом

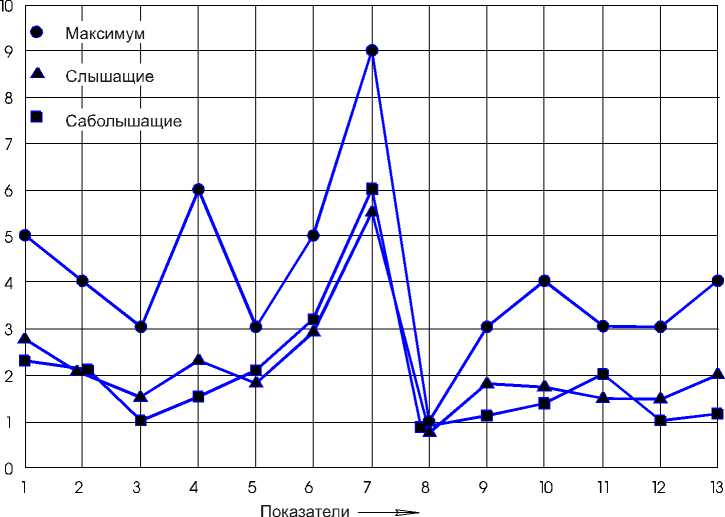

Для изучения сформированности навыков владения устной и письменной речью у слабослышащих учащихся 9-х классов нами были предложены специальные критерии (в количестве 13), основанные на требованиях общеобразовательных программ и программ школ II вида для слабослышащих и позднооглохших детей.

На рис. 4 представлены результаты, полученные при обследовании навыков устной и письменной речи у учащихся 9-х классов (как с сохранным, так и нарушенным слухом).

Рис . 4. Сформированность навыков устной и письменной речи учащихся 9- х классов с сохранным и нарушенным слухом .

Показатели : 1 . Пересказ содержания прочитанного или прослушанного текста. 2 . Подготовка сообщения, доклады, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (воображаемый на основе прочитанного). 3 . Изменение содержания и композиции пересказа текста в соответствии с постановкой новой учебной задачи. 4 . Рецензирование текста или выступления, произведения искусства. 5 . Описание иллюстрации к тексту, содержащее вступление, основную часть, заключение. 6 . Написание сочинения по картине. 7. Составление текста с учетом реальной потребности. 8 . Заполнение анкеты. 9 . Участие в дискуссии. 10 . Написание сочинения на заданную или свободную тему. 11 . Выписка нужных материалов с определенной целью. 12 . Составление реферата по нескольким литературным источникам. 13 . Рецензирование спектакля или фильма (мультипликационного, документального, художественного), звукозаписи, актерского чтения, телепередачи, иллюстрации в устной и письменной форме

Как следует из представленных на рис. 4 данных, по сформированности навыков устной и письменной речи не выявлено существенных различий между слабослышащими и нормально слышащими учащимися 9-х классов. При этом обе группы учащихся показали недостаточно высокий уровень данных навыков (по сравнению с максимально возможной суммой баллов по каждому критерию).

Наиболее сложными заданиями как для слабослышащих, так и для слышащих учащихся, оказались следующие:

-

- рецензирование текста или выступления, произведения искусства, спектакля или фильма (показатели 4, 13);

-

- составление текста с учетом реальной потребности (показатель 7);

-

- написание сочинения на заданную или свободную тему (показатель 10);

-

- составление реферата по нескольким литературным источникам (показатель 12).

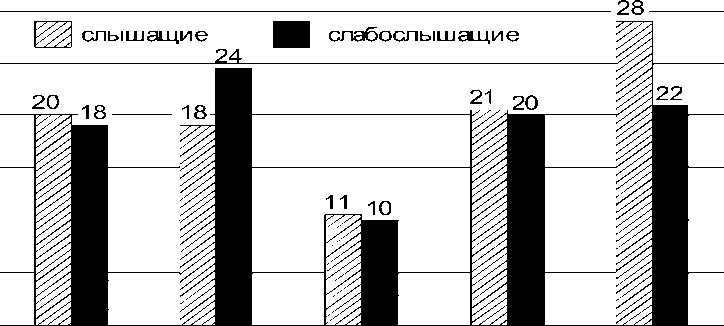

Сформированность навыков коммуникации и социально-бытовой ориентировки у слабослышащих учащихся и их сверстников с сохранным слухом

Для изучения уровня сформированности данных показателей у учащихся 9-х классов с разными слухоречевыми возможностями нами были разработаны специальные анкеты, которые заполнялись классным руководителем.

Оцениванию подлежали:

-

- коммуникативные навыки (адекватность полоролевого поведения; умение разрешать конфликтные ситуации; умение общаться со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми);

-

- культурно-гигиенические навыки (пользование бытовыми предметами; оказание первой медицинской помощи; отсутствие вредных привычек; соблюдение чистоты в общественных местах и на природе);

-

- основы экономических знаний и навыков (составление меню, потребительской корзины; приготовление пищи; планирование семейного бюджета; оплата коммунальных платежей);

-

- знание городской инфраструктуры (умение пользоваться услугами экстренной помощи, сервисных служб; знание структуры административных органов и умение оформлять отношения с ними; ориентация в городе);

-

- готовность к профессиональной деятельности (адекватное оценивание собственных возможностей и способностей; сформированность представлений о видах профессий, труде, зарплате; потребность в труде, наличие жизненного плана).

Результаты изучения данных показателей представлены на рис. 5. Так, слабослышащие учащиеся оказались несколько слабее слышащих учащихся по степени сформированности коммуникативных навыков (на 2 балла). По показателям культурно-гигиенических навыков первые набрали на 6 баллов больше, преимущественно за счет показателя «Отсутствие вредных привычек», что очень положительно характеризует их как людей, просвещенных в области здоровьес-бережения.

Рис . 5. Сравнительный анализ сформированности навыков коммуникации и социально - бытовой ориентировки у учащихся 9- х классов с сохранным и нарушенным слухом

По показателям «Основы экономических знаний и навыков» и «Готовность к профессиональной деятельности» минимальный разрыв (в 1 балл) обнаружился в пользу слышащих учащихся. Более существенно (на 6 баллов) уступают слабослышащие школьники своим сверстникам с сохранным слухом в знании городской инфраструктуры.

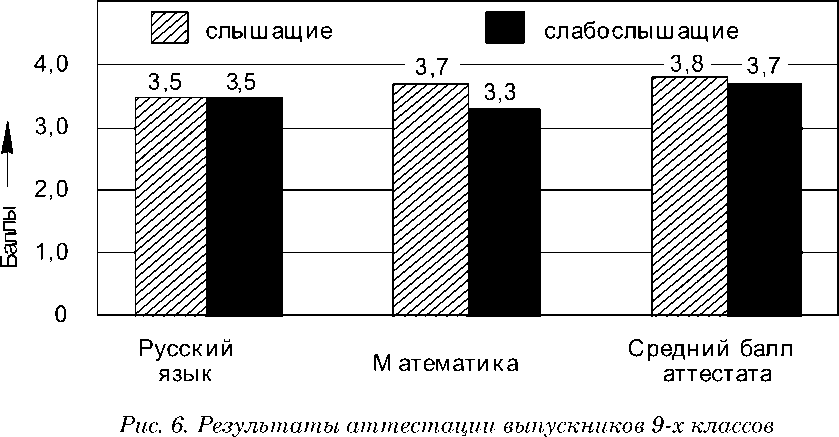

Итоги аттестации нормально слышащих и слабослышащих выпускников 9-х классов представлены на рис. 6.

Как следует из представленных данных, средний балл выпускной работы по русскому языку одинаков у обеих сравниваемых групп (3,5 балла). По математике средний балл слабослышащих выпускников оказался ниже, чем у их сверстников с сохранным слухом, на 0,4 балла. И, наконец, средний балл аттестата выпускников с нормальным слухом лишь на 0,1 балла выше, чем у их слабослышащих сверстников.

В настоящее время 7 слабослышащих учащихся продолжают обучение в общеобразовательной школе, 3 обучаются в профессиональных лицеях г. Красноярска, а 1 выпускник трудится на производстве.

Таким образом, вышеизложенные фактические материалы указывают на высокую результативность интегрированного обучения учащихся со сниженным слухом в условиях общеобразовательной школы при условии правильной организации интеграционного процесса.