Результативность научно-исследовательской работы студентов инженерного вуза: к проблеме оценки

Автор: Ризенко М.А., Коробейникова И.Ю., Возилова Е.В.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 1 (45), 2025 года.

Бесплатный доступ

Современному специалисту, помимо сформированных компетенций, выражающихся в системе фундаментальных и специальных знаний и навыков, необходимо владеть технологиями и алгоритмами творческого решения практических задач. Парадигма «обучение через всю жизнь», закрепленная в национальных проектах Российской Федерации, должна быть реализована у каждого специалиста через стремление постоянно повышать свою квалификацию, соответствовать изменяющимся условиям. Потребность в исследованиях окружающей действительности, творческом поиске формируется системой образования, начиная с дошкольного обучения, но наибольшее развитие получает в высшем учебном заведении посредством активного участия студентов в научно-исследовательской работе. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах, поэтому каждый вуз стремится сделать эту работу системно и качественно. Государственным требованием, отраженным в документах Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, является воспитание творческой активности и проведение научно-исследовательской работы студентов (НИРС) на всех курсах любого вуза. При наличии фундаментальных исследований научно-исследовательской работы студентов (диссертации, монографии, учебники), которые проводились с 1980-х гг., различные аспекты проблемы проработаны неравномерно. Нами было установлено, что научные публикации (начиная с 2010 г.) предметом исследования в указанной проблеме чаще всего выбирают общие вопросы: цели, задачи, функции научно-исследовательской работы студентов, а также анализируют конкретный опыт организации и реализации научной работы в рамках подготовки специалистов по конкретной специальности или на конкретной кафедре. Наименее полно раскрыты вопросы, связанные с оценкой результативности научно-исследовательской работы. Нами данный предмет исследования был выбран в связи с необходимостью практического решения этой проблемы в конкретном профессиональном образовательном учреждении. Необходимость практической реализации какой-либо проблемы создает некоторые ограничения для исследователей, связанные с тем, что помимо стройности, технологичности и обоснованности ее решения необходимо ориентироваться на уровень технических исполнителей, которым предстоит в учреждении выполнять эту работу. Мы полагаем, что нам удалось найти решение, отвечающее всем указанным выше критериям.

Научно-исследовательская деятельность, научно-исследовательская работа студентов, высшее учебное заведение, управление нирс, оценка результативности научно-исследовательской деятельности студентов

Короткий адрес: https://sciup.org/142245224

IDR: 142245224 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Результативность научно-исследовательской работы студентов инженерного вуза: к проблеме оценки

Значение научно-исследовательской деятельности (далее — НИД) в становлении компетентного специалиста, готового к постоянному саморазвитию, по нашему мнению, лучше всего иллюстрирует мнение Ф. Э. Шереги: «Студенческая наука — сфера интеллектуального развития и повышения уровня эрудиции молодых людей, самореализации, развития творческих способностей; она помогает более глубоко усвоить учебный материал, развить навыки самостоятельного творчества и работы в коллективе» [1,

-

с. 22]. Очевидно, что достичь наилучшего состояния системы (в нашем случае научной работы студентов) невозможно без реализации каждой из функций управления: планирования, организации, мотивации, контроля (оценки). Цель настоящей статьи — изложить авторский подход к контролю и оценке НИРС в инженерном вузе.

Материалы и методы исследования

Исследование в статье проводилось с помощью контент-анализа научных публикаций по проблеме, анализа и сопоставления различных методов математической обработки данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Различные аспекты, связанные с оценкой научно-исследовательской работы в вузе, в настоящее время проработаны достаточно полно: комплексно научно-исследовательскую работу студентов (далее — НИРС) анализировали С. И. Архангельский [2], И. И. Ильясов [3], М. А. Федорова, А. М. Завьялов [4] и др.; анализ и формирование исследовательской компетентности, ее формирование в процессе НИРС начала изучать С. Н. Лукашенко [5], и далее исследования продолжились; как средство развития личности НИРС рассматривала И. А. Зимняя [6] и др.; в ра- ботах П. И. Пидкасистого и его школы используется понятие «учебно-исследовательская работа студента» и уточняется, что ее результатом является обязательно создание чего-то нового, исследование неизвестного [7]. Вероятно, поэтому за последние пять лет научный интерес к указанной проблематике снизился. Так, поисковый запрос «научно-исследовательская работа студентов технического вуза» выдает сто пять результатов, однако за последние пять лет было сделано только 12 публикаций, что составляет 11,42 %. Распределение частоты предмета исследования в статьях, посвященных НИРС, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение частоты предмета исследования в статьях, посвященных НИРС

|

Предмет исследования |

Количество статей |

Процент от числа публикаций |

|

Общие вопросы НИРС |

23 |

21,90 |

|

Организация НИРС |

16 |

15,24 |

|

Связь НИРС с качеством образования, компетенциями выпускника |

12 |

11,43 |

|

Особенности НИРС в различных направлениях подготовки специалистов (бакалавров) |

11 |

10,48 |

|

Интерес, мотивация в отношении НИРС |

11 |

10,48 |

|

Вовлеченность, мотивация участия в НИРС |

7 |

6,67 |

|

Пути совершенствования НИРС |

6 |

5,71 |

|

Этапы НИРС и их характеристика |

5 |

4,76 |

|

Анализ и оценка НИРС |

4 |

3,81 |

|

Воспитательный потенциал НИРС |

4 |

3,81 |

|

Пути совершенствования НИРС |

3 |

2,86 |

|

Влияние НИРС на успеваемость |

2 |

1,90 |

|

Анализ публикационной активности |

1 |

0,95 |

Как следует из таблицы 1, наибольшая частота исследований НИРС связана с общими вопросами, а именно: целями и задачами НИРС в соответствии с конкретными условиями и специальностью подготовки специалистов (либо бакалавров), принципами, функциями организации НИРС и т. п.; вторую позицию в рейтинге популярности предмета исследования занимает организация НИРС, третью — связь НИРС с качеством образования, компетенциями выпускника и их формированием в рамках НИРС.

В последние пять лет в проблематике НИРС исследования фокусировались:

– на формировании навыков (С. Р. Еникее-ва, Н. В. Никонова [8], М. Г. Рочева [9], С. С. Куценко [10]);

– развитии инженерного мышления (И. В. Филипчук [11]);

– возможностях профессионального становления личности в процессе НИРС (Ю. В. Никитина, С. В. Коновалов, О. А. Козырева [12]);

– формировании в рамках НИРС модели специалиста и надпрофессиональных компетенций (И. А. Погребная, С. В. Михайлова, Е. А. Колосов [13; 14]);

– анализе опыта реализации НИРС (С. В. Окишев [15], Е. В. Иванова, Д. Н. Коротаев [16], В. Е. Миронова, Н. В. Аксёнова [17], П. Н. Падерина [18]).

В то же время аспект оценки результативности НИРС остается недостаточно проработанным. В поисковом запросе «оценка научноисследовательской работы студентов» выдается девять результатов, причем из них только одна статья (Д. А. Севостьянов [19]), опубликованная в 2023 г., непосредственно относится к указанному нами предмету исследования, остальные же публикации имеют опосредованное отношение к предмету оценки НИРС. Не умаляя достоинств подходов, описанных в вышеупомянутой статье, отметим, что на практике сложные критерии затрудняют работу технических исполнителей, поэтому такие подходы (интересные и более точные) не находят широкого применения на практике.

НИРС является продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и эффективных средств повышения качества подготовки специалистов, поэтому можно утверждать, что научно-исследовательская работа студентов формирует надпрофессиональную компетентность, названную С. Н. Лукашенко [5], М. А. Федоровой и А. М. Завьяловым [4] исследовательской компетентностью, под которой подразумевается «как система научноисследовательских компетенций (НИК), так и возможность, и готовность их применения на практике» [4, с. 72-75].

В соответствии с указанным определением исследовательской компетентности целью НИРС выступает овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социотехнических систем, социальных феноменов, социально-правовых явлений с использованием научных методик, а также умение аргументированно доказывать свою позицию в рамках работы формальных/ неформальных научно-исследовательских коллективов.

Вслед за Л. В. Чупровой [20] основными задачами НИРС считаем:

-

- развитие творческого мышления, расширение научного кругозора;

-

- формирование и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;

-

- формирование умения применять теоретические знания и современные методы научных исследований в профессиональной деятельности.

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству можно разделить на научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс, проводимую в учебное время, и НИР, выполняемую студентами во внеучеб-ное время.

Основными формами НИРС, включенной в учебный процесс, можно назвать:

-

- для I-II курсов — подготовка рефератов, индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска, участие в предметных кружках;

-

- на старших курсах дополнительно используются такие формы, как подготовка курсовых работ и курсовых проектов, дипломных проектов; выполнение научного эксперимента в рамках лабораторно-исследовательских практикумов.

К основным формам НИРС, не включенным в учебный процесс, относится участие в конференциях (подготовка статей публичное выступление, участие в дискуссии), конкурсах и олимпиадах.

Для достижения целей формирования исследовательской компетентности, а также вовлечения в НИР большинства студентов данной деятельностью необходимо управлять.

Под планированием научно-исследовательской деятельности студентов понимается [4]:

-

- разработка нормативных показателей участия студентов в НИР ;

-

- определение перспективных направлений научно-исследовательской деятельности и конкретной тематики научно-исследовательской деятельности кафедры, в выполнение которой рекомендуется вовлекать студентов;

-

- разработка плана научно-исследовательских работ студентов по кафедрам вуза;

-

- планирование индивидуальных занятий студентов, ведения научных секций, кружков, проведение конкурсов научных работ по кафедральной тематике НИР ;

-

- планирование активизации участия студентов в научной деятельности вуза.

Под организацией НИД студентов понимается система мероприятий, охватывающих деятельность всех подразделений вуза, направленную на оказание научно-методической помощи студентам и создание материально-методического обеспечения их самостоятельных занятий наукой [4]:

-

- обучение студентов методам научного исследования проблем;

-

- целостность и дидактическая обоснованность последовательного изучения студентами теоретического материала, выполнения практических и самостоятельных работ по дисциплинам учебного плана для формирования интеллектуальной базы научного развития;

-

- дидактически целесообразное использование форм, приемов и методов организации познавательной и научной деятельности студентов;

-

- создание условий для развития творческой самостоятельности студентов на основе использования проблемных и других методов активного обучения, элементов научного поиска;

-

- своевременное оказание студентам необходимой методической и практической помощи в выполнении НИР; акцентирование внимания студентов на актуальных вопросах, требующих научного обоснования и решения;

-

- оказание методической помощи отдельным студентам в правильном распределении

бюджета времени с учетом их индивидуальных способностей, интересов и склонностей.

Качество управления НИРС в известной степени зависит от системы контроля, который является одним из средств управления образовательным процессом вообще и НИРС в частности. Руководство вуза, кафедры и конкретный преподаватель по результатам контроля определяют (на своем уровне) характер воздействия на ход исследований, мотивацию к научным исследованиям с учетом научного потенциала и индивидуальных способностей студента. На уровне руководства вуза целесообразно бывает провести статистически достоверное сопоставление результатов НИРС для выявления лучших практик (либо направления исследований) и их внедрения в подразделения, а также практик (направления исследований), показавших наименьшую результативность.

Основными требованиями к организации контроля НИДС являются [20; 21]:

– целенаправленность;

– объективность;

– действенность;

– систематичность, регулярность его проведения;

– гласность;

– дифференцированный подход, учитывающий специфику проводимых исследований;

– учет индивидуальных особенностей студентов, склонностей к научным обоснованиям и исследованиям.

Осуществим перенос теоретических положений на специфику деятельности конкретного инженерного вуза, а именно — Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск). Как известно, при реализации военно-научной работы (далее — ВНР) необходимо решить, как ми- нимум, две задачи: во-первых, выявить лучшее подразделение по выполнению ВНР (для анализа деятельности и переноса лучших технологий и приемов на деятельность других подразделений), во-вторых, иметь четкое понимание, что ВНР конкретного подразделения совершенствуется, т. е. число работ по каждому виду ВНР увеличивается, что предполагает (но не определяет) вовлечение в ВНР большего числа обучающихся.

Была поставлена проблема:

-

1) выявить с использованием математических методов подразделение, показавшее большую вовлеченность обучающихся и использование большого числа видов ВНР, на основании этого рассчитать балльное значение результативности ВНР каждого подразделения;

-

2) обосновать с использованием математических методов наличие сдвига исследуемого признака (ВНР) в сторону большей интенсивности, что предполагает большее число работ по каждому виду ВНР и увеличение числа видов.

На первом этапе решения проблемы оценки результативности ВНР нами был проведен анализ всех используемых видов, их классификация и присвоение каждому классу поправочного коэффициента (ПК). Результаты этой деятельности представлены в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, все виды ВНР были разделены нами на три класса:

-

– формирующие (выполняемые преимущественно на I курсе), являющиеся подготовкой к выполнению последующих видов ВНР ;

-

– базовые (выполняемые на II–II курсах), формирующие исследовательские компетенции;

– учебно-профессиональные (выполняемые в основном на выпускном курсе), позволяющие непосредственно решать задачи и комплексно выполнять ВНР, формирующие исследовательскую компетентность.

Таблица 2

Классификация и ранжирование ВНР в ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск)

|

Класс ВНР |

Вид ВНР |

ПК |

|

|

О s H 2 & § О e |

1 |

Подготовка сообщений по актуальным темам в рамках военно-технического информирования |

0,5 |

|

2 |

Разработка научных сообщений по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними в том числе на заседаниях военно-научных секций |

1 |

|

|

3 |

Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук |

0,5 |

|

Окончание таблицы 2

|

Класс ВНР |

Вид ВНР |

ПК |

|

|

4 |

Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на заседаниях военно-научных секций |

1 |

|

|

5 |

Разработка научных докладов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на научных семинарах и конференциях |

1 |

|

|

D и со ей W |

6 |

Подготовка научных статей по различным аспектам военной науки для публикации в сборниках филиала |

1,5 |

|

7 |

Участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка и создание технических средств обучения, воспитания и контроля, действующих стендов и макетов |

1,5 |

|

|

8 |

Участие в международных олимпиадах курсантов |

2,5 |

|

|

9 |

Участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ филиала |

2,5 |

|

|

о К Л 6 й

О & |

10 |

Участие в конкурсах на лучшие научные работы, выполненные в вузах |

4,5 |

|

11 |

Моделирование физических, социальных, познавательных процессов и боевых действий |

4,5 |

|

|

12 |

Выполнение заданий исследовательского характера в период стажировки и практик |

4,5 |

|

Поправочные коэффициенты были присвоены нами в соответствии со сложностью конкретного вида ВНР, чтобы доказать наличие (или отсутствие) сдвига в сторону учебно-профессиональных видов ВНР как формирующих компетентность выпускника. Поправочные коэффициенты были рассчитаны нами методом экспертных оценок в результате анализа мнений как профессорско-преподавательского состава филиала, так и независимых экспертов, имеющих ученую степень, ученое звание и опыт вузовской преподавательской деятельности. Таким образом, сложив выполненные ВНР каждого вида и умножив их на ПК, а затем суммировав результат, мы получаем балл ВНР каждого конкретного подразделения.

Учитывая, что периодичность исследования установлена один раз в полугодие, произведем расчет результативности ВНР. Например, в подразделении за полугодие было осуществлено:

– подготовка сообщений по актуальным темам в рамках военно-технического информирования — 27;

– разработка научных сообщений по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними в том числе на заседаниях военно-научных секций — 20;

– разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной на- уки, гуманитарных, естественных и технических наук — 15;

– разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на заседаниях военно-научных секций — 9;

– разработка научных докладов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на научных семинарах и конференциях — 10;

– подготовка научных статей по различным аспектам военной науки для публикации в сборниках филиала — 5;

– участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка и создание технических средств обучения, воспитания и контроля, действующих стендов и макетов — 12;

– участие в международных олимпиадах курсантов — 2;

– участие в выполнении плановых научноисследовательских работ филиала — 1.

Результативность ВНР подразделения будет соответствовать:

РВНР = 42 × 0,5 + 39 × 1 + 17 × 1,5 + 3 × 2,5 = 93.

Для решения второй задачи способом доказательства были выбраны критерии непараметрической статистики, «которые в случае, когда распределение не отвечает нормальному закону (как в данном случае), являются более мощны- ми, так как построены на подсчете частот и ранжировании, а расчеты по большей части просты и занимают мало времени» [22, с. 17].

Для оценки сдвига значений исследуемого признака нами был выбран T-критерий Вил-коксона, который «применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выраженность».

«Суть метода состоит в том, что мы сопоставляем выраженность сдвигов в том и ином направлениях по абсолютной величине. Для этого мы сначала ранжируем все абсолютные величины сдвигов, а потом суммируем ранги. Если сдвиги в положительную и в отрицательную сторону происходят случайно, то суммы рангов их абсолютных значений будут примерно равны. Если же интенсивность сдвига в одном из направлений перевешивает, то сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону будет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях».

При использовании данного критерия необходимо строго соблюдать правила ранжирования [Там же, с. 87–94]:

-

1. Меньшему значению начисляется меньший ранг (1). Наибольшему значению начисляется ранг, соответствующий количеству ранжируемых значений.

-

2. В случае, если несколько значений равны, им начисляется ранг, представляющий собой среднее значение из тех рангов, которые они получили бы, если бы не были равны.

-

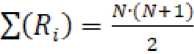

3. Общая сумма рангов должна совпадать с расчетной, которая определяется по формуле:

, (1),

где N — общее количество ранжируемых наблюдений (значений).

Несовпадение реальной и расчетной суммы рангов будет свидетельствовать об ошибке, допущенной при начислении рангов или их суммировании. Прежде чем продолжить работу, необходимо найти ошибку и устранить ее.

Далее применяем алгоритм расчета Т-кри-терия Вилкоксона. Удобнее это делать, используя возможности электронных таблиц (MS Excel или аналоги) [Там же]:

-

1. Перенесем в таблицу 1 количество абсолютных значений по каждому виду ВНР в первом и втором полугодиях.

-

2. Вычислим разность между абсолютными значениями во втором и первом замерах. Определим, что будет считаться «типичным» сдвигом (в нашем случае — абсолютная величина по каждому виду ВНР во втором измерении должна быть выше абсолютной величины по каждому виду ВНР в первом измерении).

-

3. Переведем разности в абсолютные величины и запишем их отдельным столбцом.

-

4. Проранжируем абсолютные величины разностей, начисляя меньшему значению меньший ранг. Проверим совпадение полученной суммы рангов с расчетной.

-

5. Отметим цветной заливкой ранги, соответствующие сдвигам в «нетипичном» направлении.

-

6. Подсчитаем сумму этих рангов по формуле:

-

7. Определим критические значения Т для данного n по таблице критических значений [Там же]. Если Тэмп меньше или равен Ткр, сдвиг в «типичную» сторону интенсивности достоверно преобладает.

T = ZRr, (2), где ^r — ранговые значения сдвигов с бо- лее редким знаком.

Применяя в нашей ситуации представленный выше алгоритм, составим таблицу 3.

При составлении таблицы 3 исключим из анализа виды ВНР, которые в исследуемый период не наблюдались (в нашем случае это 10, 11, 12 вид, составляющие группу учебно-профессиональных видов ВНР).

В таблице критических значений для девяти наблюдений (т. е. для девяти видов ВНР) Ткр = 8. «Типичный» сдвиг является достоверно преобладающим по интенсивности, если Тэмп ниже или равен Ткр. В нашем случае Тэмп = 9,5, что больше Ткр. След. овательно, типичный сдвиг не является до.стоверно преобладающим и увеличения интенсивности ВНР в данном подразделении во втором полугодии не произошло.

Таким образом, используя попарное сравнение результатов ВНР конкретного подразделения по полугодиям, можно установить значимость различий в интенсивности ВНР, а вычисляя результативность ВНР по приведенному нами алгоритму, можно сравнивать результаты ВНР подразделений в конкретном полугодии.

Таблица 3

Расчет Т-критерия (Вилкоксона) для установления значимости различий результативности ВНР подразделения в первом и втором полугодиях

|

№ ВНР |

Вид ВНР |

I полугодие |

II полугодие |

Разность |

Модуль |

Ранг |

|

9 |

Участие в выполнении плановых научноисследовательских работ филиала |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

5 |

Разработка научных докладов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на научных семинарах и конференциях |

10 |

9 |

–1 |

1 |

2,5 |

|

8 |

Участие в международных олимпиадах курсантов |

2 |

1 |

–1 |

1 |

2,5 |

|

3 |

Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук |

15 |

17 |

2 |

2 |

4,5 |

|

4 |

Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на заседаниях военно-научных секций |

9 |

7 |

–2 |

2 |

4,5 |

|

1 |

Подготовка сообщений по актуальным темам в рамках военно-технического информирования |

27 |

30 |

3 |

3 |

6 |

|

6 |

Подготовка научных статей по различным аспектам военной науки для публикации в сборниках филиала |

5 |

9 |

4 |

4 |

7,5 |

|

7 |

Участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка и создание технических средств обучения, воспитания и контроля, действующих стендов и макетов |

12 |

16 |

4 |

4 |

7,5 |

|

2 |

Разработка научных сообщений по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними в том числе на заседаниях военнонаучных секций |

20 |

25 |

5 |

5 |

9 |

|

Сумма рангов «нетипичного» направления |

9,5 |

Заключение

Предложенный нами алгоритм оценки результативности научно-исследовательской работы студентов инженерного вуза был разработан в условиях отсутствия нетрудоемкого решения данной проблемы. Надеемся, что приведенное обоснование и апробированный алгоритм будут полезны для решения аналогичной проблемы, а также послужат отправной точкой для дальнейших исследований.