Результаты апробации методики измерения профессиональных способностей и выявленные закономерности формирования их отдельных уровней

Автор: Печников Андрей Николаевич, Прензов Алексей Владимирович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены итоги экспериментальной апробации методики измерения профессиональных способностей в отношении результатов одного и того же процесса обучения на уровнях усвоения “знания-умения (навыки)” и “знания-трансформации”. Сформулированы и кратко интерпретированы закономерности формирования достижений, обучаемых на этих уровнях профессиональных способностей.

Профессиональные способности, принцип измерения, шкала измерения, модель измерения, методика измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/140245513

IDR: 140245513

Текст научной статьи Результаты апробации методики измерения профессиональных способностей и выявленные закономерности формирования их отдельных уровней

Основания апробируемой методики измерения профессиональных способностей представлены авторами в [1,2,3,4,5].

Реализация методики предполагала следующую последовательность действий:

-

1. Выбор из существующих альтернатив (“знания-знакомства”, “знания-копии”, “знания-умения (навыки)”, “знания- трансформации”) диагностируемого уровня профессиональных способностей.

-

2. Определение по табл. 1, характеристик задач, соответствующих диагностируемому уровню профессиональных способностей и подлежащих включению в формируемый тест.

-

3. Формирование необходимого числа вариантов теста.

-

4. Предъявление вариантов теста испытуемым.

-

5. Оценивание результатов выполнения теста по модели

n

Z j n - k

, n

p = 1

n где: i (i = 1,5) - номер ТЗ в тесте, n (n < m) - число выполненных ТЗ, k (k < n) - число неправильно выполненных ТЗ; j (j = 0,1) результат выполнения отдельного ТЗ ( j = 1 - верный ответ, j = 0 - неверный ответ).

Таблица 1

Характеристики задач, предъявляемых на диагностируемых уровнях усвоения

Цели и модель педагогического эксперимента

Цели эксперимента включали: 1) оценку работоспособности методики измерения профессиональных способностей; 2) выявление факторов, предопределяющих успешность формирования профессиональных способностей на различных уровнях усвоения (“знания-знакомства”, “знания-копии”, “знания-умения (навыки)”, “знания- трансформации”).

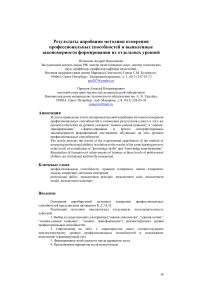

Достижение второй цели требовало определения номенклатуры факторов, обусловливающих результаты формирования профессиональных способностей. В качестве таковых при разработке модели эксперимента были приняты факторы, структура которых (см. рис. 1) была обоснована авторами в [5].

Было известно, что факторы обучающего воздействия, вида используемой дидактической системы, уровня мотивации и уровня обучаемости обучаемого действуют на первых трех уровнях усвоения (“знания-знакомства”, “знания-копии”, “знания-умения (навыки)”) и определяют уровень обученности обучаемого. В отношении четвертого уровня усвоения “знания- трансформации” имелись сведения, что он определяется как уровнем обученности, так и свойством креативности обучаемого.

На основании этой информации для достижения цели оценки работоспособности методики измерения профессиональных способностей были выбраны уровни усвоения “знания-умения (навыки)” и “знания- трансформации”.

Рис. 1. Структура факторов, определяющих успешность формирования профессиональных способностей [5]

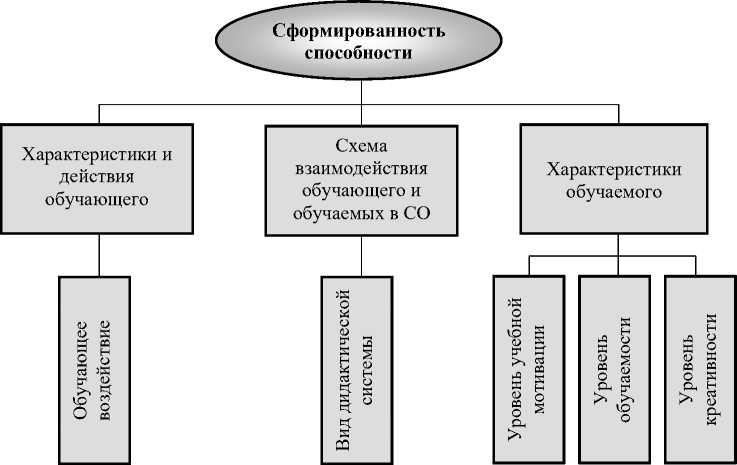

В эксперименте предполагалось оценивать результаты одного и того же процесса обучения. Это обстоятельство позволило принять допущение о возможности рассмотрения влияния используемой дидактической системы (хг), обучающих воздействий обучающего (х2), обучаемости (х3) и учебной мотивации (х4) в качестве единого фактора U = (x,, x2, x3, х4), представленного уровнем обученности обучаемого и определяющего его результаты на всех уровнях сформированности профессиональных способностей. В контексте этого допущения модель эксперимента приняла вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Модель педагогического эксперимента

Организация и результаты педагогического эксперимента

Эксперимент проводился на материалах дисциплины “Высшая математика”. В нем участвовали две группы курсантов 2 курса: 1) обучающая группа (ЭГ 1), включавшая 93 курсанта; 2) независимая группа (ЭГ 2), включавшая 35 курсантов. Результаты ЭГ 1 использовались для определения моделей формирования профессиональных способностей на исследуемых уровнях “знания-умения (навыки)” и “знания-трансформации”. Результаты ЭГ 2 использовались в целях оценки критериальной валидности полученных моделей. Курсанты обеих групп прошли обследование по опроснику “Определение типов мышления и уровня креативности (методика Дж. Брунера)”.

Обеим группам в течение одной недели было предложено выполнить два теста, каждый из которых состоял из 10 ТЗ. Тест №1 (“Умения”) включал не решавшиеся ранее варианты известных родовых задач и предназначался для оценки уровня “знания-умения (навыки)”. Тест №2 (“Способности”) был ориентирован на диагностику уровня “знания - трансформации” и включал задачи, алгоритмы решения которых в процессе обучения не рассматривались, но могли быть самостоятельно разработаны испытуемыми на основе полученных при обучении знаний.

Обобщенные результаты выполнения этих тестов, а также оценки зависимостей, рассматриваемых при их анализе характеристик представлены в табл. 2 и табл. 3.

Таблица 2

Результаты обследования и тестирования обучающей группы ЭГ 1

|

Значения характеристик |

x 5 -уровень креативности (в баллах методики Дж. Брунера) |

Y 0 – исходная оценка обученности (балл по ЕГЭ) |

Y 1 - результат выполнения теста №1 (Умения) |

Y 2 - результат выполнения теста №2 (Способности) |

|

Мода |

8 |

56 |

8 |

0 |

|

Медиана |

8 |

56 |

8 |

0 |

|

Математическое ожидание |

8,183 |

56,000 |

7,849 |

0,387 |

|

Стандартное отклонение |

2,157 |

15,845 |

1,567 |

0,781 |

Таблица 3

Корреляции исследуемых характеристик по Спирмену в группе ЭГ 1

|

Характеристика |

Значение |

Креативность |

Балл по ЕГЭ |

Умения |

Способности |

|

Креативность |

r S |

1 |

,055 |

,062 |

,338** |

|

Знч. (2-ст.) |

,600 |

,552 |

,001 |

||

|

Балл по ЕГЭ |

r S |

,055 |

1 |

,391** |

,278** |

|

Знч. (2-ст.) |

,600 |

,000 |

,007 |

||

|

Умения |

r S |

,062 |

,391** |

1 |

,163 |

|

Знч. (2-ст.) |

,552 |

,000 |

,119 |

||

|

Способности |

r S |

,338** |

,278** |

,163 |

1 |

|

Знч. (2-ст.) |

,001 |

,007 |

,119 |

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя).

В соответствии с полученными оценками итоги выполнения теста №1 (Умения) значимо коррелировали только с уровнем обученности, измеряемым показателем Y 0 (балл по ЕГЭ). В отличие от них, результаты теста №2 (Способности) имели значимую зависимость как от уровня обученности, так и от уровня креативности испытуемых.

Обработка экспериментальных данных производилась средствами SPSS v. 19. В соответствии с рекомендациями А.Д. Наследова [6] в качестве исходной формы отображения соотношений, представленных на рис. 2, рассматривались линейные регрессионные модели.

Выбор альтернативных вариантов моделей производился в соответствии с правилом включения в модель всех предикторов (независимых переменных), имеющих статистически значимые эмпирические связи с откликами. Выбор конкретного вида искомой модели осуществлялся по частному F -критерию (статистике Фишера, F -тесту). Значимость предикторов моделей определялась по отношению t нестандартизированного коэффициента предиктора к своей стандартной ошибке.

Вид модели Y1 “Умения”

Результаты исследования альтернативных вариантов модели Y 1 “Умения” методами однофакторного дисперсионного анализа для представлены в табл. 4.

Таблица 4

Сводка SPSS для вариантов модели “Умения”

|

Модель |

Н |

R -квадрат |

Скор-ректи-рован-ный R -квадра т |

Стандартна я ошибка оценки |

Изменения статистик |

||||

|

Изменения R квадра т |

Изменения F |

ст.св .1 |

ст.св .2 |

Значимость изменения F |

|||||

|

1 |

,392 |

,154 |

,145 |

1,449 |

,154 |

16,548 |

1 |

91 |

,000 |

|

2 |

,393 |

,154 |

,136 |

1,457 |

,154 |

8,214 |

2 |

90 |

,001 |

-

1. Предикторы: ЕГЭ

-

2. Предикторы: ЕГЭ, Креативность

Наилучшие показатели по F -тесту ( F = 16,548 при а = 0,000 < 0,01) были у модели Умения =< ЕГЭ > . Значения и оценки значимости единственного предиктора ЕГЭ этой модели приведены на рис. 3.

Коэффициенты3

Рис. 3. Характеристики компонент модели Умения = ( ЕГЭ}

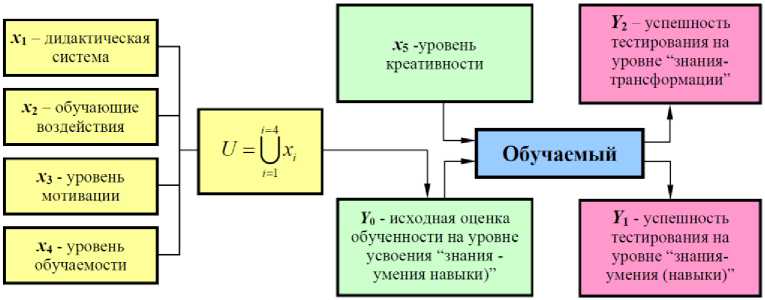

Модель Умения =< ЕГЭ > соответствовала всем предъявленным выше требованиям: 1) ее предиктор Y (балл ЕГЭ по математике) являлся единственным параметром (см. табл. 3), имеющим значимую связь с оцениваем уровнем способностей Y ; 2) сама модель и ее единственный предиктор являлись значимыми. В соответствии с этими характеристиками модель Умения =< ЕГЭ > была принята для целей прогнозирования сформированности уровня «знания - умения (навыки)” профессиональных способностей в следующем виде

К = 5,677 + 0,039Y,(8)

где: Yo ( Y е [27,88]) - балл ЕГЭ по математике.

В стандартизированном виде модель (8) может быть представлена как

К0 = 0,392Y0,(9)

n Y - n Y - К где: Yo0 = —----; К0 = —---- - соответственно стандартизированное значение Y и К;

-

<7„<7„

-

Y 0 Y 1

К . К - соответственно среднее значение К и К ; ст, , с т„ - соответственно

0 1 0 1 Y0

стандартное отклонение Y и Y .

Наглядно результаты прогнозирования по модели (8) и разброс экспериментальных данных группы ЭГ №1 представлены на рис. 4.

Рис. 4. Оценка по модели (8) и фактический разброс результатов выполнения теста №1 обучающей группой

Вид модели Y2 “Способности”

Все значимые связи с откликом Y 2 “Способности” включала единственная модель Способности = Креативность , ЕГЭ } . Результаты исследования этой модели методами однофакторного дисперсионного анализа представлены в табл. 5. и на рис. 5.

Таблица 5

Сводка SPSS для вариантов модели “Способности”

|

Модель |

Н |

R -квадрат |

Скор-ректи-рован-ный R -квадра т |

Стандартна я ошибка оценки |

Изменения статистик |

||||

|

Изменения R квадра т |

Изменения F |

ст.св .1 |

ст.св .2 |

Значимость изменения F |

|||||

|

1 |

,517 |

,268 |

,251 |

,67543 |

,268 |

16,446 |

2 |

90 |

,000 |

1. Предикторы: ЕГЭ, Креативность

Коэффициенты3

Рис. 5. Характеристики предикторов модели

Способности = (Краатвнность.. ЕГЭ

Результаты F -теста ( F = 16,446 при а = 0,000 < 0,01), представленные в табл. 5, свидетельствовали, что сама по себе модель значима. Вместе с тем, приведенная на рис. 5 оценка а = 0,012 > 0,01 предиктора х, (креативность) указывала, что он необходимой значимостью не обладает и должен быть исключен из модели. Однако исключение этого предиктора из модели Способности = ( Креативность , ЕГЭ , хотя и обеспечивало необходимый уровень значимости оставшегося предиктора ЕГЭ, но противоречило правилу включения в модель всех предикторов, имеющих статистически значимые связи с откликами. В целях разрешения этого противоречия в отношении данных эксперимента по оценке отклика Y 2 “Способности” были применены средства многофакторного дисперсионного анализа, обеспечивающего учет как самих предикторов, так и их взаимодействий. В результаты была получена модель Способности =< ЕГЭ , Креативность, ЕГЭ * Креативность > , характеристики которой представлены на рис. 6.

Оценка эффектов межгрупповых факторов

Зависимая переменная:Способности

Рис. 6. Результаты многофакторного анализа влияния предикторов x (ЕГЭ) и x (креативность) на итоги выполнения теста №2 (“Способности”)

Модель Способности =< ЕГЭ , Креативность, ЕГЭ * Креативность > обеспечивала приемлемый уровень значимости а = 0,003 < 0,01. Но уровень значимости а = 0,527 > 0,01 предиктора х 5 (креативность) были незначим. Поэтому предиктор х5 (креативность) подлежал удалению из модели. Однако, средствами многофакторного дисперсионного анализа он не мог быть удален, поскольку его удаление приводило к удалению его взаимодействий. Поэтому далее компонента ЕГЭ * Креативность рассматривалась как самостоятельный предиктор, а для анализа модели

Способности =< ЕГЭ , Креативность, ЕГЭ * Креативность > применялись средства однофакторного дисперсионного анализа. Стандартная сводка результатов этого анализа модели Способности =< ЕГЭ , Креативность, ЕГЭ * Креативность > представлена в верхней строке табл. 6, а характеристики ее предикторов - на рис. 7.

Таблица 6

Сводка для модифицированной модели “Способности”

|

Мо-дел ь |

Н |

R -квадрат |

Скор-ректи-рован-ный R -квадра т |

Стандартна я ошибка оценки |

Изменения статистик |

||||

|

Изменения R квадра т |

Изменения F |

ст.св .1 |

ст.с в.2 |

Значимость изменения F |

|||||

|

1 |

,603 |

,364 |

,342 |

,63319 |

,364 |

16,945 |

3 |

89 |

,000 |

|

2 |

,570 |

,324 |

,317 |

,64513 |

,324 |

43,707 |

1 |

91 |

,000 |

-

1. Предикторы: ЕГЭ, Креативность, ЕГЭ*Креативность

-

2. Предикторы: ЕГЭ*Креативность

Коэффициенты3

Рис. 7. Характеристики предикторов модели

Способности = ККраативноапь, ЕГЭ , Креативность * ЕГЭ)

Приведенные на рис. 7 уровни значимости предиктора x (креативность) p = 0,032 > 0,01 и предиктора х „ (ЕГЭ) p = 0,022 > 0,01, определяли необходимость их удаления из модели. В результате удаления этих предикторов была получена модель Способности = ( Креативность * ЕГЭ') , имеющая следующий натуральный вид

Y 2 =- 0,686 + 0,002 х 0 х 5 , (10)

где: х 0 ( х 0 е [0,100]) - балл ЕГЭ по математике; х 5 ( х 0 е [0,15]) - оценка креативности (балл по методике Дж. Брунера).

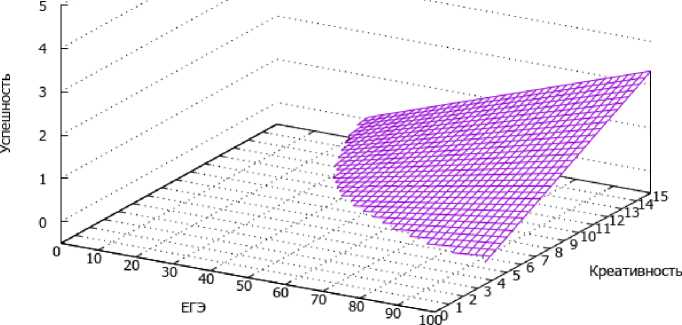

Наглядно модель (10) представлена на рис. 8.

Рис. 8. Закономерности изменения результатов выполнения теста №2 (Способности) по модели (10)

В стандартизированном виде модель (10) была представлена как

Y0 = 0,570 x0 1 x 51,

где Y = Y Y , x 0 x 0 ^^

xox 5 - xox5

7 x 0 x 5

Результаты оценки значимости ( F = 43,707 при p = 0,000 < 0,01) самих моделей (10,11), приведены в нижней строке табл. 6, а оценки значимости их предиктора – на рис. 9.

Коэффициенты3

Рис. 9. Характеристики предиктора модели

Способности = КСреатиноостъ * ЕГЭ}

Таким образом, модель Способности = ^ Креативность * ЕГЭ} сама по себе значима, значим и ее единственный предиктор xx “ЕГЭ*Креатив”.

Критериальная валидность моделей (8,9,10,11) формирования профессиональных способностей на уровнях “знания-умения (навыки)” и “знания -трансформации” оценивалась путем использования этих моделей для прогнозирования результатов подготовки ЭГ 2, включавшей 35 курсантов, и последующего сравнения прогнозных оценок с фактическими результатами, полученными этой группой при выполнении теста №1 (“Умения”) и теста №2 (“Способности”). Полученные ЭГ 2 результаты представлены в табл. 7.

Таблица 7

|

Значения характеристик |

x 0 – балл по ЕГЭ |

x 5 - креативност ь |

Фактические результаты |

Прогнозируемые результаты |

||

|

Y 1 - тест №1 (Умения) |

Y 2 - тест №2 (Способности) |

Y 1 - тест №1 (Умения_ пр) |

Y 2 - тест №2 (Способ-ности_пр) |

|||

|

Мода |

56 |

8 |

8 |

0 |

8 |

0 |

|

Медиана |

56 |

8 |

7 |

0 |

8 |

0 |

|

Математическое ожидание |

56,000 |

8,183 |

7,286 |

0,143 |

7,849 |

0,387 |

|

Стандартное отклонение |

15,845 |

2,157 |

0,957 |

0,355 |

1,567 |

0,781 |

Фактические и прогнозируемые результаты выполнения тестов курсантами независимой группы ЭГ 2

Выбор критерия для сравнения выборок прогнозируемых и фактических результатов выполнения тестов в ЭГ 2 определялся двумя характеристиками: 1) нормальностью распределения переменных в исследуемых выборках; 2) классификацией исследуемых выборок как несвязанных (независимых) или связанных (зависимых).

При оценке по критерию Колмогорова – Смирнова выборка “Способности” не соответствовала нормальному распределению и в отношении нее целесообразно было применять непараметрические критерии. Выборки “Умения”, “Умения_пр”, “Способности_пр”, наоборот, являлись нормально распределенными и в отношении их следовало применять параметрические критерии.

Общепринятые правила определения зависимости выборок отсутствуют. По правилам, формулируемым в математической статистике [7], пары выборок “Умения” - “Умения_пр”, “Способности” - “Способности_пр” являлись зависимыми. Однако при подходе, принятом в теории моделирования [8], они классифицировались как независимые.

Ввиду такой неоднозначности рассматриваемые пары выборок были оценены (см. табл. 8) в соответствии со всеми подходами к их классификации.

Таблица 8

Оценка критериальной валидности моделей (8,9,10,11) формирования профессиональных способностей

|

Вид критерия |

Параметры оценивания |

Оценки по критериям |

|||

|

Пары несвязанных выборок |

Пары связанных выборок |

||||

|

“Умения”-“Умения_пр” |

“Способности”-“Способности_ пр” |

“Умения”-“Умения_пр” |

“Способности” - “Способности_ пр” |

||

|

U -критерий Манна-Уитни |

U эмп |

558 |

535 |

||

|

U 0,01 |

413 |

413 |

|||

|

U 0,05 |

471 |

471 |

|||

|

Значимость различий |

Значимых различий нет |

Значимых различий нет |

|||

|

T -критерий Уилкок-сона |

T эмп |

223 |

256 |

||

|

T 0,01 |

173 |

173 |

|||

|

T 0,05 |

213 |

213 |

|||

|

Значимость различий |

Значимых различий нет |

Значимых различий нет |

|||

|

t -критерий Стьюдента |

t эмп |

1,1 |

0,4 |

1,6 |

0,5 |

|

t 0,01 |

2,65 |

2,65 |

2,73 |

2,73 |

|

|

t 0,05 |

1,99 |

1,99 |

2,03 |

2,03 |

|

|

Значимость различий |

Значимых различий нет |

Значимых различий нет |

Значимых различий нет |

Значимых различий нет |

|

Представленные в табл. 8 оценки свидетельствуют, что модели (8,9,10,11) формирования профессиональных способностей на уровнях “знания-умения (навыки)” и “знания-трансформации” являются критериально валидными и могут использоваться для решения задач прогнозирования успешности достижения этих уровней профессиональных способностей.

Заключение

Результаты эксперимента подтвердили работоспособность методики измерения профессиональных способностей. Предложенная методика позволяет достоверно различать уровни сформированности способностей и исключает неопределенность в оценке диагностируемых уровней.

Модели (8,9), определяющие успешность достижения уровня “знания-умения (навыки)”, позволяют констатировать, что на этом уровне результаты испытуемых в полном соответствии с данными педагогики и психологии зависят от вида реализуемой дидактической системы, обучающих воздействий обучающего, уровня учебной мотивации и обучаемости обучаемого, и не зависят от уровня его креативности.

В отличие от них, модели (10,11) определяют, что успешность достижения уровня “знания-трансформации” зависит от сочетания уровня креативности обучаемого и того уровня обученности, который был зафиксирован у него на уровне “знания-умения (навыки)”. Особенности моделей (10,11) определяют, что значение показателя вероятности (частости) решения задач уровня “знания-трансформации” не может быть выше его оценки, полученной на уровне “знания-умения (навыки)”. При этом, если рассматривать область профессиональной деятельности как некоторое фиксированное множество задач, то одна и та же вероятность успешного их решения может быть обеспечена как за счет высокого уровня обученности при низкой креативности, так и за счет невысокого (среднего) уровня обученности при высокой креативности. Низкий уровень обученности исключает высокую успешность при любом уровне креативности.

Мультипликативный характер выявленной на уровне “знания-трансформации” зависимости индивидуальных результатов обучаемых от уровней их обученности и креативности определяет необходимость исследования того комплекса психологических характеристик, которые определяют свойство креативности.

Список литературы Результаты апробации методики измерения профессиональных способностей и выявленные закономерности формирования их отдельных уровней

- Печников А.Н. О целесообразном подходе к трактовке компетенций в педагогике // Образовательные технологии и общество [Электрон. ресурс]. 2016. Т. 19. № 1. С. 441-465. Режим доступа: https://elibrarv.ru/item.asp?id=25516601 (дата обращения: 15.11.2019).

- Печников А. Н. О едином подходе к трактовке компетенций в сфере социального управления и образования // Образование и наука 2016. № 2 (131). С. 4-17.

- Печников А. Н. О выполнении в образовании требований, формулируемых в сфере социального управления в виде компетенций // Образование и наука. 2016. № 3 (132). С. 4-28.

- Печников А. Н., Прензов А. В. Подход к оценке сформированности специальных компетенций // Образование и наука. 2017. № 5. С. 28-54.

- Печников А.Н., Прензов А.В., Машошина А.А. Об особенностях процессов формирования способностей (специальных компетенций) // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 1. С. 9-53.

- Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. - СПб.: Питер, 2011. - 400 с.

- Остапенко Р.И. Многомерный анализ данных для психологов: учебно-методическое пособие. - Воронеж.: ВГПУ, 2012. - 72 с.

- Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - Искусство и наука. - М.: Мир, 1978. - 418с.