Результаты археолого-геофизических исследований на памятнике Новая Курья-1 в 2021 году (Северная Кулунда)

Автор: Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Позднякова О.А., Дядьков П.Г., Евменов Н.Д., Гнездилова И.С., Понедельченко Л.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексных археолого-геофизических работ на курганном могильнике Новая Курья-1, расположенном в Северной Кулунде. Стратегия археологических исследований в 2021 г. определялась на основе геомагнитной карты памятника, полученной в 2019 г. Целью археологических работ было продолжение поиска комплексов эпохи бронзы, а также уточнение хронологии могильника. Основные раскопы были заложены в южной части памятника: над группой из трех аномалий, выстроенных в ряд (раскоп 1) и над полностью распаханным курганом, в миниатюре повторяющим структуру крупных сооружений могильника - центральное захоронение и круглый ров (раскоп 3). В результате, в раскопе 3 было изучено полностью разграбленное захоронение ребенка, относящееся к раннему железному веку, а в раскопе 1 выявлено семь захоронений, которые предварительно могут быть отнесены к финалу эпохи раннего железного века - началу Средневековья. В погребениях раскопа 1 обнаружен керамический сосуд, каменные абразивы, остатки деревянных и берестяных элементов интерьера могильных камер. Характер и немногочисленность инвентаря не позволяют сузить датировку комплексов без использования радиоуглеродного датирования. Археологические наблюдения и результаты аэрофотосъемки позволяют предполагать в обоих комплексах наличие насыпей, которые были полностью, либо частично, уничтожены распашкой. Сопоставление археолого-геофизических данных демонстрирует четкие взаимосвязи между общим объемом гумусированного грунта в заполнении ям и величиной амплитуды связанных с ними магнитных аномалий. Магнитная восприимчивость почв и подстилающих пород, измеренная в раскопах, составила 65-85*10-5 ед. СИ и 25-35*10-5 ед. СИ соответственно. Такой контраст значений оказался достаточным для генерации отчетливых аномалий над археологическими объектами, амплитуда которых на памятнике Новая Курья-1 достигает 10-12 нТл. Результаты инверсии данных профильной магнитной съемки, выполненной на четырех уровнях высоты (раскоп 1), показали, что смоделированная глубина залегания археологических объектов близка реальной.

Северная кулунда, курганный могильник, ранний железный век, средневековье, аномальное магнитное поле, магнитная восприимчивость, разновысотная магнитная съемка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146084

IDR: 145146084 | УДК: 903.53 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0520-0527

Текст научной статьи Результаты археолого-геофизических исследований на памятнике Новая Курья-1 в 2021 году (Северная Кулунда)

В 2021 г. были продолжены археолого-геофизические исследования распаханного курганного могильника Новая Курья-1 (Карасукский р-н Новосибирской обл.) (рис. 1). Ранее, в 2019 г. здесь была выполнена наземная магнитная съемка, общей площадью 23 550 м2. В результате удалось детализировать устройство восьми рельефно выраженных сооружений, выявить в пространстве между ними полностью распаханные курганы, а также обнаружить точечные аномалии, сопоставимые с археологическими объектами. Специфический набор признаков позволил предварительно соотнести большинство курганов с тасмолинской культурой раннего железного века. Один из курганов, отличающийся от остальных организацией внутреннего устройства, был раскопан и датирован эпохой Средневековья [Марченко и др., 2019]. В том же году, с целью получения дополнительных сведений об археологических объектах, на памятнике были проведены электроразведочные работы (частотное зондирование, электротомография), а также аэромагнитная съемка и аэрофотосъемка [Позднякова и др., 2021].

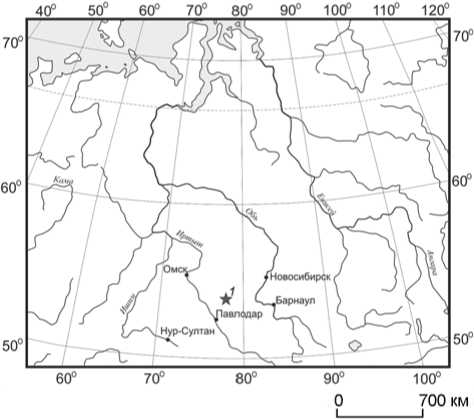

Основной задачей полевого сезон а 2021 г. было уточнение хронологии и культурной при-надлежно сти могильника. Для этого, с использованием данных наземного магнитного картирования на южной периферии памятника, было выбрано два участка для раскопок (рис. 2, 1). Раскоп 1 был заложен над тремя магнитными аномалиями, которые с большой вероятностью можно было интерпретировать как захоронения. По итогам анализа карты относительных высот, построенной на основании результатов аэрофотосъемки, над ними выявлены о статки сильно распаханной насыпи (рис. 2, 2). Данный комплекс располагался несколько обособленно от основной курганной группы и отличался организацией погребальной площадки (расположение могил в ряд по линии север – юг, отсутствие рва). Это позволяло предположить иную хронологическую позицию этих объектов, в том числе их принадлежно сть к эпохе бронзы. Раскоп 3 был заложен над одним из небольших, полно стью распаханных курганов, который по особенностям своего устройства был отнесен к группе сооружений раннего железного века. Это давало возможность не только получить достоверную информацию о времени сооружения большинства объектов могильника, но и на основе сопоставления археолого-геофизических данных на качественно ином уровне интерпретировать результаты геомагнитной съемки.

Рис. 1. Карта расположения курганного могильника Новая Курья-1 ( 1 ).

Рис. 2. Результаты археолого-геофизических исследований памятника Новая Курья-1.

1 – фрагмент магнитограммы с обозначением раскопов 2021 г.; 2 – фрагмент карты относительных высот с обозначением раскопов 2021 г. (красным цветом обозначены рельефно выраженные курганы, черным цветом – возвышенности, выделенные на основании данных аэрофотосъемки); 3 – план раскопа 1 ( а – область распространения белесых включений в темно-желтом суглинке (материке)); 4 – план раскопа 3.

Археологические исследования

В раскопе 1 (144 м2) был изучен некрополь из 7 захоронений, содержащих останки, как минимум, 12 погребенных. Также на этой площади было исследовано 8 малых грунтовых ям, часть из которых могли быть столбовыми, связанными с ритуальными действиями (рис. 2, 3 ). Судя по пла-ниграфическим и стратиграфическим наблюдениям, первоначальными (наиболее ранними) являлись центральные захоронения 2, 4, и 7, ориентированные длинной осью по линии восток – запад. Они образовывали ряд по линии север – юг. Остальные, периферийные, захоронения (погр. 1, 3, 5, 6) при-522

страивались с северо-западной и с юго-восточной сторон. Стратиграфические наблюдения указывают на последовательность сооружения периферийных могил с юго-западной стороны: погр. 6 и 5 формировались почти одномоментно, с небольшим хронологическим приоритетом погр. 6. Погребение 3 – наиболее позднее в этой группе.

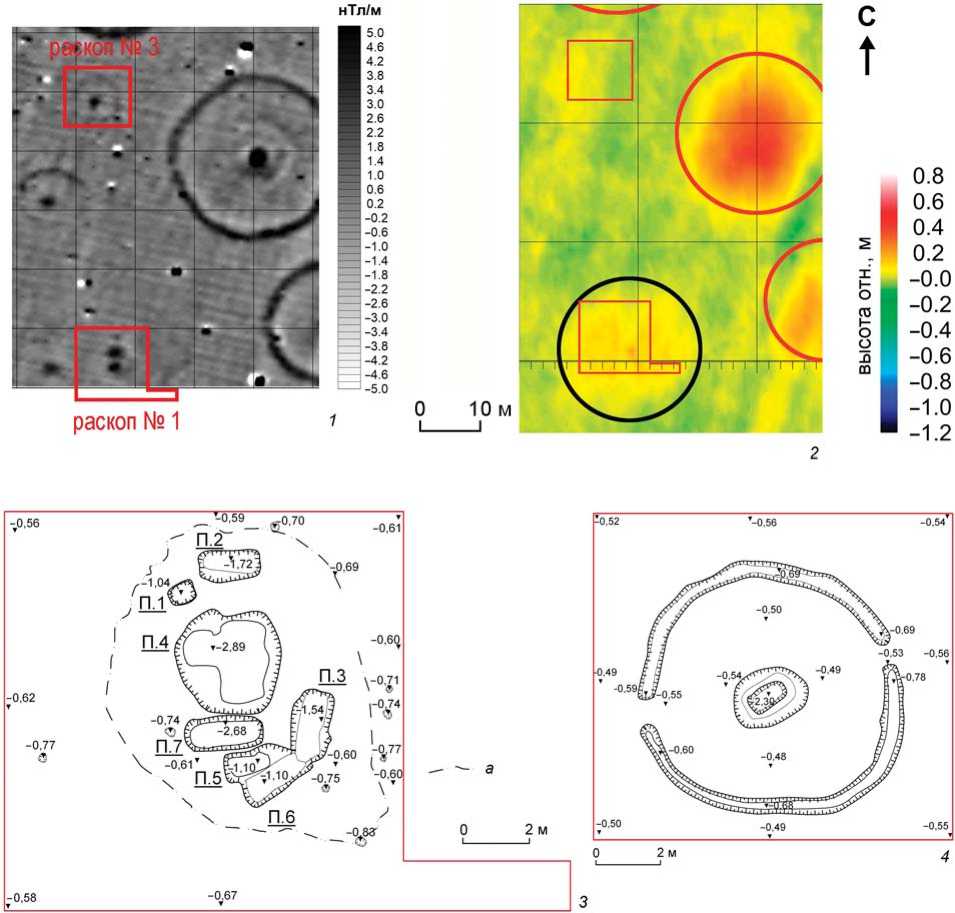

Общими чертами погребальной практики являлось доминирующее положение скелетов в вытянутой на спине позе, а также крайне скудный сопроводительный инвентарь. Были обнаружены: миниатюрный неорнаментированный баночный плоскодонный сосуд (погр. 2, рис. 3), астрагал и два абразива (погр. 7), два костяных лощила (погр. 6),

Рис. 3. Керамический сосуд из погребения 2 (раскоп 1) курганного могильника Новая Курья-1.

а также кости домашних животных как о статки частей туш сопроводительной пищи (погр. 2 и 7). Остальные признаки были вариативны – индивидуальные (погр. 1, 4–7) и ярусные (погр. 2 и 3) захоронения. В погр. 2 было 4 яруса, а в погр. 3 – два. В двух случаях ноги у погребенных были согнуты в коленях и развернуты влево (погр. 2 и 6). Один случай – захоронение без черепа (погр. 2). Только два захоронения имели берестяные перекрытия (погр. 3 и 7). Форма ям преимущественно овальная, редко подтрапециевидная (погр. 1 и 6). Верхний контур погр. 4 полностью нарушен из-за ограбления, в результате чего имел круглый абрис. Однако нижний контур указывает на первоначальные овальные очертания ямы (рис. 2, 3 ). Глубина ям от уровня материка варьирует от 0,3 (погр. 1) до 2,2 м (погр. 4 и 7). В одном случае в ногах зафиксирован подбой (погр. 2). Его ширина составляла 0,66, высота – 0,37, глубина – 0,37 м. Использование внутри-могильных деревянных конструкций в виде двух поперечных бревен и перекрытий из досок и березовых жердей достоверно установлено только для погр. 7. Для погр. 3–5 можно только констатировать использование древесины для устройства внутри-могильных сооружений.

Вокруг погребений на уровне материка прослеживались белесые неорганические включения в грунт. Область их распространения имела слегка вытянутую овальную форму по линии север – юг размером 9 × 8 м (рис. 2, 3 ). На магнитограмме эта зона соответствует области с пониженными магнитными значениями (рис. 2, 1 ). Полевые археологические наблюдения подтвердили наличие над изученным комплексом захоронений надмогильного сооружения (кургана).

Результаты археологического изучения показали, что погребения практически не содержат инвентаря, в т.ч. культурно диагностирующего. На- ряду с абразивами и костяными лощилами, в одном из захоронений был выявлен неорнаментирован-ный миниатюрный плоскодонный сосуд баночного типа. Подобный тип посуды широко распространен в культурах степных кочевников Евразии эпохи раннего железного века и Средневековья [Степная…, 1992, Боталов, 2009].

Пример организации кургана как обособленного многомогильного некрополя с захороненными индивидами по кругу распространяется в среде большереченской культуры лесостепного Приобья с IV–III вв. до н.э. до I в. до н.э. [Троицкая, Боро-довский, 1994, с. 27]. Также в этот период появляются захоронения на спине с согнутыми в коленях ногами, практикуются разные варианты устройства деревянных внутримогильных конструкций, сооружаются подбои [Там же, с. 27–28].

Ряд черт погребальной практики (вытянутая на спине поза, меридиональная ориентировка погребенных, грунтовые ямы, отсутствие лошадей в обряде, о статки сопроводительной мясной пищи), а также бедный погребальный инвентарь (в т.ч. кувшинообразные неорнаментированные сосуды) позволяют проводить параллели с поздней группой погребений кулажургинской культуры Верхнего Прииртышья и Восточного Казахстана (II в. до н.э. – I в. н.э.) [Черников, 1975, с. 135–137].

Общими эпохальными чертами для погребального обряда населения лесостепного и степного населения Западной Сибири к концу I тыс. до н.э. стало увеличение числа могил под курганом, отсутствие в ряде случаев ограждающих рвов, а также «обеднение» захоронений – снижение численности инвентаря. Вместе с тем, специфика керамического сосуда (неорнаментированный плоскодонный горшочек) находит гораздо больше аналогий среди посуды большереченской культуры лесостепного Приобья, чем, например, среди посуды саргатской культуры Западной Сибири. Несмотря на то, что основной ареал большереченской культуры находится в лесостепном Приобье, свидетельства проникновения этого населения западнее основного ареала встречаются и в материалах сопредельной Южной Барабы (Здвинск-1, 2, Каргат-4, Аткуль) [Полосьмак, 1987, с. 46–58, Троицкая, Бородов-ский, 1994, с. 18].

Таким образом, совокупность ряда факторов, включающих схожие черты погребальной практики, а также общие для всех взрослых индивидов антропологиче ские признаки, такие как высокая степень развития рельефа костной ткани на лопатках, в верхнем отделе грудной клетки и на бедренных костях, наряду с сильным износом поясничных позвонков, предварительно позволяет соотносить данный комплекс с обществами конных лучников финала эпохи раннего железного века.

В раскопе 3 (110 м2), в центре распаханного кургана, было исследовано нарушенное детское захоронение (рис. 2, 4 ). Могильная яма, размерами 1,23 × 0,69 м (в менее потревоженной, нижней части), ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Ритуальная площадка маркирована незначительно сужающимся ко дну рвом с внешним диаметром 7,7–8, шириной 0,41–0,75 и глубиной от уровня материка 0,11–0,28 м. Ров имеет два разрыва в противоположных частях, которые ориентированы на восток-северо-восток – запад-юго-запад. В могиле обнаружены только разрозненные кости ребенка.

Таким образом, раскопки подтвердили, что данный курган по основным особенностям своего устройства соответствует более крупным, рельефно выраженным сооружениям могильника (диаметры рвов составляют 22–40 м). Их строение достаточно четко определяется по магнитной карте. Очевидно, что размер исследованного кургана отражает возрастной статус погребенного и не связан с социально-классовой стратификацией общества ранних кочевников. Отсутствие культурно диагностирующих находок не позволяет уточнить культурную принадлежность данного некрополя, однако его соотнесение с тасмолинскими комплексами раннескифского времени Восточного и Центрального Казахстана остается наиболее вероятным [Позднякова и др., 2021].

Корреляция археологических результатов с геофизическими данными

Предварительная оценочная информация о характере археологических структур крайне важна как при выборе объекта исследования, так и при 524

определении стратегии его изучения. На этапе современного развития археогеофизики, с учетом совокупного мирового опыта, можно достаточно корректно интерпретировать результаты магнитных съемок даже без раскопок. Однако только непосредственное археологическое изучение позволяет надежно верифицировать геофизические данные. Даже небольшой объем проверочных работ дает возможность на качественно более высоком уровне анализировать магнитные карты. Кроме того, наличие подтвержденной археологической информации позволяет проводить разного рода методические работы с перспективой расширить возможно сти магнитометрии по дистанционной оценке параметров археологических объектов. Поэтому опыт комплексных работ очень важен для развития ар-хеогеофизики.

Результаты сопоставления новых археологогеофизических данных, в целом, подтверждают выводы, сделанные в 2019 г. по итогам раскопок кург. 5 [Марченко и др., 2019]. Фиксируются четкие взаимо связи между общим объемом более магнитного гумусированного грунта в заполнении ям и величиной амплитуды связанных с ними магнитных аномалий. Так, в раскопе 1 аномалии, связанные с погр. 4, 7, отчетливо выделяются в магнитном поле и имеют амплитуды до 9 нТл (рис. 2, 1 ). Очевидно, что причиной этого являются значительные объемы гумусированной супеси, особенно ее присутствие в однородном виде в верхних слоях заполнения ям. Кроме того, эти захоронения характеризуются и значительной глубиной (2,2 и 2,05 м соответственно). В то же время, аномалия, связанная с погр. 2, имеет амплитуду всего 2 нТл, что ненамного превышает фоновые значения магнитного поля. Этот объект не только меньше по глубине (1,1 м), но и содержит обширные включения переотложенного вмещающего грунта (материка).

Аналогичные закономерности прослеживаются и по раскопу 3. Ров и погребение в центре проявились в виде положительных аномалий с амплитудой 2 и 11 нТл соответственно. Глубина рва, заполненного темно-серой супесью, составляла 0,1–0,3 м. Самые глубокие участки отмечены в восточной половине рва, поэтому он более четко фиксируется на магнитограмме. Погребение, глубиной 1,35 м, в верхней половине было заполнено однородной серой супесью, что и обусловило значительную величину связанной с ним аномалии.

Остальные объекты, вскрытые в раскопе 1, плохо или совсем не идентифицируются по магнитной карте. Столбовые ямы, а также погр. 1 не проявились, поскольку они незначительны по размерам и содержат слишком мало магнитного материала.

Погр. 3, 5, 6 фиксируются в виде общей магнитной аномалии, однако ее значения очень близки к фоновым. Ямы имеют глубину 0,5–0,8 м, но гумусированный грунт в их заполнении не преобладает.

Таким образом, для рассматриваемого памятника попадание более магнитного почвенного вещества в заполнение археологических объектов является о сновным источником формирования магнитных аномалий. Величина амплитуды и, как следствие, четкость проявления аномалий в магнитном поле непосредственно зависят от объемов этого грунта. Магнитная восприимчивость почв и подстилающих пород, измеренная в раскопах, составила (65–85)*10-5 ед. СИ и (25–35)*10-5 ед. СИ соответственно. Контрастность этих значений оказалась достаточной для генерации отчетливых аномалий над археологическими объектами, амплитуда которых на памятнике Новая Курья-1 достигает 10–12 нТл.

Понимание вышеозначенных закономерностей и взаимо связей позволяет, хотя и косвенно, но с большей достоверностью оценивать характер заполнения и глубину залегания остальных, не раскопанных археологических объектов. Переход от планиграфического анализа к количествен- ным оценкам их параметров является актуальной задачей развития археомагнитного метода и связан с применением алгоритмов решения обратных задач магниторазведки и разработкой их модифицированных вариантов для решения археологических задач. Дополнительные возможности для получения более достоверной информации дает интерпретация аномального поля, измеренного на разных высотах. Поскольку магнитная съемка могильника Новая Курья-1 выполнялась методом измерений вертикального градиента, для всей исследованной площади были получены данные об аномальном поле для двух уровней высоты (0,4 и 1,15 м). Для некоторых объектов, в том числе выявленных на южной периферии памятника (раскоп 1), были выполнены профильные наблюдения еще на двух высотах (1,75 и 2,5 м). Установка в районе работ базовой вариационной станции позволила учесть внешние магнитные вариации, что дало возможность рассчитать аномальные магнитные поля для каждого уровня высоты.

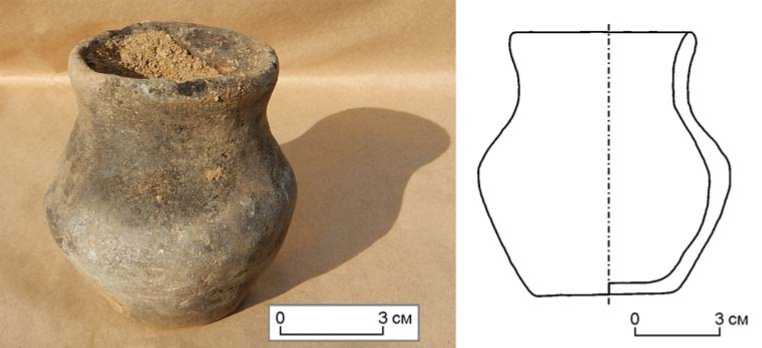

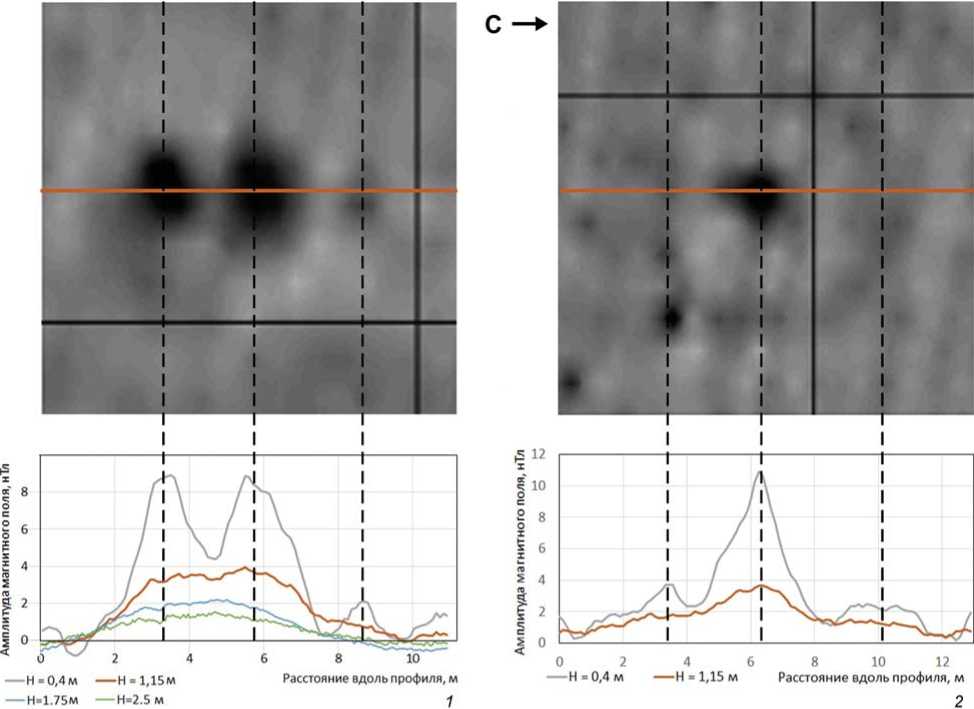

Графики значений аномального поля на разных высотах (рис. 4) позволяют достаточно точно пространственно привязать аномалии, связанные с археологическими структурами, а также содержат

Рис. 4. Аномальное магнитное поле Fa по профилям, проходящим над погребениями в раскопе 1 ( 1 ) и в раскопе 3 ( 2 ).

информацию о них на разных уровнях глубины. Чем ближе профиль магнитных измерений находится к поверхности земли, тем больше сведений он содержит об объектах, расположенных на малых глубинах. С увеличением высоты замеров мы получаем больше информации о более глубоко расположенных и больших по размерам объектах. При этом, ввиду быстрого затухания аномального поля от малых приповерхностых структур, они практически не проявляются в магнитном поле на больших высотах (рвы кургана в раскопе 3, погр. 2 в раскопе 1). Кроме того, близко расположенные объекты (например, погр. 4, 7, раскоп 1), только на уровне высоты 0,4 м отображаются отдельными аномалиями, а на более высоких уровнях представлены единой аномалией.

Существует несколько вариантов использования результатов разновысотных магнитных съемок для получения количественных оценок параметров археологических объектов. В рамках данной работы интерпретация магнитных аномалий, связанных с погр. 4, 7 проводилась для каждой из высот в двумерном варианте. Некоторым основанием для этого являлось расположение длинных осей погребений по направлению запад – восток, в то время как профиль наблюдений пересекал их в направлении север – юг. Интерпретация выполнялась с использованием программы ZOND-2D для магнитных данных, полученных на каждой из четырех высот. В результате решения серии обратных задач получены оценки глубины залегания наиболее трудно определяемого параметра – нижней кромки археологических объектов. Значения составили: 2,5 м – для погр. 4 и 2,15 м – для погр. 7. Эти прогнозные значения достаточно хорошо отразили реальную ситуацию, поскольку реальная глубина вскрытых в раскопе захоронений составила 2,2 и 2,05 м соответственно.

Заключение

Результаты археолого-геофизических работ на курганном могильнике Новая Курья-1 со всей очевидно стью продемонстрировали преимущества комплексного подхода к исследованию. Благодаря наличию магнитной карты, удалось без лишних затрат изучить наиболее интересующие участки памятника. Получена новая археологическая информация, а также значительная антропологическая серия, которая в дальнейшем позволит расширить представление об антропологическом типе населения Кулундинской степи в периоды раннего железа – Средневековья, а также, вероятно, скорректировать возраст комплексов благодаря радиоуглеродному датированию. Данные о взаимосвязях между характером аномалий и археологических 526

объектов, а также положительный опыт определения глубины археологических ям на основе интерпретации результатов разновысотной съемки, будут способствовать развитию археогеофизической методики, которая может быть использована для дистанционной оценки и других объектов могильника Новая Курья-1.

Авторы искренне благодарят В.В. Филиппова и О.Б. Булаха, а также директора С.В. Будаеву и сотрудников Карасукского краеведческого музея Новосибирской области за участие в полевых работах.

Список литературы Результаты археолого-геофизических исследований на памятнике Новая Курья-1 в 2021 году (Северная Кулунда)

- Боталов С.Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). - Челябинск: ООО "ЦКИР "Рифей", 2009. - 672 с.

- Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Позднякова О.А., Дядьков П.Г., Евменов Н.Д., Кокорев Ф.В., Гнездилова И.С., Понедельченко Л.О. Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 448-456.

- Позднякова О.А., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Евменов Н.Д. Комплексные геофизические исследования курганного могильника Новая Курья-1 (Кулундинская степь) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - №4. (в печати).

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. -Новосибирск: Наука, 1987. - 144 с.

- Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. / Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах. - М.: Наука, 1992. - 494 с.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. - Новосибирск: Наука, 1994. - 184 с.

- Черников С.С. К вопросу о хронологических периодах в эпоху ранних кочевников (по археологическим материалам Восточного Казахстана) // Первобытная археология Сибири. - Л.: Наука, 1975. - С. 132-137.