Результаты археозоологического исследования материалов поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

Автор: Бенеке Н., Васильев С.К., Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Райнхольд С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена характеристика остеологической выборки поселения Венгерово-2, принципов ее формирования, особенностей планиграфического распределения материалов в жилом пространстве, видового, возрастного и скелетного состава костей животных. Изученная коллекция состоит из костей высокой степени фрагментации, которые представляют собой отходы, появившиеся в результате обработки туш животных и использовавшиеся при приготовлении пищи, а также в производственной и ритуальной деятельности. На основе частотного статистического анализа выявлено преобладание домашних видов (62 %) над дикими. Отмечены различия анатомического набора костных остатков в хозяйственных ямах (тазовые кости, ребра, кости ног животных) и на производственных участках (челюсти, черепа, целые скелеты животных). Вероятно, в ямах хранились продукты питания, а на площадках - атрибуты ритуальной практики, сопровождавшей производственную деятельность. Реконструированная система скотоводства указывает на его придомовой характер с ориентацией на разведение мелкого рогатого скота, с небольшой долей лошадей и коров. Отмечена значительная роль охоты на крупных млекопитающих (лось, косуля), а также на пушного зверя (лисица, куница) и водоплавающую птицу. Сделан вывод о том, что заготовка пушнины, шкур и кож являлась одним из основных хозяйственных занятий населения. Для изготовления костяных орудий использовались в основном кости лося. Корреляционный анализ показал, что по составу анализируемый остеологический спектр в целом идентичен таковому синхронных памятников кротовской и елунинской культур.

Барабинская лесостепь, эпоха бронзы, кротовская культура, археозоологические исследования, остеологический спектр, скотоводство

Короткий адрес: https://sciup.org/145146280

IDR: 145146280 | УДК: 903.3 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.053-063

Текст научной статьи Результаты археозоологического исследования материалов поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

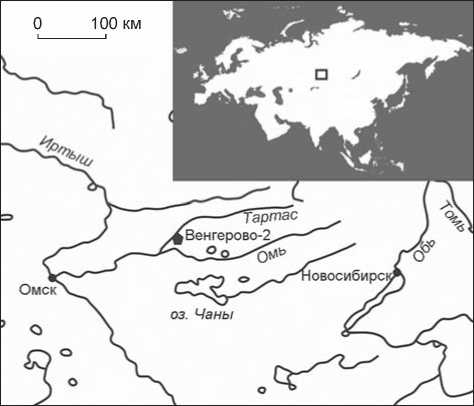

Кротовская культура эпохи развитой бронзы была выделена В.И. Молодиным в 1975 г. За более чем 40 лет ее масштабного изучения в Прииртышье и Барабинской лесостепи открыты и исследованы поселения Преображенка-3 [Молодин, 1977], Черно-озерье IV [Генинг, Стефанова, 1982], Черноозерье VI [Стефанова, 1988, с. 55], Инберень X [Стефанова, 1985; Стефанов, Стефанова, 2001], Саранин II [Глушков, 1984] и др. Одним из самых крупных изученных к настоящему времени поселений данной культуры является Венгерово-2. Это поселение расположено на краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас, на территории Венгеровского р-на Новосибирской обл. (рис. 1). В наши дни памятник находится в 0,8 км от береговой линии, но в период функционирования (эпоха бронзы) поселение располагалось непосредственно у реки: в стратиграфической последовательности отчетливо фиксируются прибойная

Рис. 1. Расположение памятника Венгерово-2.

зона и следы разрушения некоторых котлованов в результате подтопления.

Поселение Венгерово-2 открыто в 1966 г. Т.Н. Троицкой [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. В 1973 и 1975 гг. оно исследовалось под руководством В.И. Молодина: были раскопаны два жилища (№ 1 и 2), на материалах которых выделена и охарактеризована кротовская культура [Молодин, 1977; 1985; Молодин, Полосьмак, 1978]. В 2011–2017 гг. на памятнике исследованы еще восемь жилых конструкций (№ 3–10), а также несколько объектов различного назначения. Таким образом, здесь вскрыты отложения на площади 2 064 м2, исследованы десять сооружений и значительная часть межжилищного пространства [Молодин и др., 2016].

По образцам угля из сгоревших конструкций и очагов, а также костям из хозяйственных ям получена большая серия радиоуглеродных дат, согласно которым поселок функционировал в промежутке ок. 1950– 1700/600 кал. л. до н.э. [Молодин и др., 2013, с. 280].

Палеофаунистические материалы традиционно служат основой для реконструкции структуры потребления мясной пищи, изучения динамики фаунистического окружения и значения охотничьего промысла, а также для оценки состава стада и роли скотоводства в экономике древнего населения [Антипина, 2016, с. 99; Косинцев, 2004; Косинцев, Варов, 1996; Косинцев, Гасилин, 2006; Рослякова, Косинцев, 2013; и др.]. Результаты этого анализа могут обсуждаться как в локальном контексте, например, в сравнении с таковыми близлежащих памятников кротовской культуры и других культурных образований эпохи ранней, развитой и поздней бронзы Западной Сибири, так и в более широком контексте при проведении анализа стабильных изотопов для реконструкции диеты различных популяций этого времени [Marchenko et al., 2015, 2017]. Данные о составе костей животных с поселения Вен-герово-2 важны для рассмотрения общих тенденций распространения доместицированных животных с территории Центральной и Средней Азии в Сибири

[Косинцев, 2004; Benecke, 2017; Кирюшин, Гайдученко, Макаревич, 2020].

Цель исследования – реконструировать на основе результатов палеозоологического анализа элементы системы жизнеобеспечения населения поселка Венгерово-2.

Материалы и методы

Методика исследования памятника предусматривала погоризонтное вскрытие территорий котлованов с прилегающим межжилищным пространством и обязательную фиксацию всех находок (в т.ч. остеологи-че ских остатков) в трехмерной системе координат с помощью тахеометра. В результате был получен значительный палеофаунистический материал – более 2,5 тыс. фрагментов костей. Однако только часть фаунистических остатков – 1 029 экз., как установлено в ходе планиграфического и стратиграфического анализа, относилась к слою кротовской культуры. Это объясняется тем, что верхние горизонты памятника нарушены как эксплуатацией террасы населением раннего железного века, Средневековья и Нового времени, так и современной антропогенной деятельностью. Включение материалов из этих горизонтов могло существенно исказить результаты частотного статистического анализа. Была определена видовая принадлежность костей, в т.ч. представленных в виде кальцинированных фрагментов из заполнений очажных устройств, а также послуживших основой для немногочисленных костяных орудий. Результаты изучения остеологической коллекции из раскопок 1973– 1975 гг. (жилища № 1, 2) были опубликованы ранее [Молодин, 1985, табл. 3] и не включались в выборку для настоящего исследования.

В коллекции преобладают кости, являвшиеся отходами обработки туш, приготовления пищи, изготовления орудий. Находки характеризуются высокой степенью фрагментации, целые кости представлены единично. Поэтому видовое определение сделано только для части коллекции (445 экз., 43,2 %). Как отмечено выше, отдельно анализировались мелко фрагментированные кальцинированные кости из заполнения теплотехнических устройств (8 332 экз.). Видовое определение удалось выполнить для 451 экз. (5,8 %).

Таким образом, общая выборка определимых до вида фрагментов костей с поселения Венгерово-2 составила 896 экз. Статистически такая выборка считается достаточной для установления видового состава животных, наиболее значимых в хозяйстве конкретного поселения, а также для определения реального соотношения их костей в кухонных остатках [Антипина, 1997; Cemych, Antipina, Lebedeva, 1998]. При статистическом подсчете учитывалось в основном количество определимых костей (NISP). Это связано с их распространенностью по территории памятника, сильной фрагментированностью и низкой сохранностью, при которых достоверный подсчет минимального количества особей (MNI) затруднен.

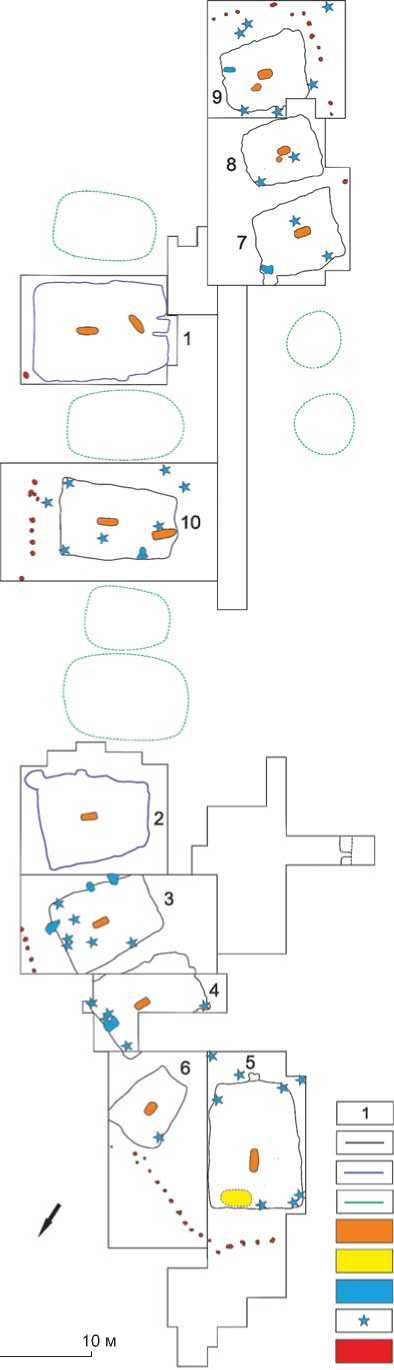

Кости находились, как правило, на полу жилищ, в столбовых или хозяйственных ямах, очагах, заполнении производственных объектов и скоплений (рис. 2). Преобладающая часть костей, поддающихся определению, – 358 экз., или 80 % (из них большая часть (314 экз.) изучена в составе производственного объекта № 2 жилища № 5) – обнаружена при исследовании производственных участков. В межжилищном пространстве выявлено 26 определимых костей, на полу жилищ – 22, в заполнении столбовых ям – 20, в заполнении хозяйственных ям – 14 экз. [Моло-дин и др., 2013, 2014].

Производственные участки располагались в северо-западной части каждого жилища. На них зафиксированы скопления бытовой и технической керамики (тигли, льячки, фрагменты литейных форм), костей, каменных и костяных орудий, ямы с костями. Пространственный анализ находок в структуре жилища позволил идентифицировать эти зоны как участки для хранения бронзолитейного и прочего инвентаря и выявить их связь с очажной зоной [Молодин и др., 2012, 2013, 2014].

Среди изученных комплексов выделяется производственный объект № 2 в жилище № 5 (рис. 3, 1 ): у северо-западной стены котлована на уровне пола обнаружено скопление фрагментов костей – 428 экз., среди них до вида определено 314 экз.: лесная куница Martes martes – 261/6*, соболь Martes zibellina – 2/1, косуля Capreolus pygargus – 6/2, лось Alces alces – 9/1, лошадь Equus caballus – 11/2, овца/коза Ovis-Capra – 20/2, корова Bos taurus – 2/1. Единичными находками представлены лисица Vulpes Vulpes , собака Canis familiaris и сайгак Saiga tatarica . Таким образом, в данном скоплении 88,3 % определимых костей принадлежали пушным зверям. Поскольку кости лесной куницы относятся преимущественно к практически целым скелетам шести особей, они не учитывались при подсчете доли разных видов в остеологическом спектре, т.к. исказили бы результаты распределения частот (см. таблицу ). На территории производственного объекта № 19 в жилище № 7 в яме обнаружены 22 кости лисицы (целая плечевая, фрагменты локтевой, большой берцовой, пяточной костей, поясничных и шейных позвонков, минимум двух черепов и нижних челюстей (рис. 3, 2 )) и грифельная кость лошади. В жилищах № 3, 4, 6, 9 на производственных участках, в ямах, зафиксированы фрагменты нижних челюстей овцы/козы и лисицы.

Рис. 2. План-схема поселения Венгерово-2.

а – порядковый номер жилища; б – граница раскопов и котлованов жилищ, исследованных в 2004–2017 гг.; в – граница котлованов жилищ, исследованных в 1973–1975 гг., материалы которых не вошли в палеофаунистическую выборку; г – условная граница нераскопанных котлованов жилищ; д – теплотехническое сооружение; е – объект № 2; ж – хозяйственная и производственная ямы с костями; з – место нахождения определимых костей животных; и – столбовая яма, маркирующая расположение забора вокруг поселения.

10 м

в

г

д

е

ж

з

и

а

б

а

б

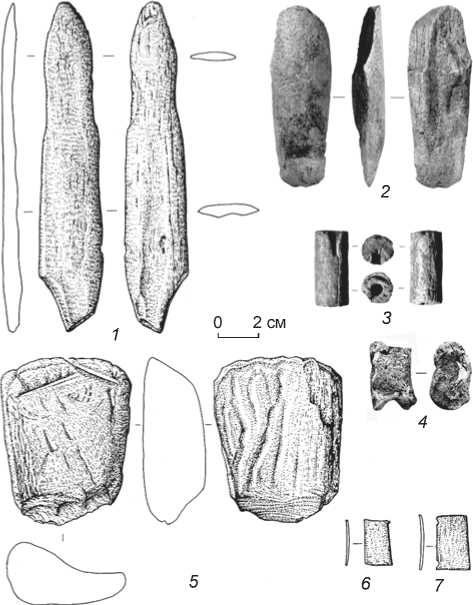

Рис. 3. Производственные объекты поселения Венгерово-2. 1 – № 2 (жилище № 5); 2 – № 19 (жилище № 7): а – фрагменты черепов, б – челюсти лисиц в заполнении объекта.

Количество костяных орудий на поселении невелико – 9 экз. Рукоять из жилища № 5 изготовлена из диафиза длинной кости крупного млекопитающего (рис. 4, 1 ). Сырьем для долотовидного орудия и цилиндрической рукояти из жилища № 3 послужил рог лося (рис. 4, 2, 3 ), а для орудия типа тупика – тазовая кость лося. Еще одно орудие из рога лося было обнаружено в жилище № 10 (рис. 4, 5 ). На кости медведя зафиксированы глубокие порезы, на одной из таранных костей овцы/козы – следы сверления (рис. 4, 4 ).

Кости домашних животных в остеологической коллекции поселения Венгерово-2 составляют 62 % от идентифицированных останков. Это позволяет предполагать, что скотоводство являлось основой хозяйства обитателей поселения во времена его функционирования, кроме того, мясо было важной составляющей рациона носителей кротовской культуры. Определены четыре вида домашних животных: овца/коза*, крупный рогатый скот (КРС), лошадь и собака (см. таблицу).

Наиболее многочисленны кости МРС - их доля составляет 88,6 % от остатков домашних видов и 55 % от общего количества остеологической коллекции. Отметим, что более 80 % костей МРС было обнаружено в очагах в кальцинированном состоянии. Это можно объяснить тем, что у мелких костей овцы/козы при сильной фрагментации в результате эксплуатации, при сжигании лучше сохраняются морфологические признаки для диагностики, чем у больших костей крупных млекопитающих. Морфологическая дифференциация овец и коз была возможна только в пяти случаях (четыре кости принадлежали особям Ovis aries и одна - Capra hircus ). Анализ остатков по элементам скелета для этих видов показал, что присутствуют кости всех отделов. Ввиду небольшого размера фрагментов определение возраста животных затруднено. Установлено, что шесть костей принадлежали неполовозрелым или молодым особям моложе двух лет, восемь костей - взрослым животным.

Лошадь - второй по количеству о статков домашний вид, представленный в коллекции. К нему можно отнести 38 костей. Однако вопрос о принадлежности всех костей лошади к домашним, а не к диким

|

т О 1— О X |

□; 1го 1— о □; го го d |

го |

со со о го" со о го -8го 1— о |

го £ |

ю со со" о х" о |

го |

ю со со о с; о |

LO x- O 1 'А О ГО о S см 3 см . - ? £0 - cm cl DZ A Б Jmi CM S ГО £ .. co zr m x ro x S ZT s c[ я X „ 5 s о го 2 О ^ £Q |

ю о см см о см X 3 |

см о см X 3 |

|

|

О С И |

3 о см |

Ю О |

о о со V |

о о со V |

ю ю см см |

о о о см V |

о о ю см |

||||

|

ГО =г с: |

со |

т- |

со |

со ю |

со о> |

со |

1 |

||||

|

о. |

т- |

1 |

|||||||||

|

Ю о ш |

т- |

■* |

0) |

ю |

со см |

||||||

|

О 5 ю |

со |

ю |

1 |

||||||||

|

=г го со |

Ю |

см |

со |

и |

см |

чГ |

со |

||||

|

й ^ |

со |

т- |

т- |

1 |

|||||||

|

о ГО |

о см |

см ю |

т- |

т- |

ю со |

о |

со со |

о |

|||

|

ГО ю го ^ |

Ю |

см |

со |

о |

|||||||

|

о |

со |

о |

о со |

1 |

|||||||

|

ft |

т- |

со |

см |

8 |

3 |

о |

о о> |

||||

|

О К о ^ |

1^ |

см |

со |

со Ю |

ю |

со со |

|||||

|

о Е^ |

со см |

со О) |

со см |

со |

ю |

со см |

ю |

чГ |

ОО |

||

|

ГО ю го о ^ о |

со |

т- |

см |

со |

о ом |

СО |

ю со |

||||

|

О CL ^ |

см |

т- |

8 |

со со |

ю см |

3 ю |

см см |

О) со ю |

со со |

||

|

= 1 |

со |

т- |

см со |

о со |

о со |

о |

со см |

ю см |

|||

|

о Q. 2 |

со ю |

3 см |

ю со |

ю со |

со ю со |

ю |

о со |

$ |

о ю |

см со |

|

|

го с: |

СМ 6 о ГО го 03 |

о см 1 о см |

£□ 2 го т О |

X го го ю ^ |

го го о |

го го о о го" |

го го о о го" |

io го £ m S IO 5 CD о. < 03 iz |

го □; го со о го го ш |

го о го m Я О ^ |

S го со о X S ^ 3 о *о |

*Определения Н. Бенеке и С.К. Васильева.

**Не учитываются кости из объекта № 2 жилища № 5, т.к. они относятся к шести практически целым скелетам куницы.

Рис. 4. Орудия из рога и кости с поселения Венгерово-2.

1 – рукоять с окислами бронзы (жилище № 5, объект № 2); 2 – тесло (жилище № 3); 3 – рукоять цилиндрическая с округлым пазом (жилище № 3); 4 – таранная кость со следами сверления (жилище № 5); 5 – орудие типа мотыги (жилище № 10); 6, 7 – пластины (жилище № 5, объект № 2).

особям остается открытым. Морфологические признаки всех ко стей скелета диких и аборигенных домашних лошадей чрезвычайно близки [Антипина, 2016, с. 101]. Анализ распределения скелетных элементов выявил преобладание ко стей конечностей, единичны позвонки, ребра, фрагменты челюсти. Эпифизарное сращение свидетельствует о том, что большинство лошадей на момент убоя были взрослые. Челюсть лошади из заполнения объекта № 2 жилища № 5 принадлежала молодой особи, что позволяет отнести ее к домашним видам, поскольку, по мнению некоторых исследователей, охотники на диких лошадей не убивали молодых особей [Амальрик, Монгайт, 1966; Bökönyi, 1991], хотя данное положение требует дальнейших исследований [Нурушев, 2018]. Возможно, жители Венгерово-2 находили ко сти диких лошадей. Это предположение базируется на результатах радиоуглеродного датирования ко сти лошади из хозяйственной ямы жилища № 10; ее калиброванный возраст соответствует VI тыс. лет до н.э. Следует добавить, что о наличии доместицированной лошади у носителей кротов-ской культуры наглядно свидетельствует изображе- ние лыжника, управляющего взнузданной лошадью, на навершии однолезвийного кинжала из могильника Ростовка (Омское Прииртышье) [Матющенко, 1970]. Авторы отдают себе отчет, что проблема доместикации лошади о стается актуальной для Западно-Сибирского региона, для ее решения требуется проведение многочисленных анализов костного материала, в т.ч. палеогенетического.

Крупный рогатый скот представлен только тремя ко стями, которые ассоциируются с разными частями скелета. Одна – нижний конец левой пястной ко сти крупного размера (ширина 78 мм) – первоначально отнесена к корове, в итоге диагностирована как кость тура Bos primigenius ; возможно, принадлежит к палеофауне.

К домашней собаке относятся четыре кости: позвонок взрослой особи, фрагменты плечевой и пяточных костей.

С дикими млекопитающими и птицами ассоциируются 38 % определимых ко стей о стеологиче-ской коллекции поселения Венгерово-2 (см. таблицу ). Это указывает на то, что мясо этой группы животных и птиц входило в рацион жителей поселка, а ко сти служили сырьем для изготовления орудий и топливом. Поскольку значительная часть остатков крупных млекопитающих сильно фрагментирована и не поддается определению, можно допустить, что роль мяса таких животных, как лось или косуля в рационе населения Венгерово-2 была выше, чем об этом позволяют судить идентифицированные до вида кости.

Определены девять видов диких млекопитающих: лось Alces alces , косуля Capreolus pygargus , бурый медведь Ursus arctos , сайгак Saiga tatarica , лисица Vulpes vulpes , заяц Lepus timidus, куница Martes martes , соболь Martes zibellina , бобр Castor fi ber. Бóльшая часть диких животных относится к пушным видам (80 %), что свидетельствует об охотничьей специализации жителей поселка. Велика доля костей лисицы (75 %); они находились чаще всего в заполнении очагов. Анализ распределения скелетных элементов выявил преобладание костей конечностей. Напомним, что в заполнении объекта № 2 жилища № 5 были обнаружены кости не менее шести практически полных скелетов лесной куницы Martes martes, намеренно не учтенных при подсчете доли разных видов в остеологическом спектре.

Кости птиц принадлежат различным видам уток. В коллекции представлены в основном длинные трубчатые кости с диагональными сколами, которые возникают, когда целую тушку птицы рубят на части [Антипина, 2016, с. 108].

Обнаруженные в заполнении очагов многочисленные свидетельства потребления обитателями поселения рыбы будут рассмотрены в специальной работе.

Обсуждение результатов

Обращает на себя внимание немногочисленность изучаемой коллекции. Вся выборка находок из восьми исследованных жилищ (№ 3–10) (без учета обнаруженных в заполнении очагов кальцинированных костей, которые обычно не подвергаются археозоологическо-му анализу) насчитывает 1 тыс. экз., хотя раскопанная площадь составляет свыше 2 тыс. м2 (0,5 ед. на 1 м2 площади). Коллекции костей животных других поселений Западной Сибири этого времени значительно больше (см. таблицу ). Например, остеологические коллекции поселений кротовской культуры Черно-озерье IV и VI, расположенных на р. Иртыш, включают 476 и 6 284 экз. соответственно при площади раскопов <300 и 2 200 м2 [Генинг, Стефанова, 1982; Стефановa, 1988, табл. 1, 9] (1,6 и 2,8 ед./м2 соответственно). При раскопках поселения елунинской культуры Березовая Лука в Кулундинской лесостепи на площади ок. 2 тыс. м2 было зафиксировано более 30 тыс. костей [Косинцев, Явшева, Девяшин, 2011, с. 140] (15 ед./м2). Сравнительно небольшой объем коллекции ко стей поселения Венгерово-2 можно объяснить особым способом утилизации отходов (их использовали как топливо или захоранивали за пределами поселения) или непродолжительностью функционирования поселения. Последнее с учетом концентрации археологических находок, мощности культурного слоя, следов перестроек и полученных радиоуглеродных дат маловероятно. Традиция полной утилизации костей зафиксирована у носителей кулай-ской культуры на поселении раннего железного века Крохалевка-7А [Сумин и др., 2013, c. 211]. Об использовании костей в качестве топлива жителями Венгеро-во-2 свидетельствуют результаты анализа заполнения очагов [Нестерова, 2019, с. 129–131].

Проведенный анализ показал, что в стаде обитателей поселка МРС по численности превосходил лошадей и КРС. Скотоводство, по-видимому, носило характер придомового. Ранее было высказано мнение о том, что расположенный в 3–5 м от задних стенок жилищ забор, возможно, служил опорой для навеса, под которым содержался скот в зимнее время [Моло-дин и др., 2016]. Общая реконструируемая площадь поселка составляет не менее 3 770 м2, участок между забором и жилищами – ок. 500 м2. При выборочном изучении последнего в слое было зафиксировано большое количество гумусированной органики, что косвенно подтверждает выдвинутое предположение. Если исходить из современных санитарных требований (1,5–3,0 м2 на одну особь овцы [Методические рекомендации…, 2012, табл. 10]), то поселок мог содержать 200–300 голов скота. Расположенные в непосредственной близости от поселения заливные луга (урочище Таи) с обильным травостоем постоянно обе- спечивали овец кормом, позволяли заготавливать его на зиму при любых погодных условиях (засуха, обводнение) [Молодин, 2016].

Охотничья деятельность была ориентирована на пушной промысел, о чем свидетельствует преобладание среди остеологических остатков ко стей диких видов: лисицы и куницы. Роль кожевенного производства в структуре хозяйства кротовского населения отмечалась авторами ранее [Молодин и др., 2020; Нестерова, 2019, с. 112]. Подчеркнем особенность распределения костей по функциональному назначению объектов: тазовые кости, ребра и кости ног животных находились в основном в хозяйственных ямах, челюсти, черепа, целые скелеты* – на производственных участках. Первые можно интерпретировать как остатки туш, предназначенных для приготовления пищи. Вторые, возможно, следует рассматривать как остатки каких-то ритуальных действий, которые могли сопровождать производственные или промысловые операции. Основанием для этого предположения являются идентичный видовой (пушные звери) и скелетный состав, а также локализация таких находок в северо-западной части жилища за очагом. Обращает на себя внимание специфический состав остеологических находок в теплотехнических устройствах – это преимущественно кости овец/коз и лисиц. Интерпретация такого набора пока остается под вопросом.

Данные о том, что производственная, в частности бронзолитейная, деятельность сопровождалась культовыми практиками (в т.ч. с использованием костей животных), приводятся в работах исследователей поселенческих комплексов эпохи бронзы и раннего железного века (см., напр.: [Черных, 2007; Ефремова и др., 2020; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 8; Троицкая, 1979, с. 59]). Использование костей диких животных в промысловых ритуалах зафиксировано у аборигенов Сибири [Кулемзин, 1984; Басилов, Соколова, 1999; Ивасько, Лобанова, 2003]. Так, ханты, чтобы обеспечить себе удачу в охоте, хранили определенные части тушек и конечности животных. Как правило, хранили разные кости выдры, лисицы, соболя, медведя, «от зайца хранят только две задние лапы» [Кулемзин, 1984, с. 83]. Нижнеобские остяки с этой же целью хранили черепа зайцев и куропаток [Ивасько, Лобанова, 2003, с. 70]. Кеты верили, что возрождение животного может произойти лишь в том случае, если будут сохранены его череп и некоторые части скелета [Алексеенко, 1967, с. 175]. Следует отметить, что в материалах поселения Венгерово-2 имеется значительное количество костей конечностей лисицы. Н.В. Лу- кина отмечала, что у хантов особо ценными считались шкурки с лап лисицы, отличавшиеся большой прочностью. По воззрениям хантов, лапки пушных зверей способствовали удачной охоте [1985, с. 150].

Для изготовления орудий жители поселения Вен-герово-2 использовали чаще всего длинные ко сти и рога крупных млекопитающих, преимущественно лося. Такой вывод позволяют сделать материалы всех кротовских поселений [Молодин, 1985, с. 73; Стефанова, 1988, с. 65].

Дикие виды, представленные в анализируемом остеологическом спектре, относятся, как правило, к лесной фауне. Это согласуется с комплексной реконструкцией климата Барабинской лесостепи, выполненной на основе анализа озерных отложений: на рубеже III–II тыс. до н.э. происходили увлажнение и похолодание, а также расширение зоны таежной растительности [Zhilich et al., 2017; Молодин, Зах, 1979].

В синхронных поселению Венгерово-2 могильниках одиновской и кротовской культур Сопка-2А, -2/4Б, В в Барабинской лесостепи основная масса костяных артефактов выполнена также из костей лося и других крупных млекопитающих [Молодин, 2012; Молодин, Гришин, 2016]. Среди этих находок имеются украшения из костей зайца, бобра, зубов медведя, соболя, лисицы, волка. В погребениях в разных количествах (до 15 ед.) представлены таранные кости МРС, в редких случаях – КРС и лошадей.

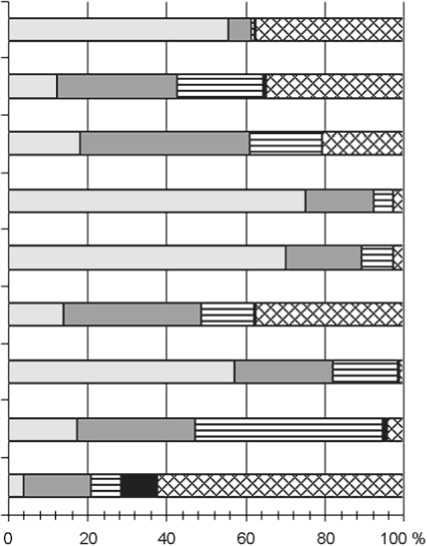

Корреляционный анализ показал, что остеологические коллекции поселения Венгерово-2 по составу видов в целом идентичны коллекциям кротовских поселений Преображенка-3 и Абрамово-10А (Барабинская лесостепь), Черноозерье VI (Прииртышье) [Молодин, 1985, с. 73, табл. 3] (рис. 5). В.И. Молодин на основании остеологических находок определял хозяйство носителей кротовской культуры как многоотраслевое на производящей скотоводческой основе, со значительной долей охоты. В составе стада преобладали КРС – быки и коровы – и лошади, меньшую долю составляли овцы [Там же]. Палеофаунистические материалы поселения Инберень Х также подтверждают, что основой стада являлись КРС и лошадь, значительной была доля МРС [Стефанова, 1988]. На поселении елунинской культуры Колыванское I (северовосточные предгорья Алтая) в составе домашнего стада доминировал также КРС, что, по мнению автора раскопок, связано с горно-металлургической специализацией поселка – быки использовались в качестве тягловой силы [Грушин, 2012, с. 174]. Остеологическую коллекцию Венгерово-2 отличает от коллекций других кротовских памятников небольшая доля костей лошади и КРС. Это может свидетельствовать как о специализированном скотоводстве, ориентированном на разведение овец и коз, так и о специфическом составе мясного рациона (с большей долей мяса МРС). Аналогичная ситуация зафиксирована при из-

Венгерово-2 (кротовская культура)

ИнбереньХ »»

Саранин II »»

Черноозерье IV »»

Черноозерье VI »»

Преображенка-3, Абрамово-10А, Венгерово-2 (кротовская культура)

Березовая Лука (елунинская культура)

Колыванское I »»

Костенкова Избушка »»

□1

□2

В 3

■4

Рис. 5. Соотношение костей диких и доместицированных видов животных с поселений развитой бронзы лесостепной зоны Западной Сибири, %.

1 – МРС; 2 – лошадь; 3 – КРС; 4 – собака; 5 – дикие виды.

учении поселений Черноозерье IV и VI: основу поголовья, по мнению В.Ф. Генинга и Н.К. Стефановой, составлял МРС (до 85 %), в равных количествах представлены КРС и лошади [1982, с. 62]. На поселении елунинской культуры Березовая Лука (левобережье верхней Оби) среди определимых костей о статков МРС 17 941 экз., или 58,3 %, лошадей – 7 719 экз., или 25,1 %, КРС – 5 139 экз., или 16,6 % [Грушин, 2012, с. 172].

В остеологическом спектре кротовских поселений доля диких животных достигает ок. 40 %. Это свидетельствует о значительной роли охоты в хозяйственной системе населения. По этому признаку выделяются только коллекции поселений Черноозерье IV и VI [Генинг, Стефанова, 1982, с. 62], в которых обнаружены единичные кости диких животных. Согласно результатам остеологического анализа материалов поселения елунинской культуры Костенкова Избушка (правобережье верхней Оби, берег оз. Ит-куль), основными занятиями его жителей были рыболовство и охота; кости диких животных составляют более 60 % остеологической коллекции [Грушин, 2012, с. 176].

Таким образом, результаты археозоологического анализа свидетельствуют о хозяйственной вариативности поселков населения лесостепной зоны Западной Сибири. Это обусловлено природно-ландшафтными условиями, хозяйственными особенностями и элементами материальной культуры [Левин, Чебок-саров, 1955; Андрианов, 1968; Арутюнов, Хазанов, 1979; и др.]. С.П. Грушин отнес поселения елунинской культуры, расположенные в лесостепном Алтае, к трем хозяйственно-культурным типам – лесному, охот-ничье-рыболовецко-скотоводческому многоотраслевому с преобладанием охоты и рыболовства (1-й); лесостепному, скотоводческому с незначительной ролью охоты и рыболовства (2-й); предгорному, ме-таллургиче скому с ведущей ролью скотоводства и с незначительной ролью охоты и рыболовства (3-й) [2012, с. 175–176]. Представленные в статье материалы позволяют причислить поселение Венгерово-2 к варианту между 1-м и 2-м типом, при котором сохраняется значительная роль охоты, но основой хозяйства является придомовое разведение МРС.

Распространение одомашненных видов животных на территории Западной Сибири фиксируется, как минимум, с середины III тыс. до н.э. Оно происходило, вероятно, из находившихся в западных районах Средней Азии центров доместикации овцы, козы и КРС с VI–V тыс. до н.э. [Benecke, 2017]. Самые древние остатки доместицированных полорогих в Сибири найдены на Алтае, они принадлежат к афанасьевскому времени (конец IV тыс. до н.э.). Появление западноазиатских доместицированных животных и пасту- шеского скотоводства с кочующими стадами в степной и лесостепной зонах Западной Сибири относится к началу III тыс. до н.э. В Барабинской лесостепи это связано с носителями одиновской культуры. До-местицированный МРС попадал к ним из западных районов Средней Азии в результате миграционных процессов типа Contacts (контакты в рамках межрегиональных торговых отношений) [Молодин, 2019]. Об этом свидетельствуют найденные на одиновских памятниках не только кости овцы (см., напр.: [Моло-дин, 2012; Марченко и др., 2016]), но и предметы импорта южного происхождения (украшения). Недавно обнаруженные на памятнике Новоильинка VI (Кулун-динская лесостепь) фаланги КРС с признаками деформации свидетельствуют о том, что популяции, жившие на расстоянии ок. 450 км к юго-западу от Барабы, по-видимому, к концу IV тыс. до н.э. перешли к кочевому образу жизни с сезонным передвижением [Кирюшин, Гайдученко, Макаревич, 2020]. Установить, как далеко на север распространилась эта тенденция, – задача будущих исследований. Материалы таких поселений, как Венгерово-2, дают основание сделать вывод о стационарном образе жизни их обитателей, занимавшихся придомовым пастушеским скотоводством локального типа с преобладанием в стаде МРС.

Заключение

Изучение археозоологических коллекций поселения Венгерово-2 показало, что животные ресурсы являлись важнейшим элементом системы жизнеобеспечения населения. Придомовое скотоводство было ориентировано на разведение преимущественно МРС, с небольшой долей лошадей и коров. Значительную роль играла охота на крупных млекопитающих, таких как лось и косуля, а также на пушного зверя. Кости лося служили основным сырьем для изготовления орудий. Заготовка пушнины, шкур и кож являлась, вероятно, одним из основных хозяйственных занятий населения наряду с бронзолитейным производством, гончарным и другими домашними промыслами. Нахождение на производственных участках целых скелетов, а также черепов пушных зверей, возможно, связано с проведением ритуальных действий.

Работа выполнена в рамках программы НИР (проект № 0264-2021-0004 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях»).

Статистический и планиграфический анализы архео-зоологической коллекции поселения Венгерово-2 выполнены при поддержке РНФ (проект № 20-78-00115).

Список литературы Результаты археозоологического исследования материалов поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

- Алексеенко Е.А. Кеты: историко-этнографические очерки. – Л.: Наука, 1967. – 260 с.

- Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. – М.: Наука, 1966. – 279 с.

- Андрианов Б.В. Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс // СЭ. – 1968. – № 2. – С. 22–34.

- Антипина Е.Е. Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. – 1997. – № 3. – С. 20–32.

- Антипина Е.Е. Современная археозоология: задачи и методы исследования // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников). – М.: ИА РАН, 2016. – С. 96–117.

- Арутюнов С.А., Хазанов A.M. Археологические культуры и хозяйственно-культурные типы: проблемы соотношения // Проблемы типологии в этнографии. – М.: Наука, 1979. – С. 140–147.

- Басилов В.Н., Соколова З.П. Религиозные верования народов Сибири // Религии народов современной России: словарь. – М.: Республика, 1999. – С. 273–282.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье IV – поселение кротовской культуры // Археологические исследования севера Евразии. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1982. – С. 53–64.

- Глушков И.Г. Кротовская культура на Иртыше (по материалам поселения Саранин II) // Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 1984. – С. 33–57.

- Грушин С.П. Хозяйственно-культурная вариативность лесостепного Алтая в раннем бронзовом веке // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 171–179.

- Грушин С.П. Итоги и перспективы исследования поселения Колыванское I в Рудном Алтае // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – Вып. 2 (12). – С. 40–51.

- Ефремова Н.С., Молодин В.И., Кравцова А.С., Кудинова М.А., Дураков И.А. К вопросу о вариативности обрядов жертвоприношения в эпоху поздней бронзы // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 421–427.

- Ивасько Л.В., Лобанова Т.В. Отражение некоторых ритуалов промысловых культов северных остяков в остеологических материалах Надымского городища (по данным комплексных исследований 1999–2002 гг.) // Угры: мат-лы VI Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск, 2003. – С. 69–71.

- Кирюшин К.Ю., Гайдученко Л.Л., Макаревич Ш. Вторые фаланги крупного рогатого скота со следами деформаций в материалах поселения Новоильинка VI (Северная Кулунда) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. ‒ 2020. ‒ [Вып.] XXVI. – C. 51–56.

- Косинцев П.А. Типология археозоологических комплексов и модели животноводства у древнего населения юга Западной Сибири // Новейшие археозоологические исследования в России: к столетию со дня рожд. В.И. Цалкина. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – C. 157–174.

- Косинцев П.А., Варов А.И. Ранние этапы животноводства в Волго-Уральском регионе // Взаимодействие человека и природы на границе Европы и Азии: тез. докл. конф. – Самара, 1996. – С. 29–31.

- Косинцев П.А., Гасилин В.В. Охота в хозяйстве древнего населения Волго-Уральской лесостепи // Вопросы археологии Поволжья. – 2006. – Вып. IV. – С. 484–490.

- Косинцев П.А., Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., Тишкин А.А. Животноводство и охота населения Березовой Луки // Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – Т. I. – С. 150–164.

- Косинцев П.А., Явшева Д.А., Девяшин М.М. Комплекс костных остатков животных из раскопок поселения Березовая Лука // Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2011. – T. II. – C. 139–148.

- Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1984. – 192 с.

- Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (к постановке проблемы) // СЭ. – 1955. – № 4. – С. 3–17.

- Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов. – Томск: Том. гос. ун-т, 1985. – 364 с.

- Марченко Ж.В., Панов В.С., Гришин А.Е., Зубова А.В. Реконструкция и динамика структуры питания одиновского населения Барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н.э. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. ‒ 2016. ‒ T. 34, № 3. – С. 42–45.

- Матющенко В.И. Нож из могильника Ростовка // КСИА. – 1970. – Вып. 123. – С. 103–105.

- Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов. РД-АПК 1.10.03.02-12. – М.: [Б. и.], 2012. – 187 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 171 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 c.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 c.

- Молодин В.И. Природные оазисы в Барабинской лесостепи как основа жизнеобеспечения древнего человека // Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень, 2016. – Вып. 5.4.2. – С. 121–124.

- Молодин В.И. Миграции и их проявления в эпоху бронзы на юге центральной части Западно-Сибирской равнины. Основные модели // Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты: мат-лы V междунар. симп. «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты» (Денисова пещера, Алтай, Россия). 19–24 авг. 2019 г. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – С. 27–35.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4. – 452 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Производственный комплекс кротовской культуры на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 104–119.

- Молодин В.И., Зах В.А. Геоморфологическое расположение памятников эпохи неолита и бронзы в бассейнах рек Оби, Ини, Оми и их притоков // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1979. – С. 51–53.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борзых К.А., Иванова Д.П., Головков П.С., Селин Д.В., Орлова Л.А., Васильев C.К. Конструктивные и планиграфические особенности жилища № 5 поселения кротовской культуры Венгерово-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIХ. – С. 276–281.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ефремова Н.С. Особенности структуры поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 339–342.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Селин Д.В., Борзых К.А. Новые данные о домостроительстве и организации жилого пространства у носителей кротовской культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 223–260.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Селин Д.В. Планиграфические, хронологические и хозяйственные аспекты изучения поселения эпохи бронзы Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Тр. VI (XXII) Всерос. археол. съезда в Самаре: в 3 т. – Самара: Самар. гос. соц.- пед. ун-т, 2020. – Т. 1. – С. 313–314.

- Молодин В.И., Полосьмак Н.В. Венгерово-2 – поселение кротовской культуры // Этнокультурные явления в Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1978. – C. 17–29.

- Нестерова М.С. Очажные устройства в эпоху палеометалла (Западная Сибирь). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 271 с.

- Нурушев М.Ж. Об эволюции аборигенных популяций лошадей, или где впервые одомашнена лошадь? // Бюл. Оренбург. науч. центра УрО РАН. – 2018. – № 1. – URL: http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2020-4/about.htm/

- Рослякова Н.В., Косинцев П.А. Археозоологическое изучение комплексов погребального инвентаря из погребений срубной культуры лесостепного Поволжья // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2013. – Т. 15, № 1. – С. 211–218.

- Смирнов Н.Г. Ландшафтная интерпретация новых данных по фауне андроновских памятников Зауралья // Вопросы археологии Урала. – Свердловск, 1975. – Вып. 13. – С. 32–41.

- Стефанов В.И., Стефанова Н.К. К вопросу о связях населения Зауралья и Среднего Прииртышья в доандроновский период // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2001. – № 3. – С. 15–22.

- Стефанова Н.К. Новый памятник кротовской культуры на Иртыше // Археологические исследования в районах новостроек. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 54–62.

- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1988. – C. 53–74.

- Сумин В.А., Евтеева Е.М., Ануфриев Д.Е., Росляков С.Г. Археологические памятники Коченёвского района Новосибирской области. – Новосибирск: Науч.-производ. центр по сохр. историко-культур. наследия Новосибирской обл., 2013. – 272 с.

- Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Наука, 1979. – 124 с.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 1980. – 183 с.

- Черных Е.Н. Каргалы. – М.: Языки славян. культуры, 2007. – Т. V: Феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. – 200 с.

- Яниш Е.Ю. Результаты определения археозоологических материалов из раскопок княжеского дворца («пещерный город» Мангуп-Кале) // Збірник праць Зоологічного музею. – 2018. – Вып. 49. – С. 105–113.

- Benecke N. Subsistence economy, animal domestication, and herd management in prehistoric central Asia (Neolithic–Iron Age) // The Oxford Handbook of Zooarchaeology / eds. U. Albarella, M. Rizzetto, H. Russ, K. Vickers, S. Viner-Daniels, N. Benecke. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. – P. 1–13.

- Bökönyi S. Late Chalcolithic horses in Anatolia // Meadau R.H., Uermann H.-P. Equids in the Ancient World. – Wiesbaden: Ludwig Reichert Verl., 1991. – S. 123–131. – (Beih. zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients: Reihe A.: Naturwissenschaften. N.R. 19; Vol. 2).

- Cemych E.N., Antipina E.E., Lebedeva E.Ju. Produktionsformen der Urgesellschaft in den Steppen Osteuropas (Ackerbau, Viehzucht, Erzgewinnung und Verhuttung) // Das Karpatenbecken und die Osteuropaische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlischen Metallzeiten (4000–500 v. Chr.) / Hersg. B. von Hansel, J. Machnik. – München; Rahden (Westf.): M. Leidorf, 1998. – S. 233–252.

- Marchenko Z.V., Orlova L.A., Panov V.S., Zubova A.V., Molodin V.I., Pozdnyakova O.A., Grishin A.E., Uslamin E.A. Paleodiet, radiocarbon chronology, and the possibility of freshwater reservoir effect for Preobrazhenka 6 burial ground, Western Siberia: preliminary results // Radiocarbon. ‒ 2015. ‒ Vol. 57, N 4. – P. 595–610.

- Marchenko Z.V., Svyatko S.V., Molodin V.I., Grishin A.E., Rykun M.P. Radiocarbon chronology of complexes with Seima-Turbino type objects (Bronze Age) in Southwestern Siberia // Radiocarbon. ‒ 2017. ‒ Vol. 59, N 5. – P. 1381–1397.

- Zhilich S., Rudaya N., Krivonogov S., Nazarova L., Pozdnyakov D. Environmental dynamics of the Baraba foreststeppe (Siberia) over the last 8000 years and their impact on the types of economic life of the population // Quaternary Sci. Rev. ‒ 2017. ‒ Vol. 163. – P. 152–161.