Результаты геоархеологических исследований в центральной части Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2014 году

Автор: Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Чупина Д.А., Зольников И.Д., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризованы результаты полевых работ 2014 г. в рамках изучения адаптации древнего человека к обстановкам природной среды в центральной части Барабинской лесостепи на основе ГИС-технологий. Исследования проводились в Кыштовском, Усть-Таркском, Татарском и Купинском районах Новосибирской обл. Установлено, что основная часть археологических памятников приурочена к водораздельному типу рельефа, а наиболее типичной геоморфологической ситуацией является положение памятника у бровки водораздела в зоне сочленения с долиной реки. Некоторые объекты, хотя и находятся в пределах долин рек, но локализуются на останцах водораздельной поверхности.

Геоархеология, геоинформационные технологии, пространственный анализ, археология, барабинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/14522095

IDR: 14522095 | УДК: 902.03+551.435+551.89(1-925.11)

Текст научной статьи Результаты геоархеологических исследований в центральной части Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2014 году

В 2014 г. были проведены заключительные полевые работы в рамках изучения адаптации древнего человека к обстановкам природной среды в центральной части Барабинской лесостепи на основе технологий геоинформационных систем (ГИС), начатые в 2012–2013 гг. [Кузьмин, Зольников и др., 2012; Кузьмин, Софейков и др., 2013]. Исследования проводились в Кыштовском, Усть-Таркском, Татарском и Купинском р-нах Новосибирской обл. Фактическим материалом послу- жили архивные материалы НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской обл. и Археологической службы Новосибирского городского юридического агентства, материалы личных архивов авторов, а также общие данные по археологии Барабинской равнины [Молодин, 1985; Молодин и др., 1988, 1990; Полосьмак, 1987; Елагин, Молодин, 1991]. Обследовались прежде всего те объекты, которые имеют хронологическую привязку (археологическая эпоха, культура).

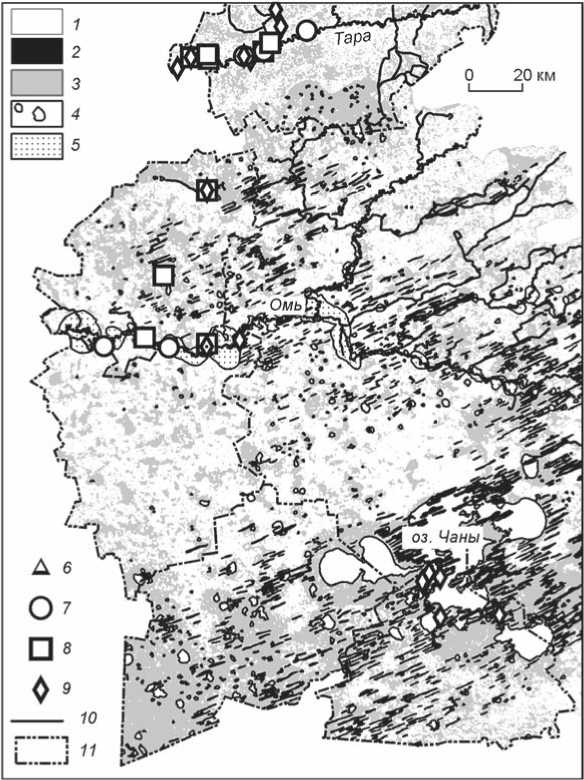

Непосредственно в поле определялись GPS координаты и геоморфологическая ситуация. С помощью ГИС-анали-за цифровой модели рельефа SRTM до начала полевых работ была построена геоморфологическая схема исследуемого района (см. рисунок ).

В геоморфологическом отношении изученная территория является частью Барабинской слабоволнистой гривноозерной равнины [Земцов и др., 1988]. В пределах изученной в 2014 г. территории можно выделить несколько районов: 1) долины рек Оми и Тары, с разделяющими их междуречьями; 2) район к югу от долины р. Оми (административно – Татарский район) с исключительно плоским рельефом водораздельной поверхности; 3) западная и южная части бассейна оз. Чаны с многочисленными водораздельными гривами.

В пределах долины рек Оми и Тары выделяются пойма (высота до 2,0–2,5 м над урезом) и первая надпойменная терраса (высота до 5–7 м); в долинах малых притоков (Чека, Майзас и др.) выделяются пойма (высота до 1,0– 1,5 м) и первая надпойменная терраса (высота 2–3 м). Долина р. Оми имеет хорошо выраженное чётковидное стро- ение – чередование озеровидных расширений («займищ») и сравнительно узких участков. Значительные участки междуречий представляют собой плоские водоразделы, частично заболоченные. Наиболее высокие участки в пределах водоразделов заняты гривами (см. рисунок).

К югу от долины р. Оми рельеф в целом ме- нее расчлененный. Общим фоном здесь являются уплощенные водоразделы, наивысшие точки ко- торых занимают гривы; в некоторых частях этой части центральной Барабы гривы практически отсутствуют (см. рисунок). Территория вокруг западного и южного берегов оз. Чаны отличается значительным количеством грив, в целом невысоких. Межгривные понижения, а также участки, прилегающие к крупным озерам, часто заболочены и заняты зарослями камыша и другой водной растительностью (см. рисунок).

Во время полевых работ 2014 г. было обследовано около 60 археологических объектов неолита, бронзового века, железного века и средневековья (для многослойных памятников каждый культурный компонент учитывался как отдельный

Геоморфологическая схема района работ 2014 г. и положение археологических памятников.

Типы рельефа: 1 – слаборасчлененная водораздельная поверхность; 2 – гривы; 3 – озеровидные и межгривные понижения; 4 – современные озера; 5 – долинный комплекс (пойма и надпойменная терраса); 10 – реки.

Археологические памятники: 6 – неолит; 7 – бронзовый век; 8 – железный век;

9 – средневековье.

11 – границы административных районов.

объект). Установлено, что основная часть памят- ников приурочена к водораздельному типу рельефа – главным образом, к контакту водораздельного пространства с долинным рельефом, а также к гривам (см. рисунок). Типичным является положение памятника у бровки водораздельной поверхности, в зоне ее сочленения с долиной реки. Ряд памятников занимает плоские водоразделы. Некоторые памятники (в частности, Корчуган-1) находятся в пределах долин рек, но занимают возвышенные участки останцов водораздельной поверхности, окруженные со всех сторон долинными формами рельефа (терраса и пойма). В целом результаты обследования археологических памятников в полевом сезоне 2014 г. подтверждают закономерности пространственного распределения объектов, установленные в смежных частях Барабинской лесостепи [Кузьмин, Зольников и др., 2013; Кузьмин, Софейков и др., 2014].

Подводя первые итоги геоархеологических работ в центре Барабинской равнины в 2012–2014 гг. в рамках гранта РФФИ № 12-06-0045, можно отметить следующее. Во-первых, проведена ревизия геоморфологического положения датированных археологических памятников в этом регионе; выяснилось, что их подавляющая часть (95–98 % от общего количества) располагается в пределах водораздельных пространств, а непосредственно в речных долинах и на озерных террасах находятся лишь единичные объекты. Это отражает, скорее всего, закономерности расселения древнего человека, для которого близость к воде не была самым важным фактором выбора места обитания. Типичное положение памятников в Центральной Барабе – у бровки коренного берега, на контакте с долиной реки; количество этих объектов достигает 40 % от всех обследованных памятников.

Во-вторых, отмечено, что памятники эпохи бронзы чаще всего приурочены к водораздельным пространствам близ долин рек (у бровки водораздельной поверхности), тогда как памятники раннего железного века и средневековья тяготеют к более удаленным от речных долин участкам водоразделов (в частности, к гривам). Причиной этого могли быть различные природно-климатические условия в эпоху бронзы и в раннем железном веке; нельзя исключать и связи системы расселения с преобладающим типом хозяйства. Сходная точка зрения была высказана ранее М.Ф. Косаревым [1991, с. 42], который отмечал, что из-за повышения уровня воды, связанного с увеличением количества осадков на рубеже эпох бронзы и железа, произошло уменьшение площади пойменных угодий, где люди занимались земледелием; с другой стороны, на водоразделах улучшились условия для произрастания травянистой растительности, что повысило их потенциал для выпаса скота.

В-третьих, нами было проведено сравнение полученных данных о пространственном положении археологических объектов с результатами палеогеографических работ в бассейне оз. Чаны, где в среднем – позднем голоцене (6000–250 л.н.) была реконструирована озерная система с превышением уровня до 3–4 м над современным, т.е. до абсолютной отметки около 110 м [Орлова, 1990]. Нами установлено, что в пределы этого гипотетического водоема попадает ряд археологических памятников, возраст которых равен 4200–1600 л.н. Очевидно, что средне- и позднеголоценовые «палео-Чаны» не могли иметь столь большие размеры.

Список литературы Результаты геоархеологических исследований в центральной части Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2014 году

- Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба в начале I тысячелетия н.э. -Новосибирск: Наука, 1991. -126 с.

- Земцов А. А., Мизеров Б.В., Николаев В. А., Суходровский В. Л., Белецкая Н.П., Гриценко А.Г., Пилькевич И.В., Синельников Д. А. Рельеф Западно-Сибирской равнины. -Новосибирск: Наука, 1988. -192 с.

- Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири. Человек и природная среда. -М.: Наука, 1991. -302 с.

- Кузьмин Я.В., Зольников И.Д., Софейков О.В., Новикова О.И., Глушкова Н.В., Чупина Д. А., Ануфриев Д.Е. Результаты геоархеологических исследований в Венгеровском районе Новосибирской области в 2012 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. 18. -С. 201-205.

- Кузьмин Я.В., Зольников И. Д., Новикова О.И., Глушкова Н.В., Чупина Д. А., Софейков О.В., Ануфриев Д.Е., Дементьев В.Н. Анализ пространственного распределения археологических памятников центральной части Барабинской лесостепи (Венгеровский район Новосибирской области) на основе ГИС-технологий//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2013. -Т. 12. -Вып. 7. -С. 87-96.

- Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Зольников И.Д., Чупина Д. А., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е. Геоархеологические исследования в Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. 19. -С. 235-239.

- Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Зольников И.Д., Чупина Д.А., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е. Адаптация древнего населения центральной части Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) к природным условиям в голоцене: анализ на основе ГИС-технологий//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани 2014 г. -Казань: Отечество, 2014. -Т. IV. -С. 343-346.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1985. -200 с.

- Молодин В.И., Савинов Д.Г., Елагин В.С., Соболев В.И., Полосьмак Н.В., Сидоров А.И., Бородовский А.П., Новиков А.В., Ким А.Р., Чикишева Т. А., Беланов П.И. Бараба в тюркское время. -Новосибирск: Наука, 1988. -176 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. -Новосибирск: Наука, 1990. -262 с.

- Орлова Л.А. Голоцен Барабы (стратиграфия и радиоуглеродная хронология). -Новосибирск: Наука, 1990. -128 с.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. -Новосибирск: Наука, 1987. -144 с.