Результаты геофизических исследований усадьбы Алестуй в Забайкалье

Автор: Крадин Николай Николаевич, Бессонова Елена Александровна, Саранцева Светлана Евгеньевна, Ковычев Евгений Викторович, Харинский Артур Викторович

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 4 (30), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения усадьбы Алестуй, расположенной в 9 км. к северо-востоку от Хирхиринского городища монгольского времени в Восточном Забайкалье. Были исследованы северная и западная части платформы дворцового здания и северная часть двора. Общая площадь раскопа составила 407 кв.м. Черепица, составившая наиболее массовый материал памятника, типологически сопоставима с черепицей Хирхиринского городища и имеет много общего с черепицей усадьбы Нарсатуй в Бурятии и черепицы городища Дён-терек в Туве. На усадьбе были также проведены геомагнитные исследования, которые позволили реконструировать структуру центрального здания и усадьбы в целом.

Забайкалье, монгольская империя, алестуй, усадьба, дворец, черепица, геомагнитные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/170175545

IDR: 170175545 | УДК: 902

Текст научной статьи Результаты геофизических исследований усадьбы Алестуй в Забайкалье

Империи Чингис-хана занимают особое место в истории Евразии. Расцвет данной империи связан с крупномасштабными перемещениями больших масс людей, строительством городов, интенсификацией культурного обмена между народами и цивилизациями [7]. На территории Забайкалья известно два уникальных археологических памятника городской культуры периода Монгольской империи. Первый из них - Кондуйский дворец - находится на юге Читинской области. Памятник исследовался С.В. Киселевым [3, с. 323369]. Дворцовое здание располагалось на двухметровой глиняной платформе, имевшей форму креста. Платформа была выстлана кирпичным полом. К ней вели пять кирпичных пандусов - по два с востока и запада и главный вход с юга. С северной стороны пандуса не имелось. Внутри здания были расположены 37 каменных баз, которые являлись фундаментами деревянных колон. Сверху дворец был покрыт зеленой поливной черепицей, украшен изображениями драконов. Стены дворца также были украшены изображениями животных и фантастических существ. Вокруг дворца были расположены павильоны. С юга находились ворота. Комплекс датируется XIV в.

Другой известный памятник монгольского времени - Хирхиринское городище - находится в 60 км к юго-востоку от Кондуйского городка. Он также исследовался экспедицией С.В. Киселева. Памятник представляет собой целый комплекс усадеб (более 30) и отдельных жилищ (не менее 100), протянувшийся по линии запад - восток почти на два километра и примерно на 700 м по линии север -юг. В восточной части памятника располагалась самая большая цитадель (110-100 м), которая была окружена валом и рвом. Внутри находилось здание дворцового типа (15x30 м) и несколько других строений. Предполагается, что главное здание было одноярусным и сверху было покрыто черепичной крышей [3, с. 23-58]. Вокруг цитадели располагались усадьбы. Одни из них стояли отдельно друг от друга, другие - объединялись в сложную систему кварталов, улиц и проулков. Считается, что Хирхиринское городище было ставкой Исунке - сына Ха-сара, родного брата Чингис-хана. Основанием для этого заключения является надпись от 1225 г. на найденной неподалеку знаменитой каменной стеле («Чингисов камень»), которая сейчас хранится в Эрмитаже. Памятник был датирован XIII в., однако, по результатам наших полевых исследований 2014 г. получены данные, которые свидетельствуют о его возможном существовании и позднее.

В начале нынешнего миллениума памятник исследовался A.R Артемьевым [1], который раскопал несколько усадебных комплексов в восточной и западной частях городища. Усадьбы были огорожены невысокими стенами из деревянных или сырцовых стен. Внутри находились жилища с канами. В некоторых жилищах пол был сделан из сырцовых кирпичей. Внутри самой крупной из исследованных западной усадьбы было построено здание площадью 261 кв.м, с колонами. Его крыша опиралась на 12 колонн.

Кондуйский и Хирхиринский комплексы не были единственными дворцами на территории северных провинций Монгольской империи. Еще одно дворцовое здание раскапывалось С.В. Даниловым на территории Бурятии в с. Нарсатуй. Здание также было сооружено на глинобитной платформе, укрепленной кирпичной стеной. Внутренняя площадь здания рав- нялась 16x19 м. Пол был выложен из обожженных кирпичей. В качестве фундамента деревянных колон использованы гранитные базы. Здание было покрыто черепичной крышей [2, с. 8384].

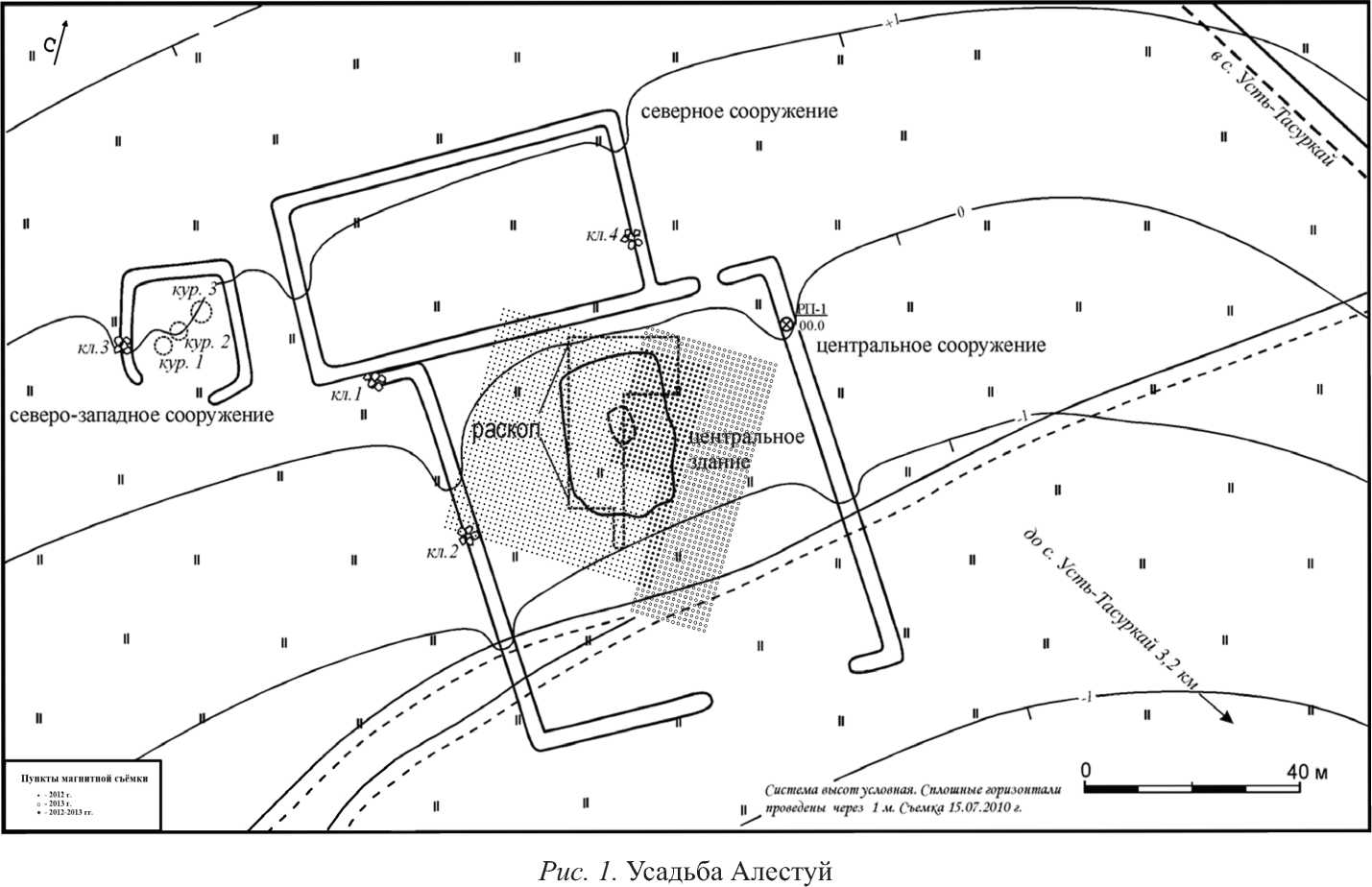

В 9 км к северо-востоку от Хирхиринского городища на предгорном участке левобережной поймы Урулюнгуйской долины в нижней приустьевой части распадка Алестуй находится отдельно стоящая усадьба. Впервые информация о ней была опубликована А.Р. Артемьевым [1]. Усадьба представляет собой насыпную платформу высотой около метра, размером примерно 20x30 м, вытянутую по линии север - юг с азимутом 353°. Высота платформы в северной части 58 см, в южной части 79 см. В центре здания имеется небольшая западина прямоугольной формы. С южной стороны склон имеется пологий спуск - пандус. Ориентировка на юг -типичная для монгольских жилищ. Юрта всегда ставится выходом на юг. Точно так же ориентированы дворцы в Каракоруме, Кондуе, Аварге, на Хирхире. Вокруг платформы расположен невысокий вал (0.30.5 м), прямоугольной формы размером примерно 70x70 м. Вал ориентирован почти по сторонам света. Он условно обозначен нами как основной двор. На западном и восточном валу имеются скопления камней (впоследствии оказалось, что вал был сделан с использованием камня). Юго-восточный угол вала разрушен и визуально почти не прослеживается.

В южной части обвалованного пространства через западный и восточный валы проходит проселочная дорога. Где-то здесь должен был быть основной выход из усадьбы.

К северному валу пристроен еще один обвалованный участок подпрямоугольной формы. Участок вытянут в широтном направлении и смещен на 18 м к западу по отношению к основному двору усадьбы. При этом северный вал основной усадьбы одновременно является южной стеной вспомогательного двора. Ее длина составляет 70 м. Длина восточного и западного валов 33 м. Длина северного вала 65 м. Этот участок условно обозначен как вспомогательный или хозяйственный двор. К востоку от места соединение восточного вала вспомогательного двора и северного вала основного двора имеется выход шириной 3 м. В 30 м к западу от второго обвалованного участка находятся остатки какой-то каменной обвалованной конструкции овальной формы с проходом с юго-восточной стороны. Внутри основного двора и на платформе были встречены фрагменты черепицы серого цвета (Рис. 1).

Результаты раскопок

В 2009-2011 гг. изучалась северная и западная части усадьбы и прилегающая к усадьбе с севера территория двора [8]. Общая площадь раскопов трех лет составила 407 м2. Платформа была сложена из плотной глины серого цвета. На поверхности платформы было зафиксировано множество

находок черепицы, кирпичей и их обломков, других категорий артефактов. Особую важность имеет находка остатков дымоходных конструкций -канов с 4-5 дымоходными каналами. Кроме канов быта найдена печка, сложенная из кирпичей.

Культурный слой оказался очень насыщенным. Из находок было встречено большое количество железных гвоздей различных размеров, обломки различных железных и бронзовых изделий, плоский наконечник стрелы, каменное лощило, обломок лемеха, куски шлака, обломки тигля, железный замок чжурчжэньского и монгольского типов, втулки ступицы колеса, венчик и куски стенки железных котлов, фрагменты бересты с отверстиями, две игральные фишки из черепицы и изделия из черепицы прямоугольной формы с отверстиями. Найдено много целых кирпичей. Размеры целых кирпичей соответственно 25.5x14x5, 23x14x5, 25.5x14x4.8, 28.5x14x5 см. Интересно, что керамики не было встречено вообще, а находки костей очень незначительны. Это подтверждает дворцовый статус раскапываемого здания. Аналогичные наблюдения касательно костей были сделаны А.Р. Артемьевым при раскопках различных комплексов Хирхиринского городища [1, с. 13, 14].

Черепица

Наиболее массовым материалом, обнаруженном при исследовании усадьбы является керамическая кровельная черепица. Она сильно фрагментирована. Черепица в основном серого цвета. Внешняя поверхность ее гладкая, внутренняя всегда имеет оттиски ткани. Согласно разработанной классификации, найденная на памятнике черепица по форме поперечного сечения является плоской. Черепица имеет вид широкого жёлоба. Лицевая (внешняя) поверхность ее гладкая, по форме выгнутая, тыльная (внутренняя) - вогнутая. Ширина плоской черепицы составляет % окружности, т.е. по своей сути хорду; черепица в продольном сечении трапециевидной формы, ширина нижнего края всегда больше, чем верхнего.

Помимо обычной плоской черепицы встречается плоская черепица с вдавленными линиями на внешней поверхности и плоская черепица с отливом. По технико-технологическим особенностям черепица в изломе серого и серо-голубого цвета. Черепок пористый, довольно рыхлый, часто замыт. Визуально определяется, что черепица памятника изготовлена из запесоченной глины; размер видимых включений достаточно крупный: как правило, белого цвета и варьирует от 0,2 до 1,3 см. На гладких поверхностях и в изломе черепицы отмечено присутствие мелких частиц биотита. Еще одной специфической особенностью черепицы памятника являются отпечатки растительных включений, оставшихся после выгорания в виде крупных палочек, которые вероятнее всего применявшейся в качестве отощителя к глиняному тесту. Анализ черепицы на водопоглощение черепка горячим способом показал средние результаты 17,3%.

Черепица формовалась на шаблоне, имевшем форму усеченного конуса, диаметр нижнего основания которого всегда большего верхнего. В горизонтальном разрезе шаблон имел вид трапеции. Шаблон, скорее всего, был изготовлен из дерева. Одновременно на таком шаблоне можно было изготовить четыре черепицы установленных типов. После формовки часть черепицы подвергалась доработке: некоторые черепицы снабжались отливом; другая часть с внешней поверхности покрывалась вдавленными прямыми и волнистыми линиями. Для наиболее легкого снятия сформованной черепицы шаблон покрывался тканью, отчего на ее внутренней поверхности всегда имеются текстильные отпечатки.

Судя по всему, ткань, покрывавшая шаблон плотная, изготовлена на ткацком станке простым (полотняным) переплетением довольно толстых продольных и поперечных нитей. В настоящее время установить сырье, из которого она изготовлена, не представляется возможным. Ткань распределялась на шаблоне равномерно, по горизонтали, подгонялась под форму шаблона. Для ее закрепления на шаблоне оба конца сшивались нитью, образуя швы, имевшие вертикальное направление. К сожалению, отпечатки на внутренней поверхности найденной черепицы фиксируются плохо, что, очевидно, в первую очередь, обусловлено как качеством самой ткани, так и глины, из которой была изготовлена черепица. Количество швов на одной черепице разное: от одного до трех. Некоторые черепицы не имеют таких швов. Отпечатков заплат и вставок на ткани на черепице памятника не выявлено.

Внешняя поверхность черепицы гладкая и, несмотря на некоторую степень замытости черепка, покрыта слоем тонкодисперсной глины. На одном образце видно, что обмазка отслоилась. Поверхность черепицы затиралась в горизонтальном направлении, будучи еще на шаблоне. Затирание черепицы происходило узким торцовым краем инструмента.

Прямые и волнистые линии на внешней поверхности черепицы были «прочерчены» пальцем или тонкой и тупой палочкой, будучи еще на шаблоне, но уже после того, как черепица была сформована, перед сушкой. Отливы черепицы изготовлены очень тщательно. Определенно нам удалось зафиксировать два способа изготовления отлива. Первый способ - когда отдельно сформованная заготовка отлива присоединялась к черепице. При этом нижний стык черепицы ножом специально покрывался вертикальными насечками, довольно глубокими. Такими же насечками покрывался и отлив. Затем, с помощью некоторого количества глиняного теста они скреплялись друг с другом и в таком виде, после сушки, подвергались обжигу. Обнаружены фрагменты как самих черепиц, так и отливов, на которых хорошо фиксируются оттиски этих насечек. Второй способ заключался в следующем: к нижнему стыку сформованной черепицы присоединялось некоторое количество глиняной массы с дальнейшим изготовлением из нее отлива. После этого следующей операцией было нанесение декора на его поверхности. Как уже упоминалось ранее, на лицевой поверхности отлива отмечено несколько типов декора, стилистически и технически очень близких друг ДРУГУ- Первоначально с помощью специальной матрицы, которая накладывалась на отлив, отпечатывались несколько довольно глубоких бороздок. Далее, с помощью полой палочки или косточки промежутки между этими бороздками в том или ином порядке заполнялись штамповкой небольших вертикальных линий с наклоном, либо кружков. Следующей операцией было нанесение декора на боковой бортик отлива. Декор на боковых бортиках отлива всех найденных черепиц однообразный, в виде отпечатков веревочных оттисков, расположенных слева направо, под углом, образуя при этом волнистый край; нанесен, очевидно, палочкой с намотанным на нее шнуром либо же веревкой.

Особенностью черепицы, обнаруженной на памятнике, явилось полное отсутствие так называемых «закроев» - вырезки кромок боковых стыков и нижних торцов, обеспечивавших хорошее замыкание черепиц в кровле постройки. Исходя из цветовых показателей черепицы, а она в подавляющем большинстве случаев серого цвета, обжиг изделий проходил в восстановительной среде.

При сопоставлении черепицы усадьбы с материалами из других средневековых памятников выяснилось, что размерный стандарт изделий полностью совпадает с размерами черепицы из Хирхиринского городища, а также другой средневековой усадьбы - Нарсатуй в Бурятии и с одним из стандартов черепицы городища Дён-терек в Туве. Вместе с тем, изделия очень схожи по своим технологическим характеристикам, что дает возможность предположить одновременность их существования.

Особенностью применения черепицы на крыше центрального здания усадьбы является ее довольно «узкий» ассортимент: не найдена полу-цилиндрическая черепица, нет концевых дисков, отсутствуют плоские узкие черепицы и т.д. Конечно, можно предположить, что черепица этих типов могла быть изъята при перестройках, которым было подвергнуто здание усадьбы. Другой характерной чертой для данного памятника является применение черепицы с волнистыми и прямыми вдавленными линиями на внешней поверхности. Учитывая немногочисленность таких находок, можно предположить большую вероятность применения ее в качестве гребневой, покрывавшей конек и боковые коньковые скаты. Существенной деталью является то, что некоторые изделия, в особенности это касается плоской черепицы с отливом, имеют на своей поверхности довольно толстый слой белой краски, предположительно извести, что свидетельствует в пользу того, что карниз крыши, а также, возможно, стены постройки были окрашены в белый цвет. Интересно, что черепица с прочерченными линиями на внешней поверхности очень редко имеет следы окраски. Общее количество найденной черепицы позволяет предположить, что крыша постройки была одноярусной. Скорее всего, крыша центрального здания усадьбы не имела крутых скатов.

За период, прошедший после завершения жизнедеятельности усадьбы, расположенная на искусственной насыпной платформе постройка подверглась значительным разрушениям. По сведениям, полученным от местных жителей, в конце XIX - начале XX вв., сюда часто приезжали местные крестьяне за кирпичом и черепицей, которые использовались при строительстве. К настоящему времени сохранились остатки двух стенок из обожженного кирпича, располагавшихся параллельно друг другу. Каждая из них длиной около одного метра и высотой в четыре кирпича. В центральной части здания была выявлена кирпичная конструкция размером 2x2,5 м, высотой в 1-2 кирпича. Кроме того, найдены ямы от столбов и каменные базы основания для деревянных колонн, изготовленных из стволов даурской лиственницы.

Методы

Следующий этап исследования памятника определялся задачей реконструкции центральной постройки усадьбы на основе совокупности археологических результатов и данных, полученных с использованием неразрушающих методов картирования. Особенностью нашего подхода при исследовании усадьбы Алестуй является изменение традиционной схемы. Обычно сначала проводится предварительная геофизическая съёмка, затем раскопки выделенных участков. В данном случае сначала были проведены раскопки, а затем геомагнитные исследования, которые позволили сопоставить результаты археологических и геофизических исследований между собой. Реализованная таким образом методика геомагнитных исследований дополняет результаты раскопок, позволяет сохранить объект изучения, а также наметить перспективы дальнейшего археологического изучения, значительно сократив трудозатраты и финансирование работ.

Район исследования расположен на предгорном участке пойменной долины. Коренные породы, представленные слабомагнитными осадочными отложениями и базальтоидами позднемелового возраста, перекрыты маломощными континентальными осадочными отложениями [4]. В верхней части разреза дресва подстилает аллювиальные суглинки мощностью около 1м, покрытые тонким слоем (10-15 см) лугово-каштановой почвы. Растительность представлена степными злаками и низким разнотравьем, характерным для мест обитания человека.

Намагниченность верхней части осадочных отложений невысока и определяется широким распространением в них минералов железа, главным образом гидроокислов. Антропогенные изменения верхней части геологического разреза определяются наличием в культурном слое скоплений обломков коренных горных пород различного размера и формы, наличием стенок из кирпича и сырцового кирпича, обломков черепицы и отливов, участков прокаленного суглинка, особенностями микрорельефа, сформированными в процессе вспашки.

При исследовании усадьбы раскопками было обнаружено более 28 000 обломков черепицы и кирпичи серого и серо-голубого цвета. Содержание железа в этих материалах 3.75-5.2%. Если исходить из предположения, что обжиг черепицы и кирпича проходил в восстановительной среде, часть железа могла быть преобразована в двухвалентное соединение, характеризующееся антиферромагнитными свойствами. Несмотря на это остаточная намагниченность этих материалов достаточно высока, минимальное значение фактора Q=2, максимальное - 10. Следовательно, именно развалы черепицы и каменные кладки могут быть источниками магнитных аномалий антропогенного происхождения в слабомагнитных суглинках.

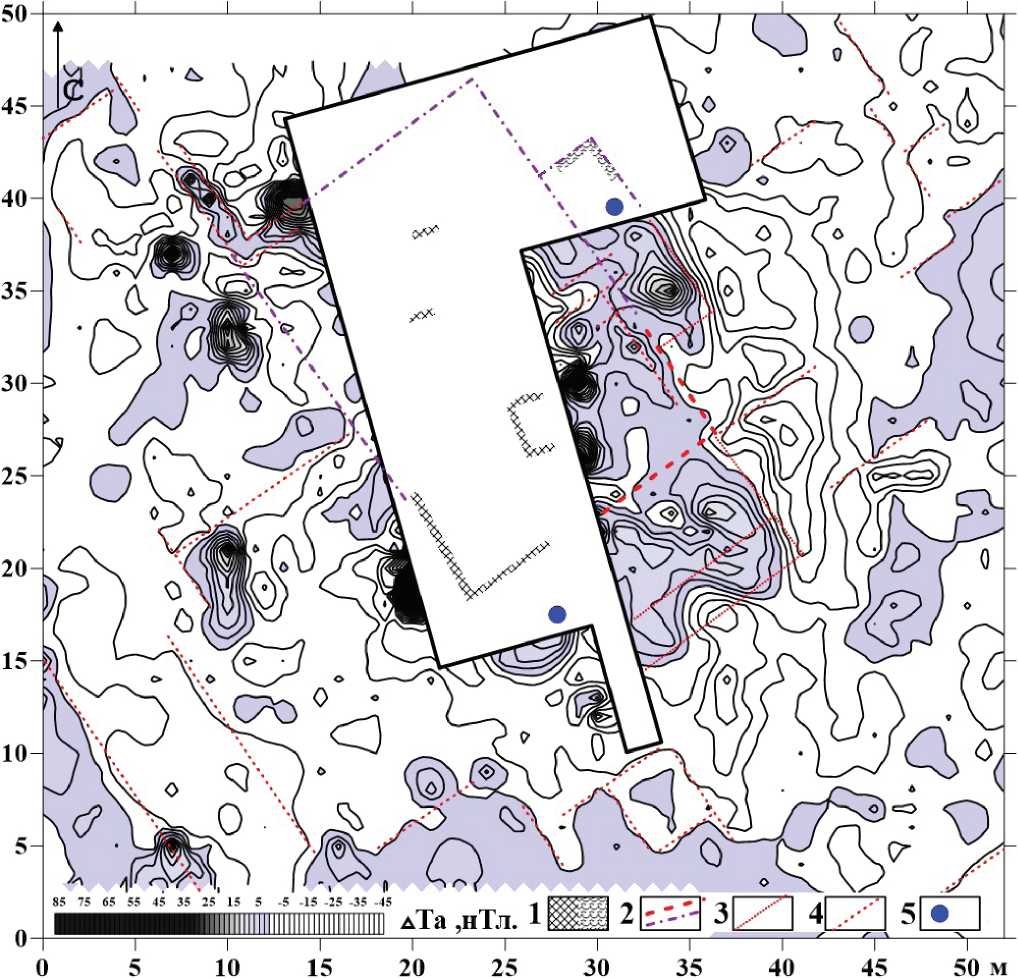

Микромагнитная съёмка и методика обработки данных

Плотность сети магнитной съёмки выбрана на основании информации, полученной по результатам раскопок в соответствии с размерами минимальных аномалий, связанных с искомыми археологическими объектами таким образом, чтобы искомая аномалия перекрывалась хотя бы 4-мя точками измерений [6]. Измерения выполнялись по квадратной сети с шагом 1 м, при уровне съемки 0.5 м над поверхностью. Микромагнитная съёмка М 1:100 на территории археологического памятника выполнена на четырех экспериментальных полигонах с перекрытием. Размеры полигонов: 40x20м, 25x25м, 15x25м. Общая площадь микромагнитной съёмки 2280 м2 (Рис. 2). Точность геомагнитного картирования повышена за счёт повторных измерений [9], выполненных на площади 540 м2 - 24% общей площади съёмки.

Измерения значений модуля полного вектора геомагнитного поля выполнены пешеходным протонным магнитометром и P0S-1 (производства лаборатории квантовой магнитометрии УГТУ-УПИ, Екатеринбург, Россия, .

Аномальное магнитное поле Та, вычисленное по результатам детальной магнитной съёмки, определяется неглубоко залегающими аномалоо-бразующими источниками природного (первый уровень) и антропогенного (второй уровень) происхождения. Их разделение условно: «региональной» составляющей считаем аномальное магнитное поле первого уровня - Тг, объекты поиска являются источниками локальных аномалий второго уровня - АТа.

Та= Тг + АТ

Выделение региональной составляющей выполнено с использованием низкочастотного фильтра Гаусса [5].

Магнитное поле усадьбы Алестуй М 1:100

Наблюдаемое геомагнитное поле неоднородно, плавно возрастает в юго-западном направлении и осложнено «точечными» высокоамплитудными аномалиями от локальных дипольных источников. Общее изменение регионального фона невелико и составляет 26 нТл. Карта-схема поля локальных аномалий (АТа) построена с сечением изодинам 2 пТ, вдвое превышающим среднеквадратическую погрешность съёмки (рис. 2). Магнитные аномалии имеют как изометричную, так и четко выраженную геометрически правильную форму. На большей части площади амплитуды магнит-

Рис. 2. Результаты геофизических исследований усадьбы Алестуй:

1 - кирпичная кладка, 2 - внешние стены центрального здания, 3 - границы черепичной крыши пандуса, 4 - границы планировочных элементов усадьбы

ных аномалий, как правило, невелики - до 12 нТл. В центральной части планшета выделена градиентная зона ЮВ-СЗ простирания. Локальные магнитные аномалии различного знака линейного простирания выделены в основном в центральной части планшета. Они имеют ограниченные размеры (до 12 м). С юго-востока вплотную к границам раскопа примыкает мозаичная положительная магнитная аномалия с линейными границами длиной 10 и 20 м, замыкающимися под прямым углом на востоке. Характер их расположения и априорная информация, полученная в результате раскопок, указывают на то, что в магнитном поле отражено влияние невскрытой раскопками части главного здания усадьбы. С большой вероятностью, источником магнитных аномалий на этом участке являются развалы черепицы и кирпичных кладок. С учетом положения в плане внешних стен здания, обнаруженных в процессе раскопок и локальных положительных аномалий, восстановлено расположение юго-восточной и северо-восточной стен постройки. Причем юго-восточная стена центрального здания может быть выделена в середине аномального участка по линейной магнитной аномалии ЮЗ-СВ простирания, характеризующейся пониженными значениями. Следует отметить, что с юго-востока здание, возможно, имело выступающий конструктивный элементы шириной 8 м с черепичной крышей вдоль восточного участка торцевой стены здания. Похожий конструктивный элемент, скорее всего, также находился с северо-восточной стороны здания, его размеры были скромнее: глубина около 4-х м и ширина 6 м. Подобный вывод может быть сделан с учётом расположения на этих участках положительных магнитных аномалии с линейными границами, простирание которых соответствует расположению внешних стен постройки. Магнитные аномалии на участках основной части здания, к юго-востоку и северо-востоку от внешних стен сопоставимы по морфологии и интенсивности, а следовательно отражают влияние однотипных источников. Этот вывод подтверждается и результатами раскопок: в верхнем слое юго-восточной части раскопа значительную площадь занимал развал обломков черепицы.

На основе геомагнитных исследований, дополняющих результаты раскопок, выполнена оценка размеров центрального здания. Ширина постройки составляла 16 м, а длинна (по результатам раскопок) - 24 м. С юго-восточной стороны к зданию по всей ширине похоже примыкал какой-то объект с черепичной крышей размерами 16x8 м. Внешние стены здания были сложены из сырцового кирпича. В юго-восточной части постройки не выявлены очаги и печи.

С северной стороны вплотную к северо-западному замыканию раскопа примыкает положительная линейная магнитная аномалия, простирание которой соответствует продолжению юго-западной стены центрального здания в северо-западном направлении. На юго-востоке простирание магнитной аномалии северо-восточное - здесь линейные участки аномалии образуют прямой угол. Интенсивность и морфология аномалии позволяют предполагать, что она отражает влияние кирпичной кладки. С учетом микрорельефа участка, можно сделать предположение о том, что это остатки стен отдельно стоящей постройки, вплотную примыкавшей к северному участку вала.

На периферии положительной аномалии, отражающей влияние магнитных масс центрального здания, выделены линейные магнитные аномалии протяженностью 5-20 м. Простирание этих аномалий соответствует положению в плане ограды усадьбы и стен центрального здания и пространственно связано с ними. Скорее всего, это отражение в магнитном поле планировочных элементов застройки усадьбы (вспомогательные и хозяйственные постройки, дорожки и пр.). Следует отметить, что плотность «упорядоченных» линей ных магнитных аномалий значительно снижается в направлении от центрального здания к ограде в восточном, юго-восточном и северо-западном направлениях.

Источниками высокоамплитудных «точечных» магнитных аномалий в форме диполей, по нашему мнению, являются современные железные объекты, не представляющие поискового интереса.

Заключение

Для восстановления средневековой монгольской усадьбы Алестуй выполнены исследования петромагнитных характеристик рыхлых отложений культурного слоя и материалов строительных конструкций, изученных раскопками, выполнена детальная магнитная съёмка на территории объекта исследования. Примененная методика обработки результатов измерений позволила выделить низкоамплитудные магнитные аномалии. Морфология, интенсивность и взаимное расположение магнитных аномалий в пределах участка исследований позволяют сделать вывод о наличии упорядоченной и строго выдержанной планировки средневековой усадьбы. Наибольшая плотность застройки отмечена в центральной части, вплотную примыкающей к главному зданию.

Несмотря на то, что центральное здание усадьбы Алестуй подверглось значительным разрушениям, наличие в культурном слое большого количества сильномагнитной черепицы и кирпича, сопоставление с результатами предшествующих раскопок позволяют выделить на основании детальных геомагнитных исследований и результатов проведенных раскопок границы стен здания, особенности его планировки, характер застройки центральной части усадьбы.

Список литературы Результаты геофизических исследований усадьбы Алестуй в Забайкалье

- Артемьев А.Р. Новые исследования древнемонгольских городов Восточного Забайкалья//Вестник ДВО РАН. 2005. № 2. С. 318.

- Данилов С.В. Города в кочевых обществах Центральной Азии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.

- Древнемонгольские города/Отв. ред. С.В. Киселев. М.: Наука, 1965.

- Геология СССР. Том XXXVI Читинская область. Часть 1. Геологическое описание. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1961.

- Девис Дж. Статистический анализ данных в геологии: Пер. с англ. В 2 кн./Пер. В.А. Голубевой, под ред. Д.А. Родионова. Кн. 2. М: Недра, 1990.

- Инструкция по магниторазведке (наземная магнитная сьёмка, аэромагнитная сьёмка, гидромагнитная сьёмка)/М-во геологии СССР. Л.: Недра, 1981.

- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература, 2006.

- Крадин Н.Н., Харинский А.В., Луньков А.Л., Ковычев Е.В. Предварительные результаты исследования усадьбы Алестуй в Забайкалье//Древние культуры Монголии и Забайкалья. Мат. межд. научи. конф. Улан-Удэ, 2010. С. 245-247.

- Ревякин П.С., Бродовой В.В., Ревякина Э.А. Высокоточная магниторазведка. М.: Недра. 1986.