Результаты исследований могильника Шерубай-1 андроновской (фёдоровской) культуры Центрального Казахстана

Автор: Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования могильника андроновской (фёдоровской) культуры Шерубай-1, расположенного на территории Центрального Казахстана. Археологическими методами изучены один курган и пять безнасыпных оград, в которых выявлено 10 захоронений, совершенных в цистах, ящиках и грунтовых могилах. Различия по размерам надмогильных конструкций рядовых и статусных погребений подтверждают выводы о значительной социальной ранжированности фёдоровского населения. В центральном погребении кургана находилось тройное захоронение: два индивида трупоположены, один кремирован. Выявлены некоторые косвенные свидетельства культурного взаимодействия носителей алакульской и андроновской (фёдоровской) культур - заимствование кругового принципа планировки захоронений и использование грунтовых могил. Обнаруженное биритуальное тройное захоронение (курган 1, центральное погребение) - редкое явление для андроновской (фёдоровской) культуры, но оно фиксируется практически во всех ее ареалах (Южная Сибирь, котловины по среднему течению Енисея, Восточный и Центральный Казахстан). Керамический комплекс представлен 14 сосудами с такими характерными признаками, как наличие округлого плеча при переходе от тулова к шейке, косая сетка орнаментации и геометрические мотивы орнамента. Проведенный технико-технологический анализ керамики показал, что при конструировании сосудов применялась одна емкостная программа, однако гончары принадлежали к двум группам населения, которые представляли разные традиции составления формовочных масс. Радиоуглеродные определения, сделанные в лаборатории 14CHRONO Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия), позволяют датировать материалы памятника началом XVII - первой половиной XVI в. до н.э.

Центральный казахстан, бронзовый век, андроновская (фёдоровская) культура, могильник, биритуальное захоронение, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145905

IDR: 145145905 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.042-048

Текст научной статьи Результаты исследований могильника Шерубай-1 андроновской (фёдоровской) культуры Центрального Казахстана

Вопрос о сложении андроновской (фёдоровской) культуры на территории Центрального Казахстана не раз поднимался некоторыми исследователями, предполагающими, что природно-климатическая обстановка этой зоны соответствует условиям, необходимым для формирования памятников данного типа. Закономерности распространения погребальных памятников эпохи бронзы напрямую связаны с природно-ландшафтной средой обитания древнего населения. Скотоводческое хозяйство пастушеско-отгонного типа, придомное земледелие определяли необходимость расселения в местах, обеспечивающих комплексность производящей экономики. Кроме того, для андроновского хозяйственно-культурного комплекса были важны выходы гранита, расслаивающегося на плиты, которые после обработки использовались в погребальном обряде [Кузьмина, 2008, с. 247; Стефанов, Корочкова, 2006, с. 135]. Однако, несмотря на длительную историю исследований, многие вопросы изучения фёдоровской культуры, особенно ее хронологии, остаются дискуссионными. В этом ракурсе введение в научный оборот материалов новых исследований, в частности датированных радиоуглеродным методом, особо актуально.

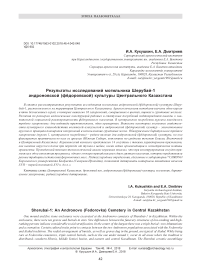

В 2016 г. экспедицией Сарыаркинского археологического института проведены работы на могильнике Шерубай-1, расположенном на западной окраине одноименного станционного поселка в Абайском р-не Карагандинской обл., в 35 км южнее г. Караганды (Центральный Казахстан). Здесь через погребальное поле, на котором визуально фиксируются шесть курганов и пять оград без насыпи, была проложена грунтовая дорога; она проходила через западную полу насыпи некрополеобразующего сооружения 1 (рис. 1). Исследования были проведены на сооружениях 1–5.

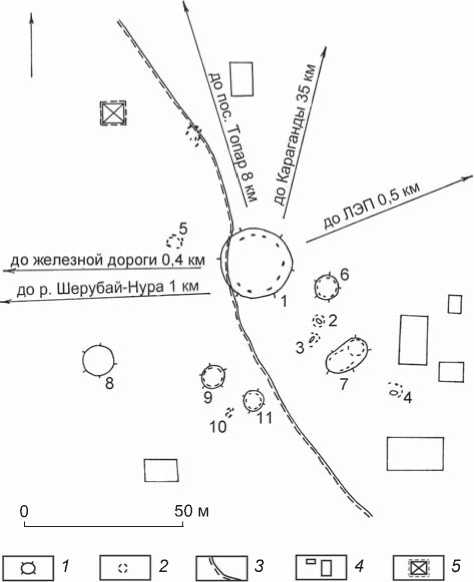

Описание исследованных сооружений на могильнике

Сооружение 1 до раскопок представляло собой оплывший земляной курган диаметром 23 и высотой 1,5 м, в насыпи которого выступали отдельные камни ограды. По периметру прослежен замкнутый кольцевой ров шириной до 1,5 м. Для сохранения нормального функционирования внутренней жизни поселка было решено оставить нетронутым западный край сооружения, по которому проходит дорога (рис. 2).

При снятии насыпи в центральной части на глубине 1,2 м обнаружены человеческие останки. Тело погребенного было уложено на спине в вытянутом положении в «позе всадника» и ориентировано головой на СЗ, а лицевым отделом – на СВ. Предположительно это впускное безынвентарное захоронение, совершенное в грунтовой яме, которая ориентирована по линии СЗ – ЮВ, относится к эпохе Средневековья.

На разных глубинах (от 10 до 70 см от условного нуля) в насыпи фиксировались фрагменты керамики шести сосудов (рис. 3, 6 , 8 , 10 , 12–14 ), а также отдельные кости крупного и мелкого рогатого скота. На подкурганной площадке была расчищена кольцевая ограда диаметром 14,5, высотой до 0,4 м (см. рис. 2). Она сооружена на грунтовой подсыпке из подобранных камней, которые уложены в 3–4 ряда, и местами укреплена глиной.

Рис. 1. План могильника Шерубай-1.

1 – курган; 2 – ограда; 3 – полевая дорога; 4 – жилые сооружения;

5 – вышка связи.

Рис. 2. План ( А ) и разрезы ( Б ) кургана могильника Шерубай-1.

1 – дерн; 2 – камни; 3 – черная супесь; 4 – светло-серая супесь с включениями камней; 5 – коричневая супесь; 6 – темно-бурая супесь; 7 – белесый суглинок; 8 – материк; 9 – спрессованная глина; 10 – песок.

В юго-восточном секторе, между оградой и рвом, на уровне материка выявлено темное пятно овальной формы размерами 1,00 × 0,65 м, вытянутое в меридиональном направлении. При его расчистке был обнаружен скелет барана, ко сти которого находились в анатомическом порядке. Туша животного с подогнутыми к туловищу ногами помещена спиной к ограде и ориентирована головой на Ю. Череп, располагавшийся перпендикулярно туловищу, уложен нижней челюстью вверх, а мордой направлен на восток.

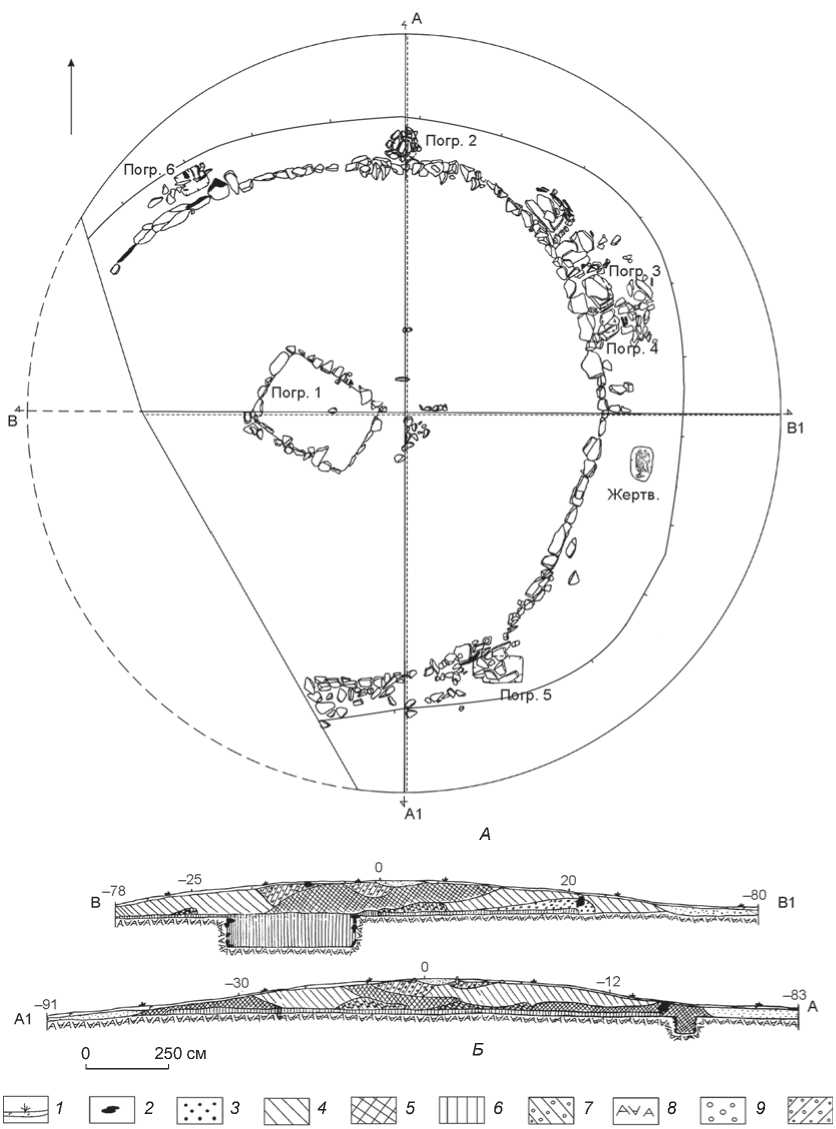

Рис. 3. Керамический комплекс могильника Шерубай-1.

В центральной части внутри-оградного пространства на уровне материка обнаружено основное захоронение (см. рис. 2). Оно было устроено в цисте прямоугольной в плане формы размерами 3,6 × 2,4 × 0,9 м, ориентированной по линии СЗ – ЮВ. При расчистке контуров камеры над югозападным углом найдены фрагменты керамики одного сосуда (см. рис. 3, 11 ), которые, видимо, были выброшены грабителями.

В южной половине могилы на разных глубинах фиксировались фрагменты керамики второго сосуда (см. рис. 3, 9 ), а также разрозненные кости как минимум двух индивидов. У северо-восточной стенки цисты на глубине 60 см от уровня материка расчищена боковина керамического сосуда с характерным для фёдоровской культуры «ковровым» орнаментом (см. рис. 3, 16 ), «укрывавшая» фрагменты кальцинированных костей человека. Вероятно, с деталями украшения костюма связаны обнаруженные в заполнении могилы фрагменты бронзовой прямоугольной пластинки

со скругленными углами размерами 2,0 × 1,2, толщиной до 1,0 см.

К основной ограде примыкали предположительно пять детских погребений, которые фиксировались по каменным перекрытиям и развалам камней, повторявшим контуры могил. В двух погребениях (2, 6) находились человеческие останки, еще в двух – по керамическому сосуду (3, 4), в одном – фрагменты керамики (5).

Погребение 2 размерами 1,2 × 0,7 м было перекрыто небольшими плитками. Захоронение совершено в цисте размерами 1,2 × 0,6 × 0,45 м, ориентированной по линии З – В. Стенки могилы в нижней части обложены установленными на ребро плитками, а в верхней части укреплены камнями, сложенными в 3–7 рядов. На дне расчищено детское захоронение (сохранились только кости черепа). Вероятно, ребенок был уложен скорченно на левом боку и ориентирован головой в западном или северо-западном направлении. В изголовье (за затылком) находились керамический сосуд (см. рис. 3, 7 ) и три каменные плитки, которые, вероятно, были частью обрушившегося перекрытия.

Погребение 3 представляет собой грунтовую яму прямоугольной формы размерами 0,8 × 0,5 × 0,5 м с каменным перекрытием из двух плит, ориентированную по линии ССЗ – ЮЮВ. На дне у северо-западного угла расчищен керамический сосуд плохой сохранности (см. рис. 3, 2 ). Других находок не обнаружено.

Погребение 4, ориентированное углами по сторонам света с некоторыми отклонениями, находилось под четырехугольной выкладкой из небольших плиток со сторонами 0,75 м. В северо-западном углу грунтовой ямы прямоугольной в плане формы размерами 0,6 × × 0,5 × 0,5 м, ориентированной по линии ССЗ – ЮЮВ, под перекрытием из плашмя уложенных плиток расчищен керамический сосуд (см. рис. 3, 4 ).

Погребение 5 в виде прямоугольной ямы размерами 1,4 × 1,0 × 0,25 м широтной ориентировки обнаружено под бессистемным развалом камней. В ней зафиксированы только фрагменты керамики, находившиеся в западной части (см. рис. 3, 17 ).

Погребение 6 устроено в грунтовой яме прямоугольной в плане формы со скругленными углами раз- мерами 0,8 × 0,7 × 0,7 м, вытянутой по линии ЮЗ – СВ. На дне могилы у юго-западной стенки расчищены кости черепа ребенка, в изголовье которого стоял сосуд горшковидной формы (см. рис. 3, 1).

Сооружение 2 представляет собой кольцевую ограду диаметром 4,5 м из камней, уложенных плашмя в один ряд. В южной части внутриоградного пространства зафиксирован бессистемный развал камней. Погребение устроено в центральной части сооружения и представляет собой камеру-цисту прямоугольной в плане формы, размерами по верхнему краю 1,55 × 1,0 м, широтной ориентировки. Над западной половиной могилы сохранилась плита перекрытия, уложенная поперек камеры. В ходе выборки заполнения найдены фрагменты керамики двух сосудов (см. рис. 3, 5, 15 ). На дне (ближе к юго-западному углу) расчищена небольшая линза кальцинированных ко стей. Циста в разрезе имела вид незаконченного свода, сужающегося кверху. Размеры могилы по дну 2,0 × 1,2, глубина камеры 1 м. Южная стена в верхней части была разобрана грабителями; вероятно, составлявшие ее плитки фиксировались у южной стенки ограды в виде бессистемного развала.

Сооружение 3 в виде безнасыпной ограды было найдено по отдельно выступающим камням и плитам перекрытия могилы, вытянутым в меридиональном направлении. После снятия поверхностного слоя расчищены фрагменты стены разрушенной ограды, которая была предположительно округлой в плане формы, диаметром ок. 4,6 м. Погребение устроено в цисте размерами 1,8 × 1,5 м, ориентированной длинной осью по линии З – В. Западная стенка камеры почти полностью разобрана; видимо, слагавшие ее камни в виде развала располагались с восточной стороны от плит перекрытия. Погребение было полностью разграблено и не содержало находок.

Сооружение 4 представляет собой сильно разрушенную ограду, в центральной части которой находилась плита перекрытия размерами 1,75 × 1,25 м, перекрывавшая южную половину цисты размерами 2,2 × 1,47 × 1,0 м, ориентированную длинной осью в меридиональном направлении. Стенки могилы возведены из камней, уложенных в 14–15 рядов. Северовосточная часть стены цисты до нижних рядов была разрушена при разграблении. При выборке верхних слоев заполнения могилы у северной стенки погребения на глубине 30 см от уровня материка обнаружены отдельные фрагменты кальцинированных костей, а в южной половине на глубине 50 см – нетронутая огнем фаланга пальца человека.

Сооружение 5 в виде безнасыпной ограды аморфной формы фиксировалось по отдельным бессистемно расположенным камням, плиткам и плите перекрытия могилы, которая находилась в центральной части сооружения. Погребение представляет собой комби- нированную камеру в виде цисты-ящика размерами 1,4 × 0,85 × 0,65 м, ориентированую длинной осью по линии ЗСЗ – ВЮВ. Западная стенка укреплена вертикально установленной каменной плитой, остальные – камнями, уложенными в несколько (до 13) рядов. На дне был расчищен костяк ребенка, уложенного в сильно скорченном положении на левом боку, головой на СЗ, с подогнутыми к животу коленями. В изголовье (у лицевого отдела), вплотную к северо-западной стенке могилы был поставлен керамический сосуд (см. рис. 3, 3).

Интерпретация полученного материала

Исследования на могильнике Шерубай-1, проводившиеся в 2016 г., позволили определить различия по размерам надмогильных сооружений между рядовыми (2–5) и высоко статусным (1) захоронениями, а также особую, некрополеобразующую позицию последнего, свидетельствующие о значительной социальной ранжированности фёдоровского социума [Кукушкин, Дмитриев, 2016, с. 147]. Согласно предварительным подсчетам, сооружение 1, имеющее сходство по погребальной архитектуре с остальными комплексами, по трудозатратности превосходит их в 370 раз.

По основным характеристикам погребального обряда могильник Шерубай-1 сопоставим с такими памятниками, как Жиланды, Ботакара, Дандыбай. С последним рассматриваемый некрополь обнаруживает наибольшее сходство по типам могил и их ориентации. Преобладают камеры в виде грунтовых могил и цист, единично встречаются комбинированные цисты-ящики. Например, на расположенных к востоку от могильника Шерубай-1 фёдоровских могильниках Акшокы, Самара, Аяпберген и др. северо-восточной части Центрального Казахстана захоронения совершались исключительно в ящиках, часть из которых сильно заглублена в материк [Ткачев, 2002]. В южных районах Центрального Казахстана грунтовые ямы практически отсутствуют, повсеместно распространены цистовые камеры и каменные ящики.

Показательно круговое расположение детских могил в сооружении 1, не характерное для фёдоровской погребальной традиции, нормой для которой было линейное выстраивание захоронений [Малютина, 1994, с. 10]. Например, на могильнике Акимбек пристроенные с СЗ к основной ограде детские захоронения образовывали линию. Круговая модель могла быть заимствована у соседних алакульских племен, у которых она получила широкое распространение. Однако точных признаков, указывающих на смешение погребальных традиций, на данном некрополе не зафиксировано. Возможно, косвенным свидетельством такого синтеза является тройное основное захоронение в сооружении 1: в погребальной традиции фёдоровцев Центрального Казахстана не было принято помещать в могилу тела нескольких индивидов.

Вряд ли можно предполагать, что между детскими захоронениями и центральным взрослым была непосредственная связь родители–дети. Вероятно, пристраивая детские погребения к статусному взрослому, создатели некрополя стремились обозначить родственную связь с первопредком – сакральным покровителем потомков. Подобная традиция продолжает бытовать и в настоящее время, например у казахов.

Довольно редким является биритуальное тройное захоронение, совершенное в центральной камере кургана: два индивида трупоположены, один кремирован. Аналогичное погребение отмечено на могильнике Еловка II в Верхнем Приобье: в нем находились кости мужчины и ребенка, а также сожженные останки третьего индивида [Матющенко, 2004, с. 339]. Сочетание в одной могиле кремации и трупоположения – довольно редкое явление для фёдоровской культуры, однако оно получило широкое территориальное распространение: встречается на могильниках Абрамово-4 (Ба-рабинская лесостепь) [Молодин, 1985, с. 109], Тар-тас-1 (Барабинская лесостепь) [Молодин и др., 2007, с. 329–330], Устье-Бири IV (Сыдо-Ербинская котловина, Енисей) [Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н., 2006, с. 68], Косоголь-3 (Назаровская котловина, Енисей) [Иванчук, Михайлов, 2011, с. 29–31], Маринка (Восточный Казахстан) [Ткачева, Ткачев, 2008, с. 100], Рублево VIII (Кулундинская лесостепь) [Кирюшин и др., 2008, с. 165], Фирсово XIV (Верхнее Приобье) [Кирюшин, Папин, Федорук, 2015, с. 44–45], Еловка II (Верхнее Приобье) [Матющенко, 2004, с. 165–166] и Жиланды (Центральный Казахстан) [Кадырбаев, 1974, с. 28, 31–32].

Керамическая коллекция могильника Шерубай-1 насчитывает 14 сосудов в форме горшков (они преобладают) и банок. Горшковидные сосуды имеют плавную профилировку, округлое плечо, переходящее в слегка отогнутую наружу шейку. Венчик, как правило, скруглен. Высота сосудов варьирует от 11 до 26 см, диаметр устья – от 12 до 31, донышка – от 6,5 до 12,5 см. Толщина стенок 4–8, дна 8–16 мм.

Показательно, что донца двух сосудов украшены изображением в виде свастики, которая может олицетворять божественную триаду – богиню и двух близнецов [Кукушкин, 2018б, с. 120–121], а также связанные с последними «мировоззренческие» традиции фёдоровских племен [Кукушкин, 2018a]. На могильнике Шерубай-1 со суды со свастикой находились в могилах небольших размеров, сопоставимых с детскими; это обстоятельство позволяет рассматривать свастику как символ плодородия, ассоциирующийся с женщиной (по: [Багдасаров, 2001, с. 38]).

Технико-технологический анализ (выполнен канд. ист. наук В.Г. Ломаном) обнаруженной на некрополе керамики показал, что при конструировании начинов сосудов применялась одна емкостная программа, однако гончары принадлежали к двум группам населения, различавшимся по традициям составления формовочных масс (выявлены два основных рецепта: глина + шамот + навоз (14,2 %), глина + дресва + навоз (46,7 %). Процессы культурного взаимодействия этих групп получили отражение в смешанном рецепте: глина + шамот + дресва + навоз (26,7 %). Наличие еще одного смешанного рецепта – глина + песок + шамот + навоз (12,4 %) – позволяет предполагать, что группа гончаров, которая придерживалась «шамотной» традиции, смешивалась с третьей группой населения, использовавшей в качестве искусственной добавки к глине песок. Однако, поскольку на памятнике отсутствует посуда, изготовленная по «чистому» рецепту (глина + песок + навоз), можно допустить, что смешение этих двух групп происходило на другой территории.

Абсолютный возраст памятника установлен по фрагменту большой берцовой кости, извлеченному из погр. 1 кург. 1. Радиоуглеродное датирование проведено в лаборатории Центра по изучению климата, окружающей среды и хронологии (14CHRONO) Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия). Полученная дата (3 342 ± 38 гг. до н.э. (UBA-33183) откалибрована (при ± 1σ (68,3 %) – 1 687–1 607, 1 582–1 560 гг. до н.э.; при ± 2σ (95,4 %) – 1 738–1 714, 1 696–1 527 гг. до н.э.) и при ± 1σ укладывается в период: начало XVII – первая половина XVI в. до н.э.

Заключение

При определении относительной хронологии необходимо учитывать сходство могильников Шерубай-1 и Дандыбай, проявляющееся в типах и ориентации могил, обряде и орнаментике (сплошное каннелирование внешней поверхности) [Телятникова, 2011, рис. 5, 1], а также в нанесении на донца сосудов изображения свастики. Круговое расположение могил и использование грунтовых камер для захоронений в бóльшей мере характерны для носителей алакуль-ской культуры; наличие этих признаков в фёдоровской погребальной практике может указывать на несколько более поздний возраст могильника Шерубай-1, по сравнению с некоторыми памятниками Южной Сибири [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, рис. 2], что подтверждено результатами радиоуглеродного датирования (начало XVII – первая половина XVI в. до н.э.).

Список литературы Результаты исследований могильника Шерубай-1 андроновской (фёдоровской) культуры Центрального Казахстана

- Багдасаров РВ. Свастика: священный символ. Этнорелигиоведческие очерки. - М.: Белые альвы, 2001. - 432 с.

- Иванчук В.В., Михайлов Ю.И. Каменные гробницы андроновского могильника «Косоголь-3» // Вестн. Кем. гос. ун-та. - Кемерово, 2011. - № 3. - С. 23-34.

- Кадырбаев М.К. Могильник Жиланды на реке Нуре // В глубь веков. - Алма-Ата: Наука, 1974. - С. 25-45.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А. С., Поздняков Д.В., Позднякова О. А., Шамшин А.Б. Предварительные итоги изучения грунтового могильника Рублево VIII // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV. - С. 164-168.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А. Андро-новская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. - 108 с.