Результаты исследований золотых изделий из погребений Хунну Ноин-Ула (Монголия)

Автор: Полосьмак Н.В., Шацкая С.С., Задорожный М.В., Кундо Л.П., Карпова Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты междисциплинарных исследований золотых предметов из погребений знатных хунну начала I тыс. н.э. могильника Ноин-Ула, обнаруженных в ходе раскопок российско-монгольской экспедицией в 2006-2012 гг. Методами электронной сканирующей микроскопии, атомно-абсорбционной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой были исследованы 17 предметов - украшения гроба и одежды, изготовленных китайскими мастерами. Установлено, что все проанализированные изделия были сделаны из самородного золота, близкого по своему элементному составу золоту из известных месторождений Монголии. Для определения источников золота проведено сравнение характеристик археологического металла с данными, приведенными в электронном каталоге, который учитывает 3 338 определений состава самородного золота Монголии. Для сравнения самородного и археологического золота использовался метод определения критерия Стьюдента. Проверялась гипотеза о принадлежности средних значений пробности золота из разных выборок одной генеральной совокупности. Согласно полученным результатам, наиболее вероятным источником золота для древних старателей были золотоносные россыпи. В целом гипотеза о том, что золото добывалось на территории Монголии, не противоречит полученным данным. Рассматривается вопрос о возможности получения Древним Китаем золота из месторождений на территории Монголии. Высказывается положение о том, что в эпоху Хань одним из основных поставщиков этого металла в Китай могли быть хунну. Взаимоотношения между двумя империями и народами всегда были более выгодными для хунну: они пользовались многими благами ханьской цивилизации, отдавая слишком мало взамен. При этом Хань, по всей видимости, получала некоторую выгоду от своих беспокойных соседей - самородное золото.

Могильник ноин-ула, междисциплинарные исследования, золотые изделия, самородное золото монголии, хунну, эпоха западной хань

Короткий адрес: https://sciup.org/145145925

IDR: 145145925 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.083-094

Текст научной статьи Результаты исследований золотых изделий из погребений Хунну Ноин-Ула (Монголия)

С тех пор как для изучения древних металлических предметов стали применяться методы точных наук, результаты таких исследований стали использоваться, в частности, для установления источников сырья, из которого были изготовлены находки. В данной статье речь пойдет только об одной категории золотых изделий из погребений хунну.

Физико-химический анализ археологических находок имеет свою специфику. Ранее для исследования металлических предметов из древних захоронений использовались в основном неде структивные методы анализа – рентгенo-флуоресцентный (РФА) [Малахов и др., 2000, с. 170; Ревенко, 2009] и микро-зондовый [Малви и др., 1986; Спектроскопические методы…, 1979]. Эти методы незаменимы при исследовании поверхностей и покрытий, но не всегда дают возможность точно определить состав сплава, из которого сделаны древние предметы.

Для исследования составов сплавов в настоящее время широко применяют метод атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) [Большаков, Ганеев, Немец, 2006; Пупышев, 2009]. Он позволяет определять большое количество элементов на уровне тысячных долей процента. Этот метод наиболее чувствителен и дает наименьшие ошибки при установлении содержаний меди, магния, свинца, марганца, цинка, серебра. Такие элементы, как алюминий, хром, кремний, олово опре- деляются в высокотемпературном пламени ацетилена, при этом наблюдаются помехи, которые необходимо учитывать, для этого требуются представительные навески образцов, что не всегда можно обеспечить на практике.

Последние 20 лет стремительно развивается многоэлементный метод масс-спектрометрии c индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Его успешно стали применять и для анализа археологических находок, когда необходимо определить в одном образце полный состав элементов в широком диапазоне концентраций до уровня менее 10 -6 % [Вертман, Дубова, 2013; Рындина, Равич, 2012]. Высокая чувствительность метода позволяет сделать заключение об элементном составе включений: урана, редкоземельных элементов, мышьяка, ртути и трудно определяемых элементов без разрушения артефакта. Основной недостаток ААС- и МС-ИСП-методов – необходимость переведения пробы в раствор, т.к. исследования предполагают распыление растворов в пламени воздух – ацетилен, ацетилен – закись азота или в аргоновой плазме. Поэтому для проведения анализа указанными методами очень важна подготовка образца [Другов, Родин, 2002; Карпов, Савостин, 2003].

Каждый из описанных методов анализа имеет ограничения по количеству определяемых элементов и пределам обнаружения. Наиболее достоверная информация может быть получена по результатам исследования всеми тремя методами.

Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

Определение элементов осуществлялось с помощью сканирующего электронного микроскопа ТМ1000 (Hitachi) с рентгено-флуоресцентной приставкой EDS (SwiftED), атомно-абсорбционного спектрометра АА280FS (Varian) и масс-спектрометра с ионизацией в индуктивно связанной плазме Agilent 7500a (МС-ИСП). Для калибровки приборов использовались образцы (ГОСТ 8.315 (ГСО)) водных растворов ионов определяемых элементов, имеющие погрешность аттестованного значения не более 2 %, а также многоэлементные стандарты производства фирмы Agilent Tuning Solution № 5183-3566, Multi-Element Calibration Standard–2 A c погрешностью аттестованного значения не более 2 %.

Пробы разлагались кислотами соляной и азотной марки особой чистоты, плавиковой марки химически чистая, винной марки чистая для анализа. Для приготовления растворов использовалась вода деионизованная из установки Millipore Q3 с удельным сопротивлением (18,2МΩсм 2 ) МОм × см 2 .

Для определения примесных элементов навески образцов 0,01–0,07 г разлагали в 5 мл раствора царской водки (кислот соляной и азотной в соотношении 3 : 1) в микроволновой печи марки Berghoff 4 при температуре 240 ºС, давлении 40 атм и переводили в объем 100 мл деионизованной или бидистиллированной водой. Полученные растворы анализировали методом МС-ИСП.

Объекты исследования: описание и характеристика

Объектами физико-химического исследования стали 17 металлических предметов из кург. 20, 22 и 31, принадлежавших хунну, могильника Ноин-Ула. Все предметы были обнаружены в процессе реставрации ноин-улинского текстиля в реставрационной лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН.

По функциональному назначению предметы можно разделить на две группы. К одной относятся украшения стенок гроба, к другой – украшения одежды. Украшения стенок гроба включают резные деревянные трилистники, покрытые золотой фольгой. Они были элементами орнаментальной композиции и находились в центре ромбов, составленных из тонких реек, покрытых золотой фольгой (рис. 1). В перекрестиях этих золотых полос сохранились отверстия для гвоздиков, сделанных из фольги. Толщина ножки гвоздика 0,84 × 0,65 мм, шляпки – 125 мкм, фольги на ободке шляпки – 1,17 × 0,65 мм (рис. 2).

Украшениями одежды являются 11 предметов. Это узкие (ширина 600 мкм) полоски фольги, которые обвивали перья зимородка; ажурная накладка на пряжку ремня (рис. 3); сферическая нашивка с круглым ступенчатым рельефом, который, возможно, был сформирован в результате внешнего давления по деревянной матрице; нашивка в виде изображения дракона (рис. 4). Данные вещи изготовлены из фольги толщиной 150–200 мкм. Кроме того, имеется застежка для одежды в форме тонкого полого цилиндра длиной

Рис. 1. Украшения стенки гроба. Реконструкция по материалам кург. 22.

5 мм

0 2 cм

Рис. 4. Бляшка с изображением дракона, кург. 20.

Рис. 2. Декоративный гвоздик, кург. 22.

0 2 cм

Рис. 3. Ажурная накладка на пряжку ремня, кург. 22.

0 2 cм

Рис. 5. Застежка, кург. 22.

0 1 cм

Рис. 6. Вставка из бирюзы в золотом обрамлении, кург. 22.

1 cм

1 cм

Рис. 7. Прямоугольная ( 1 ), квадратная ( 2 ) и круглая ( 3 ) нашивки, кург. 22.

0 1 cм

Рис. 8. Пряжка ремня, кург. 22.

48 и диаметром 4 мм (рис. 5). Его торцы оформлены кантом из припаянных по кругу миниатюрных шариков диаметром 600 мкм и закрыты миниатюрными вставками из окантованной золотом бирюзы (рис. 6). К украшениям относятся три плоские нашивки прямоугольной, квадратной и круглой формы с рельефным узором из скрученных полосок фольги на лицевой стороне (рис. 7). В изделиях имеются грубо сделанные отверстия для крепления к ткани. Рассматриваемая категория находок включает пряжку ремня, которая изготовлена из круглой проволоки сечением 2–3 мм. Концы проволоки расплющены, в них сделаны квадратные отверстия, в которые вставлены гвоздики для крепления текстиля или кожи (рис. 8). Представлено украшение с каменными вставками в виде полуовальной пластины, обрамленной золотой проволокой прямоугольного сечения. Лицевая часть изделия разделена этой же проволокой на чешуйчатые ячейки с вставками из минерала серого цвета (рис. 9).

Результаты физико-химического исследования

Определение элементного состава золотых предметов проводилось РФА-*, ААС- и МС-ИСП-методами (табл. 1). По данным РФА, на поверхности шести предметов – полос фольги декора гробов из кург. 22 и 31, сферической нашивки, окантовки бирюзы из кург. 22, бляхи с изображением дракона и украшения с каменными вставками из кург. 20 – наряду с золотом и серебром присутствует ртуть в значительной концентрации (0,5; 4,1; 1,4; 3,1; 0,24; 6,0 %), что может свидетельствовать о применении амальгамы для обработки поверхности указанных предметов. В составе золотой фольги декора гробов, накладки на пряжку ремня, сферической нашивки, окантовки бирюзы из кург. 22 определены включения платины (0,008–0,004 %) и палладия до 0,002 %. Содержание

*СЭМ-РФА анализ проведен в Химическом исследовательском центре коллективного пользования СО РАН.

0 1 cм

Рис. 9. Золотое украшение с каменными вставками, кург. 20.

остальных металлов платиновой группы составляет менее 10 -6 –10 -5 %, содержание урана – на уровне 10 -6 –10 -5 %.

По данным количественного элементного анализа 17 предметов, содержание золота колеблется от 71,3 ± 2,5 до 98,00 ± 2,0 %, серебра – от 0,499 до 26,8, меди – от 0,01 до 4,4 %.

В 10 предметах – гвоздики декора гробов из кург. 22 и 31, накладка на пряжку ремня, нашивка сферическая, застежка, окантовка бирюзы, прямоугольная, квадратная и круглая нашивки, пряжка ремня из кург. 22, украшение с каменными вставками из кург. 20 – установлено содержание золота от 79 ± 3 до 90,3 ± 3,0 %, серебра – от 3,7 до 16,9 и меди – от 0,1 до 4,4 %. В трех предметах – полосы фольги на украшении гробов из кург. 20 и 31 и окантовка бирюзы из кург. 22 – доля золота колеблется от 71,3 ± 2,55 до 77,50 ± 2,0 %, при этом процент серебра возрастает до 26,29; 26,8; 19,3 %. Четыре предмета – полосы на украшении гробов и покрытия трилистников, фольга на украшении с перьями из кург. 22, нашивка в виде бляхи с драконом из кург. 20 – изготовлены из высокопробного золота. В их составе высокая доля золота (97 ± 3; 97 ± 3; 98 ± 2; 96,5 ± 3 %), небольшие примеси серебра (0,6; 0,6; 0,6; 0,499 %) и меди (0,08; 0,09; 0,05 %)*.

Таблица 1. Элементный состав золотых предметов по данным РФА, ААС и МС-ИСП, % масс

|

СП |

1 1 1 1 О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О |

|

СП т |

щ О СМ о ° I to “С 1 I 1 о I 1 III III I I I 1 О - I I I 1 см 1 1 1 1 1 1 ° О * ° о ^ ° £ ° |

|

5 |

От- CN О iiiioioiiiiiiiiiiiioiiiiiiioiiiiii О о о о |

|

< |

^ о ^ 1 1 1 1 о.....................о о...... о о о |

|

СО СО Ю СО ЧГ llllllollllllllllllollolllSollllll о о о о о |

|

|

CN Т °? т- -,- ||||||§||||||||||||Ш||Ш|||§§|||||| о ю гЧ о о |

|

|

Ф |

см о СО СО О —O^in-^h-O -^cocO то. I О. I I о. I ......о СМ I О О. СМ о | о ......о О О О и tNO^OOO°I^OOO о V о" |

|

CN “? “? CN CN о 1- Ю ш ш о ю о 1 °- 1 ° §..............С°. 1 1 С°. 1 °- 1 1 О....... О о - см см о - о V V V V V |

|

|

N |

со со со ^ ю со О СО О СО СО OJ . 0.00.0.0... . . . . О . О О . А О . о . . . . о loloolololll III 1 о I о о I .01 о I lol 1 1 1 1 о о о о о о о о" о" ° О о о о" VI |

|

о |

CN h- CN СО о О СО О СО О О Ю О ^ т СО СО т- О> т- 1 О । т- т- I О 1 О т- -,-’,- со О Ю 1 О 1 О О чг чг । о - ^ - - - 1 - - О О О О О О О О О О О О 0 0^00 О ° О Л 04 оо |

|

СП < |

ю ” СО ^ 8 ф ср CN ср prop О О °. LO ср со О °- Ч. СО °- ^ ^ ^. to °.. ^ V Ю- О) ^ G) О о" СО О со" О)" ю" Ч Ю о" о" со" т-" ™ lo" - Ч со" со" ^ о" со" со" ЕЗ о ™ Ч о c\j д| о |

|

< |

О о о о о о ю ю ю О О О LO О ю ю о о сЧ о 04 о со" о со" со" со" со" сЧ сЧ сЧ ._ 04 _ сЧ _. . со" со" со" со" . сЧ сЧ — _ _ Г- со" LO +1 со +1 ч +1 °о +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - +| +1 5 +| +| ^ +| m +| +| § ' < °? +| К ° g S Ь о °1 S ° ° ° ° ° ° ° to S to о о о to О оо Ю го to О to о о со to Т- N SOO^MCNM Г- О Ю Lrj CO т- CN 00 h~ Г- О С) 1^ 1^ СО СО СО СО СО О) СО о5 О) 1^ со со |

|

□; 3 СТ S е о Ф Ct 2 5 О 3 |

о о о о

|

|

к 3 го со о 5 5 О 3 ф Д1 Ю О |

6 6 6 “ Л Л CM Д О- О- О- g О О о 04 6 2: CM S 55 5 S га га i х ^ S й ^ ^ о. см ™ гага rase с ™ g е 5 2 го го го р р з .a S . х н - - Ч о) m 5 х „ Q- ф 5 5 ell 1 5. £ 1 [|1|||^!о 3 о о с га ,9- cd s s g 5 “ см 5 s §8 §Я I «S «Я j- $ t ° я 5 - 1 2 ^ i 15; t 1 Sila s O 5. | g s s s £ £ ^ с; го с; го ГО 5 Ч П ГО n Го Ф 5 3 к ГО о ГО 3 3 3 к го О Ю О Ю О Ю О У У ОС Гох Го С X го ^ ГО ГО ГО CL х се™ ™ ст □: шооОтттс> |

|

ю ^ ° со Z О. |

Т- OJ СО ^ Ю CD h- со о °^^^2^!^^^ |

К вопросу об источниках золота из погребальных комплексов хунну на территории Монголии

Методика сравнения археологического золота с золотом коренных и россыпных источников подробно описана в исследованиях В.В. Зайкова и его коллег [Зайков и др., 2012; Таиров, Бейсенов, Блинов, 2014; Гусев, Зайков, 2015]. Опыт подобных исследований изложен также в монографии «Древнее серебро Сибири» [2005].

Состав археологического золота сравнивался с составом самородного золота Монголии, определения которого приведены в электронном каталоге [Задорожный и др., 2017]. Все аналитические работы были выполнены в Центре коллективного пользования многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. База данных составлена по результатам многолетних исследований по выявлению перспективных золоторудных объектов на территории Монголии, проведенных сотрудниками Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН.

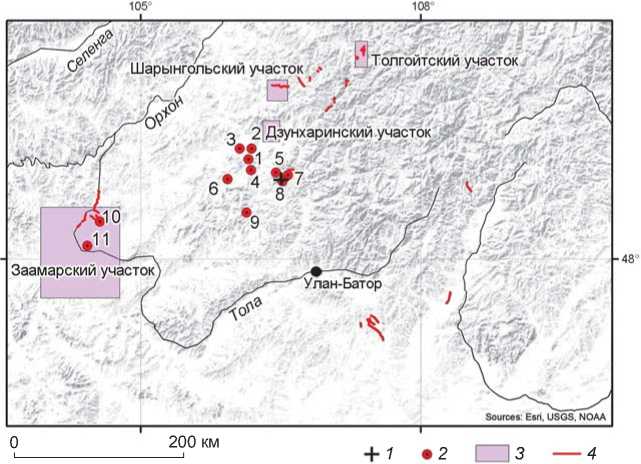

На карте северо-восточной части Монголии, на которой обозначены современные россыпные и коренные месторождения золота [Geographic Information Systems (GIS)…, 2006; Goldfarb et al., 2014], видно, что могильный комплекс в пади Суцзуктэ находится в непосредственной близости от коренных и россыпных источников самородного золота (рис. 10).

Для сравнения самородного и археологического золота был применен статистический метод расчета критерия Стьюдента. Проверялась гипотеза о принадлежности двух выборок одной генеральной совокупности. Для сравнения с археологическим золотом были созданы 10 выборок. Первая выборка содержит все значения пробности золота, приведенные в каталоге; вторая – все значения пробности россыпного золота, третья – все значения пробности рудного золота из указанного каталога. Следующие семь выборок содержат определения пробности золота по четырем ближайшим к погребению рудно-россыпным участкам: Дзунхаринский, Шарынгольский, Толгойтский и Заамарский (табл. 2). Одиннадцатая объединяет значения пробности археологического золота. Распределение случайных величин во всех выборках близко к нормальному. Из этого следует, что золото не подвергалось легированию серебром и сохранило естественное соотношение элементов.

Расчет критерия Стьюдента производился в программном продукте Microcal Origin 6.0 Professional по стандартной методике для независимых выборок при уровне достоверности 95 % (p = 0,05) [Миллер, 1965; Исакова, Тарасевич, Юзюк, 2009]. В пяти случаях из десяти данные сравнения не противоречат гипотезе о принадлежности сравниваемых выборок одной генеральной совокупности (табл. 3). Чтобы получить более точный ответ на вопрос об источниках золота, необходимо сравнить археологическое золото с золотом, которое было добыто на сопредельных с Монголией территориях: Алтай, Хакасия, Тува, Китай. Согласно полученным результатам, золото, скорее всего, добыто из россыпных источников. Не исключено

Рис. 10. Обзорная карта золотоносности северо-восточной части Монголии.

1 – могильный комплекс Нойн-Ула; 2 – месторождения золота; 3 – территория участка; 4 – россыпи золота. Месторождения: 1 – Бороо; 2 – Бороо 4; 3 – Бороо 7; 4 – Нарантолгой; 5 – Урт; 6 – Баавгайт; 7 – Эриин;

8 – Суцзуктэ; 9 – Баянцагаан 2; 10 – Бумбат; 11 – Нарийн Гол.

Таблица 2. Описательные статистики выборок пробности самородного и археологического золота

|

№ п/п |

Выборка |

Количество проб |

Пробность, среднее |

Стандартное отклонение |

Стандартная ошибка |

Медиана |

Дисперсия |

|

1 |

Все значения пробности |

3 338 |

83,81956 |

12,65071 |

0,21896 |

85,66 |

160,04051 |

|

2 |

Россыпное золото |

2 117 |

85,1517 |

11,44195 |

0,24868 |

86,59 |

130,91829 |

|

3 |

Рудное золото |

997 |

79,22644 |

14,12168 |

0,44724 |

79,85 |

199,42197 |

|

4 |

Россыпное с Дзунхарин-ского участка |

14 |

91,81857 |

4,65702 |

1,24464 |

92,405 |

21,68781 |

|

5 |

Рудное с Шарынголь-ского участка |

22 |

85,66909 |

8,78563 |

1,8731 |

88,925 |

77,18728 |

|

6 |

Россыпное с Шарын-гольского участка |

20 |

86,0625 |

5,98843 |

1,33905 |

87,465 |

35,86133 |

|

7 |

Рудное с Толгойтско-го участка |

35 |

93,28314 |

8,68508 |

1,46805 |

96,71 |

75,43068 |

|

8 |

Россыпное с Толгойт-ского участка |

25 |

91,4976 |

7,45549 |

1,4911 |

93,15 |

55,58435 |

|

9 |

Рудное с Заамарско-го участка |

30 |

80,95067 |

12,35851 |

2,25635 |

81,79 |

152,73279 |

|

10 |

Россыпное с Заамар-ского участка |

197 |

88,98772 |

8,33941 |

0,59416 |

90,05 |

69,54583 |

|

11 |

Археологическое золото |

35 |

86,70571 |

7,45512 |

1,26015 |

87,3 |

55,57879 |

Таблица 3. Значения критерия Стьюдента

|

№ п/п |

Выборка |

t |

p |

Результат |

|

1 |

Россыпное с Шарынгольского участка |

–0,32946 |

0,7431 |

Средние различаются незначительно |

|

2 |

Рудное с Шарынгольского участка |

–0,47689 |

0,63533 |

То же |

|

3 |

Все данные по россыпному золоту |

–0,8006 |

0,42345 |

» |

|

4 |

Все значения пробности из электронного каталога |

–1,34712 |

0,17803 |

» |

|

5 |

Россыпное с Заамарского участка |

1,51433 |

0,13129 |

» |

|

6 |

Рудное с Заамарского участка |

–2,30959 |

0,0242 |

Средние различаются значительно |

|

7 |

Россыпное с Дзунхаринского участка |

–2,3786 |

0,02149 |

То же |

|

8 |

Россыпное с Толгойтского участка |

2,45455 |

0,01713 |

» |

|

9 |

Все данные по рудному золоту |

–3,11708 |

0,00188 |

» |

|

10 |

Рудное с Толгойтского участка |

3,39969 |

0,00113 |

» |

Примечание. t – критерий Стьюдента, p – вероятность.

Строки расположены в порядке убывания рассчитанного значения вероятности.

также, что оно добывалось в пределах Шарынголь-ского и Заамарского участков.

Заамарскому золотоно сному рудно-россыпному району следует уделить особое внимание. В настоящее время Заамарский рудный узел по освоенным запасам относится к одному из наиболее крупных рудно-россыпных районов Евразии. Значительная часть его золотых запасов связана с четвертичными отложениями р. Туул-Гол. Отработка этих россыпей стала возможной только благодаря современным техноло- гиям. Однако расположенные в бортах долины золотоносные отложения мелового и неогенового возраста, которые по сути являются древними россыпями, а в современном рельефе представлены положительными формами, могли быть источником легкодоступного россыпного золота (в т.ч. крупных самородков) для древних старателей.

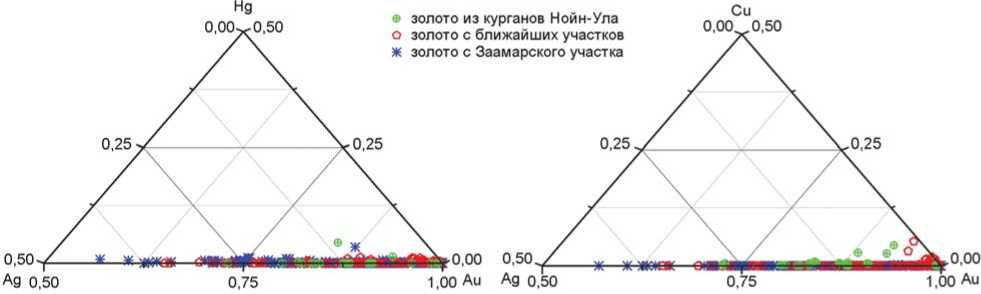

Дальнейшее сравнение производилось по наличию таких элементов, как Hg и Сu. Для наглядности составы указаны на тройных диаграммах систем

Au-Ag-Cu и Au-Ag-Hg (рис. 11). В работе В.В. Зайкова с соавторами указывается, что содержания меди, превышающие 2 %, свидетельствуют о внесении этого металла в качестве легирующей добавки [Зайков и др., 2012]. Действительно, примеси меди в золоте редко превышают значение в 1 %, однако встречается самородное золото (в частности, на территории Монголии), которое содержит 3–6 % меди [Задорожный и др., 2017]. Повышенные содержания меди в самородном золоте коррелируют с наличием базитовых и ультрабазитовых интрузий вблизи месторождений и рудопроявлений.

В составе золотых артефактов отмечено наличие примеси ртути, а также тонких покрытий из амальгамы. Очевидно, что древние металлурги использовали этот металл, но не ясно, в каком качестве – для обогащения концентратов или только как «растворитель» для нанесения тонких слоев позолоты. Амальгамация – один из самых древних методов очистки золота, вполне возможно, он использовался старателями в монгольских степях в начале I тыс. н.э. Имеются косвенные подтверждения в пользу этого предположения. Методом элементного рентгенофлуорисцент-ного анализа с применением синхронного излучения

А

Б

Рис. 11. Состав золота на тройных диаграммах. A – Au-Ag-Hg; Б – Au-Ag-Cu.

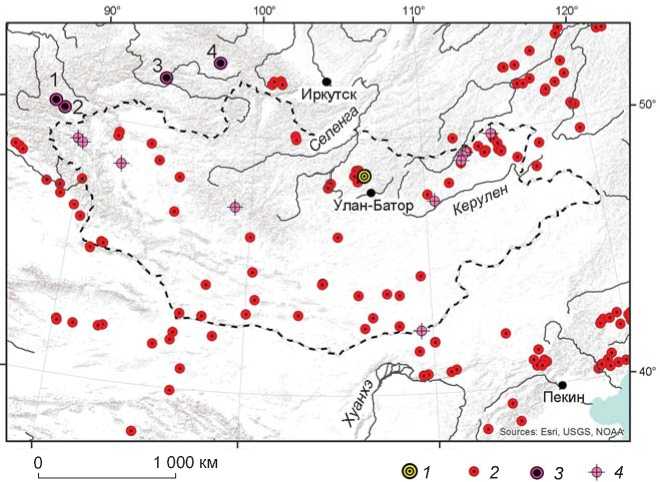

Рис. 12. Золоторудные и ртутные объекты на территории Центральной Азии (по данным: [Dejidmaa et al., 2002; Geographic Information Systems (GIS)…, 2006; Goldfarb et al., 2014]).

1 – могильный комплекс Ноин-Ула; 2 – месторождения золота; 3 – месторождения ртути; 4 – рудопрояв-ления ртути. Месторождения ртути: 1 – Акташское; 2 – Чаганузун; 3 – Терлигхая; 4 – Чазадыр.

(РФА-СИ) в Сибирском центре синхротронного и те-рагерцового излучения Института ядерной физики СО РАН были проанализированы многочисленные пряди волос и косы, обнаруженные в курганах знати на могильнике Ноин-Ула. По заключению исследователей, «содержание ртути было крайне высоким в волосах из погребения, в то время как в глине из захоронения ее уровни не превышали нормы. Эти данные косвенно указывают на внутренний источник поступления ртути в волосы»* [Трунова и др., 2017, с. 324]. Ближайшие к Ноин-Уле крупные месторождения ртути находятся на территории Горного Алтая и Тувы. На территории Китая, прилегающей к району расположения изучаемого могильного комплекса, месторождения золота и ртути отсутствуют (рис. 12).

Степное золото (вместо заключения)

Впервые анализ золотых изделий – полосок фольги и четырехлистников – украшений гробов – из четырех погребений хунну на могильнике Гол-Мод (Монголия) – был проведен французскими исследователями [Guerra, Calligaro, 2003, p. 177–179]. На основании полученных результатов они пришли к выводу о том, что для изготовления изученных находок использовалось самородное россыпное золото. Однако установить, были эти вещи местной продукцией или же результатом взаимодействия с соседями, ввиду отсутствия достаточного количе ства сравнительных материалов специалистам не удалось. Проведенное нами исследование позволяет обоснованно ответить на данный вопрос.

Все проанализированные в данной статье золотые изделия из курганов хунну сделаны из фольги либо из проволоки. Кажущаяся простота изготовления не должна вводить в заблуждение. Производство фольги, как и проволоки, требовало мастерства, навыков и определенных условий для выполнения задачи. Известные по находкам в погребениях хуннской знати деревянные гробы особой конструкции сделаны и украшены по образу и подобию ханьских – шелковыми тканями и ромбической сеткой из деревянных полосок и четырехлистников, покрытых толстой золотой фольгой [Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011, с. 73]. Вероятно, гроб и его украшения были изготовлены китайскими мастерами. Ими же создана одежда, фрагменты которой находят в погребениях знатных хунну. Ее украшения – многочисленные золотые нашивные бляшки, составлявшие одну из самых распространен- ных категорий золотых изделий в эпоху Хань [Кравцова, 2004, с. 758], могли изготавливаться в Китае. Вместе с комплектами одежды, большей частью шелковой, они в числе подарков от императорского двора отправлялись шаньюю. Все подарки императора шаньюй раздавал своим приближенным [Барфилд, 2009, с. 96–97], поэтому многие ценные вещи ханьского производства находят в могилах хуннской знати. В могилах хунну, помимо китайских, ханьских вещей, встречается много предметов, происходящих из западных стран; такие находки могут быть и среди золотых изделий [По-лосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011, с. 67, рис. 2, 39]. Но мы, как и французские коллеги, проанализировали только определенную категорию золотых вещей, относящихся к украшениям гроба и одежды. Эти предметы, связанные с ханьской культурой и традициями (одежда и ткани), входили в число подарков, которые шаньюй получал от императора; массивные гробы, возможно, были изготовлены на заказ китайскими мастерами. Указанные вещи можно было сделать и в монгольской степи, но их изготовление оставалось прерогативой китайских ремесленников.

Китай в древности не обладал запасами золота, соответственно, здесь не было столь многочисленных золотых изделий, как в Риме, Парфии, Бактрии, Египте. Если во всем древнем мире ценилось золото, то в Китае – нефрит, яшма, жадеит. Золота в Китае не хватало всегда, его внутреннее производство никогда не удовлетворяло нужд страны [Хохлова, 2016]. В Древнем Китае «золото на первых порах использовалось в декоративно-прикладном искусстве в качестве вспомогательного материала для отделки», и только в эпоху Борющихся Царств «златоделание» выделилось как относительно самостоятельное занятие – из золота стали изготавливать поясные пряжки и плательные бляшки [Кравцова, 2004, с. 756]. Но-ин-улинские курганы, как почти все большие курганы хунну, относятся ко времени правления Ван Мана (9–23 гг. н.э.). Согласно письменным источникам, Ван Ман, чтобы пополнить казну, приказал аристократам сдавать золото в обмен на позолоченные бронзовые ножи, заменившие деньги. Казна была значительно пополнена не за счет добычи ценного металла, а за счет его изъятия из обращения. Откуда появлялось золото в Древнем Китае? Судя по летописям танского времени, двор принимал богатые подношения золотом из Тибета, Кореи, среднеазиатских владений – Чача, Кеша и др. [Шефер, 1981, с. 335], но на собственных месторождениях металла добывалось крайне мало. В эпоху Хань известные золотоносные провинции Китая Гуандун, Гуанси, Юньнань еще не входили в состав империи [Кравцова, 2004, с. 754].

Проведенные междисциплинарные исследования позволяют сделать вывод о том, что золотые изделия из могил хунну, являвшиеся продукцией, скорее всего, китайских мастеров, сделаны из самородного золота Монголии. Оно наряду с золотом из других известных и неизвестных нам источников поступало в ханьский Китай от хунну.

Между хунну и ханьцами всегда существовал обмен товарами. Ханьцы отдавали значительно больше, чем получали: в степь регулярно отправляли в большом количестве шелка, зерно, колесницы, оружие, украшения, лаковую и бронзовую посуду, даже принцесс, тогда как хунну могли дать взамен лишь лошадей и продукты скотоводческого хозяйства. Обмен был явно неравноценным, поэтому он всегда воспринимался как замаскированная дань хунну со стороны Китая в обмен не на товары, а на спокойствие на границе. Но, если во всей этой цепочке товаров появляется золото, то картина меняется. Земли хунну, столь бесполезные для Китая, как писал восточно-ханьский историк Бань Гу (32–92 гг. н.э.), «с их земли нельзя прокормиться земледелием» (цит. по: [Кроль, 2005, с. 195]), таили в себе другое богатство – легкодоступное россыпное золото, которое могли в интересующее нас время добывать на пространстве от пустыни Гоби до Забайкалья. Сложные и противоречивые отношения, сложившиеся между соседними государствами, возможно, в определенной степени были выгодны империи Хань: в нее поступало золото, которым обладали хунну, кочевавшие по одним из самых золотоносных территорий Центральной Азии. Все, что императорский двор регулярно дарил хунну, в той или иной степени могло компенсироваться золотом, которое частично возвращалось в степь в виде изделий. Отсутствие прямых указаний на это в письменных источниках вполне объяснимо – источники (летописи) принадлежат китайской стороне. В них сквозит неприкрытое пренебрежение, непонимание и презрение к диким варварам «с лицом человека, но сердцем зверя» [Там же, с. 194]. Неудивительно, что прямой информации о таких взаимовыгодных отношениях нет. Археология на многое открывает глаза, когда письменные источники тенденциозны.

В заключение следует отметить, что в начале XXI в. Монголия вошла в число лидеров мировой добычи золота, ежегодно в ней добывается более 20 т металла, из них почти половина – старателями (сейчас их ок. 100 тыс.). В нескольких аймаках золотодобыча, оттеснив традиционное кочевое скотоводство, становится основным занятием [Михалев, 2012, с. 196]. Современные старатели работают теми же методами, которые, вероятно, были известны хунну 2 тыс. л.н., и на тех же доступных им источниках самородного золота, которые могли разрабатывать древние старатели. Из Монголии в Китай, который по-прежнему испытывает недостаток в этом металле, идет масштабная контрабанда золота. В чем-то ситуация 2-тысячелетней давности повторяется.

Геологическая часть исследования выполнена в рамках государственного задания Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, финансируемого Министерством науки и высшего образования РФ, археологическая часть – по плану НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Результаты исследований золотых изделий из погребений Хунну Ноин-Ула (Монголия)

- Барфилд Т. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. -1757 г. н.э.). -СПб.: Фак. филол. и искусств СПбГУ, Нестор-История, 2009. -488 с.

- Большаков А.А., Ганеев А.А., Немец В.М. Перспективы аналитической атомной спектрометрии//Успехи химии. -2006. -Т. 75, № 4. -С. 322-338.

- Древнее серебро Сибири (краткая история, состав металла, рудные месторождения)/А.П. Бородовский, А.А. Оболенский, В.В. Бабич, А.С. Борисенко, Н.К. Морцев. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -88 с.

- Вертман Е.Г., Дубова Н.А. Реконструкция химического состава металла памятника бронзового века Гонур Депе (Туркмения) по данным анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2013. -№ 4 (24). -С. 5-9

- Гусев А.И., Зайков В.В. Древние рудники по добыче золота и серебра на Салаире и Алтае//Геоархеология и археологическая минералогия-2015. -Миасс: Ин-т минералогии УрО РАН, 2015. -С. 89-95.