Результаты исследования проблем семьи и их обсуждение

Автор: Долятовский Л.В., Гордикова И.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 2 (33), 2017 года.

Бесплатный доступ

Происходящие в России процессы изменения повседневной жизни россиян в ходе трансформации российского общества затрагивают процессы, сопряженные с трансформацией института семьи и определяющие так называемую демографическую модернизацию. В статье представлены теоретические и практические аспекты изучения феномена семьи.

Семья, православная инициатива, проект "время семьи" №1501396

Короткий адрес: https://sciup.org/140122324

IDR: 140122324

Текст научной статьи Результаты исследования проблем семьи и их обсуждение

Авторами было проведено исследование, в рамках реализации грантового проекта «Время семьи», результаты которого приведены в данной статье. Результаты сравнения показателей стилей воспитания показали, что родители беспомощных детей в большей степени, чем родители самостоятельных детей, склонны проявлять неустойчивость стилей воспитания (эти показатели достоверно отличаются как у матерей, так и у отцов детей с личностной беспомощностью и самостоятельностью: t = 3,05 при p < 0,01 у отцов и t = 2,67 при p < 0,01 у матерей). Кроме того, очевидно, что влияние материнского и отцовского стилей воспитания на формирование личностной беспомощности и самостоятельности существенно отличается. Так, матери у беспомощных детей больше склонны, чем у самостоятельных (t = 2,67 при р < 0,01), стремятся к максимальному и некритичному удовлетворению любых потребностей ребёнка, любое его желание становится для них законом, а необходимость этого стиля воспитания матери склонны аргументировать исключительностью ребёнка, его «слабостью», желанием дать то, чего они были лишены сами, отсутствием в семье отца. У детей с беспомощностью отцы, наоборот, менее склонны к некритичному удовлетворению любых потребностей ребёнка (t = 2,35 при р < 0,05), чем отцы самостоятельных детей. Можно предположить, что отцовское потворствование воспринимается ребёнком как поощряющее самостоятельность, тогда как материнское - как подавляющее её.

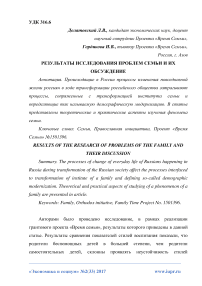

Какой труд объединяет Вашу семью

Рис. 1 - Ответ на вопрос: Какой труд объдиняет Вашу семью?

Исходя из данной диаграммы, мы видим, что большинство опрошенных ответили, что у них есть общий труд, который объединяет семью (67%). Где вследствие можно предположить, что взаимоотношения в этих семья можно считать хорошими. Но также мы видим, что 31% семей респондентов, не связывает общий труд, где так, же можно предположить, что такие семьи более склонны к конфликтам.

Если рассмотреть подробней ответы, мы видим, что на вариант ответа: «общего труда нет», был выявлен 31%, их них было 30 мужчин. Далее, мы видим, что на варианты ответов: «ремонт жилья» - 16% (12 женщин); «работа в саду/на даче» - 29% (22 женщины); «уборка дома» - 36% (29 женщин). Таким образом, мы видим, что идет сильное расхождения мнений между мужчинами и женщинами, вследствие чего, мы получаем конфликт.

Только дети в равном соотношении объединяют друг друга.

Статья Евстифеевой Г.Г. говорит о том, что ее исследование выявило, что на распределение ролей в семье оказывает влияние не столько формальный уровень образования супругов, сколько сочетание уровня образования и характера гендерных установок и ценностных ориентаций супругов, полученных в результате социализации в родительской семье, а также под воздействием других агентов социализации: школы, вуза, СМИ, окружающих людей.

При сравнении семей, в которых супруги имеют высшее образование, и тех, в которых никто из супругов его не имеет, количественные данные исследования не дают существенных отклонений в гендерном распределении домашнего труда, качественное же исследование позволяет увидеть некоторые различия. Во-первых, в семьях с супругами без высшего образования респонденты проявляют большую лояльность к традиционному распределению домашних обязанностей. Эта тема редко обсуждается, хотя такое распределение не удовлетворяет практически всех женщин (около 90%) и 15% мужчин. Напротив, в семьях с супругами, имеющими высшее образование, тема распределения домашнего труда нередко обсуждается и внутри семьи, и с друзьями и коллегами. Результатом часто бывает движение в сторону более эгалитарного разделения труда, если женщина «выторговывает» себе уменьшение доли своей домашней нагрузки путем переговоров либо муж сам склоняется в сторону более равномерного распределения обязанностей. Во-вторых, в семьях супругов с высшим образованием, особенно если его имеют оба, респонденты сами высоко оценивают роль образования, их вклад в образование и воспитание детей практически равнозначен. Исключение составляют семьи, где мужья много времени уделяют своей профессиональной деятельности. В-третьих, самое равномерное распределение домашних обязанностей наблюдается в семьях супругов с высшим образованием, у которых и родители имели высшее образование, в сочетании с эгалитарными гендерными взглядами.

По всей видимости, фактор гендерной социализации в определении назначения мужчин и женщин, начиная с самого рождения детей и до зрелого возраста, намного перевешивает фактор приобретенного статуса, связанного с высшим образованием. аким образом, проведенное исследование показало, что фактор высшего образования влияет на гендерный характер распределения домашнего труда в городских семьях не линейно, а опосредованно, в сочетании и в совокупности с другими факторами, к которым можно отнести следующие: а) рабочее время женщины и социальный статус этой работы; б) гендерные установки и ценности, полученные супругами в родительских семьях.

Исследование проведено в рамках реализации проекта «Время семьи» -победителя Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016». Проект направлен на укрепление института семьи в современном обществе усилиями Русской Православной церкви и Российского государственного социального университета. В рамках проекта были предусмотрены следующие виды деятельности: образовательная, воспитательная, духовно-просветительская.

«Экономика и социум» №2(33) 2017