Результаты исследования процессов очистки и вентиляции атмосферы обитаемых гермомодулей космической станции от газовых примесей

Автор: Елчин Анатолий Петрович, Гузенберг Аркадий Самуилович, Романов Сергей Юрьевич, Железняков Александр Григорьевич, Рябкин А.М.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (32), 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены частные аналитические решения уравнений, описывающие изменение концентрации примеси диоксида углерода в атмосфере обитаемых объёмов герметичных отсеков или модулей (ГМ) космической станции. Полученные решения могут практически применяться при расчёте концентраций любых примесей или расхода атмосферы через систему очистки. Получено, что при выбросе в атмосферу ГМ малотоксичных примесей достаточно прокачать три объёма воздуха ГМ через систему очистки при работе системы без проскоковой концентрации (без остаточной концентрации примеси на выходе из системы очистки) для того, чтобы очистить его атмосферу на 95%. Для примесей высокой токсичности это значение должно быть существенно увеличено в зависимости от предельно допустимой концентрации вещества (4-7 объёмов и более - очистка до 99,9%). В работе рассмотрено также изменение концентрации примеси в газовой среде при перемешивании газовой среды между ГМ с помощью межмодульной вентиляции. В результате получены новые аналитические решения для практических расчётов, позволяющие определить концентрацию газовой примеси в каждый момент времени и время окончательного выравнивания концентрации примеси в атмосфере космической станции. Определено, что время полного перемешивания газовых примесей за счёт межмодульной вентиляции между двумя ГМ не зависит от начальных концентраций примесей (зависит только от объёмов ГМ и величины межмодульного расхода вентиляции).

Космическая станция, атмосфера герметичных модулей, диоксид углерода, очистка атмосферы, изменение концентрации, расход воздуха, межмодульная вентиляция, перемешивание атмосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/143177948

IDR: 143177948 | УДК: 629.78.048.4 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-1-98-107

Текст научной статьи Результаты исследования процессов очистки и вентиляции атмосферы обитаемых гермомодулей космической станции от газовых примесей

Поскольку человек выделяет в атмосферу диоксид углерода (СО2) и водяной пар в количествах, превышающих на порядки все остальные примеси (~1,0 кг/сут и ~1,2 кг/сут, соответственно [1, 2]), очистка атмосферы космической станции (КС) от этих веществ играет важную роль. Их содержание в атмосфере обитаемой КС обеспечивается системами очистки комплекса жизнеобеспечения, а также межмодульной вентиляцией, стремящейся выравнивать содержание примесей в атмосфере герметичного модуля (ГМ) путём её перемешивания [3, 4].

Система вентиляции в гермообъёмах одномодульных космических объектов обеспечивает перемешивание атмосферы, и её ограничениями являются величины скорости потока воздуха, воздействующего на человека, и неравномерности температурного поля в пределах обитаемой зоны [5].

Проведённый нами анализ содержания примесей в атмосфере ГМ [5, 6] показал, что в многомодульных КС технические характеристики межмодульной вентиляции определяются необходимостью поддержания требуемых концентраций СО 2 , водяного пара и вредных примесей, а также необходимостью обеспечения приемлемых перепадов их концентраций между объектами выделения и местами размещения средств их удаления (конкретного модуля) из газовой среды.

При этом было установлено, что для выбора величины расхода межмодульной вентиляции определяющими являются концентрации СО2 и водяного пара. Для равновесных условий были получены формулы для определения потребного межмодульного расхода газовой среды и для изменения концентрации газовой примеси в атмосфере ГМ [5, 6]. Для переходных динамических процессов были определены и решены уравнения, описывающие изменение концентрации примеси в атмосфере обитаемого гермообъёма сообщающихся ГМ, а также разработаны математический аппарат и методика моделирования вентиляции и очистки атмосферы ГМ КС [5, 6]. Полученные результаты позволили рекомендовать необходимые величины герметичного объёма КС на одного члена экипажа [5, 6].

Дальнейшее исследование процессов вентиляции и очистки от газовых примесей атмосферы ГМ КС, изложенное ниже, позволило получить новые результаты, представляющие значительный интерес для практического использования.

Особенности очистки атмосферы обитаемых гермомодулей КС

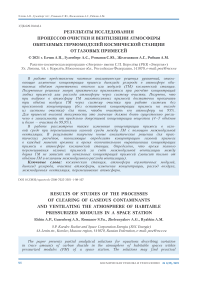

Модель многомодульной КС. В настоящем исследовании для обоснования метода расчёта концентрации газовой примеси в суммарном объёме станции была использована модель КС, состоящей из шести сообщающихся между собой герметичных отсеков, представленная на рис. 1 и ранее использовавшаяся для оценки влияния сложной вентиляции многомодульных обитаемых КС на изменение концентрации примеси [5].

На основе выполненного авторами анализа результатов полёта Международной космической станции (МКС) [7] были сформулированы следующие исходные данные для дальнейшего моделирования:

-

• выделение СО 2 одним человеком: ночью — 10 л/ч; днём — 21 л/ч; при физических упражнениях — 90 л/ч, (общее

Отсек №5

Отсек № 3

Рис. 1. Расчётная схема модели многомодульной космической станции: Go — расход газовой среды через систему очистки; Gмij — расход газовой среды из отсека i в отсек j; qиi — выделение СО2 в отсеке i; Сi — концентрация СО2 в отсеке i

выделение 1 455 л/сут или среднесуточно ~20 л/ч каждым членом экипажа) [1];

-

• типовой суточный цикл выделения СО 2 тремя членами экипажа: первые восемь часов (с 0 до 8 ч) — 63 л/ч (утренние процедуры, работа); три часа (с 8 до 11 ч) — 132 л/ч (физупражнения трёх человек по одному часу); пять часов (с 11 до 16 ч) — 63 л/ч (работа, обед, личное время); завершающие сутки восемь часов (с 16 до 24 ч) — 30 л/ч (сон);

-

• объём каждого модуля — 50 м 3 , начальные концентрации СО 2 в модулях — 0,5%;

-

• расходы межмодульной вентиляции между всеми модулями G м ij = 50 л/с;

-

• система очистки от СО 2 размещена в модуле № 1, расход газовой среды через неё G о = 24 м 3 /ч с коэффициентом проскока k п = 0,50.

Определение концентрации газовой примеси в суммарном объёме КС. Для описания динамики изменения концентрации газовой примеси в газовой среде ГМ в работе [5] было применено дифференциальное уравнение dC / dt + G Σ C / V = q Σ / V , где V — объём модуля; t — время; C — текущая концентрация газовой примеси; G Σ — суммарный эффективный уходящий из ГМ поток газовой среды; q Σ — суммарное поступление примеси в атмосферу ГМ из всех источников.

Его решение для газовой среды одного ГМ, не имеющего газообмена с другими ГМ:

C ( t ) = C р + ( C 0 - C р ) e - G эф ( t – t 0 )/ V , (1)

где G эф = G о (1 – k п ) — эффективный расход газовой среды через систему очистки; С р = q и / G эф — равновесная концентрация газовой примеси; k п = C вых / С вх — интегральный коэффициент проскока; C вх — концентрация газовой примеси в потоке воздуха на входе в систему; С вых — концентрация на выходе из системы; q и — количество примеси, поступающей в атмосферу ГМ от человека в единицу времени.

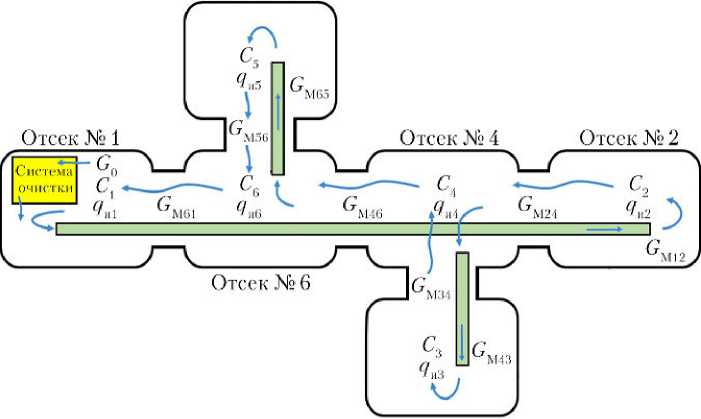

Полученные соотношения позволяют упростить расчёты динамики изменения концентраций примесей в ГМ многомодульной КС с помощью упрощённого моделирования. Поскольку q и не зависит от концентрации примеси в смежных ГМ, эти уравнения могут быть использованы для определения концентрации газовой примеси в атмосфере всего суммарного объёма ГМ КС. При принятых близких к практическому опыту условиях разность концентраций примесей в атмосфере ГМ достигает 10%. Как видно из графиков рис. 2, минимальный разброс концентраций наблюдается, когда весь экипаж работает в одном ГМ, в котором установлена система очистки атмосферы. Предлагаемый далее расчётный метод может быть рекомендован для определения приблизительного времени работы системы для очистки атмосферы космической станции.

При моделировании же динамики изменения концентраций в условиях разового выброса большого количества примеси упрощённый подход к моделированию неприменим.

Рис. 2. Расчётное изменение концентрации СО2 при работе членов экипажа (3 чел.) в разных герметичных модулях: ^— — С 1 ; ^— — С 2 ; ^— — С 3 ; ^— — С 4 ; ^— — С 5 ; ^— — С 6

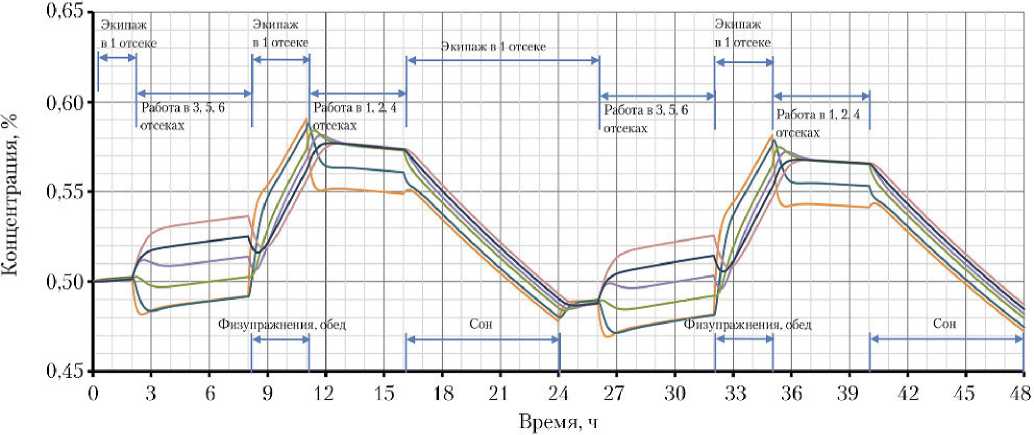

В качестве примера на рис. 3 представлен график реального изменения концентраций СО2 в атмосфере МКС. Как показал анализ данных [5–7], реальная разность парциальных давлений СО2 между разными герметичными модулями космической станции достигает 0,5–1,0 мм рт. ст., (6,5–13,0%), что обусловлено параметрами межмодульной вентиляции, не-идеальностью вентиляции (наличием рециркуляции) и повышенной физической активностью экипажа в дневное время.

Как видно из рис. 2 и 3, в результате жизнедеятельности экипажа на борту КС концентрация газовой примеси в атмосфере ГМ в каждом из переходных процессов стремится к своему равновесному состоянию при работе систем очистки, но практически его не достигает вследствие изменения деятельности экипажа (наиболее близка к равновесному состоянию во время сна экипажа). При этом образуется выраженный пик концентрации «днём», в котором значительную роль играют физические упражнения космонавтов, и падение концентрации «ночью».

Постоянная времени объёма ГМ. Интерес для практической деятельности представляет параметр V / G эф , определяемый как постоянная времени объёма ГМ (далее — постоянная времени ГМ), которая физически означает количество объёмов воздуха данного ГМ, пропущенного через систему очистки либо через атмосферу модуля с помощью вентиляции.

При этом обязательно действует допущение, что составляющие газовой среды, включая примеси, в данном ГМ идеально перемешаны, т. е. что расход внутримодульной вентиляции значительно превышает расход межмодульной вентиляции и расход через систему очистки.

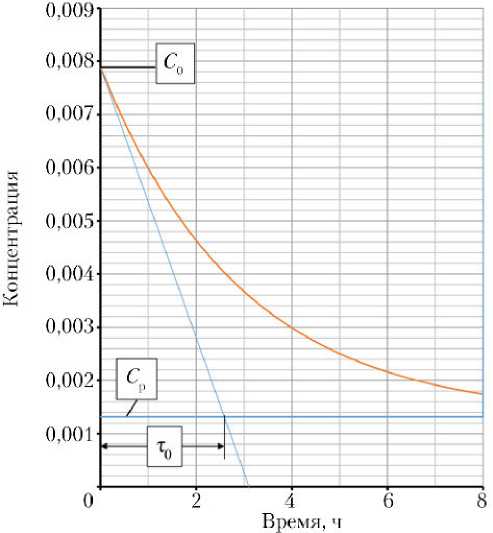

Формула динамики изменения концентрации газовой примеси в атмосфере ГМ при очистке может быть выражена в виде графика (рис. 4), из кото- рого можно определить постоянную времени процесса.

Для «треугольника», изображенного на рис. 4, можно записать при t = t 0 = 0:

Рис. 3. Изменение парциального давления диоксида углерода в атмосфере станции: ^— — служебный модуль Российского сегмента МКС; - - - — модуль NODE1 Американского сегмента МКС

dC / dt = ( C p – C 0 )/τ 0 . (2)

Дифференцируя зависимость (1), получим:

dC / dt = ( C p – C 0 ) e - G эф ( t – t о )/ V (– G эф / V ). (3)

Сравнивая нием (2) для получаем:

выражение (3) с уравне-момента времени t = t 0 = 0,

τ 0 = V / G эф .

Рис. 4. Изменение концентрации газовой примеси в атмосфере герметичного модуля

Отсюда следует вывод: в ГМ посто- янная времени всех переходных процессов для какой-либо газовой примеси не зависит от большинства параметров, характеризующих процесс, а зависит только от объёма этого ГМ и от эффективного уходящего потока газовой среды из ГМ — межмодульного расхода газовой среды, определяющего унос данной газовой примеси (или потока газовой среды через систему очистки от газовых примесей для одного из ГМ).

Если обозначить безразмерное время процесса, выраженное в долях постоянной времени, в виде Ə = t /τ 0 = tG эф / V , то можно его интерпретировать как количество газовой среды, подаваемой для удаления примеси, выраженное в долях объёма ГМ.

При t 0 = 0 зависимость (1) примет вид:

C ( t ) = C р + ( C 0 - C р ) e - t /τ 0 (4) или в относительных величинах в безразмерном виде:

ζ(Ə) = 1 + (ζ 0 - 1) е -Ə , (5) где ζ(Ə) = C ( t )/ C р — безразмерная относительная концентрация примеси; ζ 0 = C 0 / C р — начальная относительная концентрация; Ə = t /τ 0 — безразмерное относительное время процесса, выраженное в долях постоянной времени.

В этом случае относительная равновесная концентрация всегда равна 1.

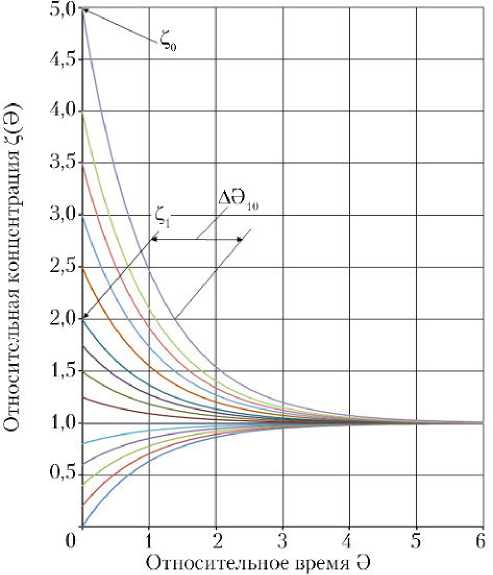

Из уравнения (5) видно, что текущая относительная концентрация зависит только от двух факторов: степени удалённости начальной концентрации от равновесной и относительного времени, выраженного в количестве постоянных времени. Графики зависимости (5) для различных ζ 0 приведены на рис. 5.

Из рисунка видно, что любой график ζ(Ə) для начальной относительной концентрации ζ 1 — это график для начальной относительной концентрации ζ 0 , сдвинутый вдоль оси относительного времени на некоторую величину:

ΔƏ 10 = ln[(ζ 1 - 1)/(ζ 0 - 1)]. (6)

Соотношение (6) может применяться, когда ζ 0 и ζ 1 одновременно либо больше, либо меньше единицы, т. е. при C 0 < C р сдвигать можно только графики с увеличивающейся концентрацией, и наоборот. По формуле (6) можно определить безразмерное время изменения относительной концентрации примеси от значения ζ 0 до ζ 1 . Показанные на рис. 5 кривые зависят от исходной концентрации и могут быть как ниже, так и выше единицы, соответствующей равновесной концентрации.

Рис. 5. Зависимость относительной концентрации ζ от относительного времени Ə

Практическое использование постоянной времени ГМ. Чтобы перейти от множества кривых к одной обобщённой кривой, не зависящей от начальной концентрации, проведём следующие преобразования. Обозначим:

ψ( t ) = [ C 0 - C ( t )] / ( C 0 - C р ).

Здесь ψ( t ) — тоже один из вариантов относительной концентрации, которую можно интерпретировать как степень очистки газовой среды. Подставляя в это уравнение С ( t ), получим

ψ( t ) = [ C 0 - C р - ( C 0 - C р ) e - t /τ 0 ] / ( C 0 - C р ).

После преобразований получим зависимость для степени очистки:

ψ(Ə) = 1 - е -Ə .

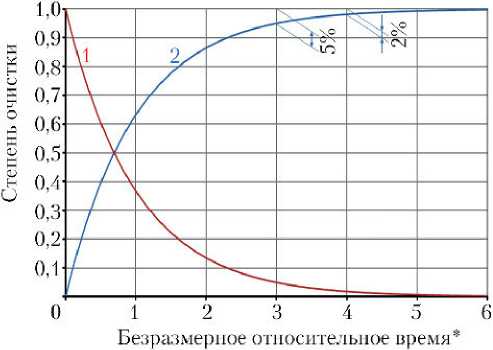

График степени очистки представлен на рис. 6. Он удобен для практического применения. При этом абсолютная концентрация может быть вычислена из относительной по формуле

C ( t ) = C 0 - ψ ( C 0 - C р ), (7)

где ψ — функция от Ə = tG эф / V .

Зная текущее время t , расход G Σ и объём отсека V , по графику на рис. 6 можно определить текущее значение степени очистки ψ(Ə) и далее по формуле (7) — абсолютную концентрацию C в момент времени t .

Рис. 6. Степень очистки газовой среды в зависимости от объёмов прокачиваемого газа: 1 — относительная незавершенность очистки газовой среды; 2 — относительная степень очистки газовой среды

Примечание. * — безразмерное относительное время, выраженное в количестве постоянных времени ГМ, оно же — количество газа, прокачанного через систему очистки, измеренное в объёмах ГМ.

Степень очистки в зависимости от относительного времени, выраженного в количестве постоянных времени, приведена в таблице.

Зависимость степени очистки атмосферы от постоянной времени герметичного модуля (ГМ)

|

Безразмерное относительное время* |

Степень очистки атмосферы ГМ, % |

|

1,00 |

63,2 |

|

2,00 |

86,5 |

|

3,00 |

95,0 |

|

4,00 |

98,2 |

|

4,61 |

99,0 |

|

5,00 |

99,3 |

|

6,00 |

99,8 |

|

7,00 |

99,9 |

|

∞ |

100,0 |

Примечание. * — см. примечание к рис. 6.

Приведённые данные представляют интерес для практического применения. Как видно из таблицы, для малотоксичных примесей достаточно прокачать три объёма воздуха ГМ через систему очистки для того, чтобы очистить его атмосферу на 95%. Для примесей высокой токсичности это значение должно быть существенно увеличено в зависимости от предельно допустимой концентрации вещества (4-7 объёмов и более — очистка до 99,9% и более).

В этом случае для расчёта используется эффективный расход воздуха через систему очистки, учитывающий величину проскока, так как приведённые данные таблицы действительны в случае отсутствия проскоковой концентрации за фильтром системы очистки, т. е. при учёте проскока в Gэф или при отсутствии очищаемой газовой примеси во входящем потоке воздуха межмодульной вентиляции. В отсутствие этих условий время очистки (время достижения установившейся концентрации вещества при постоянных межмодульном расходе газа или расходе через систему очистки и при постоянном его выделении) значительно увеличится в соответствии с формулой (1).

В реальности этот процесс значительно сложнее, так как в большинстве случаев системы очистки работают с переменным по времени проскоком, а входящий воздух вентиляции в условиях сообщающихся ГМ КС вносит переменную по времени концентрацию вещества. Поэтому в общем случае система сообщающихся ГМ КС общего аналитического решения не имеет, а существуют только её отдельные частные аналитические решения, имеющие большое практическое значение.

Перемешивание атмосферыс помощью межмодульной вентиляции

Кроме полученного аналитического решения уравнения для концентрации газовой примеси при работе межмодульной вентиляции и средств очистки атмосферы для одного ГМ, впервые получены аналитические уравнения перемешивания атмосферы двух ГМ, позволяющие определить концентрацию газовой примеси в каждый момент и время окончательного выравнивания концентрации примеси в ГМ в зависимости от начальной концентрации, расхода перемешивающегося воздуха и объёма ГМ.

Это решение задачи перемешивания концентраций примеси между соседними ГМ получено при отсутствии дополнительных поступлений этой примеси в модули.

Количество примеси Q , содержащейся в общем объёме обоих ГМ:

Q = C 01 V 1 + C 02 V 2 = C 1 V 1 + C 2 V 2 , (8)

где V1, V2 — объёмы соединяющихся ГМ с перемешиваемой атмосферой; C01, C02 и C1, C2 — начальные и текущие концентрации газовой примеси в соединяющихся ГМ в процессе перемешивания.

Изменения количества примеси в соединённых ГМ описываются следующими дифференциальными уравнениями (где G м — расход межмодульной вентиляции): dC 1 V 1 = – G м ( C 1 – C 2 ) dt ; (9)

dC 2 V 2 = G м ( C 1 – C 2 ) dt .

Из уравнения (8) следует, что

C 2 = ( C 01 V 1 + C 02 V 2 – C 1 V 1 )/ V 2 или

C 1 – C 2 = [ C 1 V 1 + C 1 V 2 – ( C 01 V 1 + C 02 V 2 )] / V 2 .

Приняв ( C 01 V 1 + C 02 V 2 )/ V 2 = K , получим

C 1 – C 2 = C 1 ( V 1 + V 2 )/ V 2 – K .

Подставляем это выражение в уравнение (9):

V 1 dC 1 = - G м [ C 1 ( V 1 + V 2 )/ V 2 – K ] dt . (10)

Приняв K/[(V1 + V2)/ V2] = K1, преобразуем уравнение (10) к виду dC1 = –Gм(C1 – K1) dt(V1 + V2)/(V1 V2).

Разделяя переменные и вводя замену ω = V 1 V 2 /( V 1 + V 2 ), получаем окончательное дифференциальное уравнение:

dC 1 /( C 1 – K 1 ) = – dtG м /ω.

Интегрируя полученное уравнение и учитывая, что в начальный момент времени ( t = 0) концентрация С 1 ( t = 0) = С 01 , получаем следующее решение:

C 1 = C 01 e – tG м /ω + K 1 (1 – e – tG м /ω ). (11)

Из уравнения (8) с учётом введённых обозначений имеем:

C 2 = K – C 1 V 1 / V 2 . (12)

Так как K 1 = K /[( V 1 + V 2 )/ V 2 ], подставляя сюда выражение для K , после преобразований получим:

K 1 = ( C 01 V 1 + C 02 V 2 )/( V 1 + V 2 ) = С ср — это средняя объёмная концентрация примеси в объединённом объёме V 1 + V 2 и, учитывая, что суммарное количество примеси в объединённом объёме ГМ не меняется, она же является и равновесной конечной концентрацией в процессе перемешивания.

Окончательные выражения после подстановки выражений для K , K 1 в формулы (11), (12) и всех преобразований:

C 1 ( t ) = C ср + ( C 01 – C ср ) e– tG м/ω ; (13)

C 2 ( t ) = C ср + ( C 02 – C ср ) e– tG м /ω . (14)

Полученные выражения (13) и (14) для изменения концентраций газовой примеси в ГМ при перемешивании атмосферы двух ГМ за счёт расхода межмодульной вентиляции G м очень напоминают выражение (4). По аналогии можно отметить, что величина

θ = ω / G м = V 1 V 2 /[( V 1 + V 2 ) G м ]

— это постоянная времени процесса перемешивания.

Таким образом, впервые получены аналитические уравнения перемешивания атмосферы двух ГМ, позволяющие определить концентрацию газовой примеси в каждый момент времени и продолжительность окончательного выравнивания концентрации примеси в ГМ в зависимости от начальной концентрации, расхода перемешивающегося воздуха и объёма ГМ. Из них следует, что время полного перемешивания ( t п ) газовых примесей в соединённых ГМ за счёт межмодульной вентиляции не зависит от начальных концентраций примесей и составляет t п = (3…5)∙θ для степени завершённости процесса перемешивания 95…99%, соответственно (аналогично данным, приведённым на рис. 6 и в таблице).

В случае превышения объёма одного из соединяющихся ГМ над другим более чем на порядок, для практического использования объёмом большего ГМ можно пренебречь, и формула для постоянной времени процесса перемешивания примет вид:

θ = V2 /Gм, где V2 — объём меньшего ГМ.

Это имеет место при стыковке транспортных и грузовых кораблей к многомодульной КС. В случае, если ГМ примерно равны по объёмам ( V = V 1 = V 2 ), формула для постоянной времени примет вид

θ = 0,5 V 2 / G м .

Этот случай имеет место при соединении ГМ при начальном построении КС, когда объёмы выводимых модулей примерно одинаковы. Соответственно, при остальных объёмах присоединяемого ГМ, меньших объёма КС, коэффициент при выражении V 2 / G м будет изменяться от 0,5 до 1,0.

Для полного перемешивания газовых примесей в ГМ нами предложено использовать формулу усреднения:

Ср = (С1V1 + С2V2)/(V1 + V2), из которой следует, что равновесная концентрация газовой примеси после перемешивания зависит только от соотношения объёмов ГМ.

Анализ графиков на рис. 1–3 подтверждает, что переходные процессы, связанные с изменением соотношения концентраций примесей в ГМ за счёт перемешивания, завершаются значительно быстрее, чем процессы, связанные с очисткой газовой среды от примеси. Это связано с тем, что расход межмодульной вентиляции значительно выше расхода газовой среды через систему очистки и, соответственно, постоянная времени этого процесса значительно меньше постоянной времени очистки газовой среды всего объёма атмосферы КС от газовой примеси.

В равновесном состоянии расход воздуха для вентиляции и для очистки атмосферы определяется одной и той же формулой G = q и /[ С р (1 – k п )], но если очистка может проводиться и без проскоковой концентрации, то межмодульная вентиляция в многомодульной КС всегда работает с проскоком за счёт перемешивания, создающего конечную величину концентрации газовой примеси, определяемую общим объёмом станции.

Выводы

-

1. Получены частные решения системы уравнений, описывающей состояние газовых примесей и водяного пара в обитаемых сообщающихся между собой ГМ КС, и рассмотрено их практическое применение.

-

2. Получена формула с учётом коэффициента проскока k п газовой примеси через фильтр очистки С р = q и /[ G о (1 – k п )], которая позволяет определить расход воздуха через систему очистки либо равновесную концентрацию при заданном выделении газовой примеси для отдельного ГМ или для объёма всей многомодульной КС в целом.

-

3. Полученное частное решение дифференциального уравнения для концентрации примеси C = C р + ( C 0 – C р ) e-Gt / V позволяет упростить расчёты динамики

-

4. Получен для практического использования график степени очистки и определено, что для очистки атмосферы ГМ при выбросе газовой примеси необходимо пропустить через систему очистки объём воздуха, равный трём объёмам ГМ, для того чтобы очистить его атмосферу на 95%. Для примесей высокой токсичности эта величина должна быть значительно увеличена в зависимости от предельно допустимой концентрации вещества (4-7 объёмов и более — очистка до 99,9%).

-

5. Получены аналитические уравнения для перемешивания атмосферы двух ГМ, позволяющие определить концентрацию газовой примеси в каждый момент времени и время окончательного выравнивания концентрации примеси в ГМ в зависимости от начальной концентрации, расхода перемешивающегося воздуха и объёма ГМ.

-

6. Получена удобная для практического применения аналитическая формула для постоянной времени процесса перемешивания газа между двумя ГМ:

изменения концентраций примесей в атмосфере многомодульной КС при определении концентрации газовой примеси в атмосфере всего суммарного объёма ГМ КС. Предлагаемый расчётный метод может быть рекомендован для оценки времени работы системы очистки атмосферы КС.

θ = V 1 V 2 /[( V 1 + V 2 ) G м ], из которой следует, что время полного перемешивания газовых примесей между двумя ГМ не зависит от начальных концентраций примесей (зависит только от объёмов ГМ и величины межмодульного расхода вентиляции).

Список литературы Результаты исследования процессов очистки и вентиляции атмосферы обитаемых гермомодулей космической станции от газовых примесей

- ГОСТ Р 50804-95. Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования. М.: Госстандарт России, 1995. 118 с.

- Jennifer Law, Mary Van Baalen, Millennia Foy, Sara S. MasonClaudia Mendez, Mary L. Wear, Valerie E. Meyers, and David Alexander. Relationship between carbon dioxide levels and reported headaches on the International Space Station // J. Occup. Environ. Med. 2014 May. V. 56. № 5. P. 477-483. DO110.109 7/J OM.0000000000000158.

- Хамфриз В.Р., Сезан П.К., Эванич П.Л. Физико-химические системы жизнеобеспечения // Космическая биология и медицина. Обитаемость космических летательных аппаратов. М.-Вашингтон: Наука-AIAA, 1994. Т. 2. Гл. 15. С. 471-474.

- Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нём человека. М.: Машиностроение, 2007. 544 с.

- Романов С.Ю., Елчин А.П., Гузен берг А. С. Система вентиляции многомодульного обитаемого космического комплекса как связующая систем регенерационного комплекса жизнеобеспечения // Пилотируемые полёты в космос. 2017. № 3(24). С. 58-71.

- Романов С.Ю., Елчин А.П., Гузенберг А.С, Железняков А.Г. Вентиляция как связующая систем комплекса жизнеобеспечения многомодульных обитаемых космических станций // Известия РАН. Энергетика. 2018. № 5. С. 80-91.

- Юргин А.В., Романов С.Ю., Гузенберг А. С., Рябкин А.М., Телегин А.А. Эксплуатация системы удаления диоксида углерода из атмосферы Международной космической станции // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2008. Т. 42. № 6-1. С. 92-93.