Результаты исследования противоизносных свойств товарных моторных масел

Автор: Ковальский Болеслав Иванович, Безбородов Юрий Николаевич, Селиванов Николай Иванович, Сокольников Александр Николаевич, Петров Олег Николаевич, Шрам Вячеслав Геннадьевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования моторных смазочных масел различных классов вязкости и базовой основы на противоизносные свойства. В качестве объекта исследования выбраны товарные синтетические, частично-синтетические и минеральные масла, относящиеся к различным группам эксплуатационных свойств: группы от SF до SL - для бензиновых двигателей внутреннего сгорания, и группы от СС до СF - для дизельных двигателей. Испытания смазочных масел проведены с использованием трехшариковой машины трения [1], реализующей схему трения «шар-цилиндр». Особенность данной машины заключается в контакте трех неподвижных шаров (диаметром 9,5 мм от подшипника № 1210) с вращающимся цилиндром (верхняя обойма роликового подшипника № 30208 диаметром 80 мм) по индивидуальным дорожкам трения. Шары и цилиндр изготовлены из стали ШХ15. Кроме того, испытательная трехшариковая машина осуществляет электрометрический метод оценки противоизносных свойств масел, путем пропускания через один из шаров электрического тока, постоянной величины и полярности, в режиме трения. Определено влияние времени формирования фрикционного контакта, электропроводности граничного слоя и коэффициента интенсивности механохимических процессов на износ, определен критерий оценки механических процессов, протекающих в граничных смазочных пленках.

Механохимические процессы, коэффициент электропроводности, параметр износа, время формирования пятна контакта

Короткий адрес: https://sciup.org/142199123

IDR: 142199123 | УДК: 621.892.2

Текст научной статьи Результаты исследования противоизносных свойств товарных моторных масел

Моторные смазочные масла, согласно отечественной классификации (ГОСТ 17479.1– 85) подразделяют на классы по вязкости и группы, определяющие их назначение и уровень эксплуатационных свойств. В международном масштабе принята классификация по классам вязкости – SAEJ 300 (Американское общество автомобильных инженеров), уровень эксплуатационных свойств и назначение масел указывают по классификации API (Американский институт нефти). Классификацию применяют и для бензиновых двигателей (группа S), и для дизельных (группа С).

Целью научно-исследовательской работы является определение различий в противоиз-носных свойствах моторных смазочных масел различной базовой основы и групп эксплуатационных свойств.

Объекты и методы

Для научного исследования использованы товарные синтетические, частично синтетические и минеральные масла различного уровня эксплуатационных свойств: для бензиновых двигателей от SF до SL и дизельных от СС до СF.

Масла были испытаны на трехшариковой машине трения [1], реализующей схему трения «шар-цилиндр». Конструкция машины предусматривает контакт трех неподвижных шаров с вращающимся цилиндром по индивидуальным дорожкам трения и пропускание во время трения через один из шаров постоянного тока величиной 100 мкА от источника питания напряжением 3 В. В качестве шаров использованы шарики от подшипника № 1210 диаметром 9,5 мм, а в качестве цилиндра – верхняя обойма роликового подшипника № 30208 диаметром 80 мм, изготовленные из стали ШХ15. Режимы испытания выбраны постоянными: скорость вращения цилиндра – 0,68 м/с, нагрузка на шары – 13Н, температура масла в объеме 80°С, время испытания – 2 ч. Величина тока, проходящего через контакт шара с цилиндром, преобразуется в электронный вид и записывается в виде диаграммы изменения величины тока от времени испытания на вычислительном устройстве (персональном компьютере). Такие диаграммы, полученные при испытаниях масел, позволяют оценить скорость формирования граничного смазочного слоя и его прочность. Противоизносные свойства испытуемых масел характеризуются величиной диаметра пятна износа на шаре, коэффициентом электропроводности контакта трущихся поверхностей [2, 3].

Результаты исследований

В результате проведенных испытаний установлено, что противоизносные свойства моторных масел на минеральной основе колеблются в диапазоне от 0,267 до 0,287 мм, частично синтетической – от 0,26 до 0,357 мм и синтетической основе – от 0,24 до 0,353 мм.

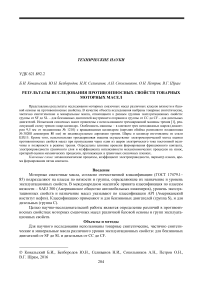

На рис. 1 представлено распределение величины диаметра пятна износа от количества масел, показатель противоизносных свойств которых попадает в интервал 0,02 ед. в диапазоне от 0,24 до 0,36 мм. Показано, что для наибольшего количества масел характерны проти-воизносные свойства, независимо от базовой основы и группы эксплуатационных свойств в диапазоне от 0,28 до 0,3 мм.

Рис. 1. Распределение противоизносных свойств товарных моторных масел

Уравнение распределения имеет вид

N = a • U 2 - b • U + c , (1) где N – количество образцов масел с определенными противоизносными свойствами; U – величина диаметра пятна износа; a , b , c – коэффициенты, характеризующие тенденцию изменения распределения.

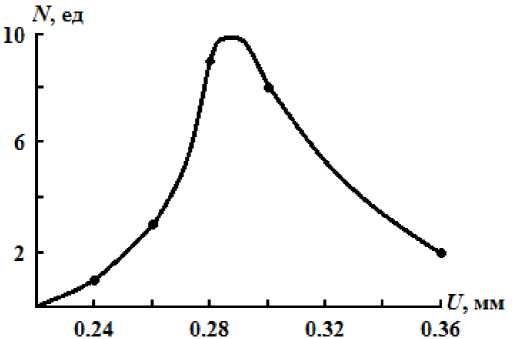

Механохимические процессы, которые протекают на фрикционном контакте во время трения, исследованы при пропускании электрического тока от источника питания через пару трения [4, 5]. На рис. 2 приведены диаграммы изменения величины тока, проходящего через контакт, от времени при испытании исследуемых масел.

Рис. 2. Диаграммы изменения величины тока, проходящего через контакт при испытании моторных масел

Из представленных диаграмм четко выделяются три типичные области, различающиеся по величине тока. Так, для первой области диаграммы характерен максимальный ток, приблизительно равный 100 мкА. В этой области поверхности трения контактируют в условиях еще не образовавшейся граничной смазочной пленки, наблюдается пластическая деформация. Продолжительность области обусловлена противоизносными свойствами испытуемого масла.

Для второй области диаграммы характерно снижение величины тока до определенной величины. В этот период пластические деформации в контакте переходят в упругие, а площадь контакта покрывается комплексными соединениями как результат взаимодействия металла с активированными присадками, изменяющими электрическое сопротивление граничного слоя.

В третьей области диаграммы – минимальное значение тока за счет наличия на поверхностях трения защитных пленок. В этот период происходит упругая деформация микронеровностей, при которой защитные пленки на отдельных участках контакта разрушаются и формируются, вызывая колебания тока от минимального до определенного значения.

Таким образом, по характеру изменения величины тока, проходящего через контакт, можно делать выводы об интенсивности механохимических процессов, протекающих в контакте, о суммарной продолжительности t g пластической и упругопластической деформаций и электропроводности граничного смазочного слоя, который разделяет поверхности трения [6]. Электропроводность граничного слоя К Э обусловлена отношением среднеарифметического значения тока за определенный период времени при упругих деформациях к току, заданному при статическом положении пар трения (100 мкА). Время, за которое формируется фрикционный контакт, и коэффициент электропроводности граничного слоя характеризуют интенсивность протекания механохимических процессов, ее предложено оценивать коэффициентом П МХ

П МХ = t g " К Э . (2)

Время, за которое формируется фрикционный контакт t g , определяется по диаграммам как сумма продолжительности пластической и упругопластической деформаций (рис. 2).

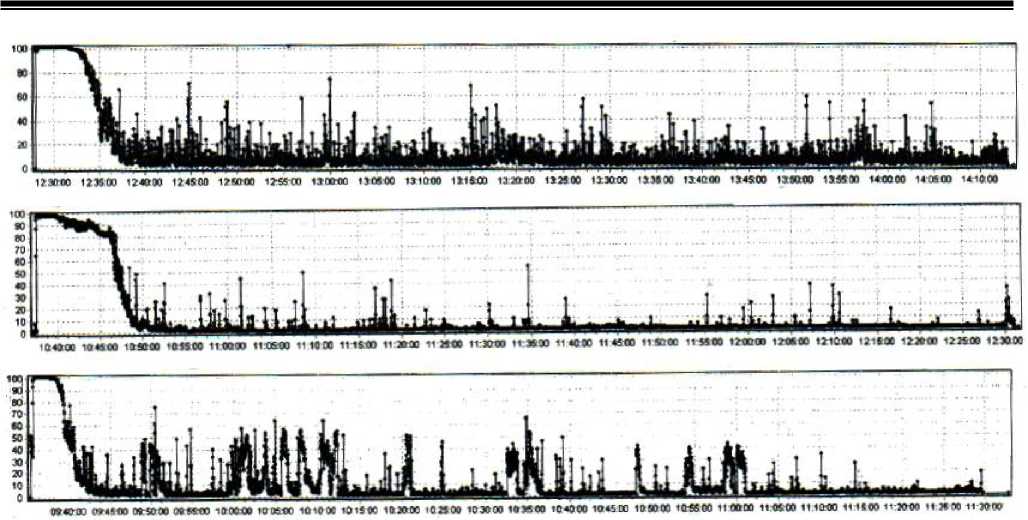

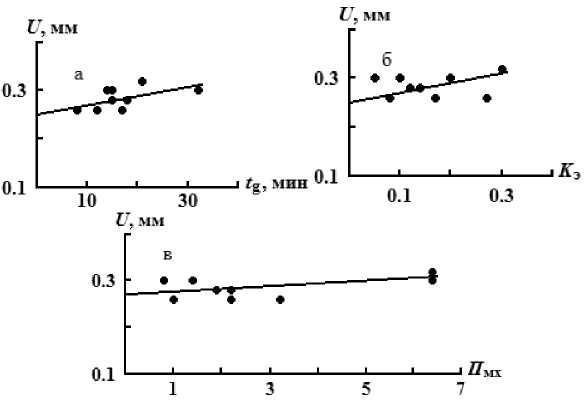

На рис. 3, а приведена зависимость значения диаметра пятна износа от времени, за которое формируется фрикционный контакт. Установлено, что зависимость между этими показателями линейная и описывается уравнением вида и = А + b • tg, (3)

где А – коэффициент, характеризующий величину износа после 5 мин испытания; b – коэффициент, определяющий скорость износа.

Для частично синтетических и минеральных масел регрессионное уравнение (3) имеет вид

U = 0,22 + 0,0039 • t g . (4)

Из уравнения (4) следует, что чем больше время, за которое формируется фрикционный контакт, т.е. продолжительность пластической и упругопластической деформаций, тем ниже противоизносные свойства испытуемых масел.

Зависимость значения диаметра пятна износа от коэффициента электропроводности К Э представлена на рис. 3, б, оформлена регрессионным уравнением вида

U = 0,22 + 0,417 • К Э . (5)

Из представленной зависимости видно, что чем при большем значении коэффициента электропроводности наступает упругая деформация, тем ниже противоизносные свойства испытуемых масел. В этом случае на поверхностях трения образуются непрочные граничные пленки, которые разрушаются, вызывая увеличение коэффициента К Э .

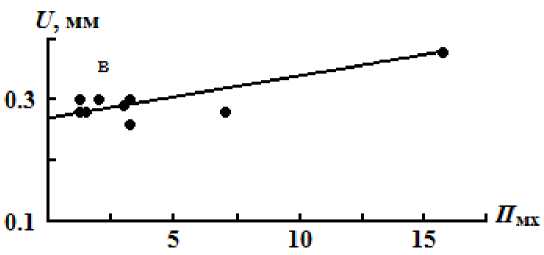

На рис. 3, в представлена зависимость значения диаметра пятна износа от коэффициента интенсивности протекания механохимических процессов, описываемая регрессионным уравнением вида

U = 0,27 + 0,007 • П . (6)

МХ

По уравнению (6) видно, что чем выше значение коэффициента механохимических процессов, тем ниже противоизносные свойства масел, изготовленных на минеральной и частично синтетической базовых основах.

Рис. 3. Зависимости значения диаметра пятна износа от времени формирования фрикционного контакта t g (а), коэффициента электропроводности К Э (б) и коэффициента интенсивности протекания механохимических процессов П МХ (в) при испытании масел на минеральной и частично синтетической основе

Поскольку коэффициент П МХ определяется произведением времени формирования контакта и коэффициента электропроводности, то при одинаковом значении параметра износа противоизносные свойства выше у того масла, в котором коэффициент механохимических процессов приобретает меньшие значения. В этой связи коэффициент П МХ может применяться в качестве более объективного критерия противоизносных свойств, т.к. он характеризует время, за которое формируются фрикционный контакт, его электропроводность и прочность граничных слоев, образующихся на поверхностях трения.

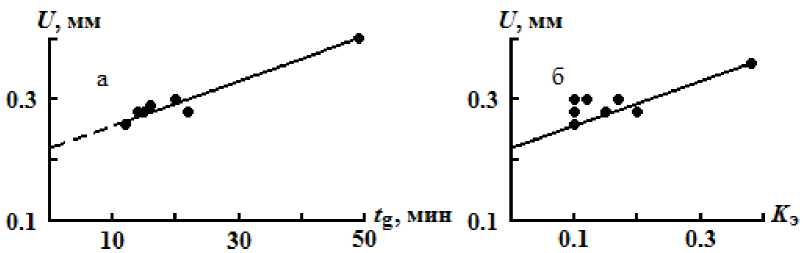

Результаты испытания синтетических масел представлены на рис. 4. Зависимость значения диаметра пятна износа от времени, за которое формируется фрикционный контакт (рис. 4, а), описывается линейным регрессионным уравнением вида

U = 0,25 + 0,0019 • tg . (7)

Причем скорость изменения износа для синтетических масел в два раза ниже, чем у частично синтетических и минеральных масел, а износ после 5 мин испытания выше.

Зависимость значения диаметра пятна износа от коэффициента электропроводности К Э (рис. 4, б), оформлен линейным регрессионным уравнением вида

U = 0,25 + 0,192 • К Э .

Коэффициент второго члена уравнения (8) характеризует скорость изменения параметра износа в зависимости от коэффициента электропроводности. Его значения в 2,7 раза меньше значения, полученного для минеральных и частично синтетических масел. Это означает, что с увеличением коэффициента К Э изменение износа синтетических масел происходит более медленно, чем у частично синтетических и минеральных масел, а это может объясняться более прочными граничными пленками, образующимися на поверхностях трения.

Зависимость значения диаметра пятна износа от коэффициента механохимических процессов (рис. 4, в) описывается линейным регрессионным уравнением вида

U = 0,27 + 0,0058 • П МХ .

Рис. 4. Зависимости значения диаметра пятна износа от времени формирования фрикционного контакта t g (а), коэффициента электропроводности К Э (б) и коэффициента интенсивности протекания механохимических процессов П МХ (в) при испытании масел на синтетической основе

Первый член уравнения (9) имеет одинаковое значение, что и у частично синтетических и минеральных масел, а коэффициент второго члена уравнения (9) в 1,2 раза меньше, т.е. механохимические процессы в синтетических маслах в меньшей степени влияют на износ. Это может объясняться прочностью граничных пленок и меньшей скоростью их разрушения.

Выводы

-

1. При испытании моторных смазочных масел на машине трения со схемой трения «шар-цилиндр» параметр износа имеет линейную зависимость от времени формирования 208

-

2. Коэффициент механохимических процессов учитывает время формирования фрикционного контакта (прирабатываемость) и коэффициент электропроводности, характеризующие способность моторного масла формировать защитные пленки на поверхностях трения и их прочность.

фрикционного контакта и коэффициента электропроводности, произведение этих параметров определяет механохимические процессы, протекающие на трущихся поверхностях.

Список литературы Результаты исследования противоизносных свойств товарных моторных масел

- А. С. № 983522 СССР МКИ3 G01N19/02. Устройство для испытания трущихся материалов и масел/Б.И. Ковальский, М.Е. Грибанов. 1983. Бюл. № 47.

- А. С. № 1054732 СССР МКИ3 G01N 3/56. Способ определения смазывающей способности масел/Б.И. Ковальский, Г. М. Сорокин, А. П. Ефремов. 1983. Бюл. № 42.

- Пат. № 2186386 РФ МКИ3 G01N33/30, 3/56. Способ определения смазывающей способности масел/Б.И. Ковальский, С.И. Васильев, С.Б. Ковальский, Д.Г. Барков. 2002. Бюл. № 21.

- Электрометрический метод контроля механохимических процессов при граничном трении скольжения/Б.И. Ковальский, Ю.Н. Безбородов, А.В. Юдин, О.Н. Петров//Трибология и надежность: сборник научных трудов X международной конференции (27-30 октября 2010 г.), Санкт-Петербург/ред.проф. К.Н. Войнов. -СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения. С 92-98.

- Исследование механохимических процессов моторных масел при граничном трении скольжения/Б. И. Ковальский, А.Н. Сокольников, О.Н. Петров, А.В. Кузьменко//Транстрибо. IV международный симпозиум по транспортной триботехнике. Сборник трудов. Санкт-Петербург. 2010. С 86-91.

- Определение смазывающей способности моторных масел по параметру суммарной продолжительности деформаций/Ю.Н. Безбородов, А.Н. Сокольников, В.Г. Шрам, О.Н. Петров, А. А. Игнатьев//Журнал «Вестник Иркутского государственного технического университета». Иркутск. №8 (67). 2012. С 125-129.