Результаты исследования психологических особенностей у подростков в депривационных условиях

Автор: Безрукова Анна Николаевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Реабилитация воспитанников детских домов - одна из потребностей современного общества. Воспитываясь в рамках закрытого учреждения, подросток находится в депривационных условиях, у него не сформирован навык удовлетворения базовых потребностей. В статье представлены основные результаты исследования особенностей доверия у подростков, находящихся в депривационных условиях. Доверие рассматривается через основные характеристики: самоотношение, самооценку, уровень субъективного контроля. В результате проведенного исследования нами были выделены портреты подростков. Это дало возможность определить проблемное поле, с которого начинается психологическая работа психолога с подростком. Полученные данные дают возможность разработать единую модель оказания помощи подросткам, находящимся в депривационных условиях. В основе лежат три составляющие, которые необходимо учитывать: индивидуально-психологические особенности, проблемное поле, социально-психологические особенности.

Депривационные условия, психологическая помощь, подростковый возраст, психология доверия, доверие к себе, доверие к другому

Короткий адрес: https://sciup.org/14974975

IDR: 14974975 | УДК: 159.922.6 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2015.4.19

Текст научной статьи Результаты исследования психологических особенностей у подростков в депривационных условиях

DOI:

В современном обществе остро стоит проблема реабилитации воспитанников из детских домов. Выходя из детского дома, молодые люди испытывают сложности в адаптации в окружающем мире, трудности также связаны с созданием семьи и функционированием в обществе как полноценной личности.

Депривационные условия – это особые условия, в которых человек испытывает нужду в чем-либо, возникает ситуация, в которой невозможно удовлетворить базовые потребности конструктивными способами. К депривационным условиям традиционно принято относить реабилитационные центры, приюты, детские дома. Кроме выше перечисленного к депривационным условиям относятся любые ситуации, в которых у ребенка, подростка нет возможности удовлетворить базовые потребности. Это не только физическое отсутствие чего-либо, но и психологическое (например, отсутствие общения, конфликтная ситуация, отсутствие выбора и др.).

В силу несформированности ценностных установок личности в целом подросток не способен преодолеть депривационные условия, что приводит к необратимым последствиям в виде деформации личности. Так, отсутствие сформированного доверия к себе и миру является одним из последствий депривационных условий [4, с. 103].

Доверие нами понимается прежде всего как внутренне необходимое условие возникновения и развития межличностных и общественных отношений, от меры доверия зависит социализация и адаптация человека [5, с. 52]. Мера доверия или парциаль-ность раскрывается в общении. Подростковый возраст является наиболее интересным в этом плане, так как именно в данном возрасте общение становится ведущим видом деятельности [7, с. 124–131].

Подростки стремятся найти свое место в обществе, в системе взаимоотношений, для них характерно внутреннее рассогласование представлений «Я и общество» и «Я в обществе» [6, с. 34–42]. На основе небольшого опыта общения, полученного в семье, подросток выстраивает свои взаимоотношения со сверстниками. Уровень развития доверия к миру зависит от особенностей отношений в семье на ранних этапах онтогенеза ребенка. В данном возрасте развитие самосознания зависит от уровня доверия к миру, которое формируется на основе прошлого опыта, прошлых переживаний. Это еще основание для формирования и проявления доверия к себе [3, с. 8].

Данные подростки – особая группа клиентов для психолога. Важным в любом консультировании является определение проблемного поля. Это первый шаг при работе с клиентом.

В процессе исследования особенностей доверия у подростков нами учитывались следующие критерии: во-первых, степень сфор- мированности доверия к себе и другому, во-вторых, основные характеристики доверия, в-третьих, парциальность доверия у подростков [1, с. 51–56].

В исследовании участвовало две группы: подростки, воспитывающиеся в семье, и подростки, находящиеся в реабилитационных центрах (время пребывания не менее 1 и не более 3 месяцев), всего приняло участие 330 человек [2, с. 115]. В качестве депривационного условия в исследовании нами рассматривается реабилитационный центр. Ребенок, воспитывающийся в семье, имеет возможность выбирать круг общения, время и длительность контактов, у детей, помещенных в центр, такая возможность чаще всего отсутствует. Рассмотрим результаты исследования доверия подростков.

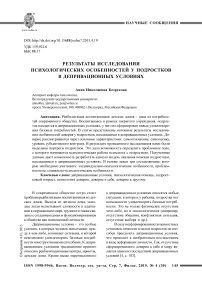

Как видно из рисунка 1, у подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях есть различия по уровню доверия к другому. В частности, высокие показатели по данному фактору отмечены у 75 % подростков, находящихся в депривационных условиях, и только у 9 % подростков, воспитывающихся в семье.

Средний уровень доверия к другому характерен для 58 % подростков, воспитывающихся в семье, и 24 % подростков вне семьи.

Низкие показатели выражены в большей степени в группе подростков воспитывающихся в семье 33 % и только у 1 % подростков, воспитывающихся в реабилитационном центре.

Для второй группы подростков свойственно больше доверять окружающим, тог-

Рис. 1. Процентное соотношение уровня доверия к другому у подростков из групп в семье и вне семьи

да как для подростков, воспитывающихся в семье, по данному показателю характерен средний уровень выраженности доверия к миру [2, с. 120].

По показателю доверие к себе для подростков из групп в семье и вне семьи характерны следующие процентные соотношения: для подростков, воспитывающихся в семье, высокий уровень выраженности доверия к себе 67 %, в группе подростков, воспитывающихся в реабилитационном центре, высокий показатель не выявлен 0 %; средний уровень доверия к себе 32 % в группе подростков в семье и 3 % в группе подростков вне семьи; низкий уровень доверия к себе характерен для 97 % подростков вне семьи и 1 % подростков в семье.

Полученные результаты указывают на то, что для подростков, воспитывающихся в семье характерен высокий уровень доверия к себе и средний или низкий уровень доверия к другому. Подростки второй группы, имеют высокий уровень доверия к другому и низкий уровень доверия к себе ( p < 0,001).

В ходе дальнейшего анализа проведенных методик были получены следующие результаты.

По результатам статистического анализа было выявлено, что для подростков первой группы свойственно приписывать и объяснять важные события своими действиями, для них характерно брать ответственность за свою жизнь в целом, высокие показатели по первой шкале – 68 %, что составляет 113 человек, тогда как подростки первой группы не видят связи между своими действиями и событиями, последние они рассматривают как случай – 44,75 %, или 64 подростка, при этом уровень значимости составляет менее 0,01 по первой шкале.

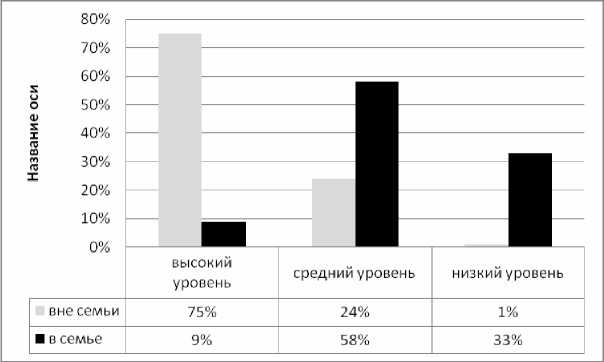

По шкале интернальности общих достижений (2 шкала) была выявлена следующая закономерность: подростки, находящиеся в депривационных условиях, связывают свои успехи с внешними обстоятельствами, везением, счастливой судьбой или помощью других людей. На рисунке 2 видно, что 96,5 % имеют низкие показатели по данной шкале. Подростки второй группы считают, что всего в своей жизни они добились сами и что они способны с успехом идти к намеченной цели в будущем, для них характерен высо- кий субъективный контроль над своими эмоциями, 61 % имеют высокий уровень по данной шкале.

на депривационные условия

По шкале интернальности в области неудач (шкала 3) подростки первой группы оценивают свои неудачи в зависимости от обстоятельств (средний уровень) – 79 %, другими словами, они могут в одинаковой степени обвинять себя в своих неудачах или стечение обстоятельств. У подростков второй группы (депривационные условия) более явно выражены крайние позиции: либо обвинение себя в своих несчастьях, либо перекладывание ответственности на других (приблизительно одинаковое число респондентов: 30 % – высокий уровень, 28 % – низкий уровень). Уровень статистической значимости по данной шкале менее 0,01.

По шкале интернальности в семейных отношениях подростки второй группы чаще склонны обвинять себя в событиях, происходящих в семье (35 % из числа опрошенных), тогда как подростки первой группы ответственность за происходящее в семье на себя не берут (1 % респондентов первой группы). Из рисунка 1 видно, что 85 % из первой группы (нет депривации) имеют средний уровень, другими словами, для подростков характерно обвинять как себя, так и ситуацию, окружающих.

По шкале в области учебных отношений были получены следующие данные: для подростков первой группы характерно придавать важное значение собственным усилиям в про- цессе учебной деятельности (54 % респондентов), тогда как для второй группы характерно придавать важное значение внешним обстоятельствам – учителям, ученикам, везению/ невезению (30 % опрошенных). При этом в обеих группах выражен и средний уровень по данной шкале, то есть подросток выбирает способ контроля, ответственности в зависимости от ситуации, другими словами, они подстраиваются под условия.

По шкале в области межличностных отношений были получены следующее данные: подростки первой группы в одинаковой степени считают ответственными за отношения с другими людьми как себя, так и других (77 %) от общего числа подростков первой группы. У подростков второй группы ярко выражено самообвинение, стремление завоевать уважение и симпатию других – 48 %, тогда как у подростков первой группы этот показатель равен 1 %.

По вышеописанным шкалам получились статистически значимые различия на уровне менее 0,01. Полученные данные дают возможность составить портрет подростков двух групп [1, с. 59–64].

Первая группа подростков характеризуется тем, что в большинстве ситуаций они берут ответственность за свою жизнь, за свои успехи и неудачи, при этом в семье для них характерно стремление обвинить других, переложить ответственность. В области учебных отношений (для подростков это прежде всего учеба) данная группа видит успех своей работы в своих способностях. В межличностных отношениях у данной группы наблюдается стремление переложить ответственность на других. Таким образом, в общении подростки, не находящиеся в депривационных условиях, склонны перекладывать ответственность за неудачи в данной сфере на других, в общении на первый план выходят личные качества, способности подростков.

Вторая группа подростков характеризуется прежде всего стремлением переложить ответственность за свою жизнь на окружающих. Неудачи и удачи для них – это лишь стечение обстоятельств. В общении неудачи подросток связывает прежде всего со своими действиями, он считает себя причиной всех проблем, которые возникают в семье, с друзья- ми, то есть с социально значимыми людьми. Ситуации, происходящие в учебных отношениях, связываются с внешними факторами.

Полученные результаты дают возможность говорить о том, что для подростков не находящихся в депривационных условиях, характерно стремление взять ответственность за свою жизнь, в отношениях с окружающими ответственность перекладывается на других. У подростков, находящихся в депривационных условиях, выражено стремление переложить ответственность за свою жизнь на внешние обстоятельства, во взаимоотношениях с окружающими они стремятся взять на себя ответственность за общение со значимыми людьми, но стремятся ее переложить на других в общении с социумом.

Дисперсионный анализ по критерию са-моотношения выявил наличие влияние депривации на самоотношение.

Как видно из таблицы 1, для подростков, воспитывающихся вне семьи, характерен низкий уровень интегрального чувства, для подростков, воспитывающихся в семье – высокий уровень интегрального чувства. В процентном соотношении 94 % подростка, воспитывающихся вне семьи, имеют низкий уровень интегрального чувства, тогда как 96 % подростков из второй группы – высокий уровень выраженности интегрального чувства. Только 1 % подростков из первой группы обладает высоким уровнем интегрального чувства. Данный анализ позволил выявить наличие влияние депривационных условий на интегральное чувство у подростков.

Таблица 1

Сопряженности условий воспитания со шкалой интегрального чувства

|

Условия воспитания |

Интегральное чувство |

Итого |

||

|

1–12 |

13–16 |

17–30 |

||

|

В семье |

0 |

6 |

160 |

166 |

|

Вне семьи |

136 |

6 |

2 |

144 |

|

Итого |

136 |

12 |

162 |

310 |

Как видно из таблицы 2, для подростков, воспитывающихся в семье, характерен высокий уровень самоуважения – 90 % (149 человек), который отмечен только у 0,7 % (1 человек) подростков, воспитывающихся вне се- мьи. Низкий уровень самоуважения имеют 98,6 % подростков, находящихся в депривационных условиях, у подростков второй группы в ходе исследования низкий уровень не выявлен (p > 0,01).

Таблица 2

Таблица сопряженности условий воспитания со шкалой самоуважения

|

Условия воспитания |

Cамоуважение |

Итого |

||

|

0–7 |

8–9 |

10–15 |

||

|

В семье |

0 |

17 |

149 |

166 |

|

Вне семьи |

142 |

1 |

1 |

144 |

|

Итого |

142 |

18 |

150 |

310 |

Из графика сопряженности, представленного на рисунке 1, видно, что по данному показателю группы имеют противоположные значения, что указывает на наличие взаимосвязи между наличием депривационных условий и самоуважением.

Высокий уровень по показателю аутосимпатия имеют подростки второй группы 85 % (123 человек), а в первой группе – низкий уровень наблюдается у 97 % (159 человек).

Однофакторный дисперсионный анализ выявил влияние условий воспитания на уровень субъективного контроля, на самоотноше-ние, неуверенность в себе и на доверие.

Для подростков второй группы характерны доверие к другому, низкий уровень доверия к себе и к миру при уровне значимости p < 0,001. У подростков первой группы выражено доверие к себе и к миру, низкий уровень доверия к другому. При этом чем выше уровень доверия к себе, тем ниже уровень доверия к другому, оптимальным показателем является средний уровень доверия к себе и, как результат, средний уровень доверия к другому. Другими словами, для подростков, воспитывающихся в семье, мера доверия выглядит как доверие к себе = доверию к другому.

Во второй группе доверие к себе < доверия к другому, у подростков первой группы средние значения доверия к себе = значениям доверия к другому.

Было выявлено также, что подростки второй группы имеют низкий уровень общей ин-тернальности, но по разным сферам деятельности уровень интернальности может быть как высоким, так и низким. В области достижений и неудач, в области производственных и семейных отношений для подростков характерно проявление низкого уровня интернальности, в области деятельности с окружающими – высокого уровня интернальности (p < 0,001). Для подростков из первой группы характерен высокий уровень общей интернальности. В области достижений и неудач, в производственных и семейных отношениях подростки имеют высокий уровень интернальности, в области деятельности с окружающими – низкий уровень интернальности.

Подростки второй группы проявляют неуверенность в себе и социальный страх, высокий уровень социальной готовности, стремление проявить себя, чтобы заслужить похвалу окружающих. Данные показатели напрямую связаны с уровнем доверия к себе. Подростки, не доверяющие себе, по результатам дисперсионного анализа, неуверенны в себе, для них характерен высокий уровень социального страха и социальной готовности, при рассмотрении взаимосвязи со шкалой доверия к окружающим выявлена взаимосвязь: чем выше уровень доверия к окружающим, тем выше социальная готовность ( p < 0,001). Подростки первой группы имеют низкий уровень неуверенности в себе, социального страха и социальной готовности.

Условия воспитания также влияют на самоотношение подростков. В исследовании выявлено, что существует связь между условиями воспитания и самоотношением. Подростки в депривационных условиях имеют высокий уровень самообвинения, низкий уровень самопринятия, самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, самоуверенности, низко оценивают ожидания в оценке себя. Данные шкалы показывают связь также со шкалами доверие к себе и доверие к окружающим. Чем выше уровень доверия к себе, тем выше са-мопринятие, самоуважение, аутосимпатия, самоуверенность, самоинтерес, ожидаемая оценка от окружающих выше. Вышеописанное характерно для подростков, не находящихся в депривационных условиях.

На основе проведенного исследования нами было определено проблемное поле, с которого начинается психологическая работа психолога с подростком. Полученные данные дали возможность разработать модель оказания психологической помощи подросткам, находящимся в депривационных условиях, которая включает в себя три блока:

– индивидуально-психологические особенности или проблемное поле;

– опыт преодоления трудностей или ресурсы;

– социально-психологические особенности.

Список литературы Результаты исследования психологических особенностей у подростков в депривационных условиях

- Безрукова, А. Н. Психологическое консультирование подростков с разным уровнем доверия/А. Н. Безрукова, О. В. Голубь. -Волгоград: Волгогр. гос. мед. ун-т, 2014. -188 с.

- Безрукова, А. Н. Психологические особенности доверия подростков, находящихся в депривационных условиях/А. Н. Безрукова//В мире научных открытий. -2013. -№ 9 (45). -С. 113-123.

- Голубь, О. В. Доверие к себе как внутриличностное образование старших подростков: автореф. дис. … канд. психол. наук/Голубь Оксана Викторовна. -Ростов н/Д, 2004. -21 с.

- Голубь, О. В. Профессиональное самоопределение в контексте социализации/О. В. Голубь//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -Волгоград, 2013. -№ 2 (20). -С. 100-107.

- Скрипкина, Т. П. Психология доверия/Т. П. Скрипкина. -Ростов н/Д: Изд-во пед. ун-та, 1997. -250 с.

- Фридман, Л. М. Психология детей и подростков/Л. М. Фридман. -М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2004. -480 с.

- Ярославцева, И. В. Депривированный подросток: личностные и психофизиологические особенности развития: дис.... д-ра психол. наук/Ярославцева Ирина Владимировна. -М., 2003. -361 с.