Результаты изучения просодических компонентов речи у заикающихся детей дошкольного возраста

Автор: Марченко А.С., Алтухова Т.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 12-1 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме формирования просодической стороны речи у дошкольников с заиканием. В работе представлены результаты экспериментального изучения состояния просодических компонентов речи и их психофизиологической базы у детей дошкольного возраста с невротической и неврозоподобной формами заикания, определены направления и условия совершенствования коррекционно-развивающей работы с этими детьми.

Заикание, дошкольники, просодика, темпоритм, интонация, коммуникационные навыки

Короткий адрес: https://sciup.org/170185759

IDR: 170185759 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11859

Текст научной статьи Результаты изучения просодических компонентов речи у заикающихся детей дошкольного возраста

На современном этапе развития дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в качестве одних из приоритетных направлений обозначены социально-коммуникативное и речевое развитие дошкольников, задачами которых являются: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, овладение речью как средством общения и культуры, развитие звуковой и интонационной культуры речи и др.

Речь, обладая коммуникативной функцией, выступает как важное средство общения. Особая роль в реализации ее коммуникативной функции принадлежит паралингвистическим средствам, «которые сопровождают речь, дополняют ее логической, эмоциональной, эстетической и другой информацией, а также сообщают об этнокультурных, психологических и других особенностях собеседника» [1, с. 5].

В Лингвистическом энциклопедическом словаре паралингвистика определяется, как «...совокупность невербальных средств, участвующих в речевой коммуникации» [2, с. 367]. Паралингвистические средства, сопровождающие речь, несмотря на то, что не входят в систему языка, «... в той или иной степени представлены в каждой речевой единице» [2, с. 367].

Традиционно принято выделять следующие паралингвистические средства: фонационные, к которым относятся темп, тембр, степень громкости и др.; кинетические: жесты, позы, мимика и другие выразительные движения; а также графические, включающие почерк, графические знаки и дополнения к буквам.

Существенным элементом паралингвистической фонации является просодия.

Просодия рассматривается в различных контекстах, в частности определяется как «система фонетических средств (высотных, силовых, временны́ х), реализующихся в речи на всех уровнях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтаг ма, фраза, сверхфразовое единство, текст) и играющих смыслоразличительную роль. Выделяются следующие элементы (компоненты) просодии: речевая мелодия, уда рение, временные и тембральные характеристики, ритм» [2, с. 378]. В такой трактовке термин «просодия» выступает сино нимом понятию интонация.

Для дошкольников с нарушениями речевого развития овладение просодической стороной речи может представлять определенные трудности. В исследованиях доказано, что при многих речевых дефектах отмечается нарушение мелодикоинтонационного оформления высказывания: при дизартрии (Е.Ф. Архипова, Г.В. Бабина, Е.Н. Винарская, Л.В. Лопатина и др.), ринолалии (Л.И. Вансовская, И.И. Ермакова, Г.В. Чиркина и др.).

Особенно это проявляется при заикании (Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, Ю.Б. Некрасова, Е.В. Оганесян, И.А. Поварова, Н.А. Рычкова, В.И. Селиверстов, Ю.О. Филатова и др.), что, в свою очередь, затрудняет становление коммуникативных навыков у заикающихся детей дошкольного возраста. Необходимость преодоления нарушений просодического компонента речи у заикающихся дошкольников определяет важность оценки его состояния.

Поэтому мы определили цель нашего исследования – выявить уровень сформи-рованности просодических компонентов речи у дошкольников с невротической и неврозоподобной формой заикания.

В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста 1 года обучения, из них 7 детей – с невротической формой заикания, 3 ребенка – с неврозоподобной (1 группа испытуемых); 10 детей 2 года обучения: 8 детей – с невротической формой заикания, 2 ребенка – с неврозоподобной (2 группа испытуемых). Стоит отметить, лишь 30% среди испытуемых составили девочки. Это подтверждает факт, что заикание встречается среди мальчиков значительно чаще.

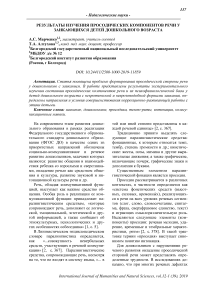

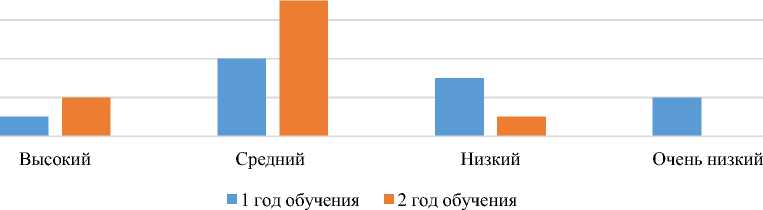

Изучались такие компоненты просодической стороны речи, как: темп, ритм, интонация, а также модуляция голоса, речевое и физиологическое дыхание, обеспечивающие просодию. В исследовании использовались задания и система оценивания, взятые из рекомендаций Е.Ф. Архиповой [3] и Г.А. Волковой [4]. Результаты изучения владения детьми интонацией представлены на рисунке 1.

■ 1 год обучения ■ 2 год обучения

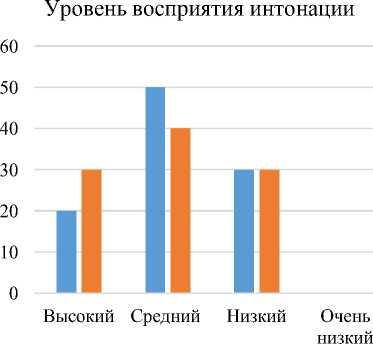

Уровень воспроизведения интонации

Высокий Средний Низкий Очень низкий

■ 1 год обучения ■ 2 год обучения

Рис. 1. Уровень владения интонацией заикающимися дошкольниками

Рисунок демонстрирует, что дошкольники с заиканием лучше воспринимают интонацию окружающих, чем сами её воспроизводят, кроме того, стоит отметить, что значительной разницы в показателях 1 и 2 группы не было выявлено.

Так, в 1 группе испытуемых восприятие интонации оказалось сформированным на высоком уровне только у 20% детей, на среднем – у 50%, на низком – у 30%, в то время, как высокого уровня воспроизведения интонации не было выявлено, по 40% детей показали средний и низкий уровни, а 20% – очень низкий уровень.

Во 2 группе высокий уровень восприятия интонации показали 30% участников исследования, остальные – средний и низкий уровни (60% и 30% соответственно). Высокий уровень воспроизведения интонации установлен у 10% детей, средний – у 60%; низкий – у 30% детей.

Стоит отметить, что в ходе исследования у 60% испытуемых возникли трудности при самостоятельном воспроизведении мелодики (вопросительной и восклицательной интонации).

Также было отмечено, что дети с неврозоподобной формой заикания и в 1 и во 2 группе справлялись с заданиями с большими трудностями, особенно это наблюдалось при воспроизведении интонационных отрезков. Их речь была сбивчивой и монотонной, особенно в момент возникновения речевых судорог. Дети не замечали своих ошибок и не стремились их исправить.

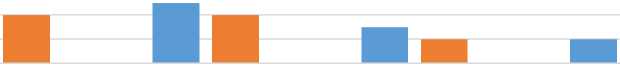

Дети с невротической формой заикания проявляли больший интерес к выполнению заданий, особенно, если вводилась игровая ситуация, справлялись с заданиями со 2-3 попытки, после указания взрослого на ошибки показатели выполнения задания улучшались. На рисунке 2 показан уровень сформированности интонации у дошкольников с невротической и неврозоподобной формами заикания.

80%

65%

Невротическая форма

35%

Неврозоподобная форма

60%

40%

20%

0%

Рис. 2. Результаты обследования интонации у детей с невротической и неврозоподобной формой заикания

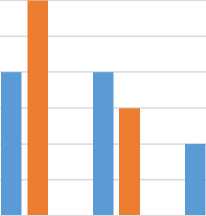

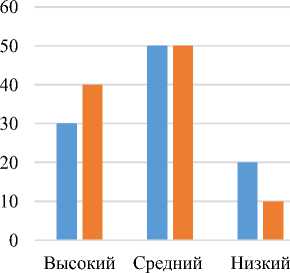

Общий уровень сформированности интонационного компонента речи представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Уровень сформированности интонационного компонента речи у заикающихся дошкольников

Сопоставляя данные, полученные у детей 1-го и 2-го года обучения, можно говорить о незначительных различиях в интонационном компоненте речи. В обеих группах преобладали средний (40% и 50% соответственно) и низкий (по 30%) уровни.

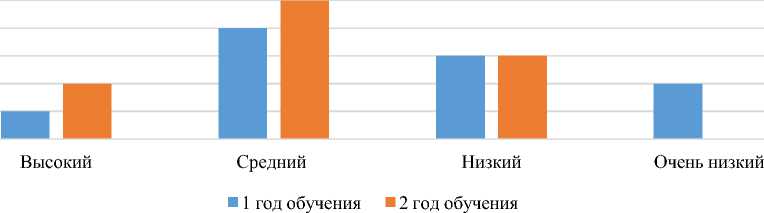

На рисунке 4 представлен уровень владения темпо-ритмической стороной речи.

Рис. 4. Уровень владения темпо-ритмической стороной речи заикающимися дошкольниками.

Полученные данные свидетельствуют о преобладании среднего уровня у детей как 1-го, так и второго года обучения (40% и 70% соответственно). По данному компоненту была выявлена более существенная разница между 1-й и 2-й группами испытуемых. У испытуемых 2-й группы возникали незначительные трудности только при самостоятельном управлении темпом речи, в то время как у детей 1 года обуче- ния возникли трудности во всех предложенных заданиях. Кроме того, стоит отметить, что воспитанники 2 группы с неврозоподобной формой с большинством заданий справились лучше, чем дети 1 группы с невротической формой заикания.

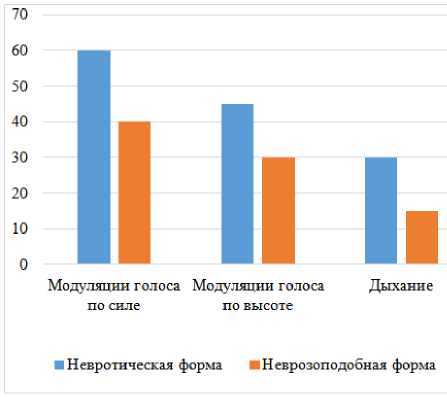

На рисунке 5 представлены результаты изучения владения модуляциями голоса заикающимися дошкольниками.

Рис. 5. Уровень владения голосовыми модуляциями заикающимися дошкольниками

Согласно полученным данным существенной разницы во владении модуляциями голоса в обеих группах установлено не было: 50% испытуемых из 1 и 2 групп продемонстрировали средний уровень, на высоком уровне с заданиями справились в первой группе – 30% детей, а во второй – 40% детей, низкий уровень установлен у 20% детей 1 группы и у 10% 2 группы.

■ 1 год обучения ■ 2 год обучения

Рис. 6. Уровень владения модуляцией голоса заикающимися дошкольниками

Уровень модуляций голоса по высоте

■ 1 год обучения ■ 2 год обучения

Очень низкий

В ходе обследования, нами было отмечено, что дети как 1, так и 2 года обучения лучше справлялись с заданиями на изменения голоса по высоте, особенно при сопряженном произношении (рис. 6). При выполнении заданий на изменения голоса по силе у детей были замечены сложности в воспроизведении изолированных звуков и звукоподражаний с понижением и повышением силы голоса, возникающие в процессе всего обследования независимо от формы заикания и года обучения ребенка, так как голос у большинства заикающихся детей громкий и высокий, они с трудом понижают его, и в этом случае переходят на шёпот, отмечалась быстрая утомляемость.

При обследовании физиологического и речевого дыхания были получены результаты, представленные на рисунке 7.

Тип дыхания и уровень сформированности физиологического и речевого дыхания.

верхнеключичный тип дыхания, уровень ниже среднего диафрагмальный тип грудной тип дыхания, высокий уровень дыхания,средний уровень

верхнеключичный тип дыхания, низкий уровень

■ 1 год обучения ■ 2 год обучения

Рис. 7. Уровень сформированности физиологического и речевого дыхания у заикающихся дошкольников

Было установлено, что для 50% заикающихся дошкольников 1 группы характерен грудной, поверхностный тип дыхания (средний уровень), при котором мышцы верхнего плечевого пояса находятся в состоянии излишнего напряжения, что приводит не только к недостаточному объёму и силе выдоха, но и к нарушению моторной координации вследствие дисбаланса между верхней и нижней частями тела. 20% испытуемых показали низкий уровень, а 30% – уровень ниже среднего. У этих детей проявлялись дыхательноголосовые и дыхательно-артикуляционные судороги, которые мешали полноценному процессу речевого дыхания. Перед вступлением в речь заикающиеся делали недостаточный по объему вдох, что не обеспечивало целостного произношения интонационно-смыслового отрезка сообщения. У всей группы детей навык дифференцировки носового и ротового дыхания, направленности воздушной струи оказался не сформированным или был сформирован на низком уровне.

Результаты, полученные у детей 2-го года обучения оказались несколько выше: 40% испытуемых продемонстрировали высокий уровень развития физиологического и речевого дыхания, у них был сформирован диафрагмальный тип дыхания, у 40% отмечался грудной тип дыхания и средний уровень сформированности дыхания; только у 10% испытуемых наблюдался верхнеключичный тип дыхания и уровень сформированности дыхания ниже среднего.

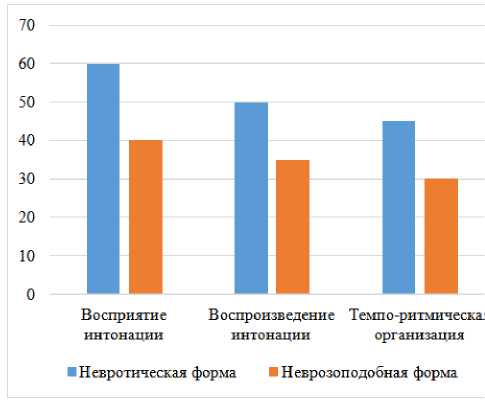

Таким образом, наше исследование показало уровень сформированности просодической стороны речи у дошкольников с заиканием ниже среднего. Кроме того, нами было проведено сравнение результатов, полученных при обследовании дошкольников 1 и 2 года обучения с невротической и неврозоподобной формами заикания (рисунок 8).

Рис. 8. Результаты изучения просодических компонентов речи и их психофизиологической базы у дошкольников с невротической и неврозоподобной формами заикания

Как мы видим, уровень сформирован-ности как просодических компонентов речи, так и психофизиологической базы (дыхания, голосовых модуляций) у детей с невротической формой оказался выше, что говорит нам о том, что неврозоподобная форма заикания является более сложным нарушением и нуждается в детальной и дифференцированной проработке всех компонентов просодической стороны речи. Таким образом, полученные данные и их анализ позволил нам сформулировать ряд выводов:

-

1. В обследованной группе заикающихся дошкольников преобладает средний уровень сформированности интонационного и темпо-ритмического компонентов речи, для которых характерны трудности при самостоятельном воспроизведении мелодики высказывания, монотонность, ускоренный темп и сбивчивый ритм речи.

-

2. Владение голосовыми модуляциями и речевым дыханием также находится у большинства испытуемых на среднем уровне, что проявляется в трудностях управления силой и высотой голоса (голос у большинства заикающихся детей громкий, резкий и высокий, они с трудом понижают его), а нарушение плавности речевого дыхания только усугубляет ситуацию, не давая плавно модулировать голосом.

-

3. Не отмечается существенной динамики в развитии интонационного компонента речи и голосовых модуляций, на что указывают результаты обследования детей 1-го и 2-го года обучения. Это определяет необходимость совершенствования коррекционно-развивающей работы в этом направлении.

-

4. Необходим дифференцированный подход к формированию просодических

компонентов речи и их психофизиологической базы у дошкольников с невротической и неврозоподобной формами заика- ния, так как при одинаковых условиях обучения они демонстрируют существенную разницу в изучаемых показателях.

Список литературы Результаты изучения просодических компонентов речи у заикающихся детей дошкольного возраста

- Крылов А.А. Паралингвистические средства коммуникации арабофонов и носителей русского языка // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2014. - № 4. - С. 5-13.

- Николаева Т.М. Паралингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 367-387.

- Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учебное пособие. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - С. 305-340.

- Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 680 с.