Результаты экспериментов по изготовлению скульптуры верхнепалеолитического облика костенковского типа

Автор: Волкова Ю.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальным путем определены основные стадии изготовления зооморфных, полиэйконических и антропоморфных изображений. Выделены локальные и универсальные факторы, влияющие на характеристики верхнепалеолитической скульптуры: единые условные изобразительные приемы, ограниченный набор возможных технологических операций, особенности использования материала и сочетания изобразительных приемов на определенном памятнике, индивидуальная манера мастера, технологические ошибки и случайности, тафономия предмета.

Верхний палеолит, искусство малых форм

Короткий адрес: https://sciup.org/14522997

IDR: 14522997 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Результаты экспериментов по изготовлению скульптуры верхнепалеолитического облика костенковского типа

Предметы верхнепалеолитического искусства малых форм обнаружены на различных памятниках Евразии. Свидетельства о подобных находках на других континентах, например в Америке, Африке, дискуссионны и не столь многочисленны (см., напр.: [Wendt, 1974; Purdy et al., 2010; Alpert, 2012]). В силу уникальности и выразительности предметов искусства малых форм большое количество работ посвящено вопросам поиска их значений. В то же время особый интерес представляют исследования процесса изготовления предметов, технологии обработки материала, позволяющие выявлять локальные изобразительные традиции, проводить их сравнительный анализ.

Люди эпохи верхнего палеолита в полной мере использовали ресурсы населяемой ими территории – до наших дней сохранились изделия из бивня мамонта, кости, рога, мягких пород камня, янтаря, сталактитов и др. (см., напр.: [Шовкопляс, 1972; Béguën, Clottes, 1990; Абрамова, 2005, 2010; Coltorti et al., 2010]). На ряде памятников, например Павлов, Дольни Весто-нице в Чехии, Майна в России (Сибирь), обнаруже- ны зооморфные и антропоморфные изображения из глины и глинистых смесей [Васильев, 1983; Klima, 1984; Pavlov I…, 2005]. Некоторые изделия своей формой и искусственно созданной текстурой поверхности напоминают природные объекты и материалы: зубы, ракушки, рыбью чешую, дерево и др. [Бибикова, 1965; Taborin, 1990; Chollet, Airvaux, 1990; White, 1997; Волкова, 2010].

Выявление всех звеньев операционной цепочки при создании предметов искусства малых форм, от выбора материала до подправки готового изделия, сопряжено с рядом проблем объективного характера и во многих случаях неосуществимо. Зачастую особенности материала и степень сохранности артефакта затрудняют проведение трасологиче ского анализа. Сложность восстановления технологии заключается и в том, что редко на памятнике обнаруживают серии предметов, а также заготовки и незаконченные изделия, позволяющие реконструировать полный цикл производства. Единичны и не находят прямых аналогий в других археологических комплексах предметы, выполненные из более редких материалов (стеатит, янтарь, серпентин, рог, сталактиты,

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (55) 2013

зубы и др.). Несмотря на это, отечественными и зарубежными исследователями получен ряд результатов в ходе изучения процесса создания верхнепалеолитической скульптуры.

Р. Уайт предложил схему создания верхнепалеолитического женского изображения, однако она отражает не столько технологический процесс, сколько гипотетическую систему воззрений и действий, сопровождающих его:

-

1) появление у людей особых представлений, связанных с женщинами;

-

2) появление представлений о связи материалов, изобразительных действий, предметов со сверхъестественной силой;

-

3) выбор и добыча сырья;

-

4) выбор содержания предмета;

-

5) организация производства (внутри группы людей, в пространстве и времени);

-

6) выбор орудий производства и выполнение соответствующих манипуляций;

-

7) изготовление желаемых предметов;

-

8) использование изображений во время каких-либо действий;

-

9) хранение изображений, основанное на представлениях о сохранении их силы [White, 1997].

М. Мюсси на основании привлеченных этнографических данных выделила четыре стадии изготовления статуэток с местонахождения Гримальди (Италия):

-

1) обтесывание, грубая обработка;

-

2) моделирование формы;

-

3) исполнение деталей;

-

4) выравнивание поверхности [Mussi, 1995].

Отечественный исследователь А.К. Филиппов отметил четыре технологических этапа создания скульптурных изображений, найденных на Мальтинской верхнепалеолитической стоянке:

-

1) грубая обтеска куска бивня;

-

2) создание схемы изделия;

-

3) моделирование формы;

-

4) исполнение деталей и нанесение орнамента [1983].

Г.А. Хлопачёв описал две схемы построения фигуры женских статуэток с памятников Русской равнины. Заготовки для них должны были иметь определенные пропорции и размеры. «Костенковская схема изготовления статуэток строилась относительно вертикальной оси симметрии скульптуры. Со стороны спины поверхность статуэтки задавалась двумя последовательными одинаковыми вырезами V-образной формы. С лицевой стороны V-образный вырез служил для разделения объема груди и живота» [Хлопачёв, 2006, с. 128]. «Хотылевская схема построения фигуры была строго ориентирована на заготовку в форме цилиндра (короткий стержень)… Отличительной чертой статуэток, изготовленных по хотылевской схеме, являлось отсутствие V-образного разреза, разделяющего грудь и живот» [Там же, с. 129]. По свидетельству Г.А. Хлопачёва, можно наблюдать преемственность между двумя схемами, а именно: «костенковская» является усложненным вариантом «хотылевской». Автором были выделены две группы стоянок: в первой для создания женских статуэток использовалась лишь одна из этих схем (Хотылёво-2, Авдеево (новый объект), оба комплекса Костёнок I), во второй – обе (старый комплекс Авдеево и Гагари-но) [Хлопачёв, 1998, 2006].

Многие исследователи отмечают, что мастер изначально полностью представлял, какой предмет он хочет создать. Оформление изделий было планируемым процессом, и определенная форма им придавалась уже на начальной стадии изготовления [Гвоздо-вер, 1953; Филиппов, 1983; Громадова, 2012; и др.]. Зачастую удачно использовались природные свойства материала: при помощи минимальных подправок естественные изгибы, рельеф поверхности заготовки трансформировались в задуманную изобразительную деталь.

Изучение серии скульптурных изображений из мергеля и мягкого известняка со стоянки Костёнки I

В рамках изучения технологии изготовления предметов искусства малых форм интерес представляет коллекция серийных изделий из мергеля и известняка, обнаруженных в культурном слое Костёнок I П.П. Ефименко, – ок. 300 образцов, представляющих собой скульптурные и резные антропоморфные и зооморфные изображения и разного рода поделки [1958]. Исследования мергеля с этой стоянки, проведенные Г.Ф. Коробковой, показали, что все резаные линии и рельефы на камнях искусственного происхождения и изделия изготавливались при помощи кремневых ножей с различной шириной лезвия, резцов и проколок [1969]. Характеристики и особенности данных артефактов позволяют рассмотреть на их примере несколько аспектов: природу фрагментированности и незаконченности большинства изделий, наличие по-лиэйконических изображений в данной изобразительной традиции, возможность проведения технологических экспериментов по изготовлению аналогичных предметов из подобного материала и восстановления операционной цепочки.

По мнению некоторых исследователей, результаты изучения фрагментов женских статуэток из рассматриваемой коллекции указывают на то, что фигурки, в отличие от изготовленных из бивня мамонта, были сознательно разломаны. Возможно, эти различия обусловлены назначением, ритуальной функцией предметов [Абрамова, 1966; Дюпюи, 1999; Дюпюи,

Праслов, 1999]. В гроте Истюриц обнаружены аналогично фрагментированные зооморфные изображения из песчаника [Mons, 1986]. На граветтийских стоянках Моравии также отмечено преднамеренное разрушение терракотовых статуэток, что исследователи связывают с обрядами охотничьей магии [Svoboda, 1999]. Д. Дюпюи, однако, в своих последующих исследованиях коллекции из Костёнок I приходит к выводу о намеренном изображении незаконченного женского туловища или его частей, по аналогии с предметами со стоянок Дольни Вестонице и Павлов. По ее мнению, данное явление встречается в изобразительном творчестве и в последующие эпохи [Dupuy, 2012].

Э.Е. Фрадкин считал, что многие неопределенные куски мергеля, описанные П.П. Ефименко, представляют собой скульптурные изображения людей и животных. При этом почти половина из них является продуктом особого вида творческой деятельности человека эпохи верхнего палеолита. Исследователь предположил, что на каждом изделии выполнены одновременно не одно, а два, три, четыре и более скульптурных изображений. Это явление он назвал по-лиэйконией (греч. «поли» – много, «эйкон» – образ, изображение) [Фрадкин, 1969].

Происхождение полиэйконических изображений, возможно, связано с более многочисленной, датированной ранним временем категорией природных объектов (камней, минералов, костей и др.) с уникальным морфологическим обликом, а именно, антропо- и зооморфным. Подобные предметы, вероятно, олицетворяли людей или животных, с которыми имели определенное сходство (см., напр.: [Edwards, 1978]). Гипотеза о том, что созданию древней скульптуры предшествовали собирание и сохранение природных фигуративных изображений (манупортов), их дальнейшая подправка и завершение естественной модели, была выдвинута в самом начале изучения древнего искусства Ж. Буше де Пертом (см.: [Столяр, 1985]). Данные действия, возможно, были обусловлены присущими человеческой природе склонностью к формированию иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта (па-рейдолией), и способностью видеть систему в совокупности случайных или бессодержательных данных (апофенией) [Helvenston, Hodgson, 2010; Bustamante, Fay Yao, Bustamante, 2010].

Экспериментальное изготовление скульптуры верхнепалеолитического облика костенковского типа

С учетом описанных исследователями основных особенностей создания изделий из мергеля и известняка с памятника с Костёнки I нами был проведен ряд экспериментов по изготовлению подобных предметов из мела: фигурок животных, полиэйконического изображения, женской скульптуры ко стенковского типа. М. Мюсси, описывая особенности создания женских статуэток из мягкого камня с местонахождения Гримальди, указывает, что в качестве исходного материала использовались небольшие камни подходящей формы [Mussi, 1995]. То же отмечает и Д. Дюпюи относительно изделий из мергеля и мела со стоянки Костёнки I. Возможно, исходный материал был найден вблизи выходов этих пород на поверхность [Dupuy, 2007].

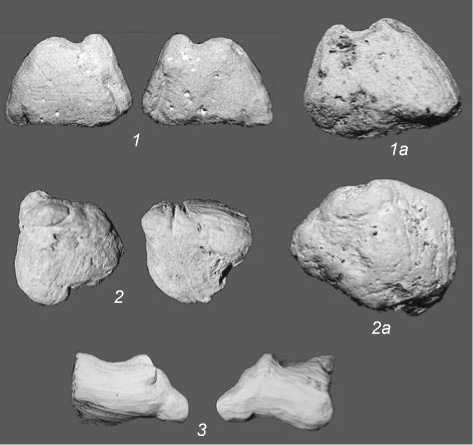

Для экспериментов отбирались куски мела, естественная форма которых напоминает силуэты животных или частей их туловища (рис. 1, 1а , 2а ). В данном случае можно обозначить три этапа изготовления изображений: 1) моделирование формы, 2) исполнение деталей, 3) выравнивание поверхности. Стадия первичной обработки отсутствует, по скольку уже суще ствует заготовка – исходный материал подходящей формы. Размеры таких изделий в среднем 2–3 см, время изготовления одного изображения (рис. 1, 1, 3 ) не более 20 мин: первый этап – до 7 мин, второй – 5–7, третий – 3–5 мин. Для создания полиэйконического изображения, представляющего животное семейства кошачьих и медведя, потребовалось чуть больше времени: соответственно 12, 22 и 10 мин.

Все предметы были изготовлены при помощи пластинчатого скола, полученного при расщеплении

0 3 cм

Рис. 1. Экспериментально изготовленные из мела предметы искусства малых форм верхнепалеолитического облика.

1 – фигурка мамонта, 1а – заготовка для нее; 2 – полиэйкониче-ское изображение, 2а – заготовка для него; 3 – изображение головы медведя.

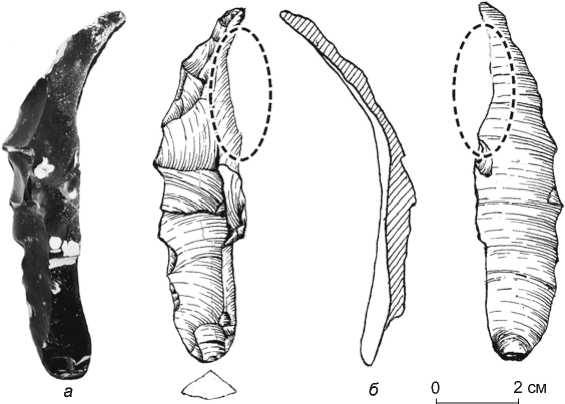

Рис. 2. Экспериментально изготовленная кремневая пластина (пунктиром отмечена зона износа рабочего края).

териала при помощи скобления. Исходя из наблюдений в ходе создания подобных изображений, можно отметить, что, если вся поверхность верхнепалеолитических фигурок из мергеля сглажена, т.е. они не являются обломками других, более крупных изделий, для более легкой их обработки предположительно выбирались куски, имеющие определенную форму, напоминающую тот или иной природный объект. Нельзя также исключить вторичную утилизацию - использование некоторых частей более крупных фрагментированных фигурок.

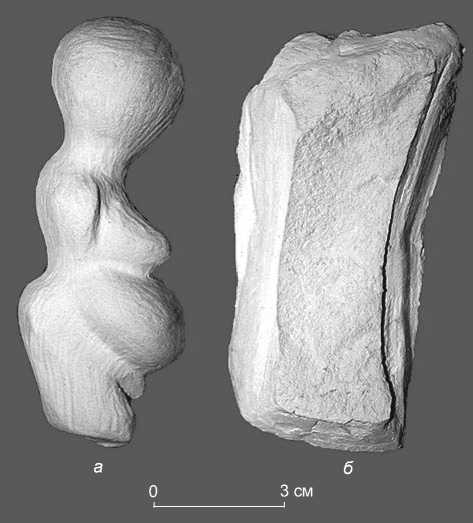

При изготовлении женских изображений начальным этапом была разметка заготовки (голова - торс (грудь, живот) - ноги). При помощи скола скоблением моделировалась голова, слегка наклоненная вперед. Затем оформлялись плечи, грудь и живот.

одноплощадочного нуклеуса в ходе экспериментов по моделированию различных способов первичного

Последние разделялись V-образным вырезом, который выскабливался с помощью пластины (рис. 3).

раскалывания черного мелового кремня из выходов у с. Хотылёво Брянского р-на Брянской обл. (рис. 2). То же самое сырье характерно для целого ряда памятников каменного века, обнаруженных в районе этого села начиная с 1950-х гг, и в частности для широко известных многослойного памятника Хотылёво-1 и стоянки Хотылёво-2. Для экспериментальной резьбы по мелу/мергелю был выбран пластинчатый скол с наиболее ровными (не извилистыми) кромками в ме- диальной и дистальной частях. Его вторичная обработка не производилась, т.к. одной из целей эксперимента являло сь установление минимального количества характеристик орудия, необходимых для его успешного использования при резьбе по мягкому материалу. При работе пластинчатым сколом в руке была зажата его проксимальная часть и, таким образом, рабочий участок располагался по правому краю дистальной, его длина 35 мм.

Стоит заметить, что кремневое сырье на памятниках Костёнки и Хотылёво различается по составу [Юргенсон, Гиря, Мороз, 2012]. Эти различия могут влиять на петрофизические и технологические свойства кремней. Следовательно, при использовании костенковских кремней результаты эксперимента (длительность изготовления предметов, степень изношенности рабочего края орудия и т.п.) могут быть несколько иные, но незначительно отличающиеся от полученных.

Можно выделить четыре операции, легко выполнимые полученным сколом применительно к рассматриваемому материалу: резание, пиление, скобление и сверление. Для выравнивания поверхности рабочим краем снимался тончайший слой ма-

В описываемом случае мы не совсем рассчитали пропорции изготавливаемой фигурки и ноги оказались слегка редуцированными, на первый взгляд, обломанными. Завершающий этап - подправка изображения. Рабочим краем выскабливался лишний мел из-под груди, живота; снимался тонкий слой материала и сглаживались углы, создавались округлые формы головы, груди, живота. Некоторые детали подправ-

Рис. 3. Экспериментально изготовленное из мела изображение женщины ( а ) и заготовка для него ( б ).

лялись интуитивно, под воздействием эстетического чувства («так будет красивее»).

Согласно проведенным нами экспериментам, изготовление из мела скульптурного изображения костен-ковского типа с помощью кремневого пластинчатого скола в среднем занимает не более 5 ч. Если учесть данные Дж. Хана, которому для создания копии фигурки лошади из Вогерхельда потребовалось более 40 ч [Hahn, 1990], можно заключить: изготовление скульптуры из бивня занимает почти в 8 раз больше времени, что, вероятно, влияет на степень ее ценности в глазах создателей.

Также нами был проведен эксперимент по намеренному разламыванию специально сделанной женской фигурки из мела. При бросании с высоты более 1 м она раскололась на несколько частей, которые впоследствии можно использовать для изготовления силуэтных изображений животных или их голов (рис. 4). Поверхность излома отличается от обработанной наличием острых краев. Это свидетельство может быть учтено при анализе фрагментов и определении их природы: намеренное разламывание или изначальная незаконченность.

В целом время создания маленькой зооморфной фигурки (или головки) варьирует от 7 до 20 мин, антропоморфной, в зависимости от размера, – от 1,5 до 5 ч. Некоторую сложность представляет исполнение деталей миниатюрного женского изображения используемым пластинчатым сколом – необходимы более мелкие орудия, однако в нашем эксперименте они не применялись. При помощи пластинчатого скола длиной 100 мм с рабочим краем в 35 мм можно делать как небольшие силуэтные изображения животных, так и достаточно крупные (ок. 110 мм) антропоморфные. Следы на поверхности законченных изделий рельеф-ны, полностью повторяют рабочий край используемого пластинчатого скола. Зона износа орудия при небольшом увеличении представляет собой поверхность с фасетками выкрошенности по кромке края. Мел остается в микротрещинах кремня и легко различается при малейшем увеличении (см. рис. 2, б ).

Выводы

Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Для изготовления скульптурного изображения из мела оптимальным является использование пластинчатого скола без вторичной обработки, с острым рабочим краем, позволяющее с легкостью осуществлять следующие технологические операции: резание, пиление, скобление.

-

2. На законченных изделиях остаются отчетливые следы, повторяющие рабочий край пластинчато-

- Рис. 4. Обломки экспериментально изготовленного из мела изображения женщины.

-

3. Для изготовления мелких зооморфных изображений могли быть использованы наиболее подходящие фрагменты разломанных более крупных фигур.

-

4. Время создания скульптуры из мела предположительно в несколько раз меньше, чем из бивня.

-

5. Предпочтение отдавалось исходному материалу с естественной формой, напоминающей части тела животного или человека. В этом случае этапы создания изображения следующие: моделирование силуэта, исполнение деталей, выравнивание поверхности.

го скола, которые можно увидеть даже невооруженным глазом.

В целом можно говорить о существовании универсальных и локальных факторов, влияющих на основные характеристики предметов искусства малых форм.

Универсальные факторы:

– единые условные изобразительные приемы: изображение женской фигуры в утрированной или схематичной манере, треугольник как знак женского пола, схематичные контуры туловища млекопитающих, простейшие геометрические элементы орнамента и др., обусловленные единой природой как изображаемых объектов, так и человеческого мышления;

– ограниченный набор технологических операций в процессе создания предметов искусства малых форм

(сохранившихся до нашего времени), детерминированный повсеместным использованием ограниченного набора материалов.

Локальные факторы:

-

– особенности использования материала на отдельном памятнике и технологии его обработки, например, различия в первичном расщеплении бивня, в формах заготовок и др.;

-

– выбор обитателями определенной стоянки наиболее оптимального набора изобразительных приемов, орнаментальных мотивов из ограниченного числа возможных;

-

– исполнение предмета в индивидуальной манере мастера;

-

– технологические ошибки, случайности;

-

– тафономия предмета в рамках определенного памятника – влияние условий залегания на сохранность предмета.