Результаты комплексных исследований Мангупского городища и его округи в 2015 г

Автор: Герцен А.Г., Науменко В.Е., Душенко А.А., Корзюк Д.В., Лавров В.В., Смекалова Т.Н., Шведчикова Т.Ю., Чудин А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье и новое время

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена предварительным результатам междисциплинарных археологических исследований Мангупского городища в 2015 г. Традиционным объектом раскопок являлся Дворец правителей княжества Феодоро (1425-1475 гг.).В рамках проекта «Население Дороса-Феодоро по результатам комплексного археолого-антропологического анализа некрополей Мангупского городища (IV-XVII вв.н. э.)» начаты исследования церкви Св. Георгия (XIV-XVI вв.). Еще один новый проект экспедиции - «Историческая топография “страны Дори” в Юго-Западном Крыму. Комплексные археолого-геофизические исследования». Он призван активизировать археологическое изучение округи Мангупа. В этом году в ходе него проводились раскопки «базилики Маркевича» (IX-X вв.) и гончарного центра Суатканв Адым-Чокракской долине к югу от Мангупа. Наиболее отдаленным объектом исследований стала ранневизантийская крепость Сиваг-Кермен в среднем течении реки Бельбек (VI в.).

Юго-западный крым, таврика, мангуп, страна дори, дорос, княжество феодоро, адым-чокракская долина, дворец, храм св. георгия, базиликамаркевича, суаткан, гончарный центр, сиваг-кермен

Короткий адрес: https://sciup.org/14328296

IDR: 14328296

Текст научной статьи Результаты комплексных исследований Мангупского городища и его округи в 2015 г

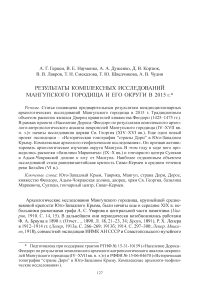

Археологические исследования Мангупского городища, крупнейшей средневековой крепости Юго-Западного Крыма, были начаты еще в середине XIX в. небольшими раскопками графа А. С. Уварова в центральной части памятника (Уваров, 1910. С. 14, 15). В дальнейшем они периодически возобновлялись работами Ф. А. Брауна в 1890 г. (Отчет…, 1890. Л. 18, 21–23, 34; Браун, 1891), Р. Х. Лепера в 1912–1914 гг. (Лепер, 1913а. С. 266–269; 1913б; 1914. С. 297–300; Лепер, Моисеев, 1918), совместной экспедиции ИИМК АН СССР и Севастопольского музейного объединения в 1938 г. (Веймарн, 1953; Тиханова, 1953; Якобсон, 1953). С 1967 г., с момента создания Мангупской археологической экспедиции Симферопольского педагогического института (ныне Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского; далее – КФУ), изучение городища приобрело систематический характер, направленный на решение трех наиболее важных задач (Герцен, Науменко, 2012). Во-первых, доследование крупных архитектурно-археологических комплексов Мангупа (Цитадели на м. Тешкли-бурун, Большой трехнефной базилики, дворца, храмов Св. Константина и Св. Георгия в центральной части городища, синагоги в верховьях балки Табана-дере), раскопки которых были начаты еще в конце XIX – начале XX в. и остались, по разным причинам, незавершенными (рис. 1). Во-вторых, охранно-археологическое изучение могильников и отдельных храмовых и производственных комплексов в округе памятника. В-третьих, зондирование отдельных элементов Мангупской крепости, укреплений Главной линии обороны и поселений в верховьях балок с целью получения сведений об их планиграфии, стратиграфии и хронологии1.

Раскопки Мангупа в этом полевом сезоне лишь на первый взгляд являлись продолжением отмеченной общей программы систематических исследований памятника. В действительности, они имели две важные особенности. Во-первых, отличались от прошлых лет своей масштабностью. Общая площадь участков исследований на различных археологических объектах городища и его округи составила порядка 900 кв. м. Во-вторых, в сравнении с прежними сезонами, в составе экспедиции увеличилось количество специалистов из различных научно-исследовательских центров России. Помимо штатных сотрудников экспедиции в раскопках приняли участие антропологи и специалисты в области ГИС-технологий Института археологии РАН (руководитель группы – Т. Ю. Шведчикова), археозоолог Института зоологии НАН Украины Е. Яниш и геофизики Санкт-Петербургского государственного университета (Т. Н. Сме-калова и А. В. Чудин). Их присутствие, безусловно, обеспечило более качественный и, самое главное, междисциплинарный характер изучения памятника.

Все это стало возможным благодаря двум новым проектам Мангупской экспедиции, поддержанным финансово ведущими российскими научными фондами. Прежде всего, речь идет о проекте «Население Дороса–Феодоро по результатам комплексного археолого-антропологического анализа некрополей Мангупского городища (IV–XVII вв. н. э.)» (РГНФ, проект № 15-31-10159), предполагающем всесторонний анализ и издание антропологических коллекций за многие годы исследований городища, в том числе происходящих из раскопок Большой базилики (1975–2004 гг.), церкви Св. Константина (1993–2001 гг.) и ряда раннесредневековых могильников в округе Мангупа – в балке Алма-лык–дере (1996–2013 гг.), Адым-Чокрак (1995–1999 гг.), Южный I и Южный II (1996–1997 гг.), до сих пор практически не введенных в научный оборот

Рис. 1. Общий план Мангупского городища с указанием основных объектов исследований

А – 1-я линия обороны; В – 2-я линия обороны; С – цитадель а – объекты археологических исследований; б – оборонительные стены; в – границы плато

1 – Северный монастырь; 2 – Стратиграфический раскоп в Табана-дере; 3 – Миква; 4 – Синагога; 5 – Базилика; 6 – Дворец; 7 – Церковь Св. Георгия; 8 – Храм 2015 г.; 9 – Церковь Св. Константина; 10 – Южный монастырь; 11 – Стратиграфический раскоп на склоне мыса Тешкли-бурун; 12 – Октагон; 13 – Северо-восточный монастырь; 14 – Лагерная балка

( Бармина, Пономарев , 2001; Пономарев , 2001; Герцен, Пономарев , 2003; Jacobi u. a. , 2013; Brandt u. a. , 2013). В рамках проекта предполагается дополнительное проведение раскопок на площади некрополей в балке Алмалык-дере и вокруг церкви Св. Георгия на Мангупе. Выбор этих объектов для исследований не случаен. Алмалыкский могильник (вторая половина IV – VII в.) широко известен за пределами Крыма как один из эталонных некрополей эпохи «Великого переселения народов» в этой части Европы ( Gertsen, Mączyņska , 2000. S. 522–540; Mączyņska et al. , 2011. P. 154–172; Gercen u. a. , 2013). Церковь св. Георгия, как и еще один однотипный ей храм Св. Константина на территории Мангупского плато, является, на наш взгляд, потенциально одним из лучших архитектурноархеологических комплексов для изучения погребального обряда и социальной организации христианских общин Юго-Западного Крыма в поздневизантийское и раннеосманское время. Безусловно, антропологические исследования в процессе этих работ имеют важнейшее значение.

Другой проект - «Историческая топография “страны Дори” в Юго-Западном Крыму. Комплексные археолого-геофизические исследования» (РФФИ, проект № 15-06-04670), – призван активизировать изучение округи Мангупского городища с целью уточнения ее археологической карты. Особенностью проекта является широкое применение естественно-научных методов, особенно данных магниторазведки, в ходе раскопок известных уже археологических объектов и пешеходных разведок местности. Высокую эффективность такой методики показали работы на южной периферии Мангупа, в Адым-Чокракской долине, которые проводились в течение 2010–2013 гг. (об их общих итогах см.: Науменко , 2014).

Исследования 2015 г. были сосредоточены на площади пяти объектов. На территории Мангупского плато продолжены раскопки дворца правителей княжества Феодоро, которые ведутся с 2006 г. Одновременно, как уже говорилось, начато изучение церкви Св. Георгия и ее некрополя в верховьях мыса Ел-ли-бурун. В округе городища исследованиями были охвачены ряд памятников Адым-Чокракской долины – так называемая «базилика Маркевича» и гончарный центр в урочище Суаткан. Наконец, еще одним новым археологическим объектом экспедиции стало средневековое укрепление Сиваг-Кермен в районе с. Верхнесадового Нахимовского района г. Севастополя.

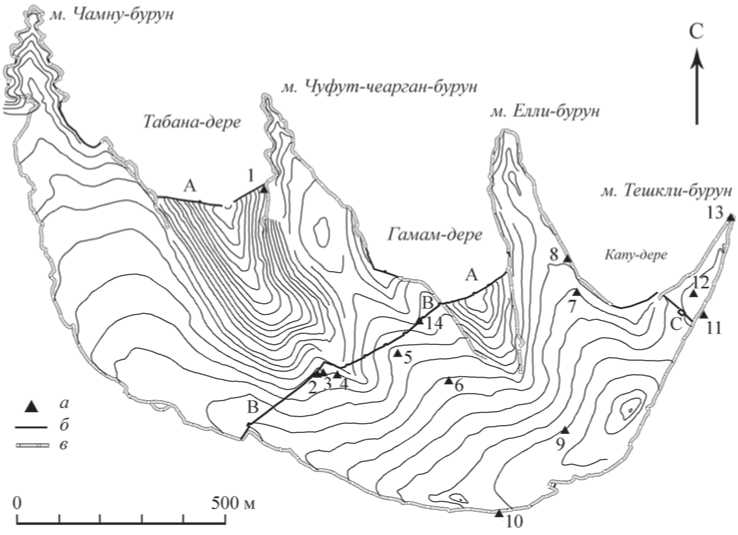

Дворец правителей княжества Феодоро (рис. 2). Первые его раскопки провел в 1912–1914 гг. Р. Х. Лепер, затем небольшие работы на памятнике осуществлялись А. Л. Якобсоном в 1938 г., Е. Г. Суровым в 1968 г. и Е. В. Веймарном в 1974 г. К сожалению, результаты этих исследований слабо введены в научный оборот (Лепер, 1913б. С. 78, 79, 149–154; Якобсон, 1953; Суров, 1972; Веймарн, Иванов, 1975). Практически не издан массовый археологический материал2. Лишь отдельные группы находок (эпиграфика, глазурованная керамика, в том числе с монограммами из коллекции Государственного Эрмитажа) стали предметом специальных исследований (Латышев, 1918. С. 18–20. № 2–4; Малицкий, 1933. С. 25–26, 33–35; Даниленко, Романчук, 1969. С. 116, 117, 122, 123 (группа II, тип 2). Табл. 2; Залесская, 1993. С. 370–374; Байер, 2001. С. 206, 208; Мыц, 2005. С. 294, 295. Рис. 2, 5, 6; 5; 6; 9; Залесская, 2011. С. 217–220. № 451–456). Тем не менее, эти раскопки не только привлекли внимание к уникальному археологическому объекту Крымских предгорий, но и позволили установить его объективную дату – в пределах 1425–1475 гг.; предположить, что дворцу топографически предшествовал какой-то крупный общественный комплекс либо группа усадеб, а также получить материальную источниковую базу для длительной дискуссии о композиционно-художественном решении комплекса. В рамках этой дискуссии были выдвинуты две гипотезы об асимметричности плана дворца, северную и юго-восточную границы которого определяли трехэтажная башня (помещение А) и двухэтажный парадно-жилой комплекс (помещение С) (А. Л. Якобсон), либо о его симметричной планировке, полностью ограниченной на местности крепостными стенами (Е. Г. Суров). Несмотря на незавершенность раскопок памятника, его границы представлялись исследователям вполне понятными и поддающимися реконструкции.

В 2006 г. раскопки дворца были возобновлены и сразу приобрели планомерный характер. За последние годы культурный слой дворцового времени изучен на площади почти 1,5 тыс. кв. м, что составляет, по нашим прогнозам, примерно половину территории памятника. Полностью завершены раскопки девяти архитектурных комплексов дворцового ансамбля, работы на которых были начаты нашими предшественниками: оборонительной северной башни (помещение А), основного здания (помещение С) с прилегающими постройками (помещения Д, Е, G, H и I) и двумя галереями (помещения В и F). Однако главным результатом новейшего этапа исследований дворца является все-таки открытие новых архитектурно-археологических объектов, составлявших единое целое с ним – так называемой «южной улицы», топографической границы памятника в этом направлении, жилых построек, примыкающих к ней (помещения K, L, M), и, конечно, помещения J, наличие которого не только значительно расширяет размеры дворца к западу от участков исследований 1912–1914, 1938, 1968 и 1974 гг., но и указывает на необходимость, вероятно, отказаться от имеющихся, на сегодняшний день, реконструкций его планировки, предложенных А. Л. Якобсоном и Е. Г. Суровым.

Основными объектами раскопок дворца в 2015 г. стали «помещение J», наиболее западное, на сегодняшний день, сооружение в пределах дворцового комплекса, и «дворцовая площадь», примыкающая к нему с юга.

Помещение J , как показали раскопки этого года, представляет собой трехкамерную постройку прямоугольной формы общими размерами 19,6 × 7,3–7,6 м. Его стены сложены из бутовых камней среднего размера с лицевой подтеской, с использованием хорошо обработанных блоков в углах сооружения, на известковом растворе, в технике трехслойной двупанцирной с забутовкой кладки. Их ширина – в пределах 0,8–1 м, за исключением западной стены (до 1,2 м).

Работы этого года приостановлены на уровне земляного «пола» помещения, имеющего местами два ряда известковой обмазки. Уточнена дата его гибели, очевидно, связанная с событиями турецкой осады Мангупа в 1475 г. До полного доследования постройки оставляем открытым вопрос времени ее строительства, тем более, что в процессе финальной зачистки открыты хозяйственные комплексы, связанные с ремонтами памятника. В любом случае, эта дата не выходит за пределы общей хронологии дворца, т. е. периода 1425–1475 гг. Безусловным успехом работ 2015 г. является открытие хорошо выраженного горизонта времени функционирования дворца к северу от помещения J, где поверхность слоя 1425–1475 гг. отмечена обилием створок раковин устриц.

«Дворцовая площадь» открыта к югу от помещения J (Герцен и др., 2014. С. 204, 205). Ее контуры ограничены стенами помещений C, H, J и трассой «южной дворцовой улицы». В ходе раскопок выявлен лишь восточный участок площади общими размерами 9,2 × 9,7 м. В западном направлении вымостка была полностью разобрана, вероятно, в «турецкий» период истории Мангупа. По структуре представляет собой участок «дневной поверхности» времени функционирования дворца, вымощенный массивными известняковыми и мергелевы-ми плитами с максимально реконструируемыми размерами 1 × 1 м и 1,2 × 0,8 м. Судя по стратиграфическим наблюдениям и хронологии датирующих находок, время функционирования площади укладывается в пределы позднего периода истории дворца (около 1454–1475 гг. или 1462–1475 гг.).

Благодаря полному доследованию участка «дворцовой площади» в 2015 г., впервые в истории изучения дворца удалось выявить отдельные презентабельные комплексы додворцового времени в этой части Мангупского плато. Среди них отметим засыпь скального сооружения X в., перекрытого стеной помещения H дворцового периода3, и заполнения нескольких хозяйственных ям с находками XIV в., в том числе чашами из золотоордынского псевдо-селадона и византийских глазурованных мисок с монограммой «Димитрий» либо с орнаментом, сочетающим технику «шамплеве» и «сграффито» (группа «Elaborate Incised Ware»). Из уникальных находок этого сезона отметим фрагмент глазурованной чаши местного производства с остатками 3-строчной монограммы с именем одного из последних правителей княжества Феодоро князя Исаака (1466–1475) (HΣΑΑΚ Αθω… Τ…), коллекцию свинцовых пломб (6 экз.) и обширное нумизматическое собрание (более 120 экз.), охватывающее весь период истории городища – от III до XVIII в.

Храм Святого Георгия расположен в верховьях м. Елли-бурун, непосредственно у крутого поворота грунтовой дороги из Капу-дере на территорию городища. Он известен в отдельных позднесредневековых источниках. В частности, турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Мангуп в 1666–1667 гг., упомянул заброшенный христианский храм на оконечности Мангупского плато, внутри которого еще сохранялась in situ плита с рельефным изображением Св. Георгия ( Челеби , 2008. С. 79). Нижняя часть барельефа была обнаружена во время небольших раскопок памятника в 1912 г. Р. Х. Лепером, что дало основание отождествить его с церковью Св. Георгия Эвлия Челеби ( Лепер , 1913б. С. 74, 75). К сожалению, материалы этих исследований практически не введены в научный оборот и, скорее всего, не сохранились. Из кратких отчетов Р. Х. Лепера и наших наблюдений в процессе раскопок ясно лишь, что в результате работ 1912 г. внутри храма был выбран культурный слой до уровня «пола» и заполнение гробницы в его юго-западном углу. Снаружи, на площади узкой траншеи, открыт внешний контур церкви и зачищена скальная гробница-костница (в виде склепа) до уровня погребений. С учетом этой скудной информации, в 2015 г. Мангупская экспедиция обратилась к доследованию памятника в рамках уже отмеченного проекта РГНФ.

Храм Св. Георгия представляет собой однонефную церковь с апсидой, общими размерами 9,6 × 6 м (рис. 3). Ориентирован строго по оси запад–восток. Состоит из прямоугольного наоса (6,3 × 4,4 м) и алтарной части (2,4 × 1,6 м). Внутри храма следов алтарной преграды и престола пока не обнаружено. Вход с западной стороны. В юго-западном и юго-восточном углах церкви к ее стенам примыкает каменная однорядная обкладка двух гробниц общими размерами 2–2,1 × 0,7 м. Одна из них (юго-западная), очевидно, была выбрана в 1912 г.,

R,(545.93 м)

Рис. 2. Дворец. Общий план участков исследований 2006–2015 гг.

1 – участки исследований 2006–2015 гг.; 2 – строительные остатки; 3 – площадь

А – обозначения открытых помещений; R – реперы (в скобках дана высота над уровнем моря)

вторую удалось доследовать в этом году. В ней открыто одиночное безынвен-тарное захоронение – in situ вытянутое трупоположение на спине со скрещенными на груди руками. Стены храма (ширина – 0,8 м, в апсиде до 1 м) сложены из бутового крупного и среднего размеров камня с грубой лицевой подтеской, на известковом растворе, в технике трехслойной двупанцирной с забутовкой кладки. Хорошо обработанные прямоугольные блоки использованы в нижних рядах стен, в углах постройки и при сооружении внешнего лицевого панциря апсиды. Церковь оштукатурена внутри и снаружи. Очевидно, она имела богатую фресковую роспись изнутри, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты фресок из слоя разрушения памятника. Вокруг храма, на двух террасах, располагается христианский некрополь, состоящий из вырубленных в скале гробниц прямоугольной формы, перекрытых известняковыми плитами4. Некоторые гробницы напоминают по форме склепы.

Работы 2015 г. велись на трех участках исследования. Прежде всего, внутри храма, где полностью выбраны слои «отвалов 1912 г.» и более позднего разрушения памятника. Раскопки приостановлены на уровне его дневной поверхности. Удалось выявить два уровня «пола» церкви с известковой обмазкой, что свидетельствует о нескольких строительных периодах в ее истории, в пределах конца XIV – начала XVI в. Другим участком работ этого года стал прихрамовый некрополь, где на территории двух квадратов общей площадью 80 кв. м зачищены контуры девяти скальных гробниц указанных типов.

Еще одним объектом исследований в этом районе Мангупского плато стал христианский некрополь в 100 м к западу от храма Св. Георгия (рис. 4). К началу работ здесь оказались потревоженными грабителями две скальные гробницы, с которых были сняты плиты перекрытия. Включение данного объекта в программу раскопок экспедиции полностью себя оправдало. В пределах раскопа общей площадью 30 кв. м полностью исследованы три из четырех открытых скальных гробниц, а также зачищена база круглой в сечении известняковой колонны, сохранившаяся in situ. Последняя, очевидно, свидетельствует об еще одном храмовом комплексе в этом районе Мангупского плато, получившем условное название «Церкви 2015 г.».

Раскопанные погребальные комплексы представляют собой вырубленные в скале гробницы-костницы прямоугольной формы со скругленными углами, с заплечиками шириной до 0,10 м для укладки известняковых плит перекрытия. Две гробницы, расположенные за пределами храма (размерами 1,8 × 0,9–1 м), имеют колоколовидный профиль и значительную глубину (до 1,5 м). В процессе выборки их заполнения зафиксированы три уровня захоронений, разделенные грунтовыми «санитарными» прослойками мощностью до 0,1 м. Горизонты «погребений» состоят из целенаправленно плотно уложенных костей нижних и верхних частей человеческого скелета. Гробница внутри храма имеет иные размеры (2,3 × 0,8 м) и глубину (до 0,4 м). Тем не менее, ее заполнение также состоит из трех ярусов захоронений. Отметим погребение второго яруса, зачищенное в полном анатомическом порядке (вытянутое трупоположение на спине с согнутыми в локтях костями рук), и находку иконки с реалистичным поясным изображением евангелиста (Св. Иоанна?)5, вырезанным на костяной пластине, из третьего уровня захоронений.

Так называемая «базилика Маркевича» расположена на правом берегу высохшего русла р. Кара-Ильяз в Адым-Чокракской долине. Памятник впервые

Рис. 3. Храм Св. Георгия. Общий вид участка исследований в 2015 г. Аэрофото

Рис. 4. Христианский некрополь к западу от храма Св. Георгия. Раскоп 2015 г. Аэрофото

Рис. 5. «Базилика Маркевича». Фрагменты апсид храма. Вид с запада. Фото описан А. И. Маркевичем в 1889 г., когда он активно разбирался на строительный материал жителями окрестных деревень. Им же была предложена предварительная базиликальная реконструкция храмового комплекса с двумя рядами колонн и полом, вымощенным известняковыми плитами, и его датировка в пределах первой половины XV в. (Маркевич, 1890. С. 101–105). В дальнейшем лишь однажды эта заметка привлекла внимание специалистов. А. Л. Якобсон при публикации археологической карты памятников Каралезской и Шульской долин Крымских предгорий указал на наличие в Урауз-дере трехнефной базилики, но датировал ее временем не позднее VII–VIII вв. (Якобсон, 1970. С. 19). Только в 2013 г. точное местонахождение памятника удалось установить в ходе археологических и геофизических разведок местности. Тогда же были начаты его раскопки (Науменко и др., 2014. С. 70, 71).

В этом сезоне общая площадь исследований составила уже 200 кв. м. В результате работ было окончательно установлено, что храмовый комплекс имеет, очевидно, базиликальную планировку, выявленную пока на площади 11,2 × 15,4 м. Фрагментарно прослежены контуры трех нефов и двух апсид (рис. 5). В центральном нефе открыта in situ база колонны, вырубленная из цельного блока известняка. Кое-где сохранились участки не потревоженной в конце XIX в. плитовой вымостки церкви. Стены базилики сложены из крупного и среднего размеров бутового камня, с использованием хорошо обработанных блоков в углах постройки, на известковом растворе, в технике трехслойной двупанцирной с забутовкой кладки. Их ширина до 0,7 м. Снаружи и внутри храм оштукатурен.

Общая хронология памятника укладывается в пределы IX–X вв., что превращает его в уникальный объект церковной археологии в ближайшей округе Мангупского городища.

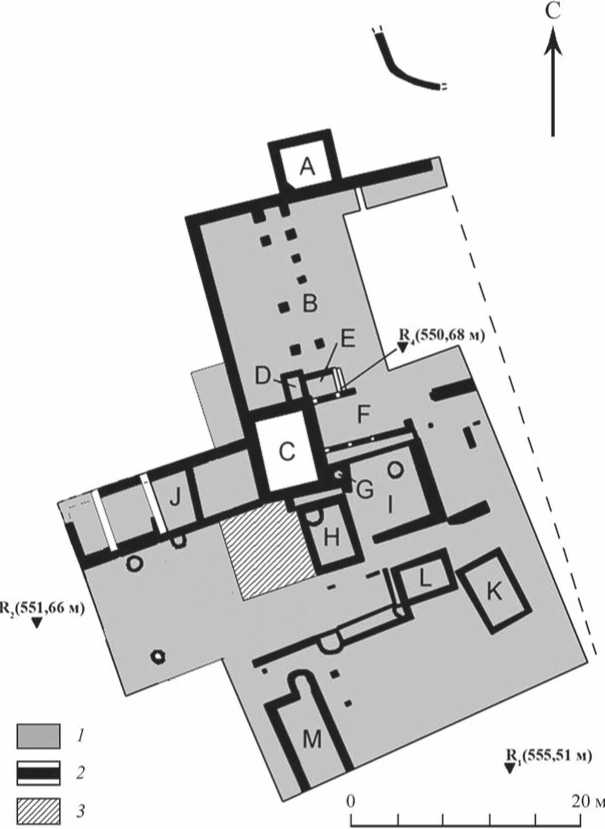

Рис. 6. Гончарный центр Верхний Суаткан. Магнитная карта участка исследований

Гончарный центр в урочище Суаткан. Расположен на берегах одноименного ручья в глубокой балке между горами Каладжи, Бабулган и Кая–Баш, примерно в 8 км к югу от Мангупа. Исследования 2015 г. в целом завершили многолетнюю программу (с 2010 г.) комплексного археологического и геофизического изучения данного участка округи Мангупского городища с целью составления карты выявленных здесь еще в начале 90-х гг. ХХ в. археологических памятников (о ее итогах в целом см.: Науменко , 2014. Там же основная библиография работ).

Главным итогом работ этого года в урочище Суаткан стала уточненная магнитная карта двух найденных здесь еще в 2010 г. гончарных центров по производству средневековой строительной керамики – т. н. «Нижнего Суаткана» и «Верхнего Суаткана», расположенных на расстоянии примерно 500 м друг от друга. На площади «Нижнего Суаткана» выявлены магнитные аномалии, предположительно, от четырех гончарных печей. Итоговая магнитная карта «Верхнего Суаткана» содержит 14 подобных аномалий, зафиксированных на участке размером 65 × 40 м (рис. 6). Следует отметить компактность, наличие рядности и отсутствие наложения в расположении большей части комплексов, их небольшие размеры (диаметр магнитных аномалий в пределах 2–2,5 м).

Раннесредневековое укрепление «Сиваг-Кермен». Расположено в 5 км к югу от с. Верхнесадовое Нахимовского района г. Севастополя, на вершине невысокой сильно облесенной сопки с обрывистым (до 45 º ) юго-западным склоном. Впервые упомянуто Н. И. Репниковым в неопубликованных материалах к археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма ( Репников , 1939/1940. С. 245). После масштабного ограбления в начале 2000-х гг., осмотрено сотрудниками Херсонесского заповедника, результатом чего стала публикация современного состояния памятника и предварительные наблюдения в отношении его атрибуции и хронологии ( Филиппенко-Коринфский , 2013)6.

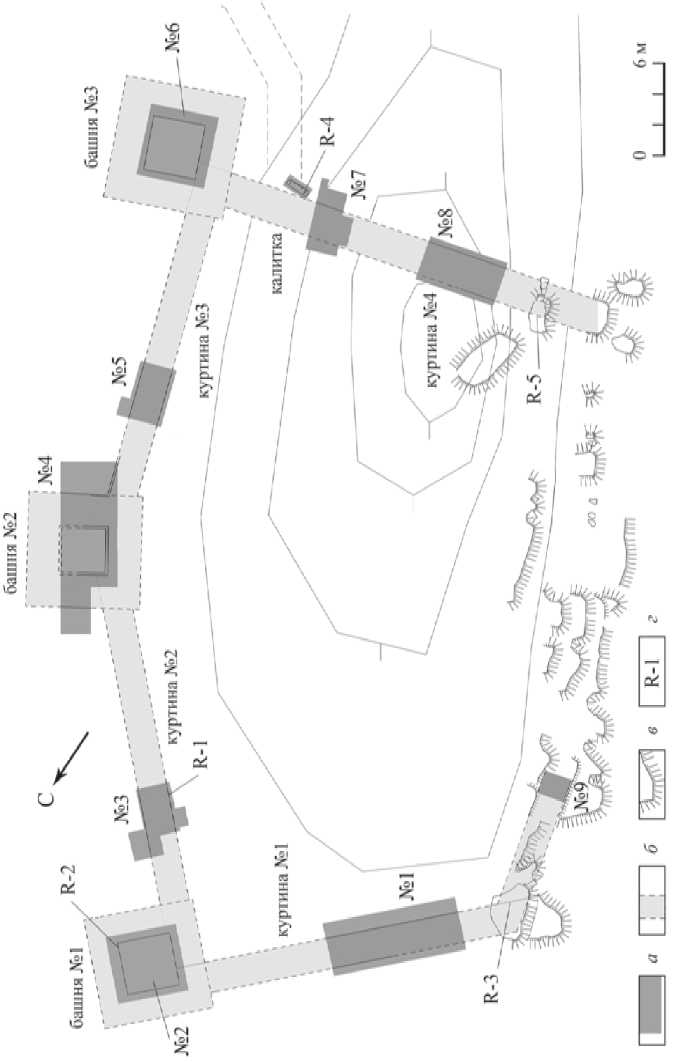

Крепость имеет вид укрепленного форта общими размерами 50 × 20 м с тремя выступающими за линию стен квадратными в плане башнями (внутренние размеры 3,5 × 3,5 м), соединенными четырьмя куртинами (рис. 7). Пока сложно что-то определенно сказать о трассе юго-западной оборонительной линии, вдоль крутого обрыва. Ясно лишь, что она сильно пострадала в связи с естественными подвижками грунта, о чем свидетельствует обрушение сводов ряда скальных сооружений, открытых в процессе разведок. В дальнейшем необходима тотальная расчистка склона, чтобы установить действительный контур и систему фортификации укрепления в этом направлении. При расчистке южной куртины (№ 4) открыты предполагаемые въездные ворота крепости, отмеченные сдвинутой с места массивной известняковой плитой размерами 1,37 × 0,37 × 0,27 м, на которой сохранились вырубленные знаки в виде греческих букв «ро» и «альфа».

Обращает внимание значительная ширина стен укрепления (не менее 2,1 м), общая их оштукатуренность и иной, в сравнении с квадровыми кладками ранневизантийского времени на Мангупе и Эски-Кермене, строительный материал для кладки стен – бутовый крупного и среднего размера камень с грубой лицевой подтеской. Очевидно, что в данном случае толстый слой штукатурки на лицевой стороне стен должен был, в том числе, скрывать от противника их общую уязвимость во время штурма.

Рис. 7. Укрепление Сиваг-Кермен. Общий план по итогам работ 2015 г.

а ‒ шурфы 2015 г.; б ‒ графическая реконструкция кладок укрепления; в ‒ скальные обрывы; г ‒ реперы для нивелировки

Предварительная датировка крепости укладывается в пределы VI в. Основанием для такой хронологии являются многочисленные фрагменты керамики, которые в основном принадлежат амфорам четырех типов, хорошо известных в это время в Причерноморье – типу V, по ХК-71, классов 1 и 2, по ХК-95, типа LRA 1 – по Райли-797. Единственная бронзовая монета, найденная в слое отвалов на территории укрепления, была выпущена в правление императора Анастасия I (491–518 гг.). Безусловно, памятник требует дальнейшего систематического изучения, в том числе его округи, где видны следы обширного поселения, древней дороги и отдельных винодельческих комплексов.

Выводы . Археологические исследования Мангупского городища и его округи в 2015 г. отмечены двумя важными особенностями – обилием разноплановых и разновременных памятников, затронутых раскопками, и междисциплинарным характером их изучения, с широким использованием естественно-научных методов. Выполнение масштабной программы раскопок стало возможным благодаря финансовой поддержке ведущих отечественных научных фондов – РГНФ и РФФИ. В результате проведенных работ получен разнообразный материал для изучения политической и социально-экономической истории региона. Еще одна особенность работ Мангупской экспедиции в этом году – расширение территории исследования округи городища за счет нового раннесредневекового укрепления Крымских предгорий – Сиваг-Кермен. Его дальнейшие раскопки имеют важнейшее значение для понимания принципов организации системы ранневизантийских укреплений в Юго-Западной Таврике и в целом характера присутствия Византийской империи на полуострове в это время.

Список литературы Результаты комплексных исследований Мангупского городища и его округи в 2015 г

- Антонова И. А., Даниленко В. Н., Ивашута Л. П., Кадеев В. И., Романчук А. И., 1971. Средневековые амфоры Xерсонеса//АДСВ. Вып. 7. Свердловск: УрГУ С. 81-101.

- Байер Х.-Ф., 2001. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Вып. 32. Екатеринбург: УрГу. 500 с.

- Бармина Н. И., Пономарев Д. Ю., 2001. Антропологические особенности погребений некрополя Мангупской базилики//АДСВ. Екатеринбург: УрГУ С. 387-393.

- Браун Ф. А., 1891. Рукописный отчет о раскопках на Мангупе//ОАК за 1890 г. СПб.: Тип. Имп. акад. наук. С. 16-17.

- Веймарн Е. В., 1953. Мангуп. Отчеты (раскопки 1938 г.). Разведки оборонительных стен и некрополя//Археологические памятники Юго-Западного Крыма Херсонес, Мангуп)/Отв. ред. Е. Ч. Скржинская. М.; Л.: АН СССР. С. 419-429. (МИА; № 34).

- Веймарн Е. В., Иванов Л. И., 1975. Раскопки на Мангупе//АО-1974. М.: Наука. С. 263-264.

- Вус О. В., 2013. Ранневизантийский Limes в Северном Причерноморье: организация и структуры инженерной обороны//ВВ. М.: Наука. С. 227-246.

- Герцен А. Г., 1990. Крепостной ансамбль Мангупа//МАИЭТ. Вып. I. Симферополь: Таврия. С. 87-166.

- Герцен А. Г., 2008а. Мангуп глазами исследователей и путешественников (XVI -начало XX в.)//БИАС. Вып. 3. Симферополь: Антиква. С. 212-256.

- Герцен А. Г., 2008б. Археологические исследования Мангупа в 1967-1977 гг.//Херсонесский колокол: Сб. науч. ст., посвящ. 70-летию со дня рожд. и 50-летию науч. деятельности В. Н. Даниленко. Симферополь: СОНАТ. С. 305-326.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., 2010а. Октагональная церковь цитадели Мангупа: вопросы хронологии и архитектурной композиции//ТрГЭ. Т. LIII: Архитектура Византии и Древней Руси IX-XII вв. СПб.: ГЭ. С. 227-253.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., 2010б. Археологический комплекс третьей четверти XV в. из раскопок княжеского дворца Мангупского городища//ТГЭ. Т. LI: Византия в контексте мировой культуры. СПб.: ГЭ. С. 387-419.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., 2012. Три программы археологического изучения Мангупа//I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна: междунар. науч. конф. (Бахчисарай, 5-7 сентября 2012 г.): Тез. докл. и сообщ. Бахчисарай: Бахчисарайский историко-культурный заповедник. С. 24-25.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., Душенко А. А., Лавров В. В., 2014. Археологические раскопки Мангупского городища//Историческое наследие Крыма: Сб. ст. Симферополь: Антиква. С. 203-209.

- Герцен А. Г., Пономарев Д. Ю., 2003. Некрополи раннесредневекового Дороса-Мангупа (некоторые итоги комплексного историко-археологического и антропопалеонтологического исследования)//Гипнос, Танатос и Асклепий в культуре народов мира: гуманитарные и медицинские аспекты. Вып. 1. Симферополь: КГМУ. С. 46-55.

- Даниленко В. Н., Романчук А. И., 1969. Поливная керамика Мангупа//АДСВ. Вып. 6. Свердловск: УрГУ С. 116-138.

- Залесская В. Н., 1993. Балканская поливная керамика в Северном Причерноморье в позднее средневековье//Преслав. Сб. 4. София: Св. Георги Победоносец. С. 368-376.

- Залесская В. Н., 2011. Памятники византийского прикладного искусства. Византийская керамика IX-XV вв.: каталог коллекции. СПб.: ГЭ. 256 с.

- Латышев В. В., 1918. Эпиграфические новости из Южной России. II. Мангупские надписи//ИАК. Вып. 65. Пг.: Девятая Гос. тип. С. 9-21.

- Лепер Р. Х., 1913а. Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии. Заседание 16 октября 1912 г.//ИТУАК. № 49. Симферополь: Тип. Таврического губ. земства. С. 265-273.

- Лепер Р. Х., 1913б. Археологические исследования в Мангупе в 1912 г.//ИАК. Вып. 47. С. 73-79, 147-154.

- Лепер Р. Х., 1914. Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии. Заседание января 1914 г. (сообщение Р. Х. Лепера о раскопках на Мангупе в 1913 г.)//ИТУАК. № 51. Симферополь: Тип. Таврического губ. земства. С. 292-301.

- Лепер Р. Х., Моисеев Л. А., 1918. Раскопки на Мангупе//ОАК за 1913-1915 гг. Пг.: Девятая Гос. тип. С. 72-84.

- Малицкий Н. В., 1933. Заметки по эпиграфике Мангупа. Л.: ГАИМК. С. 3-45. (ИГАИМК; вып. 71).

- Маркевич А. И., 1890. Экскурсия на Мангуп//ИТУАК. Вып. 9. Симферополь: Крым. С. 101-107.

- Мыц В. Л., 2005. Историко-культурный контекст некоторых букв, монограмм и надписей на поливной керамике Крыма XIV-XV вв.//Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Киев: Стилос. С. 288-305.

- Науменко В. Е., 2009. Амфоры; Высокогорлые кувшины с широкими плоскими ручками; Фляги//Зинько В. Н., Пономарев Л. Ю. Тиритака. Раскоп XXVI. Т. I: Археологические комплексы VIII-X вв. Симферополь; Керчь: КОИВ НАНУ С. 35-60. (Боспорские исследования; suppl. 5).

- Науменко В. Е., 2014. Археологические исследования средневековых памятников Адым-Чокракской долины Крымских предгорий//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани/Ред.: Н. А. Макаров, А. Г. Ситдиков. Т. III. Казань: Отечество. С. 302-307.

- Науменко В. Е., Душенко А. А., Корзюк Д. В., Моисеев Д. А., Чудин А. В., 2014. Исследование средневековых памятников Адым-Чокракской долины Крымских предгорий//Археологiчнi дослiдження в Українi 2013 р. Київ: !А НАНУ. С. 68-71.

- Отчет об археологических исследованиях Ф. А. Брауна в 1890 г.//Архив ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 40/1890. Л. 18-34.

- Пономарев Д. Ю., 2001. Данные палеопатологии в интерпретации погребально-поминального обычая: влияние заболеваний опорно-двигательного аппарата на положение трупа в погребении//БИАС. Симферополь: Таврия. С. 320-327.

- Репников Н. И., 1939/1940. Материалы к археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма. Рукопись.//НА ИИМК. Ф. № 10. Д. № 10. 387 с.

- Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В., 1995. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург: УрГУ 110 с.

- Суров Е. Г., 1972. Раскопки дворца XV в. на плато Мангупа в Крыму//КСИА. Вып. 129. С. 96-99.

- Тиханова М. А., 1953. Мангуп. Отчеты (раскопки 1938 г.). Базилика//Археологические памятники Юго-Западного Крыма (Херсонес, Мангуп)/Отв. ред. Е. Ч. Скржинская. М.; Л.: АН СССР С. 334-389. (МИА; № 34).

- Уваров А. С., 1910. Командировка графа на исследование южных губерний//Уваров А. С. Сборник мелких трудов/Под ред. П. С. Уваровой. Т. III: Материалы для биографии и статьи по теории археологии. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко. С. 7-15.

- Филиппенко-Коринфский А. А., 2013. Мыс оштукаренной крепости//Таврические духовные чтения: Мат-лы Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 140-летию открытия Таврической духовной семинарии. Симферополь: Таврическая духовная семинария. С. 372-375.

- Челеби Э., 2008. Книга путешествия. Крым и сопредельные области (извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)/Пер., вступ. ст. и коммент. Е. В. Бахревского. Симферополь: ДОЛЯ. 272 с.

- Якобсон А. Л., 1953. Мангуп. Отчеты (раскопки 1938 г.). Дворец//Археологические памятники Юго-Западного Крыма (Херсонес, Мангуп). М.; Л.: АН СССР. С. 390-418. (МИА; № 34).

- Якобсон А. Л., 1970. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики. Л.: Наука. 224 с. (МИА; № 168).

- Brandt G., Haak W., Blechschmidt Ch., Karimnia S., Alt K., 2013. Die Völker der Krim im frühmittelalter -Anwendung und Potential der Paläogenetik in Bezug auf archäologische Fragen//Die Höhensiedlungen im bergland der Krim. Umwelt, Kulturaustausch und Transformation am Nordrand des Byzantinischen Reiches/Hrsg: S. Albrecht, F. Daim, M. Herdick. Mainz: RGZM. S. 361-377.

- Gertsen A., Mączyńska M., 2000. Ein frühvölkerwanderungszeitliches Kammergrab aus dem Gräberfeld Almalyk-dere bei Mangup auf der Krim//Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel-und Osteuropa. Łódź: Uniwersytetu Łódzkiego. S. 522-544.

- Gercen A. G., Mączyńska M., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemmann J., Schneider K., Jakubczuk I., 2013. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere am Fuss des Mangup-plateaus//Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim. Umwelt, Kulturaustausch und Transformation am Nordrand des Byzantinischen Rieches/Hrsg: S. Albrecht, F. Daim, M. Herdick. Mainz: RGZM. S. 125-146.

- Jacobi F., Stecher M., Zesch S., Radochin V., Alt K., 2013. Eski-Kermen, Almalyk und Lučistoe -Bioarchäologie auf der Krim//Die Höhensiedlungen im Bergland der Krim. Umwelt, Kulturaustausch und Transformation am Nordrand des Byzantinischen Reiches/Hrsg: S. Albrecht, F. Daim, M. Herdick. Mainz: RGZM. S. 335-359.

- Mączyńska M., Urbaniak A., Jakubczyk I., 2011. The early medieval cemetery of Almalyk-dere near the foot of Mangup//Inter Ambo Maria. Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period. Kristiansand; Simferopol: Dolya. P. 154-175.

- Riley J., 1979. The Coarse Pottery from Berenice//Excavations at Sidi Khrebish Benghasi (Berenice). Vol. II. Tripoli: Department of Antiquities, Ministry of Teaching and Education. P. 91-449.