Результаты наблюдения космического мусора на иркутском радаре некогерентного рассеяния в 2007-2010 гг

Автор: Лебедев В.П., Хахинов В.В., Медведев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

Иркутский радар некогерентного рассеяния расположен в Восточной Сибири (52.88° N, 103.26° E) и используется главным образом для исследования ионосферы. Предназначенный для изучения физических процессов в верхней атмосфере Земли, радар сохранил основные возможности радиолокационных (РЛ) измерений космических объектов (КО). Во время штатных ионосферных измерений, которые длятся в течение месяца и согласованы с международным геофизическим календарем, специальным программным модулем отбираются реализации, в которых присутствует РЛ-сигнал от КО. Анализ выбранных данных ведется в реальном времени. Количество КО достигает нескольких десятков тысяч за один месяц стандартных ионосферных измерений. Кратко описывается методика обработки РЛ-сигналов. В работе рассматриваются также результаты наблюдений космического аппарата (КА) «Космос-2251» до и после столкновения его с КА Iridium-33. Полученные данные сравниваются с прогнозной фоноцелевой обстановкой, рассчитанной по известным каталогам элементов орбит КО. Для пятилетнего периода наблюдений 2006-2010 г. приведена динамика распределения количества наблюдаемых КО в диапазоне высот 250-1200 км.

Радар некогерентного рассеяния, космический объект, космический мусор

Короткий адрес: https://sciup.org/142103477

IDR: 142103477 | УДК: 550.388.2,

Текст научной статьи Результаты наблюдения космического мусора на иркутском радаре некогерентного рассеяния в 2007-2010 гг

Известно, что радар некогерентного рассеяния является перспективным устройством для наблюдений за КО на низких околоземных орбитах [Landgraf et al., 2004]. Большинство таких КО представляет собой космический мусор (КМ).

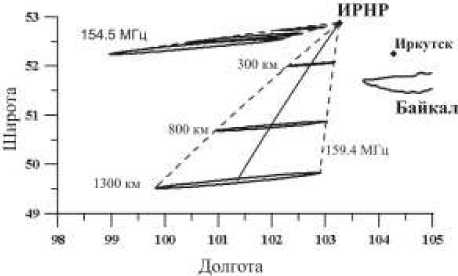

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) [Потехин и др., 2008], расположенный в Восточной Сибири (52.88° N, 103.26° E), предназначен для исследования ионосферы. Наряду с ионосферными измерениями, ИРНР может обнаруживать КО, проходящие через сектор наблюдения ИРНР. Наземная проекция сектора наблюдения ИРНР в диапазоне дальности 6000 км охватывает область с координатами крайних точек: (64° N, 73° E), (68° N, 103° E), (36° N, 108° E), (36° N, 92° E).

Во время стандартных ионосферных измерений на ИРНР специальным программным модулем отбираются реализации, в которых присутствует РЛ-сигнал от КО. Далее эти данные записываются в отдельные файлы. В результате обработки этих реализаций определяются следующие характеристики наблюдаемого КО: дальность, лучевая скорость, азимут, угол места и отношение сигнал/шум РЛ-сигнала. За месяц ионосферных измерений в автоматическом режиме на ИРНР регистрируются десятки тысяч пролетов КО. Данные о координатной и некоординатной информации наблюдаемых КО заносятся в соответствующую базу данных. Полученная информация может представлять интерес для контроля околоземного космического простран- ства, расширения каталогов регистрируемых фрагментов КМ, корректировки существующих моделей КМ.

Иркутский радар некогерентного рассеяния

ИРНР представляет собой моностатический импульсный радиолокатор с частотным сканированием. Основные параметры ИРНР представлены в таблице.

Основные параметры ИРНР

|

Диапазон частот |

154–162 MГц |

|

Пиковая выходная мощность |

2.4 MВт |

|

Длительность импульса |

70–860 мкс |

|

Частота повторения импульсов |

24.4 Гц |

|

Tип антенны |

Секторный рупор |

|

Коэффициент усиления антенны |

38 дБ |

|

Угловой размер луча |

0.5×10° |

|

Сектор обзора |

±30° |

|

Поляризация |

Линейная |

Антенна ИРНР представляет собой секториальный рупор (высота 20 м, размер апертуры 246×12.2 м), разделенный металлической перегородкой на две равные части (два полурупора), каждая из которых связана со своим приемным и передающим трактом. При этом перегородка несколько короче рупора и составляет примерно 2/3 его высоты.

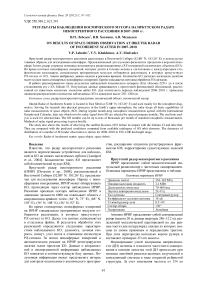

Формирование узкой диаграммы направленности (ДН) антенны в плоскости частотного сканирования и качание лепестка этой ДН происходит при помощи линейной решетки щелевых излучателей и замедляющей системы в виде открытой ребристой структуры. За счет изменения частоты от 154 до

162 МГц лепесток ДН перемещается от 0 до ±30° относительно нормали к антенне (рис. 1). Сектор сканирования ИРНР достаточно широк для обнаружения КО. В настоящее время эксплуатируется только южное направление сканирования.

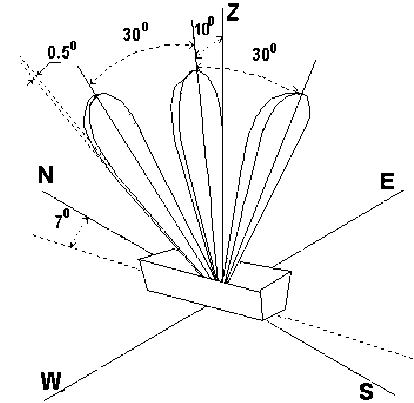

Высокая точность определения угла места КО достигается интерференционным методом. Это стало возможным после технологической модернизации ИРНР, которая позволила записывать сигналы от каждого полурупора антенны и измерять сдвиг фаз между ними. Характеристика «фаза – угол места» антенны была экспериментально измерена путем наблюдения за мощными космическими источниками, такими как радиогалактика Лебедь-A. Полученная характеристика «фаза – угол места» представлена на рис. 2. Крутизна характеристики «фаза – угол места» антенны ИРНР составляет 16–17 градусов фазы на один градус угла места, что обеспечивает достаточно высокую точность при определении угла места.

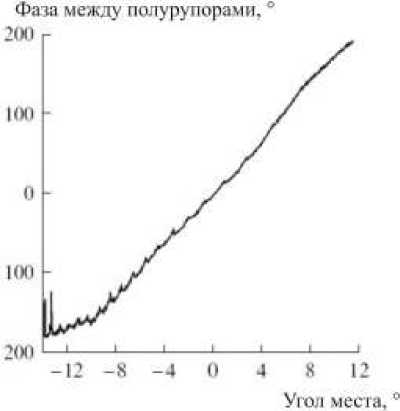

Энергетический потенциал ИРНР для обнаружения КО характеризуется экспериментальной зависимостью обнаруженного КО данного размера от дальности и измеренного отношения сигнал/шум. На рис. 3 приведены характеризующие потенциал

Рис. 1. ДН и ориентация антенны ИРНР .

Рис. 2. Характеристика «фаза – угол места» для антенны ИРНР.

зависимости, полученные в результате наблюдения КА сферической формы: Starlette, Starshine и EGP – без когерентного накопления РЛ-сигналов. В наблюдениях суммарная мощность передатчиков составляла 2.2 МВт; длительность излученного импульса 750 мкс.

Ионосферные измерения выполняются в двухлучевом режиме. Два сфазированных передатчика излучают импульсы мощностью 1.2 МВт каждый. Прямоугольный импульс длительностью 750 мкс на частоте f и фазоманипулированный импульс длительностью 150 мкс на частоте f= 300 кГц излучались последовательно в каждом сеансе зондирования. В штатном режиме используются две рабочие частоты: f= 154.5 и f= 159.4 МГц. На рис. 4 представлены проекции на поверхность Земли ДН по уровню –6 дБ для данных частот и дальностей 300, 800 и 1300 км.

Специальные наблюдения за отдельными КО проводятся на ИРНР в автоматическом режиме «захват–отслеживание». В этом случае используются фазоманипулированные сигналы длительностью 860 мкс. Сопровождение ведется до тех пор, пока КО находится в секторе сканирования ИРНР.

Метод обнаружения РЛ-сигнала

Пусть s(t) представляет комплексный стационарный шум с квадратурными компонентами, распреде- ленными по нормальному закону с нулевым средним. Энергетика шума определяется своей средней мощно- стью (|s|2 у или эффективной амплитудой о = ат|2

Рис. 3. Экспериментальная зависимость размера обнаруженного КО от его дальности.

Рис. 4. Наземные проекции ДН антенны на уровне –6 дБ .

Частотно-временные свойства шума определяются корреляционной функцией

R s ( t ) = ( s ( t ) S * ( t + T )\

Удобной характеристикой превышения шумом порога g th является введенная в монографии [Левин, 1974] средняя частота fth пересечения уровня g th. Эта характеристика означает, что за время 1fh шум пересекает уровень g th в среднем один раз, т. е. за это время будет в среднем одна ложная тревога.

Частоту пересечения порога можно существенно понизить, если воспользоваться тем, что форма излученного сигнала близка прямоугольной и длительность плоского участка огибающей Tp существенно больше времени корреляции шума, т. е. T p A F s ^ 1. Если к огибающей отраженного сигнала применить сглаживание текущим средним:

1 t +г g (t) = - J g (5) d 5, Tp t

то амплитуды отраженных сигналов останутся прежними ц / , а свойства шума существенно изменятся.

Как известно [Левин, 1974], в результате интегрирования на интервале, существенно превышающем время корреляции шума, распределение шума становится близким нормальному при сохранении среднего значения и уменьшении дисперсии пропорционально длительности интервала интегрирования.

Для нормально распределенной величины S средняя частота пересечения порога g th согласно [Левин, 1974] определяется следующим выражением:

g th = с

s ln

T p

-

4) расчет текущего среднего от огибающей

g ( t ) = ';

T p

-

5) нахождение интервалов [ t 1 /, t2/ ], где g(t ) > g th;

-

6) определение параметров отраженного от КО радиосигнала.

Основной проблемой является организация работы алгоритма в реальном времени. Сейчас шаги 1-5 выполняются в реальном времени. Параметры движения КО определяются позднее из выборок, сохраненных в файлах. В следующем разделе мы подробно проанализируем метод определения параметров перемещения КО.

Метод определения траекторной информации о наблюдаемом КО

Во время измерений на ИРНР регистрируется и записывается полная форма принятого сигнала в виде квадратур a ( t ) и b ( t ). В результате цифровой обработки РЛ-сигналов определяются траекторные параметры КО (дальность, доплеровская скорость и углы) и некоторые некоординатные характеристики.

Результатом одного сеанса наблюдений КО на ИРНР является записанная последовательность N реализаций (сеансов зондирования) комплексных огибающих РЛ-сигналов:

О f th ( g th ) = exp 2 п

( g th-( ) 2 ) 2 D s

q ( t )= a ( t )+ ib ( t ).

где

О 2 = = ^.

s D s T p T s

Анализ формы сигнала построен на анализе его квадратур. Для анализа характеристик сигнала необходима аналитическая модель регистрируемого РЛ-сигнала, содержащая характеристики КО. В первом приближении комплексную огибающую принятого сигнала можно представить в виде

Соотношение (2) позволяет в явном виде получить выражение для величины порога g th при заданных значениях частоты ложных тревог fth,

q mj ( t ) = jit ' X

Xl q o ( t -T j ) + i 5 j

dq o ( t -T , ) dt

времени корреляции шума Ts, длительности плоского участка огибающей Tp и/или эффективной амплитуды шума с:

g th = Л I 2 D s ln f^T 1 =

V 2nf th /

= с

V п п к -

— + 2--^ln

-

2 VV 2 ) T p

V2 пf th /fT ])

В итоге алгоритм измерения параметров сигналов, отраженных от нескольких КО, выглядит следующим образом:

-

1) определение наиболее вероятного значения огибающей g mp;

-

2) расчет эффективной амплитуды шума;

-

3) расчет величины порога

где j - номер канала ( j' =1 соответствует нижнему полурупору, j =2 - верхнему), q 0( t ) - комплексная огибающего излученного сигнала, ф - фаза, т - задержка и го - доплеровский сдвиг частоты, ^ - амплитуда первой производной принятого сигнала (амплитуда искажений). Параметры РЛ-сигнала определяются из условия минимума функции A q :

t 2

A q ( ц , ф , T , го , 5 ) = j q ( t ) - q m ( t )|2 dt . (5)

t 1

Дальность до КО R и лучевая скорость V связаны с т и го известными соотношениями т=2 R / c, го=2 го 0 V/ c,

здесь го 0 =2п f 0 , f 0 - рабочая частота (154-162 МГц).

Связь амплитуды сигнала с параметрами КО более сложная, зависит от характеристик приемо - передающего тракта, отражающих свойств КО и его положения в ДН антенны.

Фазовый сдвиг определяется из условия максимальной мощности суммы сигналов от нижнего полурупора q 1 и сдвинутого на искомую разность фаз сигнала от верхнего q 2:

∑ ( q + q ei Δϕ )2 → max . отсчеты

Из условия экстремума относительно Δφ получим:

∑ ab - ab

tgΔϕ =отсчеты . (9)

∑ aa +bb отсчеты

Антенный угол места КО определяется разностью фаз между РЛ-сигналами от нижнего и верхнего полурупоров. В диапазоне ±12° антенного угла места фазовую характеристику можно считать линейной (ей соответствует эффективный интерферометр с базой 4.6 м), и в рассматриваемом диапазоне можно считать

Θ=Δφ/16.

Связь амплитуды искажений ξ с антенным азимутом КО ε более сложная. В общем случае ε=Δε+ε 0 , где ε 0 – антенный азимут центра ДН, определяется уравнением сканирования луча:

sin(ε 0 )= g – c /( f 0 d ).

Азимутальное смещение Δε КО относительно центра ДН определяется положением КО в ДН путем численного решения:

g - sin( ε 0) ∂ ln ( F ( Δε ) ) ω cos( ε ) ∂ε

где F(Δε) – ДН по мощности в азимутальном направлении, g – коэффициент замедления волны в ребристой структуре, который показывает, во сколько раз фазовая скорость поверхностной волны меньше фазовой скорости волны в воздухе. Отсутствию искажений ξ=0 соответствует ситуация, когда наблюдаемый КО находится в центре ДН:

∂ ln ( F (0) )

∂ε ,

т. е. ε=0.

С использованием приведенной выше методики в каждой реализации могут быть измерены следующие характеристики: дальность, лучевая скорость, азимутальный угол, угол места КО, а также амплитуда отраженного сигнала. При достаточно высоком соотношении сигнал/шум ( S / N >10) типичные среднеквадратичные отклонения измеряемых параметров следующие: для R – 100 м, для V – 10 м/с, для ε – 5 угл. мин, для Θ – 5 угл. мин.

Наблюдение КА «Космос-2251» до и после столкновения с КА Iridium-33

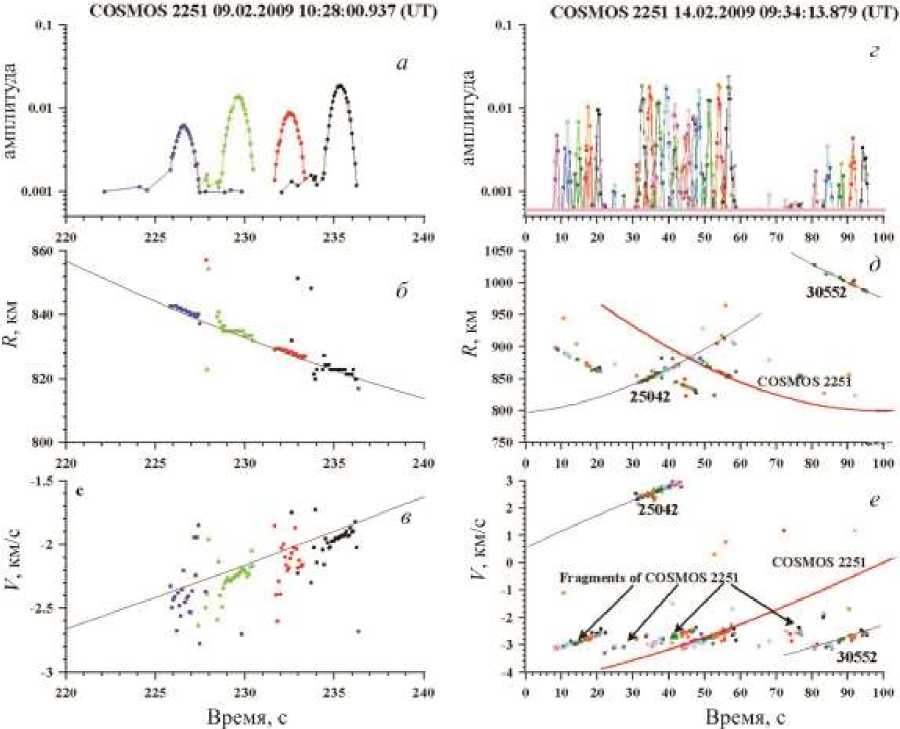

КА «Космос-2251» и Iridium-33 столкнулись на высоте 790 км 10 февраля 2009 г. в 16:56 UT. На момент столкновения на ИРНР проводились регулярные ионосферные измерения с 21 января до 18 февраля. Результаты столкно- вения были записаны на ИРНР несколько дней спустя, когда «Космос-2251» пересек сектор сканирования ИРНР. Интервалы времени, соответствующие пересечению «Космосом-2251» сектора ИРНР до и после столкновения, были найдены с использованием кеплеровых элементов орбиты по данным интернет-ресурса []. Результаты наблюдений КА «Космос-2251» 09 февраля в 10:31:46–10:31:58 UT и 14 февраля в 09:34:21–09:35:50 UT представлены на рис. 5. Верхние панели рис. 5 a, г показывают динамику амплитуды РЛ-сигнала.

Амплитуда РЛ-сигнала от «Космоса-2251» приведена в относительных единицах, на рисунке отчетливо видна структура бокового лепестка ДН антенны.

Средние панели показывают измеренную наклонную дальность (точки) и прогноз по каталогу (сплошные линии). Измеренная доплеровская скорость (точки) и прогноз по каталогу для этого параметра (сплошные линии) приведены на нижней панели. Рисунок 5 представляет результаты наблюдений, полученные до ( a , б , в ) и после ( г , д , е ) столкновения. Видно, что присутствуют четыре новых объекта, не входящие в известные каталоги КО. Тонкие сплошные линии показывают предсказанную дальность и значения скорости КО по каталогу.

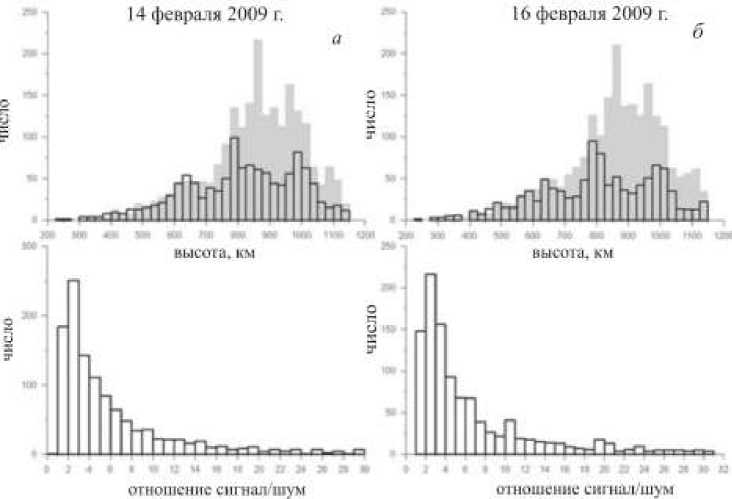

Сравнение данных ИРНР по КО с каталогом интернет-ресурса []

Во время регулярных ионосферных наблюдений на ИРНР регистрируются порядка 40–60 КО в час и более 1100 пролетов через ДН ИРНР в сутки. Прогнозный поток пересечения каталогизированных КО с сектором сканирования ИРНР рассчитывался по данным интернет-ресурса []. Согласно каталогу через сектор ИРНР могут проходить более 9000 КО. Для расчета потока каталогизированных КО через сектор сканирования ИРНР рассчитывалась эфемериды каждого из этих КО. Таким образом, были получены высотные распределения наблюдаемого и расчетного (по данным каталога) потока КО. Полученные распределения показаны на рис. 6 для 14 и 16 февраля 2009 г. На рис. 6 (верхние панели) серым показаны расчетные распределения потока КО, гистограммами с черными контурами представлены распределения наблюдаемого потока КО. Видно, что распределения наблюдаемого и вычисленного КО находятся в хорошем соответствии до высоты 700 км. Однако есть высоты, где ИРНР наблюдает большее количество КО, чем занесено в каталоги. С уровня 700 км эти распределения разнятся все больше, что связано с недостаточностью энергетического потенциала ИРНР для обнаружения малых КО. На рис. 6 также показано высотное распределение отношения сигнал/шум для наблюдаемых КО.

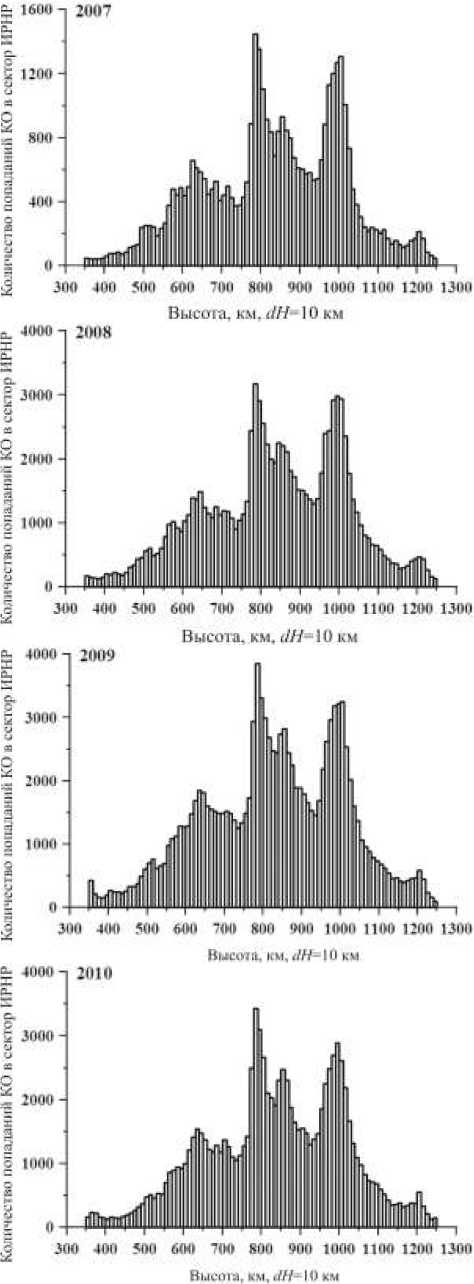

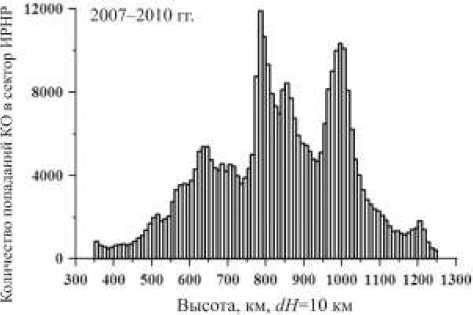

На рис. 7 и 8 представлены высотные распределения КО, зарегистрированных ИРНР в 2007–2010 гг., и суммарное высотное распределение для 2007–2010 гг.

Заключение

В работе представлена методика обработки РЛ-сигналов для определения траекторной информации о наблюдаемых КО. Во время штатных ионосферных измерений на ИРНР в реальном масштабе времени отбираются реализации, в которых присутствует

Рис. 5. Результаты наблюдений за спутником «Космос-2251»: верхние панели – амплитуды РЛ-сигнала; средние панели – измеренные наклонные дальности (малые кружки) и прогнозы по каталогу (линии); нижние панели – измеренная доплеровская скорость (малые кружки) и прогнозы по каталогу (линии) .

Рис. 6. Верхние панели: высотные распределения чисел КО. Серым представлены прогнозные значения. Нижние панели: распределения отношения сигнал/шум для наблюдаемого КО.

РЛ-сигнал от КО, полученные реализации затем обрабатываются отдельно и могут представлять ценные данные по КМ. Общее время работы ИРНР за год в режиме ионосферных наблюдений может до- стигать 3000–4000 ч, что позволяет зарегистрировать порядка 100 тыс. пролетов КО через сектор сканирования ИРНР, такая статистика может способствовать пониманию эволюции космического мусора на низкой

Рис. 7. Высотные распределения количества КО по годам в 2007–2010 гг.

Рис. 8. Суммарное высотное распределение КО в 2007–2010 гг.

околоземной орбите. Распределения наблюдаемого и расчетного (по каталогу) потока КО находятся в хорошем соответствии до высоты 700 км. Однако есть высоты, где на ИРНР регистрируется большее

число пролетов КО, чем занесено в каталоги. Выше 700 км эти распределения разнятся все больше, что связано с недостаточностью энергетического потенциала радара для обнаружения малых КО на этих высотах.

При достаточно высоком соотношении сиг-нал/шум ( S / N >10) типичные среднеквадратичные отклонения измеряемых параметров по данным ИРНР следующие: для R – 100 м, для V – 10 м/с, для ε – 5 угл. мин, для Θ – 5 угл. мин.

Во время регулярных ионосферных наблюдений в 2009 г. КА «Космос-2251» был зарегистрирован до и после столкновения с КА Iridium-33. Спустя несколько дней после столкновения были обнаружены четыре новых КО, не включенные в каталоги.

Благодаря географическому положению и техническим возможностям ИРНР представляет собой надежное средство, позволяющее отслеживать КО и КМ над Восточной Сибирью и Монголией, проводить измерения координатных и некоординатных характеристик наблюдаемых КО. Исследования космического мусора с помощью Иркутского радара некогерентного рассеяния производились также в 2011 и 2012 гг., в настоящий момент эти данные обрабатываются.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 10-05-01099-а), Министерства науки и технологии Российской Федерации (проект № 16.518.11.7097), Министерства образования и науки РФ (ГК № 14518.11.7065, соглашение № 8388 и 8699).