Результаты палинологических исследований на стоянке Сокольный VIII (Республика Марий Эл)

Автор: Алешинская А.С., Андреев К.М.

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 4 т.6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представленная статья посвящена введению в научный оборот результатов палинологического анализа культурного слоя на стоянке Сокольный VIII (Республика Марий Эл). Памятник открыт В.В. Никитиным в 1985 году и изучен раскопками экспедиции СГСПУ в 2020 году на площади 60 кв.м. Всего выявлена 501 находка. Керамический комплекс представлен 71 фрагментом от примерно 19 сосудов, подавляющее большинство которых относится к красномостовскому типу позднего неолита. Также получена выразительная коллекция изделий из камня - 430 единиц. Период бытования стоянки Сокольный VIII надежно определяется последней четвертью V тыс. до н.э. В западной стенке раскопа 2020 года отобраны четырнадцать образцов на палинологический анализ, в результате по исследованному разрезу было выделено 4 спорово-пыльцевых комплекса, которые следуют снизу вверх. Спорово-пыльцевой комплекс I - в это время в изученном районе существовали смешанные хвойно-широколиственные леса преимущественно из сосны, липы и березы с лещиной в подлеске, возможно, что в благоприятных местообитаниях росли и чистые сосняки, травяной покров был очень бедный, в напочвенном преобладали мхи, папоротники и плауны. Спорово-пыльцевой комплекс II - в это время на данной территории росли преимущественно сосновые боры с незначительной примесью березы и широколиственных пород (дуб, липа), в подлеске - лещина. Спорово-пыльцевой комплекс III - в это время в районе стоянки существовали сосновые боры с примесью березы и широколиственных пород (дуб, липа) с плаунами и папоротниками в напочвенном ярусе, в более влажных условиях, возможно вдоль ручья, росла ольха. Спорово-пыльцевой комплекс IV - маркирует близкий к современному характер растительности. Период бытования носителей красномостовской керамической традиции на памятнике связан со спорово-пыльцевыми комплексами I и II. Полученные результаты имеют большое значение для реконструкции конкретно-исторических условий обитания поздненеолитических коллективов на территории лесного Среднего Поволжья.

Лесное среднее поволжье, поздний неолит, красномостовский тип керамики, палинологический анализ, спорово-пыльцевые комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/148330842

IDR: 148330842 | УДК: 902/904 | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-4-126-134

Текст научной статьи Результаты палинологических исследований на стоянке Сокольный VIII (Республика Марий Эл)

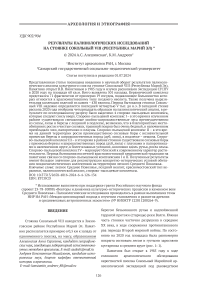

берегом безымянного ручья и надпойменной террасой протоки (старицы) реки Волги. Южная часть стоянки частично разрушена в середине ХХ века, в ходе сооружения противотанкового рва периода Второй мировой войны. По состоянию на 2020 год площадка была равномерно покрыта сосновым лесом и густыми зарослями кустарника в среднем ярусе (рис. 1: 1).

Памятник был открыт в 1985 году в ходе сплошного археологического обследования окрестностей поселка Сокольный Марийской археологической экспедицией под руководством

В.В. Никитина. Отмечены следы трех западин (жилищных?) диаметром 9-12 м., и глубиной 0,71,0 м, которые располагались по длине мыса с востока на запад. Близ одного из углублений заложен рекогносцировочный шурф 1х1 м, в котором прослежен культурный слой мощностью около 80 см, содержащий кремневые отщепы, пластины, скребки, наконечник стрелы. Памятник датирован в широком диапазоне – эпохой камня1.

В 2020 году экспедицией Самарского государственного социально-педагогического университета под руководством К.М. Андреева и А.А. Выборнова проведены раскопки на площади 60 кв.м. Изученная площадка была приурочена к западине № 3. Работы велись с соблюдением всех методических требований Отдела полевых исследований Института археологии РАН, осуществлялась трехмерная фиксация артефактов и просеивание извлекаемого грунта. Всего выявлена 501 находка2. Керамический комплекс насчитывает 71 фрагмент от примерно 19 сосудов и включает несколько культурнохронологических групп посуды. Парой черепков представлены 3 сосуда раннего и развитого неолита, основная часть (66 фрагментов от 16 сосудов) относится к позднему неолиту – крас-номостовский тип керамики3. Керамический комплекс стоянки сопровождает небольшая, но выразительная коллекция изделий из камня – 430 единиц. Большинство кремневых артефактов составляют отходы производства, также обнаружены 36 пластин или их фрагментов с нерегулярной огранкой, еще 45 единиц – нуклеусы и морфологически выраженные орудия (проколки, наконечники, скребки, ножи и рубящие). По материалам памятника (почва и органика в керамике) в радиоуглеродной лаборатории изотопных исследований ЦКП «Геоэкология» РГПУ им. А.И. Герцена д.г-м.н. Кульковой М.А. получены одиннадцать дат. На их основании время бытования стоянки может быть отнесено к последней четверти V тыс. до н.э. Установленный хронологический диапазон согласуется с серией ранее полученных дат по органике в керамике4 и лишь одно определение по нагару несколько древнее основного массива датировок5. Последнее обстоятельство, вероятно, связано с влиянием «резервуарного эффекта» на датируемый образец.

МЕТОДИКА

Для выделения пыльцы и спор и отделения их от породы применялась усовершенствованная сепарационная методика В.П. Гричука6. Образцы обрабатывались в 10% соляной кислоте (горячим спосо -бом), затем промывались дистиллированной водой, после чего кипятились в 10% растворе щелочи. Второй этап – сепарация пыльцы от породы. Для этого обработанная кислотой и щелочью порода центри -фугировалась в тяжелой жидкости (раствор йоди -стого кадмия и йодистого калия) с удельным весом 2,2-2,3. В такой жидкости порода разделяется: органические остатки (пыльца, споры и пр.) всплывают наверх, а все минеральные частицы тонут. Верхняя фракция собиралась, разбавлялась дистиллированной водой, чтобы пыльца в ней могла тонуть, и сно -ва центрифугировалась для осаждения пыльцы и других органических остатков.

Полученный осадок разбавлялся глицерином и использовался для исследования под микроскопом. Микроскопические исследования проводились на световом микроскопе Primo Star (Carl ZEISS) при 400-кратном увеличении. В препаратах определялись и подсчитывались все встреченные пыльца и споры. Подсчет велся по трем группам: древесные и кустарниковые породы, травянистые и кустарничковые растения, споры.

Статистическая обработка полученных данных, составление ведомости и построение диаграммы проводились с применением специальной программы FLORA, разработанной в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН7. При подсчете процентного содержания микрофоссилий за 100% принималась сумма всей встреченной пыльцы и спор.

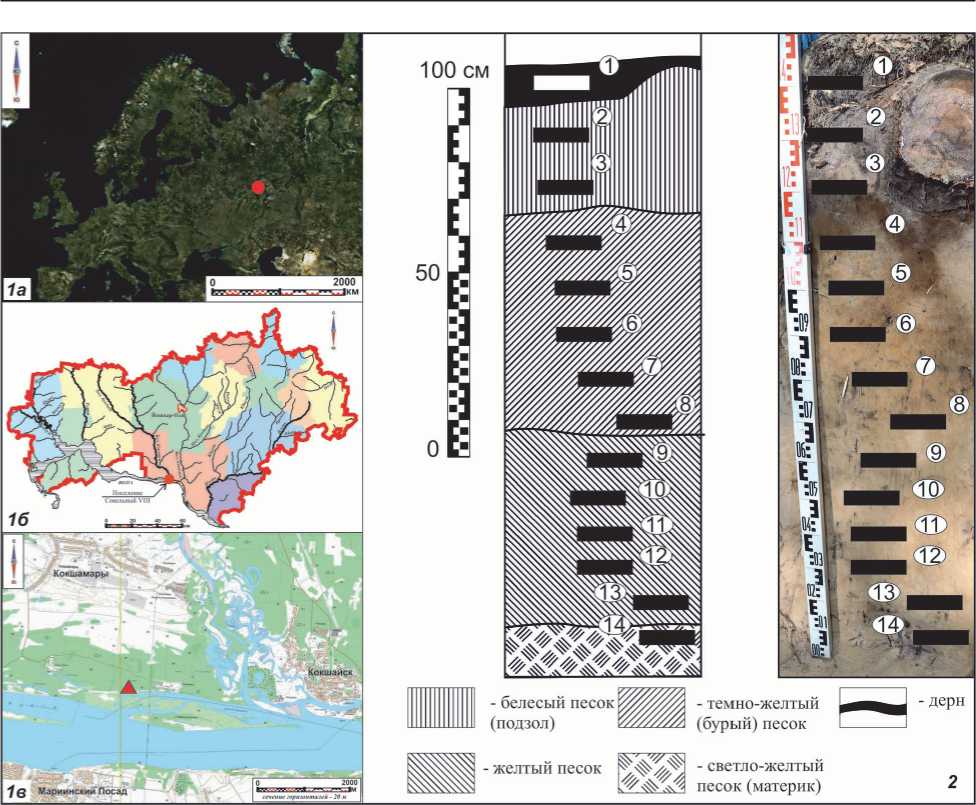

В результате проведенного анализа по исследованному разрезу было выделено 4 спорово-пыльцевых комплекса, которые следуют снизу вверх. В спорово-пыльцевой комплекс объединялись образцы, которые имели близкий качественный и количественный состав доминирующих форм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении раскопа 2020 года в его западной стенке (квадрат 49) были отобраны четырнадцать образцов на палинологический анализ

Рис. 1. 1 – район исследований (а – на карте Европы, б – на схеме Республики Марий Эл, в – ситуационный план). 2 – стратиграфический разрез на стоянке Сокольный VIII с указанием мест отбора образцов на палинологический анализ

(рис. 1: 2). В разрезе вскрыты следующие напластования:

Слой 1. 0,00-0,10 м. Дерновый слой, черный песок с углистыми включениями, рыхлый, сыпучий, много корней сосны, в том числе крупных, и корешков мха и травы, контакт с нижележащим слоем четкий. Образец 1.

Слой 2. 0,10-0,30 м (на отдельных участках профиля затеками опускается вниз до 0,50 м). Подзол. Белесый (серый / пепельный) песок, рыхлый, сыпучий, много корней сосны, отдельные корешки мха и травы. Встречаются единичные находки, контакт с нижележащим слоем четкий. Образцы 2-3.

Слой 3. 0,30-0,80 м. Культурный слой. Темно-желтый (бурый) песок, рыхлый, сыпучий, встречаются редкие мелкие норы землероев, крупные корни сосны и черные углистые вкрапления, контакт с нижележащим слоем нечет- кий. Образцы 4-8.

Слой 4. 0,80-1,30 м. Низ культурного слоя (?). Находки встречаются в основном в его верхней части и постепенно сходят на нет (втоптаны?). Желтый песок, рыхлый, сыпучий, с редкими углистыми вкраплениями и тонкими редкими корнями сосны, контакт с нижележащим слоем нечеткий. Образцы 9-13.

Слой 5. 1,30 м. Материк. Светло-желтый (белый при высыхании) песок с железистыми разводами, рыхлый, сыпучий, с очень редкими корнями растений и углистыми включениями. Образец 14.

Концентрация пыльцы и спор в большинстве проб (№№ 6-14) оказалась очень низкой, недостаточной для статистической обработки. В остальных образцах отмечалась пыльца и споры разной сохранности. Среди пыльцы травянистых растений встречено много форм очень плохой сохран- ности, которые нельзя определить даже до уровня семейства (неопределенные). Помимо пыльцы и спор во всех образцах содержалось большое количество различных органических остатков, а также микроугли и непыльцевые палиноморфы.

Спорово-пыльцевой комплекс I (сосна с участием широколиственных пород и березы) выделяется по образцу 5 из культурного слоя (слой 3). Концентрация пыльцы в данной пробе самая низкая по разрезу (не считая образцов 6-14).

В общем составе преобладает пыльца древесных пород (56%), на долю травянистых растений и спор приходится примерно по 20% (рис. 2; табл. 1).

Среди древесных пород доминирует пыльца сосны ( Pinus ) (55%). Часто встречается пыльца широколиственных пород (16%), березы ( Betula ) (12%) и лещины ( Corylus ) (12%), в меньшем количестве ольхи ( Alnus ) (4%) и ели ( Picea ) (1%).

Пыльцы травянистых растений очень мало. Она в основном неопределенная, плохой сохранности, также представлены единичные пыльцевые зерна злаков (Poaceae), семейства крестоцветных (Brassicaceae), подсемейств астровых, цикориевых (Cichorioideae).

Среди спор отмечены зеленые мхи ( Bryales ), плауны (Lycopodiaceae) и папоротники семейства многоножковых (Polypodiaceae).

В это время в изученном районе существовали смешанные хвойно-широколиственные леса преимущественно из сосны, липы и березы с лещиной в подлеске. Возможно, что в благоприятных местообитаниях росли и чистые сосняки. Состав травянистой растительности был очень бедный, в напочвенном покрове преобладали мхи, папоротники и плауны.

Близкие по составу спектры прослеживаются на стоянке Сокольный VII (спк III, IV)8.

Спорово-пыльцевой комплекс II (сосна с незначительным участием березы и широколиственных пород) охарактеризован по образцу 4 из верхней части культурного слоя (слой 3).

В общем составе доминирует пыльца древесных пород (76%), доля травянистых растений составляет 15%, споры – 9% (рис. 2; табл. 1).

Среди древесных пород, как и в предыдущем комплексе, преобладает пыльца сосны (Pinus) (72%), содержание широколиственных пород снижается до 3%, количество пыльцы ели (Picea) увеличивается до 7%, березы (Betula) - насчитывает 11%, также отмечена ольха (Alnus) (4%) и лещина (Corylus) (4%).

Пыльцы травянистых растений по-прежнему мало, но их состав становится несколько богаче, чаще всего встречается разнотравье (31%) и злаки (Poaceae) (25%). В составе разнотравья помимо большого количества неопределенных пыльцевых зерен (16%) присутствуют семейства крестоцветных (Brassicaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), бобовых (Fabaceae), подсемейств астровых (Asteroideae) и цикориевых (Cichorioideae).

В группе споровых преобладают плауны (Lycopodiaceae) (67%) и папоротники семейства многоножковые (Polypodiaceae) (22%), также отмечены споры зеленых ( Bryales ) (3%) и сфагновых мхов ( Sphagnum ) (6%).

В это время на данной территории росли преимущественно сосновые боры с незначительной примесью березы и широколиственных пород (дуб, липа), в подлеске – лещина.

Близкие по составу спектры прослеживаются на стоянке Сокольный XII (спк III)9.

Время формирования представленных спорово-пыльцевых комплексов I и II на основании полученных датировок памятника может быть отнесено к последней четверти V тыс. до н.э. Также по материалам стоянки Сокольный XII получено несколько более ранних дат, которые укладываются в середину V тыс. до н.э. Таким образом, в широком диапазоне можно предложить датировку второй половины V тыс. до н.э.

Спорово-пыльцевой комплекс III (сосна с незначительным участием березы и широколиственных пород) выделяется по образцам 2 и 3 из слоя подзола (слой 2).

В общем составе пыльца древесных пород насчитывает 55-77%, травянистых растений – 14-24%, споры – 9-21% (рис. 2; табл. 1).

По составу древесных пород этот комплекс мало отличается от предыдущего. Здесь по-прежнему доминирует пыльца сосны ( Pinus ) (62%), 10-15% приходится на березу ( Betula ). В то же время увеличивается количество пыльцы широколиственных пород (до 5-8%), а также ольхи ( Alnus ) (до 9-11%), кроме этого встреча-

Таблица 1. Результаты спорово-пыльцевого анализа по разрезу на стоянке Сокольный VIII (расчеты авторов)

Среди травянистых растений преобладает пыльца злаков (Poaceae) (36-56%) и раз- нотравья (40-54%). В его составе присутствуют семейства гречишных (Polygonaceae), крестоцветных (Brassicaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), вересковых (Ericaceae), под- семейств астровых (Asteroideae) и цикориевых (Ciсhorioideae).

Среди споровых отмечено большое количество плаунов (Lycopodiaceae) (87%), также встречаются споры зеленых ( Bryales ) и сфагновых ( Sphagnum ) мхов и папоротников семейства многоножковые (Polypodiaceae).

Данный комплекс можно сопоставить с спк V на стоянке Сокольный VII10 и спк IV на стоянке Сокольный XII11.

В это время в районе стоянки существовали сосновые боры с примесью березы и широколиственных пород (дуб, липа) с плаунами и папоротниками в напочвенном ярусе. В более влажных условиях, возможно вдоль ручья, росла ольха.

Спорово-пыльцевой комплекс IV (сосна с незначительным участием березы, ольхи и ели) выделяется по образцу 1 из слоя 1.

В общем составе по-прежнему доминирует пыльца древесных пород (77%), на травянистые растения приходится 22%, споры присутствуют единично (рис. 2; табл. 1).

Среди древесных пород, как и раньше, доминирует пыльца сосны ( Pinus ) (62%), 14% приходится на березу ( Betula ), 5% – на ольху ( Alnus ) и 6% – на ель. Количество пыльцы широколиственных пород увеличивается до 8%, в отличие от других комплексов, где преобладала липа ( Tilia ), здесь чаще всего встречается дуб ( Quercus ) и вяз ( Ulmus ).

В группе травянистых растений примерно в равных количествах присутствует пыльца разнотравья (35%) и злаков (Poaceae) (34%). Среди последних отмечены культурные ( Cerealia-type ). Характерной чертой этого комплекса является самое высокое по разрезу содержание пыльцы рода полыней ( Artemisia ) (15%) и семейства маревых (Chenopodiaceae) (6%). Среди разнотравья присутствует в основном плохо сохранившаяся неопределенная пыльца, единично отмечены семейства крестоцветных (Brassicaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), подсемейства астровых (Asteroideae).

Спор в целом очень мало, единично встречены сфагновых ( Sphagnum ) мхов, плаунов (Lycopodiaceae) и папоротников семейства мно-гоножковые (Polypodiaceae).

Описанный комплекс характеризует близкий к современному характер растительности. Это сосновый бор с небольшим участием березы, ели и широколиственных пород (дуб, вяз, липа), на более влажных участках – с ольхой. Возможно, что ольха, а также ива росли вдоль ручья и реки. Травяной ярус и поляны были заняты преимущественно злаковыми сообществами. Существовали и участки с нарушенным естественным покровом, на которых были распространены полынь, лебеда и другие сорные растения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период бытования носителей красномо-стовской керамической традиции на стоянке Сокольный VIII связан со спорово-пыльцевыми комплексами I и II. В это время в палинологических спектрах преобладает пыльца древесных пород, причем происходит постепенное увеличение ее количества (с 56% в спк I до 76% в спк II), на долю травянистых растений приходится 20-15%, спор – 20-9%. Среди древесных пород в обоих образцах доминирует пыльца сосны (55% и 72%), также встречаются широколиственные породы, береза, лещина, ольха и ель. Среди пыльцы травянистых растений фиксируются в основном разнотравье и злаки. Споры представлены зелеными и сфагновыми мхами, плаунами и папоротниками семейства многоножковых. Описанные спектры характеризуют в период бытования памятника условия близкие современным. Наблюдается постепенное увеличение процента пыльцы древесных пород в целом и сосны в частности. По всей видимости, происходит плавное похолодание климата по сравнению с термическим максимумом атлантического периода голоцена (около 7200 ВР). Близкие показатели характеризуют и нижнюю часть слоя подзола. В это время на данной территории росли преимущественно сосновые боры с незначительной примесью березы и широколиственных пород (дуб, липа), в подлеске – лещина. В напочвенном ярусе были представлены разнотравье и злаки, а также мхи, плауны и папоротники. Важно отметить, что аналогичная картина наблюдается и в ранее проведенных палинологи- ческих исследованиях. Для Майданской стоянки с гребенчато-ямочной керамикой12 характерно преобладание пыльцы сосны среди спектра древесной растительности (около 78%), что соотносится с данными спк II изученного нами разреза. Полученные результаты имеют большое значение для реконструкции конкретноисторических условий обитания поздненеолитических коллективов на территории лесного Среднего Поволжья.

Список литературы Результаты палинологических исследований на стоянке Сокольный VIII (Республика Марий Эл)

- Андреев К.М., Выборнов А.А., Кудашов А.С., Алешинская А.С., Васильева И.Н. Поселение Сокольный VII - новый памятник раннего неолита Республики Марий Эл // Поволжская археология. 2020. № 3(33). С. 64-83. EDN: WCXNUS

- Андреев К.М., Выборнов А.А., Андреева О.В., Кулькова М.А. Поселение Сокольный VIII - новая стоянка позднего неолита Марийского Поволжья // Поволжская археология. 2023. № 3 (45). С. 8-24. EDN: HRAVRS

- Королев А.И., Шалапинин А.А. Радиоуглеродное датирование материалов волосовской культуры Среднего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. Том 12. № 2. Самара, 2010. С. 256-259. EDN: MGVGGN

- Кочанова М.Д., Алешинская А.С., Спиридонова Е.А. Новое программное обеспечение для обработки данных спорово-пыльцевого анализа // Материалы XI Всероссийской палинологической конференции: "Палинология: теория и практика". М.: ПИН РАН, 2005. С. 13-15. EDN: UNCGAX

- Кулькова М.А., Шалапинин А.А. Новые данные по абсолютной хронологии памятников волосовской культуры лесной зоны Среднего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. Том 20. № 3(2). Самара, 2018. С. 507-509. EDN: YXKFUD

- Никитин В.В. Каменный век Марийского края. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1996. 180 с.

- Никитин В.В. Археологическая карта Республики Марий Эл. Йошкар-Ола: Изд-во ОАО "МПИК", 2009. 416 с. EDN: QPLUNT

- Никитин В.В. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. гос. ун-т, 2017. 765 с.

- Пыльцевой анализ / Под ред. Покровской И.М. М.: Госгеолиздат, 1950. 570 с.