Результаты полевых археологических работ на объекте культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Березовское» (XVI в. - середина XX в.) в 2022 году

Автор: Визгалов Г.П., Петрова Е.Н., Горшков И.Д., Ермакова К.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью археологических работ на ОКН регионального значения достопримечательное место «Городище Березовское» (XVI в. серединаXX в.) в 2022 г. являлось получение дополнительных сведений о характере культурного слоя городища, уточнение границ распространения культурного слоя города Березова, а также реконструкция древнего рельефа на момент начала его строительства. Работы проводились методом шурфовки, бурения и осмотра естественных обнажений. В ходе раскопок было заложено 11 археологических шурфов и 24 скважины. Культурный слой периодов от XVI доXIX вв. выявлен в 10 шурфах и в 9 скважинах. Обнаружены остатки городовых укреплений на предполагаемом месте северо-восточной «Круглой» башни кремля. В южной части памятника, выявлены следы острожных укреплений посада. За пределами южной и западной границ памятника обнаружен культурный слой с остатками построек предположительноXVIII-XIX вв. Археологическими работами было уточнено расположение посадских церквей Березова Воскресенской и Богородицы Одигитрии. Вещевая коллекция составила 21 предмет: фрагменты русской керамики XVII-XIX вв., железные и костяные изделия. В ходе исследований установлено, что мощность культурного слоя в границах объекта культурного наследия различается. Наиболее мощный культурный слой сохранился на территории, которая относилась к посаду. По мере приближения к границам объекта культурного наследия мощность культурного слоя постепенно уменьшается, что объясняется меньшим временем накопления культурных отложений на периферии. Моделирование изначального рельефа и береговой линии показало, что участок, где располагался кремль, на момент начала строительства Березова возвышался над территорией посада. Береговая линия на участке расположения кремля значительно отодвинулась на запад от р. Северная Сосьва и приобрела более вогнутую форму.

Городище березовское, археологические работы, культурный слой, кремль, посад, укрепления, церкви, рельеф, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146686

IDR: 145146686 | УДК: 903.43 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0529-0536

Текст научной статьи Результаты полевых археологических работ на объекте культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Березовское» (XVI в. - середина XX в.) в 2022 году

Деревянные города-крепости по праву считаются одним из главных символов русской колонизации Северо-Западной Сибири. По мере возникновения городов-крепостей складывались территории Сибирских уездов. Города являлись направляющими и организующими центрами русского продвижения в Сибирь. Будучи очагами традиционной культуры русских переселенцев, они одновременно являлись территориями, где происходило активное взаимодействие русской и аборигенной культур. Все указанное выше в полной мере отразилось в истории Березова, первого русского города на р. Обь, основанного по указу царя Федора Ивановича воеводой Н.В. Траханиотовым, князем М. Волконским и письменным головой И. Змеевым в 1593 г. [Вершинин, 2018, c. 78–79].

Сегодня урбанистика первых русских городов Сибири является перспективным направлением исследований. Сопоставление данных археологии и письменных источников позволяет воссоздать схему застройки города на разных этапах его существования, установить местоположение и внешний вид гражданских, культовых и фортификационных сооружений, воссоздать социальную структуру, этнический состав населения, основные занятия жителей.

Березов с момента основания являлся самым крупным из северных, т.н. «непашенных» городов Сибири [Визгалов, Пархимович, Петрова, 2022, c. 10]. Изучение городской среды Березова позволяет глубже понять место города в процессе освоения Сибири, а также его роль в трансляции традиционных типов культуры русских переселенцев на территории Сибирского Севера [Вершинин, 2018, c. 95].

Стационарные раскопки Березовского городища начались в 2005 г. и продолжались с перерывами до 2021 г. под руководством Г.П. Визгалова (2005, 2007, 2008, 2018, 2021 гг.), С.Ю. Пархимович (2012 г.),

В.Э. Чибиряка (2019 г.), С.Г. Пархимовича (2019, 2021 гг.). В 2008 г. параллельно с раскопками на территории кремля были начаты работы по изучению культурного слоя посада города Березов XVII–XX вв.

В итоге за 9 полевых сезонов общая площадь раскопов составила более 1 600 м2. Изучены остатки южной рубленной, конца XVI – начала XVII в., и острожной стен кремля второй половины XVII в., 13 жилых построек и приказной избы в кремле, а также восемь посадских усадеб конца XVI – начала XVIII в. Коллекция артефактов насчитывает более 23 тыс. единиц. Ее ценность состоит в том, что она содержит разнообразные материальные свидетельства о быте, культуре, экономике, архитектуре и других сторонах жизни жителей русского города Югры. Состав коллекции подтверждает тесные связи русских с представителями коренного населения – ханты и манси.

Осенью 2021 г. на основе фактов и сведений, выявленных и установленных в результате анализа исторических, архивных и проектных материалов, археологических полевых исследований, Городище Березовское получило статус Объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место (XVI – середина XX в.). Памятник был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Приказом службы государственной охраны ОКН ХМАО-Югры от 28.10.2021 № 21-нп. [Приказ…].

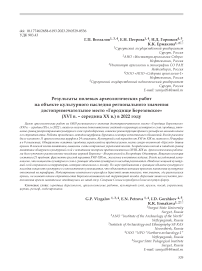

В августе 2022 г., согласно плану грантового проекта «Историческая урбанистика городов Севера Сибири: Березов», на территории объекта культурного наследия достопримечательного места «Городище Березовское» проводились археологические разведочные работы (рис. 1). Цель работ – получение дополнительных сведений о характере культур- ного слоя городища (его мощности), уточнение границ распространения культурного слоя города Березова кон. XVI – XVIII в., а также реконструкция древнего рельефа на момент начала строительства Березова. Работы проводились методом шурфовки, бурения, а также осмотра естественных обнажений. В ходе археологических разведочных работ на территории объекта культурного наследия «Городище Березовское» было заложено 11 стратиграфических разрезов (археологических шурфов) размерами 2 × 1 м (9 шт.) и 1 × 1 м (2 шт.) и 24 скважины диаметром 20 см. (рис. 1).

Культурный слой различных периодов от XVI до XIX в. выявлен в 10 стратиграфических разрезах (шурфах) и в 9 скважинах. Шурф 2022/4, заложенный за пределами южной границы достопримечательного места «Городище Березовское», подтвердил отсутствие культурного слоя городища на данном участке [Кардаш, 2022, с. 34–35]. В ходе работ из культурного слоя ОКН регионального значения достопримечательное место «Городище Березовское» получен небольшой вещевой материал в количестве 21 ед., а также собрана остеологическая коллекция порядка 20 ед. Основную группу находок составляют фрагменты русской керамической посуды XVII–XIX вв. Железные изделия представлены кресалом, лезвием бритвы и навесом, костяные – наконечником стрелы и заготовкой неясного назначения [Кардаш, 2023, с. 25–26]. В стратиграфических разрезах 2022/1, 3, 5, 7 зафиксированы остатки деревян- ных конструкций. [Кардаш, 2022, с. 45]. Предположительно, в стратиграфическом разрезе 2022/6 зафиксированы остатки острожной канавы южной стены посада, а в стратиграфическом разрезе 2022/7 – остатки городовых укреплений. [Кардаш, 2023, с. 29].

Стратиграфический разрез (шурф) 2022/6 размерами 2 × 1 м выполнен на краю береговой террасы р. Северная Сосьва, на участке, примыкающем к дому по адресу, ул. Железнова, д. 19. Согласно историческим планам, на данном участке или в непосредственной близости от него стояла Воскресенская церковь. В 2021 г. на территории участка по адресу: ул. Железнова, д. 19 находились валуны – остатки фундамента Воскресенской церкви. Воскресенская приходская церковь, основанная в 1605 г. за пределами пристроенного к городу острога, была возведена на средства местных жителей и содержалась за счет их пожертво-

■ стратиграфические разрезы (шурфы и зачистки) 2005, 2008 гг.

□ стратиграфические разрезы (шурфы) 2022 г.

е археологические скважины 2022 г.

Рис. 1. Генеральный план пгт. Березово. Схема расположения стратиграфических разрезов (шурфы, зачистки), раскопов и скважин.

ваний. Из-за нехватки места в укрепленной части Березова служилые люди вскоре поставили рядом с ней пятнадцать дворов. В связи с этим они неоднократно, в 1607 и 1610 гг., отправляли просьбы в Москву о расширении острожных стен. Оба раза правительство Василия Шуйского эти просьбы удовлетворяло [Миллер, 1941, с. 196–197 (№ 61); с. 218 (№ 93)]. Однако строительство нового острога раз за разом откладывалось. Только в 1617 г., при воеводе, Б.Л. Зюзине и голове В.С. Нармацком, были наконец-то «на Березове новой острог и башня Лесная по ставлены» [Первое столетие…, 1996, с. 75]. По мнению А.Т. Шашкова, именно тогда приходская церковь во имя Воскресения Христова оказалась внутри острога [Шашков, 2004, с. 187–188], а именно в его юго-восточной части.

По данным О.А. Спиридоновой, храм сгорел в 1719 г. во время большого пожара. В начале 20-х гг.

XVIII в. рядом построили новый храм во имя великомученика Димитрия Солунского. В 1787 г. жители Березова заложили новую каменную церковь во имя Воскресения Христова с двумя приделами во имя Казанской Божией Матери и Николая Чудотворца. В 1938 г. Воскресенский Собор взорвали, кирпичи использовались для строительства стекольного завода и кладки печей в домах [Ликвидация…]. В шурфе 2022/6 был зафиксирован серый мешаный слой мощно стью 30–45 см, содержащий битый кирпич, известь, стекло, камешки – слой исторического строительного мусора, отложившийся в результате сноса Воскресенской церкви [Кардаш, 2022, с. 113]. Полученные данные позволяют определить точное местоположение Воскресенской церкви в районе ул. Железнова, д. 19. В юго-восточном и северо-западном углах шурфа в материке фиксируются остатки ям или канав, в заполнении которых присутствует древесная труха. Ямы, канавы не выбирались, а были законсервированы, т.к. предположительно могут иметь отношение к оборонительной системе посада. Возможно, здесь удалось зафиксировать остатки юго-восточной, острожной стены посада, возведенной в 1617 г.

Стратиграфический разрез (шурф) 2022/5 размерами 2 × 1 м выполнен к югу от старого здания Речного вокзала, расположенного по адресу: ул. Железнова, д. 3. На данном участке хорошо фиксируется слегка приподнятая площадка округлой формы, свободная от деревьев. Согласно историческим планам (Генплан 1979 г.) и письменным источникам на данном участке располагалась Церковь Богородицы Одигитрии. Церковь была построена во второй половине 20-х гг. XVII в. Освящена она была в честь чудотворной иконы Смоленской Божией Матери Одигитрии, которую торжественно перенесли сюда с городовой въездной башни Березова [Шашков, 2004, с. 190]. Одигитриев-

Рис. 2. Слой забутовки фундамента церкви Богородицы Одигитрии.

ская церковь сгорела в пожаре 1719 г. Через три года она была восстановлена, но к 1750-м гг. снова пришла в негодность. По решению прихожан в 1753 г. вместо старой деревянной была построена каменная церковь Богородицы Одигитрии. Именно она стала первой каменной церковью в Березове. Деревянная церковь при этом была разобрана и употреблена для растопки печей и отопления новой каменной церкви (ГБУТО ГА. И156. Оп.1. Д.1351). Храм обветшал и рухнул к 1796 г. После этого рядом была построена Одигитриевская церковь, снова деревянная, которая сгорела в 1806 г. [Ликвидация…]. В дальнейшем храм не восстанавливался. В ходе работ 2005 г. на участке к северо-западу от северо-западного угла бывшего здания Речного вокзала были зафиксированы остатки кирпичного фундамента. Тогда было сделано предположение, что фундамент мог иметь отношение к северной стене церкви. В разрезе 2022/5 зафиксирован слой битого кирпича и известкового раствора мощностью 70–75 см, что, предположительно, также является остатками фундамента церкви (рис. 2). Таким образом, археологические данные, полученные в 2005 и 2022 гг., подтвердили информацию письменных и картографических источников о расположении здесь церкви Богородицы Одигитрии.

В двух шурфах, заложенных за предполагаемыми южной (шурф 2022/10) и западной (шурф 2022/1) границами посадского острога, были обнаружены остатки развалов печей – обожженная глина, столб, кирпичи, доски. Предположительно, они относятся к постройкам XVIII–XIX вв. [Кардаш, 2023, с. 17–18, 25].

Стратиграфический разрез (шурф) 2022/7 выполнен на территории Березовой рощи, расположенной к северу от парка «Сквер Победы». Данный стратиграфический разрез расположен на участке, где, согласно письменным и картографическим источникам, могла располагаться Круглая башня кремля. Поверхность участка ровная, задернована, имеет некоторое понижение к северу, что связано с расположением в непосредственной близо сти от Богородицкого лога. Зафиксированы остатки бревна, лежащего в направлении ССЗ– ЮЮВ. Исходя из степени сохранности древесины, а также глубины залегания, аналогичных данным, полученным при раскопках кремля, можно предположить, что остатки деревянных конструкций могут является частью оборонительных сооружений кремля города Березова [Там же, с. 21–22].

С целью уточнения границ культурного слоя шурф 2022/9 был заложен к северу от Богородицкого оврага. Культурного слоя ранее

XX в. в шурфе обнаружено не было. Здесь, между двумя оврагами, Богородицким и Стрижачим, не ранее 1610 г. был построен Воскресенский монастырь [Шашков, 2004, с. 189]. В 1723 г. он был «за малолюдством» закрыт. Вскоре после этого монастырские строения обнесли острожной стеной и превратили в место для содержания ссыльных государственных преступников – тюремный замок. Уже в апреле 1728 г. сюда был отправлен с семьей оказавшийся в опале светлейший князь А.Д. Меншиков [Там же, с. 199– 200]. В 2000-е гг. местными краеведами Богородицкий овраг ошибочно был назван Култычным. Так, В. Фар-носова указывала, что «на холме между оврагами Стрижечий и Култычный был построен Воскресенский монастырь» [Фарносова, 2006]. Это создавало ошибочное представление о возможности распространения культурного слоя Березовского городища значительно дальше к северу и северо-западу от Богородицкого оврага. Неверное название оврага стало фигурировать и в нормативных документах, в частности, в Постановлении Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 14.12.2012 N 506-п «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» [Постановление…]. Необходимо однако отметить, что правильно данный овраг называется «Богородицкий лог», а овраг Култычный (ныне ул. Логовая), расположен в южной части Березова. Картографические источники, архивные документы и периодическая печать сер. XIX – нач. XX в. дают только один вариант расположения Кутычного оврага – к югу от города.

Так, топограф Д. Юрьев, участник экспедиции на Северный Урал 1847–1848 гг., в своем описании Березова указывал: «С северной стороны города сливается с Сосвою значительный проток Вогулка, истекающий из нее же, а с юга он примыкает к глубокому оврагу, называемому Колтушным буераком, по которому течет маленькая речка того же имени…» [Юрьев, 1852, с. 83] Составленный в 1858 г. «План города Березова Тобольской губернии» показывает «овраг Кул-тушный» как южную границу городской застройки. Подробное описание Култычного оврага содержится в «Тобольских губернских ведомостях», № 33 за 1866 г. Здесь говорится: «…Березов в окрестностях своих имеет прекрасные виды, связанные некоторым образом с преданиями и поверьями. Так, напр., на юге лежащий от города овраг Култучный, сажен девять глубины, начинаясь с болота, лежащего на юго-запад в лесу, версты четыре от города, с крутыми, покрытыми лесом берегами, идет довольно узкой ложбиной от самого начала Березова и прежде впадения в Сосву прерывается около города с левой стороны крутым углом, а с правой несколько отлого и с мелко растущими хвоями. По дну логовища течет ручей, почти не пересыхающий. Во время разлития рек ручей этот тоже наполняется водою и служит пристанью для мелких судов, приплавляемых сюда с разными припасами с верху Иртыша и Оби. В этом ручье сохраняются от бурь и лодки здешних обывателей…» [Тобольские…]. Наконец, в документе Тобольского архива, касающемся землеустройства города Березова, указана граница береговых участков, обложенных сбором в пользу города, «от Култучного ручья с юга на север до Богородского ручья». Отсутствие культурного слоя ранее XX в. в шурфе 2022/9 подтверждает необходимость устранения топонимической ошибки – путаницы в названиях Богородицкого и Култычного оврагов.

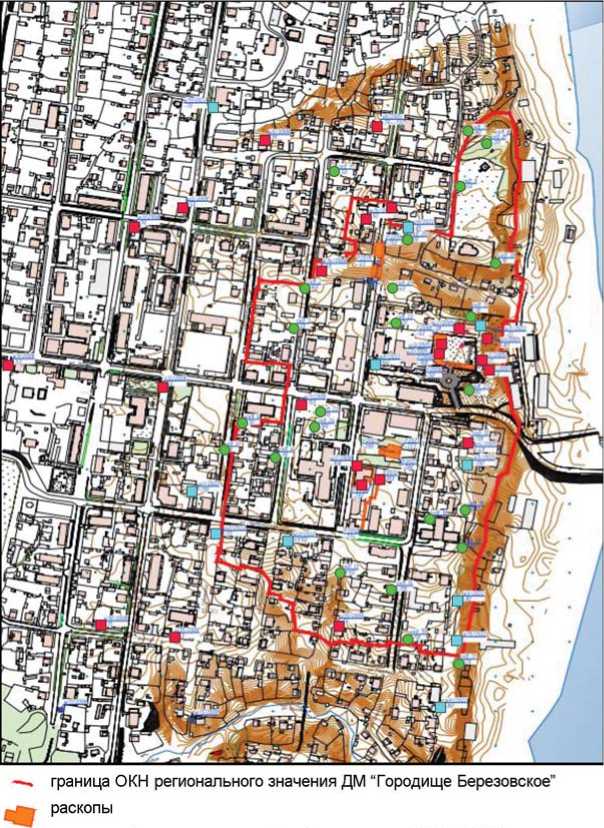

Материалы, полученные в ходе работ 2022 г., в совокупности с материалами исследований объекта культурного наследия предыдущих лет были использованы при создании модели рельефа, существовавшего на данной территории на момент основания города Березова. Уточнение очертания края береговой террасы сделано на основании сопоставления современного рельефа с историческими планами Березова (рис. 3). Для сопоставления использованы 5 планов. Самый ранний – 1701 г., содержащийся в «Чертежной книге Сибири» С.У. Ремезова. Также были использованы планы города Березова, выполненные в конце XVIII в. (автор и год неизвестны), план 1791 г. (автор неизвестен), план 1797 г. землемера Прянишникова и план 1848 г., выполненный топографом Д. Юрьевым. При наложении изображений в качестве точек для сопоставления были выбраны местоположение Храма Рождества Пресвятой Богородицы (построенной в 1764 г. в камне, до этого, предположительно, на том же месте стояла деревянная церковь), Церкви Богородицы Одигитрии (местоположение фундамента которой было зафиксировано в шурфе), овраги Култычный, Богородицкий и Стрижачий, южный мысовидный выступ террасы. После попыток совместить планы с современной ситуацией сделаны следующие выводы:

– отображение рельефа на исторических планах имеет скорее условный характер, хотя основные характерные особенности, такие как лога, мысовидные выступы, зафиксированы;

– по имеющимся планам видно, что в XVIII в. очертания береговой линии имели выпуклую форму, а теперь – вогнутую;

– наиболее точно удалось совместить современный рельеф с планом середины XIX в., хорошо видно, что за 170 лет конфигурации оврагов практически не изменились, тогда как бровка береговой террасы сместилась к западу на величину до 15 м.

В настоящее время склон коренного берега хорошо задернован, но археологические данные свидетельствуют об активном эрозийном процессе в недавнем прошлом. В ходе шурфовки данной территории в осыпи края береговой террасы фиксируются остатки разрушенных построек (шурф 2022/10). Кроме того, поверхность террасы, на которой расположен Бере-

Рис. 3. Реконструкция рельефа методом наложения исторических планов г. Березова.

а – план города Березова из «Чертежной книги Сибири», С.У. Ремезов, 1720-е гг.; б – план города Березова, кон. XVIII в., автор не известен; в – план города Березова на 1791 г., автор не известен; г – план города Березова, выполненный землемером Прянишниковым, 1797 г.;

д – план города Березова, выполненный топографом Д. Юрьевым, 1848 г.

зов также претерпела ряд изменений, связанных с освоением данной территории человеком. За время исследований, проводимых на территории населенного пункта, было заложено около 40 стратиграфических разрезов (шурфы и зачистки) и пробурено 24 скважины, с целью получения информации о мощности, границах и характере культурных отложений, а также были предприняты попытки обнаружения остатков фортификационных и храмовых сооружений города Березов конца XVI–XVIII в. на местности. В ходе данных работ с учетом результатов археологических исследований было установлено, что мощность культурного слоя в границах объекта культурного наследия не одинакова. Наиболее мощный культурный слой сохранился на участке между краем береговой террасы (на востоке) и ул. Быстрицкого (на западе), ул. Ленина (на севере) и ул. Первомайская (на юге). Данная территория начала застраиваться еще в начале XVII в. и относилась к посаду. На данном участке мощность культурного слоя составляет 1,6–3,2 м. По мере приближения к границам объекта культурного наследия мощность культурного слоя постепенно уменьшается. Это объясняется меньшим временем накопления культурных отложений на периферии.

Учитывая археологические данные, также можно сделать вывод, что участок, где располагался кремль, на момент начала строительства Березова несколько (ок. 1 м) возвышался над территорией посада. Со- временная дневная поверхность имеет отметки 28,5– 29,0 м, а древняя поверхность фиксируется на отметках 28,0–28,5 м, тогда как современная дневная поверхность посадской части имеет отметки 29,0– 30,5 м, а древняя – 27,0–27,5 м. В настоящее время из-за разной толщины накопленного за четыре столетия культурного слоя место кремля выглядит даже более низменным, чем место расположения посада.

При попытке смоделировать рельеф береговой террасы на момент начала строительства Березова в месте расположения кремля были приняты во внимание исторические данные, свидетельствующие о постоянном осыпании края берега и необходимости переноса башен и восточной стены кремля, а также воеводского дома. Кроме того, исходя из городовых списков и результатов раскопок кремля, а также попыток графической реконструкции расположения укреплений кремля, был сделан вывод, что береговая линия на данном участке могла осыпаться и «отодвинуться» к западу от Северной Сосьвы более чем на 30 м.

В целом археологические работы на территории пгт Березово в 2022 г. дали важные результаты, уточняющие и дополняющие имеющиеся сведения о городской застройке XVII–XIX вв. Обнаружены остатки городовых укреплений кремля на предполагаемом месте «Круглой» башни, на территории современной березовой рощи, к северу от парка «Сквер победы». В южной части памятника, в районе д. 19 по ул. Железнова, выявлены следы острожных укреплений посада, а именно его юго-восточной стены. За пределами южной и западной границ ОКН «Городище Березовское» обнаружен культурный слой с остатками построек предположительно XVIII–XIX вв. Археологическими работами было уточнено расположение посадских церквей Березова – Воскресенской и Богородицы Одигитрии. Полученные данные позволяют уверенно локализовать Воскресенскую церковь в районе д. 19 по ул. Железнова, а Одигитриевскую – на приподнятой площадке округлой формы к югу от старого здания Речного вокзала (ул. Железнова, д. 3). Полученные результаты могут служить ориентирами при установлении места расположения стен и башен посадских острожных укреплений, а также других значимых сооружений Березова XVII–XIX вв.

Публикация подготовлена в рамках реализации гранта РНФ № 22-18-00624 «Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Березов»; по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства» и № 2020-146-14 «Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера», включенного в госзадание на оказание государственных услуг БУ ВО ХМАО-Югры «СурГУ», утвержденного при- казом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 10-П-2008 от 25.12.2020 г.

Полевые исследования проводились в рамках реализации проектов: «Березовское городище: посадские усадьбы города Березова к. XVI–XVIII вв.», при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 21-2-002173; «Сибирский двор из века XVII в век XXI (реконструкция посадской усадьбы г. Березов XVI–XVIII вв.)», поддержанного грантом Губернатора Югры, заявка № 21-1-000055: «Молодежная археологическая экспедиция в пгт. Березово», поддержанного Фондом «История Отечества», договор о предоставлении финансовой поддержки № 3/2021/ФП-А.

Список литературы Результаты полевых археологических работ на объекте культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Березовское» (XVI в. - середина XX в.) в 2022 году

- Вершинин Е.В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI - XVII вв. - Екатеринбург: Демидовский ин-т, 2018. - 504 с. EDN: OGZOCQ

- Визгалов Г.П, Пархимович С.Г., Петрова Е.Н Березов: первый русский город Югры XVI - XVIII веков (краткие результаты комплексного археологического исследования). Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. - Вып. 20 / Г.П. Визгалов, С.Г. Пархимович, Е.Н. Петрова. - Ханты-Мансийск; Нефтеюганск; Сургут, 2022. - 158 с.

- Кардаш О.В. Технический отчет о НИР. Археологические разведочные работы по изучению отложений культурного слоя пгт Березово по гранту РНФ "Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Березов" (№ 22-18-00624) Нефтеюганск, 2022.

- Кардаш О.В. Отчет о НИР. Археологические исследования культурного слоя достопримечательного места "Городище Березовское", пгт. Березово, Березовский район ХМАО-Югры" по гранту РНФ "Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Березов" № 22-18-00624. Сургут, 2023.

- Ликвидация церквей в Березово // Казенное исследование ХМАО - Юрга "Государственный архив ХМАО-Юрга". URL: https://gahmao.ru/activity/proekty/arkhiv-shkole/likvidatsiya-tserkvey-v-berezovo.php (Accessed: 21.10.2023).