Результаты полевых исследований памятников наскального искусства на юге Красноярского края в 2017 году

Автор: Зоткина Л.В., Благун Ю.Ю., Амосова М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование памятников наскального искусства в последние годы получило новый импульс в связи с применением методов бесконтактной фиксации (трехмерной визуализации), детальной прорисовки при помощи микроскопа и технологического исследования наскальных изображений. В связи с этим хорошо изученные и не раз опубликованные наскальные изображения памятников Минусинской котловины требуют новых комплексных исследований. В 2017 г. были проведены полевые работы на некоторых пунктах четырех местонахождений (Суханиха, Потрошиловская, Кавказская, Шалаболинская писаницы). Это позволило решить ряд задач методического и исследовательского характера. Были уточнены и апробированы некоторые аспекты современных приемов фиксации изображений и плоскостей с петроглифами, изучены технологические особенности серии архаичных наскальных изображений.

Петроглифы, фотограмметрия, топосъемка, минусинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/145144853

IDR: 145144853 | УДК: 903.07.31

Текст научной статьи Результаты полевых исследований памятников наскального искусства на юге Красноярского края в 2017 году

В ходе работ Минусинского петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН в 2017 г. были осуществлены полевые исследования памятников наскального искусства в Минусинском и Курагинском районах Красноярского края. Обследованы такие местонахождения, как Суханиха I (береговые скальные обнажения) и Потрошиловская писаница (г. Мои-сеиха) [Миклашевич, 2009, c. 323], Кавказская писаница (пункты I–III) [Леонтьев, Боковенко, 1985, c. 82], некоторые участки Шалаболинской писани-120

цы (№ 1, 2, 4, 6) [Вяткина, 1949; Пяткин, Мартынов, 1985], а также местонахождение на г. Березовой на берегу р. Шушь. В большинстве случаев петроглифы на этих памятниках имеют в иконографическом плане архаичные, реалистичные черты. Как правило, специалисты по стилистике наскального искусства атрибутируют их как изображения минусинской изобразительной традиции и относят к периоду неолита [Подольский, 1973; Советова, Миклашевич, 1999; Советова, 2016, с. 194]. Эти пе-

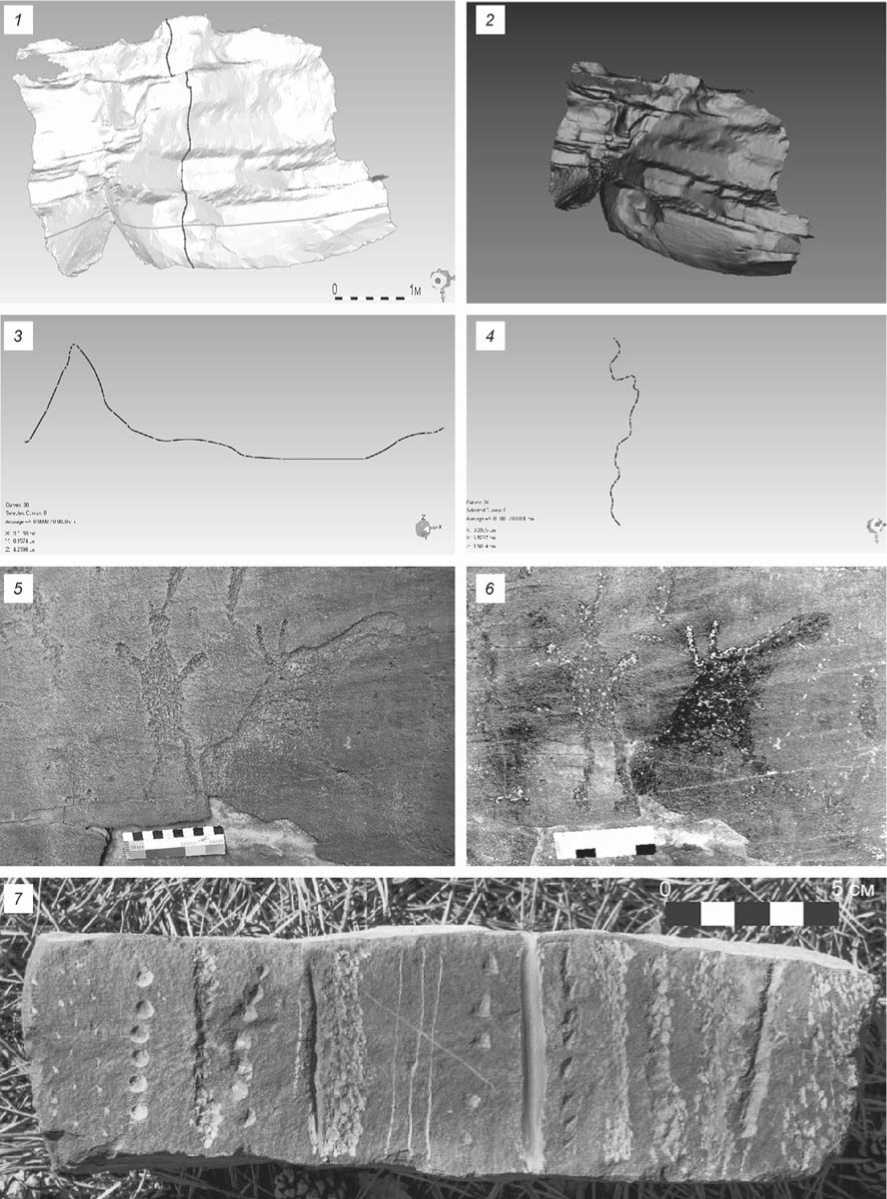

Рис. 1. Современные методики изучения петроглифов и наскальных рисунков.

1 - трехмерная реконструкция скального обнажения с петроглифами с отмеченными на ней двумя топографическими профилями (горизонтальным и вертикальным); 2 - общий вид трехмерной модели скального обнажения; 3 - вертикальный разрез топосъемки, полученный на основе трехмерной реконструкции скального обнажения; 4 - горизонтальный разрез топосъемки, полученный на основе трехмерной реконструкции скального обнажения; 5 - фото композиции с рисунками Шалаболинской писаницы (участок 3) (автор Ю. Благун); 6 - пигментная карта этой же композиции, выполненная на основе фотографии (автор Ю. Благун); 7 - экспериментальные образцы различных рельефных техник (автор М. Амосова).

троглифы представляют большой интерес с точки зрения технологии выполнения, т.к. многие из них являются яркими примерами использования каменных орудий в технике прямого и опосредованного пикетажа (например, петроглифы минусинского стиля Оглахты, Шалаболино).

Проведенный анализ наскальных изображений, выполненных в технике пикетажа и относящихся к этому стилю, с памятников Суханиха I и Потро-шиловская писаница показал, что все они выполнены каменными орудиями. Таким образом, эти новые данные еще раз косвенно подтверждают их довольно древний возраст, ранее предполагавшийся на основе архаичной художественной манеры их исполнения.

Другой важной задачей была полная фиксация изучаемых скальных обнажений, составление описаний, учитывающих состояние сохранности изображений и плоскостей в целом, по единому протоколу [Рогожинский, Хорош, Чарлина, 2004]. Это необходимо для осуществления мониторинга не только процессов, разрушающих петроглифы, но и модификации следов, образующих изображения, в ходе выветривания. Полученная таким образом информация позволит в дальнейшем изучать процессы, связанные с разрушением микрорельефа скальной поверхности, и получать более точные результаты трасологического анализа, т.к. будет учтен и фактор естественной деградации скальной поверхности.

Для решения этой задачи был применен особый прием фиксации плоскостей для топосъемки на основе фотограмметрии. Этот прием позволяет быстро и с большой степенью точности получить необходимые профили для того, чтобы на них отражать все необходимые значения при топографической съемке скальных обнажений. На основе полученных трехмерных моделей можно проводить разного рода измерения (рис. 1, 1–4).

В полевой сезон 2017 г. также были продолжены фиксация и изучение крашеных изображений Кавказской писаницы, Суханихи I и Шалаболин-ской писаницы. Эта работа является продолжением предыдущих исследований, направленных на создание единого банка данных крашеных рисунков Минусинской котловины [Благун, Зоткина, 2017]. Помимо общего описания рисунков, контекста их расположения (GPS-координаты, углы простирания и наклона, наименование горной породы, присутствие лишайников, следов выветривания, трещин и сколов поверхности и пр.), описаны характеристики красителя (моно- или полихромность, цвет пигмента по коду Манселла и расположение его частиц). По особенностям расположения частиц красящих веществ и на основе сопоставления этих характеристик с экспериментальными данными были установлены различные варианты технических приемов нанесения краски (пигмент в виде сухого карандаша или в жидком виде). В ходе изучения плоскостей с крашеными изображениями Шалаболинской писаницы были выявлены разные варианты локализации частиц красителей (по всему макрорельефу поверхности, в его углублениях и на выступах), в зависимости от которой определяется состояние красящего вещества, исполь-

Рис. 2. Прорисовка композиции из фигур двух лосей и осетра, выполненная при помощи микроскопа. Поверх головы большого лося выявлено крашеное зооморфное изображение, перекрывающее петроглифы. Шалаболинская писаница, участок 4, плоскость 20 (автор Ю. Благун, обработка – М. Амосова).

зованного для выполнения рисунков в древности. Для уточнения полученных при помощи микроскопического анализа данных также применялся специальный метод контрастной обработки фотографий – пигментная карта, позволяющая выявить наличие пигмента на участках (рис. 1, 6 ), где невооруженным глазом он не заметен (рис. 1, 5 ).

Для 91 изображения Шалаболинской, Кавказской, Потрошиловской писаниц и местонахождения на г. Березовой были составлены описания по ранее выработанной схеме. Таким образом, база данных крашеных изображений Минусинской котловины была значительно дополнена. Она позволит выявить различия в способах и последовательности создания рисунков на разных местонахождениях, а также определить возможные тенденции в выборе различных технических средств при нанесении рисунков в наскальном искусстве Минусинской котловины.

Кроме того, была апробирована методика копирования, которая позволяет максимально точно фиксировать наскальные изображения, выполненные краской. Это прорисовка на прозрачную пленку при помощи микроскопа. Таким образом, исследователь получает топографию расположения мельчайших частиц пигмента на поверхности скалы, что позволяет не только точно обозначать контуры изображений и отделять друг от друга красители разных оттенков, но и выявлять новые рисунки. В некоторых ситуациях такая прорисовка рисунков позволяет выявить последовательно сть выполнения изображений. Так, например, с помощью прорисовки композиции из двух перекрывающих друг на друга фигур лосей, выполненных в технике пикетажа и пришлифовки, на плоскости II участка 3 Шалаболинской писаницы был выделен еще один палимпсест. В ходе выполнения прорисовки было установлено, что поверх уже известных петроглифов пигментом красного цвета (10 R 4/5 по Манселлу) был выполнен рисунок косули (рис. 2). Частицы пигмента находятся в порах макрорельефа поверхности, выглядят как красные гранулы красящего вещества. Без микроскопа их наличие практически не прослеживается. В более позднее время, вероятно, данное изображение было подновлено, поскольку невооруженным глазом видна лишь передняя часть данного рисунка (голова, шея и передняя нога животного), выполненная пигментом красно-коричневого цвета (7,5 R 5/4 по Манселлу), расположенного по всему макрорельефу поверхности выбивки. Этот результат демонстрирует возможности предложенного метода документирования, ранее не применявшегося для крашеных наскальных изображений. Этот прием копирования подразумевает тщательность и внимание к мельчайшим деталям, он позволяет реконструировать даже практически исчезнувшие рисунки и иногда определять последовательность их выполнения.

В работе Минусинского петроглифического отряда участвовали студенты, специализирующиеся на изучении наскального искусства [Зоткина, 2017]. Ими были выполнены серии экспериментов по нанесению пигментов и по созданию рельефных следов в различных техниках на местной породе – девонском песчанике (см. рис. 1, 7 ). Проведена серия мастер-классов, направленных на обучение базовым навыкам фотографии и фотограмметрии наскального искусства в полевых условиях. Студенты, участвовавшие в работе отряда, продолжают обработку полученного в ходе экспедиции массива данных в камеральных условиях, осваивая другие навыки.

Аналитическая часть исследования выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1450-00036), документирование – за счет гранта Президента № МК-1344.2017.6.

Список литературы Результаты полевых исследований памятников наскального искусства на юге Красноярского края в 2017 году

- Благун Ю.Ю., Зоткина Л.В. К вопросу о методике описания крашеных изображений (по материалам Минусинской котловины) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2017 (в печати).

- Вяткина К.В. Шалаболинские (тесинские) наскальные изображения // Сб. Музея антропологии и этнографии. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. - Т. XII. -С. 417-484.

- Зоткина Л.В. Опыт проведения практики для студентов, специализирующихся в области изучения наскального искусства, в 2017 году на юге Красноярского края // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2017 (в печати).

- Леонтьев Н.В., Боковенко Н.А. Кавказская писаница на Тубе // Железный век Кавказа, Средней Азии и Сибири. - М., 1985. - С. 82-88. - (КСИА; вып. 184).

- Миклашевич Е. А. Документирование и мониторинг памятников наскального искусства в Хакасии и на юге Красноярского края в 2009 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. XV. - С. 323-328.

- Подольский М. Л. О принципах датировки наскальных изображений. По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР» // Сов. археология. - 1973. - № 3. С. 265-275

- Пяткин Н.Б., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. - Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. - 192 с

- О стандарте документации памятников наскального искусства Центральной Азии // Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. - Алматы, 2004. - С. 156-162

- Советова О.С. Проблемы и перспективы исследования петроглифов Тепсея // Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения): мат-лы междунар. конф. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. - С. 193-200

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов // Археология, этнография и музейное дело. - Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1999. - С. 47-74