Результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

Автор: Волков Д.П., Крючко Е.И., Мохарь В.А., Вальченко В.Е., Нестеров С.П., Шеломихин О.А., Шиповалов А.М., Шульмин Р.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты раскопок 2021-2022 гг. на городище даурского типа, находящегося в Амуро-Зейском междуречье, в Благовещенском р-не Амурской обл. недалеко от р. Амур. Памятник «Сергеевка, городище-4» состоит из двух отдельно стоящих, схожих по форме конструкций разного размера, соединенных между собой валом. Исследования, начатые на меньшем городище в 2021 г., позволили изучить стратиграфическую ситуацию и установить способ его строительства, заключавшийся в сооружении рвов по прямоугольному контуру с угловыми выступами и отсыпке валов. Раскопки 2022 г. внутренней части городища выявили наличие рядов ям непонятного назначения и грунтового захоронения в середине сооружения, произведенного в деревянном прямоугольном ящике. Краниологическое исследование черепа показало, что здесь была похоронена женщина. В Амурском областном бюро судебно-медицинской экспертизы по черепу выполнена графическая реконструкция ее прижизненного облика. Сопроводительный инвентарь из погребения представлен тремя железными предметами: кресалом и двумя кольцами. Для проверки предположения о принадлежности городища к сооружениям хозяйственной деятельности населения был проведен фосфатный анализ образцов почвы из слоев памятника. Однако он не выявил наличия аномальных изменений подвижных соединений фосфора (P2O5) по сравнению с фоновыми пробами, взятыми из шурфов в пойме и на террасе за пределами городища. Немногочисленная археологическая коллекция предметов из погребения и рвов не позволила провести аналогии с другими археологическими материалами, однозначно определить его этнокультурную принадлежность и дату постройки.

Амурская область, городище даурского типа, погребение, фосфатный анализ, краниологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/145146443

IDR: 145146443 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0451-0458

Текст научной статьи Результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

Городища даурского типа – один из самых слабо-изученных видов археологических памятников Западного Приамурья, известный пока только в пределах современной Амурской обл. Однозначная интерпретация данных памятников археологии отсутствует. Возросший интерес к этим объектам продиктовал необходимость проведения стационарных исследований.

В 2021–2022 гг. сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской обл., Института археологии и этнографии СО РАН, Благовещенского педагогического университета произведены археологические раскопки городища даурского типа «Сергеевка, городище-4» в окрестностях с. Сергеевки Благовещенского р-на Амурской обл.

Исследуемый объект расположен на ровной поверхности высокой поймы северного берега левобережной протоки Амура на удалении до 3 км от о сновного русла. Представляет собой памятник, состоящий из двух отдельных разных по размеру асимметричных городищ, соединенных между собой небольшим валом [Волков и др., 2021, с. 378, 380].

Исследования на площади 222 м2 меньшего по размерам городища 2 в 2021 г. включали угловую башню, обрамляющие ее валы и рвы. В результате работ был получен стратиграфический разрез, позволяющий установить способ строительства городища, который заключался в сооружении первого рва по прямоугольному контуру с угловыми выступами и обваловке основной части городища. Последующие рвы и валы формировались по контуру образовавшейся конструкции.

Дата возведения данного городища даурского типа была определена условно, на основании стра-452

тиграфических наблюдений как на самом объекте, так и на террасе, где он расположен. К моменту, когда началось строительство городища, прекратились частые мощные наводнения, после которых едва успевал сформироваться тонкий почвенный слой, и закончилось интенсивное формирование террасы. Такой период наступил в XIV и продолжался до начала XIX в., что было связано с похолоданием в Европе и в Северной Азии (т.н. Малый ледниковый период) с понижением увлажненно сти в АмуроЗейском междуречье, особенно в середине XVII в., когда «зафиксирован абсолютный минимум количества осадков за последние 2 000 лет» [Клименко, Климанов, Кожаринов, 2000, с. 47–48].

Скудость коллекции артефактов, отсутствие каких-либо конструкций внутри периметра городища из раскопок 2021 г. оставили под вопросом функциональное назначение подобных памятников, что потребовало продолжения работ в 2022 г.

Материалы исследования внутренней части памятника

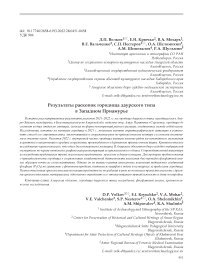

Раскоп был заложен на внутренней поверхности городища 2 с учетом изученной ранее части, с продолжением стратиграфических профилей предыдущего сезона. Общая площадь раскопа составила 221 м2 (рис. 1, 1 ). На уровне третьего условного горизонта было выявлено 34 пятна ям, различных по форме и размеру: округлых диаметром от 20 см, овальных и подпрямоугольных размером 2 × 1 м (рис. 1, 2 , 3 ). Выборка заполнения этих ям показала отсутствие в них артефактов.

Учитывая отсутствие на исследованной площади каких-либо признаков, связанных с проживанием человека (остатков жилых и хозяйственных

Рис. 1. Ортофотоплан памятника «Сергеевка, городище-4» с указанием раскопов 2021, 2022 гг. ( 1 ); раскоп 2022 г. на уровне третьего условного горизонта ( 2 ) и в процессе выборки ям ( 3 ); места отбора проб ( 4 ) и результаты фосфатного анализа ( 5 ).

1 – 3 – вид с юго-запада; 4 – вид с северо-запада.

построек, ограждений, производственных комплексов), и предметов при наличии большого количества ям, было решено проверить их заполнение с помощью фосфатного анализа. Он является одним из способов определения границ культурного слоя поселений и городищ [Авдусин, 1980, с. 73–74; Кузьмин, 2017, с. 321–322]. Суть метода заключается в определении количества фосфатов в исследованной почве. При естественном протекании природных процессов на земельном участке содержание фосфора с течением времени не изменяется или же изменяется незначительно. При оседлом образе жизни человек вовлекается в фосфатный обмен. В местах достаточно долгого проживания человека происходит накопление фосфатов в почве, превышающее общий средний уровень для данной территории [Детюк, Тараненко, 1997, с. 44]. Большая часть соединений фосфора в почве нерастворима и практически не вымывается из нее. Причем содержание его в илистой фракции почвы всегда выше, нежели в более крупных фракциях. Следовательно, при равенстве других условий в суглинистых и глинистых почвах фосфора содержится больше, чем в почвах легкого гранулометрического состава [Кидин, Торшин, 2016, с. 182]. Таким образом, повышенное содержания фосфора в образцах почвы, взятых из заполнения обнаруженных ям, может свидетельствовать об их использовании в хозяйственном отношении (ямы для хранения продуктов, для квашения рыбы, схроны, ловушки).

Пробы грунта были взяты из заполнения ямы № 1 (выявлена в 2021 г., частично оставлена в бровке раскопа и доисследована в 2022 г.), в двух шурфах за пределами исследуемого памятника. Шурф № 1 поставлен в 100 м к западу от городища в периодически затапливаемой Амуром пойме, покрытой густой луговой растительностью и кустами шиповника. Шурф № 2 располагался в 77 м к северу от городища на краю первой надпойменной террасы высотой 4,5 м. Поверхность террасы субгоризонтальная, ровная, распахана под посевы сои. Между краем соевого поля и краем террасы располагается узкая нераспаханная полоса шириной около 5 м, покрытая высоким разнотравьем и кустами шиповника. Шурф заложен в центре указанной нераспаханной полосы (рис. 1, 4 ).

Отбор проб во всех случаях производился по слоям – от материка до дерна из бровки раскопа в пределах ямы № 1 и стенок шурфов колонкой шириной 20 см. Если слой имел значительную мощность, пробы отбирались колонкой по 20 см.

Анализ проб на определение доли подвижных соединений фосфора (P2O5) по методу Кирсанова проведен испытательной лабораторией ФГБУ

Центр агрохимической службы «Хабаровский» в соответствии с ГОСТ Р 54650-2011 [Почвы…, 2013]. Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора из почвы раствором соляной кислоты и последующем их количественном определении на спектрофотометре В-1200.

Показатели массовой доли подвижных соединений фосфора (Р2О5) из проб, взятых на территории памятника, и фоновых проб из шурфа № 1 показывают незначительные отклонения. Так, разница содержания оксида фосфора в дерне находится в пределах погрешности, то же можно сказать и об основном слое коричневой супеси (рис. 1, 5 ; см. таблицу ).

Материковый слой на памятнике представлен речным песком с тонкими илистыми прослойками. Такой же слой песка подстилает слой коричневой супеси в шурфах № 1 и 2. В шурфе № 1 также выявлено две песчаные прослойки в слое коричневой супеси, вероятно, маркирующие продолжительный подъем воды в Амуре, возможно, крупные наводнения. Показатели содержания оксида фосфата в песчаных слоях имеют схожие значения, при этом наибольший показатель имеет материковый слой памятника, что в свою очередь, вероятно, связано с наличием в нем тонких илистых прослоек.

Это может свидетельствовать об отсутствии значительного антропогенного воздействия на исследованной территории. Вероятно, территория памятника не использовалась для проживания и хозяйственной деятельности.

В свою очередь пробы в шурфе № 2, по сравнению с пробами из шурфа № 1 и с территории памятника, показывают превышение оксида фосфора в дерне в 5–6 раз, а в слое коричневой супеси в 3 раза. Связано это с современным антропогенным воздействием (соевое поле) и, возможно, с расположением в прошлом на этой территории средневекового поселения (с учетом обнаружения в слое коричневой супеси фрагмента лепной керамики).

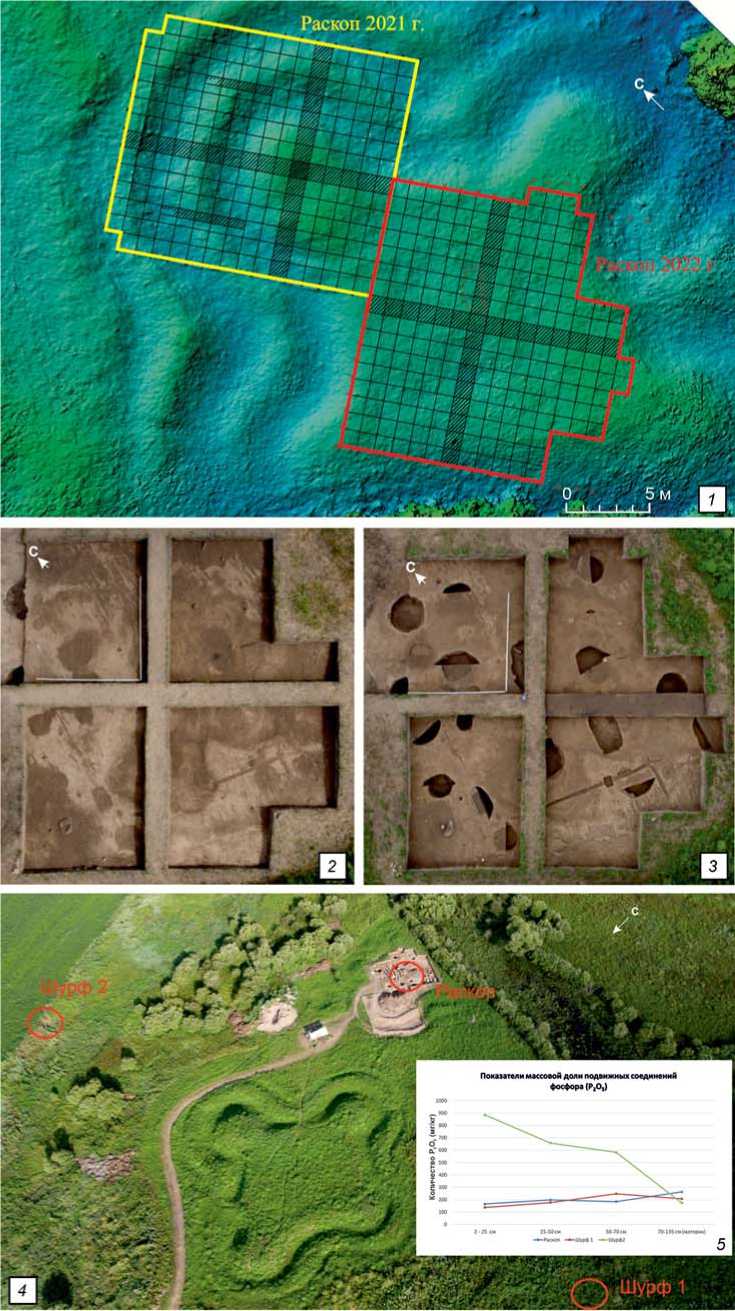

Таким образом, назначение выявленных ям на городище остается неопределимым. Исключением стала яма № 9, расположенная практически в центре городища. Ее пятно имело ровный прямоугольный контур со слегка размытыми углами, размером 220 × 95 см, ориентировано длинной осью по направлению север – юг. В южной части пятна с уровня второго условного горизонта фиксировался размытый квадратный контур врезки, размером 50 × 50 см с заполнением в виде темно-серого суглинка, прослеженный в дальнейшем до дна образовавшейся ямы (рис. 2, 5 ).

На дне ямы располагалось захоронение, произведенное в деревянном прямоугольном гробу размером 187 × 52 см, выполненном из тонких деревянных досок, поставленных на ребро. Кости

Результаты фосфатного анализа проб грунта

Артефакты в захоронении представлены одним металлическим кресалом (рис. 2, 1 ), двумя металлическими кольцами (рис. 2, 2 , 3 ), одно из которых вместе с ключицей находилось в норе животного за пределами погребения. Наличие темного заполнения врезки, проникающей в захоронение с верхних слоев, нарушение анатомии скелетированных останков, практически полное отсутствие сопроводительного погребального инвентаря позволяют сделать предположение о разграблении погребения.

Краниологическое исследование

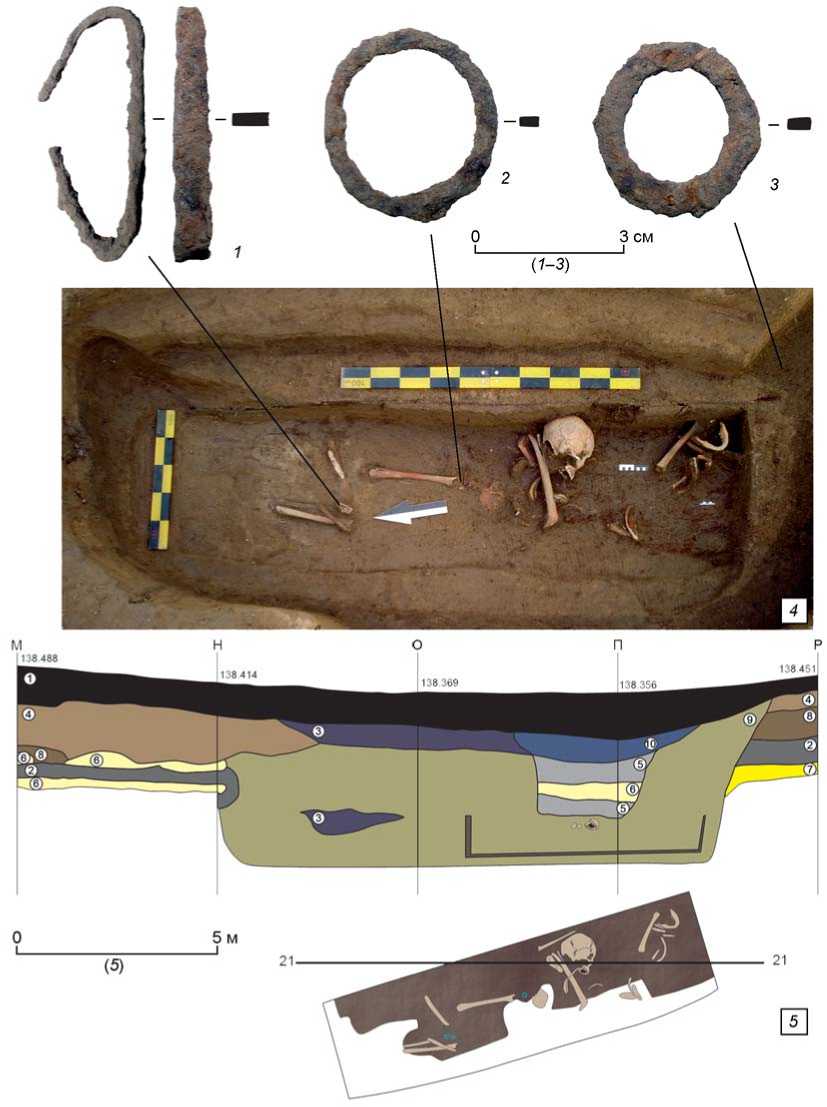

Краниологическое исследование черепа (рис. 3, 1 ), обнаруженного при раскопках, позволило сделать вывод о том, что череп человека из захоронения во втором городище памятника «Серге-евка, городище-4» принадлежит женщине (женских признаков 25, мужских – 12; неопределенных – 3)

[Звягин, 1983] большой монголоидной расы (монголоидных признаков – 20 из 26 возможных; смешанных – 3; европеоидных – 0; негроидных – 0; неоцененных, недоступных или разрушенных – 6) [Герасимов, 1949]. Состояние зубного аппарата хорошее. Определено наличие всех зубов, отсутствие следов кариеса и посторонних наложений. Соответствующая «костному возрасту» степень их изношенности указывает на достаточно высокое качество употребляемой пищи. Возраст погребенной женщины по состоянию зубного аппарата и швов костей черепа составляет 35–40 лет.

Выполненные исследования позволили сделать по черепу реконструкцию прижизненного облика женщины, которая проводилась «комбинированным графическим методом», основанным на опыте реконструкции лица по черепу по методу М.М. Герасимова по фотоизображению черепа [1949].

Для этого по изображению черепа с отмеченными на нем константными точками, соответствующими наружным и внутренним углам глаз, углам рта, наружным слуховым проходам, точками, определяющими ширину и высоту крыльев носа, носолобной и подносовой точками (анфас и левый профиль) был выполнен обвод контуров черепа на бумагу с обозначением константных точек (рис. 3, 2 ). Далее под контролем изображения и препарата

Рис. 2. «Сергеевка, городище-4».

1 – железное кресало; 2 , 3 – железные кольца; 4 – погребение женщины в яме № 9; 5 – разрез по линии 21 и план погребения: 1 – дерновый слой; 2 – легкий темно-серый суглинок (погребенная почва); 3 – темная гумусированная супесь; 4 – серо-коричневый мешаный суглинистосупесчаный слой; 5 – темно-серый суглинок; 6 – гумусированный песок; 7 – желто-серый песок (наилок); 8 – коричнево-серый мешаный суглинисто-супесчаный слой; 9 – серо-коричневый мешаный легкий суглинок; 10 – черный гумусированный суглинок.

черепа выполнен рисунок лица с учетом пола, возраста, расового типа и признаков внешности, установленных по черепу. На полученной реконструкции достаточно достоверно отображены форма и пропорции головы и лица, асимметрия элементов лица, относительные размеры элементов лица, 456

а также положение бровей, глазных щелей, линии рта, носа. В вероятной (усредненной для данного пола и возраста) форме представлены полнота лица, форма и степень оттопыренности ушей (рис. 3, 3 ). Прическа изображена в соответствии с образцами женских причесок жителей бере-

Рис. 3. «Сергеевка, городище-4». Череп женщины из ямы № 9 ( 1 ); константные точки на изображении черепа ( 2 ) и графическая реконструкция облика погребенной женщины ( 3 ).

гов Амура по этнографическим данным исследователей XVIII–XIX вв. [Маак, 2021, с. 496].

Заключение

Таким образом, проведенные в 2021–2022 гг. исследования позволяют сделать вывод о том, что археологический памятник «Сергеев-ка, городище-4», определяемый как «городище даурского типа», возводился путем копки первого рва на выбранной площадке по намеченному традиционному контуру. Выброс грунта осуществлялся по сторонам, формируя обваловку центральной части с выступающими угловыми башнями и обрамляющий вал № 1. Ввиду производства земляных работ только по контуру, кромка внутренней части и угловые башни имеют возвышение по отношению к внутренней части городища. Грунт из рва № 2 шел на увеличение высоты валов № 1 и 2.

Затем на образовавшейся внутренней площадке для каких-то целей копались ямы, которые потом преднамеренно засыпались, а в центральной части было произведено погребение женщины в деревянном прямоугольном гробу. Время сооружения ям и проведения за-

хоронения достоверно не определяется.

Состояние зубного аппарата погребенной женщины указывает на высокое качество ее пищи и отсутствие пищевого стресса, даже с учетом неблагоприятного минерального со става ме ст-ной воды с недостатком фтора и избытком железа. Возможно, это может свидетельствовать об ее отно сительно высоком материальном и социальном положении.

Отсутствие повышенного содержания фосфора в образцах почвы с раскапываемого участка и за его пределами (шурф № 1) может свидетельствовать об отсутствии следов активной хозяйственной деятельности на исследуемом объекте и вокруг него. Это ставит под сомнение высказанные ранее версии о назначении «городищ даурского типа» в качестве усадеб знатных людей, сторожевых постов, ферм, загонов для скота [Волков, 2020].

Таким образом, проведенные исследования не позволяют сделать однозначные выводы ни о времени сооружения данного раскопанного практически полностью «городища даурского типа», ни о его назначении. Пока достоверно зафиксировано только одно погребение в его центральной части. Однако немногочисленный погребальный инвентарь из захоронения не позволяет провести аналогии с другими материалами, отнести его к какой-либо археологической культуре и с достоверностью определить время совершения погребения. Несомненно, необходимо продолжение раскопок памятников данного типа, 37 объектов которого располо- жены в основном на левобережье верхнего Амура и по берегам р. Зеи, а также их некоторое количество известно ниже устья этой реки.

Статья подготовлена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии» (FWZG-2022-0004).

Список литературы Результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

- Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1980. – 335 с.

- Волков Д.П. Проблема интерпретации городищ даурского типа в Западном Приамурье // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. В 3 т. – Самара: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, 2020. – Т. II. – С. 329–330.

- Волков Д.П., Крючко Е.И., Мохарь В.А., Нестеров С.П. Первые результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. 27. – С. 377–384.

- Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. – М.: Советская наука, 1949. – 190 с.

- Детюк А.Н., Тараненко Н.П. Анализ почв на содержание фосфатов как метод определения мест расположения древних поселений. Способы извлечения фосфора из почв и методы его анализа // Естественно-научные методы в полевой археологии. – М.: Изд-во ИА РАН, 1997. – Вып. 1. – С. 43–53.

- Звягин В.Н. Методика краниоскопической диагностики пола человека // Судебно-медицинская экспертиза. – 1983. – № 3. – С. 15–17.

- Кидин В.В., Торшин С.П. Агрохимия: учебник. – М.: Проспект, 2016. – 604 с.

- Клименко В.В., Климанов В.А., Кожаринов А.В. Динамика растительности и климата Амуро-Зейского междуречья в голоцене и прогноз их естественных изменений // Изв. АН. Сер. географическая. – 2000. – № 2. – С. 42–50.

- Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. – Томск: Изд- во Том. гос. ун-та, 2017. – 395 с.

- Маак Р.К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Русского географического общества в 1855 г. Р. Мааком. – Благовещенск: Типография, 2021. – 509 [2] с.

- Почвы. Определение подвижных соединений фосфора по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. Издание официальное. – М.: Стандартинформ, 2013. – 7 с.