Результаты сравнительного анализа структуры психических расстройств у воспитанников учреждений социальной защиты и учащихся общеобразовательных школ

Автор: Бобров Алексей Евгеньевич, Уласень Татьяна Валентиновна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить частоту и структуру психических расстройств у воспитанников учреждений социальной защиты (УСЗ) в зависимости от наличия/отсутствия семейного воспитания; провести сравнительный анализ частоты выявленных психических нарушений у воспитанников УСЗ и общеобразовательных школ. Методика. Использован клинико-психопатологический метод, включающий обследования психиатром и применение полуструктурированного интервью для выявления признаков посттравматического стресса у детей, разработанного А.И. Щепиной, А.В. Макарчук (2004). За основу изучения возрастной специфики психических расстройств взята общепринятая в российской возрастной психологии периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. Результаты. Полученные данные свидетельствуют о заметном превалировании у воспитанников учреждений социальной защиты частоты психических непсихотических расстройств, в то время как у детей и подростков общеобразовательных школ указанные нарушения отмечены реже и имеют в большинстве случаев субклинический характер...

Психические нарушения, воспитанники учреждений социальной защиты, школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/142222102

IDR: 142222102 | УДК: 616.89-008.1:159.9.072.59:159.9.018.4:347.635.2:347.643 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-33-39

Текст научной статьи Результаты сравнительного анализа структуры психических расстройств у воспитанников учреждений социальной защиты и учащихся общеобразовательных школ

В Глобальном плане действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, среди которых указаны и психические расстройства, и борьбе с ними на 2013-2020 гг. в качестве основополагающих принципов указаны, в том числе, следующие: действия на национальном уровне и международное сотрудничество и солидарность; многосекторальная деятельность; охват всего жизненного цикла человека; разработка стратегий, основанных на фактических данных [1]. В свою очередь в плане действий Всемирной психиатрической ассоциации на 2017-2020 гг. была определена стратегия, предусматривающая увеличение вклада психиатрии в укрепление психического здоровья людей по всему земному шару посредством воздействия на популяционные группы населения и усиления лепты врачей-психиатров в снижение дистресса, психиатрической заболеваемости и суицидального поведения среди предрасположенных людей, в том числе женщин и девочек, сталкивающихся с неблагоприятными жизненными обстоятельствами; людей, живущих с хроническими психическими заболеваниями, а также членов семей, ухаживающих за ними [2].

Происходящие трансформации семьи и особенности её функционирования в современном мире («новые» семьи и формы семейного устройства), наблюдающаяся в настоящее время тенденция к интегративному знанию в сфере психического здоровья (психиатрия, генетика, психология), использование трансдиагностического подхода в новых методологических кон -текстах клинической практики (дименсиональ-ные критерии, домены, психологические феномены), несомненное влияние социальных вызовов (либерализация общественных правил, гендерные и этнические отношения, цифровые технологии и мобильность) определяют актуальность междисциплинарных подходов к решению проблем психического здоровья на разных уровнях - индивидуальном, семейном, общественном.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Семейное функционирование и адаптация является в определенной степени интегральным критерием, учитывающим многомерную совокупность показателей психического здоровья [3]. Генетические механизмы здоровья человека развертываются в семье, которая фокусирует в себе практически все аспекты человеческой жизнедеятельности, проявляя психологосоциальную и биологическую сущности.

Изучение кризисных явлений и дезадаптирующих межпоколенческих механизмов функционирования семьи на протяжении нескольких поколений, в том числе исследование психических травм, актуально в контексте формирования здоровой личности и благоприятной для её развития здоровой семейной системы.

Под понятием «психическая травма» скрывается огромный пласт интенсивных негативных воздействий на личность, неблагоприятных факторов среды, стрессоров, нарушающих субъективное чувство безопасности [4, 5]. Важной чертой психотравмирующих переживаний является, как было показано В.Н. Мясищевым, их центральное место в структуре личности, их особая значимость для индивида [6].

Продолжение взглядов В.Н. Мясищева можно проследить и в современных исследованиях. Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис вводят понятие «патогенной ситуации» в семье и рассматривают ее как источник травмы [7]. Н.В. Решетников отмечает, что психические травмы семейной этиологии, как и любые другие, могут быть единичными и повторными, короткими и длительными [8]. Травма приводит к эмоциональным и поведенческим искажениям, которые могут влиять на следующее поколение [9, 10] . Исследования И. Мансуй показали следующие результаты: высокое число самоубийств случается у детей родителей, получивших психическую травму в течение своей жизни [11]. По мнению О. Ван дер Харта, ранняя травматизация является основным фактором риска хронификации тяжелой симптоматики [12]. Передача психической травмы возможна только в случае наличия привязанности. Нарушение привязанности в свою очередь является травмой, оказывающей свое воздействие протяженно во времени. Изучением привязанности и её нарушениями в семье занимались многие зарубежные [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] и российские [21, 22, 23] исследователи, определяя привязанность как эмоциональную близость и связанное с ней чувство физиологического и психологического комфорта, формирующееся между плодом и матерью с момента зачатия. Как считают некоторые авторы, привязанность представляет собой генетически обусловленный процесс, связанный как со специфическими полиморфизмами гена дофаминового рецептора D4, так и с дезорганизованной привязанностью, и обеспечивающий эмоциональную близость во взаимоотношениях, необходимую для выживания индивида [10, 24].

В данной работе под психической травмой нарушения привязанности понимается частичная или полная утрата эмоциональной близости между ребенком и родителем в детстве, между близкими людьми в период взрослости, сопровождающуюся субъективно переживаемым чувством утраты личной безопасности, покинутости и чувством отвержения [25].

Актуальность, значимость и одновременно труднодоступность исследований представителей разных поколений в составе одной семьи отмечается отечественными и зарубежными учеными. Особенно это относится к российской популяции [26, 27, 28, 29, 30]. Россия - мульти-культуральное и мультинациональное государство со сложной историей. Формирование привязанности в семьях и её травматизация связана со временем, государством и культурой, в которой существует индивид [31]. По Н.В. Кругловой, на данный момент в российском обществе можно выделить как минимум 4 поколения, в опыте которых есть пережитая культур -ная травма: околовоенное (на данный момент им 80-90 лет), доперестроечное (60-80 лет), переходного периода (35-55 лет) и постперестроечное (30-40 лет) [32]. В то время, когда развивалось каждое из этих поколений, можно проследить несколько этапов, способствовавших нарушению привязанности внутри российских семей.

Первый этап. 1917 г. Октябрьская революция и крушение дворянского уклада жизни, образование СССР, становление социалистического строя. Особенностью этого периода является то, что многие функции семьи, включая даже такие, как эмоциональная, воспитательная и поощряющая, берет на себя государство.

Второй этап. 1930-е гг. Период репрессий и массовых расстрелов характеризуется ростом числа семейных тайн, которые также разрушают привязанности внутри семьи.

Третий этап. 1941-1945 гг. Великая Отечественная война. Этот период характеризуется большим количеством семейных утрат. Как и государство, каждая советская семья поставлена в режим выживания. Чуткость к потребностям ребенка трансформируется, так как перед родителем стоит более главная на тот момент задача - сохранить жизнь.

Четвертый этап. Послевоенный период восстановления после перенесенных экономических и людских потерь. Государство продолжает замещать роль семьи. Общение с детьми минимальное. Для матери отсутствует декрет- ный отпуск. Ребенок, начиная с периода младенчества, может быть отдан на воспитание в государственное учреждение. Поколение послевоенных детей испытывает дефицит в родительской заботе и внимании.

Пятый этап. Распад СССР, когда разрушаются советские ценности, на их место приходят ценности индивидуальности, независимости. В этот период поколения, выросшие в СССР, переживают травму утраты.

Л.Ю. Логунова последствия исторических событий внутри семейной системы определяет как мнемические следы [33], являющиеся основой социальной памяти семьи. В точках этих «меток» возникает эмоциональное и энергетическое напряжение. Такие следы материализуются в форме нарративов, мифов, памятных мест, повседневных практик, подчеркивающих особенности идентичности, воспоминание об этих событиях не теряет яркости переживаний независимо от временной удаленности. Н.В. Шеманова [30] объясняет это напряжение в контексте исследования межпоколенной трансляции травмы и обосновывает необходимости осмысления и переживания травматических событий, относящихся к истории отдельного рода и возникающих в качестве «белых пятен» в жизни последующих поколений.

Таким образом, можно предположить, что восстановление и переосмысление родовой истории является необходимым компонентом исследования и последующей терапии межпоколенной передачи травмы нарушения привязанности, что может выражаться в нарушении психического здоровья членов семьи . При этом диагностика и квалификация триединых отношений в семье - супружества, родительства, межпоколенных связей (родства) в пространстве как нуклеарной, так и расширенной семьи, определяют особенности и проблемы на разных стадиях жизненного цикла человека и семьи из нескольких поколений [34], а психогенеалогия (генеалогический метод в психиатрии) позволяет определить здоровье членов семьи и воз -можность выделения групп конкретного риска возникновения и развития психических расстройств [20, 35, 36].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феноменологическое изучение опыта межпоколенной передачи травмы нарушения привязанности на основе данных тестирования, мотивационного интервью и качественного глубинного генеалогического анализа, полученных от респондентов в российских семьях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Теоретическую основу нашего исследования составили концепция психической травмы В.Д. Менделевича [5], теория привязанности Дж. Боулби [19], типология травм по Ф. Руперту [20]. В качестве методологической основы исследования были использованы клиникогенеалогический метод [35] и феноменологический подход [37]. Использовали следующие методики исследования в практической части работы и в качестве вспомогательных при сборе данных для генеалогического анализа: шкала «Семейная адаптация и сплоченность» [38]; тесты: «Функциональный ресурс семьи» [39], «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллера [7], «Мотивация достижения» [40], «Мотивация одобрения [41], а также авторское циркулярное интервью по методу Ф.Б. Симон, К. Рех-Симон [42]. Выбор данных методик обоснован результатами анализа концепций межпоколенной передачи травмы и теорий привязанности. Исследовали семьи пяти женщин в возрасте от 28 до 50 лет, проживающих на территории г. Томска. Все респонденты дали информированное согласие на участие в проводимом исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В современных исследованиях, несмотря на изученность опыта переживания психической травмы человеком вне его семейной системы, существует пробел в том знании, каким образом передается психотравма, на кого из членов семьи и в какой степени она оказывает большее воздействие. Нами было выдвинуто предположение, что наличие травмы нарушения привязанности между родителем и ребенком переходит от старшего поколения к младшему в расширенной семье, при этом усиливается интенсивность проявлений нарушений взаимоотношений в семье. Психическая травма нарушения привязанности, переживаемая личностью, находится в непосредственной взаимосвязи с ее адаптивными, мотивационными характеристиками и субъективным отношением к семье и прослеживается в нескольких поколениях российской семьи.

При изучении феномена межпоколенной передачи психической травмы нарушения привязанности были проведены эмпирические исследования ресурсов, адаптационных и мотивационных процессов, семейных отношений нескольких поколений семьи, включающие циркулярное интервью респондентов и клиникогенеалогический анализ межпоколенной передачи травмы нарушения привязанности.

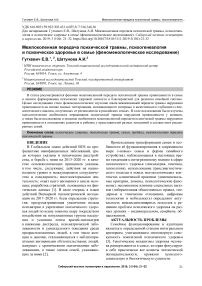

Все обследованные пробанды не удовлетворены семейной системой, их нуклеарные семьи находятся в кризисном состоянии. Всех про-бандов объединяют гиперсоциальный тип воспитания и авторитарный стиль общения, только у 1 пробанда – либеральный. У 4 пробандов тип проживания патрилокальный, у 1 ‒ матрило-кальный. Тип общения в 3 семьях из 4 – материально-ориентированный и в 1 – враждебный. Уровни тревожности – средний и высокий. Для всех пробандов характерны непринятие социальных норм, высокие требования к себе и низ- кое стремление к успеху. Все пробанды отрицательно относятся к праздникам и их подготовке. Ресурсным потенциалом для своих семей обладают 3 пробанда. Во всех семейных системах нарушение привязанности у пробандов проявляется к собственным детям (либо отсутствие детей как фактор несформированного материнства), сибсам, полусибсам и партнерам. Основное нарушение привязанности выявлено по материнской линии, только у 1 пробанда ‒ по линии отца (рис. 1).

Пробанд П.

Р и с у н о к 1. Анализ поколений родословных пяти пробандов

У пробанда Ю. нарушение привязанности начинается с I поколения, травматизация увеличивается до максимума в III поколении. Во II и IV поколениях (пробанд принадлежит к IV), остается на одинаковом уровне. V поколение находится в критической точке, так как происходит резкое снижение числа детей, несмотря на детородный возраст IV поколения.

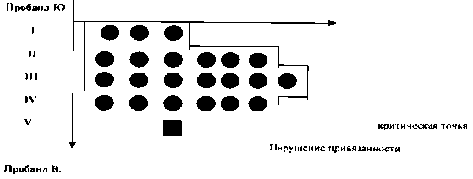

Нарушение привязанности у пробанда В. начинается во II поколении. Основная травма-тизация в IV поколении, к которому принадлежит пробанд. Здесь присутствуют все признаки нарушения привязанности с высокой концентрацией разных видов психотравм. Несмотря на юный возраст представителей V поколения, оно так же подвержено нарушению привязанности.

У пробанда Л. нарушение привязанности начинается с I поколения и идет по возрастающей до III поколения. В IV поколении, к которому принадлежит пробанд, происходит снижение привязанности. V поколение резко уменьшается по числу детей, что подтверждает воздействие психической травмы.

Нарушение привязанности в семье пробанда П. начинается в I поколении и резко повышается во II, затем идет на спад в III и вновь возрастает в IV поколении, к которому принадлежит пробанд. Нарушение привязанности передается через поколение, возрастая в III по сравнению с I, находясь на одном уровне во II и IV поколениях. V поколение так же подвержено нарушению привязанности, несмотря на небольшое количество детей

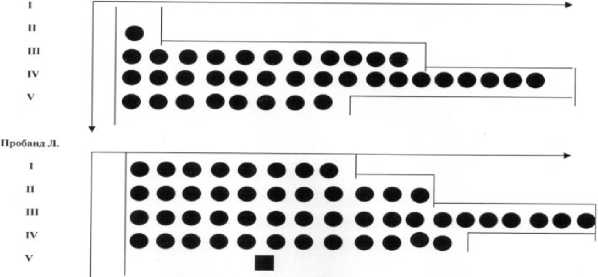

Нарушение привязанности в расширенной семье пробанда М. берет начало в I поколении. Во II поколении отсутствуют признаки нарушения привязанности (вероятно, это объясняется малым объемом информации по II поколению). В III поколении, к которому принадлежит пробанд, нарушения привязанности возрастают по сравнению с I поколением. Нарушение привязанности повышается в геометрической прогрессии к IV поколению. В V поколении резко уменьшается число детей, тем самым подтверждая выдвинутые нами предположения.

В качестве примера приводим феноменологическое исследование семьи пробанда М., 1961 года рождения. Национальность: русская. Вдова. Дети: сын 15.06.1982 – 14.12.2014. Проживает одна в своей квартире. Исследование пробанда проводилось в клинике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Причина обращения: пониженный фон настроения, не справляется с повседневной работой. Предварительный диагноз пробанда: пролонгированная депрессивная реакция с агрипническими проявлениями. Реактивное состояние. Личность пробанда близка к гармоничной. Пробанд отзывчив на призыв от кого-либо на помощь. Старается помогать близким и окружающим и контролировать процесс происходящего.

По результатам теста «Семейная адаптация и сплоченность» в реальной и идеальной семье у пробанда среднесбалансированный тип семейной системы. В реальной и идеальной семье у пробанда сплоченность имеет разобщенный уровень, а адаптация – хаотичный. Данные уровни говорят о том, что члены семьи крайне эмоционально разделены, существует много центробежных сил и семья находится в кризи- се. Результаты теста «Мотивация достижения» показали средний уровень мотивации достижения, «Мотивация одобрения» – 7 баллов (низкий показатель), т.е. у пробанда есть непринятие социальных норм, высокие требования к себе и средний уровень стремления к успеху.

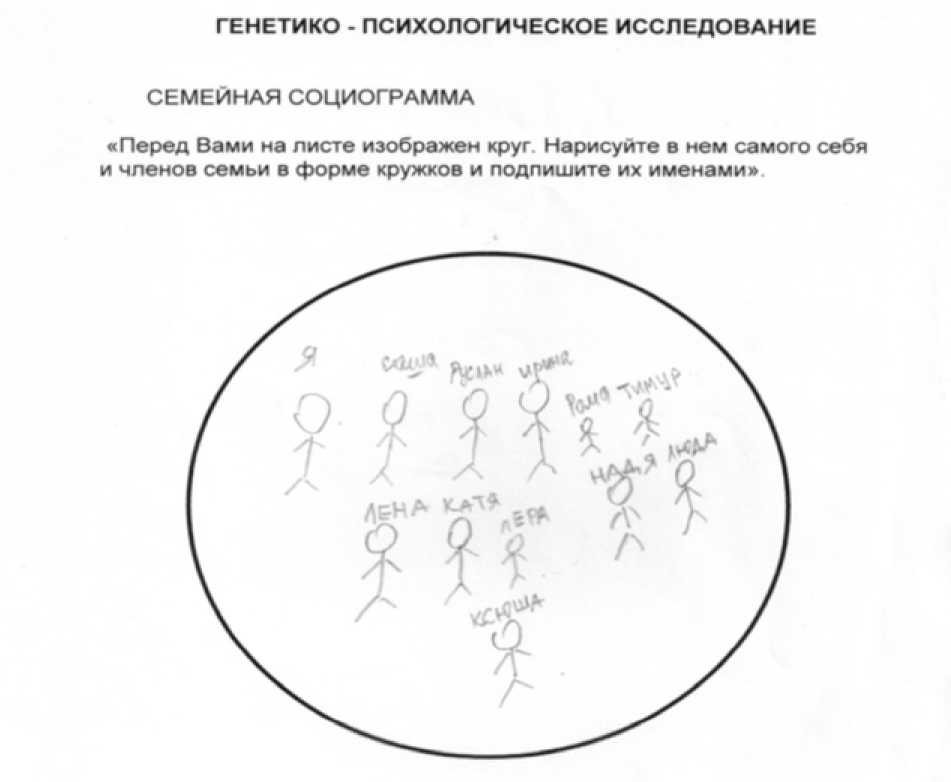

В проективной методике «Семейная социограмма» изображены 12 членов семьи (рис. 2).

Члены семьи нарисованы простым карандашом в виде схематичных фигур людей. Себя пробанд изобразила в верхнем левом углу. Очевидно, она считает себя властным человеком, имеющим большие полномочия в семье, лидером, решающим проблемы других, «самой» умной. В психологическом плане ей ближе дочь сводной сестры С. Сводную сестру Л. пробанд нарисовала на дальнем расстоянии от себя, вероятно, из-за конфликтных взаимоотношений между ними. Значимыми членами семьи для пробанда являются С., Р., И., Л., К., Л. ‒ все они расположены в центре круга, остальные ‒ по краям круга. Члены семьи размещены в три ряда, возможно, это указывает на низкую дифференциацию между ними. Все фигуры нарисованы без стоп, возможно, пробанд считает, что никто из них прочно не стоит на земле и не имеет надежной опоры. В рисунке пробанда отсутствуют фигуры мужа и сына. Очевидно, это связано с испытываемыми к ним бессознательно негативными чувствами, а именно злости, потому что их нет в живых. С другой стороны, возможно, пробанд рисовала только живых членов семьи. Таким образом, члены семьи пробанда крайне эмоционально разделены, существует много центробежных сил, соответственно семья находится в кризисе.

В интервью пробанда можно выделить ряд тенденций. Пробанду не нравятся праздничные и выходные дни, возможно, потому что тяжело находиться в кругу семьи. Для неё комфортнее быть одной («дома с книгой, собирать грибы в лесу», «на рыбалке»). Духовные ценности пробанда заключаются во фразах: «Не отверни лица своего от беды, пришедшей в дом ближнего», «Не рой яму другому». Можно предположить, что для пробанда важной частью жизни является помощь людям, ради других она готова на самопожертвование. В семье пробанда часто происходили конфликты, всегда «было обидно за стариков, ведь знала же, что и мы постареем». Для пробанда неприемлемо «обижать детей» и невыносима «неприкрытая ложь». Возможно, пробанд именно этими действиями была травмирована в своем детстве.

ГЕНЕТИКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

СЕМЕЙНАЯ СОЦИОГРАММА

«Перед Вами на листе изображен круг Нарисуйте в нем самого себя и членов семьи в форме кружков и подпишите их именами*

Рисунок 2 . Социограмма семьи пробанда М.

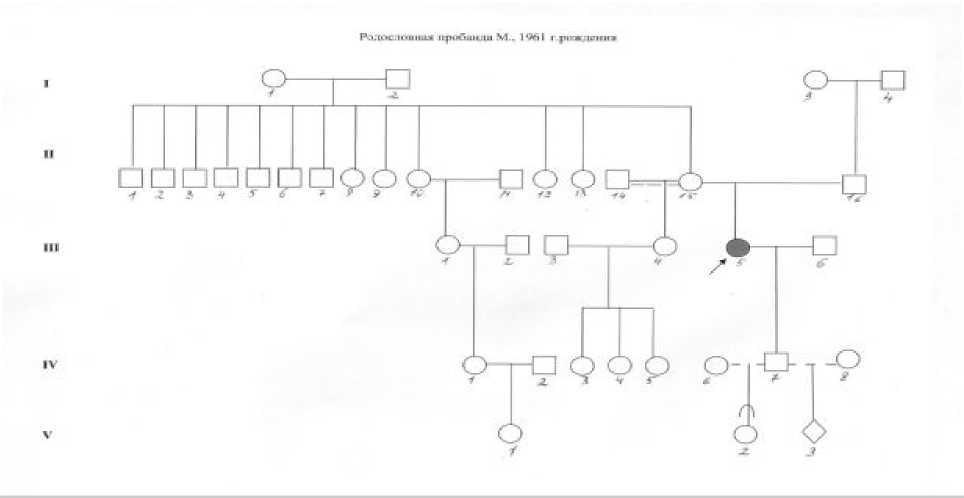

Рисунок 3. Родословная пробанда М.

Следующий этап работы заключался в анализе По генеалогическим данным и родословной интервью и родословной пробанда (рис. 3). выявлено следующее.

-

1. В семье произошли три случая со скоропостижным смертельным исходом с несколькими участниками. Возможно, в семье пробанда имеется неоплаканное горе. Его истоки начинаются со взорвавшихся на минном поле сыновей бабушки пробанда по материнской линии (матери матери пробанда). Вероятно, бабушка пробанда испытала семикратную травму потери, одномоментно потеряв 7 сыновей. Травма потери вызывает шок, печаль, дезорганизацию, панический страх смерти. Испытав подобные чувства и реакции, возможно, у бабушки пробанда произошла блокировка всех чувств и началось нарушение привязанности.

-

2. В семье пробанда наиболее подвержены травматизации родственники-мужчины. Сын пробанда повторил судьбу прадеда по линии отца пробанда; они даже внешне были похожи. Наблюдаются общие тенденции в физической травматизации: обожженное лицо, следы насилия на лице (у прадеда отверстия в районе переносицы после пыток колючей проволокой, у сына пробанда выбитые зубы - последствия командировки в горячую точку). Оба остались в живых, хотя часто попадали в смертельные ситуации. Сына пробанда и деда пробанда по отцу объединяет участие в военных действиях и смерть людей от их рук. Дед пробанда рассказывал, какими жестокими были не только фашисты, но и советские солдаты. На реке Одер в Германии участвовал в массовом расстреле фашистов. Собственноручно застрелил множество гитлеровских солдат. Пулеметы, по его словам, не замолкали и раскалялись, перегреваясь. Насилие провоцирует новое насилие, запуская цепную реакцию травмирований. Эта травматизация, возможно, передалась пробанду и её сыну, и из экзистенциальной травмы трансформировалась в травму потери для пробанда.

-

3. Можно предположить у пробанда сильный запрет на проявление эмоций, особенно отрицательных («зачем злиться на людей, если им и так тяжело», «никогда не прихожу в злобное раздражение, а если такое случается, закрываюсь в комнате и плачу»). Пробанд уходит из конфликтных ситуаций, прибегая к изоляции. Для неё, возможно, страшно встретиться со своим горем (потеря всех членов нуклеарной семьи). Оставаясь в отстраненном покое, без отвлекающего занятия, заново оживают невыносимые воспоминания о потере семьи. Поэтому спасением для неё служит намеренный уход в изоляцию и погружение в работу.

-

4. О нарушении привязанности в семье пробанда говорит отсутствие отношений между пробандом и ее полусибсом - сестрой. На семейной социограмме она расположила её на далеком от себя расстоянии, это говорит о продолжительном конфликте с ней . Также в своей легенде пробанд ничего не рассказала о своей сводной сестре, зато уделила внимание её мужу. Пробанд обошла вниманием взаимоотношения с умершим супругом, что, видимо, свидетельствует о нарушении привязанности к партнеру или болезненности воспоминаний.

-

5. Пробанд очень привязана к племяннице А. («так как её мать через год после родов вышла на работу, племянница росла у меня три года», «мы с ней обе активные и энергичные»). В данной ситуации пробанд выступает в роли замещающей фигуры для племянницы. Поэтому можно говорить о нарушении привязанности между племянницей пробанда и её матерью (полусибсом пробанда).

-

6. По материнской линии пробанда во время беременности и родов происходили опасные ситуации для жизни детей («долго не могла забеременеть», «во время беременности укусил клещ, инфицированный болезнью Лайма», «ребенок родился синюшный, наглотался околоплодных вод, долго не кричала, откачивали», «родилась недоношенной», «сделала аборт на 20-й неделе беременности», беременность невесты сына пробанда прервалась в связи с её гибелью в автокатастрофе). Возможно, все эти проблемные ситуации изначально связаны с матерью пробанда и её родной сестрой. Мать пробанда не знала точной даты своего рождения; записанную в документах дату рождения считала «неверной», а потому «чужеродной». Можно предположить, что мать пробанда, не зная точную дату своего рождения, подвергала сомнению факт легкого и благополучного рождения детей вообще. Зато родная сестра матери пробанда «приобрела» второе рождение, чудом выжив после массового расстрела мирных жителей и захоронения в братской могиле. Факт «спасения от верной смерти и второго рождения» родной сестры матери пробанда заставляет проходить новорожденных детей тяжелые и опасные роды.

Сделаны следующие выводы по итогам родословной: в расширенной семье пробанда обнаружено неоплаканное горе, передающееся от бабушки пробанда по материнской линии. В семье пробанда социальная травматизация происходит в основном по мужской линии.

По женской линии часто встречаются осложнения, связанные с течением беременности и родами, что свидетельствует о нарушении привязанности в расширенной семье. Кроме того, о расстройстве привязанности говорит отсутствие взаимоотношений между пробандом и её полусибсом. Пробанд выступает в роли замещающей фигуры для дочери сводной сестры. Пробанд запрещает себе «отрицательные» чувства, что частично объясняет её высокую тревожность. Пользуется такими психологическими защитами, как вытеснение и рационализация, используя для этого уход работу. В семье пробанда существуют жестко очерченные границы. Нарушение привязанности начинается с бабушки пробанда, пережившей семикратную потерю близких «в мгновение ока». Можно сказать, что она «заморозила» отрицательные чувства (печаль, злость, беспомощность и т.д.), но вместе с тем отстранилась и от положительных эмоций, составляющих основу привязанности (любовь, нежность, чуткость). Для пробанда данное нарушение привязанности оборачивается в виде ряда психотравм (потеря сына, супруга, беременной невестки). На данный момент пробанд поддерживает эмоциональную связь только с племянницей, которой, в свою очередь, не хватает привязанности со стороны собственной матери. На бессознательном уровне пробанда угнетает неотреагирован - ная злость на мужа и сына, связанная с их ранним уходом из жизни. Пробанд - семейный лидер, сосредоточена на решении проблем других членов семьи. Психотравматизация в семье пробанда в большей мере касается мужчин, беременных женщин и новорожденных детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

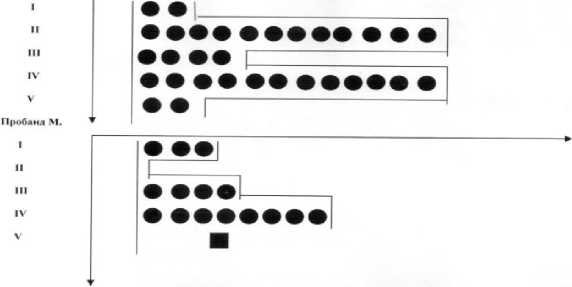

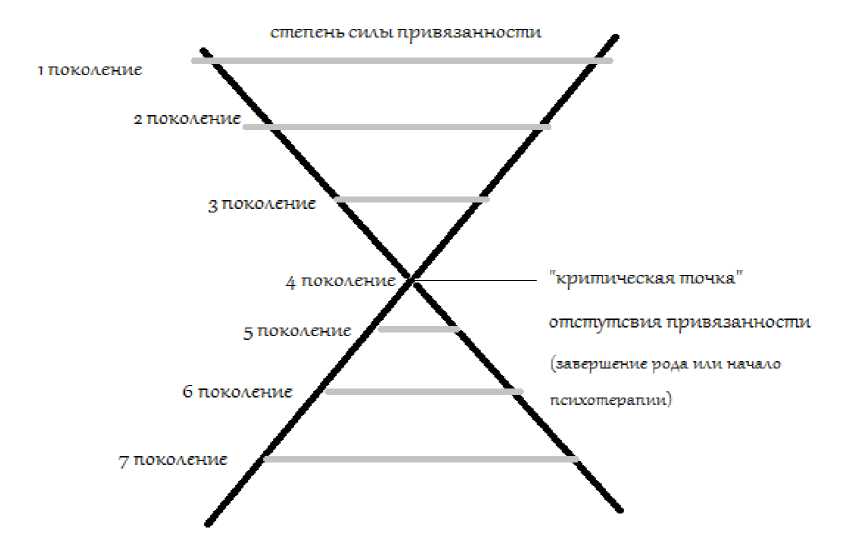

Таким образом, нарушение привязанности передается от старшего поколения к младшему в расширенной семье, у всех пробандов усиливается интенсивность проявлений нарушений взаимоотношений в семье. Усиление нарушения привязанности проявляется в V поколении, которое характеризуется снижением количества членов семьи данного поколения, несмотря на детородный возраст IV поколения. Нарушение привязанности находится во взаимосвязи с адаптивными, мотивационными процессами у пробандов и дисфункциональными отношениями в семье и прослеживается в нескольких поколениях российской семьи. В роду наблюдается репрезентация травмы нарушения привязанности, усиление травматизации и ослабление ресурсной эмпатической связи между близкими. Критической точкой нарушения привязанности является завершение рода: невозможность или нежелание индивида продолжать свой род, что отражает модель «песочных часов» травматизации и исцеления привязанности (рис. 4).

Рисунок 4. Межпоколенная передача травмы нарушения привязанности

Результаты исследования предоставят возможность эффективнее решать задачи идентификации и терапии травмирующего «искажения» привязанности в системе рода личности с разным уровнем психического здоровья для профессионалов в сфере охраны здоровья (врачей, психологов, генетиков и др.), определяя процесс передачи травмы нарушения привязанности от поколения к поколению в семье с помощью психогенеалогического исследования.

Список литературы Результаты сравнительного анализа структуры психических расстройств у воспитанников учреждений социальной защиты и учащихся общеобразовательных школ

- Сухотина Н.К. Психическое здоровье детей и определяющие его факторы. Журнал неврологии и психиатрии. 2013; 113 (5): 16-22.

- Авакян Т.В., Воликова С.В. Эмоциональные нарушения у детей-сирот, проживающих в детских домах разного типа. Междисциплинарный подход в понимании и лечении психических расстройств: миф или реальность?: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. СПб.: Изд-во Альта Астра, 2014: 215-217.

- Cuevas C., Finkelhor D., Clifford C., Ormrod R., Turner H. Psychological distress as a risk factor for re-victimization in children. Childs Abuse and Neglect. 2010; 34(4): 235-243. DOI: 10.1016/j.chiabu.2009.07.004

- Вострокнутов Н.В., Пережогин Л.О. Формирование расстройств личности у несовершеннолетних правонарушителей, беспризорных и безнадзорных. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2008; 2 (8): 25-41.

- Решетников М.М., Уласень Т.В. Изучение социально-психологических и клинических проявлений травматических переживаний у воспитанников социозащитных учреждений. Международный научно-исследовательский журнал. 2017; 07(61), 2: 96-99. DOI: 10.23670/IRJ.2017.61.009

- Решетников М.М., Уласень Т.В. Психологический анализ агрессивных тенденций у подростков, впервые поступивших в социозащитное учреждение [Электронный ресурс]. Клиническая и специальная психология. 2018; 7(2): 111-123.

- DOI: 10.17759/cpse.2018070208

- Уласень Т.В. Клинико-психологические аспекты интолерантного поведения воспитанников учреждений социальной защиты с позиций сце нарного анализа. Вестник психического здоровья детей и подростков. 2018; 18(4): 24-35.

- Давыдова Н.О., Кияева Е.В., Черемушникова И.И., Фомина М.В. Эпидемиология нарушений состояния здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экология человека. 2014; 08: 30-37.

- Зелинская Д.И. Медицинские проблемы социального сиротства. Социальная педиатрия и организация здравоохранения. 2009; 8 (1): 5-9.

- Новикова Г.Р., Вострокнутов Н.В., Шалимов В.Ф. Медико-психолого-социальное сопровождение детей с пограничными психическими расстройствами в условиях образовательного учреждения компенсирующего вида. Психологическая наука и образование. 2007; 2: 73-82.

- Плигина Е.В. Медико-социальные аспекты здоровья детей-сирот. Фундаментальные исследования. 2008; 12: 95-96. URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4352

- Девятова О.Е. Семейная депривация и психические расстройства у детей. М.: Барс, 2004: 114.

- Егорова П.Л., Портнова А.А. Факторы риска возникновения психических нарушений у сирот в подростковом возрасте. Вестник Ивановской медицинской академии. 2015; 20(2): 57-61.

- Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2009: 304.

- Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. Вопросы психологии. 1971; 4: 6-20.

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006: 816.